Człopa

Człopa ['ʈ͡ʂwɔpa] (deutsch Schloppe) ist eine Stadt in der polnischen Woiwodschaft Westpommern. Sie gehört zum Powiat Wałecki (Kreis Deutsch Krone) und hat etwa 2400 Einwohner. Die Stadt ist Hauptsitz der gleichnamigen Stadt- und Landgemeinde (Gmina).

| Człopa | |||

|---|---|---|---|

|

| ||

| Basisdaten | |||

| Staat: | Polen | ||

| Woiwodschaft: | Westpommern | ||

| Powiat: | Wałcz | ||

| Gmina: | Gmina Człopa | ||

| Fläche: | 6,33 km² | ||

| Geographische Lage: | 53° 5′ N, 16° 6′ O | ||

| Höhe: | 74 m n.p.m. | ||

| Einwohner: | 2308 (31. Dez. 2020)[1] | ||

| Postleitzahl: | 78-630 | ||

| Telefonvorwahl: | (+48) 67 | ||

| Kfz-Kennzeichen: | ZWA | ||

| Wirtschaft und Verkehr | |||

| Straße: | DK 22 Kostrzyn nad Odrą ↔ Grzechotki | ||

| DW 177 Czaplinek ↔ Wieleń | |||

| Eisenbahn: | kein Bahnanschluss | ||

| Nächster int. Flughafen: | Stettin-Goleniów | ||

| Gmina | |||

| Gminatyp: | Stadt- und Landgemeinde | ||

| Einwohner: | 4871 (31. Dez. 2020)[1] | ||

| Gemeindenummer (GUS): | 3217023 | ||

| Verwaltung (Stand: 2007) | |||

| Bürgermeisterin: | Halina Rakowska | ||

| Adresse: | ul. Strzelecka 2 78-630 Człopa | ||

| Webpräsenz: | www.czlopa.pl | ||

Geographische Lage

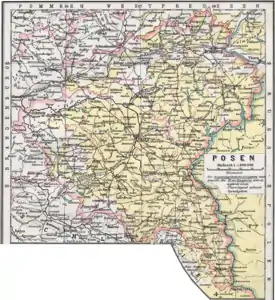

Die Stadt liegt in der historischen Region Westpreußen in einer 600 Meter breiten und von 20 Meter hohen Abhängen gesäumten Talsohle, durch die das Flüsschen Dessel (Cieszynka) fließt, etwa 32 Kilometer südwestlich von Deutsch Krone (Wałcz) und 108 Kilometer südöstlich von Stettin.

In nächster Nähe verläuft eine Seenkette, die zur sich nach Westen hinziehenden Kroner Seenplatte gehört. Dort liegt auch ein etwa 10 Kilometer entferntes Landschaftsschutzgebiet.

Geschichte

Die Ortschaft entstand an einer Stelle, an der sich bereits Anfang des 11. Jahrhunderts ein Burgwall für einen slawischen Häuptlingssitz befand. In einem schriftlichen Zeugnis des Jahres 1245 wird erstmals der Flecken Schloppe erwähnt. Die Bezeichnung Stadt taucht zum ersten Mal in der Urkunde auf, mit der die Adelsfamilie von Wedell als Lehnsherr eingesetzt wird. Um diese Zeit wurde die bisherige polnische Landesherrschaft von den brandenburgischen Askaniern abgelöst, doch 1368 überließ Markgraf Otto der Faule das Schlopper Land wieder den Polen. Neue Lehnsherren wurden die Czarnkowskis, Raubritter, die bis in das 15. Jahrhundert hinein von Schloppe aus Raubzüge in die brandenburgische Gebiete starteten.

Der protestantische Glaube wurde 1555 von der Mehrheit der Schlopper Bürger angenommen. Die von den polnischen Herrschern initiierte Gegenreformation entriss ihnen jedoch 1618 die Stadtkirche wieder zugunsten der katholisch gebliebenen Einwohner. Die Kirche fiel 1637 einem Stadtbrand zum Opfer und wurde erst 1660 wieder aufgebaut. Bis zum Ende der polnischen Herrschaft war Schloppe Zollstation. 1739 und 1765 wurden bei erneuten Stadtbränden weite Teile des Ortes vernichtet.

Durch Artikel V des Warschauer Vertrags von 1773 wurde Schloppe eine preußische Stadt. Preußenkönig Friedrich Wilhelm II. erwarb 1791 die Stadtherrschaft und überließ sie seiner Mätresse Gräfin Lichtenau. Er finanzierte den Wiederaufbau der Stadt, machte aber zur Auflage, dass die Straßen geometrisch angelegt und ein breiter Marktplatz gebaut werden. 1806 eroberte Napoleon die Stadt. Nach dem Abzug der Franzosen 1814 war auch die Gutsherrschaft beendet; die Schlopper wurden freie Bürger.[2] Am Markt wurde 1826 die evangelische Kirche errichtet. Mit der Kreisreform von 1815 wurde Schloppe in den Kreis Deutsch Krone im westpreußischen Regierungsbezirk Marienwerder eingegliedert. Von der seit 1848 im Kreisgebiet grassierenden Choleraepidemie blieb Schloppe bis auf einen Todesfall weitgehend verschont.[3]

Am Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Schloppe eine evangelische Kirche, eine katholische Kirche, eine Synagoge, ein Amtsgericht, eine Oberförsterei, Kartoffelstärkefabrikation, Färbereibetriebe, Bierbrauereien und Holzschneidemühlen.[4] Zwischen 1899 und 1904 wurden die Kleinbahnstrecken nach Kreuz und nach Deutsch Krone gebaut, die zur Ansiedlung mehrerer Gewerbebetriebe führten, wie z. B. eines Sägewerks und einer Maschinenfabrik.

Der Verlust der Provinzen Posen und Westpreußen nach dem Ersten Weltkrieg führte dazu, dass viele Bewohner dieser Gebiete nach Schloppe zogen. Dadurch entstand an der Straße zum Bahnhof die neue Vorstadtsiedlung. Ab 1922 gehörte Schloppe verwaltungsmäßig zur neu gebildeten Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen und kam nach deren Auflösung 1938 zu Pommern. Die Stadt lebte hauptsächlich vom Handwerk und Handel und der Tuchmacherei. Überregional bekannt wurde sie durch die Schlopper Märkte, insbesondere durch die Pferdemärkte.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs kämpften vom 29. Januar bis 3. Februar 1945 deutsche und sowjetische Verbände um die Stadt. Nach der Einnahme durch die Rote Armee setzten deren Soldaten die Altstadt in Brand, so dass am Ende nur noch die Bahnhofsvorstadt erhalten blieb. Im März/April 1945 übergab die Rote Armee die Stadt der Verwaltung der Volksrepublik Polen. Diese vertrieb in der Folgezeit die Einwohner und besiedelte den umbenannten Ort mit Polen.

Bevölkerungsentwicklung

- bis 1945

| Jahr | Einwohner | Anmerkungen |

|---|---|---|

| 1783 | 1.018 | davon 230 Juden[5] |

| 1802 | 1.150 | [6] |

| 1810 | 1.218 | [6] |

| 1816 | 1.293 | davon 931 Evangelische, 79 Katholiken und 283 Juden[6] |

| 1821 | 1.392 | [6] |

| 1831 | 1.519 | [7] |

| 1839 | 1.569 | davon 1.158 Evangelische, 100 Katholiken und 311 Juden[5] |

| 1854 | 1.780 | [3] |

| 1875 | 1.943 | [8] |

| 1880 | 2.156 | [8] |

| 1900 | 2.228 | |

| 1905 | 2.130 | meist Evangelische[4] |

| 1925 | 2.428 | [8] |

| 1933 | 2.856 | [8] |

| 1939 | 2.988 | [8] |

- seit 1945

| Jahr | Einwohner |

|---|---|

| 1963 | 2.255 |

| 2010 | 2.354 |

Verkehr

Die Stadt liegt an der Kreuzung der alten Poststraße von Berlin nach Königsberg mit dem Polenweg, der von Wieleń (Filehne) über die Netze weiter nach Tütz und Kolberg führte. Durch die Stadt führt die Landesstraße 22 (ehemalige deutsche Reichsstraße 1), die sie mit den Nachbarstädten Wałcz (Deutsch Krone) und Strzelce Krajeńskie (Friedeberg (Neumark)) verbindet.

Es besteht ein Anschluss an die Bahnlinie Krzyż Wielkopolski (Kreuz (Ostbahn)) – Wałcz (Deutsch Krone).

Literatur

- in der Reihenfolge des Erscheinens

- Johann Friedrich Goldbeck: Volständige Topographie des Königreichs Preussen. Zweiter Theil, welcher die Topographie von West-Preussen enthält. Kantersche Hofdruckerei, Marienwerder 1789, S. 115–116, Nr. 11.

- August Eduard Preuß: Preußische Landes- und Volkskunde oder Beschreibung von Preußen. Ein Handbuch für die Volksschullehrer der Provinz Preußen, so wie für alle Freunde des Vaterlandes. Gebrüder Bornträger, Königsberg 1835, S. 375–376.

- Friedrich Wilhelm Ferdinand Schmitt: Geschichte des Deutsch-Croner Kreises. Thorn 1867, S. 212–214 (Volltext)

Weblinks

- Homepage der Stadt Człopa

- Geschichte der Stadt Schloppe auf der Webseite des Heimatkreises Deutsch Krone (Memento vom 19. Juli 2010 im Internet Archive)

- Gunthard Stübs und Pommersche Forschungsgemeinschaft: Der Wohnort Schloppe im ehemaligen Kreis Deutsch Krone (2011)

Fußnoten

- Population. Size and Structure by Territorial Division. As of December 31, 2020. Główny Urząd Statystyczny (GUS) (PDF-Dateien; 0,72 MB), abgerufen am 12. Juni 2021.

- Heimatbuch des Kreises Dt. Krone, von Pfeilsdorff, 1922

- Dr. Mecklenburg: Was vermag die Sanitäts-Polizei gegen die Cholera? Nach eigener Erfahrung beantwortet. Berlin 1854, S. 10

- Meyers Großen Konversations-Lexikon. 6. Auflage, Band 17, Leipzig und Wien 1909, S. 872.

- Friedrich Wilhelm Ferdinand Schmitt: Geschichte des Deutsch-Croner Kreises. Thorn 1867, S. 214

- Alexander August Mützell und Leopold Krug: Neues topographisch-statistisch-geographisches Wörterbuch des preussischen Staats. Band 5: T–Z, Halle 1823, S. 378–379, Ziffer 641.

- August Eduard Preuß: Preußische Landes- und Volkskunde oder Beschreibung von Preußen. Ein Handbuch für die Volksschullehrer der Provinz Preußen, so wie für alle Freunde des Vaterlandes. Gebrüder Bornträger, Königsberg 1835, S. 375–376.

- Michael Rademacher: Deutschkrone. Online-Material zur Dissertation. In: treemagic.org. 2006.