Creditanstalt-Bankverein

Die Creditanstalt-Bankverein (kurz: CA-BV, CA) war eine österreichische Bank. Das 1855 gegründete Institut fusionierte 2002 mit der Bank Austria.

| Creditanstalt-Bankverein | |

|---|---|

Logo | |

| Rechtsform | Aktiengesellschaft |

| Gründung | 31. Oktober 1855 |

| Auflösung | 2002 |

| Sitz | Wien, Österreich |

| Branche | Universalbank |

Die Bank wurde in Österreich auch nach der 1934 erfolgten Fusion mit dem Bankverein stets nur als die CA bezeichnet.

Die Zentrale der Bank war das heute als Haus am Schottentor bekannte Gebäude.

Geschichte

Gründung

.jpeg.webp)

%252C_ca._1900_(2).jpg.webp)

%252C_Vienna%252C_2019.jpg.webp)

Der Gründung der Creditanstalt ging die Gründung des Bankhauses S. M. v. Rothschild in Wien durch Salomon Meyer Freiherr von Rothschild im Jahre 1820 voraus. Dessen Bank hatte maßgeblichen Anteil an der Finanzierung von Industrialisierungsprojekten im Kaisertum Österreich. So finanzierte das Kreditinstitut beispielsweise den Ausbau der Nordbahn ab 1830, die Fabrikation von Eisenbahnschienen und den Bau von Kokshochöfen. Neben guten Beziehungen zum damaligen Staatskanzler Clemens Fürst Metternich und seinem Mitarbeiter Friedrich von Gentz hielt die Bank auch den böhmischen und westungarischen Adel als große Kreditnehmer.

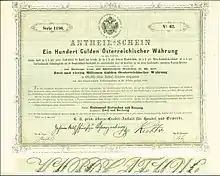

Im Jahr 1855 initiierte S. M. v. Rothschild unter Salomons Sohn Anselm die Gründung der k. k. privilegierten Österreichischen Kredit-Anstalt für Handel und Gewerbe nach dem Vorbild des französischen Crédit Mobilier (amtliche Schreibung anfangs: Kredit...). Gemeinsam mit Rothschild in diese Gründung involviert waren die böhmischen Aristokraten Johann Adolf Fürst Schwarzenberg, Vincenz Karl Fürst von Auersperg, Max Egon Fürst zu Fürstenberg und Otto Graf Chotek, weiters der Karlsruher Bankier und in Böhmen gut verankerte Industrielle Louis von Haber sowie der Prager Bankier Leopold von Lämel. Politische Unterstützung erhielt dieses Konsortium durch den österreichischen Finanzminister Karl Ludwig von Bruck. Am 31. Oktober 1855 wurden die Statuten per kaiserlichem Dekret genehmigt, am 7. November 1855 wurden sie in den Zeitungen publiziert und dem Publikum ein Viertel des Kapitals zur Subskription offeriert.[1]

Als provisorischer Sitz diente vorerst das Gebäude Renngasse 1, auch bekannt als Hotel Zum Römischen Kaiser und schon 1844 von Salomon von Rothschild erworben. 1860 übersiedelte das Institut in das von ihm neu errichtete Bankpalais Am Hof 6 (Architekt: Franz Fröhlich).[2]

Diese Wirtschaftsbank war sehr erfolgreich und wurde zur größten Bank Österreich-Ungarns. Ein zentraler Entscheidungsträger war Anselms Sohn Albert von Rothschild, der etwa 15 Prozent der Anteile hielt und in den Führungsgremien der Bank durch Vertrauenspersonen wie Max von Gomperz und Gustav von Mauthner vertreten war.[3] Im Jahr 1911 trat Alberts Sohn Louis Nathaniel von Rothschild das Erbe seines erfolgreichen Vaters an. 1914–1921 folgte ein weiterer Neubau an der Adresse Freyung 8/Renngasse 2 (Entwurf: Ernst Gotthilf und Alexander Neumann).[4]

Erste Republik

Bis zum Jahr 1931 waren im Verwaltungsrat, dem höchsten Kontrollorgan der Creditanstalt, unverändert die Spitzen der westeuropäischen Finanzwelt ebenso vertreten wie die Repräsentanten der alteingesessenen Finanz- und Industriedynastien des Donauraumes. Dazu zählten insbesondere Otto Petschek, Ferdinand Bloch-Bauer, Otto Ernst Niemeyer, Peter Bark und Henry Strakosch.[5]

Das gesamte Bankenwesen im klein gewordenen Österreich war schon um die Mitte der 1920er Jahre durch Krisen und Streitigkeiten gekennzeichnet. Dabei hatten die unter der Leitung Rudolf Siegharts stehende Allgemeine Bodencreditanstalt und auch die staatliche Österreichische Postsparkasse mehrfach als Retter einspringen müssen. Im Juni 1926 übernahm die Creditanstalt im Tausch gegen Aktienanteile die Wiener Niederlassungen und die österreichischen Konzernunternehmen der Anglo-Austrian Bank.

Schon vor dem Börsenkrach in New York Ende Oktober 1929 wurde die bislang als Retter fungierende Bodencreditanstalt de facto insolvent, als deren zugehöriger Industriekonzern um die Steyr-Werke in Probleme geriet. Die Creditanstalt wurde daraufhin Anfang Oktober 1929 von der Bundesregierung Schober III unter Johann Schober zur Übernahme der Verpflichtungen der Bodencreditanstalt gezwungen.

Die vom Börsenkrach ab 24. Oktober 1929 an der New Yorker Börse ausgelöste Weltwirtschaftskrise versetzte der Bankenbranche einen schweren Schlag. Die Creditanstalt wurde durch die schwerwiegende Krise im Bankensektor mehrfach belastet und selbst zum Sanierungsfall.

Am 8. Mai 1931 musste das ab 1929 unumstritten größte österreichische Kreditinstitut für 1930 einen Verlust von 140 Millionen Schilling ausweisen und erklärte am 11. Mai 1931 seine Zahlungsunfähigkeit. Damit begann eine Bankenkrise, die auf ganz Mitteleuropa und auch auf die Realwirtschaft übergriff.[6] Da die Creditanstalt den Großteil aller österreichischen Industriebetriebe betreute, war ihre Sanierung für die Regierung unter Bundeskanzler Otto Ender unbedingt notwendig (siehe auch Systemrelevanz).

Für die Rekonstruktion war eine neuerliche Auslandsanleihe notwendig. Zu diesem Zweck wurde das Erste Creditanstalt-Gesetz vom 14. Mai 1931[7] erlassen. Es enthielt eine Garantie für Auslandsgläubiger. Zudem wurden die Schulden aufgeteilt: 100 Millionen Schilling übernahm der Staat und je 30 Millionen das Bankhaus S. M. v. Rothschild als Großaktionär[8] und die Oesterreichische Nationalbank. Die Sozialdemokraten traten für eine Verstaatlichung der Bank ein, konnten sich aber nicht durchsetzen.

Am 28. Mai 1931 erteilte der Nationalrat mit dem Zweiten Creditanstalt-Gesetz[9] der Bundesregierung die Vollmacht zur Übernahme der Haftung für die Schulden der Creditanstalt. Der Abgang von 150 Millionen Schilling im Budget wurde durch Sparmaßnahmen bei Beamtengehältern, durch die Einführung der Besoldungssteuer und durch Erhöhungen der Kaffee- und Tabakzölle aufgebracht. Auch die Sozialdemokraten stimmten dieser Maßnahme zu. Die Rettung der Creditanstalt dürfte bis 1933 fast eine Milliarde Schilling gekostet haben.[6]

1934 wurde die Creditanstalt von der nun autoritär regierenden Bundesregierung unter Engelbert Dollfuß mit dem Wiener Bankverein zur Österreichischen Creditanstalt – Wiener Bankverein fusioniert und übersiedelte in dessen Hauptgebäude am Schottentor.[2] Auch die Niederösterreichische Escompte-Gesellschaft, d. h. ihre Mobilbank-Aktivitäten, wurde in die CA integriert. Damit war die Notverstaatlichung durch ein ansonsten keineswegs staatswirtschaftlich orientiertes Regime abgeschlossen. Ab 1936 hieß der Generaldirektor der Großbank Josef Joham.

Zeit des Nationalsozialismus

Nach dem Anschluss Österreichs im März 1938 strebte das Reichswirtschaftsministerium (RWM) die sogenannte "Arisierung" des dortigen Bankwesens an. Im März 1938 verhandelte Hermann Abs in Begleitung von Walter Pohle über die beabsichtigte Übernahme der damals größten Bank Österreichs. Louis Nathaniel von Rothschild wurde von der SS verhaftet. Zahlreiche jüdischen Mitarbeiter wurden binnen kurzer Zeit entlassen.

Nach 14 Monaten in Isolationshaft (Rothschild wurde in den Arisierungsverhandlungen der Reichswerke Hermann Göring um den Verkauf der Witkowitzer Eisenwerke als Geisel benutzt)[10] wurde er erst am 11. Mai 1939 – nach Preisgabe des gesamten österreichischen Familienbesitzes – freigelassen.[11] Mit der erzwungenen Auswanderung von Louis Nathaniel von Rothschild endete auch die 118-jährige Verbindung der Bank zum Hause Rothschild. In der Folgezeit wurde die Bank erneut grundlegend umgeformt.

Die Aktienmehrheit an der Bank ging zuerst in eine Holdinggesellschaft des Deutschen Reiches und anschließend an die Deutsche Bank. 1939 wurde die Bank in Creditanstalt-Bankverein umbenannt. Führende Kraft im Vorstand blieb Josef Joham, der unter der wohlwollenden Patronanz von Abs die 1918 verloren gegangene Rolle der CA in den Ländern Südosteuropas wiederherstellen wollte und den Industriekonzern der Bank vor Übernahmegelüsten aus dem „Altreich“ möglichst intakt zu halten versuchte.

Unter der Herrschaft des NS-Regimes unterhielt die Bank Geschäftsbeziehungen zu mindestens 13 Konzentrationslagern (KZ), von denen die Bank regelmäßig Todeslisten – auch vom KZ Auschwitz – erhielt und Wuchergebühren für Geldüberweisungen von Angehörigen an KZ-Häftlinge berechnete.[12] Auch bei der „Arisierung“ der Sascha-Filmindustrie spielte die Creditanstalt eine tragende Rolle. Sie übernahm das politisch bedrängte Unternehmen zu einem unrealistisch niedrigen Wert von damals 1000 Schilling und übergab die Anteile in der Folge an die Cautio Treuhand, ein von NS-Propagandaminister Joseph Goebbels gesteuertes Unternehmen.

In hohen und höchsten Positionen der CA-Gruppe gab es einige Widerständler. Der Generaldirektor der Semperitwerke, Franz Josef Messner, arbeitete mit dem US-Geheimdienst OSS zusammen (Frühjahr 1944 verhaftet; am 23. April 1945 ermordet). Josef Joham berichtete spätestens seit September 1943 an den OSS und blieb unentdeckt.

Zweite Republik

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Bank aufgrund des Ersten Verstaatlichungsgesetzes von 1946 verstaatlicht, womit sämtliche Anteilsrechte an die Republik Österreich übertragen wurden. Frühere Eigentümer wurden entschädigt, sofern es sich nicht um ehemaliges „deutsches Eigentum“ handelte. Generaldirektor wurde wieder, wie schon zu Zeiten des „Ständestaats“ Josef Joham, der auch im Wirtschaftsbund der ÖVP eine einflussreiche Stellung innehatte. Joham, der auch während der NS-Periode Vorstandsmitglied des Instituts geblieben war, blieb an dessen Spitze bis 1959 und pflegte eine eher vorsichtige Unternehmenspolitik.

Die Bank war weiterhin vor allem im Geschäft mit Großkunden aktiv und widmete sich vorrangig der Finanzierung des eigenen Industriekonzerns. Ihre Beteiligungen an wichtigen österreichischen Unternehmen umfassten z. B. Wienerberger Baustoffindustrie, Steyr Daimler Puch AG, Donau Chemie AG, Lenzing AG, Semperit AG und Universale Bau.

Ab 1956 wurde der Staatsanteil an der Bank reduziert. 40 % der Anteilsrechte wurden durch die Ausgabe von so genannten Volksaktien privatisiert, allerdings nur 10 % in Stammaktien mit Stimmrecht und 30 % in stimmrechtslosen Vorzugsaktien. Ab 1964 wandte sich die Bank verstärkt dem Privatkundengeschäft zu. Johams Nachfolger Erich Miksch setzte aber die vorsichtige Linie seines Vorgängers fort. 1970 wurde Heinrich Treichl Generaldirektor der damals immer noch größten Bank Österreichs. Er setzte auf Expansion und die Verstärkung des Auslandsgeschäfts. Mitte der 1970er Jahre rangierte die Creditanstalt-Bankverein (CA-BV) unter den hundert größten Banken der Welt. Mit dem Industriekonzern, speziell mit Steyr-Daimler-Puch und Semperit, gab es aber angesichts starker internationaler Konzentrationstendenzen der Fahrzeug- und Reifenindustrie wieder wachsende Probleme.

1981 wurde der langjährige Finanzminister Hannes Androsch zum Nachfolger von Heinrich Treichl an der Spitze der CA bestellt. Der SPÖ-Politiker, der in Konflikt mit seinem ehemaligen Förderer Bruno Kreisky geraten und durch eine Steueraffäre belastet war, galt zunächst als Außenseiter in der eher der „schwarzen Reichshälfte“ zugeordneten CA. Es gelang Androsch jedoch, die Bankbilanz durch ein Sanierungspaket für den Industriekonzern der Bank mit 7,3 Mrd. Schilling (mehr als 500 Mio. Euro) aus Steuermitteln zu entlasten. Die Semperit-Beteiligung wurde 1985 großteils an die deutsche Continental AG abgegeben, die eine Zehnjahresgarantie für die Beschäftigung übernahm. Continental hatte schon während der NS-Periode Interesse gezeigt, Semperit zu übernehmen.

In den 1980er Jahren verstärkte die Bank ihre Auslandsaktivitäten und Filialen wurden unter anderem in London, New York und Hongkong eröffnet. Bis 1987 sank zudem der Staatsanteil auf 51 %. Auf Hannes Androsch folgte in diesem Jahr Guido Schmidt-Chiari als Generaldirektor. Seit den 1990er Jahren, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, vergrößerte die Bank auch kontinuierlich ihre Marktpräsenz in den mittel- und osteuropäischen Ländern. Anfang der 1990er Jahre traten allerdings im Auslandsgeschäft und zum Teil auch bei den Inlandskrediten gravierende Probleme auf. Mitte der 1990er Jahre galt die Bank in Insiderkreisen bereits als Übernahmekandidat. 1996 besaß die CA weltweit 81 Auslandsfilialen und 255 österreichische Zweigstellen und mehrere Tochterbanken.

Privatisierung

Seit Mitte der 1980er Jahre versuchten mehrere Koalitionsregierungen eine Privatisierung der ÖVP-nahen Bank einzuleiten, was naturgemäß auf heftigen Widerstand ebendieser Partei stieß. 1991 beschloss der Nationalrat eine gesetzliche Ermächtigung des Finanzministers zum Verkauf der Bundesanteile an der Bank. In der Folgezeit wurden vor allem die Art und Weise der Privatisierung heftig debattiert – das SPÖ-geführte Finanzministerium wünschte den Verkauf der Anteile „am Stück“, während das ÖVP-geführte Wirtschaftsministerium einen Verkauf über die Wiener Börse vorschlug.

Die tatsächliche Privatisierung erfolgte 1997, als ein Verkauf von 69,45 % der Stimmrechte an die SPÖ-nahe Bank Austria zustande kam. Die Bank Austria, zu der Zeit bereits größte Bank Österreichs, ließ sich diese Übernahme 17,2 Milliarden Schilling, umgerechnet rund 1,25 Milliarden Euro, kosten. Dieser Verkauf führte dann auch zu einer Krise in der Koalition zwischen SPÖ und ÖVP.

2001 kaufte die Bayerische Hypo- und Vereinsbank (HVB) die Bank Austria und somit die Creditanstalt, was 2002 die Fusion zwischen Bank Austria (BA) und Creditanstalt-Bankverein (CA) zur Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) zur Folge hatte. 2005 wurde die HVB, und somit auch die BA-CA, von der italienischen Bankengruppe Unicredit übernommen. Nach der Absichtsbekundung am 20. September 2007, wurde ab Ende März 2008 der Name Creditanstalt im Zuge einer Markenanpassung an den Unicredit-Konzern endgültig aus dem Schriftzug der Bank Austria entfernt. Die Bank firmiert seither als Unicredit Bank Austria AG, womit nach der strukturellen auch die namentliche Existenz der Creditanstalt nach mehr als 152 Jahren endete.

Einzelnachweise

- Roman Sandgruber: Rothschild. Glanz und Untergang des Wiener Welthauses. Molden Verlag, Wien 2018, S. 129–132

- Creditanstalt-Bankverein im Wien Geschichte Wiki der Stadt Wien, abgerufen am 4. Februar 2020

- Roman Sandgruber: Rothschild. Glanz und Untergang des Wiener Welthauses. Molden Verlag, Wien 2018, S. 222

- Ernst Gotthilf. In: Architektenlexikon Wien 1770–1945. Herausgegeben vom Architekturzentrum Wien. Wien 2007.

- Fritz Weber: Vor dem großen Krach – Österreichs Banken in der Zwischenkriegszeit am Beispiel der Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe. Böhlau Verlag Wien, 2016, S. 471.

- Arnold Suppan: Jugoslawien und Österreich 1918–1938. Bilaterale Außenpolitik im europäischen Umfeld. Verlag für Geschichte u. Politik, Wien 1996, ISBN 3-486-56166-9, S. 1047 f.

- Bundesgesetz vom 14. Mai 1931 über die Rekonstruktion der Oesterreichischen Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe und über die Abänderung einiger Bestimmungen der Satzungen der Österreichischen Nationalbank. In: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 136/1931, 16. Mai 1931, S. 655 ff.

- Eduard Heinl: Über ein halbes Jahrhundert, Zeit und Wirtschaft. Braumüller, Wien 1948, S. 244.

- Bundesgesetz vom 28. Mai 1931 über die Übernahme von Bundeshaftungen für Darlehen an die Oesterreichische Credit-Anstalt. In: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 143/1931, 29. Mai 1931, S. 671 ff.

- Raul Hilberg: Die Vernichtung der europäischen Juden. Band 1, Fischer Verlag 1982, ISBN 3-596-24417-X, S. 107 ff.

- Christa Zöchling: Mythos Rothschild: Der märchenhafte Aufstieg eines Ghettojuden, www.profil.at Hrsg. profil Nachrichtenmagazin abgerufen am 19. November 2021

- dies geht aus Archiven der Deutsche Bank hervor

Literatur

- Karl Ausch: Als die Banken fielen – zur Soziologie der politischen Korruption. Wien 1968.

- Gerald D. Feldman, Oliver Rathkolb, Theodor Venus, Ulrike Zimmerl: Österreichs Banken und Sparkassen im Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit. Band 1: Creditanstalt-Bankverein. C.H.Beck, München 2006, ISBN 3-406-55158-0.

- Klaus Grubelnik: Die rote Krake – eine Bank erobert Österreich. 2. Auflage. Molden, Wien 1998, ISBN 3-85485-005-0.

- Eduard März: Österreichische Industrie- und Bankpolitik in der Zeit Franz Josephs I – am Beispiel der k.k. privilegierten Österreichischen Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe. Wien 1963.

- Eduard März: Österreiche Bankpolitik in der Zeit der großen Wende 1913–1923. Am Beispiel der Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe. Wien 1981.

- Fritz Weber: Vor dem großen Krach. Die Krise des österreichischen Bankwesens in den zwanziger Jahren. Habilitationsschrift, Universität Salzburg 1991 (OCLC 54448568).

- Der Österreichische Volkswirt. Nr. 1/1908 ff. (besonders 22/1929–25/1932).

Weblinks

- Creditanstalt-Bankverein im Wien Geschichte Wiki der Stadt Wien

- Eintrag zu Creditanstalt-Bankverein im Austria-Forum (im AEIOU-Österreich-Lexikon)

- Zur Habilitationsschrift von Fritz Weber über die Krise der CA in den 1930er Jahren

- Zeitungsartikel zum Creditanstalt-Bankverein in der Pressemappe 20. Jahrhundert der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft