Wenzel von Böhmen

Wenzel von Böhmen (auch Wenzeslaus von Böhmen, tschechisch Svatý Václav; * um 908; † 28. September 929 oder 935 in Stará Boleslav (dt. Altbunzlau)) war ein böhmischer Fürst aus der Dynastie der Přemysliden. Wenzel war Herrscher einer kleinen Region um Prag und zugleich Oberhaupt des böhmischen Stammesverbandes. In seiner kurzen Regierungszeit musste er sich dem ostfränkischen König Heinrich I. unterwerfen. Er hatte auch mit Gegnern aus Reihen der übrigen böhmischen Großen zu kämpfen und wurde schließlich von seinem Bruder Boleslav I. getötet.

Noch im 10. Jahrhundert setzte seine Verehrung als Heiliger ein. Er war Hauspatron der Přemysliden und Namensgeber für vier weitere böhmische Herrscher dieses Namens. Im Hochmittelalter wurde er zum böhmischen Landespatron. In der katholischen Kirche und den orthodoxen Kirchen wird er bis heute verehrt. Tschechien erklärte im Jahr 2000 seinen Todestag am 28. September zum staatlichen Feiertag.

Über sein Leben berichten Heiligenlegenden, die als hochrangige Quellen für das frühe 10. Jahrhundert die Aufmerksamkeit der Historiker auf sich ziehen. Diese Schriften finden auch Beachtung in der internationalen Fachwelt, denn sie erlauben es, das „Drama des böhmischen Herzogs Wenzel“[1] in einen breiteren Kontext der Christianisierung und des Streites zwischen geistlicher und weltlicher Macht zu stellen.

Fürst

Jugend und Erziehung

Wenzel war der älteste Sohn des Přemyslidenfürsten Vratislav I. und der Drahomíra von Stodor. Als er zu Beginn des 10. Jahrhunderts geboren wurde, lag die Herrschaft über Mittelböhmen noch bei seinem Onkel Spytihněv I. Wenzels Geburtsort war daher vermutlich nicht Prag, sondern eine der Burgen der sogenannten „Přemysliden-Domäne“, die als Sitz nichtregierender Familienmitglieder dienten. In Frage kommen Budeč und Levý Hradec im Zentrum des Landes oder Tetín, Libušín, Mělník, Stará Boleslav und Lštění, die am Rand des Herrschaftsgebietes lagen. Wenzels Geburtsdatum kann nur aufgrund chronologischer Berechnungen geschätzt werden. Meist wird es ungefähr in das Jahr 908 gelegt, denn sein Vater Vratislav übernahm die Regierung im Jahr 915, und im gleichen Jahr ließ er seinem Sohn die Haare schneiden. Üblicherweise waren es nur hochgestellte männliche Kinder im Alter von etwa sieben Jahren, die sich dem Ritual des Haareschneidens unterziehen mussten. Die feierliche Zeremonie fand in der Marienkirche der Prager Burg im Beisein eines Bischofs statt.

Der Fürstensohn erhielt eine für seine Zeit und seinen Stand ungewöhnliche Ausbildung: Er lernte lesen. Seine Lehrer waren seine Großmutter Ludmilla und ein Priester namens Učeň, der ihm auf Burg Budeč beibrachte, den Psalter zu memorieren. Den Legenden nach konnte Wenzel slawische, lateinische und sogar griechische Bücher verstehen. Seine „Gelehrsamkeit“ erregte bei den Stammesführern Anstoß. Sie befürchteten, dass die notwendige Ausbildung zum Krieger zu kurz käme. Beim Tod seines Vaters im Frühjahr 921 war Wenzel etwa 13 Jahre alt. Die Stammesversammlung erhob ihn zum Fürsten, eigenständig regieren konnte er aber noch nicht. Die Regentschaft sollte seine Mutter Drahomíra ausüben, die Erziehung Wenzels und seines Bruders Boleslav übertrug der Stamm jedoch der Großmutter Ludmilla. Bald kam es zum Streit zwischen den beiden Frauen. Ludmilla wurde am 16. September 921 von Gefolgsleuten ihrer Schwiegertochter ermordet. Drahomíra führte die Regentschaft noch weitere drei oder vier Jahre fort. Erst 924 oder 925 war Wenzel alt genug, um die Regierungsmacht selbst zu übernehmen. Er heiratete – der Name der Frau ist nicht bekannt – und zeugte außerdem mit einer Nebenfrau einen Sohn namens Zbraslav.[2]

Innenpolitik und Religion

Der Regierungsantritt war im Böhmen des frühen 10. Jahrhunderts auch für einen designierten Thronfolger eine schwierige und gefährliche Angelegenheit. Wenzels erste bekannte Amtshandlung war es, im Jahr 925 die Reliquien der getöteten Großmutter nach Prag zu übertragen. Wohl zur gleichen Zeit vertrieb er seine Mutter für eine kurze Zeit aus dem Fürstentum – beides offensichtliche und notwendige Demonstrationen der Macht, denn der Stamm stand nicht geschlossen hinter ihm. Wenzel hatte ein eigenes starkes Gefolge und Parteigänger, und er hatte ebenso starke Gegner, die seine Mutter und seinen Bruder unterstützten oder eigene Ziele verfolgten. Es gibt Hinweise darauf, dass bereits die Regierungsübernahme von Rivalitäten begleitet war. Eine Legende behauptet, der Adel habe ein Mordkomplott vorgetäuscht und so die beiden Brüder gegeneinander aufgebracht. In einer anderen heißt es, die Partei Wenzels habe gegen die Partei seiner Mutter blutige Kämpfe ausgefochten. Übereinstimmend berichten sie, dass der neue Fürst den Großen zu jung, zu unerfahren und zu fromm erschien.[3] Ein weiteres Zeugnis für die instabile Lage ist der Kampf mit seinem Nachbarn Radslav von Kouřim. Nachdem ihn Wenzel besiegt hatte, beließ er ihn weiter in seiner Funktion und begnügte sich mit einer Unterwerfungsgeste. Dies deutet darauf hin, dass die übrigen Fürsten in Böhmen eine gewisse Überlegenheit des Herrschers über die Prager Burg zwar – manchmal unfreiwillig – akzeptierten, im Wesentlichen aber unabhängig blieben. Dieses Kräfteverhältnis konnte Wenzel jedenfalls nicht entscheidend zu seinen Gunsten verschieben, und offensichtlich führte es schließlich auch zu seinem Sturz.[4]

Auch das Christentum hatte sich zu Beginn des 10. Jahrhunderts noch nicht durchgesetzt. Der vierte getaufte Herrscher Böhmens gebot über ein größtenteils nichtchristliches Land. Er unterhielt zwar gute Beziehungen zum Bischof Tuto von Regensburg, betrieb aber keine offensive Missionstätigkeit. Im Land befanden sich nur wenige Geistliche: eine Handvoll bayerischer Kleriker, die einem Archipresbyter unterstanden, und aus dem 907 untergegangenen Großmähren geflüchtete Priester. Deren Anwesenheit in Böhmen ist zwar unstrittig, ihre Anzahl und ihr Einfluss liegen aber vollkommen im Dunkeln. Die neue Religion blieb unter diesen Bedingungen weiterhin auf sein Fürstentum beschränkt und erfasste auch dort nur die Oberschicht auf den wichtigsten Burgen. Wenzels nachhaltigste Leistung auf religiösem Gebiet war der Bau einer Rotunde, die er mit Tutos Einverständnis an der Stelle des späteren Veitsdomes errichten ließ. Es war zwar bereits die dritte Kirche auf dem Gelände der Prager Burg, doch während seine Vorgänger noch eher abseitige Plätze wählten, platzierte der spätere Landesheilige seinen Sakralbau in die Mitte des Burgfelsens, dorthin, wo einige Historiker zwei zentrale Elemente der alten Religion und Gesellschaftsordnung vermuten: den heiligen Brandopfer-Hügel Žiži und den steinernen Thron, den alle böhmischen Fürsten noch im Hochmittelalter bei ihrem Amtseintritt besteigen mussten. Beide Heiligtümer waren noch zwei Jahrhunderte später Cosmas von Prag bekannt und wurden wohl später von der gotischen Kathedrale überbaut. Wenzel habe mit seinem Bau das ideelle Zentrum des Landes in einen christlichen Kontext gestellt und so den Brückenschlag zwischen der alten und der neuen Ordnung geschaffen.[5]

Böhmen und Europa

Außenpolitisch stand Böhmen in Wenzels Regierungszeit zwischen drei Mächten. Mit den Ungarn, die seit Beginn des 10. Jahrhunderts Europa verheerten, muss schon länger ein Abkommen bestanden haben, denn die ungarischen Krieger konnten sich auf dem Weg zu ihren Raubzügen im Westen ungehindert über böhmisches Territorium bewegen. Die elbslawischen Stämme im Norden waren traditionelle Verbündete der Přemysliden: Wenzels Mutter war eine Hevellerprinzessin, seine Großmutter kam wahrscheinlich aus dem Stamm der Sorben. Das Ostfrankenreich war für Böhmen dagegen eine ernste Bedrohung, denn der lose Stammesverband und erst recht das kleine mittelböhmische Přemyslidengebiet konnte gegen die fränkischen Truppen militärisch nicht bestehen. Wenzels Vorgänger hatten sich bereits 895 Arnulf von Kärnten unterworfen und zu Tributzahlungen verpflichtet, um sich aus der Oberhoheit Großmährens zu befreien. Dieser Bund mitsamt der Tributpflicht war auf das Herzogtum Bayern übergegangen. Zu Wenzels Zeit sollte er in erster Linie Schutz vor Sachsen bieten, das eine immer größere Rolle im Verbund der Stammesherzogtümer spielte und dessen Herzog Heinrich I. 919 auch die ostfränkische Königswürde erlangte. Vor allem die Ungarnkriege und -tribute brachten für den König Ausgaben mit sich, die Sachsen allein nicht zu leisten imstande war. Überfälle und Raubzüge im „barbarischen“ Osten erschlossen da eine neue Einnahmequelle.[6] Böhmen hatte neben Wachs und Pferden insbesondere Sklaven zu bieten. Auch die böhmische Oberschicht selbst war in den 920er Jahren bereits in diesen lukrativen Sklaven-Markt eingestiegen, der arabisches und byzantinisches Geld ins Land brachte.[7]

Als der bayerische Herzog Arnulf 921 einen Ausgleich mit seinem einstigen Gegner Heinrich I. schloss, bedeutete dies für Böhmen eine Katastrophe. Regentin Drahomíra ließ noch im gleichen Jahr die bayerischen Geistlichen aus dem Land vertreiben und stellte sich damit in offene Feindschaft zu ihrem direkten Nachbarn im Westen. Ein Jahr später fiel Arnulf – mit unbekanntem Ergebnis – in Böhmen ein. Nach Wenzels Regierungsantritt 924/925 kehrten die Regensburger Kleriker zwar wieder nach Prag zurück, doch war die Annäherung nicht von Dauer. Offensichtlich kam es für die böhmischen Großen nicht in Frage, das alte Treueverhältnis gleichsam automatisch vom bayerischen Herzog auf den ostfränkischen König zu übertragen.[8] Das ungeklärte Verhältnis Böhmens zu seinem Königreich konnte Heinrich I. erst 929 zu seinen Gunsten entscheiden. Im Verlauf seines Slawenfeldzuges eroberte er erst den Heveller-Hauptort Brandenburg und ließ den Prinzen Tugumir und dessen Schwester – enge Verwandte Drahomíras und damit auch Wenzels – als Geiseln nach Sachsen bringen. Dann überfiel er die Daleminzier und stieß anschließend gemeinsam mit Herzog Arnulf in einem Überraschungsmanöver bis Prag vor. Zu einem großen Kampf kam es offensichtlich nicht, denn die Böhmen hatten kaum Zeit, Truppen zusammenzuziehen. Allerdings griff Heinrich I. auch nicht zu den Mitteln eines Massakers wie in der daleminzischen Hauptburg Gana, und er nahm auch keine Geiseln wie in der Brandenburg. Stattdessen verhandelte er mit Wenzel. Im Ergebnis dieser Verhandlungen im Frühsommer 929 wurde der alte Tribut erneuert und die Abgaben – wahrscheinlich in Form von Vieh und Edelmetallen – waren von Bayern auf den König übergegangen.[9]

Die Abhängigkeit von Heinrich blieb während Wenzels gesamter Lebens- und Regierungszeit bestehen. Dass Boleslav unmittelbar nach dem Tod seines Bruders zur Opposition gegen Heinrich I. überging und 14 Jahre lang Krieg gegen das Reich führte, begünstigte in älterer Forschung das Bild Wenzels als eines „schwachen“ und „deutschfreundlichen“ Herrschers, dem ein „starker“ und selbstbewusster Bruder nachfolgte. Neuere Publikationen sehen dagegen eine bedeutende Leistung darin, dass Wenzel sich in der kritischen Situation des Jahres 929 überhaupt als Verhandlungspartner Heinrichs I. behaupten konnte. Seine Verwandten und Verbündeten in den elbslawischen Stämmen, die sich nicht zuletzt durch ihre vehemente Ablehnung des Christentums ins Abseits stellten, schafften dies nicht. So habe Wenzel dazu beigetragen, dass Böhmen in der neuentstehenden europäischen Ordnung selbständig blieb. Den Umbau des Stammes zu einem Staat hat allerdings tatsächlich erst Boleslav vollbracht.[10]

Tod

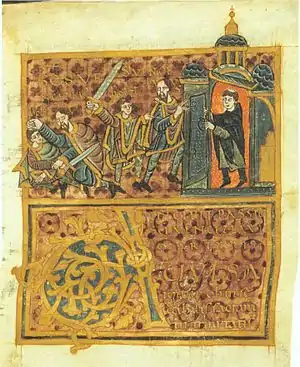

Wenzel starb am 28. September des Jahres 929 oder 935 in Altbunzlau eines gewaltsamen Todes. Er fiel einer Verschwörung zum Opfer, an deren Spitze sein Bruder Boleslav stand. Da der Fürst in Prag unangreifbar war, lud ihn Boleslav zu einem Fest zu Ehren der Heiligen Kosmas und Damian ein, denen die Kirche in seiner Burg geweiht war. Wenzel wurde von seinen Getreuen gewarnt. Er folgte der Einladung dennoch, nahm aber zum Schutz sein Gefolge mit. Während des Festmahls konnten die Verschwörer deshalb nichts ausrichten und fassten in der Nacht einen neuen Plan. Als der Fürst am nächsten Morgen, während seine Begleiter noch ihren Rausch ausschliefen, allein zum Gebet gehen wollte, griff ihn sein Bruder an und versetzte ihm einen Schlag an den Kopf. Wenzel gelang es, Boleslav das Schwert zu entreißen. Er versuchte, in die Kirche zu fliehen, doch der Priester, ein Anhänger Boleslavs, schloss die Tür vor ihm ab. Vor der Kirchentür kam es zu einem Kampf mit den übrigen Verschwörern, in dem Wenzel unterlag.

Während die Quellen bei der Schilderung der Ereignisse weitgehend übereinstimmen, ist über das Todesjahr noch keine Einigung erzielt worden. Die Legenden und Chroniken nennen die Jahreszahl 929 nach christlicher Zeitrechnung, beziehungsweise Jahreszahlen nach byzantinischer Zeitrechnung, die ebenfalls dem Jahr 929 entsprechen. Der Chronist Widukind von Corvey dagegen schildert Wenzels Tod im Zusammenhang der Jahre 935/936.[11] Sowohl 929 als auch 935 fiel der 28. September auf einen Montag, so dass beide Daten in Frage kommen. Ebenso umstritten ist das Mordmotiv. Die hagiographischen Quellen nennen nur Boleslavs „teuflische Machtgier“ und sagen nichts über mögliche Hintergründe des Bruderkonfliktes. Wenzels Bündnis mit dem sächsischen König kann eine Rolle gespielt haben, ebenfalls möglich ist ein Zusammenhang mit der Christianisierung. Das Motiv ist so unklar, dass einige Forscher einen geplanten Mord in Frage stellen und von Totschlag ausgehen.[12]

Heiliger

Hagiographie

Bis auf zwei kurze Notizen in der Chronik des Widukind von Corvey, der noch nicht einmal den Namen des Fürsten nennt, berichten über Wenzel von Böhmen ausschließlich Heiligenlegenden. Die tschechische Mediävistik hat sich mit diesen Texten in vielen Detailuntersuchungen befasst, ihre Beziehungen untersucht, verlorene Texte rekonstruiert und die hagiographischen Topoi von der historischen Realität zu trennen versucht, denn die Legenden sind die wichtigsten Quellen nicht nur für Wenzels Leben. Für weite Bereiche des frühen 10. Jahrhunderts in Böhmen und den Beginn des böhmischen Staates gäbe es ohne diese hagiographischen Texte überhaupt keine Schriftzeugnisse. Da sie kulturelle Verbindungen Böhmens in den Westen aufzeigen, fanden sie auch in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft einiges Interesse.[13]

Die ältesten fünf erhaltenen Wenzelsviten stammen noch aus dem 10. und frühen 11. Jahrhundert. Ein kurzer, Crescente fide genannter Text wurde wohl noch vor Gründung des Prager Bistums 973 in zwei Fassungen im Regensburger Kloster Sankt Emmeram und Prag niedergeschrieben. Aus Böhmen stammt die ebenso knapp und altertümlich anmutende erste altkirchenslawische Legende Ecce nunc. Die Legende Avulsa igitur verfasste Bischof Gumpold von Mantua zwischen 973 und 983 im Auftrag Ottos II. Die Christianslegende entstand kurz vor der Jahrtausendwende in Prag. Die Legende des italienischen Gelehrten Laurentius datiert schließlich um 1039. Im engen Zusammenhang mit dieser ältesten Überlieferungsschicht steht außerdem die Legende Fuit in provincia Boemorum, die Wenzels Großmutter Ludmilla gewidmet ist und ebenfalls aus dem 10. Jahrhundert stammt. Alle diese Texte gelten als historische Quellen ersten Ranges. In einer jüngeren Überlieferungsschicht entstand vom 11. bis zum 14. Jahrhundert eine Reihe weiterer Wenzelslegenden, die für den entstehenden Heiligenkult von Bedeutung sind.

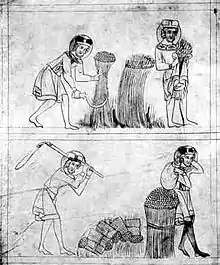

In ihrer erklärten Absicht, einen Heiligen zu feiern, schreiben alle Legenden dem ermordeten Přemyslidenfürsten unbelegbare Charaktereigenschaften und Taten zu. So habe Wenzel wie ein Geistlicher, ja fast wie ein Mönch gelebt. Er soll eigenhändig Getreide geschnitten, Wein gekeltert und Hostien gebacken haben. Auch als regierender Fürst habe er Gefangene aus dem Kerker befreit, Galgen eingerissen und Sklaven freigekauft. Sein Wunsch sei es gewesen, Boleslav freiwillig die Fürstenwürde zu übergeben und in Rom in ein Kloster einzutreten. Einiges davon scheint möglich. Die meisten dieser Angaben bringen moderne Forscher aber nicht mehr mit dem historischen Fürsten in Verbindung, denn sie schildern vor allem ideale Herrschereigenschaften aus Sicht der frommen Autoren. Zusammen mit den Wundern, die Wenzel nach seinem Tod zugeschrieben wurden und deren Zahl stetig wuchs, verfestigte sich so ein Bild des Patrons, Beschützers und ewigen Herrschers Böhmens, das bis in die Neuzeit überdauerte.[14]

Ikonographie

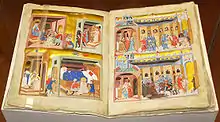

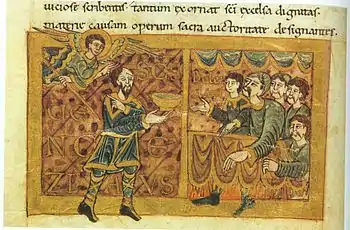

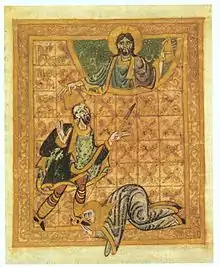

Die ältesten Bilder des heiligen Wenzel finden sich in einer kurz vor 1006 entstandenen Handschrift, die die Fürstin Emma von Böhmen in Auftrag gab. Der Text gibt die Wenzelsvita des Bischofs Gumpold von Mantua wieder, die Illustrationen stellen darüber hinaus Einzelheiten der Christianslegende dar. Seit dem frühen 11. Jahrhundert taucht sein Bildnis auch auf Münzen und Siegeln auf. Statuen und Buchmalereien vervollständigen seit dem Hochmittelalter das Bild.

Das Mittelalter kennt zwei ikonographische Grundtypen des Landespatrons: den Fürsten und den Krieger. Die Fürstenbildnisse zeigen ihn stehend oder thronend. Zu Beginn ist er oft noch mit der Märtyrerkrone geschmückt, später trägt er eine Herzogsmütze, eine Herzogskrone, seltener eine Königskrone. Auf den Kriegerbildnissen wurde Wenzel meist in voller Rüstung mit Helm dargestellt, stehend oder auf einem weißen Pferd reitend. Zu seinen Attributen zählen ferner der Schild, die Lanze und das Schwert.

Ein „repräsentativer“ Bildtypus des heiligen Wenzel formierte sich im 14. Jahrhundert während der Herrschaft Karls IV. Er zeigt eine stehende Gestalt in voller Rüstung, mit Mantel und Fürstenkrone, in der Rechten eine Lanze mit Kohorte und auf der rechten Schulter ein Schild mit dem Wenzelsadler.[15]

Schutzpatron von Böhmen

Der Kult Wenzels entwickelte sich bereits kurz nach seinem Tod. In dem nur spärlich christianisierten Land war die Verehrung des getöteten Fürsten allerdings kein Ausdruck breiter Volksfrömmigkeit, sondern begann mit einem „Staatsakt“. Spätestens am Ende der 960er Jahre ließ Boleslav I. die Reliquien seines Bruders in die Prager Veitskirche überführen. Er stärkte damit seine Position in Verhandlungen mit Rom um ein eigenständiges Prager Bistum. Um 970 wurde Wenzel in Regensburg in das Sakramentar aufgenommen und bekam einen eigenen Gedenktag. Gemäß dem damaligen Brauch war er damit als neuer Heiliger etabliert.[16] In diesem Zusammenhang sind auch die ältesten Legenden entstanden, die Wenzel als Mönch und friedliebenden Fürsten darstellen sowie sein Martyrium und seinen christlichen Lebenswandel betonen.

Ab der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts wandelte sich das Bild. Er erschien nun als Krieger in voller Rüstung und wurde zum Beschützer des Landes in Not und Kriegsgefahr. Im 12. Jahrhundert entstand die Vorstellung, dass Wenzel der eigentliche, ewige Herrscher Böhmens sei, der den Frieden im Land garantiere. Die regierenden Fürsten galten als seine irdischen Stellvertreter, die mittelalterliche Nation als sein Gesinde (familia sancti Venceslai).[17]

Ab dem 13. Jahrhundert entstand in Böhmen eine starke, selbstbewusste Adelsschicht, und die Rolle Wenzels wandelte sich erneut. Er war nun nicht mehr nur der Hausheilige der herrschenden Dynastie, der den Přemysliden ihre Macht verlieh, sondern der Schutzpatron des ganzen Landes. Bereits Wenzel II. schlug ausgewählte Adlige bei seiner Krönung 1297 zu „Rittern des Heiligen Wenzel“ (rytíři svatováclavští), in späteren Jahrhunderten setzten die böhmischen Könige diese Tradition fort. Obwohl sich die Přemysliden nicht mehr als seine irdischen Stellvertreter betrachteten, fühlten sie sich ihm weiterhin verbunden: Im 13. Jahrhundert war Wenzel der bevorzugte Name des erstgeborenen Thronfolgers, und mit Wenzel I., Wenzel II. und Wenzel III. gab es in Böhmen drei Könige dieses Namens innerhalb von nicht einmal 100 Jahren. Auch Karl IV. trug den Namen des Landespatrons bei seiner Taufe. Er benutzte ihn zwar später nicht, doch fällt in seine Regierungszeit der Höhepunkt des mittelalterlichen Wenzel-Kultes. Die Krönungsjuwelen, die Wenzelskapelle und kostbar ausgestattete Manuskripte mit Wenzelsmotiven entstammen dieser Zeit.[18]

In den Hussitenkriegen wurde Wenzel noch auf beiden Seiten verehrt, nur die radikalen Taboriten lehnten jeglichen Heiligenkult konsequent ab. Erst im 16. Jahrhundert ließ seine Verehrung mit der Ausbreitung des Protestantismus nach. Dies änderte sich grundlegend nach der Schlacht am Weißen Berg. Der fromme barocke Patriotismus verband alles auch nur entfernt Nationale mit seinem Namen. Es gab Wenzels-Schulen, einen Wenzels-Verlag, der tschechische Bücher herausgab, eine Wenzelsbibel in tschechischer Sprache und vieles andere, das den Namen des Landespatrons zum nationalen Symbol werden ließ. Der Glaube an den Helfer in der Not gipfelte zur Zeit der Napoleonischen Kriege in der populären Sage des Václav Matěj Kramérius vom schlafenden Ritterheer im Berg Blaník, das im Augenblick der größten Gefahr erwachen und mit Wenzel an der Spitze dem Volk zur Hilfe kommen wird.[19]

Das 19. Jahrhundert legte den Glauben an schlafende Ritter zwar später ab, das Nationalsymbol behielt es aber bei. Den Namen Wenzels gaben sich im Revolutionsjahr 1848 nicht nur die Nationalgarden, auch der Pferdemarkt in Prag wurde in diesem Jahr zum Wenzelsplatz umbenannt. 1847 hatte Václav Alois Svoboda ein Gedicht über den „guten König Wenzeslaus“ verfasst, das zur Grundlage eines beliebten englischen Weihnachtsliedes mit dem Titel Good King Wenceslas wurde. 1912 schuf der Bildhauer Josef Václav Myslbek die Reiterstatue, die bis heute den Platz dominiert. Im 19. Jahrhundert und dem frühen 20. Jahrhundert beschäftigten sich viele namhafte tschechische Künstler und Historiker mit Wenzels Person und Zeit. Zum 1000. Todestag 1929 fanden mehrtägige Feierlichkeiten statt, die jahrelang vorbereitet worden waren und die zur Repräsentation des tschechoslowakischen Staates vor dem In- und Ausland genutzt wurden. Zur Hauptprozession am 29. September fanden sich 750.000 Zuschauer in Prag ein. Teil des „Millenniums“ war auch die Fertigstellung des Veitsdomes nach fast 600-jähriger Bauzeit. In den Folgejahren erschien ein vielbändiges Kompendium (Svatováclavský sborník), das den kompletten Forschungsstand zum Wenzelskult zusammenfasste.[20] Noch während des Protektorats diente der Heilige beiden Seiten: dem Widerstand wie den deutschen Besatzern, die ab 1944 mit dem „Wenzelsadler“ einen Orden für besonders willfährige Kollaboranten verliehen. Seit dem Ende des Kommunismus wird im tschechischen Wenzelskult wieder mehr die religiöse Komponente betont. So finden zum Gedenktag am 28. September wieder Wallfahrten, Prozessionen und Volksgottesdienste statt.[21]

Kultgegenstände und Reliquien

Die sterblichen Überreste Wenzels ruhen in der Wenzelskapelle des Veitsdomes. Teile der Gebeine gelangten schon früh als Reliquien in andere Kirchen: etwa nach Halberstadt (992), Bamberg (1012 und 1019), Erfurt (1104) und Windberg (1142 und 1167). Seine Schädelreliquie wird separat im Domschatz aufbewahrt und einmal jährlich zum 28. September nach Stará Boleslav gebracht, wo am Ort seines Martyriums die Hauptfeierlichkeiten stattfinden.

Der Domschatz enthält außerdem einige Gegenstände, die Wenzels persönliches Eigentum gewesen sein sollen. Dazu gehören der Wenzelshelm, ein Kettenhemd und ein Schwert mit einer hölzernen Scheide. Tatsächlich stammen der Helm und das Kettenhemd etwa aus der Zeit der Jahrtausendwende, das Schwert wurde im Auftrag Karls IV. angefertigt. Nur die Schwertscheide könnte aus dem frühen 10. Jahrhundert stammen, die Datierung ist jedoch ungewiss. Auch Wenzels härenes Gewand (Cilicium), ein Festgewand, ein Lederschuh, Trinkgefäße und ein Evangeliar sollen in früheren Zeiten Bestandteil des Domschatzes gewesen sein. Sie sind ebenso wenig erhalten wie die in mittelalterlichen Quellen erwähnte Lanze des hl. Wenzel, die das böhmische Heer als Siegesgarant in Schlachten mitführte.

Aus dem 14. Jahrhundert stammt die Wenzelskrone, Bestandteil der böhmischen Krönungsinsignien, die Karl. IV. zum Anlass seiner Krönung zum böhmischen König 1347 anfertigen ließ. Um die Wenzelskrone rankt sich die Legende, dass jeder, der sie zu Unrecht trägt, binnen eines Jahres eines gewaltsamen Todes stirbt, danach sein ältester Sohn. Im Wissen um diese Legende setzte sich angeblich der amtierende Reichsprotektor Reinhard Heydrich bei einer symbolischen Schlüsselübergabe in der Kronkammer am 19. November 1941 kurz die Wenzelskrone auf. In der Kronkammer des Veitsdomes wird die Wenzelskrone, zusammen mit den übrigen Kronjuwelen, bis heute in einem Safe aufbewahrt, dessen sieben Schlüssel an die höchsten Repräsentanten des tschechischen Staates ausgehändigt werden.[22]

Patrozinien und Gedenktag

Schon im 10. Jahrhundert wurden Wenzel die ersten Kirchen geweiht. Bis zum Jahr 1000 gab es in Böhmen drei Wenzelkirchen. Maria, einer der beliebtesten frühmittelalterlichen Kirchenpatroninnen, waren im Vergleich dazu vier Gotteshäuser geweiht. Bis zum 13. Jahrhundert stieg die Zahl der Kirchenpatrozinien Wenzels auf elf. Auch der Veitsdom hatte vom 11. bis zum 13. Jahrhundert die drei Patrone Veit, Wenzel und Adalbert. Auf dem Höhepunkt des mittelalterlichen Wenzelskultes im 14. Jahrhundert entstand in der Kathedrale die von Peter Parler gestaltete und prunkvoll geschmückte Wenzelskapelle, in der sich das Grab des Heiligen befindet. Zu Beginn der Hussitenkriege ließ die Beliebtheit Wenzels als Kirchenpatron nach. Wenzelkirchen finden sich außer in Tschechien auch in Deutschland, Polen und den Vereinigten Staaten, wo tschechische Emigranten im 19. Jahrhundert etwa 30 Wenzelsgemeinden gründeten.[23] Wenzel ist zudem im Wappen der Stadt Wurzen abgebildet.[24]

Sein katholischer und orthodoxer Gedenktag ist der 28. September. Es handelt sich in der katholischen Kirche dabei um einen nichtgebotenen Gedenktag im römischen Generalkalender. In Tschechien wurde der 28. September im Jahr 2000 zum staatlichen Feiertag erklärt, trotz Auseinandersetzungen um dessen Symbolgehalt. Ministerpräsident Miloš Zeman erklärte den heiligen Wenzel sogar zum Sinnbild von Servilität und Kollaboration.[25] Am Gedenktag sowie bei anderen Gelegenheiten, bei denen die nationale Unabhängigkeit Tschechiens betroffen ist, finden am Prager Wenzelsplatz bei Myslbeks Reiterdenkmal traditionell Versammlungen und Demonstrationen statt. Von der Ausrufung der Tschechoslowakei 1918 bis zur Samtenen Revolution 1989 fanden die zentralen Kundgebungen stets hier statt. Die Statue, die der Mediävist Dušan Třeštík den böhmischen Nabel der Welt nannte, gilt im Land nach wie vor als Symbol der tschechischen Staatlichkeit.[26]

Anhang

Legenden

- Lateinische Legenden

- Passio s. Venceszlai incipiens verbis Crescente fide christiana. – entstanden um 975, erhalten in einer bayerischen und einer böhmischen Rezension. Herausgegeben von Jaroslav Ludvíkovský : Nově zjištěný rukopis legendy Crescente fide a jeho význam pro datování Kristiána. Listy filologické 81, 1958, S. 58–63. E-Text (Memento vom 29. Juni 2001 im Internet Archive)

- Avulsa igitur – Gumpoldi Mantuani episcopi Passio Vencezlai martyris. – entstanden in Mantua in der Regierungszeit Ottos II. (973–983). J. Emler, Fontes rerum Bohemicarum I., Prag 1873, S. 146–166. E-Text (Memento vom 27. September 2007 im Internet Archive)

- Legenda Christiani. Vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile ave eius. – Christianslegende, entstanden um 992–994. Herausgegeben von Jaroslav Ludvíkovský, Prag 1978. E-Text (Memento vom 27. September 2007 im Internet Archive)

- Laurentius-Legende. – verfasst von Laurentius in Montecassino in der Mitte des 11. Jahrhunderts. Herausgegeben von Francis Newton: Laurentius monachus casinensis archiepiscopus amalfitanus opera. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 7, Weimar 1973. (Digitalisat)

- Licet Plura. – Translationshomilie des 12. Jahrhunderts. Hg. von Josef Pekař: Die Wenzels- und Ludmila-Legenden und die Echtheit Christians. Prag 1906.

- Oportet nos fratres. – eine Bearbeitung Gumpolds in gereimter Prosa vom Beginn des 12. Jahrhunderts. Hg. von Josef Pekař: Die Wenzels- und Ludmila-Legenden.

- Oriente iam sole. – 13. Jahrhundert (erste Rezension), 14. Jahrhundert (zweite Rezension) – Hg. von Josef Pekař: Die Wenzels- und Ludmila-Legenden.

- Ut annuncietur. – 13. Jahrhundert. Hg. A. Podlaha: Vita sancti Venceslai incipiens verbis Ut annuncietur. Prag 1917.

- Altkirchenslawische Texte

- Alle altkirchenslawischen Texte wurden in der Originalfassung mit tschechischer Übersetzung herausgegeben von Josef Vajs in: Sborník staroslovanských literárních památek o Sv. Václavu a Sv. Lidmile, Prag 1929. Neuere Übertragungen ins Tschechische mit kritischem Kommentar bei A. I. Rogov, E. Bláhová, A. V. Konzal: Staroslověnské legendy českého původu. Vyšehrad, Prag 1976. Im Einzelnen sind dies:

- Die Erste altkirchenslawische Legende, die in Böhmen im 10. Jahrhundert entstand. Sie ist in drei Redaktionen erhalten, von denen zwei in kyrillischer und eine in glagolitischer Schrift aufgezeichnet wurden.

- Die Zweite altkirchenslawische Legende, großteils eine Übersetzung der lateinischen Legende avulsa igitur des Gumpold, entstanden im Kloster Sázava am Ende des 10. oder im 11. Jahrhundert.

- Prolog-Legenden über böhmische Heilige entstanden in Russland, vermutlich Ende des 11. bis Anfang des 13. Jahrhunderts. Über Wenzel berichten zwei Prolog-Texte: eine kurze Vita und eine Translatio.

- Das Offizium des hl. Wenzel hat sich in einem Menäon (liturgisches Monatsbuch) aus Nowgorod aus den Jahren 1095–1096 erhalten. Der Text selbst entstand wohl bereits am Ende des 10. Jahrhunderts. Dem Autor war die erste und zweite altkirchenslawische Legende und die lateinische crescente fide bekannt.

Chroniken

- Widukindi monachi Corbeiensis rerum gestarum Saxonicarum libri tres. = Die Sachsengeschichte des Widukind von Korvei (= Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. 7: Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi. Bd. 60). Herausgegeben von Paul Hirsch, Hans-Eberhard Lohmann. Hahn, Hannover 1935, E-Text bei der Bibliotheca Augustana. Die beiden kurzen Passagen zu Wenzel finden sich in I, 35, 50-51 und II, 3, 68.

Bildquellen

- Matthias Hutský: Bilder zum Leben und Martyrium des Hl. Wenzel Herzog von Böhmen, Prag 1585. Faksimile des Cod. Ser. n. 2633 d. Österr. Nationalbibl., Wien. Aus d. Latein. u. Tschechischen v. Eva Bauerová u. Gregor Bauer, mit Beiträgen v. Karel Stejskal u. Eduard Petru. London, Opus Publishing 1997, ISBN 3-7845-7411-4.

- Velislav-Bibel: Der 1325–1349 entstandene Bildercodex umfasst 747 Illustrationen zu biblischen Themen und zu den Wenzels- und Ludmilla-Legenden. Es gehört zu den Nationalen Kulturdenkmalen Tschechiens.

Literatur

- Verwendete Literatur

- Petr Charvát: Zrod českého státu 568–1055 (= Edice Historika), Vyšehrad, Prag 2007, ISBN 978-80-7021-845-7 (Historische Untersuchung über die Entstehung des böhmischen Staates. Das Werk bezieht archäologische Ergebnisse mit ein und legt den Schwerpunkt auf Wirtschafts- und Sozialgeschichte).

- Jiří Hošna: Druhý život svatého Václava. Prag 1997, ISBN 80-85866-27-7 (Motivanalyse der Wenzelslegenden).

- Petr Kubín (Hrsg.): Svatý Václav. Prag 2010, ISBN 978-80-87258-23-1 (Sammelband mit 25 Beiträgen zur Wenzelsthematik, jeweils mit deutscher oder englischer Zusammenfassung).

- Jana Nechutová: Die lateinische Literatur des Mittelalters in Böhmen. Böhlau, Köln / Weimar 2007, ISBN 978-3-412-20070-1.

- Pavla Obrazová, Jan Vlk: Maior Gloria. Svatý kníže Václav. Paseka, Prag und Litomyšl 1994, ISBN 80-85192-94-2. (Beschreibung des Wenzelskultes von der ältesten Zeit bis in die Gegenwart)

- Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Nakladatelství lidové noviny, 1998, ISBN 80-7106-138-7 (Grundlegende historische Untersuchung über die Entstehung der Přemysliden-Dynastie, mit detaillierter Textkritik aller maßgeblichen Quellen).

- Weiterführende Literatur

- Josef Kalousek: Obrana knížete Václava Svatého proti smyšlenkám a křivým úsudkům o jeho povaze (Verteidigung des Heiligen Fürsten Wenzel gegen Fiktionen und Fehlurteile über seinen Charakter). Das Werk erschien als politische Streitschrift 1872 und in zweiter Auflage, wesentlich erweitert zu einer wissenschaftlichen Abhandlung, 1901. Obwohl als historisches Werk nachrangig, wurde es wegen seiner politischen Thesen breit rezipiert und beeinflusste die Forschung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu Wenzel und seiner Zeit.

- Záviš Kalandra: České pohanství (Das tschechische Heidentum). Fr. Borový, Prag 1947, Neuauflage bei Dauphin 2003, ISBN 80-86019-82-9. Kalandra versuchte als erster die Methoden der Geschichtswissenschaft und der vergleichenden Mythologie auf die frühe Geschichte Böhmens anzuwenden. Das Werk wird bis heute rezipiert und gilt als methodisch wegweisend, seine Schlüsse werden aber überwiegend abgelehnt.

- Lutz Mohr: Der Heilige Wenzel (Vaclav) von Böhmen zwischen Spree und Neiße – Legende und Historie. In: Geschichte–Geschicke–Gestalten. Auf historischer Spurensuche zwischen Oberlausitzer Bergland und Schluckenauer Zipfel. Oberlausitzer Verlag, Zittau 2019, ISBN 978-3-946795-22-3.

- August Naegle: Der heilige Wenzel, der Landespatron Böhmens. Mit einem Vorwort von Kardinal Dominik Duka OP, Erzbischof von Prag und Primas von Böhmen. A. Opitz, Warnsdorf 1929; Nachdruck: Kulmbach 2014, ISBN 978-3-943506-22-8.

Weblinks

Anmerkungen

- Ferdinand Seibt: Wenzelslegenden. In: Kaiser und Kirche. Aufsätze aus den Jahren 1978–1997. München 1997, S. 17–58, hier: S. 44.

- Jiří Sláma: Kníže svatý Václav. In: Kubín: Svatý Václav, S. 31–51, der den aktuellen Forschungsstand wiedergibt. Ausführliche Darstellung bei Třeštík: Počátky, S. 196–209.

- Die Rivalität Wenzels mit Boleslav hebt die erste altkirchenslawische Legende hervor, siehe Vajs: Sborník, S. 22. Die Feindschaft Wenzels und Drahomíras beschreibt die Christianslegende, siehe Ludvíkovský: Vita et passio, S. 45. Zur Textanalyse der Legenden siehe auch Třeštík: Počátky, bes. S. 117–138.

- Třeštík: Počátky, S. 420. Die Episode mit Radslav überliefert bereits die Christianslegende, der Name des Fürsten findet sich erst in der Chronik des Dalimil.

- Petr Charvát: Svatý Václav a raný český stát. In: Kubín: Svatý Václav, S. 81–85, ausführlicher in Charvát: Zrod, und Třeštík, Počátky, S. 389–418.

- Jiří Sláma: Kníže svatý Václav. S. 43.

- Zum Sklavenhandel im 10. Jahrhundert siehe Dušan Třeštík: "Veliké město Slovanů jménem Praha." Státy a otroci ve střední Evropě v 10. století. In: Přemyslovský stát kolem roku 1000: na pamět knížete Boleslava II (7. února 999). Praha, Nakl. Lidové Noviny, 2000, ISBN 80-7106-272-3, S. 49–70.

- Třeštík: Počátky, S. 403.

- Widukind, I, 35, 50–51.

- Jiří Sláma: Kníže svatý Václav. S. 31–51. Ausführlicher bei Třeštík: Počátky, S. 389–418.

- Widukind II, 3, 68.

- Třeštík: Počátky, S. 209–262. Dort auch genaue Angaben zum Streit um das Todesdatum. Zur Ablehnung des Mordes siehe z. B. Charvát: Zrod, S. 187.

- Ferdinand Seibt: Wenzelslegenden. In: Kaiser und Kirche. Aufsätze aus den Jahren 1978–1997. München 1997, S. 17–58, hier: S. 53.

- Jan Kalivoda: Nejstarší svatováclavská hagiografie v evropském literárním kontextu přelomu tisíciletí. In Kubín: Svatý Václav, S. 51–60. Nechutová: Die lateinische Literatur, S. 41–54. Zur Motivanalyse der Wenzelslegenden siehe auch Jiří Hošna: Druhý život svatého Václava.

- Jan Royt: Ikonografie svatého Václava ve středověku. In: Kubín: Svatý Václav, S. 301–327.

- F. M. Bartoš: Kníže Václav svatý v dějinách a legendě. Prag 1929, 40f. Zitiert nach Josef Stauber: Die älteste Lebensbeschreibung des Fürsten Wenzeslaus und ihr Ursprungsort Regensburg. In: Das heidnische und christliche Slaventum. Wiesbaden 1970, S. 185.

- Dušan Třeštík: Die dynastischen Heiligen und Landespatrone: Wenzel, Ludmilla und Adalbert. In: Alfred Wieczorek und Hans-Martin Hinz: Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie 2. Wiss. Buchgesellschaft Darmstadt, Stuttgart 2000, S. 834–838.

- Obrazová, Vlk: Maior Gloria. S. 142–154.

- Obrazová, Vlk: Maior Gloria. S. 167–192.

- Eine umfassende Darstellung des Millenniums bei Petr Placák: Svatováclavské milénium. Babylon 2002, ISBN 80-902804-2-0.

- Obrazová, Vlk: Maior Gloria. S. 195–227.

- Obrazová, Vlk: Maior Gloria. S. 113–116, 149, 228.

- Obrazová, Vlk: Maior Gloria. S. 134, 137, 200.

- https://www.wurzen.de/portal/seiten/stadtwappen-900000164-22901.html

- Protokoll der Parlamentsdebatte vom 19. Mai 2000

- Dušan Třeštík: Svatý Václav je stále s námi. Mladá Fronta dnes, 3. Mai 2004, S. 6.

| Vorgänger | Amt | Nachfolger |

|---|---|---|

| Vratislav I. | Herzog von Böhmen 921–929/935 | Boleslav I. |