Ungarisches Parlament

Das ungarische Parlament (ungarisch Országgyűlés), ist ein Einkammerparlament mit Sitz in Budapest. Es besteht seit 2014 aus 199 Abgeordneten und wird alle vier Jahre direkt vom Volk gewählt. Seit 1902 tagt es im ungarischen Parlamentsgebäude.

| Országgyűlés Ungarisches Parlament | |

|---|---|

| Staatswappen | Frontaufnahme |

|

|

| Basisdaten | |

| Sitz: | Parlamentsgebäude in Budapest |

| Legislaturperiode: | vier Jahre |

| Abgeordnete: | 199 |

| Aktuelle Legislaturperiode | |

| Letzte Wahl: | 8. April 2018 |

| Vorsitz: | László Kövér (Fidesz) |

| Sitzverteilung: | Regierung (133)

|

| Website | |

| www.parlament.hu | |

Wahlsystem

Das Wahlsystem ist eine Kombination aus Mehrheits- und Verhältniswahl. 2011 wurde das Wahlsystem deutlich verändert und dabei das Mehrheitswahlelement verstärkt.

Wahlsystem bis 2011

Die Wähler hatten zwei Stimmen: Eine für einen Direktkandidaten in 176 Einerwahlkreisen und eine für Regionallisten in unterschiedlich großen Mehrmandatswahlkreisen (4–28 Sitze, zusammen 152 Sitze). Dabei werden Sitze für volle Droopquoten vergeben; verbleibende Sitze gehen an die Listen mit den meisten Reststimmen, solang diese mehr als zwei Drittel einer Quote ausmachen; ansonsten gehen diese Sitze an das Kontingent für nationale Listen, das aus einem Grundstock von 58 Mandaten besteht.

In den Einerwahlkreisen war die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen nötig; ansonsten gibt es eine Stichwahl, zu der sich alle Kandidaten mit mindestens 15 % der gültigen Stimmen, mindestens aber die 3 stärksten Kandidaten qualifizieren. Die Kandidaten konnten auf eine Teilnahme jedoch verzichten, um die Chancen eines anderen zu erhöhen.

Die Verteilung an die nationalen Listen erfolgte aufgrund von Reststimmen nach D’Hondt. Reststimmen sind zum einen die Stimmen, die in den Einerwahlkreisen im ersten Wahlgang an Kandidaten, die an eine nationale Liste angeschlossen sind und die kein Mandat erhalten haben, abgegeben worden sind, zum anderen die verbliebenen Reststimmen bei der Verteilung an die Regionallisten. Letztere waren negativ, wenn ein Restmandat für weniger als eine volle Quote vergeben wurde.

An der Sitzverteilung außerhalb der Einerwahlkreise nahmen nur Listen teil, die mehr als 5 % der gültigen landesweiten Regionallistenstimmen erzielt haben. Gemeinsame oder verbundene Listen von 2 Parteien mussten 10 % erreichen, Listen mehrerer Parteien 15 %. Bei der Berechnung der Quote in den Mehrmandatswahlkreisen werden diese Listen jedoch nicht ausgeklammert, so dass regelmäßig einige Restmandate anfallen.

Wenn die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang nicht größer als 50 % war, war bis einschließlich der Wahl 1998 das Ergebnis ungültig und es findet ein zweiter Wahlgang statt. In den Einerwahlkreisen entfiel dann die Stichwahl. Im zweiten Wahlgang ist eine Wahlbeteiligung von mehr als 25 % nötig. Ansonsten gab es in den Einerwahlkreisen eine Nachwahl und keine Reststimmen; die Mandate der Regionalwahlkreise wurden dann an das nationale Kontingent übertragen und die Stimmen aus dem ersten Wahlgang als Reststimmen gewertet.

Das Reststimmensystem führt zu einem beschränkten Verhältnisausgleich. Stimmen an einen erfolgreichen Direktkandidaten haben einen viel höheren Erfolgswert als Stimmen an unterlegene Kandidaten, die aber dennoch nicht völlig unberücksichtigt bleiben. Der Wert der Reststimmen aus den Regionalwahlkreisen hing in komplexer Weise vom Wahlergebnis ab, war aber tendenziell geringer als der der direkt verwerteten Stimmen. Insgesamt handelt es sich um ein Wahlsystem, das (lokal) größere Parteien stark bevorzugt; es war aber deutlich entfernt von einem reinen Mehrheitswahlrecht.

Wahlsystem ab 2011

Das Wahlsystem, an dem bis dahin seit 1990 wenig geändert wurde, wurde 2011 grundlegend reformiert. Die wichtigsten Änderungen waren:

- Die Parlamentsgröße wurde fast halbiert von 386 auf 199 Sitze.

- In den Wahlkreisen, deren Zahl von 176 auf 106 reduziert wurde, reicht schon im 1. Wahlgang die relative Mehrheit zum Sieg. Der Anteil der direkt gewählten Abgeordneten stieg von 45,6 % auf 53,3 %, womit das Mehrheitswahlelement verstärkt wurde.

- Auch die Stimmen im Wahlkreis siegreicher Bewerber werden teilweise bei der Verteilung der Sitze auf die nationalen Listen berücksichtigt, auch dadurch wurde das Mehrheitswahlelement verstärkt.

- Es gibt keine regionalen Parteilisten mehr.

- Auslandsungarn, die sich registrieren lassen, erhalten das Wahlrecht.

- Wähler können sich als Angehöriger einer Minderheit registrieren lassen und dann eine Minderheitenliste wählen, die bei der Zuteilung des ersten Sitzes begünstigt wird.

Die umstrittene Einführung einer Bestimmung, nach der nur Bürger wählen dürfen, die sich für die Wahl registrieren lassen, wurde vom Verfassungsgericht gestoppt.[1]

Die in Ungarn lebenden Wähler haben zwei Stimmen, eine Listenstimme und eine Stimme zur Wahl eines Direktkandidaten im Wahlkreis. Auslandsungarn haben nur eine Listenstimme. Wer als Minderheitenwähler registriert ist, kann seine Listenstimme nur einer Minderheitenliste geben. Die übrigen Wähler können mit ihrer Listenstimme nur eine Parteiliste wählen.

Sitzverteilung im Wahlkreis

In jedem der 106 Wahlkreise ist der Bewerber mit den meisten Stimmen gewählt. Im Gegensatz zum bisherigen Wahlrecht gibt es keine Stichwahlen mehr. Im Wahlkreis antreten dürfen Parteibewerber und Parteilose, die für eine Kandidatur jeweils 500 Unterstützungsunterschriften von Wahlberechtigten des Wahlkreises benötigen. Nach altem Wahlrecht waren 750 Unterschriften erforderlich. Mehrere Parteien können einen gemeinsamen Bewerber aufstellen.

Die Zahl der Wahlberechtigten im Wahlkreis darf um höchstens 20 % vom Durchschnitt abweichen. Bei früheren Wahlen gab es Wahlkreise mit deutlich größerer Abweichung. Dennoch wurde die neue Wahlkreiseinteilung teilweise als parteiisch kritisiert.[2]

Sitzverteilung nach Listen

93 Sitze werden über nationale Listen verteilt. Listen können eingereicht werden von Parteien und von nationalen Minderheiten. Eine Partei kann eine Liste nur einreichen, wenn sie in mindestens 71 Wahlkreisen (zwei Drittel aller Wahlkreise) einen Kandidaten aufgestellt hat und sich diese Wahlkreise auf mindestens 14 Komitate oder Budapest (das zu keinem Komitat gehört) verteilen. Diese Hürde wurde im Dezember 2020 erhöht. Zuvor genügten zur Aufstellung einer Liste 27 Wahlkreiskandidaten in neun Komitaten.[3] Mehrere Parteien können eine gemeinsame Liste einreichen.

Parteien müssen mindestens 5 % aller Listenstimmen erhalten, um an der Sitzverteilung teilzunehmen. Handelt es sich um eine gemeinsame Liste zweier Parteien, beträgt die Sperrklausel 10 %, bei einer gemeinsamen Liste von drei oder mehr Parteien 15 %. Minderheitenlisten erhalten vorab einen Sitz zugeteilt, wenn sie die sog. „Präferenzquote“ erreichen. Diese beträgt 1/93 der Zahl aller bei der Verteilung der Listensitze zu berücksichtigenden Stimmen geteilt durch vier (also 1/372 oder ca. 0,27 %). Minderheitenlisten nehmen an der weiteren Sitzverteilung nur teil, wenn sie mindestens 5 % aller Listenstimmen erreichen.

Die 93 Listensitze, abzüglich der eventuell bereits vorab an Minderheitenlisten vergebenen Sitze, werden aufgrund folgender Stimmenzahlen verteilt:

- Bei einer Partei oder einer Liste mehrerer Parteien werden alle Listenstimmen berücksichtigt, wozu die Stimmen der im Wahlkreis nicht gewählten Bewerber derselben Partei(en) addiert werden. Ist ein Bewerber der Partei(en) im Wahlkreis gewählt worden, wird sein Stimmenvorsprung vor dem Zweitplatzierten, vermindert um eins, zu den Listenstimmen addiert.

- Bei Minderheitenlisten werden alle Listenstimmen berücksichtigt, abzüglich der zur Erreichung der Präferenzquote erforderlichen Stimmenzahl.

Auf Grund dieser zu berücksichtigenden Stimmen werden die Sitze nach dem D’Hondt-Verfahren verteilt.[4]

Zusammensetzung seit 1990

| Wahl | Mandate | Fidesz | KDNP | MSZP | MDF | SZDSZ | FKgP | Jobbik | LMP | DK | Sonstige |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1990 | 386 | 22 | 21 | 33 | 165 | 94 | 44 | – | – | – | ASZ 1, Unabhängige 6 |

| 1994 | 386 | 20 | 22 | 209 | 38 | 69 | 26 | – | – | – | ASZ 1, VP 1 |

| 1998 | 386 | 148 | – | 134 | 17 | 24 | 48 | – | – | – | MIÉP 14, Unabhängige 1 |

| 2002 | 386 | 164 | – | 178 | 24 | 20 | – | – | – | – | |

| 2006 | 386 | 141 | 23 | 190 | 11 | 20 | – | – | – | – | Somogyért 1 |

| 2010 | 386 | 227 | 36 | 59 | – | – | – | 47 | 16 | – | Unabhängige 1 |

| 2014 | 199 | 117 | 16 | 29 | – | – | – | 23 | 5 | 4 | Együtt 3, MLP 1, PM 1 |

| 2018 | 199 | 117 | 16 | 15 | – | – | – | 26 | 9 | 9 | PM 5, Deutsche Minderheit 1, MLP 1 |

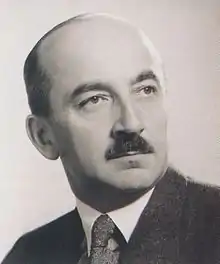

Liste der Parlamentspräsidenten seit 1920

| Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit | Bild | Name | Lebensdaten | Partei | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 18. Februar 1920 | 30. Juli 1921 |  |

István Rakovszky | 1858–1931 | KNEP | |

| 12. August 1921 | 16. August 1922 |  |

Gaszton Gaál | 1868–1932 | OKGFP | |

| EP | ||||||

| 18. August 1922 | 18. Oktober 1926 |  |

Béla Scitovszky | 1878–1959 | EP | |

| 19. Oktober 1926 | 28. Januar 1927 |  |

Tibor Zsitvay | 1884–1969 | EP | |

| 21. Dezember 1944 | 21. Dezember 1944 | István Vásáry (geschäftsführend) |

1887–1955 | FKGP | ||

| 21. Dezember 1944 | 29. November 1945 |  |

Béla Zsedényi | 1894–1955 | parteilos | |

| 29. November 1945 | 5. Februar 1945 |  |

Ferenc Nagy | 1903–1979 | FKGP | |

| 7. Februar 1946 | 3. Juli 1947 | Béla Varga | 1903–1995 | FKGP | ||

| 4. Juli 1947 | 31. Juli 1947 | Árpád Szargó | 1878–1948 | FKGP | ||

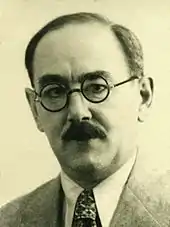

| 16. September 1947 | 8. Juni 1949 |  | Imre Nagy | 1896–1958 | MKP | |

| MDP | ||||||

| 8. Juni 1949 | 23. August 1949 | Károly Olt | 1904–1985 | MDP | ||

| 23. August 1949 | 18. Mai 1951 | Lajos Drahos | 1895–1983 | MDP | ||

| 18. Mai 1951 | 14. August 1952 | Imre Dögei | 1912–1964 | MDP | ||

| 14. August 1952 | 5. November 1962 | .jpg.webp) | Sándor Rónai | 1892–1965 | MDP | |

| MSZMP | ||||||

| 5. November 1962 | 14. April 1967 | Erzsébet Metzker | 1915–1980 | MSZMP | ||

| 14. April 1967 | 12. Mai 1971 |  | Gyula Kállai | 1910–1996 | MSZMP | |

| 12. Mai 1971 | 19. Dezember 1984 |  | Antal Apró | 1913–1994 | MSZMP | |

| 19. Dezember 1984 | 29. Juni 1988 | .jpg.webp) | István Sarlós | 1921–2006 | MSZMP | |

| 29. Juni 1988 | 8. März 1989 | István Stadinger | * 1927 | MSZMP | ||

| 8. März 1989 | 2. Mai 1990 | .jpg.webp) | Mátyás Szűrös | * 1933 | MSZMP | |

| MSZP | ||||||

| 23. Oktober 1989 | 2. Mai 1990 |  |

István Fodor (geschäftsführend) |

* 1945 | parteilos | |

| 2. Mai 1990 | 3. August 1990 |  | Árpád Göncz | 1922–2015 | SZDSZ | |

| 3. August 1990 | 28. Juni 1994 | György Szabad | * 1924 | MDF | ||

| 28. Juni 1994 | 18. Juni 1998 |  | Zoltán Gál | * 1940 | MSZP | |

| 18. Juni 1998 | 15. Mai 2002 |  | János Áder | * 1959 | Fidesz | |

| 15. Mai 2002 | 14. September 2009 |  | Katalin Szili | * 1956 | MSZP | |

| 14. September 2009 | 14. Mai 2010 |  | Béla Katona | * 1944 | MSZP | |

| 14. Mai 2010 | 6. August 2010 |  | Pál Schmitt | * 1942 | Fidesz | |

| 6. August 2010 | amtierend |  | László Kövér | * 1959 | Fidesz | |

Einzelnachweise

- Verfassungsgericht in Ungarn kippt umstrittene Wählerregistrierung. In: derStandard.at. 4. Januar 2013, abgerufen am 8. Dezember 2017.

- http://lapa.princeton.edu/hosteddocs/hungary/Beyond%20democracy%20-%2027%20Nov%202011.pdf

- Venedig-Kommission, OSZE: Hungary: Joint Opinion on the 2020 Amendments to Electoral Legislation

- Wahlgesetz (engl. Übersetzung)

Weblinks

- offizielle Seiten (ungarisch)

- offizielle Seiten (englisch)

- Landeswahlbüro (englisch)

- Presidents of the Országgyülés (rulers.org)

.svg.png.webp)