Pickelhaube

Die sogenannte Pickelhaube (amtlich: „Helm mit Spitze“) war eine zunächst rein militärische, dann auch polizeiliche Kopfbedeckung, die, mit markanter „Spitze“, erstmals in Deutschland ab 1843 in der preußischen Armee eingesetzt und später auch von anderen Staaten übernommen wurde. Für repräsentative Zwecke wird sie noch heute, z. B. in Schweden, Chile oder Kolumbien, genutzt.

Etymologie

„Haube“ war schon im Mittelalter ein anderes Wort für eine umschließende Kopfbedeckung, auch für militärische Helme, wie etwa bei der Sturmhaube und der Beckenhaube aus Blech. Letztere war – nach einigen Lautverschiebungen in manchen Teilen des deutschen Sprachraums – schon „Beckelhube“, „Bickelhaube“ bzw. „Pickelhaube“ genannt worden.[1] Helmtyp und Name dieser mittelalterlichen Beckenhaube verschwanden aber nach 1450 ganz.[2] Das Wort Pickelhaube wird auch im Deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm in Bezug auf einen beckenförmigen Helm (ohne „Spitze“), der schon im Mittelalter bekannt war, erklärt.[3] Der von den Preußen 1843 neu eingeführte Helm wurde von Journalisten bereits 1841, nachdem sie einige Versuchs-Helme begutachten konnten, mit diesen beckenförmigen Helmen verglichen und damit der volkstümliche Name „Pickelhaube“ geprägt. In einem Artikel der Allgemeinen Militär-Zeitung vom 22. Juli 1841 heißt es z. B. : „Sie sind den Pickelhauben aus den Ritterzeiten ähnlich.“; und weiter: „Eigenthümlich ist diesen neuen Helmen bei der Form derer des Mittelalters, daß sie oben auf der Mitte eine kegelförmige Spitze haben…“[4]

Im amtlichen Sprachgebrauch kam der Begriff „Pickelhaube“ jedoch niemals vor, und auch in seriösen Publikationen (z. B. in Herstellerkatalogen etc.) wurde meist nur vom „Helm“ bzw. vom „Helm mit Spitze“ oder „Lederhelm“ gesprochen. Der preußische Helm mit Spitze erlangte in den Staaten im deutschen Sprachraum jedoch gerade unter seiner volkstümlichen Bezeichnung „Pickelhaube“ rasch größere Bekanntheit, insbesondere nach der Reichsgründung 1871. Dort wurde die Pickelhaube bald als typisch preußisch-deutsche Kopfbedeckung bzw. oft spöttisch als Sinnbild des preußischen bzw. deutschen Militarismus betrachtet.[5]

Der preußische „Helm mit Spitze“

1842 wurde unter König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen für die preußische Armee (mit Ausnahme der Jäger, Schützen, Husaren und Ulanen) ein neuer Helm verordnet, der dann 1843 eingeführt wurde. Der von der Metallwarenfabrik Wilhelm Jaeger in Elberfeld (heute Wuppertal) 1841 entwickelte Prototyp[6][7] für Kürassiere war aus Stahl gefertigt und hatte einen Augen- und Nackenschirm. Da dieser Helm für Fußtruppen zu schwer war, entwickelte der Unternehmer Christian Harkort, ein jüngerer Bruder von Friedrich Harkort, in seiner Lederwarenfabrik in Haspe einen Helm aus gepresstem Büffelleder mit Metallbeschlägen. Harkort erhielt im November 1842 den ersten Auftrag zur Ausrüstung von preußischen Truppenteilen mit diesem Lederhelm. Charakteristisch war die Metallspitze; sie sollte Hiebe mit Säbeln oder ähnlichen Blankwaffen seitlich ablenken. Bei einigen Regimentern, insbesondere bei der Garde, wurde zur Paradeuniform die Spitze durch einen Haarbusch ersetzt. Bei der Artillerie wurde anstelle der Spitze eine Kugel getragen. Zum einen gilt die Kugel als Kennzeichen der Artillerietruppen und bis in die Neuzeit bei der modernen Artillerie, zum anderen hätte mit der normalen Helmspitze bei Bedienung der Geschütze ein höheres Risiko von Verletzungen bestanden als mit der Kugel auf dem Helm. Die Kürassiere trugen eine Ausführung mit stählerner Helmglocke und tief nach unten gezogenem Nackenschirm.

Bei der Garde du Corps, der Leibgendarmerie und den Gardekürassieren wurde zur großen Uniform statt der Spitze eine metallene Adlerskulptur getragen. Der metallene Helmtyp wurde später auch von den Teilen der Jäger zu Pferde (Regimenter Nr. 1 bis 7, 8 bis 13 trugen Lederhelme) übernommen, bestand jedoch aus Tombak. Die beiden sächsischen schweren Kavallerie-Regimenter[8] trugen ab 1875 den Kürassierhelm in Gelbmetall mit weißem Haarbusch zur großen Uniform, ab 1910 beim 1. Regiment zur großen Uniform mit einer Löwenskulptur anstelle der Spitze.

Ob die moderne Pickelhaube wirklich in Preußen erfunden wurde, ist nicht sicher. Der Legende nach sah Friedrich Wilhelm IV. 1842 bei einem Besuch in Russland auf dem Schreibtisch des Zaren das Vorserienmodell einer russischen Pickelhaube und war davon so begeistert, dass er diese Helmform sofort in Preußen einführte, während Russland erst 1846 folgte. Angeblich wurden aber auch schon vor 1842 bei einer bayerischen Feuerwehr Helme dieses Typs getragen. Hier hat der längs über den Helm befestigte, nach oben stehende, keilförmige Aufsatz (heute: Kamm[9]) die Funktion des Prallschutzes gegen herabfallende Trümmer.

Von Preußen ausgehend verdrängte diese Helmform nach und nach bei allen deutschen Staaten andere Helmtypen und den bis dahin üblichen Tschako. 1857 wurde die Helmglocke flacher und bekam ihre heute bekannte, charakteristische Form. Dieses Modell wurde in der Kaiserzeit (ab 1871) von allen deutschen Ländern verwendet und mit einem Messingemblem in Form von Landestier oder Landeswappen getragen. 1897 bekam sie eine Kokarde zusätzlich in den Reichsfarben (für rechts) zur bestehenden in den Landesfarben (nunmehr links), die seitlich unter den Ansatzrosetten des Kinnriemens bzw. der Schuppenkette, bei den Mannschaften an Knopf 91, angebracht waren. Mit Verordnung vom 11. September 1886 befahl Bayerns Prinzregent Luitpold dem Heer die Pickelhaube. Der bis dahin typische Raupenhelm wurde aufgegeben. Anders als in den übrigen Bundesstaaten üblich, trug die bayerische Artillerie eine Helmspitze ohne Kugelaufsatz. Für die bayerischen Generäle blieb allerdings der traditionelle Generalshut Vorschrift: eine Rücksichtnahme auf die Vorbehalte des Prinzregegenten gegenüber der von ihm beargwöhnten Preußifizierung des bayerischen Militärs.

Den Einsatzbedingungen eines modernen Krieges war das 1895 eingeführte, vorletzte Pickelhaubenmodell zu Beginn des Ersten Weltkriegs nicht mehr gewachsen. Die Messingbeschläge reflektierten das Licht und erschwerten die Tarnung des Soldaten im Feld. Als Konzession an die moderne Kriegführung trug man deshalb schon seit 1892 im Kampf- und Manövereinsatz einen beigefarbenen Helmüberzug mit roter, aufgenähter oder aufgemalter Regimentsnummer. Die meisten Kopfverletzungen im Krieg infolge des gewaltig gesteigerten Artillerieeinsatzes wurden durch Granatsplitter verursacht, gegen die der alte Helm unzureichenden Schutz bot. Weiter ragte die Helmspitze oft verräterisch aus dem Schützengraben heraus. Als Übergangslösung ordnete die Oberste Heeresleitung daher 1915 an, die Spitze im Fronteinsatz nicht mehr zu tragen. Beim letzten, noch während des Krieges hergestellten Pickelhaubenmodell ließ sich die Spitze auf sehr einfache Weise abschrauben; auch der Helmüberzug wurde entsprechend abgeändert. Die Farbe wurde generell feldgrau, die auffällige rote Regimentsnummer entfiel. Um Leder einzusparen, wurde die letzte Generation der Pickelhaube zum Teil auch aus Ersatzmaterialien wie Filz oder Pappe hergestellt. Als verbesserter Kopfschutz wurde dann im Laufe des Jahres 1916 im deutschen Heer der Stahlhelm aus heißgepresstem Chromnickelstahl eingeführt.

Spätere Verwendung

Die Pickelhaube blieb nach dem Weltkrieg teilweise noch bei Polizei und Feuerwehr in Gebrauch. In den 1920er Jahren wurde sie häufig von Weltkriegsoffizieren und Mitgliedern von Kriegervereinen bei Veteranentreffen, Beerdigungen und ähnlichen Gelegenheiten getragen. Auch Reichspräsident Hindenburg trug diese Kopfbedeckung bei manchen offiziellen Anlässen noch, z. B. am „Tag von Potsdam“.

Internationale Verbreitung

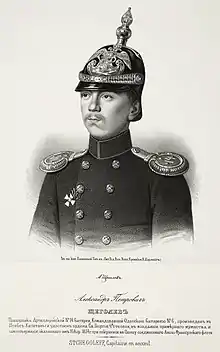

In Russland wurde der Helm mit Spitze seit 1846 in zahlreichen Truppenteilen eingeführt; die Spitze bestand aus einer stilisierten, auf einem Sockel ruhenden Granate, mit nach oben entweichender Flamme. Der Überlieferung nach ging er auf eine Idee Zar Alexanders II. zurück, der sich von alt-slawischen Helmen oder vom persischen Kulah Khud habe inspirieren lassen. 1855 ersetzte den Helm bei den Fußtruppen zunächst ein niedriger Tschako und ab 1862 ein Képi französischer Art (das 1882 zur Parade einer niedrigen Lammfellmütze wich und ansonsten einer Tellermütze). In der Garde-Infanterie hielt sich der Helm bis zur Einführung des Képis. Die russischen Garde-Kürassiere führten den Helm mit Spitze durchgehend ab 1846 bis 1914/18 (ab 1910 zur Parade den Doppeladler als Helmaufsatz).

Auch in anderen Ländern Europas und Amerikas fand die Pickelhaube ab Mitte des 19. Jahrhunderts Verbreitung, teils aber in sehr unterschiedlichen Variationen. In den USA war der sog. Parade- bzw. Galahelm (Dress Helmet) von 1872 bis 1904 Teil der Paradeuniform bei Armee und Marineinfanterie.

Außerhalb Deutschlands hat sich der Helm mit Spitze mitunter bis heute als Teil der Paradeuniform gehalten. Exemplarisch steht dafür die Entwicklung im Vereinigten Königreich: Dort führten ihn 1842 als erste die Life Guards in der Household Cavalry ein; der sog. Albert-Helm (Albert Helmet) aus Weißmetall wurde und wird bis heute stets mit Rosshaarbusch geführt. Mit Ausnahme der Rifles (die beim Busby, einer Art Kolpak, blieben), übernahm 1878 die Infanterie den Universalhelm (Universal pattern) als sog. Heimatdienst-Helm (Home Service Helmet), einen mit schwarzem Filz überzogenen Korkhelm. Dieser war aus dem weißen sog. Auslandsdienst-Helm (Foreign Service Helmet, einem Tropenhelm) hervorgegangen. Beide Helmversionen ersetzten den Tschako und gehören noch heute zur Padeuniform einiger Regimenter (bspw. des Duke of Wellington’s Regiments oder des Royal Gibraltar Regiments). Die Royal Artillery führte den Helm mit Kugelspitze (Ball-Topped Helmet). Der Helm der britischen Bobbys ist eine Abwandlung der ursprünglichen, höheren Version der Pickelhaube. Ein englisches Polizeimodell hat auch eine Spitze mit einer Kugel. Bei der Paradeuniform der britischen Gardekavallerie ist die Spitze durch den Rosshaarbusch ersetzt.

Ebenso werden aktuell (2021) Helme mit Spitze noch in diversen Streitkräften von Paradeeinheiten zu besonderen Anlässen getragen, wie etwa in Botswana[10], Chile, den Niederlanden (Garderegiment Fuseliers Prinses Irene), Portugal (Guarda Nacional Republicana) und Schweden (Svea Livgarde).

Russische „Ur-Version“ mit Spitze aus einer, auf einem Sockel ruhenden, stilisierten flammenden Granate, 1844

Russische „Ur-Version“ mit Spitze aus einer, auf einem Sockel ruhenden, stilisierten flammenden Granate, 1844 Dress Helmet des United States Marine Corps, Ausführung M1992, der bis 1904 in Tragung war

Dress Helmet des United States Marine Corps, Ausführung M1992, der bis 1904 in Tragung war Im Zuge der Prussifizierung gelangte die Pickelhaube in die Streitkräfte Chiles (Foto 1879), wo sie zu Paraden noch heute getragen wird.

Im Zuge der Prussifizierung gelangte die Pickelhaube in die Streitkräfte Chiles (Foto 1879), wo sie zu Paraden noch heute getragen wird. Die Svea Livgarde trägt einen Kürassierhelm in der klassisch-preußischen Form.

Die Svea Livgarde trägt einen Kürassierhelm in der klassisch-preußischen Form. Kolumbianische Militärkapelle, 2009

Kolumbianische Militärkapelle, 2009 Musiker des Gibraltar-Regiments, mit Foreign Service Helmet

Musiker des Gibraltar-Regiments, mit Foreign Service Helmet

Symbol für Militarismus und Deutschland

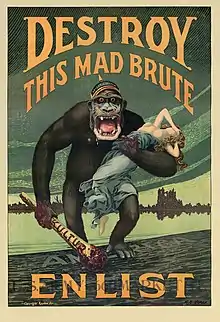

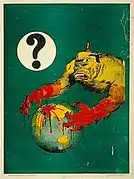

Zwischen 1842 und 1871 wurde die Pickelhaube im deutschsprachigen Raum bald als charakteristisches Symbol des preußischen Militarismus, der im Innern an der Zerschlagung der Demokratiebewegungen beteiligt war, betrachtet. Nach der Gründung des Deutschen Reichs durch Preußen 1871 wurde dieser preußische Militarismus auch im Ausland zu einem feindlichen deutschen Militarismus umgedeutet, als dessen charakteristischer Ausdruck die Pickelhaube wahrgenommen wurde. In zahlreichen Karikaturen wurde die Pickelhaube zu einem Symbol für das Deutsche Reich und die Deutschen. In der Darstellung aggressiver pickelhaubentragender Affen oder Männer wurde sie im Ausland für antideutsche Agitation verwendet. Dies war insbesondere bis zum Ende des Ersten Weltkriegs bzw. bis zum Ende des Deutschen Kaiserreiches der Fall. Aber auch heute noch steht mitunter die Pickelhaube im Ausland für das Deutsche als solches. So wird sie zum Beispiel bei sportlichen Wettkämpfen von manchen deutschen Fans getragen, oder gegnerische Fans karikieren „die Deutschen“ mit Pickelhauben.

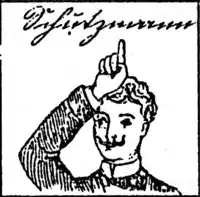

In der Gebärdensprache der Gehörlosen symbolisiert der ausgestreckte, nach oben zeigende und über die Stirn gehaltene Zeigefinger die Pickelhaube und bedeutet deutsch und Deutschland.[11]

Der Dichter Heinrich Heine erwähnt die Pickelhaube ironisch in seinem Epos Deutschland. Ein Wintermärchen:

|

Französische Karikatur von 1914 zeigt Kaiser Wilhelm II. und General Falkenhayn mit Pickelhaube.

Französische Karikatur von 1914 zeigt Kaiser Wilhelm II. und General Falkenhayn mit Pickelhaube. Amerikanische Arbeiter in Hoboken (New Jersey) posieren mit erbeuteten deutschen Pickelhauben.

Amerikanische Arbeiter in Hoboken (New Jersey) posieren mit erbeuteten deutschen Pickelhauben. Australisches Propagandaplakat aus dem Ersten Weltkrieg

Australisches Propagandaplakat aus dem Ersten Weltkrieg Pickelhaube von Paul von Hindenburg im Museum in Schloss Neudeck in den 1920er Jahren (getragen und beschädigt in der Schlacht von Königgrätz)

Pickelhaube von Paul von Hindenburg im Museum in Schloss Neudeck in den 1920er Jahren (getragen und beschädigt in der Schlacht von Königgrätz)

Literatur

- Ulrich Schiers: Die Verbreitung der Pickelhaube in den deutschen Staaten (= Die Sammlungen des Wehrgeschichtlichen Museums im Schloss Rastatt. Reihe 5: Kopfbedeckungen. Band 1, ZDB-ID 1190719-8). Militärgeschichtliches Forschungsamt, Freiburg (Breisgau) 1988.

- Laurent Mirouze: Infanteristen des Ersten Weltkriegs (= Europa-Militaria. Nr. 3). Karl-Heinz Dissberger, Düsseldorf 1990, ISBN 3-924753-28-8.

- Hein: Das kleine Buch vom Deutschen Heere. Ein Hand- u. Nachschlagebuch zur Belehrung über die deutsche Kriegsmacht. Nach den neuesten Bestimmungen bearbeitet. Lipsius & Tischer, Kiel / Leipzig 1901 (Reprint. Weltbild, Augsburg 1998).

- Volker Löbner, Tilman Lombard: Frankfurter Uniformen. 1806–1866. Aus dem Bestand des Historischen Museums Frankfurt am Main und Privatsammlungen. Band III: Frankfurter Militär. Löbner Selbstverlag, Frankfurt am Main 2017, ISBN 978-3-87390-346-3. S. 312–357.

Galerie

Paradehelm Johann Albrechts von Mecklenburg, um 1910

Paradehelm Johann Albrechts von Mecklenburg, um 1910 Pickelhaube für einen Zollbeamten im Offiziersrang, mit silberner Herrscherauflage

Pickelhaube für einen Zollbeamten im Offiziersrang, mit silberner Herrscherauflage „Pickelhaube“ (Helm mit Spitze) eines preußischen Offiziers mit der Bandeau-Devise

„Pickelhaube“ (Helm mit Spitze) eines preußischen Offiziers mit der Bandeau-Devise Pickelhaube der preußischen Polizei

Pickelhaube der preußischen Polizei Badische Pickelhaube mit dem landesspezifischen Beschlag (Badischer Greif mit Schwert und Wappenschild in den Vordertatzen)

Badische Pickelhaube mit dem landesspezifischen Beschlag (Badischer Greif mit Schwert und Wappenschild in den Vordertatzen) Bayerische Pickelhaube

Bayerische Pickelhaube Preußischer Generalshelm im Museum des Fort de la Pompelle

Preußischer Generalshelm im Museum des Fort de la Pompelle Preußischer Artilleriehelm mit Kugel statt Spitze

Preußischer Artilleriehelm mit Kugel statt Spitze Ersatzpickelhaube aus Filz von vor 1916 - Braunschweigisches Landesmuseum

Ersatzpickelhaube aus Filz von vor 1916 - Braunschweigisches Landesmuseum Pickelhaube für Offiziere des Oldenburgischen Infanterie-Regiments Nr. 91

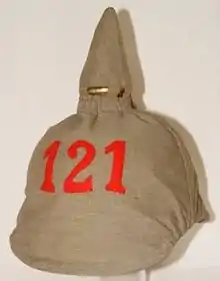

Pickelhaube für Offiziere des Oldenburgischen Infanterie-Regiments Nr. 91 Pickelhaube M1895 mit Überzug M1892

Pickelhaube M1895 mit Überzug M1892 Pickelhaube aus Kunststoff als Fanartikel zur Fußball-Europameisterschaft 2016

Pickelhaube aus Kunststoff als Fanartikel zur Fußball-Europameisterschaft 2016 Gefechtshelm der Schuberth GmbH auf der IWA OutdoorClassics 2019

Gefechtshelm der Schuberth GmbH auf der IWA OutdoorClassics 2019

Siehe auch

Weblinks

- www.pickelhauben.net – Sammlerseite mit zahlreichen Farbfotos (engl.)

- www.kaisersbunker.com schöne Sammlerseite mit zahlreichen Farbfotos (engl.)

- www.pickelhaubes.com – engl. Seite mit Forum

- www.seitengewehr.de – Bilder und Quellen zur deutschen Polizeigeschichte bis 1945. Dabei auch diverse Abbildungen zu den verwendeten Polizei- und Zoll-Helmen.

- Berthold Seewald: Die Pickelhaube war ein Hightech-Kopfschutz. Kulturgeschichtlicher Artikel in Die Welt vom 19. Januar 2016 (abgerufen am 3. Juli 2016)

- Die Geschichte der Pickelhaube (abgerufen am 13. Oktober 2017)

Einzelnachweise

- Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 23. erweiterte Auflage, bearbeitet von Elmar Seebold. de Gruyter, Berlin u. a. 1995, ISBN 3-11-012922-1.

- Liliane Funcken, Fred Funcken: Historische Waffen und Rüstungen vom 8. bis 16. Jahrhundert. Sonderausgabe. Orbis-Verlag, München 1990, ISBN 3-572-07893-8, S. 26–44, 241–257.

- Grimm: Deutsches Wörterbuch, von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Bd. 13, 1839, , abgerufen am 3. Januar 2021.

- Allgemeine Militär-Zeitung für das Jahr 1841 (16. Jahrgang) - Ausgabe Nr. 63, Seite 503, Artikel: Preussen, vom 22.07.1841. In: Google-Books. Abgerufen am 9. Januar 2022 (deutsch).

- http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/print_document.cfm?document_id=1405

- Wir sind Preußen, Artikel aus dem Magazin der NRW-Stiftung 2/2009, abgerufen im Portal nrw-stiftung.de am 8. Februar 2013

- Burkhard Beyer: Ein staatstragender Unternehmer des 19. Jahrhunderts: Der Elberfelder Metallwarenfabrikant Wilhelm Jaeger und seine Beziehungen zu Krupp in Essen (Memento vom 19. Januar 2015 im Internet Archive) (PDF; 123 kB). Artikel im Portal bgv-wuppertal.de des Bergischen Geschichtsvereins Wuppertal, ohne Datum, abgerufen am 8. Februar 2013.

- siehe Garde-Reiter-Regiment (1. Schweres Regiment) und Königlich Sächsisches Karabiner-Regiment (2. Schweres Regiment)

- feuerwehr-historie.de > Helme Sascha Guzy, Berlin, 6. Januar 2014, abgerufen am 5. Dezember 2016.

- https://www.gettyimages.it/detail/fotografie-di-cronaca/botswanas-president-ian-khama-inspects-the-guard-fotografie-di-cronaca/457981708 Präsident Serêtsê Khama Ian Khama inspiziert die Garde.

- Deutschland, Webseite im Portal sign-lang.uni-hamburg.de, abgerufen am 7. Februar 2016.