Pfeifen

Pfeifen ist das Erzeugen von Tönen mithilfe von Luft, die schnell durch einen Hohlraum mit kleiner Öffnung strömt und dort Wirbel erzeugt. Der Mensch kann mit verschiedenen Methoden aus seinem Mund Pfeiftöne hervorbringen, die er zur musikalischen Betätigung und in einigen Fällen auch zur Kommunikation nutzt. Auch andere Lebewesen außer dem Menschen setzen das Pfeifen zur Kommunikation ein.

Die kurze Lautäußerung mittels Pfeifen wird Pfiff genannt.[1] Ein Pfiff kann auch aus einer künstlichen Pfeife gegeben werden. Als Beispiel diene die Trillerpfeife des Schiedsrichters beim Sport. Andere Beispiele sind Pfiffe aus den Pfeifen von Lokomotiven und Schiffen oder durch Druckluft erzeugte Töne in Maschinen.

Menschliche Pfeifmethoden

Labiales Pfeifen (Lippenpfeifen)

Bei dieser wohl bekanntesten und gebräuchlichsten Pfeifmethode werden die Lippen zu einem kleinen O geformt. Die Zungenspitze wird leicht gerollt und für höhere Töne von hinten gegen die Unterlippe geschoben, für tiefere Töne weiter nach hinten und unten bewegt. Beim Ausstoßen oder Ansaugen von Luft bilden sich in diesem Bereich Luftwirbel. Die Mundhöhle wirkt hierbei als Helmholtz-Resonator. Durch leichte Veränderungen der Positionen der Zunge und des Unterkiefers kann die Frequenz und damit die Höhe des entstehenden Tons reguliert werden, die Lautstärke (Intensität) wird über die Stärke des Saugens bzw. Blasens gesteuert. Die Stimmlippen im Kehlkopf sind an der Schallerzeugung nicht beteiligt.

Labiales Pfeifen ist die physikalisch am besten verstandene Methode. Schon John William Strutt, 3. Baron Rayleigh (1842–1919) erkannte in seinem Werk Theory of Sound (1894–1896), dass der Ton nicht durch Vibration der Lippen entstehen kann, indem er sich im Selbstversuch eine nicht zu Vibrationen fähige Holzröhre zwischen die Lippen presste und auch hierdurch zu pfeifen imstande war.

Beim Lippenpfeifen lassen sich nur vergleichsweise niedrige Lautstärken erzeugen. Das erreichbare Frequenzspektrum erstreckt sich normalerweise über etwa zwei Oktaven. Labiales Pfeifen unterscheidet sich grundlegend von anderen Pfeifmethoden, da es die einzige Methode ist, die auch mit Ansaugen von Luft funktioniert.

Fingerloses, nichtlabiales Pfeifen

Beim nichtlabialen Pfeifen entsteht der Pfeifton nicht bei den Lippen, sondern weiter innen im Bereich von Zunge, Zähnen und hartem Gaumen. Die Lippen sind nicht primär beteiligt und müssen deshalb auch nicht zu einem engen O geformt werden. Sie sind verhältnismäßig entspannt geöffnet, so dass das Pfeifen fast „unsichtbar“ ist.

Bei einer von mehreren Methoden wird die Zungenspitze gegen die Kante der oberen Schneidezähne gepresst, während die recht weit ausgebreiteten, eng an den Schneidezähnen anliegenden Lippen eine schmale Öffnung freilassen, durch die die Luft ausströmen kann. Man kann auch alternativ die Zunge an den harten Gaumen anlegen und nur eine enge Öffnung (einen Luftkanal) freigeben, durch den der Pfeifton erzeugt wird. Auf diese Art und Weise kann ein sehr lautes Pfeifen erzeugt werden, der Weltrekordhalter mit 117,4 Decibel laut Guinness World Records ist derzeit der Italiener Calogero Gambino.[2]

Eine andere – schwieriger zu erlernende Methode – besteht darin, die Zunge in eine stabile Position zu bringen (ähnlich wie beim Fingerpfeifen) und die Luft stark gepresst auszustoßen. Man erreicht ähnliche Lautstärken wie beim Fingerpfeifen. Ein Vorteil dieser Methoden ist, dass man keine Finger in den Mund stecken muss und die Hände frei behält.

Eine hohe Kunstfertigkeit und gutes Training erfordert das zweistimmige Pfeifen (zum Beispiel im Terz-Intervall) nur eines Pfeifers. Die Zunge wird zum Mund herausgestreckt, so dass auf beiden Seiten ein Zwischenraum zwischen Zunge und Mundwinkel bleibt. Der Luftstrom geht durch die Zähne und die Töne werden durch Spannung von Wange und Zunge variiert.

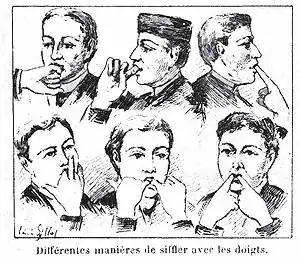

Pfeifen auf Fingern

Pfiffe lassen sich mit Hilfe von zwei Fingern (Zeige- und Mittelfinger, Zeigefinger und Daumen) oder durch das paarige Nutzen von je zwei und zwei Fingern (Zeige- und Mittelfinger zusammen, Ring- und kleiner Finger zusammen) nach viel Training erzeugen, indem zusammen mit passender Zungenstellung zwei enge Spalten für die scharf ausgestoßene Atemluft entstehen.

Eine Möglichkeit ist es, Daumen und Zeigefinger einer Hand zu einem Ring zu formen, die Zunge bei halbgeöffneten Lippen von unten, nach hinten, oben zu schieben und schließlich kräftig durch die entstandene Öffnung auszuatmen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass keine Luft zwischen den Fingern und den Mundwinkeln entweicht.

Das Pfeifen mit vier Fingern erfolgt nach dem gleichen Prinzip, wobei die Zunge auf ähnliche Weise mit beiden Zeige- und Mittelfingern verschoben wird. Diese Finger erfüllen damit die gleiche Funktion wie zwei zu einem Ring geformte Finger. Die Methode mit vier Fingern ist jedoch etwas einfacher.

Auch mit nur einem Finger lassen sich Pfiffe erzeugen. Hierdurch wird extrem lautes Pfeifen ermöglicht, Töne mit einer Lautstärke von über 100 dB(A) sind problemlos möglich.

Physik des Pfeifens

Zwei physikalische Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Pfeifton zustande kommen kann: Man benötigt einen schnell strömenden, Wirbel bildenden Luftstrom. Dieser wechselwirkt mit einem Resonatorraum, und es entsteht eine akustische Schwingung, der Pfeifton. Hierbei handelt es sich um eine praktisch reine Sinuswelle. Aus diesem Grund sind Frequenz (Tonhöhe) und Intensität (Lautstärke) die einzigen Parameter, die der Pfeifende beeinflussen kann. Im Gegensatz zum Gebrauch der menschlichen Stimme lässt sich die Klangfarbe beim Pfeifen also nicht variieren, was die Möglichkeit der Informationsübertragung stark einschränkt.

Von den menschlichen Pfeifmethoden erforschten Physiker allein das labiale Pfeifen genauer. Gierke verglich 1947 menschliche Pfeiftöne mit denen einer Lochtonanordnung und kam zu dem Ergebnis, dass für beide Phänomene der gleiche Mechanismus verantwortlich ist. An den Lippen bilden sich demnach periodische Wirbel, die den Rachenraum zu Eigenschwingungen anregen. Insbesondere konnte Gierke erklären, dass der Pfeifton höher wird, wenn man durch stärkeres Blasen die Geschwindigkeit des Luftstroms erhöht, während Unterkiefer und Zunge in fester Position verharren.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen offenbar unabhängig hiervon Wilson et al. (1970), die ebenfalls feststellten, dass menschliches Pfeifen – abgesehen von Details – analog ist zu den Tönen von Lockgeräten wie dem Rayleighschen Vogelruf bzw. dem Jägerruf, die unter die erwähnten Lochtonanordnungen fallen. Sie betonten die Existenz zweier wirbelbildender Engstellen, deren eine die Lippen und deren andere die an den Gaumen gelegte Zunge bilden.

Die übrigen vorgestellten Pfeifmethoden haben bislang nicht das Interesse der Physiker erwecken können. Busnel und Classe stellen in ihrem Werk über gepfiffene Sprachen die Hypothese auf, dass die gemeinsame Erklärung der zahlreichen Pfeifmethoden mit und ohne Finger ist, dass mit Hilfe von Zunge bzw. Fingern ein möglichst komplizierter Kanal gebildet wird, in dem der schnelle Luftstrom Turbulenzen erzeugt. Die Verwirbelungen wechselwirken wie beim Lippenpfeifen mit der als Resonator wirkenden Mundhöhle, um den Pfeifton zu erzeugen.

Menschliche Pfeiftöne liegen ungefähr im Bereich von 1300 bis 4000 Hz. Weil die Sensitivität des menschlichen Ohrs in dieser Frequenzspanne am größten ist und die Schallwelle sinusförmig und damit so einfach wie möglich ist, werden Pfeiftöne besser wahrgenommen als andere, zum Beispiel von der Stimme erzeugte Töne. Dies ist der Grund, weshalb Pfeifen dazu verwendet wird, andere zu kommandieren oder ihnen Signale zu geben.

Geschichte menschlichen Pfeifens

Es ist anzunehmen, dass Pfeifen als Mittel nonverbaler Kommunikation so alt ist wie die Menschheit. So werden sich Menschen schon früh mittels Pfeiflauten über längere Strecken verständigt und vor Gefahren gewarnt haben. Eine erste schriftliche Erwähnung findet sich in der Bibel in Jes 5,26 , wo es heißt: Er wird ein Feldzeichen aufrichten für das Volk in der Ferne und pfeift es herbei vom Ende der Erde. Auch wenn es bei vielen Quellen schwer ist zwischen Zischen und Pfeifen zu unterscheiden (beide Laute wurden in den Sprachen der Antike mit dem gleichen Wort bezeichnet), wird doch oft aus dem Zusammenhang klar, was gemeint ist. So war es schon in der Antike üblich, andere auszupfeifen: Cicero brüstet sich im Jahr 61 v. Chr. in einem Brief an Atticus damit, bei Spielen Ovationen erhalten zu haben, ohne einen Pfiff eingesteckt zu haben (sine ulla pastoricia fistula). Auch wenn in einigen Quellen Hinweise darauf existieren, lässt es sich nicht endgültig sagen, ob es in der Antike gebräuchlich war, Melodien zu pfeifen.

Pfeifen hatte immer säkularen Charakter, und so entstand erst in der Renaissance die Tradition des Kunstpfeifens. In einer Zeit, in der sich die meisten Musikinstrumente noch im Entwicklungsstadium befanden, stellte das Pfeifen eine ernsthafte Alternative zum Singen dar. Dies änderte sich jedoch mit der Zeit, und im Hochbarock hatte die Pfeifkunst so viel Bedeutung ans Kammerorchester verloren, dass sie in gesellschaftlichen Veranstaltungen nicht mehr vorkam und bald die Rolle annahm, die sie bis heute ausfüllt. Es ist die Rolle einer Randerscheinung, einer Kuriosität mit leicht exotischem Charakter und nicht die einer Kunst.

In vielen Kulturen wurde und wird Pfeifen mit Magie und Aberglauben verbunden. Hierbei sollten Pfeiftöne je nach Situation Dämonen anlocken oder austreiben können. Auch mit dem Teufel wurde Pfeifen in Verbindung gebracht, weshalb es in manchen christlichen und islamischen Gegenden als unrein bezeichnet und untersagt wurde. Der italienische Komponist Arrigo Boito lässt in seiner Oper Mefistofele den Teufel pfeifen statt singen. Besonders für Frauen war es oft ein Tabu, öffentlich zu pfeifen. Noch heute ist das Sprichwort "Mädchen, die pfeifen, und Hühnern, die krähen, soll man beizeiten die Hälse umdrehen" bekannt.

Der Glaube in vielen Minen, dass das Pfeifen unter Tage Unglück bringe, hat in seinem Ursprung einen triftigen Grund: Bis zur Erfindung der Sicherheitsgrubenlampe setzte man zum Messen der Atemluftqualität in den Bergwerken über Jahrhunderte Kanarienvögel ein. Einerseits sind sie von ihrer Art her besonders dazu geeignet, ständig Melodien zu pfeifen („singen“), was man ihnen für ihre Aufgabe auch noch zusätzlich antrainierte, andererseits reagieren Vögel grundsätzlich viel empfindlicher auf Sauerstoffmangel als der Mensch. Solange also der Vogel unter Tage pfiff und trällerte, war auch die Luft in Ordnung, wenn er länger damit aufhörte, wurden schon alle aufmerksam, fiel der kleine Kerl flatternd von der Stange, machten sich die Bergleute (mit ihm als Indikator, ab wo die Luft wieder besser wurde) auf den Weg nach Oben, lag der Vogel gar tot im Käfig, war es allerhöchste Zeit, den Schacht schnellstens zu verlassen. So hätte das unüberlegte Liedchen-Pfeifen eines Mannes Allen den Tod bringen können, denn es hätte, zumal beim ständigen Lärm der Hämmer vor Ort, leicht mit dem „Singen“ des Kanarienvogels verwechselt werden können und in der herannahenden Not die Kumpels in der trügerischen Sicherheit gewogen, es sei noch genügend Sauerstoff vorhanden. Es war also zwangsläufig allein dem Vögelchen vorbehalten, pfeifen zu sollen.

Auch auf Schiffen, insbesondere den Segelschiffen war – und ist es zum Teil heute noch – grundsätzlich verboten zu pfeifen, denn die Bootsmänner vermitteln gewisse Kommandos nur über das Pfeifen – heimlich versprach man sich wiederum vom Pfeifen in den Wind eine steife Brise.

Ein heute noch sehr verbreiteter Aberglaube ist, dass Pfeifen, von wem auch immer, auf Theater-, Opern- oder Konzertbühnen – auch bei Varieté und Zirkus – Unglück bringe. Er entstammt einer Legende nach aus der Zeit, als noch mit Gas- oder Öllampen beleuchtet wurde. Wenn der Brennstoff dieser Lampen zu Ende ging, erzeugten sie – durch das Luftziehen der Dochte – einen ansteigenden pfeifenden Zischlaut, somit wussten die Beleuchter, um welche Lampe sie sich kümmern mussten. Menschliches Pfeifen hätte also zu größerem Chaos im Proben- oder im Vorstellungsablauf (schrecklich bei einem Klassischen Konzert, einem Drama, einer Revue, gar nicht auszudenken mit „fliegenden“ Artisten oder gar mit Tieren) führen können. Dieses Problem existiert zwar schon lange nicht mehr, es ist aber auf den Bühnen in der ganzen Welt nach wie vor verpönt zu pfeifen, denn es gibt in Wirklichkeit zwei Argumente dagegen: Erstens, wer pfeift, ist nicht konzentriert bei seiner Aufgabe und gehört nicht in das „Allerheiligste“, das heißt auf eine Bühne, in einen Bühnenraum (dazu gehören auch Unterbühne und Schnürboden) oder in ein Chapiteau. Zweitens gilt es beim Theater stets als Trauma, das Publikum könnte bei der Premiere das Stück auspfeifen, hier besagt der Aberglaube: „Wenn bei den Proben gepfiffen wird, wird bei der Premiere auch gepfiffen.“ In den Film- und Fernsehstudios, wie auch am Filmset wurde weltweit die „Nicht-Pfeif-Regel“ vom Theater übernommen, in erster Linie wegen des (logischsten) Arguments der fehlenden Konzentration und Motivation bei den Probe- und Dreharbeiten. Das kann tatsächlich bis zum Rauswurf gehen.

Das Pfeifen auf Fingern kann Lautstärken erreichen, die für das menschliche Ohr unangenehm sind. Nicht zuletzt deshalb wird Pfeifen in der Öffentlichkeit oft als unhöflich angesehen, eine rühmliche Ausnahme stellen die Pfiffe zum Sportpalastwalzer beim Berliner Sechstagerennen dar, „erfunden“ in den 1920er-Jahren von einem Krücke genannten Berliner Original. Der Walzer wurde deshalb schnell zur Hymne dieser Radsportveranstaltung und der charakteristische vierfache Pfiff mit den Fingern wird bis heute von hunderten Zuschauern an einer bestimmten Stelle des Musikstückes mit großer Freude „aufgeführt“.

Wenn Männer Frauen hinterherpfeifen, gilt dies als obszöne Geste. Der Afroamerikaner Emmett Till wurde 1955 sogar, nachdem er einer weißen Frau hinterhergepfiffen hatte, von deren Gatten und dessen Halbbruder ermordet.

Der amerikanische Professor Charles G. Shaw befand 1931 in der New York Times, dass Pfeifen ein „unverkennbares Erkennungszeichen des Debilen“ sei und dass kein großer und erfolgreicher Mann jemals pfeife. Dennoch pfeifen die meisten Menschen in vielen Situationen für sich alleine Melodien. Häufig bedeutet dies, dass der Pfeifende in einer fröhlichen bis ausgelassenen Stimmung ist, Pfeifen in der Dunkelheit kann aber auch Mut machen oder das Gefühl der Einsamkeit verdrängen. Besonders in Cartoons pfeifen Figuren, die Arglistiges planen und dabei unschuldig wirken möchten.

Gepfiffene Sprachen

Aus vielen Gegenden der Welt ist eine Verständigung übers Pfeifen bekannt. Fast alle dieser Gebiete sind bergig, dünn besiedelt und weisen wenig Infrastruktur auf, sodass durch Pfeifen eine Verständigung über Distanzen möglich wird, die sonst nur unter großem Zeitaufwand zu überbrücken wären. Oft sind Hirten die ersten Träger dieser Art der Kommunikation.

Pfeifsprachen sind nicht Ersatz für gesprochene Sprachen, sondern ergänzen diese. Dadurch, dass sehr junge (und auch alte) Menschen mangels Zähnen nicht in der Lage sind zu pfeifen, werden gepfiffene Sprachen erst Jahre nach der Muttersprache erlernt. Daher basieren Pfeifsprachen auf dem jeweiligen Idiom der Region.

Bekanntestes und besterforschtes Beispiel einer gepfiffenen Verständigung ist El Silbo, das vermutlich einst auf allen Kanarischen Inseln zur Verständigung diente und heute nur noch auf La Gomera gepflegt wird, dort ist es seit Jahren Unterrichtsfach an Schulen. Begünstigt durch die schallreflektierende Wirkung der Bergwände ist hier Verständigung über Distanzen von bis zu 10 Kilometern möglich, die mit Rufen oder Schreien nicht überbrückt werden können. Da El Silbo unterzugehen drohte, unternahmen Interessierte ab den 1980er Jahren große Anstrengungen, diese Kommunikations- und Kunstform nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Meist treten Pfeifsprachen nur örtlich auf und sind auf ein kleines Gebiet begrenzt, teilweise nur auf ein einzelnes Dorf. Wissenschaftlich untersuchte Pfeifsprachen gibt es im französischen Pyrenäendorf Aas, in dem Gebiet um Kuşköy (Türkei), bei den Mazateken in Mexiko und den chinesischen Bai in der Region Yunnan.

In Afrika verständigen sich einige Volksgruppen mit gepfiffenen Sprachen, benutzen dazu aber selbstgebaute Pfeifen als Hilfsmittel.

Pfeifsprachen existieren sowohl in tonaler als auch in nichttonaler Form. Bei fast allen Beispielen werden Finger als Hilfsmittel eingesetzt, da so größere Lautstärken erzielt und damit auch größere Distanzen überbrückt werden können. Zum normalen Gespräch über kurze Reichweite dient üblicherweise immer noch die Stimme, die Pfeifsprache findet nur dann Anwendung, wenn sie gebraucht wird. Eine Ausnahme bilden die Mazateco-Indianer, die labial pfeifen und die dadurch leiseren Töne auch im normalen Gespräch unter vier Augen benutzen.

Mit dem Vormarsch von modernen Telekommunikationstechniken und der infrastrukturellen Erschließung immer abgelegenerer Gebiete wird den Pfeifsprachen die Existenzgrundlage, die Notwendigkeit der Kommunikation über große Distanzen, entzogen. Daher werden viele Pfeifsprachen nicht mehr an die Nachfolgegenerationen weitergegeben und sind vom Aussterben bedroht oder bereits ausgestorben.

Pfeifen in der Musik

Kunstpfeifen

Der Tonumfang des menschlichen Pfeifens ist stärker begrenzt, als er es durch Stimmbandnutzung („Singen“) ist. Außerdem ist die Variabilität durch die Unmöglichkeit, Timbre in die Stimme zu legen, stark beschränkt.

Äußerst schwierig ist das konzertante mehrstimmige Pfeifen. Auch Menschen von hoher Musikalität sind in aller Regel beim Pfeifen weniger exakt als beim Singen. Beispiele für konzertantes Pfeifen findet sich im Repertoire der Comedian Harmonists mit dem Lied Kannst du pfeifen, Johanna, jedoch zeigen sich hier auch die Grenzen des mehrstimmigen, konzertanten Pfeifens.

Es gibt dennoch, insbesondere im englischsprachigen Raum, eine moderne Tradition professioneller Kunstpfeifer. Im späten 19. Jahrhundert kam Alice Shaw, „Whistling Primadonna“ genannt, mit ihrer Pfeifkunst zu großer Popularität in den USA. Die Beliebtheit von Kunstpfeifsoli machten sich nach Erfindung der Tonaufzeichnung durch Thomas Alva Edison und Emile Berliner ab etwa 1890 auch die ersten Tonträgerhersteller zunutze: menschliches Pfeifen ließ sich technisch wesentlich besser reproduzieren als Gesang; daher finden sich in den ersten Phonographenwalzen- und Schallplattenkatalogen zahlreiche Kunstpfeifvorträge. Einige Interpreten dieser Zeit erlangten vorübergehend internationale Berühmtheit, darunter vor allem der Berliner Varietékünstler Guido Gialdini, dessen Pfeifrepertoire von humoristischen Effekten bis zu klassischer Musik reichte und auf Platten und Walzen zahlreicher Hersteller weltweit vermarktet wurde. Der wohl bekannteste und erfolgreichste Kunstpfeifer des 20. Jahrhunderts ist der Amerikaner Fred Lowery, dessen Platte Indian Love Call sich in den 1940er Jahren eine Million Mal verkaufte.

Bekannt für ihr Pfeifen war auch die Schauspielerin Ilse Werner, die oftmals ihre Bühnenauftritte mit umfangreichen Proben ihrer Pfeifkunst bereicherte. 1967 landete Whistling Jack Smith mit I Was Kaiser Bill's Batman einen Top-Fünf-Hit in Großbritannien und Deutschland. Auch Roger Whittaker hatte mit Pfeifen Erfolge, so mit dem Mexican Whistler. Mit Lips von Lipstrill ist die letzte professionelle Kunstpfeiferin aus Österreich im Jahr 2005 verstorben. Auch der belgische Sänger, Gitarrist, Parodist und Entertainer Bobbejaan war Kunstpfeifer. Nicht zu vergessen sei auch Ennio Morricone, der in den ersten Italo-Western (For a Fistfull of Dollars, For a Few Dollars More) gepfiffene Melodien in seine Filmmusiken einbaute, offenbar in der Auffassung, dass „lonesome Cowboys“ in ihrer Einsamkeit pfeifen. In mehreren Musikstücken wurde das gepfiffene Motiv die Erkennungsmelodie für den jeweiligen Charakter (Cheyennes Theme für Jason Robarts in Once upon a Time in the West, S. Leone).

Bekannte Beispiele für Pfeifeinlagen in der jüngeren Popmusik sind auf Wind of Change (Scorpions) oder Always Look on the Bright Side of Life von Monty Python zu hören.

Musikinstrumente

Auch viele Musikinstrumente basieren physikalisch gesehen auf dem Pfeifen. Klassisches Instrument hierfür ist die Pfeifenorgel, die auch als „Königin der Instrumente“ bezeichnet wird aufgrund der Vielgestalt der vermittels Pfeifen herstellbaren Klangfarben, des Tonumfanges (von fast unhörbar tiefen 16 oder 20 Hertz bis hin zu wiederum von Menschen unhörbaren 20 kHz) und des Raumvolumens, das mit einer Orgel beschallt werden kann.

Andere Beispiele der Tonerzeugung sogenannter „Labial-Instrumente“ (mit „Lippen“) sind Querflöte, Klarinette und Oboe: Auch deren Töne sind, genau betrachtet, gepfiffen. Oboe und Klarinette allerdings besitzen mit den Zungen Schwingungskörper. Tin Whistles, Halm-, Rohr- und Hornpfeifen tragen entsprechende Namen.

Pfeifen in der Tierwelt

Tiere setzen Pfeifen vielfach zur Kommunikation ein.

Als nächstliegendes Beispiel hierfür könnte man das Vogelgezwitscher vermuten. Dieses ist jedoch physikalisch gesehen kein Pfeifen. Vögel produzieren ihren Gesang im Stimmkopf (Syrinx), wo sie Töne durch Schwingung elastischer Membranen erzeugen, was vom Erzeugungsmechanismus eher dem der menschlichen Stimmlippen ähnelt. Da hiermit die reinen, sinusähnlichen Schallwellen einiger Vögel nicht befriedigend erklärt werden konnten, stellten Gaunt et al. 1982[3] die Hypothese auf, dass nicht durch schwingende Membranen, sondern durch schnell strömende, wirbelbildende Luft ein Pfeifton erzeugt würde. Diese Hypothese wurde jedoch durch Experimente (z. B.[4]) nicht bestätigt, nach heutigem Stand der Forschung pfeifen Vögel also nicht. Trotz der unterschiedlichen Erzeugungsweise ist die Tatsache, dass Vogelgesang Pfeiftönen sehr ähnelt, unbestritten. Sie ist Ursache der Benennung der Unterfamilie der Pfeifgänse, der Pfeifente sowie des türkischen Dorfes Kuşköy (Vogeldorf, siehe oben).

Ebenfalls keine Pfeiftöne im engeren Sinne sind die Laute, mit denen sich Fledermäuse im Ultraschallbereich orientieren, indem sie den Rücklaufschall mit Sonar auswerten.

Andere Tiere, die nach den Pfeiftönen, die sie ausstoßen, benannt sind, sind der Pfeifschwan (Cygnus columbianus), die zu den Eulenfaltern gehörende „Whistling Moth“ (Hecatesia thyridion), die Antillen-Pfeiffrösche (Eleutherodactylus johnstonei) und die Karru-Ratten (englisch auch „Whistling Rats“) (Parotomys).

Murmeltiere verständigen sich untereinander mit Pfeiftönen. Pfiffe dienen bei ihnen – ebenso wie bei den Gämsen – der Ankündigung von Gefahr.

Auch Wale und andere Meeressäuger nutzen Pfiffe zur Kommunikation. Besonders das Pfeifen der Delfine weckte das Interesse vieler Forscher, weil sie die Möglichkeit in Betracht zogen, dass die Tiere eine natürliche Sprache entwickelt hätten. Ob dem so ist, ist allerdings noch unklar (siehe auch Walgesang).

Vereinzelt wurde das Pfeifen auch bei Menschenaffen in Gefangenschaft beobachtet, so etwa bei den Orang-Utans Bonnie im Washingtoner Zoo und Ujian in Heidelberg.

Künstliche Pfeifen

Pfeiftöne lassen sich ebenfalls künstlich erzeugen. Ein naheliegendes Beispiel ist die Trillerpfeife. In künstlichen Pfeifen (zu denen auch Musikinstrumente zählen, siehe oben) wird der Ton prinzipiell dadurch erzeugt, dass ein Luftstrom durch eine scharfe Kante oder ein ähnliches Hindernis gespalten wird, wodurch Wirbel entstehen, die im Zusammenspiel mit einem Resonatorraum die Schallwelle erzeugen.

Viele Menschen kennen die Druckluftpfeifen von Schiffen oder die Dampfpfeifen von Lokomotiven. Sie sind jedoch noch nicht die lautesten Pfeifen. Es gibt Warn-Pfeifen auf Hängen oberhalb von Talsperren, die im Fall einer drohenden Überflutung infolge Staumauer-Bruchs warnen sollen. Eine solche extrem leistungsfähige Druckluftpfeife stand beispielsweise auf der Höhe des Haarstrangs bei Günne oberhalb der Staumauer der Möhnetalsperre. Diese Pfeife sollte angeblich bis nach Unna oder Dortmund gehört werden können, was einer Distanz von über 50 Kilometern entspricht. Sie wurde installiert, um den möglichen Folgen einer Katastrophe vorzubeugen, wie sie 1943 nach der Bombardierung und dem Bruch der Staumauer entstand.

Hundepfeifen zum Kommandieren von Hunden gibt es auch als für Menschen unhörbare Ultraschallpfeife, da der Hund über einen weiteren Hörbereich als der Mensch verfügt.

Die Bootsmannpfeife wird seit dem 13. Jahrhundert auf englischen Seglern zur Weitergabe von Befehlen an die Mannschaft gebraucht.

Hundepfeifen

Hundepfeifen Trillerpfeife

Trillerpfeife Bootsmannpfeife

Bootsmannpfeife Dampfpfeife einer Feldbahnlok

Dampfpfeife einer Feldbahnlok Alte Polizeipfeife

Alte Polizeipfeife

Siehe auch

Literatur

- René-Guy Bussel, André Classe: Whistled Languages. Springer, Berlin 1976. ISBN 3-540-07713-8

- M. Carreiras u. a.: Neural processing of a whistled language. in: Nature. London 433.2005, S. 31. ISSN 0028-0836

- Henning von Gierke: Über die mit dem Mund hervorgebrachten Pfeiftöne. in: Pflügers Archiv. Springer, Berlin 249.1947, S. 307–312. ISSN 0031-6768

- T. A. Wilson, G. S. Beavers u. a.: Experiments on the Fluid Mechanics of Whistling. in: Journal of the Acoustical Society of America. Melville 50.1971, 366. ISSN 0001-4966

- A. V. van Stekelenburg: Whistling in Antiquity. in: Akroterion. Stellenbosch 45.2000, S. 65–74.

- P. F. Ostwald: When people whistle. in: Language and Speech. London 2.1959,3, S. 137–145. ISSN 0023-8309

- J. W. S. Lord Rayleigh: The Theory of Sound. Bd. 2. Cambridge 1896 (2. Aufl.), Dover, New York 1945, 1969 (Repr.), S. 224. ISBN 0-486-60292-3

Weblinks

- Internationale Philharmonische Gesellschaft für Pfeifkunst (die „gegründet wurde, um die Anwendung des menschlichen Pfeifens in der Musikkunst zu erforschen und künstlerische Standards der Pfeif-Darbietung, der -Schulung und der -Literatur zu etablieren, die mit anderen instrumentellen Traditionen gleichwertig sind.“)

- Julien Meyer: Bioacoustics of human whistled languages. (Übersicht über Pfeifsprachen mit Bibliographie, englisch)

- MP3-Archiv mit Aufnahmen von Kunstpfeifern

Anmerkungen

- Daraus abgeleitet die weitere Bedeutung „Kunstgriff“, etwa in Pfiffikus und pfiffig, was auf den Lockpfiff des Vogelstellers zurückgeführt wird. Friedrich Kluge, Alfred Götze: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Auflage. Hrsg. von Walther Mitzka. De Gruyter, Berlin/ New York 1967; Neudruck („21. unveränderte Auflage“) ebenda 1975, ISBN 3-11-005709-3, S. 543 f.

- Loudest whistle (no hands). Abgerufen am 7. September 2021 (britisches Englisch).

- A. S. Gaunt u. a.: Syringeal mechanics reassessed, evidence from Streptopelia. in: Auk. Washington 99.1982, S. 474–494. ISSN 0004-8038

- M. R. Ballintijn, C. T. Cate: Sound production in the collared dove, a test of the ‘whistle’ hypothesis. in: Journal of Experimental Biology. Cambridge 201.1998, S. 1637–1649. ISSN 0022-0949