Nikolai Wladimirowitsch Timoféew-Ressowski

Nikolai Wladimirowitsch Timoféef-Ressowski oder Nikolau Timoféef(f)-Ressovsky (russisch Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, wissenschaftliche. Transliteration Nikolaj Vladimirovič Timofeev-Resovskij; * 7. Septemberjul. / 20. September 1900greg. in Moskau; † 28. März 1981 in Obninsk) war ein sowjetischer Genetiker aus Russland, der von 1925 bis 1945 in Berlin lebte und forschte. Er war mit der russischen Genetikerin Helena Alexandrowna Timofejew-Ressowski verheiratet.

1935 veröffentlichte er zusammen mit dem Genetiker Max Delbrück und dem Physiker Karl Günther Zimmer ein Werk über Genmutationen, in dem sie als erste vorschlugen, Gene als komplexe Atomverbände aufzufassen.[1] Mit diesem sogenannten „Drei-Männer-Buch“ begann in Deutschland die moderne Genetik.

Leben

_Nikolai_Wladimirowitsch_Timofejew-Ressowski.jpg.webp)

Timofejew-Ressowski studierte Zoologie, Naturwissenschaften und Kunstgeschichte in Moskau. Die Studienzeit wurde unterbrochen durch seinen Militärdienst im Ersten Weltkrieg und im Bürgerkrieg. Nach seinem Studium arbeitete er über Mutationen und den Erbgang von Genen bei der Taufliege Drosophila. 1925 lud der Neurologe und Hirnforscher Oskar Vogt Timofejew-Ressowski und seine Ehefrau Elena Aleksandrowna (1898–1973) als Gastwissenschaftler nach Berlin an das Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung (KWI) ein, wo Timofejew-Ressowski ab 1926 die genetische Abteilung aufbaute und dort 1931 Leiter der Abteilung für experimentelle Genetik wurde. Diese Abteilung arbeitete eng mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik zusammen.[2] 1930 wurde das KWI nach Berlin-Buch verlegt.

Timoféef-Ressowski berichtete 1928 von Bestrahlungen befruchteter Eier und Larven der Fruchtfliege Drosophila und erzeugte Fruchtfliegen mit mutierten Körperteilen. Solche künstlich geschaffenen Erbschädigungen (Mutationen) dienten zur Erforschung der Gene. Bei der Erzeugung von Mutationen durch Röntgenstrahlen arbeitete er mit Lothar Loeffler zusammen (Beide waren Mitglied der DFG-Arbeitsgemeinschaft Erbschädigung durch Röntgen- und Radiumstrahlen).[3]

Trotz Aufforderung Moskaus 1937, Deutschland zu verlassen und in die Sowjetunion zurückzukehren, blieben Timofejew-Ressowski und seine Frau in Berlin-Buch. Die deutsche Staatsbürgerschaft hatte Timoféeff abgelehnt.[4] In der Sowjetunion war zu dieser Zeit die Genetik unter dem Biologen Trofim Lyssenko verfemt und im Rahmen der stalinistischen Säuberungen wurden auch Genetiker verfolgt. Auch zwei von Timofejew-Ressowskis jüngeren Brüdern und Familienmitglieder seiner Frau wurden verhaftet, einer seiner Brüder hingerichtet. 1938 gab der für Biologen maßgebliche Nationalsozialistische Deutsche Dozentenbund eine positive Empfehlung für ihn ab, wegen seines weltweiten Rufs und wegen seines Antikommunismus. 1940 wurde Timofejew-Ressowski zum Mitglied in die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina gewählt.[5]

Die Familie Timofejew-Ressowski half vielen verfolgten jüdischen und ausländischen Wissenschaftlern und Zwangsarbeitern. Ihr ältester Sohn Dmitri (* 1923 in Moskau), der Mitglied einer Widerstandsgruppe war, wurde 1943 von der Gestapo verhaftet und kam noch am 1. Mai 1945 im KZ Ebensee ums Leben. Timofejew-Ressowski wurde 1945, nach dem Einmarsch der Roten Armee in Berlin vorübergehend Institutsdirektor und Bürgermeister von Berlin-Buch.

Am 14. September 1945 wurde Timofejew-Ressowski jedoch in Berlin-Buch verhaftet, in die Sowjetunion verschleppt und im Moskauer Gefängnis Lubjanka von einem russischen Militärgericht wegen Landesverrats[6] zu zehn Jahren Arbeitslager verurteilt. Ihm war vorgeworfen worden, 1937 trotz Aufforderung nicht in die Sowjetunion zurückgekehrt zu sein und mit den Nazis kollaboriert zu haben. Von Moskau kam er in ein Lager nach Kasachstan und galt als verschollen. Eine Abteilung des sowjetischen Geheimdienstes NKWD, die Timofejew-Ressowski als Experten für Strahlenschäden im Rahmen des sowjetischen Atombombenprogramms haben wollte, machte ihn zwei Jahre später in Kasachstan ausfindig, holte ihn aus dem Arbeitslager und brachte ihn in das geschlossene „Forschungsobjekt 0211“ in Sungul im Ural. Dorthin folgten ihm 1947 seine Frau und sein zweiter Sohn Andrei (* 1927 in Berlin). Timofejew-Ressowski und seine Frau konnten wieder gemeinsam wissenschaftlich arbeiten, publizieren durften sie aber bis 1955 nicht.

1955 wurde Timofejew-Ressowski Leiter des Biophysikalischen Laboratoriums der Sibirischen Abteilung der Akademie der Wissenschaften der UdSSR in Swerdlowsk außerhalb eines Gefangenenlagers. Dort und später bei Moskau wurde er in der Atomforschung[7] eingesetzt. 1964 erhielt er die Möglichkeit, am neuen Institut für Medizinische Radiologie in der geschlossenen Stadt Obninsk im Gebiet Kaluga die Abteilung für Genetik und Radiobiologie aufzubauen. 1970 wurde er emeritiert, war aber danach noch weiter wissenschaftlich tätig und veröffentlichte mit seinen Schülern mehrere Bücher, darunter das kurz vor seinem Tod 1981 erschienene Buch „Einführung in die Molekulare Radiobiologie“.

Erst nach dem Ende der Sowjetunion wurde Timofejew-Ressowski im Juni 1992 rehabilitiert, elf Jahre nach seinem Tod.

Ehrungen

- 1959 Darwin-Plakette der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina

- 1966 Kimber Genetics Award der National Academy of Sciences der USA, die höchste Auszeichnung, die es damals speziell für Genetiker gab

- 1970 Gregor-Mendel-Medaille der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina

- 1974 Mitglied der American Academy of Arts and Sciences

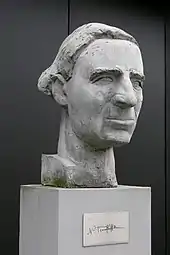

Auf dem Campus Berlin-Buch erinnert seit Gründung des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin, MDC, eine Gedenktafel an ihn. Am 30. Juni 2006 eröffneten das MDC und das Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) das neue Laborgebäude für Medizinische Genomforschung, das nach Timofejew-Ressowski benannt wurde. Davor steht sein Porträt in Steinguss, das der Berliner Bildhauer Stefan Kaehne 2006 geschaffen hat.

Zu Ehren Timofejew-Ressowskis wurden in den vergangenen Jahren eine Reihe von Symposien veranstaltet. So wurde sein 100. Geburtstag im September 2000 sowohl in Russland in Dubna bei Moskau, als auch in Deutschland am MDC in Berlin-Buch begangen. An beiden Tagungen nahm sein Sohn, der Physiker Andrei Timofejew, teil. Der Essener Zellbiologe und Krebsforscher, der sich seit Jahren mit Timofejew-Ressowski befasst, hielt außerdem bei dem Symposium zum 110. Geburtstag am 8. Dezember 2010 den Festvortrag über ihn.

Der Asteroid des mittleren Hauptgürtels (3238) Timresovia ist nach ihm benannt.[8]

Werke

- Autobiographie. In: Nova Acta Leopoldina. Hrsg. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina. NF 21, Nr. 143, 1959, S. 301 f.

- Experimentelle Untersuchungen der erblichen Belastung von Populationen. In: Der Erbarzt,[9] 1935, Nr. 8, S. 117 f.

- mit Karl Günther Zimmer und Max Delbrück: Über die Natur der Genmutation und der Genstruktur. Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Fachgruppe 6 Biologie, Neue Folge Nr. 13, 1935 ISSN 0369-6669 S. 189–245

- mit Max Delbrück: Strahlengenetische Versuche über sichtbare Mutationen und die Mutabilität einzelner Gene bei Drosophila melanogaster. In: Zeitschrift für induktive Abstammungs- und Vererbungslehre, 71, 1936, S. 322–334

- mit Elena Timofejew-Ressowski:[10] Populationsgenetische Versuche an Drosophila. Teile 1 bis 3. In: Zeitschrift für induktive Abstammungs- und Vererbungslehre, 1941, S. 28–34, 35–43 und 44–49

- mit Karl Günther Zimmer: Strahlengenetik. In: Strahlentherapie, 74, 1944, S. 183–211

Literatur

- Daniil Granin: Sie nannten ihn Ur. Roman eines Lebens. Übers. Erich Ahrndt. Verlag Volk und Welt, Berlin 1988, ISBN 3-353-00397-5

- ders.: Der Genetiker. Das Leben des Nikolai Timofejew-Ressowski, genannt Ur. (Roman) Übers. Erich Ahrndt. Pahl-Rugenstein Verlag, Köln 1991, ISBN 3-7609-7019-2

- Ernst Klee: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945. 2. Auflage. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-596-16048-8.

- Zores A. Medvedev, Mel M. Green, George Lefevre: Nikolai Wladimirovich Timoféeff-Ressovsky 1980–1981. In: Genetics, 100, 1982 S. 1–5 (englisch)

- Ute Deichmann: Biologists under Hitler. Übers. Thomas Dunlap. Reprint Harvard University Press HUP, 1999 ISBN 0-674-07405-X passim (engl. Fassung in google books lesbar)

- Dt. Fass. Biologen unter Hitler. Porträt einer Wissenschaft im NS-Staat. 2. erw. Auflage. Fischer TB, 1995, ISBN 3-596-12597-9 (zuerst 1992)

- Uwe Hoßfeld: Im "unsichtbaren Visier": Die Geheimdienstakten des Genetikers Nikolaj V. Timoféeff-Ressovsky. In: Medizinhistorisches Journal. Band 36, Nr. 3-4, 2001, S. 335–367, JSTOR:25805297.

Romanhafte Verarbeitung der Judenrettung im Institut 1943–1946

- Elly Welt: Berliner Labyrinth. Roman. Aus dem Englischen (Berlin Wild, Fontana, 1987) von Guy Montag. Benziger, Zürich 1990. ISBN 978-3-545-36438-7[11]

- Annette Vogt: Ein russisches Forscher-Ehepaar in Berlin-Buch. Elena und Nikolaj Timoféeff-Ressovsky am KWI für Hirnforschung. In: Berlinische Monatsschrift (Luisenstädtischer Bildungsverein). Heft 8, 1998, ISSN 0944-5560, S. 17–23 (luise-berlin.de).

Weblinks

- Literatur von und über Nikolai Wladimirowitsch Timoféew-Ressowski im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Literatur von und über Nikolai Wladimirowitsch Timoféew-Ressowski in der bibliografischen Datenbank WorldCat

- Nikolai Wladimirowitsch Timofejew-Ressowski. Vereinigtes Institut für Kernforschung

- Vadim A. Ratner: Nikolay Vladimirovich Timofeeff-Ressovsky (1900–1981): Twin of the Century of Genetics. In: Genetics, Vol. 158, July 2001, S. 933–939.

- Labor-Neubau in Berlin-Buch nach Timofejew benannt (30. Juni 2006) Max-Delbrück-Centrum

- Nikolai Wladimirowitsch Timofejew-Ressowski auf gulag.memorial.de

Einzelnachweise

- Volker Wunderlich: Karl Günther Zimmer zum hundertsten Geburtstag: „That was the basic radiobiology that was.“ Website des Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin, 8. Juli 2011, abgerufen am 19. März 2021.

- Heidrun Kaupen-Haas: Die Planer im Sachverständigenbeirat für Bevölkerungs- und Rassenpolitik. In: 23. Deutscher Soziologentag 1986. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1987, S. 754–759 (doi:10.1007/978-3-322-83517-8_177).

- Ernst Klee: Deutsche Medizin im Dritten Reich. Karrieren vor und nach 1945. S. Fischer, Frankfurt am Main 2001, ISBN 3-10-039310-4, S. 29 f., 177, 270 und 387.

- Ernst Klee: Deutsche Medizin im Dritten Reich. Karrieren vor und nach 1945. S. Fischer, Frankfurt am Main 2001, ISBN 3-10-039310-4, S. 195.

- Mitgliederverzeichnis Leopoldina, Nikolaj V. Timoféeff-Ressovsky

- Ernst Klee: Deutsche Medizin im Dritten Reich. Karrieren vor und nach 1945. S. Fischer, Frankfurt am Main 2001, ISBN 3-10-039310-4, S. 195.

- Ernst Klee: Deutsche Medizin im Dritten Reich. Karrieren vor und nach 1945. S. Fischer, Frankfurt am Main 2001, ISBN 3-10-039310-4, S. 195.

- Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. Fifth Revised and Enlarged Edition. Hrsg.: Lutz D. Schmadel. 5. Auflage. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2003, ISBN 978-3-540-29925-7, S. 186 (englisch, 992 S., link.springer.com [ONLINE; abgerufen am 22. September 2020] Originaltitel: Dictionary of Minor Planet Names. Erstausgabe: Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 1992): “1975 VB9. Discovered 1975 Nov. 8 by N. S. Chernykh at Nauchnyj.”

- nationalsozialistisches „Fachblatt“ zur Rassenhygiene

- seine Ehefrau, deren großer Anteil an den Forschungsergebnissen in wissenschaftshistorischen Darstellungen durchgehend kleingeredet oder auch ignoriert wird

- Berlin 1943–1946: In den Gängen des Kaiser Wilhelm-Instituts für neurophysiologische Forschung, bzw. für Hirnforschung, einem Riesengebäude, überlebt der jugendliche hochbegabte „Halbjude“ Josef Bernhardt, versteckt durch Wissenschaftler inmitten von lauter Schicksalsgenossen, als „Praktikant“ die Schrecken der Zeit. Wie der ganze Roman trotz des ernsten Hintergrunds als Farce angelegt ist, so ist auch N. T.-R. hier leicht übertrieben clownesk gezeichnet, ohne die Rettung vieler Juden und Halbjuden im Institut, die er sich in diesen Jahren zur Aufgabe gemacht hatte, im geringsten zu vernachlässigen. Wie die US-Autorin in einem Interview darlegte, beruht der Roman in großen Teilen auf Erlebnissen, die ihr Mann als Heranwachsender in jenen Jahren im Institut gehabt hat.