Ural

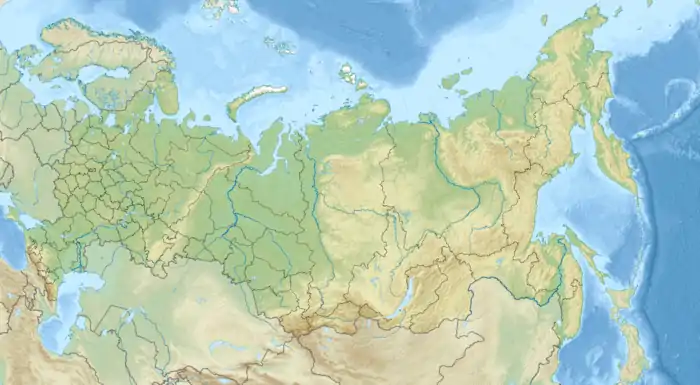

Der Ural (russisch Урал, Уральские горы; auch Uralgebirge genannt) ist ein bis 1895 m hohes und rund 2200 km langes Gebirge, das sich in Nord-Süd-Richtung durch den mittleren Westen Russlands erstreckt und einen Teil der asiatisch-europäischen Grenze darstellt.

| Ural | ||

|---|---|---|

Landschaft im nördlichen Teil des Uralgebirges (Autonomer Kreis der Chanten und Mansen) Landschaft im nördlichen Teil des Uralgebirges | ||

| Höchster Gipfel | Narodnaja (1895 m) | |

| Lage | Russland | |

| ||

| Koordinaten | 60° N, 60° O | |

Geographie

Lage

Das Uralgebirge, das Hochgebirgs- und Mittelgebirgscharakter aufweist, befindet sich zwischen der Osteuropäischen Ebene im Westen und dem Westsibirischen Tiefland im Osten. Es erstreckt sich aus Richtung Norden von der Südküste der Karasee, die ein Teil des Nordpolarmeers ist, anfangs nach Südwesten, biegt nach rund 500 km in Richtung Süden, erreicht bei Jekaterinburg seine größte Breite und endet am Uralknie zwischen Orenburg und Orsk an der kasachischen Nordgrenze.

Das nördliche Drittel des Urals verläuft etwa parallel zum Ob, einem großen sibirischen Strom, der sich rund 100 km vor seiner Mündung in den Obbusen des Nordpolarmeers dem Uralgebirge bei Labytnangi auf nur zirka 50 km nähert. Der Ural durchzieht drei Klimazonen und ist trotz knapp 2400 km Länge mit durchschnittlich etwa 50 km Breite sehr schmal. Er ist Quellgebiet vieler Flüsse (siehe unten), zum Beispiel des Flusses Ural.

Umgebung des Ural

An das nördliche Ende des Uralgebirges schließt sich in Richtung Nordwesten das Pai-Choi-Gebirge an, das bis zur schmalen Jugorstraße reicht, an deren nördlicher Seite sich die Waigatsch-Insel erstreckt. Nördlich dieser Insel befindet sich die Karastraße, an die sich die Doppelinsel Nowaja Semlja anschließt. Waigatsch und Nowaja Semlja können als die nördlichen Fortsetzungen des Urals und Pai-Choi-Gebirges angesehen werden.

Als die südliche Fortsetzung des Uralgebirges kann das in Kasachstan gelegene Mugodschar-Gebirge, das sich etwas südlich des zuvor genannten Uralknies bei Orsk anschließt, betrachtet werden. Weiter südlich befindet sich die Kasachensteppe, an die sich die Aralo-Kaspische Niederung mit Aralsee und Kaspischem Meer anschließen.

Innereurasische Grenze

Seit Wassili Nikititsch Tatischtschew bildet das Ural-Gebirge zusammen mit dem Ural-Fluss einen Großteil des Grenzverlaufs zwischen Europa und Asien.[1] Die „beiden Urale“ teilen somit den Großkontinent Eurasien in zwei ungleich große Kontinente (Fläche 10,2 bzw. 44,5 Millionen km²).

Untergliederung

Das knapp 2400 km lange Uralgebirge wird in fünf Teile bzw. direkt ineinander übergehende Gebirgszüge untergliedert, dies sind von Nord nach Süd betrachtet:

Geo-Koordinaten (Breitengrad = B; Längengrad = L)

- Polarural (Poljarny Ural): B = 69° bis 65°40' Nord, L = 67° bis 62° Ost; nördlich der Chulga-Quelle

- Subpolarural (Pripoljarny Ural): B = 65°40' bis 64° Nord, L = 62° bis 59° Ost; nördlich des Ural-Durchbruchs des Schtschugor

- Nördlicher Ural (Sewerny Ural): B = 64° bis 59° Nord, L = ca. 59° Ost; nördlich des Oberlaufs der Koswa

- Mittlerer Ural (Sredni Ural): B = 59° bis 55°40' Nord, L = 58° bis 61° Ost; nördlich des Oberlaufs der Ufa

- Südlicher Ural (Juschny Ural): B = 55°40' bis 52° Nord, L = 60° bis 57° Ost; südlich des Oberlaufs der Ufa bis auf Höhe der Stadt Orsk

Berge

Im mittleren Norden des Urals befindet sich der mit 1895 m höchste Gipfel des Gebirges, die Narodnaja. 169 km südlich des Polarkreises stellt der dortige Teil des Uralgebirges nicht nur klimatisch betrachtet ein Hochgebirge dar.

Eine Auswahl von Bergen (von Norden nach Süden sortiert) im Überblick:

| Name | russ. Name | Höhe [m] | Koord. | Teilgebirge |

|---|---|---|---|---|

| Konstantinow Kamen | Константи́нов Ка́мень | 492 | (⊙) | Polarural |

| Otschenyrd | Оче-Нырд | 1363 | (⊙) | Polarural |

| Charnaurdy-Keu | Харнаурды-Кеу | 1246 | (⊙) | Polarural |

| Pajer | Па́йер | 1499 | (⊙) | Polarural |

| Karpinski | Гора́ Карпи́нского | 1878 | (⊙) | Subpolarural |

| Manaraga | Манара́га | 1662 | (⊙) | Subpolarural |

| Narodnaja | Народная | 1895 | (⊙) | Subpolarural |

| Mansi-Njor | Манси-Ньёр | 1778 | (⊙) | Subpolarural |

| Neroika | Неройка | 1646 | (⊙) | Subpolarural |

| Telpos-Is | Тельпосиз | 1617 | (⊙) | Nördlicher Ural |

| Tulýmski Kámen | Тулымский камень | 1496 | (⊙) | Nördlicher Ural |

| Deneschkin Kamen | Де́нежкин Ка́мень | 1492 | (⊙) | Nördlicher Ural |

| Konschakowski Kamen | Конжаковский Камень | 1569 | (⊙) | Nördlicher Ural |

| Koswinski Kamen | Косьвинский Камень | 1519 | (⊙) | Nördlicher Ural |

| Osljanka | Ослянка | 1119 | (⊙) | Mittlerer Ural |

| Schirokaja | Гора́ Широкая | 746 | (⊙) | Mittlerer Ural |

| Jurma | Юрма́ | 1003 | (⊙) | Südlicher Ural |

| Iremel | Иреме́ль | 1582 | (⊙) | Südlicher Ural |

| Jamantau | Яманта́у | 1640 | (⊙) | Südlicher Ural |

| Karatasch | Караташ | 1118 | (⊙) | Südlicher Ural |

| Massim | Масим | 1040 | (⊙) | Südlicher Ural |

| Cholat Sjachl | Холатчахль | 1097 | (⊙) | Nördlicher Ural |

Flüsse

Die wichtigsten im Ural entspringenden Flüsse sind:

In Richtung Europa entspringen bzw. fließen:

- Im Norden des Urals:

- Im Westen des Urals:

- einige Quellflüsse der zur Wolga fließenden Kama

- die nach Südwesten fließende Ufa, Tschussowaja, Koswa, Sylwa

- die nach Süd, West, Nord fließende Belaja, die bei Ufa das Wasser der Ufa aufnimmt

- Im Süden des Urals:

In Richtung Asien entspringen bzw. fließen:

- Im Nordosten des Urals:

- einige direkte, kurze Nebenflüsse des Obs

- Im Osten des Urals die über die angrenzenden Sümpfe stark mäandrierend abfließenden Flüsse:

- die nach Nordosten zum Ob fließende Nördliche Soswa (Sewernaja Soswa)

- die in östliche Richtungen zum Irtysch fließende Loswa und Soswa

- im Gebiet von Jekaterinburg:

Der eurasische Fluss:

- im Südosten und Süden des Urals:

Weitere große Flüsse im Umkreis des Urals sind: Emba und Tobol.

Ortschaften

Zu den Städten und größeren Ortschaften am bzw. im Ural gehören:

Im Westen (europäische Seite):

- Norden bis Mitte: Workuta, Inta, Petschora

- Südwest: Solikamsk, Beresniki, Perm, Slatoust, Ufa, Salawat

Im Osten (asiatische Seite):

- Mitte: Serow, Nischni Tagil, Jekaterinburg (bis 1991 Swerdlowsk), Kamensk-Uralski

- Südosten: Tscheljabinsk, Miass, Magnitogorsk

Im Süden:

Bergbau und Industrie

Im mittleren und südlichen Ural wird eine Reihe von Erzen abgebaut, unter anderem Eisen (beachte den Namen Magnitogorsk) und das Edelmetall Platin. Auch Halb- und Edelsteine werden gewonnen. Zudem fanden sich hier reiche Malachit-Vorkommen, für die der Ural sehr bekannt war. Dieses Mineral wurde außerdem in den umliegenden Städten zu hochwertigem Schmuck weiterverarbeitet, der dank seiner hohen Qualität ebenfalls einen entsprechenden Bekanntheitsgrad besitzt. Der Ural wies neben Zaire, Provinz Shaba (früher Katanga) die weltweit häufigsten und reinsten Vorkommen an Malachit auf.

Wie in Mitteleuropa (siehe o. a. Genese und Zechstein) gibt es große Lagerstätten von Mineralsalzen inklusive sehr großer Kalisalzlagerstätten im westlichen Vorland (Solikamsk), und durch das warme Klima während der Gebirgsbildungen auch Kohle, Erdöl und Erdgas.

Der Erzreichtum hat ferner zur Entwicklung einiger großer Zentren der Schwerindustrie geführt, wofür beispielsweise die Namen Perm, Jekaterinburg und Magnitogorsk stehen. Diese Standorte der Schwerindustrie kämpfen seit den 1990er Jahren, dem Ende der Sowjetunion, teilweise mit wirtschaftlichen Problemen. Das im Jahr 1939 gegründete und bis heute Motorräder und Motorradgespanne produzierende Irbitski Motozikletny Sawod in Irbit (Swerdlowsk) sowie das für seine Militär-LKW bekannte Uralski Awtomobilny Sawod in Miass (Tscheljabinsk) wurden nach dem Uralgebiet benannt.

Erdgeschichte

Die Geschichte des Ural reicht bis ins frühe Paläozoikum (Kambrium; etwa 540 Millionen Jahre vor heute) zurück. Seinerzeit öffneten sich zwischen den „Urkontinenten“ Sibiria und Fennosarmatia (europäischer Kraton, Teile des heutigen Nord- und Osteuropa) Ozeanbecken, in denen über Jahrmillionen hinweg Sedimente abgelagert wurden, die sich nachfolgend zu Sedimentgesteinen verfestigten und dann gefaltet wurden (siehe dazu auch Chanty-Mansi-Ozean).

Die letzte und bedeutendste Faltungsphase im Perm (ab etwa 290 Millionen Jahre vor heute) steht im Zusammenhang mit der finalen Phase der Bildung des Superkontinentes Pangaea, d. h. mit der Kollision Sibirias und des Kleinkontinentes Kasachstania mit dem Ostrand des bereits im Pangaea-Verband befindlichen europäischen Kratons. Bisweilen wird diese letzte Faltung des Ural, wie auch einige spätpermisch-frühtriassische Gebirgsbildungen in Ostasien, zur Variszischen Gebirgsbildung gerechnet, im Zuge derer unter anderem auch die jüngsten Faltungen in den Appalachen und im französischen Zentralmassiv stattfanden. Jedoch wird die Bezeichnung „variszisch“ (oder „herzynisch“) meist nur für spätpaläozoische Faltungen im heutigen Nordatlantikraum angewendet und die letzte Faltung im Uralgebiet wird als Ural-Orogenese bezeichnet. Verschiedene Formen von Magmatismus, die sich schon vor der Ural-Orogenese in und auf der heutigen Ural-Kruste ereigneten, sind verantwortlich für den Erzreichtum der Region.

Das heutige Uralgebirge, also die heutige Bergkette, entstand erst im Laufe der letzten wenigen Millionen Jahre ab dem Pliozän[2] durch die Heraushebung der alten, gefalteten Gesteine aus dem Untergrund. Ursächlich für die Hebung waren wahrscheinlich die plattentektonischen Vorgänge am Südrand Eurasiens (Alpidische Gebirgsbildung).

Siehe auch

Literatur

- W. W. Ez, D. J. Gaft, B. I. Kusnesow: Morfologija i uslowija obrasowanija geolomorfnoj skladtschatosti na primere: Zilairskogo sinklinerija Južnogo Urala. Published Moskwa: Nauka 1965

Weblinks

- Gliederung der Ural-Kette, auf welcome-ural.ru (englisch)

Einzelnachweise

- Pjotr Iwanowitsch Rytschkow: Orenburgische Topographie oder ausführliche Beschreibung des Gouvernements Orenburg. Ins Deutsche übersetzt von Christian Heinrich Hase, Stadtsulza. In: Anton Friedrich Büsching (Hrsg.): Magazin für die neue Historie und Geographie. Johann Jacob Curt, Halle, 1773. Band 7, S. 15 ff. (Online in der Google-Buchsuche)

- Cliff D. Ollier: Mountain Uplift an the Neotectonic Period. Annals of Geophysics. Supplementum zu Bd. 49, Nr. 1, 2006, S. 437–450