Matrosenstation Kongsnæs

Die Matrosenstation Kongsnæs (norwegisch: konge „König“, næs „Landzunge“) in Potsdam, Schwanenallee 7, ist eine ehemalige Anlegestation für die Wasserfahrzeuge des preußischen Königshauses, die für Lustfahrten auf der Havel genutzt wurden. Das Grundstück liegt am Jungfernsee, im Norden der Berliner Vorstadt, zwischen dem Neuen Garten und der Glienicker Brücke. Im Auftrag Wilhelms II. entstand in den Jahren 1891 bis 1895 nach Plänen des Architekten Holm Hansen Munthe ein Gebäudeensemble im norwegischen Drachenstil, mit einem Empfangspavillon, der sogenannten Ventehalle, Bootsschuppen und drei Wohnhäusern für das Bedienungspersonal.

Nach dem Ersten Weltkrieg blieb Kongsnæs im Besitz des Hauses Hohenzollern und wurde an den „Kaiserlichen Yacht-Club“ (KYC) in Kiel verpachtet. Ende des Zweiten Weltkriegs brannten die Empfangshalle, der Langschuppen für die kaiserliche Dampfyacht „Alexandria“ und ein frei stehender Torbogen ab. Von der historischen, heute denkmalgeschützten Anlage blieben nur die Hallen-Fundamente, die bastionsartig angelegte Ufermauer und die landeinwärts stehenden Wohnhäuser erhalten. Die bei Errichtung der Berliner Mauer entlang der Schwanenallee angelegte Ufersperre teilte das Grundstück in zwei Hälften, sodass der seeseitige Bereich über Jahrzehnte für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich war. Lediglich die Häuser wurden weiterhin für Wohnzwecke genutzt.

Nach der politischen Wende von 1989/90 setzte sich der „Förderverein Kongsnæs e. V.“ für den Wiederaufbau und die Sanierung der vorhandenen Gebäude ein. Anfang 2009 erwarb der Berliner Unternehmer Michael Linckersdorff das Anwesen von der Stadt Potsdam mit dem Ziel der denkmalgerechten Sanierung der drei noch erhaltenen Gebäude, Wiederaufbau der Kongsnæs-Empfangshalle, Wiederherstellung der Hafenanlage und neben all dem ein weitgehender Erhalt der öffentlichen Zugänglichkeit des Geländes.[1] Seit Eröffnung der wiedererrichteten Ventehalle wird darin ein Restaurant betrieben.

Geschichte

Vorgeschichte

Die Nutzung des Anwesens als Anlegestelle für die königlichen und später kaiserlichen Boote stand in engem Zusammenhang mit der wenige Kilometer nordöstlich liegenden Pfaueninsel. Friedrich Wilhelm II. und darauffolgend sein Sohn Friedrich Wilhelm III. ließen die Insel für vergnügliche Aufenthalte architektonisch und gartenkünstlerisch gestalten. Für Fahrten auf der Havel standen Kähne und überdachte Gondeln zur Verfügung. Nach den Befreiungskriegen kamen weitere Wasserfahrzeuge hinzu, als Friedrich Wilhelm III. 1814 vom englischen König Georg IV. ein dreimastiges Schiff geschenkt bekam. Als der Dreimaster im Laufe der Zeit wasseruntauglich geworden war, erhielt er von dessen Nachfolger Wilhelm IV. 1832 den verkleinerten Nachbau einer Fregatte, die zum Gedenken an die 1810 verstorbene preußische Königin Luise auf den Namen „Royal Louise“ getauft wurde. Beide Schiffe hatten auf der Pfaueninsel ihren Liegeplatz und überwinterten in einem 1833 auf der Südseite errichteten Fregattenschuppen. Der Landweg von Potsdam zur Pfaueninsel war zeitaufwändig. Ebenso aufwändig war die Anforderung der Boote, die bei Bedarf durch den Reitknecht bestellt wurden und von der Insel über den Wasserweg bis zum Stadtschloss, zum Marmorpalais oder zur Meierei im Neuen Garten gebracht werden mussten.

Das Craatzsche Grundstück

Um eine schnellere Nutzung der Wasserfahrzeuge zu ermöglichen, erwarb Friedrich Wilhelm IV. nach seinem Regierungsantritt das erbteilungshalber zum Verkauf[2] stehende Anwesen des verstorbenen Müllers Joachim Gustav Craatz, der ein Holzschneidewerk mit Windmühle und Rosswerk betrieben hatte. Am 1. Juli 1841 wickelte der Gartendirektor Peter Joseph Lenné den Kauf ab.[3]

Auf dem insgesamt über zwei Morgen großen Grundstück,[4] das an der „Chaussee nach der Schwanenbrücke“, der heutigen Schwanenallee, landeinwärts lag, standen das einstöckige massive Mühlenhaus Nr. 7 nebst Anbau von Holz und Fachwerk, ein am linken Giebel dieses Hauses neuaufgebautes Wohnhaus, ein von Holz- und Fachwerk errichteter Schuppen mit einem darin befindlichen Roßwerke, ein von Holz- und Fachwerk errichteter Pferde- und Schweinestall nebst Abtritt, ein kleiner Federviehstall, ein Rohrbrunnen, ein bei den Wohngebäuden befindlicher, mit Obstbäumen und Weinstöcken bestandener Garten von 95 ½ Quadratruten, ein Ackerstück von 40 Quadratruten Flächeninhalt. Der Wert des Grundstücks betrug 4072 Th., 5 Sgr.[5] Die Windmühle war bereits vor dem Kauf des Anwesens in den 1830er-Jahren abgebrannt und der achteckige Mühlenstumpf in dem neuaufgebauten Wohnhaus integriert worden.

Die vorhandene Gebäudesituation blieb nach dem Verkauf an den König bestehen. Im Haus wurden 1842 lediglich Unterkunftsräume für die Pioniere hergerichtet, die zur Bedienung der „Royal Louise“ in der Stärke von einem Unteroffizier und sechs Gemeinen abkommandiert waren. Die Fregatte und weitere Boote des Hofes erhielten in den Sommermonaten am vormals Craatzschen Grundstück ihren Liegeplatz, mussten im Herbst jedoch wieder zur Pfaueninsel gebracht werden, da es noch keine Möglichkeit für eine Überwinterung gab. Als im April 1850 die ersten Matrosen der Königlich Preußischen Marine zur Bedienung der Boote eintrafen, setzte sich nach und nach die Bezeichnung „Matrosenstation“ durch.[6]

Erste Pläne für eine Neuanlage

Im Zuge der Landschaftsumgestaltung durch Peter Joseph Lenné, in die auch Gebäude einbezogen waren, die an den Havelufern oder an Verbindungswegen zwischen den königlichen Gartenanlagen standen, wünschte Friedrich Wilhelm IV. für die Matrosenstation eine repräsentative Architektur. Nach Vorgaben des Königs legte der Architekt Ludwig Ferdinand Hesse 1847 einen „Entwurf zu dem Umbau der Matrosen-Station bei dem Neuen Garten“[7] vor. Unter Einbeziehung der vorhandenen Gebäude und weiterer kleiner Anbauten entwarf Hesse eine gestaffelte Baugruppe im italienisierenden Stil. Auf dem oktogonalen Grundriss der abgebrannten Mühle bildete ein dreigeschossiger Turm den Kern des Gebäudekomplexes. Hesses Vorschlag wurde jedoch nicht realisiert. Auch ein 1857 von Friedrich August Stüler gefertigter Entwurf[8] kam nicht zur Ausführung, auf dem ein ähnlich aussehender Turm wie ein Scharnier zwei im rechten Winkel angrenzende Wohnhäuser verband.

Erst drei Jahrzehnte später nahm Wilhelm II. das Bauvorhaben wieder auf. Hofbaurat Franz Haeberlin legte im Juni und Juli 1888 Entwürfe vor, von denen der „Entwurf zu einem Landungsplatze für die Königl: Boote bei der Matrosen-Station am Neuen Garten“ einen 9-achsigen Empfangspavillon mit flankierenden Laubengängen und Bootsschuppen auf dem seeseitigen Grundstück zeigt. Als architektonisches Vorbild dienten die Formen der englischen Gotik, wie sie seit dem Bau des Schlosses Babelsberg bei Wohnhäusern in der Potsdamer Berliner Vorstadt häufiger vorkamen. Auf dem im Juni entstandenen Entwurf „Project zu einem Landungsplatze für die Königl: Wasserfahrzeuge bei der Matrosen-Station am Neuen Garten“ sind auf dem landeinwärts liegenden Grundstück Wohngebäude für das Bedienungspersonal eingezeichnet. Aber auch diese Entwürfe wurden wieder verworfen.

Neubau der Matrosenstation unter Wilhelm II.

Letztendlich entschied sich Wilhelm II. für den historisierenden Baustil der norwegischen Architektur. Damit entsprach er einem Zeitgeist des ausgehenden 19. Jahrhunderts, in dem die skandinavische Kunst und Kultur im deutschsprachigen Raum mit Begeisterung aufgenommen wurde. Aus den freundschaftlichen Beziehungen zu Norwegen ergaben sich nicht zuletzt auch die jährlichen Nordlandfahrten Wilhelms II., die er von 1889 bis 1914 mit der Staatsyacht Hohenzollern vornehmlich in den norwegischen Fjorden unternahm. Mit dem Bau einer neuen Matrosenstation wurde der norwegische, am Polytechnikum in Hannover ausgebildete Architekt Holm Hansen Munthe beauftragt, dessen Arbeiten Wilhelm II. in Norwegen bereits kennengelernt hatte.

Für Potsdam entwarf Munthe ein Gebäudeensemble, das den Plänen Haeberlins ähnelte. Auf dem seeseitigen Grundstück entstand 1891/92 als Hauptgebäude der Empfangspavillon, die „Ventehalle“. Ein Jahr später wurden nordwestlich davon ein Langschuppen für das kaiserliche Dampfschiff „Alexandria“ und ein Gig-Schuppen errichtet sowie das unmittelbar an die Empfangshalle grenzende Ufer mit einem Zyklopenmauerwerk aus Feldsteinen befestigt. In der Mitte führten Treppenstufen ins Wasser und an den Enden verliehen Zinnen aus Sandstein der Kaimauer einen wehrhaften Charakter. In der kleinen, südöstlich angrenzenden Bucht waren die dort festgemachten Boote über einen Steg mit hölzerner Treppe zugänglich. Neben einem Pinasse-Schuppen standen sechs Geschütze, aus denen bei besonderen Anlässen Salut geschossen wurde.

Für das Bedienungspersonal ließ Munthe zwischen 1893 und 1895 auf dem landeinwärts liegenden Grundstück eine U-förmige Wohnanlage errichten: im Nordwesten das Bootshaus mit Bootsschuppen und der Wohnung des Maschinisten, im Südwesten ein Kasernement zur Unterbringung der Matrosen und im Südosten das Dienst- und Wohnhaus des Stationsleiters und Kapitäns Carl Velten (1849–1925). Als Nachfolger seines Schwiegervaters Kapitän Zwanziger bekleidete der aus Bonn stammende Velten dieses Amt fast fünfzig Jahre, vom 2. April 1876[9] bis zu seinem Lebensende und bekam 1906 von Wilhelm II. den Ehrentitel „Kaiserlicher Yachtkapitän“ verliehen.[10]

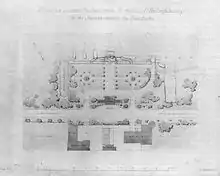

Die einfach gehaltene Außenanlage gestaltete vermutlich Hofgärtner Theodor II. Nietner,[11] der von 1878 bis 1893 für den Neuen Garten und das Potsdamer Stadtrevier zuständig war.[12] Als Vorfahrt konzipiert, verlief ein Weg durch das links vor der Empfangshalle stehende Eingangstor im Bogen an der Halle vorbei. Von ihm führten Wege zu den Schuppen, den Salutgeschützen und zum Ufer. Für das landeinwärts liegende Grundstück plante Nietner innerhalb des Hofes einen Garten mit umlaufender, U-förmiger Wegeführung und ließ das gesamte Areal mit Birken und Nadelgehölzen bepflanzen.

Nach der Fertigstellung erhielt die Matrosenstation 1896 durch Wilhelm II. den norwegischen Namen Kongsnæs, was so viel wie „des Königs Landzunge“ bedeutet. Die Namensgebung erfolgte vermutlich in Anlehnung an den Standort des Norsk Folkemuseums auf der Halbinsel Bygdøy im Oslofjord. In dem Freilichtmuseum ließ der König von Schweden und Norwegen, Oskar II., seit 1881 aus ganz Norwegen zusammengetragene, vom Verfall bedrohte Holzhäuser aufstellen. Ein dort vorhandener Torbogen wurde in ähnlicher Form auch an der Matrosenstation errichtet und mit dem Namenszug KONGSNÆS geschmückt.[13]

Nutzung

Die Matrosenstation Kongsnæs diente kleineren Booten als Liegeplatz und war Heimathafen für die Miniaturfregatte Royal Louise sowie die 1887 vom Stapel gelaufene Schraubendampfyacht Alexandria, auf denen Kapitän Velten das Kommando hatte. Diese, zur damaligen Zeit „Spielyachten“, „Lustschiffe“ beziehungsweise „Salondampfer“ genannten Wasserfahrzeuge[10] nutzte die kaiserliche Familie für Vergnügungs- und Repräsentationsfahrten auf Havel und Spree bis zum Berliner Schloss.[14] Der Seeoffiziersnachwuchs erhielt auf der Fregatte zudem praktischen Unterricht im Auf- und Abtakeln,[15] und die Prinzen übten schon seit den Kindertagen Wilhelms II. Seemannschaft und führten mit den kleineren Booten sportliche Wettkämpfe aus. Der Kaiser blieb dem Wassersport verbunden und fuhr mit der „Alexandria“ seit 1894 regelmäßig von Kongsnæs nach Grünau zur Eröffnung der Ruderregatta und zur Übergabe des „Kaiserpreises“.[10]

Darüber hinaus führten hier im Sommer 1897 der Physiker Adolf Slaby und sein Assistent Georg Graf von Arco Versuche zur Perfektionierung der drahtlosen Telegrafie Marconis durch. Unterstützt von den Mannschaften der Matrosenstation gelang nach fast zweimonatiger Forschung am 27. August die Signalübertragung vom 1,6 Kilometer entfernten Campanile der Sacrower Heilandskirche zum Empfangspavillon. Eine Gedenktafel am Glockenturm, auf dem die erste deutsche Antennenanlage für drahtlose Telegraphie errichtet war, erinnert an diesen Erfolg.

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Ende der Monarchie konfiszierte die neue Regierung das Vermögen des Hauses Hohenzollern, wodurch die ursprüngliche Bestimmung von Kongsnæs als Anlegestelle für die kaiserlichen Lustschiffe endete. Zum Schiffspark gehörten 1919 die „Royal Louise“ mit Beiboot, die „Alexandria“ mit Beiboot, die Ruderboote „Arkona“ und „Wherry“, ein Gigvierer und -zweier, die türkischen Kaik I und II, ein Kajak, das Ruderboot der „Militär-Schwimmanstalt“, ein Schleppboot, ein Arbeitsboot und ein Scheuerpram. Diese Schiffe waren bald in alle Winde verstreut.[16] Die „Royal Louise“ wurde 1921 dem Berliner „Verein Seglerhaus am Wannsee“ (VSaW) übergeben[17] und das Dampfschiff „Alexandria“ 1923 an eine Wiener Reederei verkauft.[18]

Nach der Verabschiedung des Gesetzes über die Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Preußischen Staat und den Mitgliedern des vormals regierenden Preußischen Königshauses,[19] im Oktober 1926, verblieb die Matrosenstation Kongsnæs im Besitz des ehemaligen Königshauses. Die Gebäude auf dem landseitigen Grundstück wurden als Wohnraum vermietet. Den Empfangspavillon, die Bootsschuppen und das Ufergelände nutzten seit 1922[20] die circa 300 in und um Berlin und Potsdam wohnenden Mitglieder[10] des „Kaiserlichen Yacht-Clubs“ (KYC) in Kiel sowie verschiedene Wassersportvereine,[21] deren Segelyachten den Bau neuer Stege erforderten.

1924 nahm der Verein kleinere Veränderungen an den Gebäuden vor, ließ eine Entwässerungsanlage bauen und plante 1929 einen größeren Anbau.[22] Der Empfangspavillon sollte auf der Nordwestseite um einen Klubraum mit gastronomischem Teil, Toiletten, einer Küche und Nebenräumen erweitert werden.[22] Das beauftragte Berliner Architekturbüro Karl Kujath entwarf einen einstöckigen Anbau in Holzbauweise. Für den am Pavillon angrenzenden Gebäudeteil, in dem der Klubraum untergebracht werden sollte, war eine durchgehende Verglasung mit Sprossenfenstern vorgesehen, die zur Seeseite rechtwinklig aus der Gebäudeflucht herausragte. Ein analoger Anbau auf der Südostseite wurde wieder verworfen. An den Klubraum sollte der Küchenbereich grenzen. Für diesen Gebäudeteil waren kleine Fensteröffnungen vorgesehen und ein steiles Giebeldach mit dem Schornstein.[23] Der Entwurf kam in dieser Form nicht zur Ausführung. Stattdessen errichtete die Potsdamer Zimmerei und Bautischlerei Hartmann 1930 einen deutlich schlichteren Anbau[24] in Ständerbauweise.

Zerstörung

Am Ende des Zweiten Weltkriegs kam es auf dem Grundstück zu schweren Zerstörungen, als die seeseitig liegenden Gebäude während der Kampfhandlungen vermutlich durch Artilleriebeschuss Feuer fingen. Der Empfangspavillon, der Langschuppen und der Torbogen brannten ab, die landeinwärts stehenden Wohnhäuser blieben weitgehend unversehrt. Die Reste der Ruinen wurden wahrscheinlich 1961 beim Bau der Berliner Mauer abgetragen.[24] Die Grenzanlage zwischen West-Berlin und Potsdam führte entlang der Schwanenallee und durchschnitt Kongsnæs, wodurch der Zugang zum abgetrennten seeseitigen Grundstücksbereich bis zur Wende 1989 nicht mehr möglich war.

Wiederaufbau

Nach der Wiedervereinigung bildete sich innerhalb der „Deutsch-Norwegischen Freundschaftsgesellschaft e. V.“ (DNF) im April 1996 die „Projektgruppe Kongsnæs“, aus der im April 1999 der eigenständige „Förderverein Kongsnæs e. V.“ hervorging. Der Verein setzte sich die Sanierung des Gebäudeensembles und den Wiederaufbau der Ventehalle zum Ziel und erreichte, dass das Grundstück mit den Wohnhäusern und den verbliebenen baulichen Resten, zu denen die noch vorhandenen Fundamente der Empfangshalle und die Kaimauer gehörten, unter Denkmalschutz gestellt wurden. Schon seit 1990 steht Kongsnæs als Teil des Weltkulturerbes „Potsdamer Kulturlandschaft“ unter dem Schutz der UNESCO. Bereits ein Jahr später, im September 2000, konnte die von einer norwegischen Tischlerei aus Kaupanger am Sognefjord gefertigte Rekonstruktion des Torbogens aufgestellt werden.

.jpg.webp)

Im September 2006 schrieb die Stadt Potsdam das ca. 8.000 m2 große Grundstück mit den vorhandenen drei Wohnhäusern, deren Nutzfläche insgesamt ca. 990 m2 beträgt, erstmals zum Verkauf aus.[25] Vom Käufer wird die Sanierung der Häuser erwartet und die historische Wiederherstellung der Ventehalle sowie der Hafenanlage. Zudem soll das Gebäudeensemble so genutzt werden, dass es dem sensiblen Bereich im UNESCO-Weltkulturerbe und einer öffentlichen Zugänglichkeit gerecht wird.[26] Obwohl sich Kaufinteressenten um das Objekt bemühten, wurde die Ausschreibung Ende März 2008 ohne Ergebnis beendet und eine Neuausschreibung angekündigt. Die Stadt begründete diesen Schritt mit weiteren bei der Landeshauptstadt eingegangenen, inhaltlich interessanten Angeboten und neuen Nutzungskonzepten.[27] Anfang 2009 erhielt Michael Linckersdorff den Zuschlag.

Am 11. September 2010 erfolgte die Grundsteinlegung für den Wiederaufbau des ehemaligen Empfangspavillons Ventehalle, mit der eine Danziger Holzbaufirma beauftragt wurde. Der Investor plant die gastronomische Nutzung als Caférestaurant mit 60 Plätzen im Innenraum, 32 Plätzen auf der verglasten Veranda und 30 Außenplätzen auf den Bastionen am Ufer. Ein eingeschossiger Funktionsbau, den ein gläserner Gang mit dem Pavillon verbindet, nimmt die Küche, Toilettenanlage, Lager und die Haustechnik auf. Das ehemalige Haus des Stationsleiters, oder auch Kapitänshaus, die Matrosenkaserne und das Bootshaus sind weiterhin für Wohnzwecke vorgesehen. Im Kapitänshaus wird zudem ein Bootshändler für historische Yachten und Nachbauten Büroräume einrichten.[28]

Das Nutzungskonzept führte zu Konflikten mit den Anrainern, die durch die gastronomische Nutzung und die Größe der Hafenanlage eine Lärmbelästigung und erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Schwanenallee befürchteten. Ein Biergarten, eine Tiefgarage und ein auf maximal 110 Teilnehmer ausgelegter Versammlungsort für lokale Vereine im Bootshaus wurden verworfen.[29][30] Auf den überarbeiteten Plänen hatte Linckersdorff die ursprünglich mit 110 Bootsliegeplätzen geplante Hafenanlage auf einen Steg mit 32 m Länge [für Charter- und Fahrgastschiffe] sowie den umlaufenden Steg im Hafenrund der mit seinem Stegfinger von 10 m in den Jungfernsee ragt und maximal 30 zumeist historische Segelyachten aufnehmen wird reduziert.[31] Die Baugenehmigung zum Wiederaufbau der Kaiserlichen Matrosenstation wurde im Januar 2014 erteilt, nachdem die Stadt eine frühere aus dem Jahre 2010 wegen Rechtsunsicherheiten nach einer Verwaltungsgerichtsklage wieder zurückgezogen hatte.[32] Im April 2018 konnte die wiederaufgebaute Ventehalle eingeweiht werden.[33] Der 1998 fertiggestellte Nachbau der Miniaturfregatte „Royal Louise“ soll, wie zuvor das 1947 abgewrackte Original, mit Kongsnæs seinen Heimathafen erhalten.[34]

Am 7. Dezember 2021 wurden der Förderverein Kongsnæs e.V., Michael Linckersdorff und der norwegische Diplomat Sverre Jervell mit dem Willy-Brandt-Preis 2021 der Norwegisch-Deutschen Willy-Brandt-Stiftung[35] in Oslo geehrt.

Architektur

Im Zuge der norwegischen Unabhängigkeitsbestrebungen und dem damit verbundenen Prozess der kulturellen Identitätsfindung entwickelte sich in der architektonischen Formensprache eine Rückbesinnung auf historische Holzbauweisen, die im ländlichen Baustil der Schweiz ihren Anfang nahm. Nachdem der Architekt Hans Ditlev Franciscus von Linstow 1839 neben dem Königlichen Schloss in Oslo das hölzerne Wachgebäude im Schweizer Stil errichten ließ, verbreitete sich der Bautypus des alpenländischen Chalets über das ganze Land. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts und der norwegischen Nationalromantik entwickelte sich aus dem Schweizer Stil der sogenannte Drachenstil, der Dekorationselemente aus der Wikingerkunst enthielt, die sich auch an den mittelalterlichen Stabkirchen finden.

Holm Hansen Munthe stand an der Spitze der Renaissancebewegung norwegischer Architektur […], die wieder Bezug auf die Gestalt des horizontalen Blockbaus und der vertikalen Konstruktion der Stabkirchen sowie deren malerische Ausbildung durch Giebel, Vorhallen und reich geschnitzte Stützen, Balken und sonstige Ornamentik nahm […].[36] Im Drachenstil entstanden nach Munthes Entwürfen das auf dem Holmenkollen bei Christiania 1889 errichtete Holmenkollen Touristhotel und das 1891 fertiggestellte Restaurant Frognerseteren, sowie ein im selben Jahr erbautes und 1936 abgebranntes Restaurant im heutigen Osloer Stadtteil St. Hanshaugen. Während der Bauarbeiten an der Potsdamer Matrosenstation schuf er im Auftrag Wilhelms II. 1891 außerdem das kaiserliche Jagdschloss und 1893 die Stabkirche „Hubertuskapelle“ im ostpreußischen Rominten, dem heutigen Krasnolessje.

Als Gegenstück zur Matrosenstation Kongsnæs wurde zur gleichen Zeit der heute nicht mehr erhaltene „Kaiserliche Anlegesteg“ in Spandau errichtet. Der Berliner Architekt Johannes Lange entwarf eine mit nordischen Motiven und Drachenköpfen reich geschmückte Überdachung über einer rechtwinklig laufenden Treppe, die die Anlegestelle mit der Eisenbahn verband.[37] Dagegen ist die 1911 fertiggestellte Holzkirche auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf, die der Architekt Gustav Werner nach dem Vorbild norwegischer Stabkirchen entwarf, heute noch erhalten.

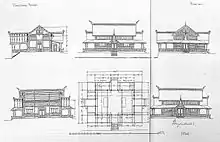

Empfangsgebäude – Ventehalle

Die 1891/92 im Drachenstil erbaute Empfangshalle entwarf Munthe nach dem Vorbild des St. Hanshaugener Restaurants.[36] Die Holzteile ließ er in Norwegen vorfertigen und von norwegischen Zimmerleuten in Potsdam zusammensetzen. Der unmittelbar am Ufer vorgesehene Standort erforderte zunächst eine Gründung auf Pfahlrosten und darauf einen massiven Unterbau, bevor das 8,10 Meter breite und 13,20 Meter lange Gebäude, mit einer Firsthöhe von rund 8 Metern,[38] in Ständerbauweise errichtet werden konnte. Eine entlang der See- und der beiden Giebelseiten laufende, überdachte Veranda unterbrach Munthe auf jeder Gebäudeseite durch insgesamt vier Eingangsbereiche, die er mit schmalen, spitz hochgezogenen Satteldächern betonte. Schmückende Elemente erhielt der Pavillon durch geschnitzte Säulen, die das Pultdach der Veranda stützten, Zierbretter an den Giebelkanten und entlang der Firstlinien laufende, durchbrochene First- oder Dachkämme mit stilisierten Drachenköpfen an deren Enden. Das Außengebäude und einige Konstruktionsteile im Innenraum wurden mit rotbrauner Farbe gestrichen.

Im Inneren des Gebäudes war lediglich ein großer, bis zur Dachschalung offener Saal und Toilettenanlagen untergebracht. Durch Fensteröffnungen im unteren Bereich und mehrfach gekuppelten Kleeblattbogen-Fenstern in der oberen Wandzone fiel Licht in den Saal, der eine einfache Ausstattung mit Tischen, Stühlen und in Norwegen hergestellten Kronleuchtern hatte. Entlang der Wände lief eine Holzbank, die an den Türen mit hohen, durch Voluten geschmückte Wangen abschloss. Über die von norwegischen Malern ausgeführten Dekorationen an den mit Holzpaneel verkleideten Wänden schrieb die Baugewerks-Zeitung am 27. August 1892: Die einzelnen Holzverzierungen schmiegen sich an die Struktur des Holzes an und wirken besonders die an Säulen und anderen Holzflächen eingekerbten Rosetten durch einfache, aber passende Muster. […] Die Hölzer über dem Paneel sind in einer sehr hellen Farbe gestrichen, die höher liegenden Flächen dagegen mit Vorhängen bemalt, welche einfache Muster von Stickereien in brauner Farbe zeigen. Unter den Sparren zieht sich ein durchlaufender Fries hin, welcher aus Verschlingungen von Thieren des nordischen Sagenkreises gebildet und in einfachen Farben ausgeführt ist. Darüber befindet sich eine Palmettenverzierung in brauner Farbe […] statt der Verdachungen über den Thüren sind sogenannte Zierbretter vorgestreckt, welche in Konsolbrettern ruhen und als Drachenköpfe ausgebildet sind.[39]

Bootshaus

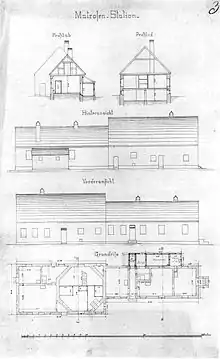

Das 1893 auf rechteckigem Grundriss erbaute Bootshaus war das erste der drei landeinwärts stehenden Holzhäuser. Es wurde mit der Längsseite parallel zur Straße errichtet und beherbergte auf der rechten Seite die Werkstatträume und auf der linken den Heizungs- und Kesselraum sowie einen Aufenthaltsraum mit Eckveranda, von der Treppenstufen auf den Hof führten. Die Wohnräume des Maschinisten, beziehungsweise Werkstattleiters, lagen im Dachgeschoss. In der Gebäudemitte öffnete sich eine schulterbogenartig gerahmte Durchfahrt, durch die Boote über eine Rampe bis in den dahinter liegenden, asymmetrisch angebauten Bootsschuppen gebracht werden konnten. In Verlängerung des Schuppens schloss sich ein kleiner Anbau mit Abortanlage an.[40]

Kasernement der Matrosen

In der Mitte des Ensembles entstand ein Jahr später das Unterkunftsgebäude für die Matrosen. Das ebenfalls auf rechteckigem Grundriss errichtete Haus konnte an beiden Giebelseiten betreten werden. An den anschließenden Korridor, der sich in einer Achse durch die Mitte des Gebäudes zog, grenzte das zur Hofseite liegende Speisezimmer, eine kleine Anrichte und die Treppe ins Dachgeschoss, die Küche, eine kleine Speisekammer und eine Rollkammer. Auf der rückwärtigen Hausseite waren zwei Schlafsäle für die Matrosen eingerichtet und das Zimmer des Unteroffiziers. Im Dachgeschoss standen weitere Kammern zur Verfügung, die über Fenster an den Giebelseiten sowie dreieckige Mittelgauben und flankierende kleinere Gauben belichtet wurden. Im Außenbereich nutzten der Unteroffizier eine kleine Eckveranda auf der Südostseite, die direkt an dessen Zimmer grenzte und die Matrosen eine Veranda auf der Nordwestseite, die über die gesamte Hausbreite reichte.[40]

Haus des Stationsleiters

Der Hierarchie folgend wurde das Haus des Stationsleiters, oder auch „Kapitänshaus“, großzügiger gestaltet. Das teilunterkellerte Gebäude entstand 1895 auf kreuzförmigem Grundriss. Daran grenzte auf der Rückseite im Südwesten ein Anbau, der die Toilette, Waschküche und eine Rollkammer aufnahm. Der Eingang ins Wohnhaus lag auf der Hofseite. Von einem Vorflur war das zur Schwanenallee orientierte Dienstzimmer des Stationsleiters zugänglich, dessen Fenster einen Blick zu den seeseitigen Gebäuden ermöglichte. Zur Hofseite war dem Dienstzimmer eine Veranda vorgestellt, die sich auf der gegenüberliegenden Hausseite symmetrisch wiederholte und der privaten Nutzung diente. Der im rechten Winkel weiterführende Flur erschloss die Privaträume und die Hausküche sowie die Hofküche und die Speisekammer zur Versorgung der Matrosen. Die Schlafzimmer, Kammern und das Badezimmer im Dachgeschoss waren über eine Treppe im rückwärtigen Teil des Hauses erreichbar. An den Giebeln zur Hof- und Straßenseite standen den Bewohnern Loggien zur Verfügung.[41]

Bootshaus, Zeichnung von 1893

Bootshaus, Zeichnung von 1893 Ehemaliges Bootshaus 2010

Ehemaliges Bootshaus 2010 Matrosenkaserne, Holm Hansen Munthe, 1894

Matrosenkaserne, Holm Hansen Munthe, 1894 Ehemalige Matrosenkaserne 2011

Ehemalige Matrosenkaserne 2011 Ehemaliges Kapitänshaus 2010

Ehemaliges Kapitänshaus 2010

Konstruktion der Wohnhäuser

Die Holzteile der eingeschossigen Wohnhäuser wurden im etwa 20 Kilometer östlich von Oslo liegenden Strømmen vorgefertigt und in Potsdam von norwegischen Zimmerleuten auf Feldsteinsockeln aufgebaut.[42] Vorgelegte hölzerne Treppenstufen ermöglichten den Zugang direkt ins Haus oder auf die Veranden. Das tragende Element der Gebäude besteht aus einem Skelett geschosshoher Holzstiele, auf denen im Erdgeschoss horizontale und im Dachgeschoss vertikale Brettlagen in Nut-Feder-Verbindung die Außenhaut bilden. Die aufwendiger verarbeiteten Bretter am Haus des Stationsleiters sind gehobelt und am Matrosen-Kasernement sowie dem Bootshaus aus einfachen Schwarten. Die Balkenköpfe der Deckenbalken stehen über, sodass die Dachgeschosszone leicht auskragt.[43] Die Satteldächer ruhen auf Kniestöcken, wodurch sich die Nutzfläche des Dachgeschosses vergrößert. Gauben lockern die Dachflächen auf und dienen der Raumbelichtung. Das Konstruktionsprinzip entspricht der damals propagierten nordischen Bauweise. Es zeigt eine Wiederaufnahme der norwegischen Holzarchitektur in ihrer Grundgestalt, insbesondere im Wechsel von horizontaler und vertikaler Gliederung zwischen Erd- und Ober- beziehungsweise Dachgeschoss sowie in der Verwendung typischer Schmuckelemente wie den Drachenköpfen, und zugleich die Übersetzung in eine zeitgemäßere Konstruktion. Aus dem ursprünglichen Blockhaus ist ein Holzskelett mit imitierender Verschalung entstanden, das die Anfänge moderner Vorfertigung markiert.[11]

Die ursprünglich auf den Firsten und Gauben entlanglaufenden Dachkämme mit verschlungenen Tierkörpern und floralen Verzierungen an deren Enden wurden bei der späteren Umnutzung zu Mietzwecken entfernt. Die ehemals offenen Loggien und Veranden wurden durch vertikale Brettlagen geschlossen und als Wohnraum nutzbar gemacht sowie die Durchfahrt des Bootshauses zugemauert und der rückwärtige Bootsschuppen umgebaut.[11]

Im Innern wurde das Holzskelett ebenfalls mit vertikal angebrachten Brettlagen in Nut-Feder-Verbindung verkleidet und nur die Schornsteine sowie kurze Wandbereiche gemauert. Die Fußböden der Räume bekamen einen Belag aus Holzdielen und die Flure rautenförmig verlegte Fliesen. Hölzerne Bekleidungen umrahmten die Fenster und Türen, deren Türblätter die Schiffskehle dekorativ schmückte. An den Treppengeländern wiederholte sich die Form der balusterförmig ausgesägten Bretter, wie sie auch die Veranden und Loggien begrenzten.[44] Nach der Umnutzung blieben die Treppen, Geländer und viele Türen erhalten.[11]

Nach diesem Konstruktionsprinzip entstanden ab 1891 weitere Holzhäuser in der Umgebung; unter anderem in Lehnitz bei Oranienburg, Stolpe bei Hennigsdorf und Waidmannslust bei Tegel. Danach verfeinerte die „Wolgaster Actien-Gesellschaft für Holzbearbeitung“, später „Wolgaster Holzindustrie AG“ diese Bauweise und errichtete nach den Entwürfen von Johannes Lange in Berlin und Neubabelsberg Holzhäuser in Fertigbauweise für den gehobenen Bedarf.[11]

Literatur

- Julius Haeckel, Christoph Voigt: Die ehemalige königliche Matrosenstation zu Potsdam. In: Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Potsdams. Neue Folge 6, 1927, S. 219–263.

- Jörg Limberg: Die ehemalige Kaiserliche Matrosenstation. In: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (Hrsg.): Brandenburgische Denkmalpflege. Jahrgang 12, Heft 1, Willmuth Arenhövel, Berlin 2003, ISSN 0942-3397, S. 33–53.

- Andreas Kitschke: Ludwig Ferdinand Hesse (1795–1876) Hofarchitekt unter drei preußischen Königen. 1. Auflage. Deutscher Kunstverlag, München 2007, ISBN 978-3-422-06611-3, S. 289 f.

Weblinks

Einzelnachweise

- Förderverein Kongsnæs e. V. (Memento vom 28. August 2018 im Internet Archive), abgerufen am 28. November 2015.

- Christoph Voigt: Die ehemalige Königliche Matrosenstation zu Potsdam. Mit einer Einleitung von Julius Haeckel, in: Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Potsdams. Neue Folge, Band VI, Heft 3, 1929, S. 220.

- Andreas Kitschke: Ludwig Ferdinand Hesse, S. 289.

- Jörg Limberg: Kongsnæs – Die ehemalige Kaiserliche Matrosenstation, in: Brandenburgische Denkmalpflege, S. 33.

- Christoph Voigt, in: Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Potsdams, S. 225.

- Christoph Voigt, S. 226.

- Entwurf zu dem Umbau der Matrosen-Station bei dem Neuen Garten, Ludwig Ferdinand Hesse, 1847. SPSG, Plansammlung, Nr. 3232

- Entwurf zum Umbau der Matrosenstation, Friedrich August Stüler, 1857. Potsdam-Museum, Potsdam, Inv. V 81/169 K 3.

- Lothar Voß: Carl Velten. Kapitän und Leiter der Matrosenstation Kongsnæs. In: Die Mark Brandenburg. Heft 73, Marika Großer Verlag, Berlin 2009, S. 38.

- Lothar Voß: Carl Velten. S. 40.

- Jörg Limberg: Kongsnæs – Die ehemalige Kaiserliche Matrosenstation, S. 51.

- Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg: Preußisch Grün. Hofgärtner in Brandenburg-Preußen. Potsdam 2004, S. 327.

- Katharina Bahr: Kinderträume eines Kaisers. In: SPSG: Porticus. Heft 1, Potsdam 1997, S. 14.

- Für die „Alexandria“ hatte Wilhelm II. 1895/96 eine Anlegestelle an der Wasserseite des Schlosses errichten lassen. Siehe Albert Geyer: Geschichte des Schlosses zu Berlin. Zweiter Band. Vom Königsschloß zum Schloß des Kaisers (1698-1918), Der Text, Nicolai, Berlin 1992, S. 130; Abb. dazu bei Goerd Peschken und Hans-Werner Klünner: Das Berliner Schloss, Propyläen, Frankfurt am Main, Berlin 1991. S. 135

- Frank Bauer, Hartmut Knitter, Heinz Ruppert: Vernichtet, Vergessen, Verdrängt. Militärbauten und militärische Denkmäler in Potsdam. Mittler & Sohn, Herford 1993, S. 99.

- Bauer, Knitter, Ruppert: Vernichtet, Vergessen, Verdrängt. Militärbauten und militärische Denkmäler in Potsdam, S. 100.

- Arbeitskreis historischer Schiffbau e. V.: Royal Louise – eine königliche Lustyacht auf den Berlin-Potsdamer Gewässern, abgerufen am 28. November 2015.

- Historischer Hafen Brandenburg an der Havel e. V.: Die Wiemann-Werft in Brandenburg an der Havel, abgerufen am 28. November 2015.

- Jörg Kirschstein: Fürstenabfindung (Memento vom 28. März 2013 im Internet Archive), abgerufen am 21. Februar 2011.

- Friedrich Mielke: Potsdamer Baukunst. Berlin 1998, S. 436.

- Kaiserlicher Yacht-Club. In: Potsdamer Jahresschau 1928.

- Jörg Limberg: Kongsnæs – Die ehemalige Kaiserliche Matrosenstation, S. 52.

- Entwurf für den Um- und Erweiterungsbau des ehemaligen Empfangspavillons der Matrosenstation Kongsnaes. Ansicht. Architekturbüro Karl Kujath, Berlin, 1929. SvP, UDSB, Acta specialia Schwanenallee 7, Bd. 2, Bl. 20.

- Jörg Limberg: Kongsnæs – Die ehemalige Kaiserliche Matrosenstation, S. 53.

- Landeshauptstadt Potsdam. Ausschreibung: Ehemalige Kaiserliche Matrosenstation Kongsnæs. Kurzexposé von 2008.

- Förderverein Kongsnæs e.V., Pressemitteilung vom 25. Juni 2008, abgerufen am 28. Februar 2011.

- Potsdamer Neueste Nachrichten vom 5. April 2008, abgerufen am 1. März 2011.

- Michael Linckersdorff, Pressemeldung (PDF; 50 kB) vom 21. Juni 2011, abgerufen am 18. Oktober 2011.

- Potsdamer Neueste Nachrichten, 16. März 2011, abgerufen am 2. Mai 2011.

- Potsdamer Neueste Nachrichten, 22. Juni 2011, abgerufen am 20. Oktober 2011.

- Michael Linckersdorff, Januar 2011, abgerufen am 2. April 2011.

- rbb-online: Neuer Anlauf für die Matrosenstation in Potsdam, abgerufen am 11. Januar 2014.

- Andrea Lütkewitz: Erinnerung als Antrieb. In: Potsdamer Neueste Nachrichten vom 23. April 2018, abgerufen am 7. Juli 2018.

- Yacht- und Schifffahrtsverein zu Potsdam e. V.: Die Chronik der ROYAL LOUISE, abgerufen am 8. Juli 2018.

- http://www.willy-brandt-stiftelsen.no/de/prisen/prisvinnere

- Jörg Limberg: Kongsnæs – Die ehemalige Kaiserliche Matrosenstation, S. 41.

- Landungsstelle für Kaiserliche Salondampfer bei Spandau. In: Centralblatt der Bauverwaltung, XII. Jg., Nr. 13, 1892, S. 134 f.

- Maße aus der Zeichnung mit Grundriss, Ansichten und Schnitte von Holm Hansen Munthe, 1891. In: Jörg Limberg: Kongsnæs – Die ehemalige Kaiserliche Matrosenstation, S. 42. Originalzeichnung: Oslo Kommune, Byantikvaren (Stadtmuseum Oslo), Nr. 143601.

- Der schwedische Pavillon Seiner Majestät des Kaisers in Potsdam. In: Baugewerks-Zeitung, Nr. 69, Berlin 1892, S. 837f.

- Jörg Limberg: Kongsnæs – Die ehemalige Kaiserliche Matrosenstation, S. 43.

- Jörg Limberg: Kongsnæs – Die ehemalige Kaiserliche Matrosenstation, S. 43, S. 46.

- Kari Amundsen, Berit Anderson, Ingeborg Hvidsten und Alf Stefferud: Complet færdige Huse. Strømmen Trævarefabrik – Ferdighusproduksjon 1884–1929. Strømmen 2002, S. 80.

- Jörg Limberg: Kongsnæs – Die ehemalige Kaiserliche Matrosenstation, S. 46.

- Jörg Limberg: Kongsnæs – Die ehemalige Kaiserliche Matrosenstation, S. 50.