Kautokeino

Kautokeino (nordsamisch Guovdageaidnu; finnisch und kvenisch: Koutokeino) ist eine Kommune in der Provinz (Fylke) Troms og Finnmark in Norwegen.

| Wappen | Karte | ||

|---|---|---|---|

|

| ||

| Basisdaten | |||

| Kommunennummer: | 5430 | ||

| Provinz (fylke): | Troms og Finnmark | ||

| Verwaltungssitz: | Kautokeino | ||

| Koordinaten: | 69° 1′ N, 23° 3′ O | ||

| Fläche: | 9.707,34 km² | ||

| Einwohner: | 2.877 (1. Jan. 2022)[1] | ||

| Bevölkerungsdichte: | 0,3 Einwohner je km² | ||

| Sprachform: | Bokmål und Nordsamisch | ||

| Webpräsenz: | |||

| Politik | |||

| Bürgermeister: | Hans Isak Olsen (Fastboendes liste) (2019) | ||

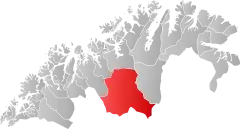

| Lage in der Provinz Troms og Finnmark | |||

| |||

Geographie

Kautokeino liegt am Ufer der Altaelva in der Finnmarksvidda 120 km südlich von Alta. Ortsteile der Gemeinde sind Kautokeino (Guovdageaidnu), Masi (Máze), Stornes, Šuoššjávri, Økseidet, Láhpoluoppal, Siebe, Áidejávri und Soahtefielbma. Mit 9.708 km² ist es die größte Kommune in Norwegen.[2] An der Nordgrenze liegt der See Iešjávri.

Der überwiegende Teil der Bevölkerung sind Samen. Die Einwohner leben hauptsächlich von der Rentierzucht, der Tourismus gewinnt aber an wirtschaftlicher Bedeutung. Vor allem die beeindruckenden Nordlichter, sowie die traditionelle samische Kultur, die verbunden mit der Modernen ist, sind Attraktionspunkte für Reisende.

nördlicher,

nördlicher, mittlerer,

mittlerer, südlicher Ortsbereich

südlicher Ortsbereich

Geschichte

Anfang des 16. Jahrhunderts wurde Kautokeino als Samensiedlung gegründet. Bis 1751 gehörte die Gemeinde zu Schwedisch-Lappland. 1751 ging die Stadt an Norwegen über.

Im November 1852 ereignete sich die Kautokeino-Rebellion, blutige Ausschreitungen, speziell gegen den Verkauf von Alkohol, der laestadianisch geprägten samischen Bevölkerung gegen Kirche und Staat. 35 aufgebrachte Samen übten am 8. November 1852 Lynchjustiz. Sie töteten den Kaufmann und den Landgendarmen am Ort, peitschten den Pfarrer aus und brannten das Haus des Kaufmanns nieder. Dieser Aufstand hatte in erster Linie seinen Hintergrund in den elenden sozialen Bedingungen der Samen, aber viele gaben Læstadius und seiner Bewegung die Schuld an dem Geschehenen. Die Rädelsführer Aslak Jacobsen Hætta und Mons Aslaksen Somby wurden im Oktober 1854 zum Tode verurteilt und durch Enthauptung hingerichtet. Das Todesurteil für Hættas Bruder Lars (1834–1896) wurde in eine lebenslange Gefängnisstrafe umgewandelt. Als er nach fünfzehn Jahren Haft begnadigt wurde, hatte er begonnen, die Bibel ins Samische zu übersetzen. 1874 erschien seine Übersetzung des Neuen Testaments, 1895 die der gesamten Bibel.[3] Die Geschichte der Rebellion wurde 2007 unter dem Titel „Kautokeino-opprøret“ (dt. Die Kautokeino-Rebellion) von Nils Gaup verfilmt.

Im Rahmen des Ersten Internationalen Polarjahrs betrieb der Däne Sophus Tromholt im Winter 1882/83 in der Polizeistation Kautokeinos ein Observatorium für die Beobachtung von Polarlichtern.[4] Die Fotografien, die er in dieser Zeit vom Leben der samischen Bevölkerung und von der Landschaft der Finnmark machte, befinden sich heute in der Bibliothek der Universität Bergen. Die Sophus-Tromholt-Sammlung wurde im Jahr 2013 von der UNESCO zum Weltdokumentenerbe erklärt.[5]

Wappen

Wappenbeschreibung: In Blau ein goldenes Lavvu (Zelt).

Das Wappen wurde von Arvid Sveen entworfen und am 4. September 1987 durch königlichen Beschluss an die Gemeinde verliehen.

Kultur

Seit 1990 wird in Kautokeino der samische Musikwettbewerb Sámi Grand Prix veranstaltet. Filme samischer Regisseure werden in Kautokeino seit 1996 auf dem Samischen Filmfestival gezeigt. Das Festival gilt als einziges Schneemobil-Drive-in-Kino der Welt. Die Band KEiiNO, die beim Eurovision Song Contest 2019 Norwegen vertrat, benannte sich nach dem Ort.

Persönlichkeiten

- Ingor Ante Ailu Gaup

- Ole Henrik Magga

- Niko Valkeapää

Söhne und Töchter der Stadt

- Edel Hætta Eriksen (* 1921), Pädagogin und Kulturpolitikerin

- Nils Gaup (* 1955), Filmregisseur

- Lars Jakobsen Hætta, Bibelübersetzer

- Håvard Klemetsen (* 1979), Nordischer Kombinierer

- Máret Ánne Sara (* 1983), Künstlerin, Schriftstellerin und Journalistin

- Láilá Susanne Vars (* 1976), Politikerin und Völkerrechtlerin

Siehe auch

- Struve-Bogen – UNESCO-Welterbe auf dem Lodiken (Luvddiidčohkka) und dem Bealjášvárri, beide in Kautokeino

Weblinks

Einzelnachweise

- 07459: Population, by sex and one-year age groups (M) 1986 - 2022. In: ssb.no. Statistisk sentralbyrå, abgerufen am 26. Februar 2022 (englisch).

- Store norske leksikon - Største norske kommuner etter areal (Memento vom 22. September 2015 im Internet Archive)

- Bjørn Aarseth: Lars Hætta In: Norsk biografisk leksikon (norwegisch)

- Susan Barr: Sophus Tromholt. In: Susan Barr, Cornelia Lüdecke (Hrsg.): The History of the International Polar Years (IPYs). Springer, Berlin, Heidelberg 2010, ISBN 978-3-642-12401-3, S. 74–76, doi:10.1007/978-3-642-12402-0 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Sophus Tromholt Collection. In: Memory of the World - Register. UNESCO, 2013, abgerufen am 31. Juli 2016 (englisch).