Ibersheim im Mittelalter

Gemarkung

Die Siedlung entstand nach der Fränkischen Landnahme um 500. Der Ortsname bedeutet Heim von Iburin bzw. Eburin,[1] der dort seinen Wohnsitz hatte. Die Gemarkung wird begrenzt vom Rhein im Südosten und von dem Seegraben, der im Westen und Norden in einem Bogen das Niederungsgebiet durchfließt. Zwischen dem Ort und dem Rhein liegt die Rheininsel Ibersheimer Wörth.

Frühes Mittelalter (500 – 1050)

Bodenfunde

Aus der Zeit der ersten fränkischen Siedler um 500 ist in der heutigen Adolf-Trieb-Straße 1956 ein kleines Gräberfeld entdeckt worden. Die wenigen noch verbliebenen Beigaben aus vier Gräbern werden im Museum der Stadt Worms verwahrt. Später entdeckte man noch Teile einer fränkischen Perlenkette.

Eine gut erhaltene merowingische Lanzenspitze aus der Zeit um 650 wurde in den 1990er Jahren „In den Hütten“ gefunden und wird von dem Finder in einem Schaukasten aufbewahrt.

Grundbesitzer

Ibersheim hat, als eines der wenigen Orte der Umgebung, 27 Schenkungen an das Kloster Lorsch vorzuweisen und gibt damit einen ersten Einblick in eine bedeutsame Geschichte.[2][3] Die Schenker und Zeugen waren Voll–Freie, teilweise auch Landadlige, die hier Besitz hatten. Adolf Trieb, Lehrer in Ibersheim, hat sich vor 100 Jahren intensiv mit Ibersheim befasst. Ihm standen damals umfangreiche Unterlagen noch zur Verfügung, die heute nicht mehr vorhanden sind. Er geht davon aus, dass im 8. Jahrhundert ca. 20 bis 25 Familien hier wohnten und kommt zu dem Schluss, dass Ibersheim in der Karolingerzeit eine Gemeinde vollfreier, unabhängiger Grundbesitzer hatte, die eine wohlbestellte fruchtbare Gemarkung bepflanzten. Grundherren werden nicht genannt.[4]

Im Wormser Stadtgebiet haben die meisten Lorscher Schenkungsurkunden vorzuweisen: Heppenheim 33, Ibersheim 27, Pfeddersheim 7 und Worms 5 Urkunden.[5]

Willi Alter (1916–2005) war der in Worms geborene Präsident der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (1981–1998) in Speyer und danach deren Ehrenmitglied. Er hat bei seinen Forschungen auch das mittelalterliche Ibersheim behandelt und schreibt:

- "Bemerkenswert ist, dass sich in Ibersheim eine Reihe bedeutsamer Personen treffen, zu denen auch Eburin 770 und 773/774 in der Forms Iburin gehört." (CL 1483, 1490)[6]

- "Ibersheim erweist sich als Treffpunkt einiger Personen, die für meine Kombinationen von großer Bedeutung sind."[7]

- Willi Alter stellt verwandtschaftliche bzw. gesellschaftliche Verbindungen unter dem damaligen Landadel mit Ibersheimer Besitz fest:

- Sieghardinger mit Graf Eberhard ∞ Adeltrud (CL 1403, 1478, 1488, 1489). Deren Schwiegersohn Werner I. (Präfekt des Ostlandes) schenkte Rheindürkheimer Besitz (CL 1003).

- Geroldonen mit Egilolf/Agilolf, dessen Sohn Graf Gerold I. (CL 1493) und die Enkeln Uto/Hutto (CL 1497) und Hildegard (Karolinger) ∞ Karl der Große.

1880 wurden, aus der Zeit nach 793, ca. 30 karolingische Münzen in der Nähe des Rheins gefunden, die in einem Notversteck vergraben waren. Es handelt sich dabei vermutlich um das Vermögen eines friesischen Tuchhändlers, der von Italien auf der Heimfahrt nach Dorestad (Wijk bij Duurstede) war.[8][9] Der Schatzfund befindet sich heute im Museum der Stadt Worms. - Um 900 hatten die Friesen verschiedene Handelsplätze am Rhein gehabt, darunter auch in Worms mit eigenem Stadtviertel und Tore.

Hochmittelalter (1050–1250)

„Der Wormser Bischof hatte wohl während und nach der Karolingerzeit einige Güter erworben und hier einen Fronhof errichtet, den er durch weiteren Ankauf und Rodungen ständig vergrößerte, und dann Teile als Hufe an daselbst wohnende Unfreie und Freie übergeben, welch' letztere neben ihrem freien Eigentum nun auch Hufe des Domstiftes bebauten und so in das Abhängigkeitsverhältnis als freie Hintersassen kamen.“[10]

Anfang des 11. Jahrhunderts kam Ibersheim als Stifts- oder Fronhof[11] an das Paulsstift zu Worms, das 1016 durch Bischof Burchard gegründet wurde.

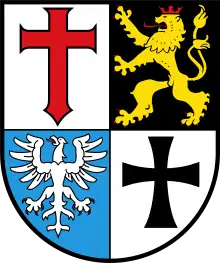

Die wichtigsten Grundherren sind im Ortswappen von Ibersheim verewigt worden:

- Kloster Lorsch erhielt von 27 Grundbesitzern 27 Schenkungen, vorwiegend Weinberge, zwischen 767 und 829.

- Grafschaft Leiningen verkaufte ihren Ibersheimer Besitz 1285 an den Deutschen Orden und erwarb ihn wieder 1465.

- Deutscher Orden hatte von ca. 1250 Besitz bis zum Verkauf 1465. Den Preis dafür erhielt man erst nach einem Rechtsstreit 1481.

- Kurpfalz war ca. 350 Jahre in Ibersheim bis zur Französischen Revolution begütert.

„Dem pfälzischen Kurfürsten genügten die ansässigen Hörigen nicht, weshalb er die Leibeigenen anderer benachbarter Gemeinden hier die Fronarbeiten verrichten liess.“ Nach der Kellereirechnung von 1615 waren dies die Orte: Westhofen, Alsheim, Osthofen, Eich, Gimbsheim, Hamm am Rhein und Rheindürkheim.[12]

Mit der ältesten von 40 Urkunden zu Ibersheim im Staatsarchiv Darmstadt beurkundet der Bischof von Worms Konrad II. von Sternberg 1173, dass die Brüder der Abtei Otterberg mit den Dorfgenossen von Ibersheim einen Vertrag eingegangen sind. Diese Urkunde hatte eine lange Zeugenliste mit 40 Namen, darunter:

- Stephan, erster Abt der Abtei Otterberg (1145–1173)

- Gernot, Dekan am Wormser Dom

- Siegfried von Hagenau

- Nibelung, Stiftspropst und Kustos des Wormser Domstifts, 1139–1160 belegt[13], ein möglicher Nachfolger der histor. Nibelungen aus dem Burgund.

- Walter von Hausen, Vogt von Ibersheim und Groß-Rohrheim (auf der anderen Rheinseite) mit Gütern in Dienheim und Dolgesheim,

- Friedrich von Hausen, sein Sohn, * 1150–60, † 6. Mai 1190 auf dem Dritten Kreuzzug, Ministeriale von Kaiser Friedrich I. Barbarossa.[14][15]

- Emicho III., ca. 1127–1187, Graf von Alt-Leiningen.

- Eberhardus von Leiningen, sein Sohn.

Die Nachfolger von Friedrich II. (Leiningen), Minnesänger[16], dessen Enkel Friedrich IV († 1310)[17] und Urenkel Friedrich V. († 1328)[18], aus der Linie Leiningen-Dagsburg, verkauften ihren Ibersheimer Besitz 1285 an den Deutschen Orden. - siehe: Deutschordenskommende Ibersheim

Spätmittelalter (1250–1500)

Eine Pfarrkirche (mit eigenem Pfarrer) wird um 1270 erstmals erwähnt, die auf der höchsten Stelle im Ort einigermaßen hochwassersicher beim Friedhof stand und dem Heiligen Dionysius von Paris geweiht war. Die restlichen Steine wurden 1736 für den Neubau der katholischen Kirche in Eich (Rheinhessen)[19] verwendet und am dortigen Hochaltar der Patron Dionysius verewigt. Der erste Geistliche war Gerhelm, der am 13. April 829 20 Morgen Land dem Kloster schenkte.

Das heutige Schloss Ibersheim geht zurück auf einen Revers vom 22. August 1417 mit dem das Wormser Paulsstift dem pfälzischen Kurfürsten Ludwig III. (Pfalz) das halbe Gericht einräumte und gleichzeitig erlaubte, „ein sloße“ (Frühneuhochdeutsch) zu bauen. Patronin der Schlosskapelle war Elisabeth von Thüringen, die ebenfalls am Eicher Hochaltar dargestellt ist.

- Ludwig III. (Pfalz) erhielt 1417 vom Wormser Paulsstift das Recht ein Schloss zu bauen.

- Ludwig IV. (Pfalz) hatte Otto I. (Pfalz-Mosbach) als Vormund und starb bereits mit 25 Jahren 1449 in Worms.

- Philipp (Pfalz) hatte Friedrich I. (Pfalz) als Vormund, der ihn später adoptierte.

- Friedrich I. (Pfalz) stand 1467 der Witwe von Hesso von Leiningen bei und ließ sich dafür gut entlohnen.

- Ludwig V. (Pfalz) und Friedrich II. (Pfalz) verpfändeten Ibersheimer Besitz 1513 an Hans von Sickingen.

Nach der Erbauseinandersetzung mit dem Entscheid vom 1481 gehörte Ibersheim ganz der Kurpfalz, sodass Friedrich I. (Pfalz), der Siegreiche und sein Nachfolger Philipp (Pfalz), der Aufrichtige den Ort aus- und umbauen konnten.

- Deutschordenskommende Ibersheim gehörte zur Ballei Koblenz. Die Bedeutung der Ibersheimer Kommende wird mit einem eigenen Zins- und Pachtbuch deutlich, das ab 1402–1407 geführt und in dem zwölf umliegende Orte genannt sind. Nach dem verlorenen Krieg in der Schlacht bei Tannenberg (1410), war der Orden gezwungen einen Teil seines Besitzes zu veräußern. Zuerst konnten die rechtsrheinischen Wiesen an Nordheimer Bürger verkauft werden.

1465 willigte Landgraf Hesso von Leiningen mit seiner Gemahlin Elisabeth in den Kauf für den restlichen Ordensbesitz ein. Nach dem Tod von Hesso 1467 und seiner Frau 1468, entstand ein Erbstreit in der Leininger Grafschaft[20] durch Emich VIII. (VII.),[21][22] der erst mit einem Entscheid vor dem Königlichen Kammergericht 1481 beigelegt werden konnte. Danach erhielt der Deutsche Orden sein restliches Geld und Ibersheim gehörte ganz der Kurpfalz, unter Philipp (Pfalz).

Es kann angenommen werden, dass nach dieser Rechtssicherheit der Ort eine Befestigung erhielt, die heute noch zum größten Teil sichtbar ist. Auch wurde danach noch das kurpfälzische Amtshaus (Schloss Ibersheim) für den Verwalter erweitert und Wirtschaftsgebäude für Ställe, Vorräte und Werkstatt kamen hinzu. Die Straße zum Rhein ist jetzt an der Rückseite des Schlosses vorbeigeführt worden und ging nicht mehr durch den Schlosshof.

Das Paulsstift hatte seinen Grundbesitz in Hufe aufgeteilt und besondere Rechte daran gehabt. Die jeweiligen Besitzer mussten diese Rechte erfüllen und dazu dreimal jährlich zur Bestätigung nach Worms zur Versammlung, dem Hubengericht erscheinen. Die beiden Weistümer des Ibersheimer Hufgerichts/Hubengerichts sind von 1358 und von 1486 und befinden sich heute im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt.

Quellen

- Staatsarchiv Würzburg: Mainzer Bücher verschiedenen Inhalts 72 (Codex Laureshamensis):

- 27 Ibersheimer Schenkungen an Kloster Lorsch vom 10. Februar 767 bis 13. April 829, Signatur I 3 b

- Hessisches Staatsarchiv Darmstadt:

- Vertrag der Dorfgenossen von Ibersheim mit den Brüdern zu Otterberg (Abteikirche Otterberg) von 1173, A 2 96/1.

- Revers vom 22. August 1417 des Kurfürsts Ludwig von der Pfalz (Ludwig III. (Pfalz)), A 2 96/20.

- Gütlicher Entscheid vom 8. Mai 1481 des königlichen Kammergerichts (Königliches Kammergericht), A 2 96/30.

- Weistum des Hubgerichts zu Ibersheim von 1358., A 2, 96/13.

- Weistum des Hubgerichts zu Ibersheim von 1486., A 2, 96/31.

- Landeshauptarchiv Koblenz: Zollprivileg König Rudolph I. (Rudolf I. (HRR)) vom 20. Febr. 1282 für Ibersheimer Erntefrüchte, A 01.55 A 2, 24.

- Historisches Archiv der Stadt Köln: Zins- und Pachtbuch der Deutschordenskommende Ibersheim, ab 1402–1407., 330, 371.

Literatur

- Friedrich von Weech: Das Wormser Synodale, In: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, 27. Band, S. 246–248, Karlsruhe 1875

- Alfred Gernsheim: Der Wormsgau, sein geographisches Bild zur Karolinger Zeit nach Andreas Lamey „Pagi Wormatiensis descriptio“, Der Wormsgau, 3/1929, S. 173–177.

- Michael Gockel: Karolingische Königshöfe am Mittelrhein, Vandenhoeck & Ruprecht, 1970, III., 9. Gerolt und seine Zeugen, ISBN 3226006568, S. 277, 288, 290.

- Jakob Grimm: Weisthümer, 4. Teil, S. 630–633.

- Mathilde Grünewald u. a.: Zwischen Römerzeit und Karl dem Großen: Die frühmittelalterlichen Grabfunde aus Worms und Rheinhessen im Museum der Stadt Worms im Andreasstift. Band 1, Lindenberg 2009, ISBN 978-3-89870-568-4.

Weblinks

- Edmund Ritscher:

- Ibersheim im Frühen Mittelalter

- Ibersheimer Schenkungen an das Kloster Lorsch

- Ibersheimer im Wormser Dom[23]

Karten

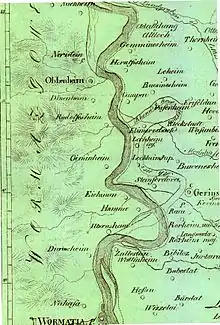

- Andreas Lamey, Ferdinand Denis: Mittelalterliche Gaue mit altem und neuem Rheinlauf, In: Pagi Rhenensis ex medio aevo Tabula e Chartisantiquis desumta. Mannheim 1766, S. 294.

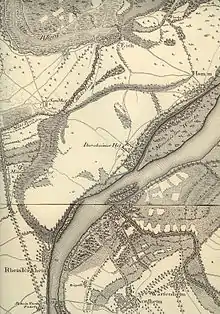

- Johann Heinrich Haas († 1810): Militärische Situationskarte (HK 30) von 1799 mit Blatt 5 (Gernsheim) und Blatt 10 (Worms), Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, 65195 Wiesbaden.

Einzelnachweise

- Schenkungen vom 1. August 770 (Urkunde 1483) und von 773/774 (Urkunde 1490)

- http://www.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/lorschercodex.cgi?ort=643

- Stadt Worms: „Ibersheimer Schenkungen an das Kloster Lorsch“

- Adolf Trieb: Ibersheim am Rhein. Eppelsheim 1911, S. 16–19.

- Karl Josef Minst: Lorscher Codex, Band III, Wormsgau, Lorsch 1970

- Willi Alter: Ruding, Eberwin und Einold in karolingischer Zeit im nördlichen Oberrheingebiet. In: Mittgn. des histor. Vereins der Pfalz. Band 93, Speyer 1995, S. 85.

- Willi Alter: Die klösterlichen Wohltäter der karolingischen Zeit in Deidesheim, Friedelsheim und Gönnheim. Speyer 1999, S. 306.

- Hans Hermann Völkers: Karolingische Münzfunde der Frühzeit (751–800). dort „Schatzfund bei Ibersheim“, Göttingen 1965, S. 110, 186 f.

- Stadt Worms: „Der karolingische Münzschatz von Ibersheim“

- Adolf Trieb: Ibersheim am Rhein. Eppelsheim 1911, S. 18.

- Georg Ludwig von Maurer: Geschichte der Fronhöfe, der Bauernhöfe und der Hofverfassung in Deutschland, 1. Band, Erlangen 1862

- Adolf Trieb: Ibersheim am Rhein. Eppelsheim 1911, S. 20.

- P.Josef kleine Bornhorst OP: St. Paulus 1002–2002, Mainz 2002, S. 49

- Günther Jungbluth, Ursula Aarburg: Friedrich von Hausen. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 5, Duncker & Humblot, Berlin 1961, ISBN 3-428-00186-9, S. 599 (Digitalisat).

- Wilhelm Wilmanns: Friedrich von Hausen. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 11, Duncker & Humblot, Leipzig 1880, S. 86 f.

- Manfred Günter Scholz: Leiningen, Friedrich II. zu. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 14, Duncker & Humblot, Berlin 1985, ISBN 3-428-00195-8, S. 145 (Digitalisat).

- Leiningen, Friedrich IV. Graf von. Hessische Biografie. In: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS).

- Leiningen, Friedrich V. Graf von. Hessische Biografie. In: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS).

- regionalgeschichte.net: „Die katholische Kirche in Eich“

- Friedrich Oswald: Leiningen, zu. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 14, Duncker & Humblot, Berlin 1985, ISBN 3-428-00195-8, S. 142–144 (Digitalisat).

- „Leiningen, Emich VIII. Graf von“. Hessische Biografie. In: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS).

- grethen.foto-pixel.de

- http://e-ritscher.de/mobile/pda/downloads/ibersheimer-im-wormser-dom.pdf