Demian

Demian. Die Geschichte einer Jugend ist eine Erzählung von Hermann Hesse, die als vermeintliche Autobiografie die Jugend- und Lebensgeschichte des Protagonisten Emil Sinclair aus dessen Perspektive erzählt. Hesse veröffentlichte den Roman 1919 unter diesem Pseudonym, das er 1917 erstmals für einen politischen Aufsatz verwendet hatte. Hesse wählte „Sinclair“ in Anspielung auf Isaac von Sinclair.[1] Dessen Freundschaft zu Friedrich Hölderlin kann als Vorbild für den Roman gesehen werden[2], in dem das Verhältnis zwischen Emil Sinclair und dem titelgebenden Max Demian geschildert wird.

Einstieg

„Mancher wird niemals Mensch, bleibt Frosch, bleibt Eidechse, bleibt Ameise. Mancher ist oben Mensch und unten Fisch. Aber jeder ist ein Wurf der Natur nach dem Menschen hin. Und allen sind die Herkünfte gemeinsam, die Mütter, wir alle kommen aus demselben Schlunde; aber jeder strebt, ein Versuch und Wurf aus den Tiefen, seinem eigenen Ziel zu. Wir können einander verstehen; aber deuten kann jeder nur sich selbst.“[3]

Inhalt

Hesses Erzählung Demian schildert die Kindheit und Jugend von Emil Sinclair aus der Perspektive der Hauptfigur. Stufenartig wird die Fortentwicklung des Protagonisten vom zehnjährigen Kind zum reifen, selbstreflexiven Erwachsenen dargestellt.[4] Mit jeder Etappe gewinnt er an Selbstvertrauen und eigenem Charakter, mit jedem Schritt findet Sinclair mehr zu sich. Zugleich aber enthält der Roman eine radikale Kritik der dualistischen christlichen Moral und Dogmatik mit dem Ziel, eine anders geartete, bipolarische und nichtpatriarchale Kultur zu schaffen. Symbol dieses Kulturwandels ist die große Eva-Mutter, aus der am Ende eine neue Menschheit hervorgeht.

Zwei Welten

Im frühesten Kindesalter spürt Sinclair die Existenz zweier Welten in seinem Leben: Die eine ist die warme, lichte, geborgene, saubere und liebe Vater- und Mutterwelt. Ihr gegenüber steht die andere, die verbotene, dunkle, böse, allgemein gegensätzliche Welt; Sinclair erscheint die letztere deswegen auch umso spannender und verlockender. Mit dem Erfinden einer kleinen Heldengeschichte kommt er unter die Knechtschaft des erpresserischen Franz Kromer, der ihm droht, ihn für die unwahre, jedoch von Sinclair beschworene Räubergeschichte anzuzeigen. Anfangs verlangt er von dem naiven Emil Schweigegeld. Als der es jedoch nicht aufbringen kann – Sinclair bekommt kein Taschengeld –, lässt Kromer ihn andere, demütigende Dinge tun. Der junge Sinclair fühlt sich immer mehr in die dunkle Welt hineingezogen, weil er zu Hause Geld stiehlt und sich nicht traut, seinen Eltern die Wahrheit zu beichten. In den kommenden Wochen wird er von Albträumen und Angstzuständen geplagt, seinen Eltern gegenüber verhält er sich zunehmend verschlossen. Angstvoll sieht er der Zerstörung seiner ihm so nahen heilen Welt entgegen.

Kain und Der Schaecher

Schließlich kommt Max Demian an seine Schule. Dieser weckt das Interesse vieler Mitschüler und macht auch auf Sinclair den Eindruck, sehr intelligent und erwachsen zu sein. Bei einem Spaziergang erzählt Demian ihm seine eigene Interpretation der Geschichte von Kain und Abel, wonach das Kainsmal keine offen sichtbare, also körperliche Markung seiner Schuld sei, sondern ein Zeichen von Überlegenheit und Charakterstärke. Bei einer zweiten Begegnung der beiden schlägt Demian vor, die Kunst des „Gedankenlesens“ an Sinclair auszuprobieren. Er durchschaut, dass Sinclair unter der Macht Kromers leidet. Als sich Sinclairs Probleme durch Demians Hilfe plötzlich in Luft auflösen, verfällt Sinclair in eine Euphorie. Er vermag aber nicht, gegenüber Demian Dankbarkeit zu empfinden. Anstattdessen zieht sich Sinclair wieder in die heile Welt des Elternhauses zurück und distanziert sich von Demian.

In der Pubertät angekommen, spürt Sinclair Triebe aufkeimen, die er auf die dunkle Welt zurückführt. Er erkennt schließlich, dass auch diese in ihm stecken und er sie nicht einfach vergessen oder verdrängen kann. Im Konfirmationsunterricht trifft Sinclair erneut auf Demian. Die beiden kommen sich wieder näher, und es entwickelt sich eine Freundschaft. Sinclair sieht in Demian zunehmend einen Seelenbruder. Unter anderem zeigt dieser ihm, wie sich Menschen allein durch einen eigenen, starken Willen steuern lassen. Vor allem beeinflusst Demian ihn aber mit seinen religions- und kirchenkritischen Ansichten. Er begrüßt den Untergang der moralisch verrotteten europäischen Kultur und sieht sich und seinen Freund als Vorbilder für eine andere Art zu leben. Den biblischen Gott hält er für unvollkommen, da er nur die gute Hälfte vertrete, während die andere Hälfte dem Teufel zugeschrieben werde. Sinclair erkennt in dieser Sicht seinen eigenen Widerspruch zwischen den zwei Welten und wird gewahr, dass dies kein persönlicher, sondern ein kulturell bedingter Konflikt ist. Demian erklärt zudem, dass auch die Gedanken der anderen Hälfte gelebt werden müssen. Jeder müsse selbst entscheiden, was erlaubt und was verboten ist, da sich Regeln genauso wie gesellschaftliche Konventionen mit der Zeit ändern und Verbote nur in ihrer jeweiligen Zeitspanne gelten würden. Kurz vor der Konfirmation scheint sich Demian von Sinclair zu distanzieren. Emil sieht Max zum ersten Mal im Zustand der Meditation.

Beatrice

Mit 16 Jahren wechselt Sinclair auf ein Internat. Fern von Demian nehmen seine seelischen Probleme wieder zu. Er wird durch Alfons Beck, den ältesten seiner Pension, zum Trinker und erlebt seine ersten Alkoholexzesse, so dass er mit der Zeit als berühmter Kneipenbesucher bekannt wird und ein immer selbstzerstörerischeres Verhalten an den Tag legt. Indes herrscht in seinem Innersten ein zwiespältiges Gefühlschaos: Während er sich zum Teufel und zur dunklen Welt abgeglitten sieht, sehnt Sinclair sich nach einer neuen Liebe und nach seinem Freund Demian. Auch anderen Leuten erscheint Sinclair als ein seelisches Wrack, allen voran seinen Eltern, die ihn bei einem Besuch kaum wiedererkennen. Sein innerer Konflikt beginnt sich zu lösen, als er einer jungen Frau begegnet, die er heimlich verehrt. Er nennt sie Beatrice, in Anlehnung an ein englisches Gemälde, das er stets bei sich trägt und das Dantes Jugendliebe Beatrice Portinari zeigt. Er verklärt sie zu einem Heiligtum und kehrt der bösen Welt schlagartig den Rücken. Manchmal ganz in einer Traumwelt lebend, beginnt er, Zeichnungen von seiner Beatrice anzufertigen. In diesen erkennt er Merkmale und Gesichtszüge von Demian und später auch von sich selbst. Durch eine innere Verbundenheit mit den Bildern entwickelt er ein neues Ideal, das ihn leitet. Schließlich zeichnet er das Traumbild eines Vogels, der aus einer Weltkugel hervorkommt, und sendet es an Demian.

Der Vogel kämpft sich aus dem Ei und Jakobs Kampf

Bald darauf findet Sinclair einen kleinen Zettel in seiner Mappe, auf dem Demians Worte stehen: „Der Vogel kämpft sich aus dem Ei. Das Ei ist die Welt. Wer geboren werden will, muss eine Welt zerstören. Der Vogel fliegt zu Gott. Der Gott heißt Abraxas.“ Schon in der nächsten Unterrichtsstunde erfährt Sinclair, dass Abraxas der Name einer Gottheit ist, die Göttliches und Teuflisches vereint. Sein Interesse an dieser mysteriösen Göttergestalt ist augenblicklich geweckt. Nach erfolgloser Suche in der Bibliothek gelangt Emil, von seinem Verlangen geleitet, zu einem Organisten namens Pistorius. Dieser erzählt Sinclair einerseits von Abraxas als dem Einenden der zwei gegensätzlichen Welten, andererseits von dem „großen Menschheitsbesitz“, den jeder Mensch mit sich trage. All das, was jemals in einer Menschenseele gelebt habe, befinde sich auch in jedem einzelnen Individuum. Wer sich dessen bewusst sei, sei Mensch im eigentlichen Sinne. Pistorius bestärkt Sinclair darin, sich mehr auf die eigene Stimme zu verlassen als auf die Meinung anderer. Auch er als Theologe hegt Zweifel am christlichen Glauben und verweist auf die Gottheit Abraxas.

Unterdessen zieht er durch seine Ausstrahlung den spirituell suchenden Mitschüler Knauer an, der versucht, von ihm zu lernen. Sinclair gelingt es, von einer inneren Macht an den Unglücksort gezogen, Knauers Selbstmord zu verhindern. Emil trennt sich von seinem Führer Pistorius, nachdem er ihn unwillkürlich kritisiert und damit verletzt. Während er diesen Vorgang reuig reflektiert, erkennt er, dass es für erwachte Menschen wichtig ist, dem ureigenen Weg zu folgen, indem man auf sein Inneres hört. Für jeden existiert ein eigenes „Amt“, das ihm das Schicksal zuweist, und dem jeder nachgehen muss.

Frau Eva und Anfang vom Ende

Als Sinclair schließlich zur Universität geht, trifft er – durch sein inneres Verlangen geleitet – wieder auf Demian. Er betrachtet nun die Kneipengänger aus einer vollkommen anderen Perspektive und fühlt sich dieser Welt nicht mehr zugehörig. Nach einem Besuch bei Demians Mutter, von ihren Vertrauten „Frau Eva“ genannt, erkennt Sinclair, dass ausgerechnet sie sich hinter dem oft gezeichneten Traumgesicht verbirgt. Sie wird zu seinem neuen Leitbild, ist für ihn Dämon und Mutter, Schicksal und Geliebte, schön und verlockend, und gibt ihm die Kraft, ohne Angst und Unsicherheit auf sich selbst vertrauen zu können. Frau Eva, Sinclair und Demian bilden in den kommenden Monaten eine enge, harmonische Gemeinschaft, die sich durch das Kainszeichen verbunden fühlt. Gemeinsam bereiten sie sich auf den Zusammenbruch und die Neugeburt Europas vor, die sie erfühlen und für notwendig halten. Frau Eva spürt Sinclairs Liebe zu ihr und erklärt ihm, dass sie sich ihm nicht verschenken, sondern von ihm gewonnen werden will, indem seine Liebe sie kräftig genug zieht. Doch er besinnt sich zu spät darauf. Als Sinclair endlich sein ganzes Bewusstsein zusammenfasst, um die Geliebte zu sich zu ziehen, kann sie nicht mehr folgen, weil nun die Wende beginnt: Die Welt scheint zusammenzustürzen, der Erste Weltkrieg ist ausgebrochen. Die Freunde trennen sich voneinander und folgen ihrem Schicksal; sie müssen in den Krieg ziehen. Während einer Explosion, die ihn schwer verletzt, hat Sinclair die Vision von Frau Eva als einer mächtigen Muttergöttin, die die Menschheit in sich aufnimmt, um sie neu zu gebären. Auch Sinclair ist jetzt ein Neugeborener. Als Zeichen dessen empfängt er von Demian den Kuss der Frau Eva. Am nächsten Tag ist Demian verschwunden; Sinclair braucht ihn nicht mehr. Er findet den Freund nun in sich selbst, ist eins mit ihm geworden.

Interpretation

Aufbau

Das Buch ist in ein Vorwort und in acht Kapitel gegliedert, welche jeweils mit einem Titel versehen sind. Die Funktion des Vorwortes besteht darin, dem Leser die Person Emil Sinclair als eine wirkliche, existierende nahezulegen. Zudem wird vorgegeben, dass Demian eine Autobiografie sei, abseits jeglicher poetischer Fiktion. Schon hier wird deutlich, dass der Roman aus der Ich-Perspektive erzählt wird, was die zentrale Position des Indiviumbegriffs im Werk bereits vorwegnimmt.[5] Im Weiteren wird der Leser aufgefordert, aus der Geschichte von Emil Sinclair zu lernen, wie man seinen Weg und seine Bestimmung findet und trotz Schwierigkeiten umsetzt.

Neben dieser formalen Anlage des Werkes lässt sich erkennen, dass die Erzählung auf zwei parallelen Handlungsebenen stattfindet: Während die eine sich auf die äußeren Geschehnisse beschränkt, bildet die andere Sinclairs Emotionen und psychische Entwicklung ab. Der äußere, insgesamt linear und chronologisch verlaufende Handlungsstrang schildert den Lebenslauf des Erzählers, wohingegen der innere Strang den permanenten Konflikt zwischen Sinclairs Ich und seiner Umgebung, das Aufeinanderprallen zweier Wertvorstellungen (nämlich Demians und das seiner Eltern) und letztendlich Sinclairs inneres Wachstum beschreibt.[6] Dabei lässt sich inhaltlich wie quantitativ feststellen, dass der innere Erfahrungsbereich bevorzugt behandelt wird: Sinclairs Familienmitglieder besitzen keine Namen, Außenschauplätze und Ortsangaben sind knapp umrissen bis austauschbar, auch die Zeitangaben bleiben vage und führen somit zu einer gewissen Zeitlosigkeit der Erzählung. Stattdessen findet das zentrale Geschehen in Sinclairs Psyche statt. Seine Wandlungen sind scheinbar Reaktionen auf äußere Impulse; tatsächlich entstehen die Antriebsstöße durch die Kräfte des Inneren, denen nachzugehen das Entstehen einer äußeren Handlung bewirkt.[7] Sinclair selbst stellt im Vorspann sein Motto voran: „Ich wollte ja nichts als das zu leben versuchen, was von selber aus mir heraus wollte.“[8] Durch Hesses Erzählstil bleiben beide Handlungsstränge miteinander verwoben, können aber sowohl als äußere Lebensgeschichte wie als innerlicher Prozess angesehen werden. Dies entspricht Hesses Sichtweise, die er in seiner Schrift Innen und Außen so formuliert: „Nichts ist außen, nichts ist innen, denn was außen ist, ist innen.“[7]

Merkmale eines Entwicklungsromans und einer Kulturanalyse

Die Form des Romans lässt sich als typisch für den Entwicklungsroman bezeichnen. Erstes Merkmal eines auch Bildungsroman genannten Werkes ist der oft dreiteilige Aufbau. So lässt sich Demian in folgende drei Lebensabschnitte einteilen: Der erste beinhaltet die Konfrontation mit dem Bösen, umgesetzt durch die Bekanntschaft mit Kromer. Der zweite enthält das Verlassen des Elternhauses und somit der Umgebung der ersten Welt; Sinclair macht sich erste Gedanken über den Sinn des Lebens und beginnt die intensive Suche nach sich selbst. Der letzte und dritte Lebensabschnitt beinhaltet die Begegnung mit Demians Mutter und den eintreffenden Wandel durch den Ersten Weltkrieg.

Zugleich enthält der Roman eine äußerst kritische Kulturanalyse und den Entwurf einer nichtdualistischen Alternative. Sinclair gelangt zur Reife, indem er das neue Weltbild, das sich in Demian und in der Muttergestalt der Frau Eva verkörpert, in sich aufnimmt. Die Hingabe an das überpersönliche Kulturideal bringt zugleich die Lösung seiner persönlichen Probleme.

Ein letztes Merkmal sind Rückblicke und Verweise im Text auf frühere Entwicklungsstadien. Sie geben dem Text eine formale Struktur und helfen dem Leser die verschiedenen Stufen zu erkennen und sie zu reflektieren. Das folgende Textbeispiel illustriert, dass Sinclair spürt, wie ihn die zweite, verdrängte Welt erneut einholt:

„Das Wichtige war: die dunkle Welt, die andere Welt war wieder da. Was einst Franz Kromer gewesen war, das stak nun in mir selber. Und damit gewann auch von außen her die andere Welt wieder Macht über mich.“[9]

Psychoanalytische Interpretation

Hesses primäre Absicht ist es, die innere Entwicklung von Emil Sinclair möglichst genau zu beschreiben. Demnach versucht er, keine größeren handlungs- oder spannungsfördernden Elemente einzubauen; alles, was sich ereignet, geht von Sinclair selbst aus. Häufig tritt die Handlung hinter der psychischen Betrachtung zurück. Möchte man bei der Interpretation weiter gehen, so sind alle Situationen, die im Buch vorkommen, allein auf Emil zurückführbar. Beispielsweise ist die Begegnung mit Franz Kromer eine allgemeine Auseinandersetzung mit dem Bösen, das in Emil existiert und ihn sofort überwältigt. Andererseits ist Demian Sinclairs Retter, der allwissende erwachsene und reife Typ, der Sinclair mehrere Male hilft, mit seinen Problemen umzugehen. Obwohl Demian im Roman als reale Person dargestellt ist, kann man ihn ebenso als integralen Teil Sinclairs ansehen. Hierzu folgende Textstelle: „Das war der Blick Demians. Oder es war der, der in mir drinnen war. Der, der alles weiß.“[10] Ein weiterer Hinweis darauf, dass Demian ein innerer Anteil Sinclairs sein könnte, ist die namentliche Ähnlichkeit zum Daimonion, der inneren Stimme, wie sie Sokrates helfend zur Seite stand. So kann Demian als ratgebende Kraft in Sinclairs Unterbewusstsein interpretiert werden.

Individuation als Schlüsselbegriff

Zentral für das Werk ist die angestrebte und im Laufe der Zeit zunehmende Individuation des Protagonisten mit dem Ziel, immer näher zu sich selbst zu kommen und ein eigenständiges Individuum zu werden. Hesse beschrieb dies als das wesentliche Motiv des Romans: „Der Demian handelt von einer ganz bestimmten Aufgabe und Not der Jugend, welche freilich mit der Jugend nicht aufhört, aber doch sie am meisten angeht. Es ist der Kampf um die Individualisierung, um das Entstehen einer Persönlichkeit.“[11] Im Demian erscheint diese Individuation als das stetige Werden der eigenen Persönlichkeit, das den einzigen, oft schwierigen Weg zu einem höheren, wertvolleren Leben darstellt. Der große Feind dieses Prozesses ist die Konvention, die Trägheit und das Flüchten in die Gesellschaft. „Hesse betont mit diesem Werk, wie viel sinnvoller es sei, sich mit allen Teufeln und Dämonen zu schlagen, als den Gott der Konventionen anzunehmen.“[12]

Bezüge zu Jung

.png.webp)

Vergleicht man Hesses Demian mit der Psychologie Carl Gustav Jungs, so lassen sich einige Gemeinsamkeiten feststellen, die vor allem von Hesses Kontakt mit dem Jungianismus während seiner Psychotherapie bei dem Jung-Schüler und späteren Freund Joseph Bernhard Lang rühren. Auffallend sind zunächst die Parallelen zu Jungs Traumdeutung und Theorie des Individuationsprozesses: Bei der Analyse eines Traums werden vom Träumer als bedeutende Einzelheiten erkannte Ereignisse aufgegriffen und die von ihm begriffenen Bedeutungsnuancen als Sinn des Traumes konstatiert. Betrachtet man anschließend eine Reihe von Träumen, so wird sichtbar, dass die Einzelträume in einer gemeinsamen Beziehung stehen, zusammen auf ein Ziel zusteuern und somit einen Entwicklung- oder nach Jungs Bezeichnung einen Individuationsprozess darstellen.[13] Sinclair träumt nun, dass Demian ihm das Hauswappen zu essen befiehlt, woraufhin der Wappenvogel ihn von innen verzehrt. Das entscheidende Detail, das Sinclair in Bildform, nämlich als in einer Weltkugel steckenden Sperber, an Demian schickt, wird von diesem mit dem Vogel-Ei-Welt-Vergleich gedeutet. Dieses Symbol wird im weiteren Verlauf auch im Traum mit Frau Eva in Verbindung gebracht und durch die Gespräche mit Pistorius, später mit Frau Eva selbst, erweitert, schließlich sogar bis zum Schicksalsbild erhoben. Analog zu Jung wird hiermit der Selbstwerdungsprozess versinnbildlicht.[14]

Ein weiterer Aspekt umfasst das kollektive Unbewusste und die darin vorhandenen Archetypen. Jung bezeichnet damit die in jedem Menschen in allen Kulturen zu allen Zeiten existierenden Urbilder, Zustände und Mythologeme. Dieses kollektive Unbewusste grenzt sich vom persönlichen Unbewussten ab, welches bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt ist, und steht außerdem in gewisser Distanz zum Bewusstsein, so dass diese Urbilder vor allem in bedeutungsvollen und besonders außergewöhnlichen Träumen zutagetreten.[15] Hierauf verweist Hesse, wenn er Pistorius vor Sinclair erläutern lässt: „Wir ziehen die Grenzen unserer Persönlichkeit viel zu eng! Wir rechnen zu unserer Person immer bloß das, was wir als individuell unterschieden, als abweichend erkennen. Wir bestehen aber aus dem ganzen Bestand der Welt, jeder von uns, und ebenso wie unser Körper die Stammtafeln der Entwicklung bis zum Fisch und noch viel weiter zurück in sich trägt, so haben wir in der Seele alles, was je in Menschenseelen gelebt hat.“[16]

Schließlich kommt es nach Jung zur Verwirklichung des ganzen Menschen, sobald sich die jeweilige Person nicht mehr vom kollektiven Unbewussten wie üblich entfernt, sondern ebendieses schrittweise und allmählich im Bewusstsein integriert, der Persönlichkeitsbegriff also kurzum ausgeweitet wird. Dies geschieht immer wieder durch einzelne Momente, in denen die allgemeingültigen Gesetze menschlichen Schicksals die Absichten, Erwartungen und Anschauungen des persönlichen Bewußtseins durchbrechen, und die schließlich eine beständige Korrektur und Kompensation von seiten des allgemein menschlichen Wesens in uns bewirken.[15] Solche Augenblicke, die Sinclair teils in innere Bedrängung bringen, finden sich z. B. bei seinen Träumen vom Vatermord, vom Sperber und von Abraxas, oder äußern sich in seinen diversen selbstgemalten Bildern, die aus seinem Unbewussten zu fließen scheinen.[14] Zudem verweist Pistorius explizit auf die Wichtigkeit, sich über sein Unbewusstes auch im Klaren zu sein: „Es ist ein großer Unterschied, ob Sie bloß die Welt in sich tragen, oder ob Sie das auch wissen! […] [Jeder Mensch] ist ein Baum oder Stein, bestenfalls ein Tier, solange er es nicht weiß. Dann aber, wenn der erste Funke dieser Erkenntnis dämmert, dann wird er Mensch. Sie werden doch wohl nicht alle die Zweibeiner, die da auf der Straße laufen, für Menschen halten, bloß weil sie aufrecht gehen und ihre Jungen neun Monate tragen?“[16]

Demian als Individuationsantrieb

Demian ist bereits zu Beginn ein vollkommenes Individuum, das sein Bewusstsein mit dem Unbewussten vereinigt hat. Nach Freud würde er als eine ICH-starke Person bezeichnet werden. Er ist das große Vorbild von Sinclair und erscheint anfangs wie gerufen, wenn dieser mit seinen Überlegungen nicht mehr weiter kommt. Zwischendurch wird diese wegweisende Funktion von Pistorius übernommen. So durchläuft der anfangs kindliche und unüberlegte junge Sinclair eine Reihe von Stufen der Reflexion, bis er sich schließlich von Demian lösen bzw. mit ihm vereinen kann und sich selbst als seinen eigenen Führer sieht. Diese Übereinstimmung mit Demian zeigt auch der Abschluss des Buches:

„Aber wenn ich manchmal den Schlüssel finde und ganz in mich selbst hinuntersteige, da wo im dunklen Spiegel die Schicksalsbilder schlummern, dann brauche ich mich nur über den schwarzen Spiegel zu neigen und sehe mein eigenes Bild, das nun ganz Ihm gleicht, Ihm, meinem Freund und Führer.“[17]

Autobiografische Züge

Hesse verarbeitet im Demian verschiedene, selektiv ausgewählte Erlebnisse aus seinen Jugendjahren 1887–1897 wie aus der Weltkriegszeit, und verarbeitet diese, besonders anhand der Psychoanalyse, neu.[18] So zeigt der Verlauf der Jugend Sinclairs viele Ähnlichkeiten mit der seines Autors: Beide haben einen strengen Vater und eine sanfte Mutter, eine ältere und eine jüngere Schwester. Hermann Hesse wurde oft als sensibel und unbändig beschrieben, und genau so ist auch der Charakter des jungen Emils beschaffen. Beide empfanden eine Verdrängung der behüteten Kindheitswelt durch die „dunkle Welt“. Die Anfangsjahre des Romans können mit Hesses Aufwachsen in Calw verglichen werden; die Figur des Franz Kromer lässt sich vermutungsweise auf einen brutalen Vertreter seiner dortigen Bekanntschaft zurückführen. Auch Hesses Zeit am Cannstatter Gymnasium schlägt sich im Roman nieder: Sie zeigt sich ebenfalls bei der Gymnasialzeit Sinclairs in St. Emil wohnt genau wie Hesse bei seinem Lehrer, beide empfinden hier eine tiefe innere Verlassenheit, beide beginnen – durch einen Bekannten veranlasst – zu trinken und sich zu einem Kneipenbesucher mit schlechten Manieren zu entwickeln. Weitere Analogien sind Hesses Selbstmordgedanken, das Bestehlen seiner Eltern, um Geld zu bekommen, das tiefe Zerwürfnis mit seinem Vater und dessen Drohung, ihn in eine Besserungsanstalt einzuweisen. Die Liebe Emils zu Beatrice erinnert an Hesses Beziehung zu Eugenie Kolb; die Lebensumstände Sinclairs während der Studentenzeit an der Universität H. gleichen denen Hesses an der Tübinger Akademie. Ebenso kann man die Gespräche mit Pistorius in Verbindung mit der Behandlung Hesses bei seinem Luzerner Psychotherapeuten Lang bringen. Genau wie sein „Prototyp“ besitzt Pistorius ein großes Interesse an der Mythologie, an Abraxas und an altertümlichen Schriften.[18]

Vorbild für den Demian des zweiten Teils ist der siebenbürgische Maler, Dichter und Kulturphilosoph Gusto Gräser (1879–1958), der schon 1907 in Ascona sein Freund und Lehrer gewesen war. Nach seinem seelischen Zusammenbruch von 1916 flüchtete sich Hesse zu ihm auf den Monte Verità. Der Kriegsdienstverweigerer Gräser, der eben seiner Erschießung knapp entgangen war, konnte dem politisch Angegriffenen moralische Stütze sein. Anfangs September treffen sie sich nach jahrelanger Entfremdung im Hause der Gräserfreundin Albine Neugeboren in Locarno-Monti. Damit beginnt Hesses „brennendste Epoche“, die Zeit seiner großen Wandlung. Der ehemalige Kriegsfreiwillige wandelt sich zum entschiedenen Kriegsgegner und Verteidiger der Verweigerer. Er fühlt sich aufgenommen in den Bund und Orden „derer mit dem Zeichen“. Als Hesse sich nach dreiwöchigem Aufenthalt von dem wiedergefundenen Freund verabschiedet, wünscht er sich eine seiner Zeichnungen, die ihm Gräser am 26. September 1916 nachschickt: das Sperberbild, das dann zu einem Leitsymbol des Demian-Romans werden sollte. Demian und Sinclair leben in einem Kreis von Pflanzenessern, Theosophen, Tolstoianern und „Pflegern indischer Übungen“, die als die Bewohner des Monte Verità unschwer zu erkennen sind. Hesse verliebte sich damals kurzzeitig in seine 24-jährige Gastgeberin in Monti, Hilde Neugeboren, eine Angehörige des abstinenten Wandervogels. Sie wird zur Beatrice des Romans. Eine andere Figur des Romans, der Theosoph Knauer, geht auf den Maler, Dichter und Musiker Gustav Gamper zurück, der in Locarno als Soldat stationiert war und zu Hesses Zeichenlehrer wurde. Gamper war ein begeisterter Anhänger der Theosophen und Anthroposophen des Monte Verità. Als Randfigur ist auch der junge Philosoph Ernst Bloch zu erkennen, der die Bundesbrüder mit religionshistorischen Büchern versorgt und die Meinung vertritt, dass die Religionen Wunschbilder seien, in denen die Menschheit ihre Zukunftsmöglichkeiten erahne. Bloch wohnte, wie zeitweise auch Hesse, 1917 im Hause Neugeboren in Monti, wo er seinen Erstling Geist der Utopie zu Ende schrieb. Selbst ein Japaner wird im Roman erwähnt, ein Zirkusartist, der damals in Ascona eine Welttournee plante. Nicht zu vergessen ist die weibliche Hauptperson des Romans, Frau Eva, ein Nachbild von Gräsers Lebensgefährtin Elisabeth Dörr. Die jung gebliebene Mutter von acht Kindern musste dem seelisch und sexuell ausgehungerten Schriftsteller wie eine beglückende Madonna erscheinen. Sie wird zur großen Eva-Mutter erhöht, aus der das junge Geschlecht einer neuen Menschheit hervorgeht.

Im Frühjahr 1917 schrieb Hesse das Gedicht Bei Arcegno, in dem er sich an seine Einsiedelei von 1907 im Wald von Arcegno erinnert, an den „Eremitensteig“ in seinem „heiligen Land“, das er seit damals seine „Wüste Thebaĩs“ nannte: einen Ort der Einkehr. Im Juni dann, nach einem Besuch auf dem Monte Verità, malte er das Aquarell Tempel-Höhle, das ihn und seinen Freund in der Felsgrotte zeigt, wie sie anbetend einen Feueraltar umtanzen. Hesse sammelte Spenden für Gusto Gräser, nachdem dieser aus Zürich und Bern ausgewiesen worden war, und finanzierte seine Flugblätter. Er versuchte den Bruch mit Heimat, Stellung und Familie, betrieb seine Entlassung aus dem ihm verhassten Dienst bei der deutschen Botschaft. Doch zum Sprung aus der Bürgerlichkeit kam es nicht. Stattdessen schrieb Hesse einen Roman über seine Erfahrungen mit dem Freund, eben den Demian.

Eine glückliche Fügung wollte es, dass er zur selben Zeit in Kontakt mit C. G. Jung (Dr. Follen im Roman) und in Behandlung bei dessen Schüler Josef Bernhard Lang (im Roman Pistorius) kam. Denn Jung war von den antipatriarchalen Ideen des Monte Verità seit langem infiziert, und zwar durch seinen Kollegen und Patienten, den Psychiater Otto Gross aus Graz. Jung konnte so eine theoretische Interpretation dessen liefern, was Hesse an und mit Gräser in lebendigem Austausch erfahren hatte. Der Hauptteil der zweiten Hälfte des Romans bildet also Hesses Erlebnisse und Gespräche in Ascona von 1916 und 1917 ab, das Schlussbild symbolisiert Gräsers Kampf für eine neue, nichtpatriarchale, mütterliche Kultur.

Dass der Demian des Romans als deutscher Offizier und Kriegsbeteiligter dargestellt wird, bedeutete freilich einen Verrat Hesses an seinen eigenen und an Gräsers Überzeugungen. Von daher des Verfassers hartnäckiges Bestehen auf seinem Pseudonym. Der Deckname Emil Sinclair deutet jedoch an, dass er sich, wie einst Isaak Sinclair, als Freund und Beschützer eines armen „Hölderlin“ verstand. Er hat Gräser weiterhin in seinem Haus empfangen, hat sich zu Gedichten seines Freundes in Briefen an diesen vom Herbst 1918 anerkennend geäußert. Gräsers Tao-Dichtung, im Januar 1919 nach Bern übersandt, hat er in Zarathustras Wiederkehr in eigenen Worten nachvollziehend umgesetzt. Ein öffentliches Bekenntnis zu seinem Freund hat er vermieden, weil ein solches seine bürgerliche und literarische Existenz vernichtet hätte.

Beachtet werden muss bei all diesen Vergleichen, dass Hesses Figuren ihren wahren Vorbildern in einigen Aspekten ähneln, ihnen jedoch nicht entsprechen. Ganz im Gegenteil verkehrt Hesse manche Eigenschaften ins Gegenteil: So war Lang beispielsweise lebenslanger Freund des Autors, und, entgegen Pistorius, Katholik. Unterm Strich lässt sich im Demian eine Mythisierung von Hesses früheren und näheren Lebenserlebnissen feststellen, die zusätzlich durch eine nahe Beschäftigung mit der Psychoanalyse gefärbt ist.[18]

Sprache und rhetorische Stilmittel

Auffällig am Satzbau des Demian ist die generelle Häufung von Parataxen, die auf der einen Seite eine schnelle, logische Verständlichkeit gewährleisten sollen, auf der anderen Seite der Erzählweise Sinclairs entspringen, die seinem Redefluss ähnlich zu sein scheint. So heißt es beispielsweise nach Emils Empfang von Demians Botschaft: Ich versank nach dem mehrmaligen Lesen dieser Zeilen in tiefes Nachsinnen. Es war kein Zweifel möglich, es war Antwort von Demian. Niemand konnte von dem Vogel wissen, als ich und er. Er hatte mein Bild bekommen. Er hatte verstanden und half mir deuten.[19] Häufig werden Exkurse eingeschoben oder Zeitsprünge eingefügt.[20] Auch sie verdeutlichen die Gedankensprünge des Erzählers Sinclair.

Antithese

Ein wichtiges Leitmotiv stellt der Gegensatz (Antithese) dar. Dies beginnt bereits mit der Einführung der zwei Welten und findet sich auch oft als rhetorische Figur wieder. Ein Textbeispiel:

„Sie war beides, beides und noch vieles mehr, sie war Engelsbild und Satan, Mann und Weib in einem, Mensch und Tier, höchstes Gut und äußerstes Böses.“[21]

Aufzählungen/Wiederholungen

Als Gegensatz zur Antithese werden oft Wörter mit ähnlicher Bedeutung aneinandergereiht. Dies verstärkt den Eindruck auf den Leser. Ein Textbeispiel dazu:

„Zu dieser Welt gehörte milder Glanz, Klarheit und Sauberkeit, hier waren sanfte freundliche Reden, gewaschene Hände, reine Kleider, gute Sitten daheim.“[22]

Wappenvogel

Das Bild des Wappenvogels, nämlich eines Sperbers, wird erstmals durch Demian erwähnt und befindet sich in Stein gemeißelt an Sinclairs Elternhaus. Später zeichnet Emil den Wappenvogel aufgrund der Vorkommnisse in seinen Träumen und schickt ein Gemälde an Demian. Dieses wird im Laufe der Handlung zu einem Traumvogel für Sinclair und steht als leitmotivisches Symbol für Schutz und Erkenntnis. Schließlich wird daraus das Bild eines Wappenvogels, der sich aus seinem Ei kämpft und damit Sinclairs Entwicklung symbolisiert: Auch Emil muss die schützenden Schalen brechen, die um ihn herum sind, um so seiner Bestimmung nachgehen zu können.

Kainszeichen

Das biblische Kainszeichen taucht im Werk mehrere Male auf und steht als Symbol für ein hohes Maß an Individuation. Darüber hinaus bedeutet es den Weg zur Reife, den man nur beschreiten kann, wenn man von Sünde und Schuld begleitet wird. Bezugnehmend auf die Geschichte von Kain und Abel, ist die folgende Textstelle erläuternd: „Dazu sind wir gezeichnet – wie Kain dazu gezeichnet war, Furcht und Hass zu erregen und die damalige Menschheit aus einem engen Idyll in gefährliche Weiten zu treiben.“[23] Hintergrund ist sehr wahrscheinlich das Pentagramm, das Gusto Gräser auf all seinen Briefen und Gedichten als sein Hauszeichen anbringt. Hesse nennt es ein Kainszeichen, weil er sich politisch und gesellschaftlich durch seine Freundschaft mit Gräser gebrandmarkt fühlt, mehr noch durch seinen Willen zu religiösem und kulturellem Umsturz. Schließlich findet sich das Motiv am Schluss im realen Geschehen wieder. Die Erwachenden, die das Zeichen tragen und Abraxas verehren, haben Ideen und Visionen, die darauf hinzielen, die Welt zu erschüttern und zu erneuern. Diese, so Hesses Hoffnung, sollen mit dem Untergang der bestehenden Gesellschaft Realität werden.[24]

Der lesende Held

Charakteristisch für die Entwicklung Sinclairs ist seine Darstellung als Lesender. So begegnet etwa an einer Scharnierstelle der Erzählung – scheinbar en passant – der Hinweis auf die Lektüre von Nietzsche-Büchern: „ […] ich hatte meinen ganzen Tag für mich, wohnte still und schön in altem Gemäuer vor der Stadt und hatte auf meinem Tisch ein paar Bände Nietzsche liegen“.[25] Tatsächlich handelt es sich um ein topisches Motiv der deutschen Literaturgeschichte, das eine den Entwicklungsweg des Protagonisten bezeichnende Funktion besitzt.

Literarische Anleihen

Wie viele andere Schriftsteller besaß Hesse ein großes Lesepensum und es ist naheliegend, dass sich auch in Hesses Werk Übereinstimmungen mit anderen Autoren finden lassen. So weist Jahnke auf zahlreiche Parallelen und Abwandlungen zu Friedrich Hölderlin, verschiedenen Vertretern der Romantik wie Wilhelm Heinrich Wackenroder, Novalis und Joseph von Eichendorff, sowie zu Gottfried Keller und Walter Flex hin.[26] Beispielsweise ähneln sich Wackenroders Darstellung des Schaffensprozesses des italienischen Malers Raffael in den Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders, die Hesse gekannt und rezensiert hat, mit Sinclairs Versuchen, das Beatrice-Bild zu zeichnen. Gleiches gilt für Wackenroders Schilderungen zu Joseph Berglinger und das Aufeinandertreffen von Sinclair und Pistorius. Hesses Bild der menschheitgebärenden Muttergöttin am Ende des Romans geht auf die Sonnenfrau in der Offenbarung des Johannes zurück.

Hölderlin

Wohl am offensichtlichsten ist der Bezug zu dem von Hesse sehr geschätzten Hölderlin, was sich bereits an der Wahl des Pseudonyms Emil Sinclair erkennen lässt: Isaac von Sinclair und Hölderlin verband eine tiefe Freundschaft, die sich unter anderem in dem Gedicht An Eduard ablesen lässt. Dort schildert Hölderlin sein untertäniges, durch Treue bis zuletzt geprägtes Verhältnis, dessen Vervollkommnung er im Soldatentod auf dem Schlachtfeld sieht. Beides findet sich auch im Demian. Emil Sinclair ist so abhängig von Demian, dass er ihn später gar als Führer bezeichnet und gegen Ende des Romans mit ihm in den Krieg zieht. Die Treue über den Tod hinaus deutet sich auf den letzten Seiten in Demians Aussage an, wenn Sinclair ihn einmal wieder brauche, müsse er in sich hinein hören. Auch die Art und Weise, wie Sinclair und noch mehr Demian den sich anbahnenden Krieg auffassen, nämlich als eine Art Umwälzung der Welt, korrespondiert mit dem historischen Isaac von Sinclair, der die damalige Französische Revolution stark befürwortete. In beiden Schriften wird dementsprechend die Gewittermetapher als Zeichen des nahenden Umbruchs aufgegriffen. Bemerkenswert ist allerdings die Umkehrung der Personenkonstellation in Hesses Roman: Aus Hölderlin wird Emil Sinclair, aus Isaac von Sinclair wird Demian.[2]

Keller

Jahnke weist auch auf einige Bezüge zu Keller hin. Dies betrifft insbesondere das Sonett Vier Jugendfreunde. IV., das gewissermaßen als Vorlage für eine Szene dient, in der Sinclair sein Beatrice-Bild vollendet und sich dabei nach vielen Jahren wieder an Demian erinnert. Noch deutlicher sind die Parallelen zu Kellers Roman Der grüne Heinrich. Das Zerwürfnis mit dem Elternhaus, dessen Verlauf und Ende ähneln sich in beiden Erzählungen deutlich. Vergleichbare Positionen finden sich z. B. bei Sinclairs Einstellung zum Konfirmandenunterricht und Religion im Allgemeinen. Auch das Spinnennetz-Motiv als Zeichen der Reflexion von Gedachtem und Erlebtem ist in beiden Romanen vertreten.[27]

Stellung zum Ersten Weltkrieg

Hesses Verhältnis zum Ersten Weltkrieg kann durchaus als zwiespältig bezeichnet werden. Zwar verabscheute er alle Kriegsgreuel, kritisierte den übertriebenen Nationalismus beider Parteien und rief zum Frieden auf, hielt Kriege aber dennoch für unausweichliches Schicksal, für die Erneuerungsmöglichkeit einer untergehenden Gesellschaft. Gerade diesen „Wechsel der Atmosphäre“ und die Erschütterung im „normalen Leben der Herdenmenschen“ schätzte Hesse am Krieg, der bei vielen Heimkehrern für den Wunsch einer besseren Lebensführung sorge.[28]

Dementsprechend gefasst gehen Sinclair und Demian mit dem Thema Krieg um. Sie sehen ihn als ihr gegebenes Schicksal an, dem nachgegeben werden muss, um etwas Neues zu schaffen. Kurz vor Ende des Romans erkennt Sinclair: „In der Tiefe war etwas im Werden. Etwas wie eine neue Menschlichkeit. […] Die Urgefühle, auch die wildesten, galten nicht dem Feinde, ihr blutiges Werk war nur Ausstrahlung des Innern, der in sich zerspaltenen Seele, welche rasen und töten, vernichten und sterben wollte, um neu geboren werden zu können.“[29] Und in Anlehnung an das Vogelmotiv zieht Emil sein Fazit: „Es kämpfte sich ein Riesenvogel aus dem Ei, und das Ei war die Welt, und die Welt mußte in Trümmer gehen.“[30]

Entstehungsgeschichte

Die Entstehung des Demian muss auch in Hinblick auf Hesses Lebenskrise in der Zeit des Ersten Weltkriegs verstanden werden: Hesse wurde durch die Polemikattacken in der Presse, die mit seinen Aussagen zum Krieg stark unzufrieden war, psychisch verletzt. Seine erschöpfende Arbeit in der Kriegsgefangenenfürsorge ab 1915 und der Tod seines Vaters im März 1916 machten ihm ebenso zu schaffen wie die körperlichen Leiden, die er seit Anfang desselben Jahres wieder empfand. Nach einer Nervenkrise unterzog sich Hesse ab dem Mai 1916 einer Psychotherapie, die bis in den November 1917 andauerte.[31] Während dieser Zeit geriet Hesse über seinen Therapeuten Joseph Bernhard Lang, einen Kollegen und Schüler Carl Gustav Jungs, in Kontakt mit der Psychoanalyse, der in ihm einen bleibenden Eindruck hinterließ und eine innerliche Neuorientierung anregte.[32][33]

In den Monaten September und Oktober 1917 schrieb Hesse den Demian nieder.[31] Noch im selben Herbst kontaktierte er den Verleger Samuel Fischer. In seinem Brief behauptete Hesse, der Demian sei das Werk eines todkranken jungen Autors, der unerkannt bleiben wolle und den er deshalb „Emil Sinclair“ nenne. Nachdem der Roman beim Lektor Oskar Loerke auf Gefallen stieß, sagte Fischer zu.[33] 1919 erschien ein Vorabdruck in der Neuen Rundschau, bald darauf auch eine Ausgabe als gedrucktes Buch.[32] Später im Jahr gewann Hesse in Vertretung für Sinclair den Fontane-Preis für sein beeindruckendes Erstlingswerk.[4]

Mitte 1920 identifizierten Otto Flake und Eduard Korrodi in Artikeln Hesse aufgrund von Stilanalysen als den Autor des Demian. (Flakes Frau Toni Flake hatte Hesse schon früher erkannt und war mit Hedwig Fischer befreundet, der Frau von Hesses Verleger Samuel Fischer, die Hesse mehrfach bat, Toni Flake doch sein Geheimnis anvertrauen zu dürfen; ob sie es gegen seinen Willen tat, ist unbekannt.) Im Juni forderte Korrodi ihn in der Neuen Zürcher Zeitung auf, sich selbst dazu zu bekennen.[34][35] Nachdem Hesse schon privat einigen seiner Freunde, unter anderem seinem Verleger Fischer oder seinem Therapeuten Lang, davon erzählt hatte, machte er seine Autorenschaft im Juli 1920 in der Zeitschrift Vivos voco öffentlich und gab den Fontane-Preis zurück.[34] Infolgedessen erschien auch der Roman ab der 4. Auflage (17. bis 26. Tausend) unter abgeändertem Titel.[33]

Hesse hatte das Pseudonym „Emil Sinclair“ schon während des Ersten Weltkriegs für einige seiner kriegskritischen Aufsätze verwendet.[4] 1918 erschien seine Skizze Eigensinn unter dem gleichen Namen.[33] Die erneute Verwendung des Pseudonyms begründete Hesse gemeinhin damit, dass die junge Generation die Erzählungen eines (damals vierzigjährigen) „alten Onkels“ wohl kaum ernst genommen und ignoriert hätte. Ein anderer Grund war für ihn auch sein eigener, künstlerischer Umbruch: „Die Rolle des beliebten Unterhaltungsliteraten, in die ich geraten bin, Gott weiß wie, ist gewiß die letzte, die zu mir paßt. Mein Versuch, mit dem Demian mich dieser blöden Rolle zu entziehen und unbekannt zu bleiben, ist mißglückt.“[32] So gesteht er auch seinem Therapeuten Lang: „Am liebsten gäbe ich jedes neue Werk unter einem neuen Pseudonym heraus. Ich bin ja nicht Hesse, sondern war Sinclair, war Klingsor, war Klein etc. und werde noch manches sein.“[34]

Zu seiner Wahl des Namens für die Titelfigur schrieb Hesse in einem Brief: „Der Name Demian ist nicht von mir erfunden oder gewählt, sondern ich habe ihn in einem Traum kennengelernt, und er sprach mich so stark an, daß ich ihn auf meinen Buchtitel setzte.“[36]

Rezeption

Die Rezeptionsgeschichte des Demian verlief, wie bei Hesse allgemein, wellenartig, und steht vor allem im Zusammenhang mit dem Anschwellen und Abflauen von Krisenzeiten.[37] Sein Erscheinen fällt in die Zeit, als die Jugend – gerade wieder, mitunter traumatisiert, aus dem Krieg zurückgekehrt – nach Orientierung und Sinn im Leben suchte. 1922 beschrieb Lulu von Strauß und Torney die psychische Situation der Jugendlichen, die durch tiefe Uneinigkeit mit sich selbst geprägt ist, in einem Zeitungsartikel so:

„War es ein Wunder, daß die schwere Erschütterung des Kriegserlebnisses in diesen schon schwankend gelösten Seelen die letzten wurzelhaften Bedingungen zerstörte und zunächst ein völliges Chaos schuf? Hier war ja nicht nur das eigene Sein äußerlich wie innerlich bis zum Grunde erschüttert und fraglich geworden, sondern der gesamte Bestand der Gesellschaft, die tragende Kultur selbst. […] Und letzten Endes sah auch diese Jugend nur klar, was sie nicht wollte: die tiefe innere Verlogenheit, dieser alten untergangsreifen Gesellschaftskultur, […] die Ja sagt und Nein tut, die nicht den Mut zu sich selber hat.

Dieses Ja und Nein, das ein überkommender Sprach- und Denkgebrauch Gut und Böse nennt, trug die Jugend freilich in sich selbst und spürte schmerzhaft seinen Widerstreit. […] Und sie träumte davon, das Ja und Nein in sich zu einer letzten verwegenen und heiligen Einheit zu erlösen […] Sie träumte von dieser Einheit, dieser Selbstrechtfertigung des vollen Menschentums, aber sie fand nicht das Wort dafür. Sie zerstieß sich den Kopf an Problemen, sie zerdachte und zerredete das Leben, ehe sie anfing, es zu leben. Und so geriet auch sie, diese Jugend der unbedingten Forderung, in eine tatlose Unfruchtbarkeit hinein, geriet auf den toten Punkt […]“

Dieses Identitätsproblem wurde durch den Demian für viele Leser weitgehend gelüftet. Dementsprechend war die Zahl der verkauften Exemplare hoch und die Resonanz geradezu frenetisch. Unter anderem lobte die damalige Kritik die tiefe psychologische Menschenkenntnis und das intime Einfühlungsvermögen, besonders das in die Hauptfigur des Sinclair. Thomas Mann, der schon bald nach Herauskommen des Demian hellauf begeistert war,[39] resümierte 1948 im Vorwort zur amerikanischen Ausgabe:[40]

„Unvergeßlich ist die elektrisierende Wirkung, welche gleich nach dem ersten Weltkrieg der „Demian“ eines gewissen mysteriösen Sinclair hervorrief, eine Dichtung, die mit unheimlicher Genauigkeit den Nerv der Zeit traf und eine ganze Jugend, die wähnte, aus ihrer Mitte sei ihr ein Künder ihres tiefsten Lebens erstanden (während es ein schon Zweiundvierzigjähriger war, der ihr gab, was sie brauchte), zu dankbarem Entzücken hinriß.“

Stefan Zweig las den Demian als einen Text, „der psychologische Studie wie Fiktion ist, ungewöhnlicher Symbolismus als auch eine Geschichte, die wörtlich genommen werden soll, weitschweifender Essay wie einheitliche Erzählung“[41].

Während des Zweiten Weltkriegs gehörte Demian zu der im Dritten Reich verpönten Literatur. 1942 verhängte das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda dem Fischer Verlag einen Verlegestopp für die Bücher Hesses.[42] Im Nachkriegsdeutschland kam es – unter anderem durch den Literaturnobelpreis 1946, aber auch durch die erneute Selbstsuche der desolaten Kriegsheimkehrer – wieder zu einem Hesse-Boom. Allerdings währte diese abermalige Erfolgsperiode nur kurz; mit der Zeit des Wirtschaftswunders wurden die Selbstzweifel zunehmend verdrängt und Hesse als kitschiger „Autor des individuellen Katzenjammers“ abgewertet. So bezeichnete Gottfried Benn Hesse im Jahre 1950 als „durchschnittlichen Entwicklungs-, Ehe- und Innerlichkeitsromancier“, Karlheinz Deschner titulierte seine Werke als „zuckrig-romantisch, läppisch-empfindsam, nahe dem Schmachtfetzen“.[40]

Während die deutsche Literaturwelt also nichts mehr mit Hesse anzufangen wusste, stieg die Popularität Hesses im Ausland ab den 1960ern rapide an, und erreichte in den 1970ern, besonders in den Vereinigten Staaten, ihren Höhepunkt. Angesichts des aufkeimenden Kapitalismus, des Vietnamkriegs und der Rassendiskriminierung begannen auch dort viele Jugendliche, sich nach anderen Werten und Lebensinhalten zu sehnen.[37] Dabei half ihnen neben Der Steppenwolf und Siddharta ebenso der Demian, welcher hier im Zuge der allgemeinen Hesse-Welle bis 1976 um die 1,5 Mio. mal verkauft wurden.[39] Durch die begeisterte Rezeption in den USA wurden nun auch wieder deutsche Leser angeregt, zum Demian zu greifen.

Als die südkoreanische Popgruppe BTS für ihr 2016 erschienenes Konzeptalbum Wings Hesses Demian in dem Musikvideo des Songs Blood, Sweat & Tears und in sieben Kurzfilmen zitierte und Symbole beziehungsweise Leitmotive aufgriff, schlug sich das auch auf die ohnehin schon große Popularität des Romans in Südkorea nieder.[43] Besonders bei den unter 30-jährigen erfreute sich das Buch daraufhin große Beliebtheit und wurde so fast hundert Jahre nach seinem Erscheinen zu einem Bestseller in Korea.[44]

Heute gehört Hesses Roman mit zu den Klassikern der Lektüre im Deutschunterricht. Inzwischen ist der Demian in mindestens 27 Sprachen übersetzt.[39]

Sonstiges

Ein Großteil von Hermann Hesses Nachlass liegt im Deutschen Literaturarchiv Marbach. Das Typoskript von Demian ist dort im Literaturmuseum der Moderne in Marbach in der Dauerausstellung zu sehen.

Eine Dramatisierung inszenierte Anna Marboe am Landestheater Niederösterreich in St. Pölten Ende 2021.

Buchausgaben

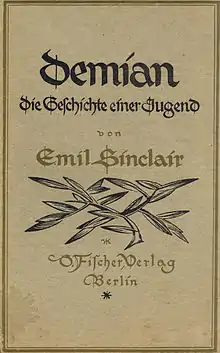

Die Erstausgabe erschien 1919 unter dem Pseudonym Emil Sinclair in Hesses „Hausverlag“, dem S. Fischer Verlag. Erst ab der 4. Auflage (17. bis 26. Tsd.) 1920 wurde, bei entsprechend verändertem Titel, die Autorschaft Hesses genannt. 1946 erschien Demian in der Büchergilde Gutenberg, ab 1949 im Suhrkamp Verlag, 1966 erstmals in der Bibliothek Suhrkamp, 1974 als Suhrkamp Taschenbuch und 2000 in der Suhrkamp BasisBibliothek.

2008 erschien der Text als Hörbuch, gelesen von Ulrich Noethen. Es existiert ebenfalls ein 2002 vom SWR produziertes Hörspiel, unter der Regie von Oliver Sturm und Kirstin Petri, u. a. mit den Sprechern Ulrich Matthes, Valentin Stroh, Ingo Huelsmann, Karin Schröder, Wolfgang Höper, Uta Hallant, Hans Diehl, Martin Engler und Sven Plate.[45]

- Emil Sinclair: Demian. Die Geschichte einer Jugend. Fischer, Berlin 1919.

- Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend. Fischer, Berlin 1920.

- Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1966; 26. Auflage 2004, ISBN 3-518-01095-6 (= Bibliothek Suhrkamp. Band 95).

- Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1974; 34. Auflage 1996, ISBN 3-518-36706-4 (= Suhrkamp-Taschenbuch. Band 206).

- Demian. Text und Kommentar von Heribert Kuhn. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2000, ISBN 3-518-18816-X (= Suhrkamp-BasisBibliothek. Band 16).

- Demian. Vollständige Lesung von Ulrich Noethen. 5 Audio-CDs. DHV, München 2008, ISBN 978-3-86717-095-6.

Literatur

- Gusto Gräser: Briefe an Hermann Hesse. Im Deutschen Literatur Archiv Marbach und in der Schweizerischen Landesbibliothek Bern.

- Helga Esselborn-Krumbiegel: Hermann Hesse: Demian. Erläuterungen und Dokumente. Reclam, Stuttgart 1991, ISBN 3-15-008190-4 (= Reclams Universal-Bibliothek, Band 8190).

- Ralph Freedman: Hermann Hesse. Pilgrim of Crisis. A Biography. London 1979. ISBN 0-224-01675-X.

- Hermann Müller: Der Dichter und sein Guru. Hermann Hesse – Gusto Gräser, eine Freundschaft. Wetzlar 1978. ISBN 3-921764-01-7.

- Bernhard Gajek: Der Prophet und der Dichter. Gusto Gräser, Hermann Hesse und der Monte Verità. In: Schweizer Monatshefte, 59. Jg., 1979, Heft 7, S. 639–643.

- Bernhard Gajek: Hermann Müller, Der Dichter und sein Guru. In: Germanistik, 1979, Heft 1, S. 245.

- Martin Green: Mountain of Truth. The Counterculture begins, Ascona, 1900–1920. Hanover and London, 1986. ISBN 0-87451-365-0.

- Helmuth Kiesel: Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1918 bis 1933. C.H. Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-70799-5.

- Hermann Müller: Gusto Gräser. Aus Leben und Werk. Knittlingen 1987 und Recklinghausen 2012. ISBN 978-3-937726-07-6.

- Volker Michels (Hrsg.): Hermann Hesse in Augenzeugenberichten. Frankfurt am Main 1987.

- Hermann Hesse: Traumgeschenk. Herausgegeben von Volker Michels. Frankfurt am Main 1996

- Volker Michels (Hrsg.): Materialien zu Hermann Hesses ‘Demian‘. Erster Band. Frankfurt am Main 1993.

- Hermann Hesse: "Die dunkle und wilde Seite der Seele". Briefwechsel mit seinem Psychoanalytiker Josef Bernhard Lang. Hgg. von Thomas Feitknecht. Frankfurt am Main 2006. ISBN 3-518-41757-6.

- Maria-Felicitas Herforth: Hermann Hesse: Demian. Bange, Hollfeld 2011, ISBN 978-3-8044-1912-4 (= Königs Erläuterungen und Materialien, Band 464).

- Bärbel Reetz: Hesses Frauen. Berlin 2012. ISBN 978-3-458-35824-4.

- Gusto Gräser: Erdsternzeit. Eine Auswahl aus dem Spätwerk. 3. Auflage, Recklinghausen 2011. ISBN 978-3-937726-02-1.

- Volker Wehdeking: Hermann Hesse. Marburg 2014. ISBN 978-3-8288-3119-3.

Einzelnachweise

- Siegfried Unseld: Hermann Hesse. Werk und Wirkungsgeschichte. Insel, Frankfurt am Main 1987, ISBN 3-458-32812-2, S. 71.

- Jahnke, Paderborn 1984, S. 14 ff.

- Hermann Hesse: Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1974, S. 10.

- Maria-Felicitas Herforth: Hermann Hesse: Demian – Siddhartha – Der Steppenwolf (= Königs Erläuterungen und Materialien. Band 138). 3. Auflage. Bange, Hollfeld 2004, ISBN 3-8044-1699-3, S. 16–17.

- Esselborn-Krumbiegel, München 1998, S. 14 ff.

- Herforth, Hollfeld 2004, S. 24 f.

- Esselborn-Krumbiegel, München 1998, S. 43–46

- Demian, Frankfurt am Main 1974, S. 7

- Demian, Frankfurt am Main 1974, S. 53.

- Demian, Frankfurt am Main 1974, S. 93.

- aus einem Brief Hesses aus dem Februar 1929, zitiert nach: Siegfried Unseld: Hermann Hesse. Eine Werkgeschichte. S. 56

- Literaturarbeit (siehe unter „Weblinks“), S. 11.

- C. G. Jung: Vom Wesen der Träume. In: Franz Alt (Hrsg.): Das C.-G.-Jung-Lesebuch. Ullstein, Frankfurt am Main 1986, ISBN 3-548-34346-5, S. 57–58 u. 62–63.

- Esselborn-Krumbiegel, München 1998, S. 47–51

- Alt, Frankfurt am Main 1986, S. 64–66

- Demian, Frankfurt am Main 1974, S. 124–125

- Demian, Frankfurt am Main 1974, S. 169.

- Joseph Mileck: Hermann Hesse. Dichter, Sucher, Bekenner. Eine Biographie. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1987, ISBN 3-518-37857-0, S. 94–97.

- Demian, Frankfurt am Main 1974, S. 107.

- Demian – Siddharta – Steppenwolf. Hollfeld 2000, S. 41–42.

- Demian, Frankfurt am Main 1974, S. 99.

- Demian, Frankfurt am Main 1974, S. 11.

- Demian, Frankfurt am Main 1974, S. 150.

- Herforth, Hollfeld 2001, S. 28.

- Demian, Frankfurt am Main 1974, S. 155.

- Walter Jahnke: Hermann Hesse Demian. Ein er-lesener Roman. (= Modellanalysen Literatur. Bd. 11). Schöningh, Paderborn 1984, ISBN 3-506-75051-8.

- Jahnke, Paderborn 1984, S. 39 ff.

- Demian, Erläuterungen und Dokumente. Stuttgart 2005, S. 86–90.

- Demian, Frankfurt am Main 1974, S. 190.

- Demian, Frankfurt am Main 1974, S. 190–191.

- Demian. Text und Kommentar. Frankfurt am Main 2000, S. 173ff.

- Helga Esselborn-Krumbiegel: Hermann Hesse: Demian/Unterm Rad. Interpretation. (= Oldenbourg Interpretationen. Band 39). 2. Auflage. Oldenbourg, München 1998, ISBN 3-486-88638-X, S. 7 ff.

- Klaus Walther: Hermann Hesse (= dtv portrait). dtv, München 2002, ISBN 3-423-31062-6, S. 70–76.

- Helga Esselborn-Krumbiegel (Hrsg.): Hermann Hesse. Demian. (= Erläuterungen und Dokumente). Reclam, Stuttgart 2005, ISBN 3-15-008190-4, S. 48–52.

- Hermann Hesse. Dichter, Sucher, Bekenner. Eine Biographie. Frankfurt am Main, 1987, S. 93f.

- Ausgewählte Briefe, Frankfurt 1974, S. 456.

- Franz Baumer: Hermann Hesse (= Köpfe des 20. Jahrhunderts. Band 10). 7. Auflage. Edition Colloquium, Berlin 2002, ISBN 3-89166-154-1, S. 98–103.

- zitiert nach: Adrian Hsia (Hrsg.): Hermann Hesse im Spiegel der zeitgenössischen Kritik. Francke, Bern, München 1975, ISBN 3-7720-1085-7.

- Demian. Text und Kommentar. Frankfurt am Main 2000, S. 179–180.

- Demian, Erläuterungen und Dokumente. Stuttgart 2005, S. 53ff.

- Kiesel, S. 1154, 12. Zeile von oben

- Walther: Hermann Hesse. München 2002, S. 153.

- THERE’S INTERESTING CORRELATION BETWEEN BTS’S WINGS TEASER AND NOVEL ‘DEMIAN’, WHAT’S THE THEORY BEHIND IT?, abgerufen am 17. September 2020

- Lina Jang: Demian, The Great Gatsby, Zorba the Greek Best-selling World Classics, abgerufen am 17. September 2020

- Hörspiel: Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend. Kurzinformationen zum Hörspiel auf Deutschlandfunk Kultur