Criodrilus lacuum

Criodrilus lacuum ist der Name einer im Schlamm im Süßwasser anzutreffenden Wenigborster-Art aus der Familie der Criodrilidae in der Ordnung Crassiclitellata (Regenwürmer im weiteren Sinne), die im 19. Jahrhundert zunächst durch Funde im Tegeler See bei Berlin und dann in der Donau in Österreich bekannt wurde. Auf Grund ähnlicher Funde in Europa, im Nahen Osten und Nordafrika beschriebene Arten sind inzwischen mit dieser Art synonymisiert, so dass die Gattung Criodrilus derzeit als monotypisch angesehen wird.

| Criodrilus lacuum | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

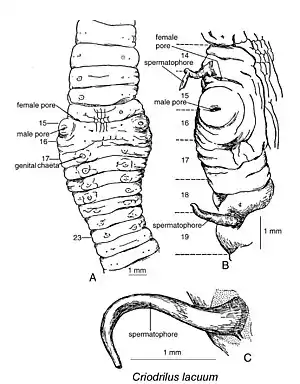

Äußere Geschlechtsorgane von Criodrilus lacuum. Zeichnung aus Barrie G. M. Jamieson (2006): Non-leech Clitellata. | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name der Gattung | ||||||||||||

| Criodrilus | ||||||||||||

| Hoffmeister, 1845 | ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name der Art | ||||||||||||

| Criodrilus lacuum | ||||||||||||

| Hoffmeister, 1845 |

Merkmale

Criodrilus lacuum hat einen ab dem 9. Segment vierkantigen, vorn abgeflachten und hinten verschmälerten Körper, der in Ruhe bei einer Breite von 4 bis 10 mm in der Regel etwa 5 bis 8 cm oder auch 15 cm, bei den größten Individuen etwa 20 bis 30 cm lang wird und dabei mehr als 200, mitunter über 300 Segmente besitzen kann, sich aber auf etwa die doppelte Länge zu strecken vermag. Er ist sehr weich und zerbrechlich und wirft schnell sein Schwanzende ab, das wieder nachwächst. Regenerierte Schwänze haben eine frische rote Farbe und sind dünner als alte. Criodrilus lacuum ähnelt äußerlich den bekannten Regenwürmern der Familie Lumbricidae, unterscheidet sich von diesen jedoch durch seinen schmalen Schwanz. Die Tiere haben eine rostgelbe, rote oder rötliche bis bräunliche Färbung, die auf dem Rücken ins Graue oder Braune, bei manchen Individuen ins Schwärzliche übergeht, während der Bereich der Vulva bei den weiblichen Geschlechtsöffnungen am 14. Segment gelb gefärbt ist.

Der Kopflappen (Prostomium) von Criodrilus lacuum ist massig ausgezogen und ist fast ebenso lang wie das Mundsegment. Er ist zygolobisch, liegt dem Mundsegment also ohne dorsalen Fortsatz an. An den vier Kanten des Körpers stehen an jedem Segment vier Borstenbündel aus jeweils zwei einzelnen, schwach geschweiften Borsten mit einem rauen Endhaken.

In der recht hohen Hypodermis sind insbesondere die in „Kästchen“ angeordneten Längsmuskelbündel als dicke Schicht entwickelt. Vom Oberschlundgangienpaar gehen nach vorn zwei dicke Nervenäste aus. Der Mund führt in einen zunächst schmalen und dann sackförmig erweiterten Pharynx, dem im 4. Segment ein enger Oesophagus folgt. Anders als bei den Regenwürmern gibt es weder Kropf noch Muskel- oder Kaumagen. Der lange Mitteldarm, dem ein Typhlosolis vollständig fehlt, geht erst ganz hinten in einen kurzen Enddarm über, der in einem rückenseitig gelegenen After nach außen führt.

Das geschlossene Blutgefäßsystem besteht aus 3 großen Längsgefäßen – dem Rücken-, Bauch- und Neuralgefäß – und diese verbindenden Seitengefäßen, von denen man in den mittleren und hinteren Segmenten in jedem Segment 2 Paar findet, die sich stark zu Kapillaren verzweigen, so die Organe versorgen und in der Haut den Gasaustausch mit dem Umgebungswasser ermöglichen. Im 7., 8., 9., 10. und 11. Segment sind die Seitengefäße dagegen als pulsierende Lateralherzen ausgebildet. Nach Schilderung von František Vejdovský entwickelt sich das Rückengefäß, das er noch als „Herz“ bezeichnet, in den neuen Segmenten am Hinterende des Ringelwurms aus einer doppelten Anlage durch Verschmelzung zweier Gefäße.

Die wohl entwickelten, großen Nephridien münden über eine undeutliche Endblase vor den ventralen Borstenbündeln nach außen, fehlen aber in den vorderen Segmenten. Die Coelomflüssigkeit enthält zahlreiche, runde bis sternförmige Amoebocyten.

Wenn auch der Erstbeschreiber Werner Friedrich Hoffmeister an seinen Würmern keinen Gürtel fand, besitzt Criodrilus lacuum als Crassiclitellat ein mehrlagiges, ringförmiges Clitellum, das vorn und hinten nur undeutlich abgegrenzt ist und ungefähr vom 16. bis zum 45. Segment reicht. Der Zwitter hat bauchseitig ein Paar weiblicher Geschlechtsöffnungen am hinteren Rand des 14. Segments und kurz dahinter am 15. Segment ein Paar männlicher Geschlechtsöffnungen, die weiter außen auf Porophoren sitzen. Es gibt dagegen keine Öffnungen von Receptacula seminis.

Lebensraum und Lebensweise

Criodrilus lacuum ist im Schlamm von Binnengewässern wie Seen und langsam fließenden Flüssen zu finden, wo er sich träge durch den Boden wühlt. Er hält sich dicht an dessen Oberfläche auf, wobei er den stark durchbluteten, dicht mit Kapillaren durchzogenen Schwanzteil meist an der Bodenoberfläche ins freie Wasser hält, um aus diesem Sauerstoff aufzunehmen und Kohlendioxid abgeben zu können. Er kann nicht schwimmen. In sauberem Wasser kann er lange lebendig erhalten werden.

Wie andere Crassiclitellaten auch ist Criodrilus lacuum ein Substratfresser, der die organischen Bestandteile des verschluckten Substrats wie darin enthaltene Kleinstlebewesen verdaut. Im nur wenig muskulösen Darm von Individuen aus dem Tegeler See fand Hoffmeister grauen Schlamm und Wurzelfäserchen.

Entwicklungszyklus

Wie alle Gürtelwürmer ist Criodrilus lacuum ein Zwitter und bildet 1 bis 3 Paar bis etwa 5 mm lange, spiralförmig gewundene Pseudospermatophoren, die vom Erstbeschreiber Hoffmeister noch als – laut Vejdovský hinfällige, also nur einmal verwendbare – „Penes“ bezeichnet werden und ab Anfang Juli bei allen ausgewachsenen Exemplaren zu sehen sind. Sie stehen vor oder neben den weiblichen Geschlechtsöffnungen. Finden sich 2 Paare, steht das eine unterhalb und das andere oberhalb derselben. Ein einzelnes Paar ist in der Regel oberhalb der Öffnung. Bei der Begattung heftet jedes der beiden kopulierenden Individuen seine Pseudospermatophoren an den Sexpartner und stellt so den Austausch des Spermas sicher.

Die langgestreckt spindelförmigen, mit ihren lang ausgezogenen Enden knapp 4 cm bis etwa 5 cm, langen Eikokons wurden 1845 in sehr großer Anzahl am Grunde des Tegeler Sees gefunden und wurden als größer als bei jedem anderen Ringelwurm beschrieben. Sie sind gedreht und gekrümmt oder auch gerade und in der Mitte am dicksten. Ihre Schale ist dicker als bei anderen Crassiclitellaten, hellgelb oder gräulichgelb. Am einen Ende ist der Fortsatz der Schale zu einem kurzen Plättchen zusammengedrückt, am anderen Ende zu einem langen Faden ausgezogen, welcher der Befestigung an Wasserpflanzen dient. Die Gelege wurden in großen Bündeln an den Wurzeln der am seichten Ufer des Tegeler Sees stehenden Wasserpflanzen, besonders Sagittaria und Nymphaea gefunden, die Würmer selbst dagegen erst in einiger Entfernung vom Ufer. Wenn auch jeder Kokon wohl mehr als 30 Eier enthält, entwickeln sich trotz der erheblichen Größe der Kokons in jedem meist nur etwa 3 bis 6, also nicht mehr als etwa beim Tauwurm, bisweilen aber auch 20 Embryonen. Diese werden schließlich zu voll entwickelten kleinen Ringelwürmern, die nach dem Schlupf eine braune Farbe annehmen.

Verbreitung

.jpg.webp)

Der Tegeler See nahe der damaligen preußischen Metropole Berlin ist der erste Fundort der Art Criodrilus lacuum, an dem die Tiere und ihre Eikokons 1845 vom Studenten Fritz Müller in großer Zahl im Schlamm gefunden wurden, um kurz darauf von Werner Friedrich Hoffmeister als neue Art beschrieben zu werden. Ein weiterer mehrfacher Fund folgte 1876 durch Berthold Hatschek, der die Tiere in den Altwässern der Donau bei Linz fand und 1877 einige Individuen samt leeren Kokonhülsen an Vejdovský nach Prag schickte. Letzterer identifizierte die Tiere als Angehörige derselben Art. Viktor Janda nennt 1912 zudem Altarme der Donau bei Wien und bei Klosterneuburg.

R. J. Blakemore nennt 2006 neben Europa (Italien, Ungarn, Österreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, ehemaliges Jugoslawien, Griechenland, Lettland, Polen, Russland) zudem die Türkei (Kleinasien), Tunesien, Algerien, Syrien, Libanon und Israel beziehungsweise Palästina. Zudem wurden Vorkommen von Criodrilus lacuum in Pflanzengefäßen in Baltimore (USA) und in Reisfeldern in Rio Grande do Sul (Brasilien) berichtet, die möglicherweise auf Einschleppung zurückzuführen sind.

Systematik der Gattung und Art

Werner Friedrich Hoffmeister beschrieb 1845 gleichzeitig die Gattung Criodrilus („Widder-Regenwurm“, altgriechisch κριός kriós, „Widder“, δρίλος, δρῖλος drílos, drîlos „Regenwurm“) und die Art Criodrilus lacuum („Widder-Regenwurm der Seen“ lateinisch lacus, „See“, lacuum „der Seen“). Er stellte die Art als Regenwurm zunächst zu den Lumbricidae, und später wurde sie unter anderem zu den Glossoscolecidae oder den Almidae gerechnet. František Vejdovský stellte 1884 schließlich die zunächst noch monotypische Familie Criodrilidae auf.

John Stephenson beschrieb 1917 Ringelwürmer aus dem japanischen See Biwa als Criodrilus bathybates. Barrie G. M. Jamieson gestand dieser Art eine eigene Gattung zu und nannte sie Biwadrilus bathybates, die er darüber hinaus in eine eigene Familie Biwadrilidae stellte.

In der Gattung Criodrilus wurden später unter anderem folgende Arten beschrieben:

- Criodrilus miyashitai Nagase & Nomura, 1937

- Criodrilus ochridensis Georgevitch, 1950

- Criodrilus aidae Righi, 1994

- Criodrilus venezuelanus Righi & Molina, 1994

Während der in Japan gefundene Criodrilus miyashitai ein Synonym Biwadrilus bathybates ist, sind die übrigen Criodrilus-Arten wie auch einige unter anderen Gattungsnamen aufgestellte Arten auf Grundlage einer Arbeit von R. J. Blakemore von 2006 mit Criodrilus lacuum synonymisiert worden, sodass es sich bei Criodrilus um eine monotypische Gattung handelt. Gleichzeitig wurde Biwadrilus bathybates wieder in die Familie Criodrilidae gestellt.

Literatur

- Werner Friedrich Hoffmeister: Die bis jetzt bekannten Arten aus der Familie der Regenwürmer. Als Grundlage zu einer Monographie dieser Familie. Vieweg, Braunschweig 1848. Criodrilus lacuum, ein höchst sonderbares Thier. S. 41–43.

- František Vejdovský: Beiträge zur vergleichenden Morphologie der Anneliden. I. Monographie der Enchytraeiden. Friedrich Tempsky, Prag 1879. S. 11.

- František Vejdovský: System und Morphologie der Oligochaeten. Franz Řivnáč, Prag 1884. Familie Criodrilidae, S. 16, S. 57. Criodrilus lacuum, S. 58.

- František Vejdovský: Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen. J. Otto, Prag 1892

- František Vejdovský: Über die Entwicklung des Herzens von Criodrilus. Sitzungsberichte der Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Prag 1879.

- Berthold Hatschek: Studien über Entwicklungsgeschichte der Anneliden: Ein Beitrag zur Morphologie der Bilaterien. A. Hölder, Wien 1878.

- Viktor Janda (1912): Die Regeneration der Geschlechtsorgane bei Criodrilus lacuum Hoffm. II. Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen 34 (4), S. 557–587.

- K. Michalis (1993): Criodrilus lacuum HOFFMEISTER, 1845 (Oligochaeta: Criodrilidae) – earthworm species new to Greece. Acta Zoologica Cracoviensia 36 (1), S. 15–21.

- R. J. Blakemore (2008): Review of Criodrilidae (Annelida: Oligochaeta) including Biwadrilus from Japan. Opuscula Zoologica Budapest 2006 (2008), 37, S. 11–22.

- Reginald William Sims (1981): A classification and the distribution of earthworms, suborder Lumbricina (Haplotaxida : Oligochaeta). Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology Series 39 (2), S. 103–124, hier Family Criodrilidae Vejdovský, 1884, S. 107 [entspricht Criodrilus] und Family Biwadrilidae Jamieson, 1971, S. 110 [entspricht Biwadrilus].

- R. J. Blakemore (2013): The major megadrile families of the World reviewed again on their taxonomic types (Annelida: Oligochaeta: Megadrilacea). Opuscula Zoologica Budapest 2013, 44 (2), S. 107–127.

- R. O. Brinkhurst, B. G. M. Jamieson: Aquatic Oligochaeta of the world. Oliver and Boyd, Edinburgh 1971.

- Barrie G. M. Jamieson, Marco Ferraguti: Non-leech Clitellata. In: Greg Rouse, Fredrik Pleijel (Hrsg.): Reproductive Biology and Phylogeny of Annelida. Science Publishers, Enfield (NH) 2006. Kapitel 8, S. 235–392. Criodrilus lacuum (Abbildung) S. 291, Criodrilinae 321f.