Adolf von Hildebrand

Adolf Hildebrand, ab 1903 Ritter von Hildebrand, (* 6. Oktober 1847 in Marburg; † 18. Januar 1921 in München) war einer der führenden deutschen Bildhauer seiner Zeit und Medailleur.[1]

.jpg.webp)

Leben

Adolf Hildebrand wuchs in Bern auf, wo sein Vater Bruno Hildebrand Nationalökonomie lehrte. Seine Mutter war die aus einer jüdischen Familie stammenden Clementine Guttentag. Er studierte an der kgl. Kunstgewerbeschule Nürnberg und von 1866 bis 1867 im Atelier von Caspar von Zumbusch in München. Bald darauf reiste er nach Rom, wo er Hans von Marées und Konrad Fiedler kennenlernte.

Trotz seines Erfolgs und seiner Wirkung über den deutschsprachigen Raum hinaus wurde Hildebrand zeitweilig wegen seiner Orientierung an der italienischen Renaissance und seiner ausgedehnten Italienaufenthalte (Hildebrand kaufte 1874 ein ehemaliges Kloster, die heutige Villa di San Francesco di Paola, in Florenz) in der Heimat angefeindet, da seine Kunst als „zu wenig deutsch“ angesehen wurde. Seinen Hauptwohnsitz hatte von Hildebrand lange in Florenz, erst 1898 bezog er eine von ihm selbst entworfene Villa im Münchner Stadtteil Bogenhausen, die bald Treffpunkt der Münchner Gesellschaft wurde – heute bekannt als Hildebrandhaus.[2] Von Hildebrand war verheiratet mit Irene, geborene Koppel-Schäufelen, sie hatten sechs Kinder. Als sein wichtigster Schüler gilt sein Schwiegersohn Theodor Georgii, der Hildebrands im Zweiten Weltkrieg zerstörten Wittelsbacher Brunnen in München wieder aufbaute. Ein anderer Schwiegersohn, Carl Sattler, war ein deutscher Architekt und Hochschullehrer.

Hildebrand starb im 74. Lebensjahr in München. Er ist auf dem Oberföhringer Friedhof bestattet.

Ehrungen

- Ab 1891 war Hildebrand Mitglied des preußischen Ordens Pour le Mérite für Wissenschaft und Künste.[3]

- 1898 wurde er zum Ehrenmitglied der Dresdner Kunstakademie ernannt.[4]

- 1903 wurde ihm der bayerische Personaladel verliehen, 1913 der erbliche Adel.

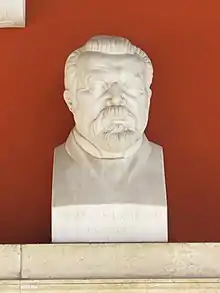

- Seit 1987 steht seine Büste in der Münchner Ruhmeshalle

Schüler

- Theodor Georgii (Bildhauer)

- Hermann Hahn (Bildhauer)

- Georg Kemper (Bildhauer)

- Karl Baur (Bildhauer)

Werk

Hildebrands Plastiken und Skulpturen tragen klassizistische, „mediterrane“ Züge. Sie sind gekennzeichnet durch eine klare, reduzierte und ruhige Formgebung. Hildebrand trat für eine klare und vollendete Ausgestaltung des Kunstwerks ohne überflüssige Details ein. Bevorzugtes Sujet war ihm die menschliche Gestalt, welche ihm auch allgemein als das vornehmste Thema der Kunst erschien. Öfters versuchte er die Einbindung eines plastischen Werks in eine größere Ganzheit, was Hildebrand schließlich vermehrt zu städtebaulichen Aufgaben führte. Auf dem Gebiet der Brunnen- und Denkmalkunst war Hildebrand deutschlandweit bald führend.

Hildebrands theoretisches Werk Das Problem der Form in der bildenden Kunst (1893)[5] war beeinflusst von den Überlegungen seines Freundes und Förderers Konrad Fiedler. Es hat insbesondere die Kunstwissenschaft – und hier namentlich den Kunsthistoriker Heinrich Wölfflin – beeinflusst. In seinem Werk geht Hildebrand von dem Grundsatz aus, dass „das Kunstwerk […] augengerecht sein“ müsse (Wölfflin). Für jedes Werk gebe es einen Idealpunkt der Betrachtung. Für die Plastik, die gewöhnlich aus der Distanz betrachtet wird, bedeutet dies, dass sie der Zweidimensionalität der menschlichen Wahrnehmung Rechnung tragen muss: Reduktion und Verzicht auf Details werden so – ähnlich wie für den sieben Jahre älteren Auguste Rodin – zu Hildebrands Arbeitsmaximen. Das Relief, das Hildebrand zufolge idealerweise dem menschlichen Anschauungsvermögen entspricht, wird zum normativen Maß von Plastik überhaupt.

Brunnen

- Bismarckbrunnen Jena, 1894

- Wittelsbacher Brunnen (München), 1895

- Vater-Rhein-Brunnen, Straßburg, 1903, seit 1932 in München

- Hubertusbrunnen (München), 1907

- Siegfriedbrunnen (Worms), 1913

- Vater-Rhein-Brunnen, Kaiser-Wilhelm-Ring, Köln, 1922, 1939 zerstört

Denkmäler

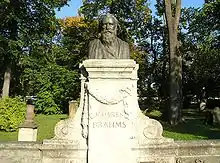

- Brahms-Denkmal (Meiningen), 1899

- Schillerdenkmal, Stadtpark Nürnberg, 1909

- Bismarck-Denkmal (Bremen), 1910

- Ernst Bergmann Denkmal, Tartu, Estland, 1913

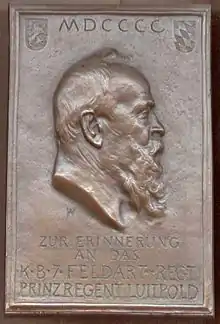

- Reiterstandbild Prinzregent Luitpold, München Luitpoldstraße, 1913

Grabmäler

- Grabdenkmal Herzog Carl Theodor in Bayern, Kloster Tegernsee, 1913

- Grabmal Hans von Bülow, Friedhof Ohlsdorf, Hamburg, 1896

- Grabmal Heinrich von Herzogenberg, Nordfriedhof (Wiesbaden), 1901

- Mausoleum Hermann Levi, Partenkirchen, 1900/01[6][7]

Schriften

- Das Problem der Form in der Bildenden Kunst. Straßburg 1893.

- Henning Bock (Hrsg.): Gesammelte Schriften zur Kunst. Köln/Opladen 1969.

Literatur

- Elisabeth Decker: Zur künstlerischen Beziehung zwischen Hans von Marées, Konrad Fiedler und Adolf Hildebrand. Dissertation, Universität Basel, 1967.

- Isolde Kurz: Adolf Hildebrand. Zu seinem 60. Geburtstag. In: Deutsche Rundschau. Bd. 133, Oktober 1907, S. 105–129.

- Werner Mittlmeier: Hildebrand, Adolf Ritter von. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 9, Duncker & Humblot, Berlin 1972, ISBN 3-428-00190-7, S. 119 f. (Digitalisat).

- Lorenz Maier: Hildebrand, Adolf von. In: Karl Bosl (Hrsg.): Bosls bayerische Biographie. Pustet, Regensburg 1983, ISBN 3-7917-0792-2, S. 347 f. (Digitalisat).

- Heinrich Wölfflin: Zur Erinnerung an Adolf von Hildebrand. In: Kleine Schriften. 1886–1933, Basel 1946.

- Sigrid Esche-Braunfels: Adolf von Hildebrand. Deutscher Verlag für Kunstwissenschaften, Berlin 1993.

Galerie

Adolf von Hildebrand: Dionysos-Relief, 1890/1900

Adolf von Hildebrand: Dionysos-Relief, 1890/1900.JPG.webp) Adolf von Hildebrand: Konrad Fiedler, 1890

Adolf von Hildebrand: Konrad Fiedler, 1890 Adolf von Hildebrand: Schlafender Hirtenknabe, 1871/73

Adolf von Hildebrand: Schlafender Hirtenknabe, 1871/73 Adolf von Hildebrand: Philoktet, 1886

Adolf von Hildebrand: Philoktet, 1886 Vater-Rhein-Brunnen, München

Vater-Rhein-Brunnen, München Reiterstandbild des Prinzregenten Luitpold, München

Reiterstandbild des Prinzregenten Luitpold, München Brahmsdenkmal in Meiningen

Brahmsdenkmal in Meiningen Das Reiterstandbild des Bremer Bismarck-Denkmals, 1910

Das Reiterstandbild des Bremer Bismarck-Denkmals, 1910

Weblinks

- Werner Mittlmeier, Hildebrand, Adolf Ritter von, in: Neue Deutsche Biographie, Band 9 (1972), S. 119 f. (online)

- www.adolf-von-hildebrand.de (umfangreiche Seite zu Leben und Werk)

- Literatur von und über Adolf von Hildebrand im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Der Nachlass befindet sich in der Bayerischen Staatsbibliothek

- Adolf von Hildebrand bei arthistoricum.net – Digitalisierte Werke im Themenportal Geschichte der Kunstgeschichte

Einzelnachweise

- Adolf Ritter von Hildebrand. Künstler. Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst e.V., abgerufen am 17. November 2015.

- geschichte des hildebrandhauses, abgerufen am 9. Februar 2017

- Der Orden Pour le Mérite für Wissenschaft und Künste, Die Mitglieder des Ordens, Band II (1882–1952), Seite 80, Gebr. Mann-Verlag, Berlin, 1978

- Archiv der Hochschule für bildende Künste Dresden

- http://sites.google.com/site/adolfvonhildebrand/home/das-problem-der-form

- Sigrid Esche-Braunfels: Adolf von Hildebrand (1847–1921). Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft, Berlin 1993, ISBN 3-87157-144-X, S. 397 ff.

- Peter Pinnau: Gruft, Mausoleum, Grabkapelle: Studien zur Sepulkralarchitektur des 19. und des 20. Jahrhunderts mit besonderer Hinsicht auf Adolf von Hildebrand. Mäander-Verlag, München 1992, ISBN 3-88219-366-2.