Wandertaube

Die Wandertaube (Ectopistes migratorius) ist eine Vogelart aus der Familie der Tauben (Columbidae), die Ende des 19. Jahrhunderts in Freiheit ausgerottet wurde und seit dem frühen 20. Jahrhundert, mit dem Tod des letzten in Gefangenschaft gehaltenen Tiers, als ausgestorben gilt.

| Wandertaube | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Präparat einer männlichen Wandertaube | ||||||||||

| Systematik | ||||||||||

| ||||||||||

| Wissenschaftlicher Name der Gattung | ||||||||||

| Ectopistes | ||||||||||

| Swainson, 1827 | ||||||||||

| Wissenschaftlicher Name der Art | ||||||||||

| Ectopistes migratorius | ||||||||||

| (Linnaeus, 1766) |

Noch Anfang des 19. Jahrhunderts zählte die Wandertaube mit einem geschätzten Gesamtbestand von drei bis fünf Milliarden Exemplaren zu den häufigsten Vogelarten der Welt. Sie brütete in riesigen, teils mehrere hundert Quadratkilometer umfassenden Kolonien[1] im östlichen Nordamerika und durchzog in heute unvorstellbar großen Schwärmen das Land. Umso dramatischer ist die Tatsache ihrer Ausrottung. Neben dem Bison wurde sie zum Symbol für den Raubbau an der Natur, der besonders im 19. Jahrhundert in Nordamerika stattfand. Obwohl das Ausmaß ihrer Verfolgung durch den Menschen unzweifelhaft einer der Hauptgründe ihres Aussterbens ist, ist die Frage nicht abschließend geklärt, warum ab einem bestimmten Zeitpunkt die Bestände einbrachen und die überlebenden Tiere nicht mehr in der Lage waren, sich in ausreichendem Maße zu vermehren.

Der letzte wildlebende Vogel wurde am 24. März 1900 geschossen. Das ausgestopfte Exemplar wird heute in einem Museum in Columbus (Ohio) aufbewahrt. Im Jahr 1914 starb mit Martha auch das letzte in Gefangenschaft lebende Tier dieser Art.

Aussehen

Ectopistes migratorius war eine relativ große Taube mit einem etwa 20 cm langen, über zwei Drittel der Länge nach hinten hin keilförmig zugespitzten Schwanz. Die Körperlänge betrug durchschnittlich 41 cm beim Männchen, 35 cm bei Weibchen. Das Gewicht lag etwa zwischen 255 und 340 g. Die Flügel waren zugespitzt, die Flügellänge lag bei 20 cm. Es bestand ein Sexualdimorphismus. Der Schnabel war schwarz, das Auge von einem fleischfarbenen Ring umgeben. Beine und Füße waren karminrot. Die Art war der Carolinataube nicht unähnlich, jedoch größer, bunter und langschwänziger.[2]

Beim Männchen waren Kopf und Oberseite bläulich-schiefergrau mit dunklen, rundlichen und zufällig verteilten Flecken auf den größeren Oberflügeldecken und Schulterfedern. Die Iris war lebhaft rot. Die Färbung der Unterseite war von der Mitte der Kehle an orange bis weinrot und lief zur Bauchmitte und den Unterschwanzdecken hin ins weißliche aus. Die Federn der Halsseiten changierten auf orangem bis weinrotem oder bläulich-schieferfarbenem Grund metallisch violett bis rosa, golden oder grünlich. Die Schwingen waren schwärzlich mit hellen Säumen. Die mittleren Steuerfedern waren schwärzlich, die übrigen weißlich.[2]

Das Weibchen ähnelte dem Männchen, war aber insgesamt matter gefärbt, oberseits bräunlicher und unterseits gräulicher. Die Fleckung der Schulterfedern und Oberflügeldecken war ausgeprägter, die Iris orange bis orangerot.

Das Jugendkleid ähnelte dem des Weibchens, war aber noch bräunlich-grauer und wirkte an Brust, Nacken und vorderem Rücken durch helle Säume geschuppt. Die Handschwingen waren rötlich gesäumt, Schulterfedern und Oberflügeldecken noch kräftiger gefleckt als beim Weibchen. Die Iris war braun.[2]

Verbreitung

Die Wandertaube kam in Nordamerika östlich der Rocky Mountains vor. Die Nordgrenze der Brutverbreitung reichte etwa durch den Süden der kanadischen Provinzen Saskatchewan und Manitoba, den Norden Ontarios und die Mitte Québecs bis nach New Brunswick. Auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten verlief die Westgrenze vom zentralen Montana durch South Dakota, die Mitte Nebraskas, Kansas’, Oklahomas und Texas bis an den Golf von Mexiko. In Florida reichte das Areal nur bis in den Norden. Das Hauptbrutvorkommen konzentrierte sich jedoch im Bereich der östlichen Laubwaldzone, also im Umfeld der Großen Seen, im Süden Ontarios und nördlich der Appalachen. Riesige Kolonien gab es vor allem in den Staaten Wisconsin, Michigan, Minnesota, Ohio, Pennsylvania, New York und Massachusetts sowie in Ontario. Vereinzelt kamen Wandertaubenkolonien noch bis Missouri und Oklahoma vor. Im übrigen Gebiet nisteten nur Einzelpaare oder kleinere Gruppen der Art.[3]

Wanderungen

.jpg.webp)

Die Wandertaube bildete besonders auf dem Zug große Schwärme aus Hunderten oder Tausenden Individuen. Diese schlossen sich bei verschiedenen Gelegenheiten zu noch größeren Schwärmen zusammen, so dass zeitgenössische Quellen von Zugbewegungen sprachen, die den Himmel verdunkelt hätten und Tage andauerten. In anderen Jahren verlief der Zug aber offenbar auch spärlicher und in kleineren Trupps. Die großen Schwärme zogen teils in breiter Front, teils in kilometerlanger, schmalerer Reihung. Auch die Dichte war sehr unterschiedlich.[4]

Das Zugverhalten der Art kann als nomadisch beschrieben werden. Obwohl sie im Süden überwinterte, in der Mitte des Verbreitungsgebiets brütete und nach der Brutzeit oft Dismigrationen gen Norden stattfanden, gab es vermutlich keine festen Zugmuster. Kolonien bildeten sich bevorzugt an Standorten, an denen es nach Mastjahren ein reiches Angebot an Nussfrüchten gab. Fehlte ein solches Angebot im Folgejahr, wurde der Standort aufgegeben. Dennoch gab es Kolonien, die sich über mehrere Jahre hielten. Die großen Schwärme, die sich außerhalb der Brutzeit bildeten, richteten sich in ihrem Wanderverhalten nach Nahrungsangebot oder Wetterlage. So konnten Schneestürme oder eine dichte Schneedecke große Zugbewegungen nach Süden verursachen. Unter günstigen Bedingungen blieben die Schwärme aber auch weit im Norden. Es wird vermutet, dass auf dem Zug nach Süden eine Art Schleifenzug stattfand, der im Herbst durch die Staaten an der Atlantikküste führte, im Frühjahr aber eher westlich der Appalachen verlief.[4]

Das Auftauchen großer Schwärme war relativ unvorhersagbar, kündigte sich aber oft durch das Eintreffen einzelner Vögel oder kleinerer Trupps an. Im Frühjahr begann der Einflug in die Brutgebiete nach der Schneeschmelze etwa ab Februar, konnte sich aber noch bis in den April hinziehen. Andererseits begannen die Dismigrationen nach der Brutzeit teils bereits ab Mitte Mai. Herbstwanderungen setzten ab August ein und erreichten oft im September ihren Höhepunkt.[4]

Die Wandertaube zog nur am Tage und meist entlang von landschaftlichen Gegebenheiten wie Küsten- und Uferlinien oder Höhenzügen. Die Zughöhe war sehr unterschiedlich. So wird von sehr hoch ziehenden Schwärmen, andererseits aber auch von Gelegenheiten berichtet, bei denen sich die Vögel aus 1 m Höhe mit Stangen oder Knüppeln aus der Luft schlagen ließen. Die Zuggeschwindigkeit war recht hoch und lag vermutlich etwa bei 100 km/h.[4]

Ernährung

Die Wandertaube war auf Nussfrüchte spezialisiert, die in Mastjahren ein überreiches Nahrungsangebot bildeten und die Möglichkeit zur Versorgung der riesigen Brutkolonien boten. In erster Linie waren dies Bucheckern, Eicheln aller amerikanischen Eichenarten und die Nüsse der Amerikanischen Kastanie. Im Sommer bildeten Beeren und Obst die Hauptnahrung. Dazu zählten insbesondere Heidelbeeren, aber auch Trauben, Kirschen, Maulbeeren, Kermesbeeren und die Früchte verschiedener Hartriegel-Arten. Die Nahrung war zumeist pflanzlich. Besonders als Nestlingsnahrung wurden aber auch Regenwürmer und Raupen genutzt. Auch Getreide zählte zum Nahrungsspektrum.[5]

Die Nahrungsaufnahme erfolgte oft in riesigen Schwärmen. Die Nussfrüchte wurden dabei mit dem Schnabel in der Spreu grabend vom Boden aufgelesen oder von den Bäumen gepflückt. Die Fortbewegung der lautstarken Schwärme wird als „rollend“ beschrieben, da die hinteren Vögel immer wieder über die Mitte des Schwarms und die Baumwipfel hinweg auf vordere Positionen flogen. Mit einem Kropf, der prall gefüllt die Größe einer Orange erreichen konnte, einem relativ großen Schlund und einem großen, kräftigen Muskelmagen, mit dem die Nussfrüchte im Ganzen verdaut werden konnten, war die Art gut an ihre Hauptnahrung angepasst. Nach der Nahrungsaufnahme saßen die Vögel oft lange zum Verdauen in den Bäumen.[5]

Fortpflanzung

Die Wandertaube brütete vorwiegend in riesigen Kolonien von meist mehreren hunderttausend Paaren, gelegentlich aber auch in kleineren Gruppen oder als Einzelpaar. Verpaarung, Nestbau und Bebrütung erfolgten dabei meist sehr synchron. Die Brutzeit begann im April. Nach der Rückkehr aus den Winterquartieren zum Ausgang des Winters konnte daher einige Zeit vergehen, bis die Vögel zur Brut schritten. Es fand nur eine Jahresbrut statt.[6]

Die Ausdehnung der Kolonien lag zwischen 50 Hektar und mehreren tausend Hektar Größe. Eine der größten Kolonien – sie befand sich im Jahr 1878 in Michigan – erstreckte sich über 48–64 km in der Länge und war zwischen 5 und 10 km breit. Sie bedeckte eine Fläche zwischen 546 und 676 km². Die größte jemals festgestellte Kolonie aus dem Jahr 1871 war etwa 2216 km² groß. Sie umfasste die südlichen zwei Drittel Wisconsins und – zusammen mit einigen anderen Kolonien im angrenzenden Minnesota – vermutlich den gesamten damaligen Bestand.[6]

Die Besetzung einer Kolonie wird von einem Zeitgenossen als ohrenbetäubendes Spektakel beschrieben, bei dem sich überall in den Bäumen balzende Paare fanden. Nach etwa drei Tagen ebbte der Lärm ab und es befanden sich alle Vögel beim Nestbau.[6]

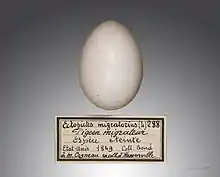

Die Nester standen meist zwischen 4 und 20 m hoch in den Bäumen, die nicht selten dicht besetzt waren. Oft befanden sich mehr als 50 Nester in einem Baum; in einer sehr großen Hemlocktanne wurden 317 Nester gezählt. Das Nest unterschied sich nicht wesentlich von dem anderer Tauben und war ein relativ flacher Bau aus Zweigen, der etwa 15 cm Durchmesser und 6 cm Höhe aufwies. Die Bauzeit betrug zwischen zwei und vier Tagen. Das Gelege bestand aus einem rundlich-elliptischen weißen Ei mit leichtem Glanz, dessen Abmessungen durchschnittlich 37,5 × 26,5 mm betrugen. Es wurde einen Tag nach Vollendung des Nestes gelegt und etwa 13 Tage bebrütet.[6]

Das Brutverhalten unterschied sich nicht wesentlich von dem anderer Tauben. Beide Geschlechter beteiligten sich an Bebrütung und Jungenaufzucht. Zu Beginn wurden die Jungen mit Kropfmilch gefüttert, bis sie Fettreserven angelegt hatten und ihr Körpergewicht das der Eltern überstieg. Nach 13 bis 15 Tagen Nestlingszeit verließen die Altvögel die Kolonie. Die Jungen blieben noch einen Tag im Nest und flogen dann aus. Nach 3–4 weiteren Tagen wurden sie flügge und suchten auf dem Waldboden nach Nussfrüchten. Etwa eine Woche nach dem Flüggewerden hatten sie ihre anfänglich umfangreichen Fettreserven abgebaut.[6]

Bestandsentwicklung

Bestandsrückgang und Aussterben

_(14562557107).jpg.webp)

Die Wandertaube war noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts der häufigste Vogel Nordamerikas und eine der häufigsten Vogelarten weltweit. Beschreibungen der riesigen Schwärme klingen heute nahezu unglaubwürdig. Da sie aber aus vielen voneinander unabhängigen Quellen stammen und weitgehend übereinstimmen, sind sie nicht von der Hand zu weisen. Versuche, die Größe der vorbeiziehenden Schwärme aufgrund von Zeitmessungen, Geschwindigkeitsschätzungen und Anzahl von Vögeln auf einer Fläche hochzurechnen, liegen von Alexander Wilson (1812) und John James Audubon (1813, veröffentlicht 1832) vor. Ersterer kam auf über zwei Milliarden, letzterer auf über eine Milliarde Vögel. Noch 1866 wurde ein über 14 Stunden lang durchziehender Schwarm auf über drei Milliarden Individuen geschätzt.[7]

Aufgrund dieser Zahlen erscheinen der schnelle Bestandseinbruch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und das Aussterben der Art zu Anfang des 20. Jahrhunderts besonders dramatisch und bleiben zumindest in Teilen rätselhaft. Bereits im 17. und 18. Jahrhundert war die Art durch Bejagung im Bereich der Atlantikküste stark dezimiert worden. Im Mittleren Westen und im Bereich der großen Seen blieben die Populationen aber bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts relativ stabil. Erst danach folgte ein schneller Bestandsrückgang. 1871 brütete in Wisconsin nahezu die gesamte Restpopulation, die mit geschätzten über 135 Mio. Vögeln nur noch ein Zehntel des geschätzten Bestandes zur Mitte des Jahrhunderts ausmachte. Im folgenden Jahrzehnt wurde der Bestand weiter stark dezimiert. So wurden 1878 in einer Kolonie etwa 10 Mio. Vögel getötet. In den 1880er Jahren gab es dann nur noch Kolonien von zehntausenden Vögeln. Die Verfolgung hielt an, der Bruterfolg blieb jedoch aus, so dass der letzte große Schwarm 1888 beobachtet wurde. Ab 1889 belief sich der Bestand nur noch auf tausende Vögel und Anfang der 1890er Jahre waren Schwärme von mehreren hunderten Individuen selten geworden. Ab 1895 war die Beobachtung von zehn Vögeln eine Besonderheit und ab 1900 gab es nur noch wenige, teils unbestätigte Einzelbeobachtungen.

Ohne Zweifel ist das Aussterben der Art auf die Verfolgung durch den Menschen zurückzuführen. Als Ursache für den Bestandseinbruch ist jedoch neben der übermäßigen Bejagung das Zusammenwirken mehrerer Faktoren wie Habitatzerstörung und Störungen an den Brutkolonien wahrscheinlich. Es bleibt zudem die Frage bestehen, warum ab einem bestimmten Zeitpunkt die dezimierten Populationen nicht mehr in ausreichendem Maße reproduktionsfähig waren. Hierzu gibt es mehrere Hypothesen. Eine besagt, dass die Art als Koloniebrüter potentiellen Prädatoren einzig die Strategie entgegenbrachte, diese durch einen ständigen Überschuss zu sättigen. Einzelpaare oder kleine Gruppen verfügten nur über unzureichende Anpassungen, den zur Erhaltung der Art nötigen Bruterfolg zu erzielen. Sie brüteten weiterhin relativ offen in schlecht versteckten Nestern. Zudem bestand das Gelege nur aus einem Ei. Nach einer anderen Theorie war die Art mit sinkender Größe der Schwärme und damit einer geringeren Streuung nicht mehr in der Lage, Brutorte mit dem nötigen Mastfruchtangebot ausfindig zu machen. Diese Annahme ist jedoch fragwürdig, da Einzelpaare oder kleinere Kolonien weniger stark auf ein solches Überangebot angewiesen gewesen wären. Andere angenommene Ursachen wie Klimaveränderungen, Wettereinflüsse oder Erkrankungen sind nicht ausreichend belegbar.[8]

Verfolgung durch den Menschen

Die Wandertaube ist für die menschliche Ernährung exzessiv bejagt worden. Im Jahr 1855 verkaufte ein Händler an einem einzigen Tag 18.000 Stück. Der Vogelmaler John James Audubon (1785–1851) hat das massenhafte Töten bei der Jagd auf die Tiere beschrieben:

„An den Ufern des Ohio wimmelte es von Männern und Jungen, die ununterbrochen auf die beim Überqueren des Flusses niedriger fliegenden Pilger schossen. Zahlreiche wurden auf diese Weise vernichtet. Über eine Woche oder länger aß die Bevölkerung kein anderes Fleisch als das der Tauben. Während dieser Zeit war die Atmosphäre regelrecht durchtränkt von dem eigentümlichen Geruch, den diese Art ausströmt. […] Vor Sonnenuntergang waren wenige Tauben zu sehen, aber eine Menge Menschen mit Pferden und Wagen, Gewehren und Munition hatten bereits an den Waldrändern ihre Lager aufgeschlagen. Zwei Farmer aus der Umgebung des über hundert Meilen entfernten Russellsville hatten über dreihundert Schweine hergetrieben, um sie mit den zu schlachtenden Tauben zu mästen. Hier und da sah man Leute inmitten großen Haufen bereits erlegter Tauben beim Rupfen und Einsalzen. (zit. n. Albus, S. 12 f.)“

Besonders begehrt war das zarte und sehr fette Fleisch der Nestlinge. Bereits die nordamerikanischen Indianer nutzten das Taubenfett als Butter- und Speckersatz. Die amerikanischen Siedler betrachteten die Tiere als Ernteschädlinge, entweder aufgrund ihrer bevorzugten Nahrung – sie lebten unter anderem von der Überproduktion an Samen der Präriegräser und hätten auch die Getreidefelder verwüsten können – oder durch ihre Kotmassen. Die Jagd auf die Vögel professionalisierte sich mit dem technischen Fortschritt. Nachrichten über Nistplätze der Vögel wurden über Telegraphen weitergegeben und eine Vielzahl unterschiedlicher Jagdmethoden angewandt. Häufig fällte man die Bäume, in denen sich Hunderte von Nestern mit Jungen befanden. Die erbeuteten Vögel wurden mit der Eisenbahn abtransportiert.

Auch nach dem völligen Bestandseinbruch in den 1880er Jahren wurde die Art noch hartnäckig verfolgt und bejagt. Versuche, die Tauben in Gefangenschaft zu züchten, blieben erfolglos. Die letzte bekannte Wandertaube namens „Martha“ starb am 1. September 1914 im Alter von 29 Jahren im Zoo von Cincinnati. Ihr ausgestopfter Balg wird in der Smithsonian Institution aufbewahrt.

Weltweit gibt es heute mehr als 1000 Bälge und Standpräparate, allein in Deutschland mehr als 50 (unter anderem in Augsburg, Berlin, Bonn, Greifswald, Halberstadt, Hamburg, Leipzig, München, Oldenburg, Stuttgart, Wiesbaden). Die Wandertaube ist damit wahrscheinlich die in Museen weltweit am häufigsten vertretene, in historischer Zeit ausgestorbene Tierart.[9] 2013 nannte ein Zeitungsartikel die Zahl von genau 1532 ausgestopften Exemplaren der Wandertaube und berichtete von einem Forschungsprojekt in den USA, welches die Taube durch Genome Editing wiederbeleben wollte.[10]

Siehe auch

Literatur

- David E. Blockstein: Passenger Pigeon (Ectopistes migratorius) in The Birds of North America Online (A. Poole, Ed.), Cornell Lab of Ornithology, Ithaca 2002

- Anita Albus: Von seltenen Vögeln, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-10-000620-8

- FH Münster, Studierende der Münster School of Design: Vom Verschwinden der Tiere, Jaja Verlag Berlin 2018, S. 207–215, ISBN 978-3-946642-30-5.

Weblinks

- Ectopistes migratorius in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN 2008. Eingestellt von: BirdLife International, 2008. Abgerufen am 31. Dezember 2008.

Einzelnachweise

- Blockstein (2002), Abschnitt Breeding/Nest Site, siehe Literatur

- Blockstein (2002), Abschnitte „Distinguishing Characteristics“ und „Appearance“, siehe Literatur

- Blockstein (2002), Abschnitt „Distribution“, siehe Literatur

- Blockstein (2002), Abschnitt „Migration“, siehe Literatur

- Blockstein (2002), Abschnitt „Food Habits“, siehe Literatur

- Blockstein (2002), Abschnitt „Breeding“, siehe Literatur

- Blockstein (2002), Abschnitt Demography and Populations / Population Status, siehe Literatur

- Blockstein (2002), Abschnitt „Conservation“, siehe Literatur

- Dieter Luther: Die ausgestorbenen Vögel der Welt. Die Neue Brehm-Bücherei/A. Ziemsen Verlag Wittenberg, 3. aktualisierte Auflage 1986, S. 92–94.

- Lydia Klöckner: Zum Leben erweckt, in: Die Zeit Nr. 28, 4. Juli 2013, S. 32.