Verfassung des Deutschen Bundes

Die Verfassung des Deutschen Bundes (oder Novemberverfassung) war die Verfassung des deutschen Nationalstaates zu Beginn des Jahres 1871. Es handelte sich um eine überarbeitete Fassung der Verfassung des Norddeutschen Bundes von 1867; sie ist nicht zu verwechseln mit den Bundesgrundgesetzen des Deutschen Bundes, dem Staatenbund, der 1815 gegründet worden war.

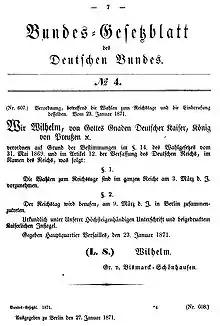

In diese „Verfassung des Deutschen Bundes“ wurden Bestimmungen aufgenommen, die der Norddeutsche Bund mit beitretenden süddeutschen Staaten vereinbart hatte: mit Baden und Hessen-Darmstadt, aber noch nicht Bayern und Württemberg. Die Verfassung erschien am 31. Dezember 1870 im Bundesgesetzblatt des Norddeutschen Bundes und trat am 1. Januar 1871 in Kraft. Bereits am 16. April wurde sie durch eine neu redigierte Reichsverfassung abgelöst, die dann bis zum Ende des Kaiserreichs 1918 galt.

Zu unterscheiden sind:

- Die Verfassung des Norddeutschen Bundes (Norddeutsche Bundesverfassung, NBV) vom 16. April 1867. Sie trat am 1. Juli 1867 in Kraft und gründete damit den neuen Bundesstaat.

- Die „Verfassung des Deutschen Bundes“ als ein Text, der zuerst einem der Novemberverträge beilag, und zwar der Vereinbarung zwischen dem Norddeutschen Bund sowie Hessen-Darmstadt und Baden.

- Die Verfassung des Deutschen Bundes (Deutsche Bundesverfassung, DBV) als derjenige Verfassungstext, der unter dem 31. Dezember 1870 im Bundesgesetzblatt steht. Die Verfassung selbst gibt dem Bundesstaat, trotz ihres Titels, bereits den Namen „Deutsches Reich“. In Kraft trat sie am darauf folgenden Tag. Sie wird auch „Novemberverfassung“ genannt.[1]

- Die Verfassung des Deutsches Reiches vom 16. April 1871. Sie ist normalerweise gemeint, wenn von der „Bismarckschen Reichsverfassung“ (BRV oder RV) die Rede ist.

Das beschriebene politische System blieb in allen vier Texten bzw. drei Verfassungen dasselbe. Geändert wurden vor allem Bezeichnungen sowie Bestimmungen mit Bezug auf die Beitritte der Südstaaten, wie die Zahl der Stimmen im Bundesrat. Dies war allerdings sehr inkonsequent durchgeführt worden, so dass der Verfassungshistoriker Ernst Rudolf Huber die Verfassung vom 1. Januar 1871 ein „Monstrum“[2] nannte.

Die Verfassung stellt einen Schritt im Übergang vom Norddeutschen Bund zum Deutschen Kaiserreich dar. Bei den entsprechenden Schritten wurde kein neuer Staat gegründet, sondern die Aufnahme süddeutscher Staaten in den Norddeutschen Bund geregelt. So einen Beitritt hatte schon die Verfassung von 1867 vorgesehen.

Von dauerhafter Bedeutung war Artikel 80 der Verfassung vom 1. Januar 1871. Er zählte die norddeutschen Bundesgesetze auf, die auch in den neuen Gliedstaaten im Süden gelten sollten. Diese Regelung blieb in Kraft, auch wenn der Artikel nicht in die Verfassung vom 16. April übernommen wurde.

Entstehung

Novemberverträge

Seit dem 1. Juli 1867 galt die Verfassung des Norddeutschen Bundes. Sie sah in Art. 79 Satz 2 vor:

- „Der Eintritt der Süddeutschen Staaten oder eines derselben in den Bund erfolgt auf den Vorschlag des Bundespräsidiums im Wege der Bundesgesetzgebung.“

Im Herbst 1870 vereinbarten der Norddeutsche Bund und die süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt diesen Eintritt (Beitritt). Allerdings gab es Uneinigkeit der süddeutschen Staaten über die Bedingungen des Beitritts. Teilweise versuchten sie, Ausnahmeregelungen für sich zu erstreiten (Reservatrechte). Darum kam es zu mehreren „Novemberverträgen“ statt eines gemeinsamen Dokuments zum Beitritt in den Norddeutschen Bund.[3]

Baden war zu einem bloßen Beitritt bereit (etwa anlässlich der Interpellation Lasker im Februar 1870), während die übrigen Südstaaten lieber eine Neugründung sahen. Bundeskanzler Otto von Bismarck ist aus politischen Gründen auf diese Befindlichkeiten eingegangen, so dass die Novemberverträge tatsächlich von einer „Neugründung“ bzw. „Gründung“ eines „Deutschen Bundes“ sprachen. Jedoch konnte es verfassungsrechtlich nur um einen Beitritt gehen, da die Norddeutsche Bundesverfassung eine Selbstauflösung gar nicht vorsah. Michael Kotulla: „Anders als die Gründung des Norddeutschen Bundes war diejenige des Deutschen Bundes bzw. Reiches somit keine Neuschöpfung, sondern nur eine Reform des Norddeutschen Bundes.“[4]

Ein mit „Verfassung des Deutschen Bundes“ überschriebener Anhang gehörte zum badisch-hessischen Vertrag, also zu demjenigen Vertrag, den der Norddeutsche Bund mit Baden und Hessen-Darmstadt am 15. November 1870 unterzeichnete. Der Vertrag sah ferner einige Übergangsregeln vor, zum Beispiel gingen die Steuereinnahmen für das Heer vor dem 1. Januar 1872 noch in die Kassen von Baden und Hessen.[5]

Im Vertrag mit Bayern (23. November) hieß es in Artikel 1:

- „Die Staaten des Norddeutschen Bundes und das Königreich Bayern schließen einen ewigen Bund, welchem das Großherzogthum Baden und das Großherzogthum Hessen für dessen südlich vom Main belegenes Staatsgebiet schon beigetreten sind und zu welchem der Beitritt des Königreichs Württemberg in Aussicht steht.

- Dieser Bund heißt der Deutsche Bund.“

Im weiteren legte der Vertrag aber keinen neuen Verfassungstext vor und verwies auch nicht auf den Text aus dem badisch-hessischen Vertrag. „Erstaunlicherweise“, so Kotulla, bestimmte der Vertrag die norddeutsche Bundesverfassung als Grundlage und beschrieb dann die vorzunehmenden Verfassungsänderungen. Die 26 zu ändernden Paragraphen entsprachen inhaltlich aber fast alle dem Text aus dem badisch-hessischen Vertrag. Hinzu kamen unter anderem Reservatrechte für Bayern. Der Vertrag machte den Anschein, als wenn Bayern mit dem Norddeutschen Bund, ohne die übrigen Staaten, eine Gesamtrevision der Verfassung vorgenommen hätte. Damit gönnte Bismarck es Bayern, sich ein letztes Mal als süddeutsche Führungsmacht darzustellen.[6]

Der Vertrag mit Württemberg (25. November) wiederum war ein eigentlicher Beitrittsvertrag. Württemberg schloss sich damit der Verfassung aus dem badisch-hessischen Vertrag ausdrücklich an. Zudem regelte der Vertrag die Folgen für Württemberg, wie die Anzahl der württembergischen Bundesratsstimmen und die Sonderregelung für Post und Telegraphie, wie sie auch Bayern genoss.[7]

Parlamentarische Zustimmung

Allerdings mussten diese drei Verträge (sowie einige zusätzliche Protokolle und Konventionen) noch ratifiziert werden. Im Norddeutschen Bund ging es um Änderungen der Verfassung. Dem badisch-hessischen Vertrag und dem bayerischen Vertrag stimmte der Bundesrat am 9. Dezember zu, der Reichstag am 10.

Zwar wurden die Verfassungen der Südstaaten nicht im Wortlaut verändert, doch durch den Beitritt verloren die Südstaaten wichtige Kompetenzen. Die Gesetzgebungsorgane der Südstaaten mussten also ebenfalls zustimmen. Die Parlamente in Baden, Hessen und Württemberg nahmen die Verträge noch im Dezember an. In Bayern hingegen wurde die Zustimmung erst am 30. Januar 1871 verkündet. Dabei verfügte der bayerische König, dass die Ratifikation rückwirkend zum Jahresbeginn in Kraft trat. Zwar hing Bayerns Zugehörigkeit zum deutschen Bundesstaat zunächst in der Schwebe, doch auch sein Beitritt erfolgte rechtswirksam zum 1. Januar 1871.[8]

„Kaiser“ und „Reich“

-de.svg.png.webp)

Die Bezeichnungen Bund und Bundespräsidium legten folgende Vorstellung nahe, so Ernst Rudolf Huber: Der König von Preußen hatte die Funktionen der obersten Bundesexekutive inne. Die Einzelstaaten schienen preußischer Gewalt unterworfen zu sein. Das konnte die Gefühle der Südstaaten verletzen, vor allem Bayerns. Anders sah es aus, wenn von einem Reich und einem Kaiser die Rede war. Die Präsidialbefugnisse (für den preußischen König) erschienen dann als Reichsbefugnisse. Den Gefühlen der Südstaaten bzw. derer Fürsten wurde außerdem durch den „Kaiserbrief“ Rechnung getragen. Darin forderte der bayerische König, im Namen seiner Mitfürsten, den preußischen König dazu auf, den Titel des Kaisers anzunehmen.[9]

Der Ausdruck Reich war damals in verschiedenen politischen Lagern und bei beiden großen Konfessionen populär: Im Sinne des Historismus schlug der Ausdruck eine Brücke in die Vergangenheit. Die Nationalliberalen forderten den Ausdruck als Zeichen der Einheit, während die bayerischen Patrioten im Gegenteil im „Reich“ die Tradition der deutschen Libertät, des Reichspartikularismus, der Selbstständigkeit der Einzelstaaten sahen. Für die Liberalen und die demokratische Linke waren „Kaiser und Reich“ eine „nachträgliche Rechtfertigung auch der großen bürgerlichen Revolutionen und der in ihr gescheiterten Reichsverfassung von 1849“ (Huber).[10]

Durch Zugeständnisse an solche Gefühle wollte Bismarck den Süddeutschen die Zustimmung durch die Novemberverträge erleichtern. Bismarck selbst ging es schon Anfang 1870 bei seinem „Kaiserplan“ nüchtern um eine Festigung der Einheit. Für die begeisterte Kaisertümelei mancher Fürsten und auch des preußischen Kronprinzen hatte er nur Spott übrig.[11]

Am 9. Dezember 1870 nahm der Reichstag des Norddeutschen Bundes den Verfassungstext und einige Bestimmungen der Novemberverträge an. Noch am selben Tag folgte der Bundesrat. Der Bundesrat wiederum, im Einvernehmen mit den süddeutschen Regierungen, beschloss die Änderung der Eingangsformel und des Artikels 11, um die Bezeichnungen Kaiser und Reich einzuführen. Am 10. Dezember stimmte der Reichstag dem zu (bei nur sechs Gegenstimmen). Am 18. Dezember bat eine Deputation des Reichstags den preußischen König, die Kaiserwürde anzunehmen. König Wilhelm folgte der Bitte sogleich.[12] Die Beschlüsse von Bundesrat und Reichstag wurden allerdings nicht ordnungsgemäß publiziert, stattdessen erscheinen sie nur in den Reichstagsprotokollen. Das Bundeskanzleramt löste das Problem dadurch, dass es im Verfassungstext für das Bundesgesetzblatt nur die Präambel und Art. 11 notdürftig anpasste.[13]

Es folgte eine Kaiserproklamation am 18. Januar 1871, die auf den Jahrestag der preußischen Königskrönung 1701 gelegt worden war. Zu diesem Anlass bestätigten König Wilhelm und die anderen Fürsten eine Kaiserwürde, die der preußische König bereits seit 1. Januar 1871 durch die neue Verfassung besaß. Kotulla: „Festzuhalten bleibt indes der Symbolcharakter dieses Aktes, der zwar im Bewußtsein der Öffentlichkeit sicherlich als Geburtsstunde des Reiches galt, aber staatsrechtlich bedeutungslos war.“[14]

Inhalt

Der amtliche Text der „Verfassung des Deutschen Bundes“ erschien am 31. Dezember 1870 im Bundesgesetzblatt. Dabei handelte es sich um den Text des badisch-hessischen Vertrages. Aufgenommen waren ferner die Begriffe „Kaiser“ und „Reich“, wie Bundesrat und Reichstag es beschlossen hatten. Sie standen allerdings nur in der Präambel bzw. in Art. 11 und noch nicht an den anderen Stellen, an denen von „Bund“, „Bundespräsidium“ oder „Bundesfeldherr“ die Rede war. Die Präambel der Verfassung lautete:

- „Seine Majestät der König von Preußen im Namen des Norddeutschen Bundes, Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden und Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Hessen und bei Rhein für die südlich des Mains belegenen Theile des Großherzogthums Hessen schließen einen ewigen Bund zum Schutze des Bundesgebietes und des innerhalb desselben gültigen Rechtes, sowie zur Pflege der Wohlfahrt des Deutschen Volkes. Dieser Bund wird den Namen Deutsches Reich führen und wird nachstehende Verfassung haben.“

Es fehlten die meisten Neuerungen, wie sie mit Bayern und Württemberg vereinbart worden waren. In der Präambel, in der Umschreibung des Bundesgebietes (Art. 1) und bei der Stimmenverteilung im Bundesrat (Art. 6) tauchen diese beiden Länder nicht auf. Württemberg hatte die Verträge aber noch Ende Dezember ratifiziert. Zumindest in Hinblick auf dieses Land war die neue Bundesverfassung also bereits veraltet.[15]

Die meisten Punkte des bayerischen Vertrags waren allerdings mit denen im badisch-hessischen Text identisch gewesen. Sie erscheinen entsprechend in der Bundesverfassung:

- Der Kompetenzkatalog, also die Auflistung dessen, worüber der Bund Gesetze erlassen dürfte, wurde um die Presse und das Vereinswesen erweitert (Art. 4).

- Das Bundespräsidium (der Kaiser) erhielt ein Vetorecht bei bestimmten Gesetzesänderungen (Art. 5 Abs. 2).

- Die Kompetenzen des Bundesrates wurden gestrafft (Art. 7).

- Es wurde klargestellt, dass bei Angelegenheiten, die nicht alle Gliedstaaten betrafen, nur die entsprechenden Stimmen in Bundesrat und Reichstag zählten.

- Der Bundesrat musste Kriegserklärungen des Kaisers zustimmen (Art. 11 Abs. 2).

- Der Übertritt von Landesbeamten in den Bundesdienst wurde geregelt (Art. 18).

- Die Bundesexekution wurde entschärft.

- Das Freihafengebiet wurde neu umschrieben (Lübeck war dem norddeutschen Handelsgebiet schon 1868 beigetreten).

- Änderungen über das Zoll- und Handelswesen;

- Änderungen über das Post- und Telegraphenwesen;

- Änderungen über das Konsulatswesen;

- Änderungen über die Wehrpflicht.

- Die Beitrittsklausel für die süddeutschen Staaten (Art. 79 NBV) wurde verallgemeinert für noch nicht bundeszugehörige deutsche Staaten.

- Aufzählung derjenigen Gesetze des Norddeutschen Bundes, die zu einem konkreten Zeitpunkt Gesetze des Deutschen Bundes wurden (Art. 80); sie galten damit auch in den neuen süddeutschen Gliedstaaten.[16]

- Aus den „Norddeutschen“ wurden die „Bundesangehörigen“ (Artt. 3, 57, 59).

Änderungen in der Bismarckschen Reichsverfassung

_b_294.jpg.webp)

Bundeskanzler Bismarck wies am 1. Februar den Kaiser darauf hin, dass die Verfassung redaktionell überarbeitet werden müsse. Der neue Reichstag wurde am 3. März gewählt. Bismarck legte am 23. März, direkt nach der Wahl des Reichstagspräsidenten, einen Entwurf für eine Verfassungsänderung vor. Die Zentrumspartei versuchte, bei dieser Gelegenheit inhaltliche Änderungen durchzusetzen. Sie forderte einen Grundrechtskatalog, allerdings nur mit solchen Grundrechten, die der katholischen Kirche entgegenkamen. Die liberalen Fraktionen lehnten den Antrag ab, und es kam nur zur von Bismarck und vom Bundesrat gewünschten Neuredaktion.[17]

Die neue Reichsverfassung, die als Bismarcksche Reichsverfassung bekannt wurde, trat in der Fassung vom 16. April 1871 am 4. Mai 1871 in Kraft und löste damit die Novemberverfassung ab. Sie war nur etwa vier Monate lang gültig gewesen.

Bei dieser Gelegenheit wurden die meisten Bezeichnungen in der Verfassung an den neuen Staatsnamen und den Kaisertitel angepasst. Kaiser Wilhelm wollte dabei besonders konsequent vorgehen und zum Beispiel aus dem „Bundesrat“ einen „Reichsrat“ machen. Bismarck aber betonte, dass der Name Bundesrat auf die Vertretung der einzelnen Staaten hinweise.[18] Aus dem „Bundeskanzler“ wurde ein „Reichskanzler“, mehrere Ausdrücke blieben aber die alten (wie „Bundesgebiet“). Das bisherige „Bundesheer“ erschien in der deutschen Bundesverfassung mal als „Reichsheer“, mal als „Deutsches Heer“, in Artikel 62 tauchen sogar beide neuen Bezeichnungen auf.

Bayern und Württemberg erfuhren nun eine Aufnahme in die Präambel und in die Umschreibung des Bundesgebietes. Außerdem erhielten sie ihre Bundesratsstimmen, ebenso wurde die Anzahl der Reichstagsabgeordneten angepasst. Hinzu kam ein achter Bundesratsausschuss (für Auswärtige Angelegenheiten) mit Sonderregelungen für Bayern, Sachsen und Württemberg; anders als im bayerischen Vertrag jedoch auch mit Vertretern weiterer Staaten. Auch weitere Ausnahmeregelungen für einzelne Südstaaten gelangten in die Verfassung.[19]

Es gab allerdings weiterhin Verfassungsrecht, das nicht in der Verfassungsurkunde stand. Dabei handelt es sich unter anderem um die Regelungen zu Elsaß-Lothringen sowie um die Bestimmungen aus den Schlussprotokollen zu den drei eigentlichen Novemberverträgen sowie aus dem bayerischen Vertrag sowie der Militärkonvention mit Württemberg. Diese Bestimmungen betrafen Reservatrechte, die die einzelne Staaten für sich ausgehandelt hatten. Sie waren dennoch geltendes Verfassungsrecht. Ebenso hatte ein Artikel der Novemberverfassung bleibenden Verfassungsrang: Artikel 80 mit seiner Auflistung der norddeutschen Bundesgesetze, die zu Reichsgesetzen wurden. Hinzu kamen Regelungen aus dem bayerischen und dem württembergischen Vertrag, derentwegen bestimmte Bundesgesetze in diesen inkorporierten Staaten nicht angewandt wurden.[20]

Siehe auch

Weblinks

Belege

- So bei Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band III: Bismarck und das Reich. 3. Auflage, W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1988, S. 747.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band III: Bismarck und das Reich. 3. Auflage, W. Kohlhammer, Stuttgart 1988, S. 757.

- Michael Kotulla: Deutsches Verfassungsrecht 1806–1918. Eine Dokumentensammlung nebst Einführungen. 1. Band: Gesamtdeutschland, Anhaltische Staaten und Baden. Springer, Berlin [u. a.] 2006, S. 231.

- Michael Kotulla: Deutsches Verfassungsrecht 1806–1918. Eine Dokumentensammlung nebst Einführungen. 1. Band: Gesamtdeutschland, Anhaltische Staaten und Baden. Springer, Berlin 2006, S. 231, 246.

- Michael Kotulla: Deutsches Verfassungsrecht 1806–1918. Eine Dokumentensammlung nebst Einführungen. 1. Band: Gesamtdeutschland, Anhaltische Staaten und Baden. Springer, Berlin 2006, S. 231/232.

- Michael Kotulla: Deutsches Verfassungsrecht 1806–1918. Eine Dokumentensammlung nebst Einführungen. 1. Band: Gesamtdeutschland, Anhaltische Staaten und Baden. Springer, Berlin 2006, S. 232/233, 236.

- Michael Kotulla: Deutsches Verfassungsrecht 1806–1918. Eine Dokumentensammlung nebst Einführungen. 1. Band: Gesamtdeutschland, Anhaltische Staaten und Baden. Springer, Berlin 2006, S. 240.

- Michael Kotulla: Deutsches Verfassungsrecht 1806–1918. Eine Dokumentensammlung nebst Einführungen. 1. Band: Gesamtdeutschland, Anhaltische Staaten und Baden. Springer, Berlin 2006, S. 244/245.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band III: Bismarck und das Reich. 3. Auflage, W. Kohlhammer, Stuttgart 1988, S. 741.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band III: Bismarck und das Reich. 3. Auflage, W. Kohlhammer, Stuttgart 1988, S. 767.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band III: Bismarck und das Reich. 3. Auflage, W. Kohlhammer, Stuttgart 1988, S. 738.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band III: Bismarck und das Reich. 3. Auflage, W. Kohlhammer, Stuttgart 1988, S. 746/747.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band III: Bismarck und das Reich. 3. Auflage, W. Kohlhammer, Stuttgart 1988, S. 757.

- Michael Kotulla: Deutsches Verfassungsrecht 1806–1918. Eine Dokumentensammlung nebst Einführungen. 1. Band: Gesamtdeutschland, Anhaltische Staaten und Baden. Springer, Berlin 2006, S. 243.

- Michael Kotulla: Deutsches Verfassungsrecht 1806–1918. Eine Dokumentensammlung nebst Einführungen. 1. Band: Gesamtdeutschland, Anhaltische Staaten und Baden. Springer, Berlin 2006, S. 247/248.

- Nach Michael Kotulla: Deutsches Verfassungsrecht 1806–1918. Eine Dokumentensammlung nebst Einführungen. 1. Band: Gesamtdeutschland, Anhaltische Staaten und Baden. Springer, Berlin 2006, S. 248/249.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band III: Bismarck und das Reich. 3. Auflage, W. Kohlhammer, Stuttgart 1988, S. 758.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band III: Bismarck und das Reich. 3. Auflage, W. Kohlhammer, Stuttgart 1988, S. 757 f.

- Nach Michael Kotulla: Deutsches Verfassungsrecht 1806–1918. Eine Dokumentensammlung nebst Einführungen. 1. Band: Gesamtdeutschland, Anhaltische Staaten und Baden. Springer, Berlin 2006, S. 250/251.

- Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band III: Bismarck und das Reich. 3. Auflage, W. Kohlhammer, Stuttgart 1988, S. 759.