Veni creator spiritus

Veni creator spiritus (zu deutsch: „Komm, Schöpfer Geist“) ist ein lateinischer Hymnus aus dem 9. Jahrhundert, der mehrheitlich Rabanus Maurus zugeschrieben wird. Nach einer These Heinrich Lausbergs ist er anlässlich des Aachener Konzils von 809 verfasst worden, um dessen Teilnehmer programmatisch auf den kaiserlichen Auftrag einzustimmen, die theologische Zulässigkeit der Einfügung des Filioque ins große Glaubensbekenntnis nachzuweisen. Als sicher gilt jedenfalls, dass der Hymnus im theologischen Umfeld dieses Konzils entstanden ist.

| Veni creator spiritus | |

|---|---|

| |

| Allgemeines | |

| Gebrauch: | Hymnus |

| Liturgischer Kalender: | Stundengebet der Pfingstoktav |

| Textherkunft: | Rabanus Maurus |

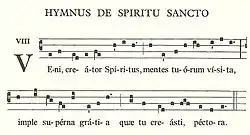

| Modus: | Achter Ton |

| Choralbuch: | Graduale Romanum (1908), S. 121* |

Der Hymnus zählt zu den wenigen Gebeten in der Liturgie der Westkirche, die sich direkt an den Heiligen Geist wenden. Spätestens seit dem 10. Jahrhundert wurde er im Stundengebet in der Pfingstoktav verwendet, spätestens seit dem 11. Jahrhundert auch bei Synoden, Weihen und Ordinationen. Er wird auch beim Einzug der Kardinäle ins Konklave gesungen.

Textgeschichte

Die Gedichte des Rabanus Maurus wurden zuerst 1617 von Christoph Brouwer nach einer alten Fuldaer Handschrift unter dem Titel Hrabani Mauri, ex Magistro et Fuldensi Abbate Archiepiscopi Moguntini, poemata de diversis veröffentlicht. Diese Handschrift reichte – wie aus anderweitig überlieferten Bruchstücken hervorgeht – als solche bis ins 10. Jahrhundert zurück, ist jedoch heute nicht mehr erhalten, so dass der Brower’sche Abdruck nun die Stelle dieser ältesten Quelle vertritt.

Daneben steht die jüngere Tradition liturgischer Bücher, die den Text teilweise auch mit Melodien überliefern. Wegen der großen Nähe des Hymnus zur Form eines jambischen Quaternars der klassischen lateinischen Metrik sind darüber hinaus an wenigen Stellen immer wieder in humanistischen Sinne kleine „Korrekturen“ vorgenommen worden.

In der Tradition der liturgischen Bücher stehen das Graduale Romanum (wie schon dessen Vorgänger, der Liber Usualis), das katholische Gesangbuch Gotteslob (GL 341, 342 und 351), das evangelische Gesangbuch mit Martin Luthers Übertragung (EG 126) und das reformierte Gesangbuch der Schweiz (RG 499, 500).

Text mit Übertragungen

Der Hymnus ist seit dem 12. Jahrhundert immer wieder übersetzt worden. Nach Franz Josef Worstbrock ist er der am häufigsten übersetzte Hymnus des deutschen Mittelalters. Im deutschen Sprachraum sind die heute am weitesten verbreiteten Fassungen neben dem lateinischen Text die Übersetzungen von Martin Luther und Heinrich Bone. In der Lutherschen Version ist allerdings die Reihenfolge der dritten und vierten Strophe vertauscht. Der Hymnus ist unter der Liednummer 341 ins Gotteslob aufgenommen worden. Bei der deutschsprachigen Fassung (Liednummer 342) handelt es sich um eine Kontrafaktur mit einer Übersetzung von Friedrich Dörr.[1]

| Lateinischer Text (GL 341) | Martin Luther (1524) | Heinrich Bone (1847) |

|---|---|---|

|

1. Veni, creator Spiritus, |

1. Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist, |

1. Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein, |

Die letzte Strophe lautete im Rabanus-Text ursprünglich:

|

7. Praesta hoc, Pater piissime, |

7. Dies bewirke, liebster Vater, |

Weitere Übersetzungen stammen unter anderem von Angelus Silesius (1668) und von Johann Wolfgang von Goethe (9. April 1820).[2]

Aufbau des Hymnus nach Heinrich Lausberg

Der Hymnus ist in sieben ambrosianischen Hymnenstrophen verfasst und zeigt strukturell in besonderer Weise eine Verwandtschaft mit dem Hymnus Ave maris stella.[3]

Die erste Strophe bittet als Proömium des ganzen Hymnus um die charismatische Gegenwart des Geistes. Erst nach sechs Strophen, mit der Anrede an den Heiligen Geist, richtet sich die siebente Strophe als Doxologie an die gesamte Dreifaltigkeit.

Das „Corpus“ des Gedichts bilden die Strophen 2 bis 6. Sie gehen von den bereits akzeptierten Bezeichnungen des Heiligen Geistes, nämlich Paraklet, Gabe Gottes, lebendiger Quell usw. aus und münden in die Formulierung „utriusque spiritum“, den theologischen Zielgedanken des Hymnus, nämlich die zu etablierende Lehre, der heilige Geist gehe nicht nur vom Vater aus, sondern als „beider Geist“ auch vom Sohn (Filioque).

„In der Tat läßt sich eine formale ,Preziosität‘ und eine auf das ,Erstpublikum‘ ausgerichtete ,Künstler-Eitelkeit‘ des Dichters nicht verkennen.“

Nach dem Ende des Konzils von Aachen war der Höhepunkt der Komposition – credamus in seinem ursprünglichen Sinn der Aufnahme der Filioque-Formulierung ins Credo – nicht mehr nachvollziehbar und wurde entweder im Sinne eines vertieften Glaubensverständnisses (wie bei Luther) oder einer intensivierten Glaubenskraft (wie bei Bone) umgedeutet.

In einigen überlieferten Fassungen ist die ursprüngliche siebente Strophe entfallen oder durch eine dichterisch kaum noch mit dem Rest des Hymnus verknüpfte Doxologie ersetzt worden.

Nach Lausberg liegen den einzelnen Strophen in gelehrten Anspielungen und ohne dass die jeweiligen Begriffe selbst genannt würden[4] die sieben Gaben des Heiligen Geistes zugrunde, jedoch nicht in der Reihenfolge, wie sie bei Jes 11,2–3 genannt werden, sondern in umgekehrter Ordnung, die seit Augustinus als die für den Menschen besonders geeignete „pädagogische“ Abfolge gilt.[5] Für Lausberg ergibt sich folgende Zuordnung:

| Strophe | Gabe | lateinisch | Erklärung |

|---|---|---|---|

| 1 | Gottesfurcht | timor Domini | Zwischen den Worten imple superna gratia der ersten Strophe und der Wortkombination adimple eos Spiritu timoris tui aus dem Firmritus für Kinder im römischen Rituale besteht eine sprachliche Verwandtschaft. Zudem impliziert der Begriff creator (Schöpfer) in der ersten Strohe die Haltung der Gottesfurcht von Seiten des Geschöpfs. Nicht zuletzt steht die erste Strophe des Hymnus ähnlich isoliert wie die Gabe der Gottesfurcht in Bezug auf die übrigen sechs Gaben.[6] |

| 2 | Frömmigkeit | pietas | Die Anrufung des Heiligen Geistes durch „consolatorische“ Namen verweist auf die Gabe der Frömmigkeit, die sowohl als „Barmherzigkeit Christi“ als auch als „Frömmigkeit des Menschen gegenüber Gott“ zu verstehen ist.[7] |

| 3 | Wissenschaft | scientia | Die Gabe der Wissenschaft ist der Sprachengabe zugeordnet, die in der dritten Strophe durch sermone ditans guttura angesprochen wird.[8] |

| 4 | Stärke | fortitudo | Die Gabe der Stärke steht als Heilmittel gegen die in der vierten Strophe genannten infirmitas (Schwäche) des Menschen.[9] |

| 5 | Rat | consilium | Die fünfte Strophe „bittet den heiligen Geist um den gegen die malitia wirkenden Spiritus consilii“, d. h. die Gabe des Rates.[10] |

| 6 | Verstand | intellectus | Gemäß der sechsten Strophe erkennt der Gläubige durch den Heiligen Geist den Vater und den Sohn. Dies wiederum ist die eigentliche Funktion der Gabe des Verstandes.[11] |

| 7 | Weisheit | sapientia | Die siebte Strophe als Beschreibung der eschatologischen Gottesschau entspricht der Gabe der Weisheit, die im irdischen Leben als Streben nach dem Endziel wirkt, im Erreichen des Endziels aber die Gabe des intellectus zur Vollendung bringt.[12] |

Vertonungen

Die älteste gregorianische Melodie (im achten Kirchenton) ist um das Jahr 1000 aus Kempten überliefert.

Vokalwerke

- Perotinus: Veni Creator Spiritus.

- Guillaume de Machaut: Veni Creator Spiritus (M 21).

- Giovanni Pierluigi da Palestrina: Veni Creator Spiritus, a 4 (in: Hymni totius anni..., Rom 1589).

- Orlando di Lasso: Veni Creator Spiritus, zwei verschiedene Versionen für 5 und für 6 Stimmen.

- Tomás Luis de Victoria: Veni Creator Spiritus, a 4.

- Carlo Gesualdo: Veni Creator Spiritus, a 6 (in: Sacrae cantiones, liber II, 1603)

- Marc-Antoine Charpentier: Veni Creator Spiritus (H 69)

- Niccolò Jommelli: Veni Creator Spiritus, für Sopran, Chor, Streicher und b.c. (um 1750).

- Joseph Renner jun.: Veni Creator Spiritus für 8-stimmigen Chor, op. 34a (1898).

- Gustav Mahler: 1. Satz seiner 8. Sinfonie (1910). In diesem Werk setzt Mahler den Hymnus in Beziehung zur Schlussszene aus Goethes Faust II, die die Textgrundlage des zweiten Satzes darstellt.

- Karol Szymanowski: Veni Creator für Sopran, Chor und Orchester, op. 57 (1930).

- Carl Orff: Veni Creator Spiritus für zwei A-cappella-Chöre (1953).

- Johann Nepomuk David: Veni Creator Spiritus für gemischten Chor a cappella (1957).

- Hermann Schroeder: Veni creator Spiritus, Hymnus für großes Orchester op. 39 (1961/62).

- Alwin Michael Schronen: Veni creator Spiritus, Hymnus für 4stg. Männerchor a cappella (1995).

- Walter Steffens: Veni, Creator Spiritus für Klavier und gemischten Chor (1981).

- Carlo Pedini: Veni creator spiritus für Chor, Orgel und Flöte (2000).

- Meindert Boekel: Veni Creator Spiritus für Männerchor und Blasorchester. Wenige Stellen in der Partitur können mit einer Sopranistin besetzt werden.

- Cristóbal Halffter: Veni Creator Spiritus für Chor SATB, Ensemblechor mit Publikumsunterstützung, Orgel ad libitum und Instrumentalensemble.[13]

Orgelbearbeitungen

- Hieronymus Praetorius: Veni Creator spiritus

- Samuel Scheidt: Veni Creator spiritus, aus: Tabulatura nova

- Nicolas de Grigny: Veni Creator, aus: Livre d’orgue.

- Johann Gottfried Walther: Choralvorspiele Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist, Nr. 68, 69 (Fuga in Consequenza, nella quale il Consequente seque la Guida per una Diapente grave sopra ’l Sogetto), 70.

- Johann Sebastian Bach: Choralvorspiel Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist BWV 667 (von Arnold Schönberg für Orchester bearbeitet).

- Otto Olsson: Gregorianska melodier op. 30 (1910).

- Maurice Duruflé: Prélude, Adagio et Choral varié sur le Veni Creator op. 4 (1930).

- Zoltán Gárdonyi: Partita sopra Veni Creator Spiritus (1958).

- Jean Langlais: Trois Méditations sur la Sainte Trinité : Le Père – Le Fils – Le Saint Esprit (1962).

- Peter Maxwell Davies: Veni Creator Spiritus op. 225 (2002).[14]

- Ludger Stühlmeyer: Komm, Heilger Geist, der Leben schafft (2016).

- Zsolt Gárdonyi: Toccata Veni Creator Spiritus (2020)

Sonstige musikalische Bearbeitungen

- Ross Edwards: Veni Creator Spiritus für Streichorchester (1997).[15]

- Patrick Pföß: Hauch (über den Hymnus „Veni Creator Spiritus“) für Horn, Streicher und Orgel (2019).

Rezeption

Der Titel des Hymnus bildet das Schlusswort des Stuttgarter Schuldbekenntnisses, das im Herbst 1945 um den neuen Geist für die evangelischen Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg bittet.[16]

Siehe auch

- Pfingstsequenz (Veni sancte Spiritus)

Literatur

in der Reihenfolge des Erscheinens

- Heinrich Lausberg: Der Hymnus „Veni Creator Spiritus“. Westdeutscher Verlag, Opladen 1979, ISBN 3-531-05078-8.

- Hartmut Köhler: Veni creator spiritus. Zur Geschichte und Kontrafaktur eines Hymnus. In: Henning Krauss (Hrsg.): Mittelalterstudien. Erich Köhler zum Gedenken. Heidelberg 1984, S. 133–146.

- Gabriele Obst: Veni creator spiritus! Die Bitte um den Heiligen Geist als Einführung in die Theologie Karl Barths. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1998, ISBN 3-579-02021-8.

- Stefan K. Langenbahn: Veni, Creator Spiritus. In: Walter Kasper (Hrsg.): Lexikon für Theologie und Kirche. 3. Auflage. Band 10. Herder, Freiburg im Breisgau 2001, Sp. 591–592.

- Raniero Cantalamessa: Komm, Schöpfer Geist. Betrachtungen zum Hymnus Veni Creator Spiritus. 3. Auflage. Herder, Freiburg i. B. 2007, ISBN 978-3-451-29161-6.

- Yan Suarsana: Der Hymnus „Veni creator spiritus“ in zwei mittelalterlichen Übersetzungen. Eine quellen- und sprachkritische Untersuchung. In: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 47 (2008), ISSN 0075-2681, S. 151–170, JSTOR 24237588.

Weblinks

Einzelnachweise

- Markus Bautsch: Über Kontrafakturen gregorianischen Repertoires – Veni Creator Spiritus, abgerufen am 8. Dezember 2014

- Goethe Berliner Ausgabe. Aufbau-Verlag 1973. Band 2, Seite 774, online auch zu finden unter: https://archive.org/details/s01werkegoethe04goet/page/328/mode/2up

- Heinrich Lausberg, Der Hymnus „Veni Creator Spiritus“, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1979, § 8 und § 11,3, unter Verweis auf dens., Ave Maris Stella, § 36,3: Lausberg argumentiert mit dem Begriff der „Projektion“. Die erste Strophe reißt Stichworte an, die in den mittleren fünf Strophen (vor der Doxologie) aufgegriffen und entfaltet werden.

- Heinrich Lausberg, Der Hymnus „Veni Creator Spiritus“, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1979, S. 36–37.

- Heinrich Lausberg, Der Hymnus „Veni Creator Spiritus“, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1979, S. 27–29.

- Heinrich Lausberg, Der Hymnus „Veni Creator Spiritus“, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1979, S. 54–55.

- Heinrich Lausberg, Der Hymnus „Veni Creator Spiritus“, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1979, S. 74–75.

- Heinrich Lausberg, Der Hymnus „Veni Creator Spiritus“, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1979, S. 84.

- Heinrich Lausberg, Der Hymnus „Veni Creator Spiritus“, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1979, S. 115–118.

- Heinrich Lausberg, Der Hymnus „Veni Creator Spiritus“, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1979, S. 118–119.

- Heinrich Lausberg, Der Hymnus „Veni Creator Spiritus“, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1979, S. 133–135.

- Heinrich Lausberg, Der Hymnus „Veni Creator Spiritus“, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1979, S. 153–154.

- Laut Homepage des Verlegers (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Laut Homepage des Komponisten

- Laut Werkverzeichnis des Komponisten

- Stuttgarter Schulderklärung. Abgerufen am 29. Juni 2020.