Straßenbahn Sarajevo

Die Straßenbahn Sarajevo (bosnisch Sarajevski tramvaji) ist das Straßenbahn-System der bosnisch-herzegowinischen Hauptstadt Sarajevo. Es ist das einzige des Landes und wird vom kommunalen Verkehrsunternehmen Javno Komunalno Preduzeće – Gradski Saobraćaj Sarajevo betrieben. Seit 1984 wird die Straßenbahn vom Oberleitungsbus Sarajevo ergänzt.

Bild | |

| Basisinformationen | |

| Staat | |

| Stadt | Sarajevo |

| Eröffnung | 1. Januar 1885 |

| Elektrifizierung | 1. Mai 1895 |

| Betreiber | GRAS |

| Infrastruktur | |

| Streckenlänge | 11,1 km |

| Spurweite | 1435 mm (Normalspur) |

| Stromsystem | 600 Volt DC Oberleitung |

| Betriebsart | Einrichtungsbetrieb |

| Haltestellen | 26 |

| Betriebshöfe | Ilidža, Čengić Vila und Baščaršija |

| Betrieb | |

| Linien | 6 |

| Linienlänge | 22,9 km |

| Fahrzeuge | 95 |

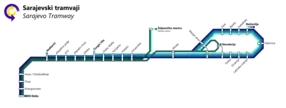

Netzplan | |

| Sarajevski tramvaji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Geschichte

Pferdebahn

Am 5. Oktober 1882 erhielt Sarajevo durch die k.k. Bosnabahn-Gesellschaft einen Anschluss an das Eisenbahnnetz der Region, das aus militärstrategischen Gründen in der schmalen Spurweite von 760 Millimetern ausgeführt war – der sogenannten bosnischen Spurweite. Jedoch lag der erste Bahnhof Sarajevos – ebenfalls aus strategischen Gründen – noch weiter außerhalb des Zentrums als der heutige, weshalb schon bald eine innerstädtische Verbindung erforderlich wurde.

Diese erfolgte zunächst am 1. Januar 1885 in Form einer Pferdebahn, die ebenfalls von der Bosnabahn geplant, gebaut und anfangs auch betrieben wurde und deshalb gleichfalls auf der für Straßenbahnen ungewöhnlichen 760-Millimeter-Spur fuhr. Die 3,051 Kilometer lange Straßenbahnstrecke verband den sogenannten Bosnabahnhof der Eisenbahn mit dem im Zentrum gelegenen Stadtbahnhof bei der Katholischen Kathedrale.

Vorteil dieser Lösung war der direkte Übergang der Güterwagen von der dampfbetriebenen Hauptstrecke auf die Straßenbahn, wobei der Güterverkehr mit Dampflokomotiven abgewickelt wurde. Bedient wurden beispielsweise das Postamt, das Zollmagazin, die Markthalle, die Tabakfabrik sowie weitere private Unternehmen im Stadtgebiet, die teilweise auch über eigene Anschlussgleise verfügten.

Eine weitere Besonderheit der Pferdebahn war die Mitbenutzung ihrer Infrastruktur durch die Lokalbahnzüge auf der Narentabahn von und nach Bad Ilidža (Ilidža banja) ab dem 28. Juni 1892[1], als die 1,28 Kilometer[2] lange Stichstrecke innerhalb Ilidžas dem Verkehr übergeben wurde. Die Dampfzüge verkehrten dabei vom Bosnabahnhof aus kommend bis zum sogenannten Lokalbahnhof bei der Tabakfabrik beim Marienhof (Marijin Dvor) auf gut einem Kilometer auf den Gleisen der Straßenbahn.

Elektrische Schmalspur-Straßenbahn

Zum 1. Mai 1895 wurde die Sarajevoer Straßenbahn schließlich elektrifiziert und um eine 1,850 Kilometer lange Zweigstrecke ergänzt. Im gleichen Jahr ging außerdem die Bosnabahn in den Bosnisch-Herzegowinischen Staatsbahnen auf. Es verkehrten fortan zwei Linien, wobei die eine – wie die vormalige Pferdebahn – den Bosnabahnhof mit der Kathedrale verband, während die zweite zwischen dem Bosnabahnhof und der Lateinerbrücke pendelte. An der Tabakfabrik teilten sich die beiden Strecken, wobei die neue, südlich verlaufende Strecke dem Ufer der Miljacka folgte und deshalb auch als Kailinie bezeichnet wurde. Mit der Errichtung der elektrischen Anlage war dabei das Unternehmen Siemens & Halske aus Wien betraut, das auch das dazu erforderliche Elektrizitätswerk errichtete.[3] Auf diese Weise erhielt die Stadt zugleich eine Straßenbeleuchtung. Die elektrische Straßenbahn wurde auch als Stadtbahn bezeichnet.[4]

Nach Mödling–Hinterbrühl (1883), Budapest (1887), Prag (1891), Baden, Gmunden und Lemberg (jeweils 1894) war sie dabei – noch vor der Hauptstadt Wien – die siebente Elektrische Österreich-Ungarns.[5] Die erste Fahrzeuggeneration bestand aus sieben Triebwagen mit offenen Plattformen, für die warme Jahreszeit standen acht offene Sommerbeiwagen als Verstärkung zur Verfügung.

Für den am 1. September 1895 aufgenommenen elektrischen Güterverkehr, der jetzt auch das Kraftwerk in der Hiseta-Straße mit Kohle versorgte, standen ab 1895 bzw. 1897 je eine zweiachsige Lokomotive mit den Nummern 1 und 2 sowie ab 1903 eine vierachsige Maschine mit der Nummer 11 zur Verfügung.[6] Täglich wurden etwa 30 Güterwagen zugestellt bzw. abgeholt. Die Lokomotive 1 war dabei ferner die erste schmalspurige Elektrolokomotive Österreichs.[7]

Am 1. Januar 1897 übernahm die Stadt Sarajevo die Elektrische von den Bosnisch-Herzegowinischen Staatsbahnen, der Buchwert der Straßenbahngesellschaft betrug 104.863 Gulden. Daraufhin folgten erste Erweiterungen, etwa am 1. Dezember 1897 um 370 Meter von der Lateinerbrücke zum damaligen Rathaus und am 1. April 1898 eine 377 Meter lange Zweigstrecke von der Nationalbank durch die Mula Mustafe Bašeskije zur Kathedrale. Letztere diente der Trennung von Güter- und Personenverkehr, die Bestandsstrecke durch die Ferhadija-Straße blieb fortan dem Frachtverkehr vorbehalten. Um 1910 ersetzten schließlich die Liniennummern 1, 2 und 3 die zuvor verwendeten geometrischen Liniensignale.

Weitere Neubaustrecken führten ab 1923 von der Kathedrale zur Baščaršija (788 Meter), ab 1926 von Dolac Malta nach Čengić Vila (855 Meter, bereits 1936 wieder aufgelassen) und ab dem 27. Juli 1952 von der Tabakfabrik zum neuen Normalspurbahnhof.

Wenige Jahre vor Umstellung des Schmalspurbetriebes auf Normalspur erhielt die Straßenbahn Sarajevo im Jahr 1953 die Fahrzeuge der stillgelegten Straßenbahn Pirano–Portorose.[8]

.png.webp) 1901: Elektrische Straßenbahn beim Marienhof, wo sich anfangs die beiden Strecken teilten

1901: Elektrische Straßenbahn beim Marienhof, wo sich anfangs die beiden Strecken teilten Die 1895 gültigen Liniensignale

Die 1895 gültigen Liniensignale 1896: ein Dampfzug auf Straßenbahngleisen beim Lokalbahnhof

1896: ein Dampfzug auf Straßenbahngleisen beim Lokalbahnhof Güterzug der elektrischen Straßenbahn

Güterzug der elektrischen Straßenbahn

Normalspur

Zum 9. Oktober 1960 wurde die Schmalspur-Straßenbahn schließlich auf 1435 Millimeter Normalspur umgespurt, nachdem der Güterverkehr bereits in den 1920er Jahren endete.[9] Wichtigste Änderung war dabei die Erweiterung nach Ilidža sowie der Lückenschluss zwischen Baščaršija und Rathaus und die damit verbundene Umstellung auf Einrichtungsbetrieb in der Innenstadt, wo seitdem eine große Häuserblockschleife gegen den Uhrzeigersinn befahren wird. Seitdem besteht das Streckennetz aus einer 10,7 Kilometer langen Ost-West-Verbindung sowie einer 400 Meter langen Zweigstrecke zum Bahnhof (Željeznička stanica) der Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine.

Die Hauptstrecke führt über die wichtigste Ausfallstraße Sarajevos, sie folgt von Westen her gesehen zunächst dem Bulevar Meše Selimovića (ehemals: 6. proleterske brigade), der ab Čengić Vila dann Zmaja od Bosne (ehemals: Vojvode Radomira Putnika) heißt. Die Innenstadtschleife führt über Obala Kulina bana (ehemals: Obala Vojvode Stepe Stepanovića) zur Endstation Baščaršija und zurück über die nördlich parallel verlaufende Mula Mustafe Bašeskije und die Maršala Tita (ehemals beide: Maršala Tita).

Linien

Das aus 27 Haltestellen bestehende Streckennetz wird von insgesamt sechs Linien wie folgt bedient:

- 1: Željeznička stanica – Baščaršija

- 2: Čengić vila – Baščaršija

- 3: Ilidža – Baščaršija

- 4: Ilidža – Željeznička stanica

- 5: Nedžarići – Baščaršija

- 6: Ilidža – Skenderija

Die ehemalige Linie 7 Nedžarići – Skenderija wird nicht mehr betrieben. Die Hauptlinie 3 verkehrt von 5 bis 23:30 Uhr. Die übrigen Linien dienen als Verstärker, sie nehmen den Betrieb gegen 6 Uhr morgens auf und rücken zwischen 17:30 und 22:30 Uhr wieder ins Depot ein. An allen Endstellen stehen Wendeschleifen zur Verfügung, es werden ausschließlich Einrichtungsfahrzeuge eingesetzt.

Eine seit Jahrzehnten geplante Verlängerung des Liniennetzes von Ilidža nach Hrasnica wurde im Oktober 2019 beschlossen.[10]

Fahrzeuge

PCC-Triebwagen aus Washington D.C. in Sarajevo

Als Ende der 1950er Jahre die Planungen für den Umbau zu einer Normalspurstraßenbahn anliefen, brauchte man auch entsprechende Triebwagen. Gerade in diesem Zeitraum wurde in Washington, D.C. das Straßenbahnnetz stillgelegt. Gebrauchte, in den Jahren 1941–1944 von der St. Louis Car Company gebauten Fahrzeuge waren zu einem Siebtel des Preises zu erhalten, den das kroatische Unternehmen Đuro Đaković für Neubaufahrzeuge verlangte. Sarajevo kaufte zunächst 50 Fahrzeuge und in einer zweiten Bestellung 21. Weitere Triebwagen wurden als Ersatzteilspender erworben und nie in Sarajevo in Betrieb genommen. Die Fahrzeuge erhielten die Fahrzeugnummern 1 bis 71. die letzten Fahrzeuge wurden 1984 ausgemustert. Zwischen 1967 und 1969 wurden 20 dieser Triebwagen zu 10 Gelenktriebwagen umgebaut. Diese hatten dann die Fahrzeugnummern 100 bis 109.[11]

Aktuelle Fahrzeuge

| Hersteller | Typ | Art | Stück | Wagennummern | Baujahre | Bemerkungen | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

.jpg.webp) |

ČKD Tatra | K2YU | Sechsachser | 21 | 201, 206, 209, 210, 212, 217, 227, 231, 235, 237, 240, 244, 255, 257, 258, 261, 263, 271, 275, 277, 289 | 1973–1983 | ehemals 90 Stück, fehlende Wagen wurden teilweise zu Satra II und Satra III umgebaut |

|

ČKD Tatra | K2 | Sechsachser | 1 | 291 | 1973 | ehemals 2 Stück, 1997 von der Straßenbahn Bratislava übernommen |

|

ČKD Tatra | KT8D5K | Achtachser | 4 | 300–304 | 1989/1990 | Prototyp 500 entstammt einer Serie für die Straßenbahn Pjöngjang, das K in der Typenbezeichnung steht für Korea; Wagen 301–304 gebraucht von der Straßenbahn Košice übernommen |

|

ČKD Tatra | Satra II | Sechsachser | 12 | 500–511 | siehe K2YU | 500 und 501 ehemals Straßenbahn Brünn, übrige Wagen zwischen 2004 und 2011 aus K2YU umgebaut |

|

ČKD Tatra | Satra III | Achtachser | 4 | 601–604 | siehe K2YU | 601 ehemals Straßenbahn Brünn, übrige Wagen aus K2YU umgebaut, Niederflur-Mittelteil nachträglich eingesetzt |

|

Lohner | Type E | Sechsachser | 3 | 709, 713, 714 | 1962–1964 | ehemals 16 Stück,

zwischen 2005 und 2009 von der Straßenbahn Wien übernommen |

|

LHB | 9G | Achtachser | 3 | 802, 805, 811 | 1979/1980 | ehemals 13 Stück,

2009 von der Straßenbahn Amsterdam übernommen |

|

LHB | 10G | Sechsachser | 1 | 815 | 1980 | ehemals 3 Stück,

2009 von der Straßenbahn Amsterdam übernommen |

|

Duewag | A5 / GT8 | Achtachser | 16 | 901–909, 911–914, 917–919 | 1963–1968 | ehemals 20 Stück,

2015 von der Straßenbahn Konya übernommen, ursprünglich von der Straßenbahn Köln (KVB) stammend |

Literatur

- Jan Čihák: Straßenbahn und Trolleybus in Sarajevo. Verlag bahnmedien.at, Wien 2013. ISBN 978-3-9503304-2-7.

Weblinks

Einzelnachweise

- Beschreibung der Bosnisch-Herzegowinischen Staatsbahn (BHStB) auf pospichal.net

- photogalerija.com

- Elektrische Bahn Sarajevo. In: Polytechnisches Journal. 298, 1895, Miszelle 2, S. 216.

- Bosnisch-hercegovinische Eisenbahnen. In: Victor von Röll (Hrsg.): Enzyklopädie des Eisenbahnwesens. 2. Auflage. Band 10: Übergangsbrücken–Zwischenstation. Urban & Schwarzenberg, Berlin/Wien 1923, S. 463 ff.

- Die elektrischen Lokalbahnen der Donaumonarchie zählten zu den ersten der Welt. Einige Bemerkungen zu einem fast vergessenen Phänomen Abhandlung von Dr. Mag. Rainer Leitner auf www.laenderbahn-forum.de

- Die Straßenbahn sarajevo auf 760net

- Die Machtpolitik Österreich-Ungarns und der Eisenbahnbau in Bosnien-Herzegowina 1872 – 1914, Diplomarbeit von Helga Berdan, Seite 66

- Hans Lehnhart, Die Straßenbahn Pirano–Portorose, in EISENBAHN, S. 58ff/1983

- Die schmalsten Elektrischen auf eisenbahnwelt.de

- Radio Sarajevo: Općina / Ilidža: Pruga kapitalni projekat, gradit će se i žičara Hrasnica-Veliko polje. 17. Oktober 2019, abgerufen am 21. Oktober 2019

- cs-dopravak.cz vom 21. November 2016 (tschechisch), abgerufen am 1. Januar 2018