Straßenbahn Baden

Die Straßenbahn der Stadt Baden bei Wien war einer der ältesten Straßenbahnbetriebe in Österreich-Ungarn.

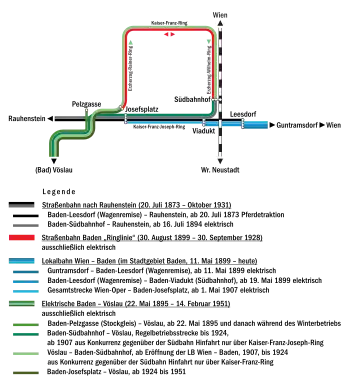

| Straßenbahn in Baden (Schema) | |

|---|---|

Strecke der Straßenbahn Baden | |

| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |

| Straßenbahn Baden (Ringlinie) | |

Strecke der Straßenbahn Baden | |

| Straßenbahn Baden (Linie nach Rauhenstein) | |

Strecke der Straßenbahn Baden | |

| Straßenbahn Baden (Linie nach Vöslau) | |

Strecke der Straßenbahn Baden | |

| Straßenbahn Baden (Linie nach Traiskirchen) | |

Strecke der Straßenbahn Baden | |

| Straßenbahn Baden (Linie nach Guntramsdorf) | |

Strecke der Straßenbahn Baden | |

1873 wurde der Betrieb als Pferdestraßenbahn aufgenommen, bereits 1894 konnte die erste Strecke elektrifiziert werden.

Charakteristik

Eine Besonderheit der Badener Straßenbahn war, dass ihr Netz überwiegend aus Überlandlinien – nach Rauhenstein im Helenental, (Bad) Vöslau, Traiskirchen und Guntramsdorf – bestand, wobei die Strecke nach Rauhenstein teilweise die Charakteristik einer Innenstadtlinie aufwies, im Außenabschnitt aber eher einer Überlandlinie entsprach. Innerstädtisch wurde nur eine Ringlinie betrieben.

Geschichte

Pferdebahn

Am 14. August 1872 konstituierte sich die Badener Tramway-Gesellschaft, deren konzessionierte Linien ursprünglich in Schmalspur ausgeführt werden sollten.[1] Im Jahr 1873 begann die Badener Tramway-Gesellschaft den Betrieb einer normalspurigen Pferdestraßenbahn.[Anm. 1]

Die Straßenbahn in Baden hatte seit ihrer Inbetriebnahme mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen[2][3] zu kämpfen; mehrere Jahre lang verkehrte sie nur während der Kursaison (spätestens 1. Mai[4] bis 15. Oktober[5][Anm. 2]). 1882 wurde das Unternehmen an die Südbahngesellschaft verkauft,[6][7][8] der Betrieb bis 31. Dezember 1884[3] einem Privatunternehmen, J. E. Löwenfeld’s Witwe & Sohn,[3] übertragen. Für 1883 wurde von der Südbahngesellschaft, als erster Abschnitt der späteren Ringlinie, die Errichtung einer Tramwaystrecke vom Südbahnhof bis zum Stadtpark angekündigt[9] bzw., sogar darüber hinaus, bis zur [oder gar, bis ins Helenental, durch die] Berggasse [heute: Marchetstraße].[10] Ebenfalls 1882 wurde für das an die bestehende Straßenbahn Baden-Südbahnhof – Rauhenstein anknüpfen wollende (aber nie realisierte) Projekt einer über Sattelbach und Heiligenkreuz nach Kaltenleutgeben führenden Linie vom k. k. Handelsministerium dem Zivilingenieur Franz Mörth die befristete Bewilligung zu technischen Vorarbeiten erteilt[11] (siehe auch: Kaltenleutgebener Bahn). Zwei Jahre später stand der Baubeginn desselben oder eines verwandten Projekts in naher Aussicht, wobei festgestellt wurde, dass die Eisenbahnlinie von Baden durch das romantische Helenenthal über Alland und Klausen-Leopoldsdorf mit dem Anschlusse an die Westbahn bereits 1872 trassiert worden sei.[12]

Elektrische Straßenbahn

Der Wiener Ingenieur Franz Fischer hatte (nach einjährigen Vorarbeiten) bereits im Dezember 1887 um die Vorkonzession für eine elektrische Straßenbahn angesucht, er erhielt sie erst nach langem hin und er am 29. Juli 1892.[13] Die Bahn sollte wohl eine sinnvolle Ausnützung für das von der Nürnberger Firma Schuckert & Co. errichtete Dampfkraftwerk und das elektrische Beleuchtungsnetz in Baden sein.[14] Bereits zu diesem Zeitpunkt war neben der Elektrifizierung der Linie ins Helenental der Bau der die Linie nach Vöslau geplant. Ing. Fischer schien jedoch nach den zähen Verhandlungen zur Konzession das Interesse an der Badener Straßenbahn verloren zu haben, er verkaufte die Konzession - von der Presse als ein "Schmerzenskind seines Urhebers" bezeichnet - noch im selben Jahr an Schuckert & Co. und die Bahnbaufirma Leo Arnoldi aus Wien.[15] Diese gründeten gemeinsam mit der Südbahn-Gesellschaft (Mutterfirma der Badener Tramwaygesellschaft) das Unternehmen Electrische Bahnen Baden - Vöslau im Jahr 1893, Ende April desselben Jahres fand die politische Begehung der zu elektrifizierenden Pferdebahn und der Linie nach Vöslau statt. Es war geplant, bei einem positiven Bescheid sofort mit den Arbeiten zu beginnen.[16]

Am 16. Juli 1894 wurde schließlich die ehemalige Pferdebahn Baden – Rauhenstein/Helenental (3,24 km) als erste normalspurige elektrische Straßenbahn in Österreich eröffnet.[17] Am selben Tag kauften die Electrische Bahnen Baden -Vöslau Strecke und Fahrzeuge der Badener Tramwaygesellschaft, die Betriebsführung verblieb jedoch vorerst bei Arnoldi.[18][13] Die elektrische Ausrüstung der Strecke und der Fahrzeuge stammte von der den Betrieb innehabenden Firma Schuckert & Co. aus Nürnberg. Im Kraftwerk trieben drei je 50 PS starke Zweizylinder-Verbund-Dampfmaschinen der Brünner Maschinenfabrik über Transmission je einen Generator an, der 550 Volt bei 80 Ampere lieferte.[19] Als Besonderheit besaßen die im mechanischen Teil von der Grazer Waggonfabrik gebauten Triebwagen der Ursprungsserie (Nr. 101 bis 110) und die beiden von MAN gelieferten offenen Sommerwagen (Nr. 111 und 112) zwei Motore Type AB 11 mit nur je 8 PS und lediglich einfache Stufenschalter nach Sprague (ohne Widerstände, mit fünf Geschwindigkeiten) anstatt Fahrschaltern.[20] Die Fahrer brauchten angeblich besonderes Feingefühl, um bei gleichzeitigen Einschalten des Stroms und Lösen der Handbremse ruckfrei anfahren zu können.[13] Die Stromzuführung erfolgte oberirdisch per Stangenstromabnehmer und Trolley-Leitung.[21] Erst einige Jahre später erhielten diese Fahrzeuge die üblichen Fahrschalter, elektrische Bremsen und Beleuchtung.[13]

Bau der Vöslauer Elektrischen

Auch dieser Linie gingen langwierige Verhandlungen voraus. Die Gemeindevertretung von Weikersdorf (heute ein Teil von Baden) forderte sogar, um die Pferde der zahlreich verkehrenden Equipagen nicht zu irritieren, die Bahn nach Vöslau innerhalb ihres Gemeindegebietes unterirdisch zu führen. Dies konnte aber durch Überzeugungsarbeit seitens der Electrischen Bahnen verhindert werden. Somit hätte Baden um ein Haar die erste U-Bahn des Kontinents erhalten.[13]

Am 22. Mai 1895 wurde die Linie Baden – Vöslau (4,88 km) dem Betrieb übergeben.[21][22][Anm. 3][Anm. 4] Mitte 1897 bestand das Vorhaben, die in Vöslau am Bad endende Straßenbahnlinie bis zur Südbahnstation „Vöslau“ zu erweitern und eine im Bereich der Straßenbahnhaltestelle „Goldeck“ abzweigende (siehe Streckenplan in der Galerie), über die Waldandacht auf das Eiserne Thor führende Trasse zu bauen. Die für Vorarbeiten erteilte Bewilligung stipulierte eine schmalspurige Kleinbahn, was bei Projektverwirklichung gegenüber der normalspurigen Straßenbahnlinie ein Umsteigen bedungen hätte.[23]

Ausbaupläne

Am 5. Oktober 1898 fand für das (unrealisiert gebliebene) generelle Project der Actien-Gesellschaft der Wiener Lokalbahnen, von der Straßenbahn-Endstelle Rauhenstein eine normalspurige Lokalbahn mit elektrischem Betriebe durch das Helenental bis nach Alland zu führen, die Trassen-Revision sowie Stations-Kommission statt.[24][Anm. 5] Am 21. Juli 1899 befasste sich der Gmeindeausschuß von Weikersdorf aus Anlass der für den 25. selben Monats in Aussicht genommenen Trassenrevision mit dem von der Wiener Lokalbahngesellschaft betriebenen Projekt einer schmalspurigen Bahnstrecke mit Dampfbetrieb für Frachtenverkehr Baden-Alland. Dieses Vorhaben, welches in Konkurrenz zu einem Projekt Pollack stand, sah eine den Straßenverkehr auf der Weilburgstraße einschränkende Streckenführung vor und wäre nur dann zu unterstützen gewesen, wenn es u. a. die Anlage eines Hochbaus (von mindestens vier Metern) vorgesehen hätte oder die Strecke über das Weichseltal[Anm. 6] geplant gewesen wäre.[25]

Im Herbst 1908 wurde nach Heiligenkreuz–Alland–Klausen-Leopoldsdorf Automobilverkehr eingeführt, der jedoch 1911 wegen des schlechten Straßenzustandes sowie des damit verbundenen Betriebsdezits (intensive Abnützung der Gummibereifung und Maschinenbestandteile) bis auf Weiteres eingestellt.[26]

Als 1911 ein neues Projekt einer elektrischen normalspurigen Bahn durch das Helenental nach Alland–Klausen-Leopolsdsdorf und wahrscheinlich später dann zur Westbahn hinüber mit einer Abzweigung nach Sattelbach und Heiligenkreuz auftauchte, traf der Gemeindeausschuß Weikersdorf eine Entscheidung, die für die bis dahin vorherrschende fast bedingungslose Euphorie des Bahnbaus ein Ende absehen ließ: In der Erwartung kommender Frachttransporte und der damit verbundenen Belastung für Stadt und Tourismus sollte die bestehende Trasse nach rechts der Schwechat verlegt werden und die Erweiterung – zur Schonung des vorderen Helenentals – über das unbesiedelte, bewaldete Weichseltal zur Cholerakapelle zurück ins Tal geführt werden.[27][Anm. 6]

Betrieb bis zum Ersten Weltkrieg

In den Anfangsjahren wurde der Betrieb (analog zur Pferdebahn) ebenfalls nur in der schönen Jahreszeit geführt, im Jahr 1895 fuhr die Straßenbahn an 233 Tagen, im Folgejahr waren es wetterbedingt nur 216 Betriebstage.[13] Später wurde der Betrieb ganzjährig geführt.

Am 30. März 1897 verkaufte Schuckert & Co. sein Badener Unternehmen an die Aktiengesellschaft der Wiener Lokalbahnen (WLB), die rückwirkend mit 1. Jänner des Jahres den Betrieb der Badener Straßenbahn übernahmen.[13] Diese übernahmen auch die von Wien nach Guntramsdorf führende Dampftramwaystrecke der Neuen Wiener Tramwaygesellschaft und planten die Errichtung einer durchgehenden, elektrisch betriebenen Lokalbahn Wien - Baden.[28]

Der Lückenschluss konnte mit der Eröffnung der von Anfang an elektrisch betriebenen und bereits zweigleisig gebauten Linie Baden Leesdorf (Remise) - Guntramsdorf am 11. Mai 1899 vollendet werden.[28] Hier musste vorerst noch in die Dampftramwayzüge nach Wien umgestiegen werden. Für den Betrieb auf dieser Linie wurden bei der Grazer Waggonfabrik fünf Triebwagen (Nr. 95–99) und drei Beiwagen angeschafft. Die Züge der neuen Linie fuhren ab dem Badener Bahnhof.[28]

Das schon um 1894 diskutierte, jedoch wegen der ablehnenden Haltung des lokalen Gemeinderats vorerst aufgegebene Projekt einer Ringbahn,[21] wurde schlussendlich realisiert und die innerstädtische Ringlinie am 30. August 1899 eröffnet.[29][30] Die Linie führte vom Südbahnhof über den Erzherzog Wilhelm-Ring, den Kaiser Franz-Ring und den Erzherzog Rainer-Ring zum Josefsplatz, wo eine Gleisverbindung zur vom Bahnhof nach Rauhenstein und Vöslau führenden Linie bestand. Ausweichen auf der eingleisigen Strecke gab es auf dem Kaiser Franz-Ring in der Nähe der evangelischen Kirche und auf dem Erzherzog Rainer-Ring beim Kurhaus.[31] Bis 1909 wurde diese Linie in einem Vier-Minuten-Intervall betrieben.[32]

Am 28. Jänner 1900 konnte als letzte Ausbaustufe des Straßenbahnnetzes die Zweiglinie zum Bahnhof Traiskirchen der Aspangbahn eröffnet werden.[28] Im selben Jahr wurde für den Lokalbahnbetrieb nach Guntramsdorf ein vierachsiger Triebwagen (Nr. 200) bei der Grazer Waggonfabrik angeschafft, der als Versuchsträger für einen durchgehenden Betrieb nach Wien dienen sollte. Er bewährte sich jedoch nicht und wurde nach mehreren Umbauten 1906 abgestellt, ab 1908 erfolgte der Umbau in den Hofsalonwagen.[33] Im Jahr 1905 wurden auf dem Badener Straßenbahnnetz insgesamt 359.056 Zugskilometer geleistet.[34]

Nach der Indienststellung des Hofsalonwagens im Jahr 1911 wurde dieser bevorzugt von Mitgliedern des Kaiserhauses (v. a. Erzherzog Friedrich und Erzherzog Eugen) zur Fahrt nach Vöslau ins Bad genützt. Für die Benützung der Badener Straßenbahn war dieses noch heute existierende Fahrzeug mit zwei Stangenstromabnehmern ausgerüstet. Die Erzherzöge fuhren meist mit eigener Equipage in die Badener Schimmergasse und benützten ab dort den Salonwagen bis Vöslau.[33]

Offensichtlich schien sich der Betrieb, speziell auf der Vöslauer Linie, nicht den Erwartungen gemäß zu entwickeln. Bereits im September 1912 dachte die Direktion der WLB über eine Betriebseinstellung mit 1. Oktober infolge der sehr geringen Frequenz und der hohen Kosten nach.[35] Die Bahn blieb jedoch weiterhin im Betrieb. Im Oktober desselben Jahres warf in der Nähe von Sooß ein mit seiner Herde an den Gleisen grasender (und scheinbar wild gewordener) Ochse einen Oberleitungsmast der Straßenbahn nach Vöslau um. Durch den Stromschlag der heruntergefallenen Oberleitung wurden auf der Stelle neun Tiere getötet.[36]

.jpg.webp)

Erster Weltkrieg und schleichender Niedergang

Der Erste Weltkrieg bedeutete für die Badener Straßenbahn, wie auch für viele andere Betriebe, zugleich Höchstleistungen bei extremer Personalknappheit und mangelnde Instandhaltung. Infolge der zunehmend zum Kriegsdienst eingezogenen Fahrer kamen ab 1915 auch Motorführerinnen zum Einsatz.[37] 1918 musste aufgrund von Kohlemangel der Betrieb der Straßenbahn eingestellt werden. Ab April 1919 konnte wieder in vollem Umfang gefahren werden, allerdings blieb die ohnehin schwach benützte Ringlinie vorläufig eingestellt.[38]

Während einer mehrmonatigen Betriebseinstellung vom 2. Jänner bis zum 1. April 1925 wurde das Oberleitungssystem der Badener Straßenbahn vom Trolley- auf das bei der Lokalbahn und in Wien verwendete Schleifbügelsystem umgebaut.[39] Dementsprechend erhielten alle Triebwagen nun einen Lyrabügel. Am 15. Mai 1926 nahm die seit 1918 eingestellte Ringlinie auf behördliches Verlangen (Konzessionsbedingt) und nach Umbau des Oberleitungssystems den Betrieb wieder auf.[39] Sie wurde nun im sparsamen Einmannbetrieb bedient.[40] Allerdings wurde dieses "Sorgenkind" wegen des zu geringen Fahrgastaufkommens schon am 22. Juli 1928 endgültig stillgelegt und durch eine Autobuslinie ersetzt.[40][41] Bemängelt wurden in der Badener Zeitung anlässlich der Einstellung vor allem die zu großen Intervalle, das veraltete und laut "polternde" Wagenmaterial, die umständlich hohen und "hutschenden" (schaukelnden) Plattformen der kleinen Triebwagen sowie die langen Wartezeiten in den Ausweichen. Diesen ließen laut der Kritik sogar Zeit zum Zigarettenkauf. Man trauerte der eingestellten Ringlinie "keine Träne" nach.[40] Die Konzession für die Ringlinie erlosch 1933 endgültig.[41] Erfolgreiche Probefahrten mit den neuen "Kaffeehaus"-Triebwagen der Reihe 220 direkt bis zum neu eröffneten Casino in Baden, über die noch vorhandenen Gleise der Ringlinie, wurden 1934 nach Anrainerbeschwerden abgebrochen.[42]

Ab 1. Juli 1927 wurde auf der Rauhensteiner Linie ein Nachtbetrieb eingeführt, die letzte Straßenbahn fuhr um 0:25 Uhr aus dem Helenental Richtung Josefsplatz ab. Die Fahrt kostete 40 Groschen.[43]

Nach Jahren der schleichenden Vernachlässigung[44][Anm. 7] wurde die Straßenbahn nach Rauhenstein ab 15. September 1931 wochentags eingestellt[45] und durch Autobusse ersetzt. Am 15. Dezember 1931 folgte die Zweiglinie nach Traiskirchen.[46] Auch die Straßenbahn Baden–Bad Vöslau wurde am 30. September 1931 vorübergehend durch Autobusse ersetzt,[47][Anm. 8] allerdings wegen heftigen Widerstands der Fahrgäste[48][49] und Protesten der Sooßer Ortsvertreter[50] am 20. Dezember 1931 wieder in Betrieb genommen.[51]

Am 6. September 1936 wurde der verbliebene sonntägliche Straßenbahnbetrieb auf der Linie nach Rauhenstein endgültig stillgelegt.[52] Die Strecke nach Traiskirchen behielt als Anschlussbahn immerhin den Güterverkehr.

Zweiter Weltkrieg und Ende der Straßenbahn

Im Zweiten Weltkrieg musste der Betrieb noch einmal Höchstleistungen vollbringen, wofür 1942 von den Wiener Verkehrsbetrieben acht gut erhaltene Triebwagen der Type D1 und vier Beiwagen der Typen s und s1 gebraucht erworben wurden.[53] Nach Kriegsende ging es mit dem heruntergewirtschafteten Straßenbahnbetrieb schnell bergab, die einsetzende Motorisierung tat ihr Übriges dazu.

Als letzte eigenständige Strecke wurde die Linie nach Bad Vöslau am 14. Februar 1951 stillgelegt (Kundmachung des Bundesministeriums für Verkehr und verstaatlichte Betriebe vom 16. April 1951, betreffend das Erlöschen der Konzession für die Lokalbahn von Baden nach Vöslau[54]).

Als eigenständiger Straßenbahnbetrieb besteht das System heute nicht mehr. Die Linie nach Guntramsdorf ist heute ein Bestandteil der Lokalbahn Wien–Baden (Wiener Lokalbahn, auch WLB). Die Strecke nach Traiskirchen ist heute nicht mehr elektrifiziert, wird aber von der WLB noch als Gleisverbindung zwischen WLB und dem ÖBB-Netz am Bahnhof Traiskirchen-Aspangbahn verwendet. Bis etwa 2015 wurde diese Strecke auch noch als Güteranschlussbahn für das Gewerbegebiet am ehemaligen Semperit-Standort Traiskirchen weiter verwendet. Im Jahr 2020 waren alle Gleisanschlüsse zu dort gelegenen Unternehmen stillgelegt oder bereits abgebaut.

Fahrzeuge

Pferdebahnwagen

| Pferdebahnwagen | ||||

|---|---|---|---|---|

| Nr. | Hersteller | Baujahre | Verbleib | Bemerkung |

| 1–5 | Hernals | 1873 | → 14–18 | |

| 6–12 | Hernals | 1873 | → 13, 7–12 | Sommerwagen |

| 13–18 | Graz | 1885 | → 1–6 | |

Elektrische Triebwagen

Das Farbschema der Fahrzeuge war ursprünglich grün mit weißen und hellgrünen Zierlinien, später grün-créme lackiert mit gelben und roten Zierlinien und schließlich ab 1927 ähnlich der Wiener Straßenbahn créme-rot.[55]

| Elektrische Triebwagen | ||||

|---|---|---|---|---|

| Nr. | Hersteller | Baujahre bzw. Umbaujahre | Verbleib | Bemerkung |

| 101–110 | Graz | 1894 | verschrottet | |

| 111–112 | MAN | 1894 | verschrottet | |

| 95–99 | Graz | 1899 | verschrottet | |

| 100 | Graz | 1901 | restauriert erhalten bei der Museumstramway Mariazell | |

| 92–94 | Graz | 1899/1908 | verschrottet | ex Beiwagen |

| 76–85 | Falkenried/Graz | 1897–1912 | Triebwagen 84 (ex Verschublok 1001) rekonstruiert als Wagen der WKB bei der Museumstramway Mariazell[56] | ex Wien (Wien-Kagraner Bahn)

ex Hamburg |

| 97" | WLB | 1927 | verschrottet | |

| 76"–79", 95"–98" | Simmering | 1942 | Wagen 314 später WLB Arbeitswagen, heute Verkehrsmuseum Remise | ex Wien D1 |

Erhaltene Triebwagen

Die Museumstramway Mariazell–Erlaufsee besitzt den restaurierten Originaltriebwagen 100 der Badener Straßenbahn. Ebenso wurde dort auf dem Fahrgestell der WLB Verschublok 1001 ("Bockerl") der ehemalige Triebwagen 9 der Wien-Kagraner Bahn rekonstruiert, welcher ab 1912 in Baden als Tw 84 verkehrte.[57]

Der im Verkehrsmuseum Remise erhaltene Triebwagen D1 314 zählte ab 1942 zum Badener Bestand und blieb lange als Arbeitsfahrzeug der WLB erhalten.

Beiwagen

| Beiwagen | ||||

|---|---|---|---|---|

| Nr. | Hersteller | Baujahre bzw. Umbaujahre | Verbleib | Bemerkung |

| 1–18 | ex Pferdebahn | |||

| 15"–17" | Graz | 1899 | ||

| 14"–15"' | 1908 | ex Triebwagen | ||

| 18"–23 | 1905 | ex Wien | ||

| 101…110 | 1926–1931 | ex Triebwagen | ||

| 1" | 1926 | ex WLB | ||

| 5"–8" | 1942 | ex Wien | ||

Bildergalerie

.jpg.webp) Pferdestraßenbahn Linie Rauhenstein, zeitgenössischer Stich (um 1880).[58]

Pferdestraßenbahn Linie Rauhenstein, zeitgenössischer Stich (um 1880).[58] Kreuzung von zwei Zügen der Pferdestraßenbahn auf der Linie nach Rauhenstein.

Kreuzung von zwei Zügen der Pferdestraßenbahn auf der Linie nach Rauhenstein. Triebwagen Nr. 104 (Graz, Bj. 1894) vor dem 1886 fertiggestellten Kurhaus. (Aufnahmeort: nordwestlichster Punkt der Ringlinie).

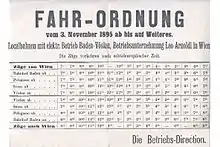

Triebwagen Nr. 104 (Graz, Bj. 1894) vor dem 1886 fertiggestellten Kurhaus. (Aufnahmeort: nordwestlichster Punkt der Ringlinie). Fahrplan der "Vöslauer Elektrischen" aus dem Eröffnungsjahr 1895.

Fahrplan der "Vöslauer Elektrischen" aus dem Eröffnungsjahr 1895. Der Triebwagen 79 auf dem Josefsplatz vor dem Frauenhof. Der Triebwagen wurde 1897 in Hamburg gebaut und war vorher auf der Wien-Kagraner-Bahn und bei der Wiener Straßenbahn im Einsatz.

Der Triebwagen 79 auf dem Josefsplatz vor dem Frauenhof. Der Triebwagen wurde 1897 in Hamburg gebaut und war vorher auf der Wien-Kagraner-Bahn und bei der Wiener Straßenbahn im Einsatz. Die Linie nach Rauhenstein beim Thermalstrandbad. Im Bild Triebwagen 78 (gebaut 1897) um 1929.

Die Linie nach Rauhenstein beim Thermalstrandbad. Im Bild Triebwagen 78 (gebaut 1897) um 1929._(14572926767).jpg.webp) Zug der Linie nach Guntramsdorf mit Wagen der Serie 95–99 (gebaut von Graz 1899) in den Anfangsjahren des Betriebes.

Zug der Linie nach Guntramsdorf mit Wagen der Serie 95–99 (gebaut von Graz 1899) in den Anfangsjahren des Betriebes. Der letzte noch erhaltene Badener Triebwagen, Wagen 100, gebaut 1900 von der Grazer Waggonfabrik. Hier 2007 ausgestellt im Straßenbahnmuseum Wien mit Besteckung als Linie nach Bad Vöslau.

Der letzte noch erhaltene Badener Triebwagen, Wagen 100, gebaut 1900 von der Grazer Waggonfabrik. Hier 2007 ausgestellt im Straßenbahnmuseum Wien mit Besteckung als Linie nach Bad Vöslau. Abfahrtsstelle der Straßenbahn am Josefsplatz in Baden. Links ein eben aus Wien angekommener Zug der Badner Bahn, davor ein grün-créme lackierter Wagen der Serie 92–99 der Vöslauer Linie.

Abfahrtsstelle der Straßenbahn am Josefsplatz in Baden. Links ein eben aus Wien angekommener Zug der Badner Bahn, davor ein grün-créme lackierter Wagen der Serie 92–99 der Vöslauer Linie. Am ehemaligen Marienspital in der Weilburggasse bog die Strecke der Straßenbahn mit einer scharfen Kurve in die Schimmergasse ein.

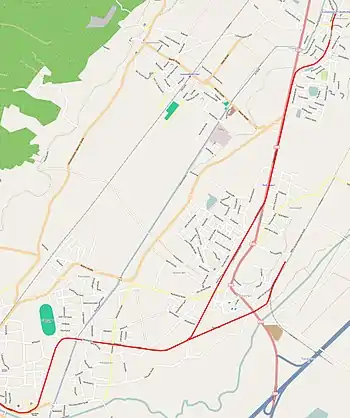

Am ehemaligen Marienspital in der Weilburggasse bog die Strecke der Straßenbahn mit einer scharfen Kurve in die Schimmergasse ein..jpg.webp) Plan der Linie nach Vöslau, Streckenverlauf in Bad Vöslau (1909).

Plan der Linie nach Vöslau, Streckenverlauf in Bad Vöslau (1909). Ehemaliger Wiener D1-Triebwagen (mit Scherenbügel) in der Endstelle Bad Vöslau neben dem Hotel Stefanie. Aufnahme aus den letzten Jahren des Betriebes.

Ehemaliger Wiener D1-Triebwagen (mit Scherenbügel) in der Endstelle Bad Vöslau neben dem Hotel Stefanie. Aufnahme aus den letzten Jahren des Betriebes. Der im Verkehrsmuseum Remise erhaltene Wiener Triebwagen D1 314 zählte ab 1942 zum Bestand der Badener Straßenbahn.

Der im Verkehrsmuseum Remise erhaltene Wiener Triebwagen D1 314 zählte ab 1942 zum Bestand der Badener Straßenbahn. Der Hofsalonwagen der Wiener Lokalbahnen kam ab 1911 auch auf den Linien der Straßenbahn Baden zum Einsatz, wofür er extra zwei Trolley-Stromabnehmer erhielt. Er beförderte vor allem Mitglieder des Kaiserhauses ins Thermalbad nach Vöslau.

Der Hofsalonwagen der Wiener Lokalbahnen kam ab 1911 auch auf den Linien der Straßenbahn Baden zum Einsatz, wofür er extra zwei Trolley-Stromabnehmer erhielt. Er beförderte vor allem Mitglieder des Kaiserhauses ins Thermalbad nach Vöslau.

Literatur

- Hans Sternhart, Hans Pötschner: Hundert Jahre Badner Bahn. Die Geschichte der Badner Straßenbahn und der Lokalbahn Wien-Baden. Slezak Verlag, Wien 1973, ISBN 3-900134-19-7.

- Hans Sternhart, Hans Pötschner: Hundert Jahre Badner Bahn. Bilder aus der Geschichte der Badner Straßenbahn und der Lokalbahn Wien-Baden. Kleine Ausgabe. Slezak Verlag, Wien 1973, ISBN 3-900134-21-9.

- Hans Pötschner: Lokalbahn Wien – Baden. In: Eisenbahn-Sammelheft, Band 14. Slezak, Wien 1979, ISBN 3-900134-60-X.

- Hans Lehnhart: Die Straßenbahn in Baden bei Wien. Straßenbahn-Magazin 44, 1982.

Anmerkungen

- Ab 1886 dürften bis auf Weiteres die Zugpferde von der Allgemeinen österreichischen Transport-Gesellschaft (Tramway-Omnibusse (Annonce). In: Badener Bezirks-Blatt, 22. Juni 1886, S. 4 (online bei ANNO).) beigestellt worden sein. – Siehe: Badener Local-Chronik. Badener Tramway-Gesellschaft.. In: Badener Bezirks-Blatt, 27. April 1886, S. 2 (online bei ANNO).

- Bisweilen wurden zu Ende der Fahrsaison die Zugpferde freihändig versteigert. – Siehe: Kundmachung. Am 18. Oktober 1884 …. In: Badener Bezirks-Blatt, 11. Oktober 1884, S. 8 (online bei ANNO).

- Die Fertigstellung der Strecke bis Ende 1894 war noch Mitte Juli d. J. nicht ausgeschlossen worden. – Siehe: Correspondenzen. Vöslau. (Elektrische Bahn Baden-Vöslau.). In: Badener Bezirks-Blatt, 11. Juli 1894, S. 4 (online bei ANNO).

- Im Dezember 1894 wurde der die Schwechat querende Spulersteg als eiserne Fahrbrücke [heute: Sauerhofbrücke] fertiggestellt. Deren überlange Baudauer dürfte bei den mehrmals zu korrigierenden Annahmen eines Bahneröffnungstermins Einfluss gehabt haben. – Siehe: Elektrische Bahn „Baden–Vöslau“.. In: Badener Bezirks-Blatt, 19. Dezember 1894, S. 4 (online bei ANNO).

- Dieses auf Endstelle Alland zielende Vorhaben stellte sich unmittelbar nach seiner Bekanntgabe in der Öffentlichkeit als eine über Alland hinaus zur Westbahn, Einmündung Rekawinkel, führen wollende Strecke heraus, die nicht nur bereits Tagesordnungspunkt einer Sitzung des Badener Gemeindeausschusses gewesen war, sondern zu welcher auch der Vertreter der politischen Behörde, der Amtsleiter der Bezirkshauptmannschaft Baden, Graf Alberti, eine Erklärung abgeben hatte. – Dessen Äußerung bejahte das Vorhaben grundsätzlich, postulierte jedoch als wesentliche Maßgabe die Nutzung der Strecke für den Frachtverkehr mit Umgehung des Weichbildes des Currayons Baden-Weikersdorf. – Siehe: Die elektrische Bahn Baden–Alland–Rekawinkel.. In: Badener Zeitung, 12. Oktober 1898, S. 2 (online bei ANNO).

Diese Westerschließung hätte sich, von Baden ausgehend, in der Folge bis an die Reichsgrenze im Osten fortsetzen können, da bereits 1897 das k.k. Eisenbahnministerium dem Viktor Roback, Bauunternehmer für Localbahnen, Wien, technische Vorarbeiten für eine mit elektrischer oder Dampfkraft zu betreibende Localbahn von Baden über Oyenhausen, Unter-Waltersdorf, Seibersdorf, Mannersdorf, Sommerein und Kaiserlicher Steinbruch nach Bruck a. d. Leitha bewilligt worden waren. – Siehe: Local-Nachrichten. Localbahn Baden – Bruck a. d. L.. In: Badener Zeitung, 26. Oktober 1898, S. 2 (online bei ANNO)..

Eine ähnliche vom Osten her kommende, Wien umgehende, zur Westbahn führende Bahnverbindung beabsichtigte das Projekt der Lokalbahn Gramat-Neusiedl – Weikersdorf – Baden – Alland – Rekawinkel, für welches das Eisenbahnministerium im Jänner 1903 dem bestehenden Aktions-Komitee technische Vorarbeiten bewilligte. – Siehe: Lokal-Nachrichten. Zu dem Projekte der Lokalbahn Gramat-Neusiedl – Baden – Alland – Rekawinkel.. In: Badener Zeitung, 18. März 1903, S. 3 (online bei ANNO).

Für ein dasselbe Ziel verfolgende Vorhaben wurden der k.k. priv. Länderbank in Wien im Frühjahr 1904 technische Vorarbeiten bewilligt, eine westliche Schienenanbindung wäre jedoch an das Einmünden in die projektierte Bahnlinie Rekawinkel–Hainfeld geknüpft gewesen. – Siehe: Lokalbahn Klausen-Leopoldsdorf – Baden – Gramat-Neusiedl.. In: Badener Zeitung, 4. Mai 1904, S. 3, oben rechts. (online bei ANNO). - Die Bahn hätte bei dieser Linienführung, der Umfahrung des Badner Lindkogels im Süden, auf einer Wegstrecke von ca. 2,7 km bis zum Scheitelpunkt, Jägerhaus, über 140 Höhenmeter zu bewältigen gehabt.

- Schon vor dem Ersten Weltkrieg standen die Badener Bahnen in wiederkehrender Kritik. – Siehe: Die Zustände auf unserer elektrischen Lokalbahn.. In: Badener Zeitung, 8. Juli 1911, S. 5, rechts oben (online bei ANNO). sowie

Unfall der Schauspielerin Frau Kramer-Glöckner. In: Badener Zeitung, 23. August 1911, S. 4 (online bei ANNO). sowie

Eine Fahrt von Baden nach Vöslau im Jahre 1911.. In: Badener Zeitung, 6. September 1911, S. 3, rechts Mitte (online bei ANNO). - Eine solche Initiative hatte u. a. schon zwanzig Jahre zuvor Fürsprecher gefunden, siehe: Vöslau. (Elektrische Bahn.). In: Badener Zeitung, 27. März 1912, S. 6 (online bei ANNO). sowie (Elektrische Bahn.). In: Badener Zeitung, 8. Mai 1912, S. 6 (online bei ANNO).

Weblinks

- Foto des restaurierten Triebwagens 100 der Museumstramway Mariazell–Erlaufsee

- Aktie der Badener Tramway-Gesellschaft geerkens.at

- Artikel über die Badener Straßenbahn bmgt.at

Einzelnachweise

- Volkswirthschaftliche Zeitung. (Die Badener Tramway-Gesellschaft). In: Das Vaterland, 9. August 1872, S. 3 (online bei ANNO).

- Handel, Industrie, Verkehr und Landwirthschaft. (Badener Tramway-Gesellschaft.). In: Wiener Zeitung, 9. August 1883, S. 6 (online bei ANNO).

- Badener Tramway-Gesellschaft.. In: Badener Bezirks-Blatt, 25. Juli 1885, S. 3 (online bei ANNO).

- Locales. Betriebs-Eröffnung.. In: Badener Bezirks-Blatt, 26. April 1884, S. 3 (online bei ANNO).

- Locales. Tramway-Verkehr.. In: Badener Bezirks-Blatt, 29. September 1883, S. 2 (online bei ANNO). sowie Locales. Saisonschluß.. In: Badener Bezirks-Blatt, 13. Oktober 1883, S. 2 (online bei ANNO).

- Local-Nachrichten. Die Badener Tramway verkauft.. In: Badener Bezirks-Blatt, 3. Jänner 1882, S. 3 (online bei ANNO).

- Die Badener Tramway verkauft.. In: Badener Bezirks-Blatt, 7. Jänner 1882, S. 4 (online bei ANNO).

- Nachrichten aus dem Bezirke. Südbahn-Gesellschaft.. In: Badener Bezirks-Blatt, 3. Juni 1882, S. 4 (online bei ANNO).

- Local-Nachrichten. Eine neue Tramway-Linie.. In: Badener Bezirks-Blatt, 11. Juli 1882, S. 2 (online bei ANNO).

- Locales. Die neue Helenenthal-Bahn.. In: Badener Bezirks-Blatt, 10. März 1883, S. 5 (online bei ANNO).

- Ein neues Bahnprojekt.. In: Badener Bezirks-Blatt, 25. Juli 1882, S. 2 (online bei ANNO).

- Die Bahn durch’s Helenenthal.. In: Badener Bezirks-Blatt, 21. Juni 1884, S. 4 (online bei ANNO).

- Hans Sternhart, Hans Pötschner: Hundert Jahre Badner Bahn. 1. Auflage. Verlag Slezak, Wien 1973, S. 13.

- ÖNB-ANNO - Zeitschrift für Elektrotechnik. Abgerufen am 20. Juni 2021.

- ÖNB-ANNO - Zeitschrift für Elektrotechnik. Abgerufen am 20. Juni 2021.

- ANNO, Badener Bezirks-Blatt, 1893-04-25, Seite 1. Abgerufen am 20. Juni 2021.

- (Elektrische Bahn in Baden.). In: Wiener Zeitung, 16. Juli 1894, S. 3 (online bei ANNO).

- Hans Sternhart, Hans Pötschner: Hundert Jahre Badner Bahn. 1. Auflage. Verlag Slezak, Wien 1973, S. 12.

- ÖNB-ANNO - Zeitschrift für Elektrotechnik. Abgerufen am 27. Februar 2022.

- ÖNB-ANNO - Zeitschrift für Elektrotechnik. Abgerufen am 27. Februar 2022.

- Geschichte der Eisenbahnen der österreichisch-ungarischen Monarchie. Band: 1,2. Karl Prochaska, Wien 1898, S. 556

- Local-Nachrichten. – Electrische Bahn Baden–Vöslau.. In: Badener Bezirks-Blatt, 22. Mai 1895, S. 4 (online bei ANNO).

- Vöslau. (Elektrische Bahn Vöslau – Waldandacht – Eisernes Thor.). In: Badener Zeitung, 28. August 1897, S. 5 (online bei ANNO).

- Local-Nachrichten. Elektrische Bahn Baden-Alland.. In: Badener Zeitung, 28. September 1898, S. 3 (online bei ANNO).

- Wahl von zwei Delegierten anläßlich der Begehung (…). In: Badener Zeitung, 26. Juli 1899, S. 3 Mitte (online bei ANNO).

- Der Automobilverkehr nach Klausen–Alland–Heiligenkreuz eingestellt.. In: Badener Zeitung, 20. Mai 1911, S. 5, rechts oben (online bei ANNO).

- Kommunal-Zeitung. Sitzung des Gemeindeausschusses Weikersdorf vom Donnerstag, den 16. März 1911. (…) Derselbe Referent berichtet sodann (…). In: Badener Zeitung, 18. März 1911, S. 3, oben Mitte (online bei ANNO).

- Hans Sternhart, Hans Pötschner: Hundert Jahre Badner Bahn. 1. Auflage. Verlag Slezak, Wien 1973, S. 18.

- Zur Eröffnung der Ringbahnlinie.. In: Badener Zeitung, 26. August 1899, S. 3 (online bei ANNO).

- Die zweite commissionelle Probefahrt auf der elektrischen Ringbahn…. In: Badener Zeitung, 30. August 1899, S. 3 (online bei ANNO).

- Unbekannt: Badberbahn und Vöslauer Tramway. In: Spurkranz-Publikation. 1. Auflage. Nr. 9. Verlag Pospischil, Wien, S. 8.

- Hans Sternhart, Hans Pötschner: Hundert Jahre Badner Bahn. 1. Auflage. Verlag Slezak, Wien 1973, S. 64.

- Hans Pötschner: Der Hofsalonwagen der Badner Bahn. 1. Auflage. Verlag Slezak, Wien 1977, ISBN 3-900134-33-2, S. 5–6.

- ÖNB-ANNO - Zeitschrift für Elektrotechnik. Abgerufen am 27. Februar 2022.

- ANNO, Reichspost, 1912-09-19, Seite 12. Abgerufen am 20. Juni 2021.

- ANNO, Wienerwald-Bote, 1912-10-19, Seite 3. Abgerufen am 20. Juni 2021.

- Hans Sternhart, Hans Pötschner: Hundert Jahre Badner Bahn. 1. Auflage. Verlag Slezak, Wien 1973, S. 25.

- Hans Sternhart, Hans Pötschner: Hundert Jahre Badner Bahn. 1. Auflage. Verlag Slezak, Wien 1973, S. 28.

- Hans Sternhart, Hans Pötschner: Hundert Jahre Badner Bahn. Die Geschichte der Badner Straßenbahn und der Lokalbahn Wien-Baden. Slezak Verlag, Wien 1973, ISBN 3-900134-19-7, S. 30.

- ANNO, Badener Zeitung, 1929-04-17, Seite 1. Abgerufen am 27. Februar 2022.

- Hans Sternhart, Hans Pötschner: Hundert Jahre Badner Bahn. Die Geschichte der Badner Straßenbahn und der Lokalbahn Wien-Baden. Slezak Verlag, Wien 1973, ISBN 3-900134-19-7, S. 33.

- Hans Sternhart, Hans Pötschner: Hundert Jahre Badner Bahn. Die Geschichte der Badner Straßenbahn und der Lokalbahn Wien-Baden. Slezak Verlag, Wien 1973, ISBN 3-900134-19-7, S. 101.

- ANNO, Badener Zeitung, 1927-06-29, Seite 3. Abgerufen am 5. November 2020.

- Entgleisung eines Zuges der elektrischen Lokalbahnen auf der Strecke Baden–Rauhenstein.. In: Badener Zeitung, 15. September 1926, S. 4, unten Mitte (online bei ANNO).

- Elektrische Südbahn – Rauhenstein.. In: Badener Zeitung, 9. September 1931, S. 3 (online bei ANNO).

- Verkehrseinstellung.. In: Badener Zeitung, 16. Dezember 1931, S. 6 (online bei ANNO).

- Einstellung des elektrischen Betriebes auf der Linie Baden – Bad Vöslau.. In: Badener Zeitung, 23. September 1931, S. 3 (online bei ANNO).

- Eingesendet. Nochmals zur Einstellung des elektrischen Betriebes Baden–Sooß–Vöslau.. In: Badener Zeitung, 7. Oktober 1931, S. 4 (online bei ANNO).

- Eingesendet. Zur Einstellung des elektrischen Betriebes Baden–Sooß–Vöslau.. In: Badener Zeitung, 14. Oktober 1931, S. 5 (online bei ANNO).

- Die neue Autobusverbindung mit Vöslau.. In: Badener Zeitung, 10. Oktober 1931, S. 3 (online bei ANNO).

- Lokalverkehr Baden–Vöslau.. In: Badener Zeitung, 19. Dezember 1931, S. 5 (online bei ANNO).

- Hans Sternhart, Hans Pötschner: Hundert Jahre Badner Bahn. Slezak Verlag, Wien 1973, S. 34.

- Hans Sternhart, Hans Pötschner: Hunder Jahre Badner Bahn. Slezak Verlag, Wien 1973, S. 35.

- BGBl. Nr. 114/1951

- Hans Sternhart, Hans Pötschner: Hundert Jahre Badner Bahn. 1. Auflage. Verlag Slezak, Wien 1973, S. 144.

- 1898: Wien – Kagraner Bahn – TRAMINATOR.AT. Abgerufen am 10. Juni 2021 (deutsch).

- 1898: Wien – Kagraner Bahn – TRAMINATOR.AT. Abgerufen am 10. Juni 2021 (deutsch).

- Ein zweispänniger Salonwagen verlässt die Endstation Rauhenstein/Helenental in Richtung Stadt. Im Hintergrund Ruine Rauhenstein.