Steinerne Brücke

Die Steinerne Brücke ist neben dem Regensburger Dom das bedeutendste Wahrzeichen von Regensburg. Mit dem Baubeginn 1135 gilt die Steinerne Brücke als ein Meisterwerk mittelalterlicher Baukunst und als die älteste erhaltene Brücke Deutschlands.[1][Anmerkungen 1]

| Steinerne Brücke | ||

|---|---|---|

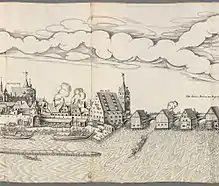

Steinerne Brücke östlich der Brücke | ||

| Nutzung | Fußgänger und Radfahrer | |

| Querung von | Donau | |

| Ort | Regensburg | |

| Konstruktion | Steinbogenbrücke | |

| Gesamtlänge | 336 m, davon 309 m sichtbar | |

| Breite | 8 m | |

| Anzahl der Öffnungen | 16, davon 14 sichtbar | |

| Lichte Weite | bis zu 16,70 m | |

| Höhe | ca. 15 m (Gründung-Fahrbahn) | |

| Baubeginn | 1135 | |

| Fertigstellung | 1146 | |

| Lage | ||

| Koordinaten | 49° 1′ 22″ N, 12° 5′ 50″ O | |

| ||

Nach ihrer Erbauung gewann die Steinerne Brücke als einzige Donaubrücke zwischen Ulm und Wien große Bedeutung als günstige Verbindung von Fernhandelswegen aus dem Süden mit Absatzgebieten im Norden. Regensburg als Umschlagsplatz profitierte nicht nur von den Zolleinnahmen des Fernhandels, auch der Handel mit dem nördlichen Umland wurde immens erleichtert. Die Brücke blieb 800 Jahre lang die einzige Brücke, die beide Arme der Donau im Stadtgebiet von Regensburg überquerte. Erst die 1938 gebaute Nibelungenbrücke war die zweite Brücke, die ebenfalls beide Donauarme überquerte.

Im 20. Jahrhundert wurde die Steinerne Brücke hauptsächlich durch Salzeintrag bei fehlender Abdichtung und durch die Belastungen des zunehmenden Schwerverkehrs (Straßenbahn und Gelenkbusse) schwer geschädigt. Die Brücke erwies sich als im Bestand gefährdet und von 2010 bis 2018 wurden die Pfeiler der Brücke, die Beschlächte und Brüstungen tiefgreifend saniert bzw. erneuert. Die Fahrbahn wurde abgedichtet und mit einem neuen Belag und neuer Brüstung ausgestattet.[2][3] Nach der Sanierung verbindet die Steinerne Brücke fußläufig und frei vom Autoverkehr wieder die Altstadt von Regensburg mit dem Stadtteil Stadtamhof auf der nördlichen Seite der Donau. Die Brücke überquert weiterhin zwei Arme der Donau und zwischen beiden Flussarmen einen etwa 200 m stromaufwärts vom südlichen Flussarm abzweigenden, wasserabführenden ehemaligen Mühlkanal.

Beschreibung

Die Steinerne Brücke ist eine Naturstein-Gewölbebrücke mit 16 Segmentbögen, von denen jedoch nur 14 zu sehen sind. Der erste Bogen und der erste Pfeiler auf der Südseite der Brücke wurden um 1551 beim Neubau des Amberger Salzstadels komplett unter dem Boden eingebaut und dienen dort unter der Brückenauffahrt – wie sich 1989 bei Ausgrabungen anlässlich der Sanierung des 1616 bis 1620 erbauten städtischen Salzstadels östlich der Brücke zeigte – als Fundamente des Brückturmes.[4]

Der Neubau des 1485 vom bayerischen Herzog westlich der Brücke erbauten ersten Amberger Salzstadels war 1551 aus statischen Gründen erforderlich geworden. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, so lange wie der erste Amberger Salzstadel bestand, wurde der erste Bogen vom Wiedfangkanal durchströmt, der von östlichen Brückenkopf kommend zum westlich benachbarten, mittelalterlichen kleinen Hafen am Wiedfang führte. Hafenbecken und Kanal destabilisierten den Untergrund und wurden aufgelassen, so dass dort 1551 der besser fundamentierte neue städtische Amberger Salzstadel errichtet werden konnte.[4]

Der 16. Bogen an der Nordseite der Brücke ist fast vollständig durch den Stadtamhofer Brückenbasar überbaut, wie die nördliche Brückenzufahrt genannt wird.

Die Brücke ist nicht in einer geraden Linie gebaut, sondern leicht nach Osten gekrümmt. Sie folgt damit den Untergrundverhältnissen, berücksichtigt den Strömungsverlauf, steigt zur Mitte hin an und überwindet dabei eine Höhe von 5,50 m.[2] Die Pfeiler sind ungleich dick und unterschiedlich ausgerichtet. Auch die Brückengewölbe sind unterschiedlich.

Die 16 Bögen haben eine lichte Weite von 10,45 m bis 16,70 m, auch die Höhe der Bogenöffnungen variiert.[5] Heute sind nur 14 freie Bogen zu sehen; der erste Bogen ist in der Auffahrt zum heutigen Brückentor verborgen, der 16. Bogen ist fast völlig vom Stadtamhofer Brückenbasar überdeckt.[5]

Mit den ersten 5 Bögen – von der Altstadt aus gesehen – überspannt die Brücke den Südarm der Donau. Der 5. Brückenpfeiler steht auf dem sog. Hammerbeschlächt, einem 1388 als Wasserbauwerk errichteten Damm, der das westliche Ende der Donauinsel Unterer Wöhrd mit dem östlichen Ende der Insel Oberer Wöhrd verbindet, wo noch heute ein ehemaliger Mühlenstandort erkennbar ist.[6][Anmerkungen 2] Mit Bau des Damms um 1388 beabsichtigten die Regensburger auch, das Wasser der Donau überwiegend im südlichen Donauarm halten zu können, um die Wasserversorgung des eigenen Hafens zu sichern und gleichzeitig die Wasserversorgung des bayerischen Hafens in Stadtamhof verknappen zu können.[7]

Mit den Bögen 6 bis 8 überquert die Brücke den Mühlenkanal, das Abflussbassin von dort ehemals vorhandenen, mit Wasserkraft betriebenen Mühlen.[Anmerkungen 3] Unter den anschließenden Bögen 9 und 10 befindet sich eine Grünfläche, die nur bei Hochwasser überschwemmt wird. Vom Pfeiler 10 aus – dem früheren Standort des Mittelturms – führt seit 1499 eine Rampe westwärts hinab von der Brücke zum Oberen Wöhrd. Früher war die Rampe aus Holz gebaut und wurde häufig durch Hochwasser oder Eisgang zerstört.

Die Bögen 11, 12 und 13 überbrücken den Nordarm der Donau. Unter dem Bogen 14 verläuft ein teilweise unbefestigter, aber begehbarer Uferweg am Nordarm stromaufwärts zum Pfaffensteiner Steg, der den Oberen Wöhrd mit dem Vorort Stadtamhof verbindet.

Am Brückenscheitel befindet sich das Bruckmandl (Brückenmännchen), welches einst die städtischen Freiheitsrechte und die Emanzipation aus der Vormundschaft des Bischofs symbolisierte. Diese Figur stammte ursprünglich aus dem Jahr 1446, die aktuelle Ausführung wurde am 23. April 1854 aufgestellt. Eine Vorgängerfigur befindet sich im Historischen Museum Regensburg.

Von den ehemals drei Türmen auf der Brücke ist nur der aus dem Ende des 13. Jahrhunderts[8] stammende Brückturm auf der Südseite erhalten geblieben.

Technische Einzelheiten

Die früher 336 m und heute 308,71 m lange Brücke hat heute nach der Sanierung keine Gehwege mehr und ist zwischen 7,51 und 7,60 m breit, davon entfallen je 18 cm auf die Brüstungsmauern.[9][10]

Die Pfeiler wurden auf Eichenrosten gegründet und bestehen aus Quadern aus Regensburger Grünsandstein und Donaukalkstein, die mit Bruchsteinen hinterfüllt sind[11]. Dazu wurde zunächst ein Fangedamm aus Eichenpfählen errichtet und der Bereich innerhalb des Damms leergepumpt. Es heißt der Wasserstand der Donau sei zum Zeitpunkt der Bauarbeiten aufgrund einer Dürre besonders niedrig gewesen.

Zum Schutz vor Auskolkung und Unterspülung sind die Pfeiler von spitz zulaufenden, künstlichen Inseln umgeben, die hier Beschlächte genannt werden. Dazu wurden Pfahlreihen in den Untergrund gerammt und mit Steinschutt hinterfüllt, der schließlich mit einer schweren Mauerwerksdecke versehen wurde. Außerdem wurden beide Seiten der Pfeiler mit dreieckigen, gemauerten und unterschiedlich hohen Vorpfeilern versehen. Auf den Beschlächten wurden Findlinge als weiterer Schutz gegen die Strömung abgelegt. Bei jeder größeren Beschädigung der Beschlächte durch Hochwasser wurden neue Pfahlreihen vorgesetzt, so dass die Beschlächte mit der Zeit so groß und auch ungleich groß wurden, dass auf ihnen durch Wasserkraft betriebene Mühl- und Hammerwerke errichtet werden konnten, die allerdings bei Hochwasser häufig beschädigt wurden. Erst in der Zeit zwischen 1951 und 1963 wurden die Beschlächte wieder deutlich verkleinert und durch Spundwände geschützt.

Der Querschnitt der Pfeiler nimmt mit insgesamt 93,55 m bereits fast ein Drittel der Länge der Brücke ein. Durch die Beschlächte verringert sich die heutige Durchflussbreite auf 122,5 m. Diese beträchtliche Verengung für das durchfließende Wasser erzeugt einen Pegelunterschied von zirka 0,5 m zwischen Ober- und Unterwasser der Brücke, eine starke Strömung unter den Brückenbögen und Wasserwirbel unterhalb der Brücke. Dennoch überstand die Steinerne Brücke alle Hochwässer ihrer Geschichte, einschließlich des Magdalenenhochwassers von 1342, des Hochwassers von 1501 und auch des Hochwassers von 1784, das sie allerdings schwer beschädigte.

Geschichte

Frühe Geschichte, Bau der Brücke 12.–14. Jahrhundert

Vermutlich konnten an dieser Stelle schon Kelten und Römer den Fluss überqueren.[12] Karl der Große ließ 792 eine Schiffbrücke anlegen,[12] nach anderen Quellen eine Holzbrücke,[3] die aber nicht lange standhielt, weil „Strömung und Wetter die Konstruktion immer wieder fortrissen“.[13]

Mit dem Bau einer steinernen Brücke wurde im außerordentlich trockenen Sommer des Jahres 1135 begonnen. Die Arbeiten unter einem nicht mehr bekannten Baumeister dauerten bis in das Jahr 1146. Auftraggeber waren wahrscheinlich Regensburger Kaufleute unter Förderung des Bayernherzoges Heinrich des Stolzen. Regensburg war zu der Zeit eine der wohlhabendsten und einwohnerstärksten Städte Deutschlands.[8] Der Bau der Brückentürme ist für den südlichen und den mittleren Turm nur ungefähr datierbar auf die Zeit ab Mitte des 13. bis Mitte des 14. Jahrhunderts, als auch die übrigen Stadtbefestigungsanlagen entstanden. Für den nördlichen Turm, dem ersten Angriffsziel eines von Norden her anrückenden potentiellen Feindes, haben archäologische Untersuchungen das Erbauungsjahr 1246 ergeben.[14] 1147 brach Konrad III. in Regensburg zum zweiten Kreuzzug auf, der strategisch günstige Donauübergang dürfte dafür mit den Ausschlag gegeben haben. Kaiser Friedrich I. Barbarossa brach im Mai 1189 von dort mit einer großen Streitmacht zum dritten Kreuzzug auf. Kaiser Friedrich I. Barbarossa hatte der Brücke 1182 besondere Privilegien (Freiheit des Brückenzuganges und Zollfreiheit) verliehen;[3] ein Brückenmeisteramt wurde eingerichtet, das eigene Rechte und Einkünfte hatte und dessen Brückenmeister ein Brückensiegel führte mit der Umschrift: SIGULUM GLORIOSI PONTIS RATIPONE (Siegel der ruhmreichen Brücke von Regensburg). Die Einnahmen aus der Brückenmaut dienten ihrer Erhaltung.[12]

Nachdem Regensburg 1245 Freie Reichsstadt geworden war, lag nördlich des an die Brücke anschließenden Geländes von Brückenbasar- und Spital-Gelände die Staatsgrenze zwischen der Stadt und dem Herzogtum Bayern (später Kurfürstentum).[15]

15.–17. Jahrhundert

Zwischen 1499 und 1502 wurde eine hölzerne Brücke Als Abgang zur Donauinsel Oberer Wöhrd gebaut.

Im Dreißigjährigen Krieg wurde 1633 von den bayerischen Besatzungstruppen beim Anrücken der Schweden auf beiden Seiten der Donau das vierte (heute das dritte sichtbare) Brückenjoch gesprengt. Nach Beendigung der Kämpfe wurde dort eine hölzerne Zugbrücke eingebaut. Dieser behelfsmäßige Zustand blieb bis 1791 erhalten.[16] Auch der südliche Brückturm und der mittlere Turm brannten während der Kämpfe um Regensburg (1632–1634) aus und wurden erst nach Ende des Krieges 1648 wieder hergestellt.

18.–19. Jahrhundert

1732 wurde die Fahrbahn der Steinernen Brücke verbreitert, indem die ursprünglichen dicken Seitenbrüstungen durch dünnere Sandsteinplatten ersetzt wurden. Der mit dem katastrophalen Hochwasser vom Februar 1784 verbundene Eisstoß zerstörte alle Mühlen, Schleif-, Polier- und Hammerwerke, die sich auf den Beschlächten eingerichtet hatten, und beschädigte den mittleren Turm so stark, dass er abgebrochen werden musste.

Bei der Rückeroberung der von österreichischen Truppen besetzten Stadt durch französische und bayrische Truppen im Jahr 1809 wurde der nördliche Brückenturm, genannt Schwarzer Turm , im Laufe der Schlacht bei Regensburg schwer beschädigt und ein Jahr später abgebrochen.

Bei einer Verkehrszählung im Jahre 1876 ergab sich, dass die Brücke pro Tag im Mittel von ca. 22.138 Personen und 664 Fuhrwerken zur Überquerung der Donau genutzt wurde.[17] Daraufhin wurden 1877 die Sandstein-Brüstungsplatten durch Granitplatten aus Flossenbürg ersetzt; gleichzeitig wurde die aus dem Jahr 1502 stammende hölzerne Verbindungsrampe zum Oberen Wöhrd durch eine Eisenkonstruktion ersetzt.

20.–21. Jahrhundert

Um 1900 hatte sich die Donau zu einer Großschifffahrtsstraße entwickelt und städtische und staatliche Stellen begannen, die Steinerne Brücke als ein Verkehrshindernis anzusehen. Sie äußerten die Absicht „die gänzliche Beseitigung der Steinernen Brücke ins Auge zu fassen“. Die Planung für den Neubau einer Brücke mit größeren Jochen und anderer Achslage wurden so gut wie abgeschlossen. Daraufhin kam es in der Bevölkerung zu heftigen Diskussionen und als im Laufe des Ersten Weltkrieges eine durchgehende Wasserstraße für Getreidetransporte immer wichtiger wurde, fasste die Rhein-Main-Donau-AG den Entschluss, um weitere jahrelange Streitereien zu vermeiden, die Umfahrung der Brücke durch einen Kanal in der nördlich von Stadtamhof verlaufenden Flutmulde der Donau (Protzenweiher) in Betracht zu ziehen.[18][19] Diese frühen Pläne zum Kanalbau wurden aber erst 70 Jahre später durch den Bau des Main-Donau-Kanals verwirklicht.

Als Anfang des 20. Jahrhunderts die Streckenführungen der Regensburger Straßenbahnlinien geplant wurden und eine Linie über die Brücke nach Stadtamhof führen sollte, erwies sich die enge Brückenzufahrt durch das nur 3 m breite Spitzbogentor im Brückturm als nicht zu überwindendes Hindernis. Die einfachste Lösung, den Brückturm abzubrechen konnte durch den Einsatz von Stadtbaurat Adolf Schmetzer gerade noch verhindert werden.[18] Unter seiner Planung wurde die erweiterte Zufahrt ohne Verlust der historischen Bausubstanz der Brücke auf andere Weise geschaffen. Auf der westlichen Seite des Brückturmes wurden zwei angrenzende Häuser – darunter das Brückenzollhaus – abgerissen und die entstandene Lücke wurde durch einen zusätzlichen Torbogen überspannt. Zur Verbreiterung der Fahrbahn nach der Durchfahrt durch das neue Tor musste die Brücke dort etwas verbreitert werden. Die Baumaßnahmen war 1902 abgeschlossen und haben die Ansicht der Brückenzufahrt nicht nachteilig verändert.[20]

Etwa zwei Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs, am späten Nachmittag des 23. April 1945, wurden auf Befehl des Gauleiters Ludwig Ruckdeschel der erste und der zehnte Pfeiler der Brücke gesprengt, um den Vormarsch der Amerikaner zu verzögern. Die Sprengung führte zum Einsturz von vier Bögen der Brücke, den zwei stadtseitigen Bögen (I) und (II) und den Bögen (IX) und (X). Bereits in den frühen Morgenstunden waren der Eiserne Steg, die Eiserne Brücke und die Adolf-Hitler-Brücke gesprengt worden.[21] Damit gab es im Stadtgebiet keine intakte Brücke mehr über den Südarm der Donau. Die Lücken in der Steinernen Brücke wurden von den amerikanischen Besatzungstruppen, die Regensburg am 27. April besetzt hatten, zunächst mit Bailey-Brückenelementen geschlossen.[22] Kurz danach wurde mit dem Bau von hölzernen Notbrücken begonnen. Diese wurden erst 1967 beseitigt und die Gewölbe wiedererrichtet. Hierbei dienten die Grünsandsteinquader als verlorene Schalung für den Wiederaufbau der Bögen in Stahlbetonbauweise.[23][24][25]

Im Zuge von Instandsetzungsarbeiten ab 1950 erhielt die Brücke Brüstungen aus Betonplatten. 1958 wurden zur Erfüllung eines amerikanischen Dekrets jeweils zwei Sprengkammern in die vier Pfeiler 3 – 6 eingebaut, was die Struktur der Pfeiler erheblich schwächte. Die militärhistorische Bedeutung dieser Einbauten hatte zur Folge, dass diese Sprengkammern in die Denkmalliste eingetragen wurden.[23] Bis 1962 wurden die Beschlächte auf ihren heutigen Umfang zurückgebaut und als Schutz gegen Unterspülungen stählerne Spundwände und massive Betonkonstruktionen um die Pfeiler herum gebaut.

Die Figur des Bruckmandl verlor in der Nacht zum 27. Dezember 2012 auf ungeklärte Weise ihren rechten Arm, woraufhin die Stadt Regensburg Anzeige gegen Unbekannt erstattete.[26] Im Rahmen des vierten Bauabschnitts der Brückensanierung (siehe unten) erhielt die Figur im Sommer 2016 wieder einen zweiten Arm, wurde jedoch erst nach Abschluss der Sanierung[veraltet] wieder aufgestellt.[27]

Bauzustand und Sanierung nach 2010

.jpg.webp)

Durch die starken Verkehrsbelastungen der letzten Jahrzehnte und besonders durch eine fehlende Abdichtung der Fahrbahn und das Aufbringen von Streusalz war die Steinsubstanz der Brücke tiefgreifend bis in das Innere der Pfeiler hinein geschädigt worden und der langfristige Bestand der Brücke war gefährdet. Nach einem Bürgerentscheid war die Brücke bereits seit 1997 für den privaten PKW-Verkehr gesperrt. Am Abend des 1. August 2008 erfolgte auch die Sperrung für Busse und Taxis. Grund für diese damals überraschende Maßnahme war ein Gutachten, wonach die Brückenbrüstungen dem Aufprall eines Busses nicht standhalten würden.

Von 2010 bis 2018 wurde die Brücke saniert. Für die schon lange absehbare Sanierung waren seit 1993 Voruntersuchungen vorgenommen worden, wie Aufmaß, hydrographische Vermessungen, hydraulische Lasten, Tragverhalten, Einwirkungen von Temperatur, Eisgang, Wind und Hochwasser, verschiedene steintechnische Laboruntersuchungen, Tragwerksanalyse.Besonders wichtig war die Abklärung der künftig angemessenen Nutzlasten. Dabei hatte sich ergeben, dass die Beanspruchungen durch den bis 2008 zulässigen Gelenkbus höher gewesen waren als die früheren Beanspruchungen durch die ehemalige Straßenbahn, die bis 1945 die Brücke überquert hatte. Insgesamt ergab sich, dass die großen Schäden an der Brücke erst in den letzten 100 Jahren der fast 900-jährigen Standzeit der Brücke entstanden waren. Hinzu kamen Abschätzungen zu den Auswirkungen von schwerwiegenden Schädigungen der Brücke in der Vorzeit, wie z. B. der Einbau der Sprengkammern in vier Pfeiler.

Sehr hoch waren auch die Anforderungen an Planung und Bauausführung des geplantes Gewerks, denn die Brücke sollte während der langen Bausanierungszeit ihre Brückenfunktion als Verbindung zwischen der Altstadt und Stadtamhof zumindest für Fußgänger weiterhin erfüllen. Dafür mussten seitliche, den jeweiligen Bauabschnitt umgehende stählerne Umgehungsstege errichtet werden. Außerdem sollte die Brücke trotz massiver Eingriffe zur Erneuerung des gesamten Oberbaus ihren hohen Denkmalcharakter behalten. Es war früh klar, dass dieses Thema in Öffentlichkeit und Bevölkerung, die sich am Gewohnten orientieren, eventuell sehr emotional und polarisierend aufgegriffen werden würde. So kam es tatsächlich nach Abschluss der Sanierung in Regensburg zu einer massiven Ablehnung des neuen Brückenbelags, weil die seitlichen Gehwege und das gewohnte Kopfsteinpflaster nicht mehr vorhanden waren.[2]

Im Vorfeld der Sanierung war ab 2009 intensiv nach geeignetem Steinmaterial gesucht worden. Die neuen Steine sollten farblich und von der Struktur her zu dem Originalmaterial passen und außerdem eine ausreichende Festigkeit und Witterungsbeständigkeit aufweisen. Man wurde schließlich in einem aufgelassenen Steinbruch in der Nähe von Ihrlerstein fündig (siehe auch Ihrlersteiner Grünsandstein). Die Pläne zur Reaktivierung dieses Steinbruchs wurden allerdings wieder verworfen, weil die Wiedereröffnung des Steinbruchs mit der benötigten Abnahmemenge für die Steinerne Brücke wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen war.[28] Stattdessen wurden Steine verwendet, die auf dem Bauhof der Stadt lagerten und vom Abbruch einer Eisenbahnbrücke stammten. Die vom Generalkonservator und Leiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege Egon Greipl geäußerte Kritik an der schlechten Qualität der bereitgestellten Grünsandsteine[28][29] wurde dadurch abgewendet, dass ein komplexes Steinmanagementverfahren entwickelt wurde. Es wurde die Qualität jedes Steines ermittelt und jeder Stein wurde gemäß seiner Druckfestigkeit an einer passenden Stelle der Brücke eingebaut. Viel Aufwand war für die Bereitung eines Mörtels mit speziellen Zuschlägen erforderlich, der bei dem hohen Versalzungsgrad der in der Brücke vorhandenen Steine für das Nachverfugen benötigt wurde.[30]

Im Februar 2013 kündigte die Stadt Regensburg der mit dem ersten Bauabschnitt beauftragten Firma wegen wiederholter Bauzeitüberschreitungen.[31] Die Sanierung der Brücke sollte ursprünglich Ende 2014 abgeschlossen sein, verzögerte sich aber bis 2018.[32][33] Die Brücke wurde erst am 10. Juni 2018 im Rahmen des UNESCO-Welterbetags in Regensburg eröffnet.[34]

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wurde die Brücke nicht mehr für den motorisierten Verkehr freigegeben. Deshalb kommt es in der Stadt Regensburg, immer wieder zu Diskussionen über alternative Brückentrassen, mit denen die Bewohner aus dem westlichen und nördlichen Landkreis Regensburg aber auch Bewohner aus den nördlich der Donau liegenden Vororten der Stadt ohne Nutzung der beiden bestehenden Autobahntrassen die Donau queren und das Stadtgebiet erreichen können. Zwei der gewünschten Trassen würden den Neubau von Brücken stromaufwärts der Steinernen Brücke nötig machen.

Stadtsage

Eine bekannte Sage über den Bau der Steinernen Brücke lautet: Der Brückenbaumeister schloss mit dem Dombaumeister eine Wette ab, wer zuerst sein Bauwerk fertiggestellt haben werde. Nachdem der Dombau wesentlich schneller vonstattenging, schloss der Brückenbaumeister einen Pakt mit dem Teufel, der ihm zur Seite stehen wollte, wenn er die ersten drei Seelen bekäme, die über die Brücke gehen würden. Von nun an ging der Brückenbau sehr schnell voran, sodass die Brücke zuerst fertiggestellt wurde. Der Teufel forderte nun seinen Lohn, weshalb der Brückenbaumeister bei der Eröffnung erst einen Hahn, eine Henne und einen Hund über die Brücke jagen ließ. Aus Wut darüber versuchte der Teufel vergeblich, die Brücke zu zerstören. Deshalb, so die Sage, hat die Brücke einen Buckel. Tatsächlich war die Brücke jedoch schon lange fertiggestellt, als 1273 mit dem Bau des Domes begonnen wurde.[35]

Lieder

Das Volkslied Als wir jüngst in Regensburg waren, sind wir über den Strudel gefahren… bezieht sich nicht auf den Donaustrudel in Regensburg. Das Lied ist ursprünglich ein Scherzlied aus dem 18. Jahrhundert, das von einer Gruppe schwäbischer und bayerischer Kolonistinnen erzählt, die von Ulm über Regensburg donauabwärts Richtung Ungarn fuhren. Der Strudel, der in dem Lied besungen wird, liegt unterhalb des österreichischen Ortes Grein. Es existiert eine Textversion aus dem Jahr 1840, deren Titelzeile „Als wir einst von Regensburg kamen“ näher am Original und am historisch fassbaren Hintergrund der Ostkolonisation liegt als der heute gebräuchliche Liedtext.[36]

Schifffahrt im Brückenbereich

Besonders wegen des durch die Brücke erzeugten Donaustrudels (Regensburger Strudel) direkt unterhalb der Brücke mussten bis ins 20. Jahrhundert alle Schiffe mangels ausreichendem Antrieb stromaufwärts getreidelt werden. Von 1916 bis 1964 gab es dort eine elektrisch betriebene Schiffsdurchzugsanlage. Am 21. Juli 2012 wurde die Treidelanlage wieder in Betrieb genommen.[37]

Auch die Abmessungen der Bogendurchlässe der Steinernen Brücke erfüllten nicht mehr die Anforderungen der modernen Binnenschifffahrt. Im Zuge des Ausbaus der europäischen Wasserstraße Rotterdam – Constanza wurde deshalb, zur Umgehung der Steinernen Brücke, der Regensburger Europakanal gebaut.

Beim Bau des Kanals wurde flussaufwärts bei Pfaffenstein eine Staustufe für Nord- und Südarm der Donau errichtet. Auf dem Donaunordarm ist keine Schifffahrt möglich. Auf dem Donausüdarm endet der Schiffsverkehr seit dem Bau der Staustufe im Stadtgebiet von Regensburg an der der Eisernen Brücke. Nur noch Sportboote und kleinere Ausflugsschiffe, nicht aber die großen Kreuzfahrtschiffe können auf dem Donausüdarm die Steinerne Brücke passieren, wobei die Ausflugschiffe die Durchfahrt durch die Steinerne Brücke als Attraktion benutzen. Auf dem Donausüdarm ist wegen der Staustufe bei Pfaffenstein eine Weiterfahrt flussaufwärts nicht möglich, jedoch besteht dort für Sportboote eine Schleuse.

Nach der Staustufe in der Nähe der Autobahnbrücke der A 93 verläuft der Europakanal nördlich von beiden Donauarmen und nördlich des Stadtteils Stadtamhof. Der Donaukanal vereinigt sich nach Stadtamhof mit dem Fluss Regen und kurz danach mit dem Nordarm der Donau. Nach einer weiteren Mündungsstrecke von 420 m treffen die vereinigten Wasser von Kanal, Regen und Donaunordarm bei Stromkilometer 2378,82 auf den Südarm des Donaustroms.

Umgebung

Unmittelbar neben der südlichen Brückenauffahrt befindet sich die Historische Wurstkuchl, die in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts nördlich direkt an die Stadtmauer des 14. Jahrhunderts angebaut wurde. Nach dem Abbruch der Stadtmauer zur Mitte des 19. Jahrhunderts verblieben Mauerreste der Stadtmauer am noch heute bestehenden Gebäude.

Etwas flussabwärts der Steinernen Brücke befindet sich am rechten (südlichen) Ufer das Donau-Schiffahrts-Museum Regensburg.

Sonstiges

Die Brücke war Motiv einer im Jahr 2000 erschienenen Briefmarke zu 1,10 DM / 0,56 EUR der Dauermarken-Serie Sehenswürdigkeiten der Deutschen Post AG. Im Jahr 2007 wurde sie für die Auszeichnung als Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland nominiert.

Für den 2020 gedrehten Film Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull diente die Steinerne Brücke als Kulisse für eine Szene, die in Paris spielt.[38]

Literatur

- Karl Bauer: Regensburg, Kunst-, Kultur- und Alltagsgeschichte. MZ-Verlag Regensburg, 6. Aufl. 2014, ISBN 978-3-86646-300-4, S. 218 ff.

- Eberhard Dünninger: Weltwunder Steinerne Brücke, Texte und Ansichten aus 850 Jahren. Buch- und Kunstverlag Oberpfalz 1996, ISBN 3-924350-54-X.

- Edith Feistner (Hrsg.): Die Steinerne Brücke in Regensburg (= Forum Mittelalter. Band 1). Schnell & Steiner, Regensburg 2005, ISBN 3-7954-1699-X.

- Helmut-Eberhard Paulus: Steinerne Brücke mit Regensburger und Amberger Salzstadel und einem Ausflug zur Historischen Wurstküche (= Regensburger Taschenbücher. Band 2). Buchverlag der Mittelbayerischen Zeitung, Regensburg 1993, ISBN 3-927529-61-3.

- Franz von Rziha: Die Steinerne Brücke bei Regensburg. In: Allgemeine Bauzeitung, Jahrgang 1878, S. 45–49 (online bei ANNO).

- Georg Küffner: Regensburgs Steinerne Brücke. Abgefräst, eingepasst und aufgeklebt. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1. November 2016, ISSN 0174-4909, S. T1 (faz.net [abgerufen am 5. November 2016]).

Weblinks

- Johann Schönsteiner: Beschreibung der Donaubrücke Regensburg – Steinerne Brücke (Memento vom 5. Januar 2013 im Webarchiv archive.today)

- Universität Regensburg: Des Baumeisters Bund mit dem Teufel

- Seite der Stadt Regensburg zur Sanierung der Brücke

- Steinerne Brücke als 3D-Modell im 3D Warehouse von SketchUp

Einzelnachweise

- Robert Hoff: Meisterwerke der Ingenieurbaukunst. Bundesanzeiger-Verlag, Köln 2001, ISBN 3-88784-886-1.

- Ralph Egermann: Verkehrsbauwerk und Baudenkmal. Aspekte bei der Planung und Ausführung der aktuellen Instandsetzungsarbeiten an der Steinernen Brücke in Regensburg. In: Stadt Regensburg, Untere Denkmalschutzbehörde (Hrsg.): Denkmalpflege in Regensburg. Band 14. Friedrich Pustet, Regensburg 2015, ISBN 978-3-7917-2708-0, S. 108 ff.

- Stadt Regensburg: Steinerne Brücke, Geschichte (Memento des Originals vom 29. November 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Karl Bauer: Regensburg, Kunst-, Kultur- und Alltagsgeschichte. MZ-Buchverlag, 6. Aufl. 2014, ISBN 978-3-86646-300-4, S. 218 ff.

- Beschreibung der Donaubrücke Regensburg - Steinerne Brücke - Fraunhofer IRB - baufachinformation.de. 21. Juli 2009, abgerufen am 22. August 2021.

- Klaus Heilmeier: Eine wüste Insel und mehr ein Dorf als eine Vorstadt. Spurensuche auf dem Unteren Wöhrd. In: Stadt Regensburg, Amt für Archiv und Denkmalpflege (Hrsg.): Denkmalpflege in Regensburg. Band 13. Friedrich Pustet, Regensburg 2014, ISBN 978-3-7917-2550-5, S. 126.

- Matthias Freitag: Regensburger Straßennamen. Mittelbayerische Verlagsgesellschaft mbH, Regensburg 1997, ISBN 3-931904-05-9, S. 21.

- Die steinerne Brücke in Regensburg. In: Die Denkmalpflege. 1. Jahrgang, Nr. 6 (3. Mai 1899), S. 50.

- Johann Schönsteiner: Beschreibung der Donaubrücke Regensburg – Steinerne Brücke. In: Steinbrücken in Deutschland. Beton-Verlag, Düsseldorf 1988, ISBN 3-7640-0240-9. Zusammenfassung als Kurztexte zur Denkmalpflege in Fraunhofer IRB – Baufachinformation.de (Memento vom 5. Januar 2013 im Webarchiv archive.today)

- Stadt Regensburg: Steinerne Brücke, Technische Daten (Memento des Originals vom 1. Dezember 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Silvia Codreanu-Windauer, Michael Schmidt: Die Steinerne Brücke von Regensburg. Multifunktionales Bauwerk und mittelalterliches Weltwunder. In: Egon Johannes Greipl (Hrsg.): Denkmalpflege Information. Nr. 149, ISSN 1863-7590, S. 34.

- Friedrich Standfuß, Joachim Naumann: Brücken in Deutschland für Straßen und Wege (II). Deutscher Bundes-Verlag, Köln 2007, ISBN 3-935064-46-2, S. 12.

- Marion Bayer: Eine Geschichte Deutschlands in 100 Bauwerken. Köln 2015, S. 68.

- Lutz Michael Dallmeier und Mathias Hensch: Geheimnisse der Steinernen Brücke. Neue archäologische Aufschlüsse zur mittelalterlichen Bebauung des südlichen Brückenkopfes. In: Stadt Regensburg, Amt für Archiv und Denkmalpflege (Hrsg.): Denkmalpflege in Regensburg. Band 12. Friedrich Pustet, Regensburg 2011, ISBN 978-3-7917-2371-6, S. 6.

- Das Katharinenspital an der Steinernen Brücke auf www.spital.de – Abgerufen am 5. Dezember 2013.

- Eberhard Dünninger: Weltwunder Steinerne Brücke, Texte und Ansichten aus 850 Jahren. Buch & Kunstverlag Oberpfalz 1996, Abb. S. 35.

- Marianne Sperb: Im Spagat zwischen Baudenkmal und Verkehrsweg. Mittelbayerische Zeitung vom 16. Nov. 1996.

- Hubert Schmid: Stadtplanung in Regensburg in der Zeit von 1800 bis 1914. In: M. Dallmeier, H. Reidel, Eugen Trapp (Hrsg.): Denkmäler des Wandels, Produktion, Technik, Soziales. Regensburger Herbstsymposium zur Kunst, Geschichte und Denkmalpflege, 2000. Scriptorium Verlag für Kultur und Wissenschaft, Regensburg 2003, ISBN 3-9806296-4-3, S. 11.

- Eugen Trapp: "Gemeingut aller Deutschen" Regensburger Denkmäler im nationalen Kontext 1810–1918. In: Arbeitskreis Regensburger Herbstsymposium (Hrsg.): „Zum Teufel mit den Baudenkmälern“ 200 Jahre Denkmalschutz in Regensburg. Band 25. Dr. Peter Morsbach Verlag, Regensburg 2011, ISBN 978-3-937527-41-3, S. 10–12.

- Karl Bauer: Regensburg. MZ Buchverlag 2014, ISBN 978-3-86646-300-4, S. 223.

- Rainer Ehm, Roman Smolorz: April 1945. Das Kriegsende im Raum Regensburg. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2019, ISBN 978-3-7917-3041-7, S. 405.

- Rainer Ehm, Roman Smolorz: April 1945: Das Kriegsende im Raum Regensburg. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2019, ISBN 978-3-7917-3041-7, S. 336.

- Ralph Egermann: Verkehrsbauwerk und Baudenkmal. Aspekte bei der Planung und Ausführung der aktuellen Instandsetzungsarbeiten an der Steinernen Brücke in Regensburg. In: Stadt Regensburg, Untere Denkmalschutzbehörde (Hrsg.): Denkmalpflege in Regensburg. Band 14. Friedrich Pustet, Regensburg 2015, ISBN 978-3-7917-2708-0, S. 109.

- Sigfrid Färber: Regensburg, ehemals, gestern und heute. Das Bild der Stadt im Wandel der letzten 125 Jahre. J. F. Steinkopf Verlag, Stuttgart 1984, ISBN 3-7984-0588-3, S. 96, 97.

- Peter Morsbach: Regensburg als Denkmal deutschen Geistes im Dritten Reich. In: Arbeitskreis Regensburger Herbstsymposium (Hrsg.): „Zum Teufel mit den Baudenkmälern“ 200 Jahre Denkmalschutz in Regensburg. Band 25. Dr. Peter Morsbach Verlag, Regensburg 2011, ISBN 978-3-937527-41-3, S. 39.

- Taucher suchen Bruckmandl-Arm auf mittelbayerische.de – Abgerufen am 10. Januar 2013.

- Bruckmandl restauriert: Regensburger Wahrzeichen hat wieder einen Arm. Bayerischer Rundfunk, 1. September 2016, abgerufen am 4. Juli 2017.

- Bayerns oberster Denkmalpfleger: Steine für Sanierung der Steinernen Brücke reichen nicht auf www.wochenblatt.de

- Probleme bei der Sanierung der Steinernen Brücke (Memento vom 18. Februar 2013 im Internet Archive) auf www.br.de

- Ralph Egermann: Verkehrsbauwerk und Baudenkmal. Aspekte bei der Planung und Ausführung der aktuellen Instandsetzungsarbeiten an der Steinernen Brücke in Regensburg. In: Stadt Regensburg, Untere Denkmalschutzbehörde (Hrsg.): Denkmalpflege in Regensburg. Band 14. Friedrich Pustet, Regensburg 2015, ISBN 978-3-7917-2708-0, S. 118 ff.

- „Steinerne“: Stadt kündigt der Baufirma auf www.mittelbayerische.de

- Auf der Brücke geht’s endlich weiter auf www.mittelbayerische.de

- 2010-2018 – Instandsetzung der Steinernen Brücke auf regensburg.de. Abgerufen am 16. Juni 2019.

- regensburg.de: Brücken bauen: Am 10. Juni 2018 ist wieder Welterbetag

- Juliane Korelski: Regensburger Sagen und Legenden (Hörbuch), John Media 2009, ISBN 978-3-9811250-9-2. Sage vom Brückenmännchen.

- Als wir jüngst in Regensburg waren, Historisch-kritisches Liederlexikon

- Treidelanlage Steinerne Brücke

- Angela Sonntag: Regensburg läuft am Donnerstag im Kino auf www.mittelbayerische.de, 2. September 2021

Anmerkungen

- Von der Römerbrücke in Trier sind nur die Pfeiler erhalten, ihre Steinbögen waren jüngeren Datums; nach der Sprengung durch die französische Armee 1689 wurden sie 1716–1718 wieder aufgebaut. Die Drususbrücke bei Bingen am Rhein wurde im 11. Jahrhundert gebaut, ebenfalls 1689 zerstört und 1772 wieder aufgebaut. 1945 wurde sie von deutschen Truppen gesprengt; 1952 wurde sie – verbreitert – wieder aufgebaut. Die Alte Mainbrücke in Würzburg wurde um 1120 errichtet, aber ab 1476 durch einen Neubau ersetzt. Die mittelalterliche Dresdner Elbbrücke, Vorgänger der Augustusbrücke in Dresden, wurde von 1119 bis 1222 gebaut, aber im Magdalenenhochwasser von 1342 so geschädigt, dass sie durch einen Neubau ersetzt werden musste.

- Der Damm – Beschlächt genannt – ist begehbar und von beiden Seiten aus zugänglich.

- Der Kanal verläuft noch 500 m weiter zwischen Nord- und Südarm der Donau nach Osten, vereinigt sich dann mit dem Nordarm, mündet in den Regen und vereinigt sich am Ende wieder mit dem Südarm der Donau.