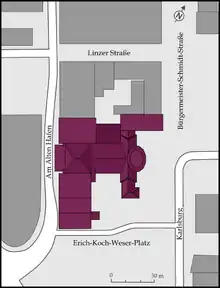

Stadttheater Bremerhaven

Das Stadttheater Bremerhaven ist ein 1867 gegründetes Mehrspartentheater im Zentrum Bremerhavens mit Aufführungen von Opern, Operetten, Musicals, Schauspielen und Tanztheater. Die 1911 gebaute Spielstätte wurde bei dem schweren Bombenangriff in der Nacht des 18. September 1944 vollständig zerstört. Reste der Jugendstil-Fassade wurden in das 1952 neu gebaute Theatergebäude integriert.

Allgemeines

- Leitung

- Intendant: Lars Tietje[1]

- Generalmusikdirektor: Marc Niemann

- Verwaltungsdirektorin: Oxana Arkaeva

- Sparten und Leitungen

- Musiktheater (Leitung Markus Tatzig) Sänger Ensemble: 7

- Opernchor: Chordirektor Mario Orlando El Fakih Hernández und 20 Mitglieder

- Schauspiel (Leitung Peter Hilton Fliegel) Ensemble: 11 Mitglieder

- Junges Theater (Leitung Bianca Sue Henne) Ensemble: 4 Mitglieder

- Ballett Ensemble: Ballettmeister und Chefchoreograf Sergei Vanaev, 9 Mitglieder und Eleven

- Philharmonisches Orchester Bremerhaven: 53 Mitglieder

- Niederdeutsche Bühne "Waterkant" (Niederdeutsche Bühne Waterkant Bremerhaven e.V.)

- Theater-Förderverein

Der 1970 gegründete Verein zur Förderung des Theater- und Musiklebens e. V. hat um die 1.250 Mitglieder, mit einer Geschäftsstelle im Stadttheater Bremerhaven. Er hat seit 1970 dem Stadttheater über 1.200.000 € Förderbeträge zur Verfügung gestellt. Sein Ziel ist der Erhalt des Fünf-Sparten-Theaters (Oper/Operette, Ballett, Schauspiel, Junges Theater und Niederdeutsche Bühne) als kultureller Mittelpunkt des Oberzentrums Bremerhaven.

Geschichte

Stadttheater ab 1867

1827 wurde Bremerhaven von Bürgermeister Johann Smidt gegründet. Um 1837 fanden die ersten Theateraufführungen in Bremerhaven durch reisende Schauspielergesellschaften statt und um 1840 die ersten Theateraufführungen in einem Schuppen mit 200 Plätzen in der Fährstraße an der Geeste unter Leitung des Theaterrestaurateuers Cornelius. Wenige Jahre danach zogen das Theater in ein neues Haus mit 300 Plätzen an der Ecke Mittel- und Leher Straße (heute Sitz der Städtischen Sparkasse Bremerhaven) um. Das Theater im Volksgarten, erlebte seine erste Opernaufführung am 3. Oktober 1849 mit Die weiße Dame von François-Adrien Boieldieu. Um 1854 gründeten sich die Vereinigten Theater, die im Tivoli in der Grazer Straße spielten.

1867 gilt als Jahr der Gründung des Stadttheaters Bremerhaven als Mehrspartentheater. Cornelius beantragte dazu 1865 die Genehmigung für einen Neubau. Nachdem der Neubau fertiggestellt war und der städtische Musikdirektor Heinrich Schwiefert das Bühnenhaus übernommen hatte und auf Schienen zu seinen neuen Platz im Volks-Garten transportieren ließ, wurde 1867 das Theater unter der Direktion von Ferdinand Tischendorf eröffnet. Der Zuschauerraum konnte durch Schiebetüren mit einem ebenfalls neu errichteten Ballsaal verbunden werden. Beide Räume hatten um die 2000 Plätze.

1872 wurde als erste Oper Verdis Il trovatore gegeben.

1880 kommen Volksgarten und Stadttheater in den Besitz von Kuhlmann, Vaupel und Allers. Es erfolgten bis 1881 erhebliche recht nüchterne Umbauten und Erweiterungen.

1885 wurde der Bankier Ludwig Allers Besitzer des Theaters.

1903 musste das alte Theater aus feuerpolizeilichen Gründen geschlossen werden. Der Spielbetrieb fand bis 1911 im Ballsaal im Volksgarten statt. Offenbachs Hoffmanns Erzählungen wurden auf einer Seebühne am Volksgarten aufgeführt. 1905 stellte die Stadtverordnetenversammlung die ersten Mittel für ein Drei-Sparten-Theater bereit. Am 30. April 1911 fand mit Der Walzerkönig die letzte Aufführung am Volksgarten statt.

Neubau 1909–1911

Planung und Bau

1905 erwarb die Stadt Bremerhaven das Baugrundstück für den geplanten Theaterneubau – das größte Teilgrundstück war der „Kanonenplatz“, den die Stadt für 25.000 Mark vom Staat erwarb. Dazu kamen drei bebaute Nachbargrundstücke aus privater Hand. 1908 erteilte die Theaterkommission dem Bremerhavener Stadtbaurat Julius Hagedorn und dem Berliner Architekten und Theater-Spezialisten Heinrich Seeling den Auftrag, einen Vorentwurf für den Neubau auszuarbeiten. Der Entwurf war im Frühjahr 1909 fertig, stieß jedoch in der Kommission nicht auf Zustimmung: Die veranschlagte Bausumme von 875.000 Mark schien zu hoch, auch hätte zur Verwirklichung noch ein weiteres Nachbargrundstück erworben werden müssen.[2]

Unter der Leitung von Hagedorn wurde daher im Juli 1909 ein beschränkter Wettbewerb für den Theaterneubau ausgeschrieben. Der Jury gehörten neben Hagedorn und Seeling – den beiden Gestaltern des Vorentwurfs – noch die Architekten Emil Högg und Albert Hofmann an.[3] Die Stadt war durch Stadtdirektor Erich Koch (später als Erich Koch-Weser bekannt geworden), den Stadtrat und Architekten Jäger und den Stadtverordnetenvorsteher Lehmkuhl vertreten.[2] 1909 war der Architekt Oskar Kaufmann 36 Jahre alt und bei weitem noch nicht etabliert. Auch wenn das Hebbel-Theater in Berlin (1907–1908) – das erste von Kaufmann entworfene Theater – durch seine neuartige Gestaltung Aufsehen erregt hatte, musste er sich seinen Ruf erst noch erarbeiten. Zu den Architekturbüros, die damals in Deutschland und Österreich den Theaterneubau dominierten, gehörten Fellner & Helmer (Wien), das Jurymitglied Heinrich Seeling (Berlin), Bernhard Sehring (Berlin), Max Littmann (München), Martin Dülfer (Dresden) und Carl Moritz (Köln). Dementsprechend war Kaufmann in der ersten Liste der zum Wettbewerb eingeladenen Architekten nicht enthalten: Nur Littmann, Dülfer und William Müller waren zur Teilnahme aufgefordert. Erst nachdem Littmann die Teilnahme ablehnte, wurde Kaufmann als Nachrücker eingeladen.[3]

Die Künstler, die Kaufmann mit der Gestaltung wesentlicher Elemente des Theaterbaus beauftragte, kannte er bereits aus voriger Zusammenarbeit. Der plastische Schmuck der Fassaden und des Inneren wurde durch die Bildhauer Hermann Feuerhahn und Georg Roch ausgeführt.[4] Feuerhahn hatte in Kaufmanns Auftrag schon die Bauplastik des Hebbel-Theaters ausgeführt,[5] Der Maler August Unger führte die Deckengemälde aus,[4] er war Kaufmann aus der Gestaltung der Villa Holländer 1909–10[6] für den Berliner Operettenkomponisten Victor Hollaender vertraut.[7] Die Holzarbeiten wie Seitenpaneele und Gestühl führte Paul Redelsheimer aus.[4]

Architektur

Auch die Rückfassade zum Hafen gestaltete Kaufmann repräsentativ.

- Schlusssteine an der Fassade am Hafen – die Temperamente

Tiefsinn

Tiefsinn Zorn

Zorn Frohsinn

Frohsinn Gleichmut

Gleichmut

Nutzung von 1911 bis 1945

Am 1. Oktober 1911 wurde mit Shakespeares Sommernachtstraum das neue Theater eröffnet.

Von 1911 bis 1919 war der in Bremen wirkende Schauspieler, Dramaturg und Regisseur Gustav Burchard Pächter und Intendant des neuen Stadttheaters in Bremerhaven.

1919 wurde das Theater in die städtische Regie übernommen. Burchard blieb von 1919 bis 1931 weiterhin Intendant des Theaters.

Nach dem Zweiten Weltkrieg

Am 18. September 1944 wurde das Theater fast vollständig zerstört. Erhalten blieb lediglich die Jugendstilfassade des Architekten Kaufmann. Nach dem Krieg konnte nur ein provisorischer Theaterbetrieb im Bürgerhaus Lehe stattfinden und als erstes Stück wurde ab dem 20. Oktober 1945 Zuckmayers Volksstück Katarina Knie gespielt. 1945 folgte als erstes musikalisches Stück Leo Falls Der liebe Augustin. Erst 1947 folgte mit Mozarts Die Hochzeit des Figaro die erste Oper. 1952 schloss das Bürgerhaus-Theater.

1950 wurde beschlossen, das Stadttheater Bremerhaven wieder aufzubauen. Die Stadt finanzierte den Neubau auch mit Hilfe von Spenden der Bürger. Das neue Stadttheater wurde am 12. April 1952 mit 747 Plätzen bei 3 Mio. Mark Baukosten mit Mozarts Oper Don Giovanni eröffnet; es folgten Schillers Don Carlos und Beethovens Neunte Sinfonie.

1964 fand die deutsche Erstaufführung von Verdis Oper Attila unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor (GMD) Hans Kindler statt, mit Anita Salta als Odabella. Die Aufführung galt als "Verdi-Wunder" von Bremerhaven, der Kritiker der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit "war skeptisch gekommen" und "ging überwältigt".[8]

Zum hundertjährigen Bestehen des Theaters ernannte 1967 der Magistrat bei einem Festakt den früheren Intendant Karl Georg Saebisch zum Ehrenmitglied des Theaters.

Sanierungen von 1997 bis 2000

Ende der 1990er Jahre war das Gebäude zunehmend baufällig geworden, mangels Geld zur Erhaltung erwog die Stadtverwaltung auch die Schließung. Mit einer Spendenkampagne und viel Öffentlichkeitsarbeit gelang es der Stadt, das Haus am Theodor-Heuss-Platz für 60 Millionen DM sanieren zu lassen. Am 25. Dezember 2000 wurde das Theater mit der Verdi-Oper Attila in einer Neu-Inszenierung von Peter Grisebach wiedereröffnet.[9]

Nutzung seit 2000

Seit der Wiedereröffnung am 25. Dezember 2000 besitzt das Stadttheater eine der technisch modernsten Bühnen Europas. Produktionen aller Sparten des Hauses kommen hier zur Aufführung. Intendant des Stadttheaters Bremerhaven war seit 1994 Peter Grisebach. Zum Beginn der Spielzeit 2010/2011 wurde die Stelle des Intendanten neu besetzt, als Grisebach seinen Vertrag nicht über 2010 hinaus verlängern wollte.[10] Neuer Intendant wurde Ulrich Mokrusch, der bis dahin stellvertretender Intendant am Nationaltheater Mannheim war.[11] Im Sommer 2011 wurde Rodolfo Cázares, der als Kapellmeister und Solorepetitor des Städtischen Orchesters am Stadttheater Bremerhaven arbeitete, in seiner Heimat Mexiko entführt und gilt seitdem als vermisst. Seine Kollegen sammelten Spenden für die Familie und organisierten im August 2013 eine Benefizveranstaltung in der Stadthalle Bremerhaven. Zur Spielzeit 2021/2022 wechselte Mokrusch an das Theater Osnabrück; sein Nachfolger ist Lars Tietje, der zuvor 2004–2016 Intendant am Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen und 2016–2021 Generalintendant am Mecklenburgischen Staatstheater war.

Das Kleine Haus

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ab 1945 im Bürgerhaus Lehe auch ein kleiner Saal in einem Nebengebäude provisorisch für Kammerspiele genutzt. 1951 zog diese zweite Spielstätte in die Aula der wieder aufgebauten Bürgermeister-Smidt-Schule um. Bis 1955 blieb hier die zweite Spielstätte beheimatet.

Nach Umbauten von Räumen der Kunsthalle in einem Theaternebengebäude am Großen Haus konnte am 18. Oktober 1955 das Kleine Haus unter Intendanz von Pudor mit Strawinskys Die Geschichte vom Soldaten und Frys Ein Phönix aus der Asche eröffnet werden. Moderne Stücke und alte Klassiker standen in den folgenden Jahren auf dem Repertoire.

Das Kinder- und Jugendtheater konnte mit ein bis zwei Stücken pro Spielzeit das Kleine Haus nutzen. Von 1955 bis 2006 fanden über 300 Schauspiel- und Jugendproduktionen am Kleinen Haus statt. Einige erfolgreiche Stücke wurden in zwei oder sogar drei Spielzeiten aufgeführt. Seit der Spielzeit 2011/12 besitzt das Junge Theater Bremerhaven unter dem Namen JUB seine eigene Spielstätte an der Columbusstraße 2 am Elbinger Platz.[12]

Seit der Spielzeit 1972/73 ist die Niederdeutsche Bühne „Waterkant“ (NDB) mit drei bis vier Inszenierungen pro Jahr am Kleinen Haus vertreten. Das plattdeutsche Repertoire erlebte um die 70 Vorstellungen jährlich.

Seit den 1980er Jahren wurde vom Kleinen Haus zunehmend die Funktion einer Studienbühne übernommen. Es bot die Möglichkeit, als kleines Theaterforum zu agieren. Ab der Spielzeit 1987/88 war Woody Allens Stück Spiel's noch mal, Sam – als eine Hommage an Humphrey Bogart – in zehn Jahren über 400 Mal zu sehen; eine in Deutschland einmalige Aufführungsserie.

Das Kleine Haus mit seinen 120 Plätzen wurde 2005/06 umfangreich saniert und erhielt eine verbesserte Akustik. Am 13. Oktober 2006 fand nach sechs Monaten Pause die Wiedereröffnung des Kleinen Hauses mit Bernhards Der Theatermacher statt. Soloprogramme, szenische Lesungen, musikalische Programme sollen ergänzend zu den kleinen Theaterformen, vor allem aus der jüngeren Dramatik und niederdeutschem Theater, dargeboten werden.

Niederdeutsche Bühne „Waterkant“

Die Niederdeutsche Bühne „Waterkant“ wurde am 24. August 1920 gegründet. Mit Freudenthals heiterem Einakter De Inbräker führte der damalige Plattdütsche Vereen „Waterkant“ am 1. Oktober 1920 sein erstes Stück auf dem Flett des Geestbauernhauses im Speckenbütteler Park auf. 1933 erhielt die Bühne den Namen Niederdeutsche Bühne Waterkant.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war ab 1947 das neue Domizil in der Theodor-Storm-Schule. Aber auch in der Schollschule wurde gespielt. Seit 1967 fand in jeder Spielzeit eine Inszenierung im Kleinen Haus des Stadttheaters statt und 1972 wechselte die Bühne ganz ins Kleine Haus über.

200 Stücke und 270 Inszenierungen mit rund 4.200 Vorstellungen fanden von 1920 bis 2010 statt mit weit mehr als 500.000 Besucher. Pro Spielzeit wurden drei Stücke für das Kleine Haus mit Berufsregisseuren inszeniert. Dazu kamen 20 bis 25 Herdabende im Geestbauernhaus in Speckenbüttel.

Besondere Beachtung fand 1960 die Uraufführung des Einakters De Bilanzbuer und 1976 zum 100. Geburtstag Stavenhagens dessen Bauernkomödie De dütsche Michel mit mehr als 50 Mitwirkenden im Großen Haus des Stadttheaters sowie 1990 die Festaufführung Dat Dübelsbook von H. Behnken anlässlich des Bühnentags des Niederdeutschen Bühnenbundes Niedersachsen-Bremen.

ÖPNV

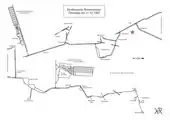

Für die Theaterwagen der Straßenbahn gab es für die Bereitstellung der Extrawagen ein zusätzliches Gleis am Theaterplatz[13] (siehe auch nebenstehenden Plan).

Alle ÖPNV-Linien, die über die Stadtmitte fahren, können vom Theatergast kostenlos genutzt werden. Dieser Service ist im Preis der Theaterkarten enthalten.[14]

Direktoren im Stadttheater am Volksgarten

|

|

Intendanz / Generalintendanz seit 1911

|

|

Gastspiele (Auswahl)

- 1889 bis 1894: Franziska Ellmenreich, Clara Ziegler, August Grube

- 1899: Adele Sandrock, Adalbert Matkowsky

- 1911/12: Agnes Sorma, Ernst von Possart

- 1912/13: Agnes Sorma, Frank und Tilly Wedekind, Sigrid Arnoldson, Ottilie Metzger

- 1913: Anna Pawlowna Pawlowa, Elizabeth Duncan

- 1913/14: Agnes Sorma, Sigrid Arnoldson, Francesco d'Andrade

- 1914/15: Gesamtgastspiele des Stadttheaters Bremen

- 1915/16: Gesamtgastspiele des Stadttheaters Bremen

- 1917/18: Lucie Höflich, Hermine Körner, Max Pallenberg, Ottilie Metzger

- 1920: Albert Bassermann, Wilhelm Rode

- 1921/22: Helene Wildbrunn, Hermine Körner, Albert Bassermann, Max Pallenberg

- 1922: Leo Blech, Berlin-New-Yorker Opernensemble

- 1924: Richard Strauss, Leo Blech, Curt Goetz, Tamara Platonowna Karsawina

- 1926/27: Asta Nielsen

- 1927/28: Käthe Dorsch, Alexander Moissi, Vera Schwarz

- 1928/29: Lauritz Melchior, Helene Thimig

- 1928: Elisabeth Bergner, Mary Wigman, Anna Pawlowa

- 1929: Max Adalbert, Asta Nielsen

- 1929/30: Käthe Dorsch, Lauritz Melchior

- 1930/31: Sigrid Onegin, Lauritz Melchior, Gret Palucca, Käthe Dorsch, Harry Liedtke

- 1932: Otto Gebühr

- 1934/35: Wilhelm Rode, Eyvind Laholm

- 1935/36: Curt Goetz

- 1949: Albert Bassermann, Else Bassermann

- 1953: Hermine Körner, Werner Krauß

- 1954: Elisabeth Bergner, Käthe Dorsch, Ernst Deutsch, Rudolf Forster, Marcel Marceau

- 1958: Hanna Ludwig in Der Rosenkavalier

- 1960: Ditha Sommer in Die Walküre

- 1961: Hilde Zadek in Salome[15]

Literatur

Theatergeschichte

- Fritz Ernst: Das Bremerhavener Theater – ein Beitrag zu seiner Geschichte von den Anfängen bis zur Wiedererrichtung nach dem 2. Weltkrieg. Herausgegeben vom Stadtarchiv Bremerhaven. Ditzen, Bremerhaven 1981.

- Hans-E. Happel: Gesetzt den Fall, wir schliessen das Theater – zur Nachkriegsgeschichte des Stadttheaters Bremerhaven 1945–1988. Nordwestdeutscher Verlag, Bremerhaven 1993, ISBN 3-927857-50-5.

- Stadttheater Bremerhaven: 100 Jahre Oper am Stadttheater Bremerhaven – eine Dokumentation. Bremerhaven 1972.

- Jürgen Dieter Waidelich: 100 Jahre Stadttheater Bremerhaven – eine Festschrift, herausgegeben vom Stadttheater Bremerhaven. Nordwestdeutscher Verlag, Bremerhaven 1967.

- Manfred Ernst, Kai Kähler, Wolfgang Denker, Dirk Böttger, Anne Stürzer: Hundert Jahre Stadttheater Bremerhaven. Hrsg.: Stadttheater Bremerhaven; NW-Verlag, Bremerhaven 2011, ISBN 978-3-86918-127-1.

Zeitschriften und Reihen

Oskar Kaufmann und der Jugendstil-Neubau

- Antje Hansen: Oskar Kaufmann – ein Theaterarchitekt zwischen Tradition und Moderne. Gebr. Mann Verlag, Berlin 2001, ISBN 3-7861-2375-6 (Dissertation an der FU Berlin).

- Oscar Bie: Der Architekt Oskar Kaufmann. E. Pollak, Berlin-Charlottenburg 1928 (Neuauflage mit einem Nachwort von Myra Warhaftig erschienen bei Gebrüder Mann Verlag, Berlin 1996, ISBN 3-7861-1916-3).

- Hans Schliepmann: Oskar Kaufmanns Stadttheater in Bremerhaven urn:nbn:de:kobv:109-opus-5427 In: „Berliner Architekturwelt“ Vol. 17 (1915) 2. S. 45–84 ZDB-ID 536584-3.

- Harald Zielske: Deutsche Theaterbauten bis zum zweiten Weltkrieg – typologisch-historische Dokumentation einer Baugattung. Gesellschaft für Theatergeschichte, Berlin 1971.

Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg

- Festschrift zur Eröffnung des Stadttheaters Bremerhaven Ostern 1952. Ditzen, Bremerhaven 1952.

- Volker Heigenmooser und Heiko Sandelmann: Bremerhaven – einig fürs Theater. Die Sanierung des Stadttheaters Bremerhaven 1997–2000. Städtische Grundstücksgesellschaft Bremerhaven, Wirtschaftsverlag NW, Bremerhaven 2000, ISBN 3-89701-599-4.

Weblinks

- Offizielle Homepage des Stadttheaters Bremerhaven (dort speziell zur Geschichte des Stadttheaters)

- Niederdeutsche Bühne „Waterkant“

- Denkmaldatenbank des LfD

- Skizzen und Bauzeichnungen zum Stadttheater Bremerhaven angefertigt 1950–52 von Gerhard Graubner (Archivbestand des Architekturmuseums der TU Berlin)

- Literatur über das Stadttheater Bremerhaven im Gemeinsamen Verbundkatalog des GBV

Einzelnachweise

- Stadt Bremerhaven vereinbart mit Intendant Ulrich Mokrusch Vertragsverlängerung bis 2025, nachtkritik.de, erschienen und abgerufen am 16. Januar 2019

- Fritz Ernst: Das Bremerhavener Theater. Ditzen, Bremerhaven 1981, S. 38.

- Antje Hansen: Oskar Kaufmann. Ein Theaterarchitekt zwischen Tradition und Moderne. Gebr. Mann, Berlin 2001, S. 27–28.

- Hans Schliepmann: Oskar Kaufmanns Stadttheater in Bremerhaven. In: Berliner Architekturwelt, 17. Jahrgang 1914/1915, Heft 2 (vom Mai 1914), S. 45–84. ZDB-ID 536584-3 urn:nbn:de:kobv:109-opus-5427

- Antje Hansen: Oskar Kaufmann. Ein Theaterarchitekt zwischen Tradition und Moderne. Gebr. Mann, Berlin 2001, S. 222–229.

- Eintrag in der Berliner Landesdenkmalliste zur Villa Holländer

- Antje Hansen: Oskar Kaufmann. Ein Theaterarchitekt zwischen Tradition und Moderne. Gebr. Mann, Berlin 2001, S. 230–233.

- Johannes Jacobi in Die Zeit (11. Dezember 1964, Nr. 50), S. 16.

- Wunder an der Waterkant. In: Der Spiegel, Nr. 50/2000 vom 11. Dezember 2000.

- Grisebach neuer Intendant des Landestheaters – Bild.de vom 22. April 2009

- Der neue alte Intendant taz.de vom 26. Dezember 2013

- Das Junge Theater auf der Website des Stadttheaters Bremerhaven. Abgerufen am 11. Dezember 2018.

- Paul Homann: Straßenbahn Bremerhaven // Gleislage am 31.12.1952. In: Straßenbahn Bremerhaven. Abgerufen am 6. Oktober 2019.

- Kombi Tickets. In: bremerhavenbus.de. Abgerufen am 5. Dezember 2021.

- Stadttheater Bremerhaven: Jubiläumsspielzeit 1961/62