Piperin

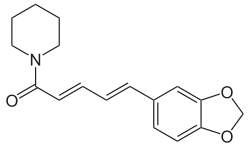

Piperin (1-Piperoylpiperidin) ist ein Piperidin-Alkaloid aus der Gruppe der Säureamid-Alkaloide. Es ist das Amid aus Piperinsäure und Piperidin und bildet einen farblosen bis gelblichen Feststoff mit monoklin-prismatischer Kristallstruktur. Piperin wurde erstmals 1819 von Hans Christian Ørsted isoliert.

| Strukturformel | ||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||

| Allgemeines | ||||||||||||||||||||||

| Name | Piperin | |||||||||||||||||||||

| Andere Namen | ||||||||||||||||||||||

| Summenformel | C17H19NO3 | |||||||||||||||||||||

| Kurzbeschreibung |

hellgelber Feststoff[2] | |||||||||||||||||||||

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||

| Molare Masse | 285,34 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||

| Aggregatzustand |

fest | |||||||||||||||||||||

| Schmelzpunkt | ||||||||||||||||||||||

| Löslichkeit |

schlecht in Wasser (40 mg·l−1, 18 °C)[3] | |||||||||||||||||||||

| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| Toxikologische Daten | ||||||||||||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||||||||||||||||||||||

Vorkommen und Synthese

_fruits.jpg.webp)

Piperin ist das Hauptalkaloid des schwarzen Pfeffers (Piper nigrum) und der Träger des scharfen Pfeffergeschmacks.[6] Es findet sich zu 5 % bis 10 % im weißen Pfeffer und schwarzen Pfeffer[7][8], zu 1 % bis 2 % im langen Pfeffer und zu 0,4 % im Kubebenpfeffer.

Ausgangspunkt der Biosynthese in Pflanzen ist L-Lysin, das nach Bindung an Pyridoxalphosphat decarboxyliert wird. Durch oxidative Desaminierung entsteht 5-Aminopentanal, das zu ∆1-Piperidein zyklisiert wird. Nach dessen Reduktion entsteht durch Reaktion mit Piperinsäure unter Wasseraustritt Piperin. Piperinsäure wird dabei durch Kondensation von Malonyl-Coenzym A und einem aktivierten Zimtsäurederivat bereitgestellt. Piperinsäure kann durch weitere Säuren ersetzt werden, sodass etwa 50 Piper-Alkaloide vorkommen.[9]

Piperin lässt sich synthetisch aus Piperidin und Piperinsäure herstellen, kann aber auch aus schwarzem Pfeffer mit Ethanol extrahiert und anschließend kristallisiert werden.

Eigenschaften

Durch alkoholische Kalilauge lässt sich Piperin unter Wasseraufnahme in Piperidin und Piperinsäure spalten.

Da durch saure Katalyse (u. a. im Magen) auch Formaldehyd abgespalten werden kann, kann es in größeren Mengen schädlich wirken.

Ähnlich wie Capsaicin hat auch Piperin einen scharfen Geschmack. Beim Piperin ist dies an die trans-trans-Stellung [(E,E)] der beiden Doppelbindungen geknüpft.[8] Unter Lichteinfluss bilden sich nicht mehr scharf schmeckende Isomere mit (Z,Z)- (Chavicin, cis-cis), (Z,E)- (Isopiperin, cis-trans) und (E,Z)-Struktur (Isochavicin, trans-cis-Isomer).[10] Dies führt zum Schärfeverlust des Gewürzes.[8]

Pharmakologie

1979 wurde Piperin als erster Bioenhancer beschrieben.[11] Es gibt Hinweise darauf, dass Piperin die Bioverfügbarkeit anderer Stoffe, wie Kurkuma und Ibuprofen erhöht (Vermeidung des First-Pass-Effekts, erhöhte Resorption im Magen-Darm-Bereich).

Piperin regt, wie alle scharfen Stoffe, den Stoffwechsel sowie die Sekretion (Speichel, Verdauungssäfte) an und wirkt antimikrobiell. Gelegentlich wird es deshalb zur Unterstützung einer Fastenkur eingenommen. Es wird zunehmend im Bodybuilding und Kraftsport als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt. Auch die Pharmaindustrie forscht an Piperin. Piperin wird auch als Abnehm-Wundermittel angepriesen. Zwar wurde unter der Leitung von Ui-Hyun Park an der Sejong-Universität in Seoul eine Studie zur Wirkung von Piperin an menschlichen Zellkulturen durchgeführt, die ergab, dass die Substanz eine Neubildung von Fettzellen zu bremsen vermochte.[12] Eine Wirksamkeit gegen Fettleibigkeit beim Menschen lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

Einzelnachweise

- Eintrag zu PIPERINE in der CosIng-Datenbank der EU-Kommission, abgerufen am 11. Dezember 2021.

- Datenblatt Piperin bei Sigma-Aldrich, abgerufen am 3. August 2021 (PDF).

- Datenblatt Piperin (PDF) bei Merck, abgerufen am 25. Dezember 2021.

- Eintrag zu Piperine in der ChemIDplus-Datenbank der United States National Library of Medicine (NLM)

- Toxicology Letters. Band 16, S. 351, 1983.

- Albert Gossauer: Struktur und Reaktivität der Biomoleküle. 2006, ISBN 3-906390-29-2, S. 249.

- Pfeffer – Transport Informations Service. Abgerufen am 27. Mai 2021.

- Piperin. In: Lexikon der Ernährung. Abgerufen am 9. April 2019.

- Theo Dingermann, Karl Hiller, Georg Schneider, Ilse Zündorf: Schneider - Arzneidrogen. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2004, ISBN 3-8274-1481-4, S. 438.

- Eintrag zu Piperin. In: Römpp Online. Georg Thieme Verlag, abgerufen am 27. Juli 2011.

- C. K. Atal: A breakthrough in drug bioavailability-a clue from age old wisdom of Ayurveda. In: IMDA Bulletin. Band 10, 1979, S. 483–484.

- Scharf gegen Fett. bdw, wissenschaft.de. 4. Mai 2012. Abgerufen am 28. Oktober 2016.