Picrotoxin

Picrotoxin, auch als Cocculin bekannt, ist der Name für ein äquimolares Gemisch aus zwei natürlich vorkommenden chemischen Verbindungen: Picrotoxinin, C15H16O6 und Picrotin[2], C15H18O7, beides Sesquiterpenlactone aus der Scheinmyrte. Picrotoxin wurde erstmals 1812 von Boullay aus den Früchten („Kokkelskörner“) der Pflanze isoliert.

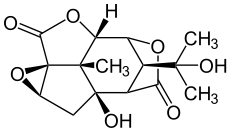

| Strukturformel | ||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||

| Picrotin (oben), Picrotoxinin (unten) | ||||||||||||||||||||||

| Allgemeines | ||||||||||||||||||||||

| Name | Picrotoxin | |||||||||||||||||||||

| Andere Namen |

Cocculin | |||||||||||||||||||||

| Summenformel | C15H16O6 · C15H18O7 | |||||||||||||||||||||

| Kurzbeschreibung |

weißes bis gelbliches Pulver[1] | |||||||||||||||||||||

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||

| Molare Masse | 292 und 310 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||

| Aggregatzustand |

fest | |||||||||||||||||||||

| Schmelzpunkt | ||||||||||||||||||||||

| Löslichkeit |

4,1 g·l−1 [3] | |||||||||||||||||||||

| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| Toxikologische Daten | ||||||||||||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||||||||||||||||||||||

Eigenschaften

Der Bestandteil Picrotin unterscheidet sich vom Picrotoxinin nur darin, dass in der Struktur die Doppelbindung der Isopropenylgruppe hydratisiert ist, das heißt statt eines Isopropenyl- ein 2-Hydroxyisopropylrest vorliegt. Im Gegensatz zum ungiftigen Picrotin ist Picrotoxinin hochgiftig; die letale Dosis für einen Menschen beträgt etwa 20–25 mg.[2][5] Es ist damit für den Menschen giftiger als andere Toxine, beispielsweise Strychnin. Beim Menschen erzeugten nichtletale Mengen Erregung, Schläfrigkeit und Veränderungen im Magen-Darm-Trakt,[5] bei Tieren wie Mäusen ebenfalls Erregung, Krämpfe und Auswirkungen auf das Größenwachstum.[4]

Picrotoxinin wirkt als nichtkompetitiver GABAA-Rezeptor-Antagonist. Da GABA (γ-Aminobuttersäure) ein inhibitorischer Neurotransmitter ist, hat Picrotoxinin einen stimulativen Effekt. Picrotoxin wurde früher als Antidot bei Barbituratvergiftung benutzt. Eine neue Behandlungsmöglichkeit des Morbus Menière benutzt Picrotoxin.[6] Vergiftungen mit Picrotoxin werden mit Diazepam und wenn nötig Barbituraten wie Phenobarbital behandelt.[7]

Literatur

- Dupont, L.; Dideberg, O.; Lamotte-Brasseur, J.; Angenot, L.: Structure Cristalline et Moléculaire de la Picrotoxine, C15H16O6 · C15H18O7. In: Acta Crystallographica B. 32, Nr. 11, 1976, S. 2987–2993. doi:10.1107/S0567740876009424. (in Französisch)

Weblinks

- TCDB: Picrotoxin

Siehe auch

- Das Bicucullin der Herzblumen und der synthetische Wirkstoff Gabazin sind ebenfalls GABAA-Rezeptor-Antagonisten.

- Das Pharmazeutikum Baclofen und Muscimol, einer der Giftstoffe des Fliegenpilzes sind GABA-Rezeptor-Agonisten.

Einzelnachweise

- Datenblatt Picrotoxin bei Sigma-Aldrich, abgerufen am 20. April 2011 (PDF).

- Eintrag zu Picrotoxin. In: Römpp Online. Georg Thieme Verlag, abgerufen am 16. Juni 2014.

- Eintrag zu Picrotoxin in der ChemIDplus-Datenbank der United States National Library of Medicine (NLM)

- Setnikar, I.; Murmann, W.; Magistretti, M. J.; Da Re, P.: Amino-methylchromones, Brain Stem Stimulants and Pentobarbital Antagonists. In: Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 128, 1960, S. 176–181. PMID 14445192.

- Deichmann, W. B.: Toxicology of Drugs and Chemicals. Academic Press, New York 1969, S. 476.

- Weikert, S.; Hoelzl, M.; Scherer, H.: Picrotoxin als Therapeutikum bei M. Menière?. In: Thieme Verlag (Hrsg.): HNO-Informationen (Kongressabstracts). 84, Nr. 1, 2005. doi:10.1055/s-2005-869101.

- Eintrag zu Picrotoxin in der Hazardous Substances Data Bank, abgerufen am 27. Oktober 2014 (online auf PubChem).