Mayener Grubenfeld

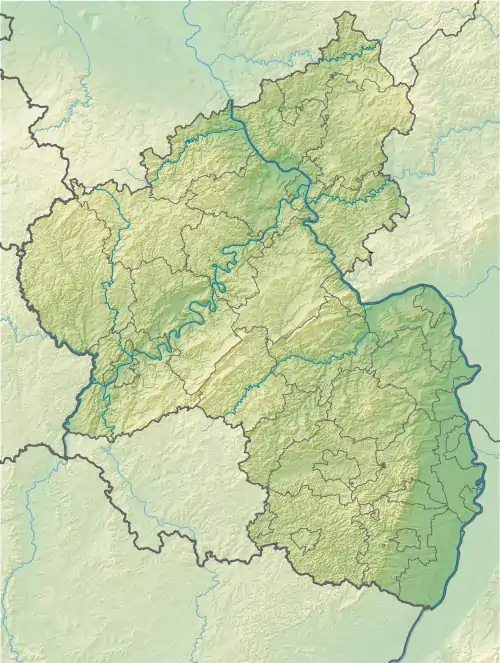

Das Mayener Grubenfeld, seltener auch Mayener Lay/Ley(en) genannt, ist ein ehemaliges Abbau-Gebiet[Anm 1] für Basaltgestein (Mayener Basaltlava) am nordöstlichen Rand der Stadt Mayen in der östlichen Vulkaneifel (Vordereifel) in Rheinland-Pfalz.[2]

| Mayener Grubenfeld | |||

|---|---|---|---|

| Allgemeine Informationen zum Bergwerk | |||

_cropped.jpg.webp) | |||

| Andere Namen | Mayener Lay/Ley(en) | ||

| Abbautechnik | Steinbruch (Tagebau) Schächte | ||

| Informationen zum Bergwerksunternehmen | |||

| Betreibende Gesellschaft | zuletzt Krämer[1] und Adorf | ||

| Beschäftigte | maximal bis zu 1000 (um 1910) | ||

| Betriebsbeginn | Jungsteinzeit | ||

| Betriebsende | 1970er-Jahre | ||

| Nachfolgenutzung | Kühlräume für Brauerei heute Tourismus und Naturbiotop | ||

| Geförderte Rohstoffe | |||

| Abbau von | Basalt (Mayener Basaltlava) | ||

| Mächtigkeit | ca. 10–20 m | ||

| Größte Teufe | ca. 30 m | ||

| Geographische Lage | |||

| Koordinaten | 50° 20′ 4,3″ N, 7° 14′ 27,3″ O | ||

| |||

| Gemeinde | Mayen | ||

| Kreis (NUTS3) | Kreis Mayen-Koblenz | ||

| Land | Land Rheinland-Pfalz | ||

| Staat | Deutschland | ||

| Revier | Vulkaneifel | ||

Seit mehr als 7000 Jahren, von der Jungsteinzeit bis in die Neuzeit, wurde hier das harte und poröse Gestein vornehmlich zur Herstellung von Reib- und Mühlsteinen aber auch als Werkstein und als Baustoff gewonnen.[3][4] Im Grubenfeld wurden hierfür mehrere offene Steinbrüche sowie zahlreiche Schächte und untertägige Stollen [sic!][Anm 2] aufgefahren.[5]

Nach Ende des untertägigen Abbaus nutzten örtliche Brauereien die entstandenen Stollen zeitweise als Felsenkeller für die Lagerung von Bier.

Seitdem auch die übertägigen Steinbrüche in den 1970er-Jahren wegen Unwirtschaftlichkeit den Betrieb eingestellt haben, hat die Natur das Gelände zurückerobert – es ist heute von Vegetation überwuchert, und es haben sich mehrere Seen gebildet. So bietet das Grubenfeld zahlreichen, teilweise bedrohten Pflanzen- und Tierarten einen Lebensraum. Bedeutsam ist das Gelände mit seinen zahlreichen großen und kleinen Höhlen insbesondere als Überwinterungs- und Schwarmquartier für Fledermäuse.[6][7][8]

Das Grubenfeld gehört als Station zum Vulkanpark[9] im Nationalen Geopark Laacher See und zur Deutschen Vulkanstraße. Interessierten Besuchern werden in einem Informationszentrum („Erlebniswelten Grubenfeld“) die natürlichen Besonderheiten und die Geschichte des Ortes dargestellt.[9] Ein Skulpturenpark („Lapidea“),[10] hergestellt aus dem vor Ort gewonnenen Gestein, ergänzt die Ausstellung.[11]

Geologie / Entstehung des Basalts

Die Basaltvorkommen bei Mayen entstanden vor etwa 140.000[1] bis 200.000 Jahren, im Quartär, durch Ausbrüche der Bellerberg-Vulkangruppe. Damals ergoss sich zähflüssige Magma in mindestens drei großflächigen Lavaströmen vom Vulkan ins Tal der Nette.[6][12] Der Mayener Lavastrom hatte eine Länge von etwa 2,5 und eine Breite von durchschnittlich 1,2 Kilometern. Mit Abkühlung erstarrte die Lava zu Basaltgestein und überlagerte als Decke die darunterliegenden Schichten aus älterem, devonischem Ton- und Schiefergestein. Die Basaltschicht weist eine Mächtigkeit von etwa 10 bis maximal 30 Metern auf.[4] Da die Lava vor der Erstarrung nicht vollständig entgaste, ist das Gestein sehr porös (bis zu 25 Prozent Blasenvolumen).[1]

Im Lauf der folgenden Jahrtausende wurde der Basalt bei weiteren Vulkanausbrüchen in der Region durch eine bis zu 10 Meter mächtige Deckschicht aus Dielsteiner Gebirge[1] (brekzienartiges, vulkanisches Lockergestein, bestehend aus grobem Trass (Tuff) mit eingelagerten Stücken von Bimsstein, Schlacke und anderen Steinen) überlagert.

Geschichte des Basaltabbaus

Im Mayener Grubenfeld wird seit mehr als 7000 Jahren bis heute kontinuierlich Bergbau betrieben. Das Feld ist somit das älteste und bedeutendste Steinbruchrevier nördlich der Alpen.[12][13]

Frühzeit

Da die Deckschicht im Mayener Grubenfeld – anders als bei Mendig[14] – an einigen Stellen im Lauf der Zeit durch Erosion soweit abgetragen worden war, dass das Basaltgestein offen zu Tage trat, waren die Vorkommen bei Mayen bereits in vorgeschichtlicher Zeit bekannt. Nachdem aufgefallen war, dass sich der Mayener Basalt aufgrund seiner Härte und Porosität hervorragend zum Zerreiben von Getreide eignete, entwickelte sich bereits in der Frühzeit eine regelmäßige Nutzung des Gesteins, insbesondere zur Herstellung von Reibsteinen.[15] Früheste Funde von Reibsteinen aus Mayener Basalt werden in die Jungsteinzeit (Jungneolithikum, ca. 5000 v. Chr.), datiert. Zunächst wurden aber nur die an der Oberfläche liegenden Steinblöcke gesammelt und verwertet. Größere Blöcke wurden durch Feuersetzen und mit Hilfe von Keilen und Hebeln zerkleinert.[16] Ab der Urnenfelderzeit (um 1000 v. Chr.) finden sich erste, flache Steinbruch-Gruben, die in den Basalt getrieben wurden.[17]

Spätestens ab der Zeit der Michelsberger Kultur (ca. 3000 v. Chr.) wurden auch Steinwerkzeuge wie Schlagkugeln, Steinbeile und -hämmer (sogenannte Rillenschlägel) aus Mayener Hartbasalt hergestellt. Diese wurden einerseits vor Ort zur Gewinnung und Bearbeitung der Basalt-Reibsteine eingesetzt, andererseits aber auch als Werkzeug für andere Zwecke verwendet.[16]

In der Eisenzeit (Hallstatt- und Latène-Zeit, ab ca. 800 v. Chr.) wurde der Mayener Basalt weiterhin zur Herstellung von fortgeschrittenen Reibsteinen, sogenannten „Napoleonshüten“, und schließlich von ersten einfachen Mühlsteinen für Handdrehmühlen (Quernsteine) verwendet. Wie Funde in anderen Teilen Europas belegen, wurden die Steine aus Mayen von den Kelten bereits über weite Entfernungen gehandelt.

Altertum (Römische Antike)

Nachdem die Römer im Gallischen Krieg gegen die Germanen ihr Reich bis an den Rhein ausgedehnt hatten (ab 55 v. Chr.), gehörte das Mayener Grubenfeld zur römischen Provinz Germania superior. Sehr bald wurden auch die Römer auf die hervorragende Eignung des Mayener Basalts als Mühlstein aufmerksam und begannen mit einem systematischen Abbau. Zu Spitzenzeiten arbeiteten in den römischen Mayener Mühlsteinbrüchen bereits ca. 600 Arbeiter, etwa so viele wie in der Neuzeit.[6][13]

Die Römer fertigten aus Mayener Basalt Mühlsteine verschiedener Art und Größe, von „Legionärsmühlen“, kleinen Handmühlen, die die römische Armee für die tägliche Verpflegung mit auf ihre Kriegszüge mitnahm,[18] bis hin zu großen Göpelmühlen mit der für Römer typischen Sanduhr-Form, die von mehreren Menschen oder Tieren gedreht werden mussten.[19]

Die im Mayener Steinbruch gewonnenen Werksteine und Mühlstein-Rohlinge wurden vom römischen Rheinhafen in Andernach in alle Teile des Römischen Reiches verschifft.[6] So gelangten die Mayener Steine über den Rhein zum Neckar, an den Oberrhein und zur Donau, aber auch in weit entfernte Provinzen des Römischen Reiches, wie etwa nach Britannien und sogar in den Mittelmeerraum.[19] Mühlsteine aus Mayen wurden beispielsweise in den Ruinen der römischen Siedlung Volubilis im nördlichen Marokko gefunden.[20] Auch mit anderen Völkern wurden die Steine gehandelt, wie beispielsweise Funde in der Wikinger-Handelsstadt Haitabu zeigen.[18] Durch petrologische Untersuchungen konnte die Herkunft der Steine aus Mayen nachgewiesen werden.[17]

Mittelalter

Um auch das tieferliegende Gestein gewinnen zu können, ohne das etwa 10 Meter mächtige Deckgebirge abtragen zu müssen, ging man ab dem späten Mittelalter (ab ca. 1400 n. Chr.) vermehrt zum Abbau unter Tage über.[20] Hierfür wurde durch das Deckgebirge ein ausgemauerter Schacht von etwa 7–8 Meter Durchmesser abgeteuft (abgesenkt), um an den Basalt zu gelangen. Im Basalt wurde der Schacht zu einer Höhle erweitert. Das Dach dieser Höhle wurde durch die oberen, nun hängenden Enden („Glocken“) der abgebauten Basaltsäulen („Schienen“) gebildet.[14][21] Um ein Herausbrechen von Glocken aus der Firste (Höhlendecke) oder gar ein zu Bruch gehen (Einsturz) der ganzen Höhle zu verhindern, wurden die Glocken durch Einschlagen von Holzkeilen in die dazwischenliegenden Klüfte (Spalten) so weit verspannt, dass die Glocken ein stabiles, selbsttragendes, natürliches Gewölbe bildeten, welches als „Geglöck(s)“ bezeichnet wird.[14][21] Zur Stabilisierung größerer Glockenhallen wurden zudem in regelmäßigen Abständen Basaltsäulen als Pfeiler stehen gelassen.[5][20][21]

Schachtöffnung an der Oberfläche (Ø ca. 8 m)

Schachtöffnung an der Oberfläche (Ø ca. 8 m) Schachtöffnung an der Oberfläche (Ø ca. 5 m)

Schachtöffnung an der Oberfläche (Ø ca. 5 m) Blick in einen Schacht: Unten erkennt man die Höhle, das „Geglöck(s)“.

Blick in einen Schacht: Unten erkennt man die Höhle, das „Geglöck(s)“. Firste aus Basalt-„Glocken“

Firste aus Basalt-„Glocken“

Von der Glockenhalle unter einem Schacht wurden seitlich weitere Gänge (umgangssprachlich oft fälschlich als „Stollen“ bezeichnet[Anm 2]) und Hallen ins Gestein getrieben. Die zahlreichen Schächte und Hallen wurden so zu einem unterirdischen Netzwerk verbunden.[5]

Die gewonnenen Steine wurden unter Tage zum Schacht gebracht und mit Muskelkraft – zunächst mit Haspeln, ab ca. 1700 mit Hilfe großer, von Menschen oder Pferden angetriebenen Göpelwerke – durch den Schacht nach oben gezogen.[20] Auch die Layer stiegen über Leitern (bergmännisch: Fahrten) durch solche Schächte, daher auch Fahrtentrum genannt,[22] ein und aus.[5]

Neuzeit

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die bis dahin zahlreich verbreiteten, kleinen Wind- und Wassermühlen zunehmend durch größere, moderne Mühlen verdrängt, die das Mehl billiger und in großen Mengen produzieren konnten. Da die neuen Mühlen anstelle von Mahlgängen mit Walzenstühlen arbeiteten, also keine Mühlsteine benötigten, und da verbliebenen traditionellen Mühlen vermehrt importierte Steine (z. B. aus französischem Süßwasserquarzit) benutzten, ging die Nachfrage nach Mayener Basalt-Mühlsteinen bis Ende des 19. Jahrhunderts rapide zurück.[14] Infolge des Absatzeinbruches wurde die untertägige Gewinnung von Mühlstein-Rohlingen in Mayen ab etwa 1870 stark zurückgefahren und schließlich um 1900 wegen Unwirtschaftlichkeit vollständig aufgegeben.[20] Die entstandenen untertägigen Hallen wurden danach nur noch als Felsenkeller zur Kühlung von Bier genutzt (siehe unten).

Nach Ende der Mühlsteinproduktion wurde Mayener Basalt nur noch als Werkstein sowie als Baustoff für den Eisenbahn- und Straßenbau, als Pflasterstein, Schotter u. ä. verwendet.[23] Der Abbau erfolgte ab etwa 1870 wieder überwiegend im Tagebau-Verfahren in offenen Steinbrüchen. Der gewonnene Basalt wurde nach der Aufbereitung mit Loren zum Mayener Ostbahnhof gebracht. 1878 wurde eine Eisenbahnstrecke von Andernach über Mendig nach Mayen eröffnet, die hauptsächlich dem Basalttransport diente.[20]

Bis etwa 1900 wurden die Steine von den Arbeitern noch mit einfachen Handwerkzeugen aus dem Berg gebrochen und bearbeitet. Auf dem Höhepunkt dieser personalintensiven Arbeitsweise, vor dem Ersten Weltkrieg, waren bis zu 1000 Arbeiter im Mayener Grubenfeld tätig. Ab Anfang des 20. Jahrhunderts kamen erste Elektro-Kräne[14] und Presslufthämmer zum Einsatz.[20] Mitte der 1920er-Jahre wurden elektrische Sägen zur Herstellung großer Werksteinblöcke eingeführt.[20] Für die Herstellung von Schotter entstanden zunehmend moderne Kieswerke mit maschinellen Brechern und Sortierung.[5][20]

Bis in die 1970er-Jahre lief der großflächige Abbau von Basalt im ehemaligen historischen Grubenfeld, dann waren die wirtschaftlich gewinnbaren Vorräte erschöpft, und der Betrieb wurde eingestellt bzw. verlagert.[20] Noch heute (Stand 2014) wird im Randbereich des Mayener Lavastromes auf der Nord- und Ostseite des historischen Grubenfeldes kommerziell Basalt als Baustoff im Tagebau abgebaut.[3]

Nachfolgenutzung als Bierkeller

Dank der konstanten, kühlen Temperaturen von etwa 8 °C sind die unterirdischen Höhlen, die durch den Basaltabbau entstanden waren, hervorragend als Felsenkeller zur Lagerung von verderblichen Lebensmitteln geeignet. Vor der Entwicklung der künstlichen Kühlung waren solche natürlichen Kühlräume sehr begehrt. In Mayen wurden die Höhlen des Grubenfeldes, ähnlich wie die Lavakeller im benachbarten Mendig, vornehmlich von Brauereien als Bierkeller für die Herstellung und Lagerung von Bier genutzt.[5][24] Die zahlreichen Felsenkeller stellten einen solchen Standortvorteil dar, dass sich ab 1840 zahlreiche Brauereien in Mayen und Mendig ansiedelten. Erst nach der Erfindung der Kältemaschine durch Carl von Linde (1876) verloren die Bierkeller im Mayener Grubenfeld langsam ihre Bedeutung. Einige wurden jedoch noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts genutzt.[20]

Heutiger Zustand und Präsentation

Spuren des Bergbaus

Vom ehemals etwa 1,5 Quadratkilometer großen Grubenfeld sind heute nur noch etwa 100 Hektar im historischen Zustand erhalten. Das Gelände ist als Kulturdenkmal geschützt und in die Liste der Kulturdenkmäler in Mayen eingetragen.

In weiten Bereichen des ehemaligen Grubenfeldes, in dem der Basalt vorwiegend untertägig gewonnen wurde, wurden die ehemaligen Schächte verfüllt, die Tagesanlagen abgerissen, die Oberfläche planiert, und es wurde ein Industriegebiet angesiedelt. Ein Teil wurde aufgeforstet oder wird landwirtschaftlich genutzt. In einigen Randbereichen werden noch heute Steinbrüche betrieben.

Untertägige Schächte und Geglöcks

Der Großteil der ehemals bis zu 500 Schächte[26] wurde, nachdem der gewinnbare Basalt herausgeholt war, abgeworfen (aufgegeben). Einige wurden einfach sich selbst überlassen, bis sie schließlich ganz oder teilweise zu Bruch gingen. Andere wurden mit Abraum und Basaltschutt der Nachbarschächte verfüllt – teilweise erst in der Neuzeit, um den Schacht zu verwahren, so das darüberliegende Gelände zu sichern und zur Bebauung nutzbar zu machen. Wieder andere Schächte, die in der Nähe der offenen Steinbrüche lagen, wurden bei der Erweiterung der Steinbruch-Gruben irgendwann angeschnitten und schließlich ganz oder teilweise abgebaut. Heute sind nur noch weniger als ein Dutzend Schächte an der Oberfläche erkennbar (Bilder siehe oben).

Auch die meisten unterirdischen Geglöcks und Stollen sind inzwischen verfüllt oder verbrochen. Manche sind erhalten, jedoch wegen Einsturzgefahr nicht für Menschen zugänglich. Einige der wenigen größeren Hallen, die zugänglich sind, insbesondere der MAYKO-Bierkeller, der Mauerstollen und ein weiterer Stollen, wurden zwischen 2009 und 2011 in einer Zusammenarbeit zwischen Behörden und NABU stabilisiert, um sie vom Einsturz zu bewahren und als Fledermausquartier zu erhalten (siehe unten).[27]

Im Jahr 2013 wurde in den Schacht 700, einen erhaltenen Schacht unweit des Informationszentrums Erlebniswelten Grubenfeld (siehe unten), ein Treppenturm eingebaut, um Besuchern einen gefahrlosen Abstieg und Einblick in ein Geglöcks zu ermöglichen (siehe Bild).[22][25]

Steinbruch-Restlöcher und Aufbereitungsanlagen

Im erhaltenen Teil des Feldes sieht man mehrere Steinbruch-Restlöcher, die inzwischen stark mit Pflanzen überwuchert sind. In einigen Gruben hat sich Grund- und Regenwasser gesammelt, so dass sich Wasserlöcher gebildet haben; das größte davon ist der Silbersee. Die großen Steinbrüche stammen überwiegend aus der Neuzeit, es gibt aber auch kleinere Reste von Abbaustellen aus römischer und frühgeschichtlicher Zeit.

An den steilen Rändern der Steinbruch-Gruben sind einige neuzeitliche Kräne bzw. die dafür vorgesehenen Sockelpfeiler erhalten. Auch finden sich stellenweise noch die Gleise, über die die Förderwagen und Loren mit dem Gestein vom Steinbruch zur Aufbereitung transportiert wurden. Von der Aufbereitung, bestehend aus Brecherei, Sägerei, Lager etc., sind noch ein Absetzbecken und einige Gebäude, teilweise als Ruinen, vorhanden.

Steinbruch mit zwei alten Kränen

Steinbruch mit zwei alten Kränen Alter Kran an der Kante des Steinbruchs

Alter Kran an der Kante des Steinbruchs Ein weiterer Kran

Ein weiterer Kran

Naturbiotop und Schutzgebiet

Unterirdische stillgelegte Basaltgruben Mayen und Niedermendig

Mayener Grubenfeld | |

| Lage | Mayen, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |

| Kennung | NSG: 7137-05x? |

| WDPA-ID | 555520946 |

| Natura-2000-ID | DE-5609-301[28][29] |

| FFH-Gebiet | 152 ha |

| Geographische Lage | 50° 20′ N, 7° 14′ O |

| Einrichtungsdatum | FFH:2000[28][29]

NSG: 2014 |

| Verwaltung | FFH: Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz |

Erst ab den 1990er-Jahren wurde die Bedeutung des Mayener Grubenfeldes als herausragendes Fledermausquartier erkannt, und es wurden Anstrengungen unternommen, das Gebiet entsprechend zu schützen.[30] Teile des Mayener Grubenfeldes gehören seit 2000 zum FFH-Gebiet "Unterirdische stillgelegte Basaltgruben Mayen und Niedermendig" (DE-5609-301).[28][29][31]

2007 wurde im Mayener Grubenfeld in Zusammenarbeit von Behörden und Naturschutzverbänden (insbes. NABU) ein Naturschutzgroßprojekt eingerichtet.[30][32] Zuvor hatte der NABU Rheinland-Pfalz mit finanzieller Unterstützung des Bundesamtes für Naturschutz und des Landes Rheinland-Pfalz das Kerngebiet des Grubenfeldes mit den drei größten Stollen angekauft, um deren Erhalt zu sichern.[27]

Nachdem die Obere Naturschutzbehörde bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord in Koblenz bereits seit Längerem geplant hatte, einen Teil des Grubenfeldes unter Naturschutz zu stellen,[33][34] wurde am 2. Mai 2014 das Naturschutzgebiet im Beisein der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Ulrike Höfken der Öffentlichkeit vorgestellt und offiziell „eingeweiht“.[35][36][37] Eine Herausforderung stellte bei der Einrichtung des Naturschutzgebietes die mehrfache besondere Bedeutung des Gebietes als einzigartiges Naturbiotop auf der einen Seite und als Kulturdenkmal, archäologische Fundstätte und touristische Attraktion auf der anderen Seite dar.[32]

Weiterhin wurden im Gelände zwei als Naturdenkmal geschützte Basaltfelsen aufgestellt, die ehemals aus dem Distrikt Vorn in der Ahl nördlich von Mayen stammen.

Fledermausquartier

Die frostsicheren und feuchten Höhlen des Mayener Grubenfeldes dienen mindestens 14 Arten von Fledermäusen als Winterquartier und zwei weiteren als Schwarmquartier,[4][7][8][26] als da sind: Mops-, Nord-, Bechstein-, Teich-, Wasser-, Fransen-, Mücken-, Rauhaut- und Zwergfledermaus, Große und Kleine Bartfledermaus, Großes Mausohr, Große Hufeisennase,[38] Braunes und Graues Langohr. Auch Breit- und Langflügelfledermaus, wurden im Grubenfeld gesichtet, jedoch nur jagend bzw. als Skelett. Des Weiteren gilt es als wahrscheinlich, dass bis ca. 1960 die inzwischen in der Region nicht mehr anzutreffende Kleine Hufeisennase in den Mayener Layen gelebt hat.[8] Viele dieser Arten stehen auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten.[39]

Nach Zählungen und Schätzungen des rheinland-pfälzischen Arbeitskreis Fledermausschutz und des NABU[8] nutzen bis zu 50.000 Fledermäuse die Mayener Höhlen als Quartier. Da die Zählung sehr schwierig und die „Dunkelziffer“ sehr hoch ist, könnte die Zahl auch bis zu 100.000 betragen.[30][40] In der Zeit des Schwärmens, im Spätsommer und Herbst, kommen die Tiere aus bis zu 300 km Umkreis zusammen.[8] Gemeinsam mit dem nahegelegenen, ebenfalls aus dem untertägigen Basaltabbau entstandenen Höhlensystem bei Niedermendig ist das Mayener Grubenfeld das wohl wichtigste Überwinterungsquartier für Fledermäuse in Deutschland und nach Einstufung von EUROBATS eines der bedeutendsten Fledermausquartiere Mitteleuropas.[7][39][41]

Sonstige Tiere und Pflanzen

.jpg.webp)

Neben Fledermäusen finden sich im Mayener Grubenfeld einige weitere seltene, besonders schützenswerte Tier- und Pflanzenarten:[34]

Die außergewöhnlichen unterirdischen Basalthöhlen von Mayen und Mendig wurden von einigen in Deutschland nahezu einzigartigen, endemischen Tierarten besiedelt. So wurde in den Höhlen 1999 eine Höhlenschreckenart entdeckt, die in Deutschland bisher nur in sehr wenigen anderen Höhlen angetroffen wurden.[42] Auch ungewöhnliche Spinnentiere leben hier, z. B. die Weberknecht-Art Leiobunum religiosum, die sonst nur im Alpen- und Mittelmeerraum verbreitet ist.[43]

Zwischen den Felsenbrocken, auf den Trockenrasenflächen, in den feuchten Höhlen und im Bereich der Wasserlöcher der verwilderten Steinbrüche leben zahlreiche Reptilien (Smaragd-, Mauer- und Zauneidechsen, Blindschleichen, Ringel- und Schlingnattern) und Amphibien (Erd-, Kreuz- und Geburtshelferkröte, …).[34]

Die sonnigen Magerrasen und Ruderalfluren des Grubenfeldes bieten auch vielen Insekten einen Lebensraum, darunter viele Schmetterlinge (z. B. die seltene Spanische Flagge), Heuschrecken, Wildbienen und Wespen, …[34][44] Zur Demonstration für Besucher und zur Beobachtung wurden im Grubenfeld mehrere große Insektenhotels aufgestellt.

Weiterhin ist das Mayener Grubenfeld mit seinen besonderen Bedingungen Brutgebiet für einige seltene Vogelarten wie Heidelerchen oder Dorngrasmücken. Auch der Uhu brütet in den Mayener Basaltsteinbrüchen.[44]

Informationszentrum Erlebniswelten Grubenfeld

Im Jahr 2012 wurde am Rand des Mayener Grubenfeldes als Teil des Vulkanparks das „Erlebniszentrum Terra Vulcania“ eröffnet. Dieses musste im Winter 2018/19 umbenannt werden in "Erlebniswelten Grubenfeld." In diesem Besucherzentrum ist die Geologie und vor allem der Vulkanismus der Region dargestellt und es wird zur Geschichte des Basaltbergbaus, zur Nutzung der gewonnenen Reib-, Mühl- und Werksteine sowie über die heute im Bereich des Grubenfeldes lebenden Tiere und Pflanzen informiert. Die Ausstellung ist kindgerecht verständlich gestaltet, Besucher können die Arbeit der Bergleute und Steinmetze im Grubenfeld interaktiv nacherleben.[9][11][45]

.JPG.webp) Ausstellung, Innenbereich

Ausstellung, Innenbereich.JPG.webp) Verschiedene Mühl- und Werksteine aus Basalt im Außenbereich

Verschiedene Mühl- und Werksteine aus Basalt im Außenbereich

Skulpturenpark Lapidea

.JPG.webp)

Zwischen 1985 und 2006 veranstaltete der Verein Förderkreis Natursteine Mayen, aus dem später die Lapidea Stiftung für Kunst und Kultur hervorging,[10] alle drei Jahre in Mayen das mehrwöchige Symposion Lapidea für Steinmetze und Steinbildhauer aus aller Welt.

Im Rahmen dieser Symposien entstand eine große Anzahl von Skulpturen aus Mayener Basalt und anderen vulkanischen Materialien der Region. Der Großteil davon war oder ist bis heute im Bereich des Grubenfeldes für Besucher und Kaufinteressenten ausgestellt und kostenlos zu besichtigen.[10][11] Ein Teil der Werke ist inzwischen verkauft und wurde abtransportiert. Ein anderer Teil wurde entlang des Maifeld-Radweges aufgestellt.

Teilnehmer am Symposion waren unter anderem die zeitgenössischen Künstler Thomas Resetarits, Wilfried Behre, Kang Jinmo, Susanne Specht, Heike Schaefer, Peter Rübsam, Elisabeth Juan, Yoshimi Hashimoto, Colin Foster, Jon Barlow Hudson, Luciano Massari, Peter Roller, Georg Miks, Tanja Preminger, Bernd Bodechtel.

Literatur

→ Siehe auch: Fridolin Hörter: Bibliographie von Mayen und Umgebung (= Grundlagen zur Heimatkunde. Band 1). 3. Auflage. Geschichts- & Altertumsvereine für Mayen und Umgebung e. V., Mayen 2002, insbes. Kapitel 3.3 Bergbau und Steinindustrien (Volltext [PDF; 541 kB]).

- Hans Schüller: Basaltlavabetrieb zwischen Rhein und Eifel (= Die Reihe Arbeitswelten). Sutton Verlag, Erfurt 2007, ISBN 978-3-86680-196-7 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- E. Harms, F. Mangartz: Vom Magma zum Mühlstein. Eine Zeitreise durch die Lavaströme des Bellerberg-Vulkans (= Vulkanpark-Forschungen. Band 5). Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz 2002.

- Berthold Prössler: Mayen im Kaiserreich, 1871–1914: Basaltlavabetrieb und politisch-soziale Verhältnisse. Geschichts- u. Altertumsverein f. Mayen u. Umgebung, 1991, ISBN 3-930821-05-2.

- Meinard Pohl: Steinreich. Mühlsteine, Tuff und Trass aus der östlichen Vulkaneifel und ihr Markt. Dissertationsschrift. Deutsches Bergbau-Museum, Bochum 2012, ISBN 978-3-937203-61-4.

- Schulze: Die Mühlsteinbrüche zwischen Mayen und dem Laacher-See. In: Carl J. B. Karsten (Hrsg.): Archiv für Bergbau und Hüttenwesen. Band 17. Reimer, 1828, S. 386–432 (Volltext in der Google-Buchsuche).

- Jan Ludwig: Rheinische Basaltindustrie und der Straßenbau in Deutschland. In: Hans-Liudger Dienel (Hrsg.): Die moderne Straße: Planung, Bau und Verkehr vom 18. bis zum 20. Jahrhundert (= Beiträge zur Historischen Verkehrsforschung des Deutschen Museums). Band 11. Campus Verlag, 2010, ISBN 978-3-593-39157-1, S. 101–118 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Fritz Mangartz: Römischer Basaltlava-Abbau zwischen Eifel und Rhein (= Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Band 75). Schnell & Steiner, 2007, ISBN 978-3-7954-1859-5.

Weblinks

Anmerkungen

- Anm.: Es handelt sich hierbei nicht um ein Grubenfeld im bergrechtlichen Sinne! Der übertägige und auch der tagesnahe Abbau von Basalt fiel nicht unter das Bergrecht, sondern galt als Abgrabung, d. h. der Grundbesitzer („Erbe“) durfte die Gewinnung ohne bergrechtliche Genehmigung betreiben (Quelle: Ludwig 2010). Das Mayener Grubenfeld umfasste zahlreiche rechtlich getrennte Grundstücke und dazugehörige Gruben.

- Anm.: Bergmännisch handelt es sich dabei zumeist nicht um Stollen, sondern um Strecken, da diese – zumindest ursprünglich – kein Mundloch hatten, sondern von einem Schacht ausgingen. Bei einigen wurde jedoch nachträglich eine söhlige Tagesöffnung geschaffen, so dass sie tatsächlich zum Stollen wurden.

Einzelnachweise

- Rainer Olzem: Eifel-Exkursion - Nachmittag des 2. Exkursionstages. 19. Juni 2011, abgerufen am 28. April 2014.

- Das Mayener Grubenfeld. Stadt Mayen, abgerufen am 26. April 2014.

- Mayener Basaltlava: Ein traditionsreicher und moderner Naturstein. MAYKO Natursteinwerke GmbH & Cie. KG, abgerufen am 26. April 2014.

- Sicherung untertägiger Anlagen ehemaligen Basaltbergbaus in Mayen (Vordereifel). Landesamt für Geologie und Bergbau des Landes Rheinland-Pfalz, abgerufen am 25. April 2014.

- Schüller 2007 (siehe Literatur)

- Ulrich Siewers: Das Mayener Grubenfeld. Osteifel aktiv - Erlebnis Osteifel, abgerufen am 25. April 2014.

- Mayener Grubenfeld: Lasst uns hängen! NABU Rheinland-Pfalz, abgerufen am 25. April 2014.

- Arbeitskreis Fledermausschutz, NABU Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Die unterirdischen Basaltgruben in Mayen und Niedermendig: „das pulsierende Herz der mitteleuropäischen Fledermauspopulationen“. August 2003 (rhein-zeitung.de [PDF]).

- Das Mayener Grubenfeld. Vulkanpark, abgerufen am 25. April 2014.

- Lapidea Stiftung für Kunst und Kultur. Abgerufen am 30. April 2014.

- Christoph M. Frisch: Mayen, Vulkanpark Eifel: Das Mayener Grubenfeld. Industriekultur-Ansichten, 2012, abgerufen am 25. April 2014.

- Fritz Mangartz: Die Steinbrüche des Bellerberg-Vulkans von der Vorgeschichte bis zum Mittelalter. In: Johannes Netz, MAYKO Natursteinwerke GmbH & Cie. KG (Hrsg.): Mayener Basaltlava - Zeitzeuge aus den Tiefen der Vulkaneifel: ein Naturstein macht Geschichte; Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der MAYKO Natursteinwerke GmbH & Cie. KG. MAYKO, Mayen 2008, ISBN 978-3-00-025591-5 (Leseprobe [PDF]).

- Mühlsteine waren der erste "Exportschlager" aus der Eifel. Europas Forscher schauen nach Mayen - Dr. Fritz Mangartz legt Standardwerk der Vulkanforschung vor. In: Rhein-Zeitung, Ausgabe Koblenz. 28. November 2008 (Volltext online bei der Stiftung Zukunft der Sparkasse Koblenz).

- Karl-Heinz Schumacher, Wilhelm Meyer: Geopark Vulkanland Eifel – Lava-Dome und Lavakeller in Mendig. In: Bergbau. Nr. 3/2013, S. 113–123.Volltext als PDF (Memento vom 17. Juli 2013 im Internet Archive)

- Christian Fuchs: Entwicklung der Getreidemühlen. Steinzeit & Co. (www.steinzeitwissen.de), abgerufen am 6. Mai 2014.

- Fritz Mangartz: Eine Stichprobe eisenzeitlicher Hartbasalt-Rillenschlägel … In: Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Jg. 57, 2010, S. 63–121 (Volltext [PDF]).

- Tatjana Mirjam Gluhak: Petrologisch-geochemische Charakterisierung quartärer Laven der Eifel als Grundlage zur archäometrischen Herkunftsbestimmung römischer Mühlsteine. Dissertation zur Erlangung des Grades „Doktor der Naturwissenschafen“ im Promotionsfach Mineralogie am Fachbereich Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Mainz 2010 (Volltext [PDF]).

- Martin Thull: Abbau von Tuffstein: Wie die Römer im Bergwerk. Aachener Zeitung (Online), 12. April 2014, abgerufen am 5. Mai 2014.

- Antike Stätten: Mayener Grubenfeld. Mos Maiorum auf WordPress, abgerufen am 28. April 2014.

- Luise Grundmann: Das Mittelrheinische Becken: eine landeskundliche Bestandsaufnahme im Raum Andernach, Bendorf, Koblenz, Mayen, Mendig, Münstermaifeld und Neuwied. Hrsg.: Frauke Gränitz (= Landschaften in Deutschland - Werte der deutschen Heimat. Band 65). Böhlau-Verlag, Köln/Weimar 2003, ISBN 978-3-412-10102-2 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Schulze 1828 (siehe Literatur)

- Bergmannsschacht im Grubenfeld: Fahrtentrum „Schacht 700“ ausgestellt. Pressemeldung. (Nicht mehr online verfügbar.) Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 7. April 2014, ehemals im Original; abgerufen am 28. April 2014. (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven)

- Ludwig 2010 (siehe Literatur)

- Exkurs: Bier und Basalt. Bierkeller. Geschichts- & Altertumsverein GAV Mayen, abgerufen am 6. Mai 2014.

- Schacht 700 im Mayener Grubenfeld ist geöffnet. In: Rhein-Zeitung, Lokalteil Mayen/Andernach. 17. April 2014 (Volltext im Online-Archiv der Rhein-Zeitung).

- Irene Quaile: Lauschiger Treffpunkt für Fledermäuse. Deutsche Welle, 8. Mai 2011, abgerufen am 28. April 2014.

- Mayener Grubenfeld: Winterschlafende Fledermäuse können kommen. Pressemitteilung. (Nicht mehr online verfügbar.) Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz, 14. Oktober 2010, archiviert vom Original am 14. Juli 2014; abgerufen am 7. Mai 2014.

- Unterirdische stillgelegte Basaltgruben Mayen und Niedermendig. Datenbank EUNIS der Europäischen Umweltagentur EEA, abgerufen am 28. April 2014.

- Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz: FFH 5609-301 „Unterirdische stillgelegte Basaltgruben Mayen und Niedermendig“. Steckbrief des FFH-Gebietes. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz (rlp.de [PDF]).

- Hartmut Netz: Viel Platz für Fledermäuse. Mit 100.000 Tieren ist das Mayener Grubenfeld Deutschlands größtes Winterquartier. In: Naturschutz heute. Heft 2/2008 (Volltext online).

- Unterirdische stillgelegte Basaltgruben Mayen und Niedermendig Site of Community Importance (Habitats Directive) in der World Database on Protected Areas (englisch)

- Naturschutzgroßprojekt „Mayener Grubenfeld“ abgeschlossen. Pressemitteilung. (Nicht mehr online verfügbar.) Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz, 2. Mai 2014, archiviert vom Original am 14. Juli 2014; abgerufen am 7. Mai 2014.

- Mayener Grubenfeld soll Naturschutzgebiet werden. In: Rhein-Zeitung, Lokalteil Mayen/Andernach. 14. August 2013 (Volltext im Online-Archiv der Rhein-Zeitung).

- Mayener Grubenfeld: Unterschutzstellung geht in den nächsten Verfahrensabschnitt. (Nicht mehr online verfügbar.) SGD Nord Rheinland-Pfalz, ehemals im Original; abgerufen am 25. April 2014. (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven)

- Mayener Grubenfeld: Naturschutzgebiet für 100.000 Fledermäuse. In: Rhein-Zeitung. 3. Mai 2014 (Volltext im Online-Archiv der Rhein-Zeitung).

- Quartier von 100 000 Fledermäusen jetzt Naturschutzgebiet. (Nicht mehr online verfügbar.) Stern online (stern.de), 3. Mai 2014, ehemals im Original; abgerufen am 7. Mai 2014. (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven)

- Mayener Grubenfeld: Fledermaus-Quartier wird Naturschutzgebiet. SWR Landesschau Rheinland-Pfalz aktuell, 2. Mai 2014, abgerufen am 7. Mai 2014.

- Große Hufeisennase überwintert erstmals im Mayener Grubenf. Abgerufen am 23. Juni 2017.

- Im Grünen - ÖkoTour: Einladung in die Unterwelt. SWR-Odysso, aus Sendung Im Grünen. SWR Fernsehen in Rheinland-Pfalz, 11. August 2009, abgerufen am 5. Mai 2014.

- Fledermausquartier Grubenfeld. Stadt Mayen, abgerufen am 7. Mai 2014.

- Ruth Petermann (Bearb.): Fledermausschutz in Europa II. Beschlüsse der 5. und 6. EUROBATS-Vertragsstaatenkonferenzen und Berichte zum Fledermausschutz in Deutschland 2003–2009. Hrsg.: Bundesamt für Naturschutz (= BfN-Skripten. Band 296). Bundes-Umweltministerium (BMU-Druckerei), Bonn - Bad Godesberg 2011, ISBN 978-3-89624-031-6 (Volltext [PDF]).

- Bestände erfassen, Lebensräume bewahren: Heuschreckenschutz in NABU und LBV. NABU, abgerufen am 6. Mai 2014.

- Die Spinne Leiobunum religiosum: Unheimliche Riesenkrabbler. SWR Odysso, Bericht zur Sendung Im Grünen. SWR Fernsehen in Rheinland-Pfalz, 28. Juli 2009, abgerufen am 7. Mai 2014.

- Dirk Liesemer: Arche Noah aus Stein. In: natur. November 2013 (Volltext online auf der Homepage des Autors). Volltext online auf der Homepage des Autors (Memento vom 19. April 2015 im Internet Archive)

- Bettina Köhl: Mayener Grubenfeld: Erlebniszentrum Terra Vulcania ist der jüngste Baustein des Vulkanparks. In: General-Anzeiger. Bonn 24. August 2013 (Volltext im Online-Archiv des GA).

_logo.svg.png.webp)