MZ BK 350

Die BK 350 (Kurzbezeichnung für Boxer-Kardan[1] mit 350 cm³ Hubraum) ist ein Motorradmodell des VEB Motorradwerk Zschopau (MZ), das von 1952 bis 1959 produziert wurde; anfangs noch unter der Bezeichnung „IFA BK 350“. Insgesamt wurden ungefähr 41.000 BK 350 gebaut, davon etwa 6000 für den Export.[2]

| DKW-IFA/MZ | |

|---|---|

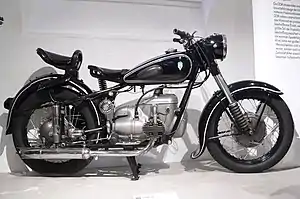

IFA BK 350 im Deutschen Zweirad- und NSU-Museum | |

| BK 350 | |

| Hersteller | VEB Motorradwerk Zschopau (MZ) |

| Produktionszeitraum | 1952 bis 1959 |

| Klasse | Motorrad |

| Motordaten | |

| B2-Motor, 2-Takt | |

| Hubraum (cm³) | 343,5 |

| Leistung (kW/PS) | 11,0–12,5 kW |

| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 115 |

| Antrieb | Kardan |

| Radstand (mm) | 1400 |

| Leergewicht (kg) | 142 |

Geschichte

Schon ab 1946 konnten Funktionsmuster der späteren BK 350 bei Bark auf Basis von DKW-Baumustern entwickelt und erprobt werden. Auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1951 wurde die BK 350 als DKW-Zweizylindermaschine vorgestellt.[3] Der Serienstart verzögerte sich jedoch bis Ende 1952. Die BK 350 war die erste Neukonstruktion des ehemaligen DKW-Werkes nach dem Kriegsende[4] und wurde wegen ihrer besonderen Konstruktion international mit großem Interesse erwartet. Zu Beginn der Serienproduktion lief sie noch unter dem Namen des nun staatlichen DDR-Fahrzeugbauverbandes IFA vom Band.

Die BK 350 wurde ab 1956 nach und nach von der MZ ES abgelöst, die nichts mit der BK gemein hatte. Zwei Gründe führten zur Aufgabe der BK: Die Herstellung der BK war deutlich aufwendiger als die der bereits parallel gebauten ES. Zum anderen war die DDR-Führung der Auffassung, dass die Produktion eines großen Motorradmodells für ein Land ausreiche. Auch die Produktion der Simson AWO 425 musste aus diesem Grund eingestellt werden.

Technik

Das Motorrad wird von einem Zweitakt-Boxermotor angetrieben, der auf einem 250 cm³ großen Boxermotor basiert, der im Zschopauer DKW-Werk als Startaggregat für Düsentriebwerke entwickelt worden war, wegen des Endes des Zweiten Weltkrieges jedoch nicht mehr produziert wurde. Der Hubraum wurde um 100 cm³ vergrößert, um neben der nahezu gleichzeitig entwickelten 250 cm³ großen AWO 425 nicht ein zweites Motorrad mit gleichem Hubraum zu haben. Diese Bauform wurde nur in sehr wenigen Fahrzeugen, darunter beispielsweise der Velocette Viceroy, verwendet. Der Motor leistete zunächst 15, später maximal 17 PS (11, später 12 kW) bei 5000/min. Das Hinterrad wurde von einer Kardanwelle angetrieben.

Der Motor war nicht völlig ausgereift; der Füllungsgrad des linken Zylinders bereitete Schwierigkeiten beim Einstellen der Vergaser, hervorgerufen durch die Strömungsverhältnisse im gemeinsamen Kurbelgehäuse beider Zylinder. Richtig eingestellte Vergaser arbeiteten jedoch problemlos. Um Störungen und Ölkohleablagerungen zu vermeiden, wurde eine Fahrweise mit Drehzahlen oberhalb von 3000/min empfohlen.[5]

Literatur

- Die neue BK 350 der IFA. In: Kraftfahrzeugtechnik. Nr. 2, 1953, S. 44–48.

Weblinks

- Wir haben Sie – passende Ersatzteile für MZ-Motorräder. Homepage. In: muz.de. MuZ Vertriebs GmbH Schneeberg (Ersatzteilhändlerin).

- MZ BK 350 – Der Brummer aus Zschopau. Datensammlung und Forum. In: bk350.de. Sebastian Trostmann

- IFA / MZ BK 350. Index. In: ostmotorrad.de. Matthias Beye (IG EastbikesUnited).

- „MZ BK 350 mit Beiwagen, Kickstarter, beim …“ Geräusch (mp3). In: salamisound.de. Sebastian Karpp

Einzelnachweise und Anmerkungen

- Karl Reese: Motorräder aus Sachsen. Kleine Vennekate, Lemgo 2008, ISBN 978-3-935517-38-6, IFA/MZ, S. 58–76 (alternative Deutung: Block-Kardan).

- Karl Reese: Motorräder aus Sachsen. Kleine Vennekate, Lemgo 2008, ISBN 978-3-935517-38-6, IFA/MZ, S. 63.

- Kraftfahrzeugschau in Leipzig. In: Kraftfahrzeugtechnik. Nr. 4, 1951, S. 81.

- Das DKW-Leichtmotorrad L60 wurde zwar schon 1948 auf der Leipziger Frühjahrsmesse gezeigt, ging aber nicht in Serie.

- Hinweise für BK-Fahrer. In: Kraftfahrzeugtechnik. Nr. 4, 1959, S. 163.

- Olympus Crown type H 1957. (Nicht mehr online verfügbar.) In: benvanhelden.nl. Archiviert vom Original am 21. Juli 2012; abgerufen am 25. Oktober 2020 (englisch).

- Olympus Crown - die japanische Kopie -