Der schwarze Mann

Der schwarze Mann,[1] seltener auch Schwarzer Mann,[2] ist ein Sport- und Freizeitspiel für mehrere Spieler, das u. a. im Sportunterricht an Grundschulen oder in Jugendlagern gespielt wird. Das häufig auch als Fang- oder Laufspiel bezeichnete Kinderspiel ist anlässlich seiner enthaltenen Fragestellung auch unter den Titeln Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? und Wer fürchtet sich vor dem schwarzen Mann? bekannt.[3] Der schwarze Mann ist sowohl als Geländespiel als auch für den Hallensport geeignet.

Das ursprünglich aus Mitteleuropa stammende Spiel verbreitete sich in den angrenzenden Regionen und später weltweit im Rahmen der Auswanderungsströme des 19. Jahrhunderts. Insbesondere durch die Niederlassung von Teilen der deutschen Turnbewegung in den USA wurde Der schwarze Mann ein Bestandteil der „Physical Education“ an staatlichen Einrichtungen. Variationen des Spiels haben sich dort bis heute erhalten.

Spielinformation

Der schwarze Mann wurde bereits unter Johann Christoph Friedrich Gutsmuths in der Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal begeistert aufgenommen.[5] Unter Friedrich Ludwig Jahn entfaltete das Spiel sich zu einem der beliebtesten Turnspiele der Berliner Hasenheide, auf dem ersten Turnplatz Preußens.[6][7] Es ist überdies eines der wenigen Kinder- und Jugendspiele aus der Anfangszeit der Turnbewegung im späten 18. Jahrhundert, die bis in die Gegenwart praktiziert werden.

Die Spielregeln wurden im Verlauf der Jahrhunderte nahezu unverändert weitergegeben. Der nachfolgende Abschnitt fasst die wesentlichen Punkte zusammen (Spielanleitung nach Gutsmuths,[1] Jahn/Eiselen,[8] Rochholz,[9] Kloss,[10] Vernaleken[11] und Euler[12]).

Vorbereitung

Der schwarze Mann ist für mehr als ein Dutzend Mitspieler gedacht. Jahn/Eiselen empfahlen nicht weniger als 20 Spieler,[8] während Kloss Zahlen von 30 bis 40 Mitwirkenden nannte,[10] was etwa dem Mengenbereich einer Schulklasse entspricht.

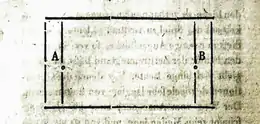

Als Spielfeld dient eine längliche, rechteckige sowie ebenerdige Fläche mit Spielrandbegrenzung. Diese kann im Freien mit Stöcken oder Steinen bzw. auf weichem Boden durch das Einritzen von Linien grenzmarkiert werden. Die Bodenmarkierung in Turnhallen sollte mithilfe von Kreide (oder Kreppband) erfolgen. Die Spielfläche ist der Anzahl der Spieler anzupassen[13] (nach Kloss ungefähr 100 × 60 Fuß, d. h. zirka 30 × 18 Meter[14][10]).

Der markierte Bereich wird nun in drei Felder unterteilt: ein großes Mittelfeld, das als Aktionsfeld fungiert, und zwei schmale Seitenfelder zur Aufstellung und Formierung der Spieler (nach Vernaleken durften die Seitenfelder eine Breite von vier Fuß nicht unterschreiten;[11] 1,5 bis 3 Meter gelten daher als angemessen[15]).[1]

Der schwarze Mann wird über Los oder durch Absprache zwischen den Beteiligten ausgewählt. Rochholz, der das Spiel aus Schweizer Perspektive erörterte, führte eine dritte Möglichkeit an: die Spieler stellen sich der Größe nach in einer Reihe auf und werden abgezählt. Derjenige, den die Zahl 9 trifft, wird schwarzer Mann.[9] Dieser erhält ein Erkennungszeichen in Form einer Armbinde, eines Tuches oder Schulterriemens, um eine Verwechslung mit den restlichen Spielern zu vermeiden.[16][8]

Spielablauf

Die Spieler nehmen in den Seitenfeldern Aufstellung. Der schwarze Mann tritt dabei in Feld A, die zu fangende Spielerschar begibt sich in das gegenüberliegende Feld B. Das Mittelfeld bleibt zunächst leer. Je nach Mengenanzahl empfiehlt sich eine Aufstellung in Einer- oder Zweierreihen – letztere reihenversetzt, d. h. bei 27 Mitspielern vorne 13 und hinten 14 Spieler, die durch die Lücken der Vorderreihe das Spielfeld überblicken und somit schneller agieren und sich verteilen können.[17][18]

Nun ruft der schwarze Mann den anderen laut und deutlich zu: „Fürchtet ihr euch nicht vor dem schwarzen Mann?“ – „Nein!“, erwidern die Mitspieler gemeinschaftlich und laufen dem schwarzen Mann entgegen, um auf das Feld A zu gelangen. Dabei müssen sie versuchen, dem schwarzen Mann geschickt auszuweichen. Dieser hingegen verlässt Feld A mit der Absicht, das gegenüberliegende Feld B zu erreichen und einen oder mehrere Spieler, die an ihm vorbeieilen, zu fangen.[1][10]

Durch dreimaliges Antippen mit der flachen Hand und den Zuruf „Eins, zwei, drei!“ fängt der schwarze Mann seine Mitspieler. Diese werden zu Komplizen, erhalten ein entsprechendes Erkennungszeichen und sind dazu beauftragt, zusammen mit dem schwarzen Mann die restlichen Spieler zu erbeuten, die ihnen beim Durchqueren des Mittelfeldes entgegenkommen.[1][16][11]

Nach Vollendung des ersten Durchlaufes haben der schwarze Mann und die Spielerschar ihren Aufstellungsplatz vertauscht. Die Spieler stehen nun auf der Seite, auf der anfangs der schwarze Mann stand und umgekehrt. Aufstellung und Anreihung sollten flink vonstatten gehen. Erst wenn alle Teilnehmer auf ihren Plätzen stehen, stellt der schwarze Mann seine Frage, die von der Spielerschar erneut mit „Nein!“ (o. ä.) beantwortet wird.[17]

Sodann begibt der schwarze Mann sich mit seinen Gehilfen zurück zu Feld A. Die Spieler, die sich in Feld A befinden, laufen ihrerseits retour auf das entgegengesetzt liegende Feld B. Je mehr Spieler erbeutet und zu Gehilfen des schwarzen Mannes werden, desto schwieriger wird es für die Gegner, ungeschlagen über das Mittelfeld zu gelangen, insbesondere dann, wenn der schwarze Mann und dessen Komplizen sich untereinander beraten und Strategien entwickeln, um gemeinsam die besten Läufer einzufangen.[10]

Das Spiel wird auf die oben genannte Weise fortgesetzt, bis alle Teilnehmer erbeutet wurden. Der zuletzt verbliebene Spieler übernimmt die Rolle des schwarzen Mannes im nächsten Spiel.[1]

Folgende Regeln sind während des Spiels besonders zu beachten:

- Der Lauf über das Mittelfeld beginnt erst nach Abschluss der einleitenden Frage und Antwort.[17]

- Sowohl der schwarze Mann als auch die Spielerschar dürfen beim Durchqueren des Mittelfeldes nur in Zielrichtung vor- und seitwärts laufen. Der schwarze Mann und dessen Komplizen dürfen niemals umkehren, um bereits vorbeigelaufene Spieler zu fangen. Dies gilt als Regelverstoß.[16][17]

- Das Abschlagen der Spieler während des Fangens darf nur durch behutsames Antippen der Arme, Schultern oder des Rückens geschehen, keinesfalls des Gesichts oder der Brust.[19][10][17]

- Gefangene dürfen erst im nächsten Durchlauf und nach Kennzeichnung als Gehilfen des schwarzen Mannes mitfangen. Wurden die Spieler also erst kurz zuvor erbeutet, so müssen diese sofort umkehren und gemeinsam mit dem schwarzen Mann zurück in das Ausgangsfeld laufen.[16][17]

- Die Rollen- und Aufgabenwechsel (d. h. vom Läufer zum Fänger) sollten fließend und ohne Verzug stattfinden.[20][17]

- Wer über die Abgrenzung des Spielfeldes hinausläuft, um seinem Gegner auszuweichen, wird unmittelbar zur Beute des schwarzen Mannes, ohne von diesem oder dessen Gehilfen berührt worden zu sein.[1][11]

- Ging der schwarze Mann bei seinem ersten Durchlauf leer aus, so wird dieser von der Spielerschar mit Gesten ‚getadelt‘. Gelingt es ihm auch beim dritten Mal nicht, einen der Mitspieler abzufangen, so erfolgt die Wahl eines neuen Kandidaten für die Rolle des schwarzen Mannes.[10][13]

- Innerhalb der Seitenfelder (A und B) darf niemand gefangen werden.[1][11]

Variationen und Ergänzungen:

Theodor Vernaleken erweiterte das Spiel im Jahr 1876 durch folgende Regelung: Der schwarze Mann und dessen Gehilfen dürfen eine Menschenkette bilden, um die verbliebenen Spieler zu fangen.[11] Zulässig ist die Aufstellung von mehreren der Gebilde, bei denen die jeweils an den Enden positionierten Teilnehmer verpflichtet sind, Gefangene zu machen. Die Menge der Ketten ist abhängig von der Anzahl der zuvor gefangenen Spieler. Die Läufer haben die Möglichkeit, die geschlossenen Reihen zu durchbrechen und zwischen den Lücken hindurchzudringen.[21][20] Eine weitere Ergänzung erfuhr das Spiel 1895 durch Carl Philipp Euler: Die Gehilfen können – je nach Absprache unter den Teilnehmern – die gefangenen Läufer ebenso festhalten, bis diese durch den schwarzen Mann dreimal berührt wurden. Das Abschlagen ist im letzteren Fall ausschließlich dem schwarzen Mann überlassen.[12][20]

Eine von Julius Methner und Ernst Gustav Eitner eingebrachte Regel betrifft die Nachfolge der Rolle des schwarzen Mannes bei Wiederholung des Spiels. Hierbei muss der letzte Spieler in drei Durchgängen den Verfolgungen des schwarzen Mannes und dessen Gehilfen entkommen. Gelingt ihm dies, ohne berührt zu werden, so hat er gewonnen und wird im nächsten Spiel schwarzer Mann. Scheitert er, wird der zuerst Geschlagene desselben Spiels schwarzer Mann.[13][19]

Laut Einschätzung des Münchener Turnlehrer-Vereins (1893) ist das Hallensport- und Freiluftspiel zudem mit Schlittschuhen auf Eislaufbahnen umsetzbar. Bei dieser Variante genügt einmaliges Antippen, um Gefangene zu machen.[17]

Erweiterte Dialoge

| nach Knaurs Spielbuch[22] | Andere Überlieferungen |

|---|---|

|

Schwarzer Mann: „Fürchtet ihr den schwarzen Mann?“ Spielerschar: „Neiiin!“ Schwarzer Mann: „Wenn er aber kommt?“ Spielerschar: „Dann laufen wir davon!“ |

Schwarzer Mann: „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?“ Spielerschar: „Niemand!“ Schwarzer Mann: „(Und) wenn er aber kommt?“ Spielerschar: „Dann laufen wir (davon)!“ |

Weitere sind „Fürchtet ihr euch (nicht) vor dem schwarzen Mann?“,[16] „Wer fürchtet sich vor dem schwarzen Mann?“[23] und „Habt ihr Angst vor dem schwarzen Mann?“[15] Alternativ finden sich auf die Frage „Was macht ihr, wenn der schwarze Mann kommt?“ auch Antworten wie „Ausfliegen und fliehen!“,[20] „Dann reißen wir (alle) aus!“ sowie „Dann kommt er halt!“ bzw. „Er soll nur kommen!“.[15]

Prädikatisierung

Für Johann Christoph Friedrich Gutsmuths, der das Spiel im Jahr 1796 illustrativ beschrieben hatte, war Der schwarze Mann ein äußerst zweckdienliches Spiel, das ausdauerfördernde Aktivitäten wie Laufen und Springen mit persönlichem Vergnügen verbinde. Der Körper gewinne an Schnelligkeit, da die Spieler gezwungen seien, eine Vielzahl von Wendungen und Sprünge zu machen, um dem schwarzen Mann (und seinen übrigen Gehilfen) zu entkommen.[1] Auch unter Friedrich Ludwig Jahn und Ernst Wilhelm Bernhard Eiselen galt Der schwarze Mann als erprobtes und bewährtes Turnspiel.[24][25]

Noch viele Dekaden danach zählten „Geschick“, „Behändigkeit, Ausdauer und List“ zu den deskriptiven Schlüsselwörtern bei der Formulierung des Spielgedankens.[10][18]

Der schwarze Mann war ursprünglich für Knaben gedacht.[10][23] Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Bewegungsspiel an Mädchen weiterempfohlen und die Spielanleitung entsprechend angepasst.[21][18] Dies war in erster Linie der verzögerten Akzeptanz des Mädchensports geschuldet, hatte andererseits aber auch präventive Gründe (ernsthafte Verletzungen infolge hektischer Spielabläufe;[20] Mädchen trugen oftmals für den Turnsport ungeeignete Kleidung[26] usw.).

Figurbezogene Interpretationen

Die namensgebende Figur des Kinderspiels wird auf zwei unterschiedliche Wurzeln zurückgeführt. Bereits in der Mitte des 15. Jahrhunderts findet der „schwarze Mann“ als antonomasische Umschreibung für den Tod in diversen Totentanz-Darstellungen und Blockbüchern Erwähnung.[27] Eine weitere Interpretation als Kinderschreckfigur, die im gesamten deutschsprachigen Gebiet Bekanntheit erlangte,[28] ist u. a. für das Jahr 1643 in der Schrift Insomnis cura parentum[29] des Pädagogen Johann Michael Moscherosch bezeugt. Je nach Region und Zeit wurden mit der Figur des schwarzen Mannes verschiedenartige Erscheinungsformen charakterisiert, wie z. B. der Tod als anthropomorphe Kreatur,[30] eine finstere, schattenhafte Gestalt[31] oder ein Mann in schwarzer, meist antiquierter Kleidung (vgl. Grimm, 1885).[32]

Der deutsche Mediävist Wilhelm Wackernagel nahm mit seiner Abhandlung Der Todtentanz von 1853 Bezug auf das Kinderspiel. Dabei verknüpfte er die Spielfigur mit den mittelalterlichen Vorstellungen des Todes und verwies zugleich auf eine der frühen Darstellungen des Oberdeutschen vierzeiligen Totentanzes, in denen der Tod aus der Sicht eines Kindes wiederholt als „schwarzer Mann“ beschrieben wird.[27]

„Um so überraschender ist es, wie gleichwohl in einem allbekannten Spiele der Jugend noch bis auf den heutigen Tag sich ein Nachklang jener alten Schaustellungen erhalten hat. In dem Text derselben, wie ihn die Handschriften und Holzdrucke geben, nennt das Kind den Tod einen schwarzen Mann: ein swarzer man ziuht mich dâ hin; und unsre Kinder haben ein Fangspiel, wo eines nach dem Rufe Fürchtet ihr euch vor dem schwarzen Mann? und nach der Antwort Nein den übrigen entgegenläuft.“

Der Volkskundler Ernst Ludwig Rochholz erwähnte in seinem 1857 veröffentlichten Buch Alemannisches Kinderlied und Kinderspiel aus der Schweiz eine „Art des Ringelreihens“ unter „Hersagung des Reimes Schwarzer Mâ, läng mich nit a!“ Rochholz bezeichnete das Spiel – hier in der schweizerdeutschen Variante Förchtets üch vor’m schwarze Ma? – als ein „Überbleibsel der Pest- und Totentänze“, die im Mittelalter üblich gewesen waren.[9]

Die Ausführungen Wackernagels und Rochholz legen zudem nahe, dass Der schwarze Mann auf ein noch älteres Spiel zurückgeht, das (vgl. Wackernagel) im 26. Kapitel der Schrift Affentheurlich Naupengeheurliche Geschichtklitterung von Johann Fischart unter dem Listeneintrag „deß Todendantʒes“ Erwähnung findet.[34]

„Ein altbekanntes, dem 16. Jahrhundert durchaus geläufiges, seinem Ursprung nach auf die Totentanzdramatik zurückgehendes Spiel ist der ‚schwarze Mann‘. Dasselbe Spiel, oder doch ganz gewiß ein ihm ähnliches, kommt unter dem Namen ‚des Todendantʒes‘ im 26. Kapitel von Fischarts Geschichtklitterung vor. In obigem Werk wird eine ganze Reihe von uns zum Theil nicht mehr bekannten Jugendspielen aufgezählt.“

Unschlüssig sind die Historiker darüber, inwieweit es sich diesbezüglich um eine Art des Tanzes oder des Spiels handelte (bei Rochholz Tanzspiel genannt).[9][34] Karl Weinhold verwies bereits 1851 auf die ehemals weit verbreitete Kombination beider Vergnügungsformen.[36][37]

1897 erläuterte der Liederforscher Franz Magnus Böhme, dass die Spielfigur auf den Schwarzen Tod (die Pest um 1348) zurückzuführen sei. Das würde auch das Spielprinzip folgerichtig erklären: Jeder, der von der Pest befallen wird (im Spiel: angetippt wird), ist selber Träger des „Schwarzen Todes“ und gehört zum Heer des „schwarzen Mannes“, das die Seuche ausbreitet.[38] Gestützt wird diese Interpretation durch Ernst Gustav Eitners Spielbeschreibung aus dem Jahr 1893. Auch dieser erblickte in der Figur des „schwarzen Mannes“, der sich „in den versammelten Reigen mischt und einen nach dem anderen wegführt“, den „seine Schar stets vergrößernden Tod“[19] – eine Auffassung, die laut Hermann Däbritz weit bis in die Zeit des Mittelalters hineinreichte und sich im Spielgedanken niederschlug.[39]

Im Rahmen einer Untersuchung zeitgenössischer Turnspiele schrieb der Pädagoge Hermann Wickenhagen im Jahr 1898, dass der Verlauf des Spiels vorherbestimmt sei. Der schwarze Mann stehe einer ganzen Spielerschar gegenüber, aber in der Menge nahezu wehrloser Gegner liege seine Überlegenheit, die so groß sei, dass über das Ergebnis, über die Frage, wohin der Sieg fallen wird, von vornherein kein Zweifel herrschen könne.[40]

Gleichfalls war die Spielfigur des schwarzen Mannes als Personifizierung des Todes in der DDR bekannt, was ein Auszug aus Beate Morgensterns Geschichtensammlung Jenseits der Allee von 1979[41] exemplarisch darlegt:

Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?

Niemand, niemand!

Der schwarze Mann kommt leis heran,

hat gar keine Schuhe an.

Knochig sind die Füße, knochig sind die Hände,

knochig ist der ganze Mann,

ist es doch der Knochenmann.

Der unausweichliche Tod als allegorisch-tradierte Schreckgestalt blieb nicht die einzige Interpretation. Karl Simrock und Theodor Vernaleken verbanden das Spiel jeweils unabhängig voneinander mit den Kinderschreckfiguren im deutschen Volksglauben.[42][11] Grundlage des Spiels sei „das Aufgehen der vollen Spielschar in die des schwarzen Mannes, einer uralten Schreckgestalt der Kinder“.[11]

Weitere Assoziationen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts beinhalten den „Kemmetfeger“ (Schornsteinfeger)[32] oder den Teufel als Spielfigur (wobei letzterer zusätzlich durch Attribute wie Hörner und Hufe charakterisiert wird). Dabei handelt es sich vermutlich um einen Rekurs auf Caesarius von Heisterbach, der den Teufel als großen schwarzen Mann, „schwarz gekleidet und abscheulich hässlich“ beschrieben hatte.[43]

Die Annahme, Der schwarze Mann sei während der Bunkerarbeiten ab 1939 am gleichnamigen Berg in der Eifel durch die am Westwall eingesetzten Arbeitskräfte entwickelt worden, entbehrt jeder Grundlage, da das Spiel deutlich älter ist.

Hintergrundanalyse

Joachim Landkammer von der Universität Witten/Herdecke formulierte die These, Der schwarze Mann resultiere aus einer „traumatischen und gesamtgesellschaftlichen Widerfahrnis“,[44] die in Spielform „verarbeitet“ und möglicherweise sogar im streng psychoanalytischen Sinn „aufgearbeitet“ wurde.[44] Es sei unbestritten, dass viele Spiele sich aus den Problem- und Konfliktbewältigungsstrategien alltäglicher Erfahrungen speisten und implizit auf diese Bezug nähmen.[44]

Hans-Dieter Kübler, Professor für Sozial-, Kultur- und Medienwissenschaften (HAW Hamburg), betonte den pädagogischen Wert des Spiels. In Bezug auf die kindliche Auseinandersetzung mit Ängsten nähere das Kind sich auf spielerischem Wege der angstauslösenden Situation an. Konträr zur realen Situation beinhalte die Spielsituation die Möglichkeit, die emotionale und thematische Konfrontation jederzeit beenden zu können.[45]

Auch Ulrich Tückmantel vermutet den Ursprung des Spiels in der Verarbeitung der Pest-Epidemien. Es sei ein Spiel mit der Angst. Die Angst werde durch den steten Wechsel von gefangen werden und selbst fangen spielerisch bewältigt.[46]

Im Altersbereich von fünf bis neun Jahren, so Hannelore Wass, ehemalige Professorin für Psychologie und Thanatologie an der University of Florida, beginne das Kind zu verstehen, dass der Tod endgültig sei. Es konzentriere sich auf die Ursachen des Todes, der als ein von außen aufgezwungenes, unberechenbares Ereignis verstanden und vom „schwarzen Mann“ bzw. vom „Knochenmann“ über die Menschen gebracht werden würde.[47]

Internationale Verbreitung

Europa

Die Schriften von Johann Christoph Friedrich Gutsmuths und Friedrich Ludwig Jahn wurden bald international rezipiert. Die z. B. von Gutsmuths im Auftrag von Christian Gotthilf Salzmann verfasste Schrift Gymnastik für die Jugend konnte bis 1799 ins Englische übersetzt und im darauffolgenden Jahr in England bzw. vier Jahre später in den USA publiziert werden.[48] Die vielfach beschriebenen Sporttechniken und Bewegungsspiele – darunter Der schwarze Mann – fanden weitflächig Anklang und wurden europaweit in den Lehranstalten praktiziert.[48]

Vergleichbare Spiele kursierten im 19. Jahrhundert in Großbritannien, bspw. Black Man’s Tig (tig = „Fangen, Fangspiel“)[49] und Blackthorn[50] oder das 1844 beschriebene Rushing Bases mit der Spielfigur des King Cæsar.[51] Nahezu identisch mit dem schwarzen Mann ist das im Jahr 1894 erwähnte Spiel Click.[52] Viele der Spielnamen existierten nur lokal und temporär und sind heute nicht mehr in Gebrauch.

In Frankreich ist das Fangspiel in der originalgetreuen Übersetzung L’homme noir („Qui a peur de l’homme noir?“) geläufig. Der schwarze Mann gelangte möglicherweise von Deutschland aus über Bar-le-Duc (Lothringen) nach Paris.[53] Einige der Spielbeschreibungen erschienen u. a. 1889 in der Zeitschrift Revue pédagogique[53] und 1894 in Henri Omonts Publikation Les jeux de l’enfance à l’école et dans la famille. Der Autor verglich dabei den schwarzen Mann mit einem im französischen Kulturkreis unter dem Titel Les éperviers (oder L’épervier[54]) überlieferten Spiel, sehr wahrscheinlich eine frühere Adaption des schwarzen Mannes aus den 1870ern.[55]

Nordamerika

In der Mitte des 19. Jahrhunderts emigrierten Vertreter der deutschen Turnbewegung in die USA. Das Turnen war zu dieser Zeit in Teilen Preußens strengstens untersagt worden (vgl. Turnsperre).[56] Etliche Turner und Forty-Eighters ließen sich im Mittleren Westen und im Nordosten der Vereinigten Staaten nieder.

Im Zuge der Einwanderungswellen fand Der schwarze Mann im nordamerikanischen Raum Verbreitung, teils bruchstückhaft (so trat der Dialog „What will you do if the black man comes?“ – „Rush through if i can!“ in einem New Yorker Fangspiel zum Vorschein, in dessen Spielbeschreibung von 1883 auf eine deutsche Herkunft verwiesen wird[57]), andererseits unter neuen Namen. Der schwarze Mann (hier unter dem Titel The Black Man) taucht zwar mehrmals in der US-amerikanischen Literatur – wie bspw. in der kulturgeschichtlichen Abhandlung An Illustrated History of Monroe County, Iowa von 1896[58] und in einer Ausgabe des American Physical Education Review Magazines von 1897 – einschließlich Spielbeschreibung auf,[59] bekannt wurde das Spiel jedoch vornehmlich unter dem Namen Pom Pom Peel-Away bzw. Pom Pom Pull-Away.[60] Frühe Nennungen des Spiels in den 1860er- und 1870er-Jahren stammen von Autoren der Ostküste (Connecticut, New York, Maryland usw.).

Englischsprachige Dialoge:

Für das Spiel Pom Pom Pull-Away sind nur wenige Dialoge überliefert. Diese haben nichts mit denen vom schwarzen Mann gemein. Die Autoren englischsprachiger Spiel- bzw. Sportliteratur bemühten sich unterdessen in ihren Beschreibungen des schwarzen Mannes um nachvollziehbare Inhalte, die teilweise als Reime überliefert sind. Der von Rochholz in der Schweizer Spielanleitung zitierte Satz „Schwarzer Mann, fass mich nicht an!“ wurde sinngemäß mit „Man of black, don't touch my back!“ übersetzt.[61] Die Spieldialoge lauten wie folgt:

| Variante 1 | Variante 2 |

|---|---|

|

Frage: „Who is afraid of the Black Man?“[62] Antwort: „No one!“ Frage: „What will you do when the Black Man comes?“ Antwort: „Run through like we ought to do!“[63] |

Frage: „Are you afraid of the Black Man?“[59] Antwort: „No! (Not of you!)“ Frage: „What will you do when the Black Man comes?“ Antwort: „Rush through like we always do!“[64] |

Eine weitere Variante lautet „What do you do when the Black Man comes?“[61] – „Run right through and never mind you!“.[65]

Die Lektüre The Young Folk’s Cyclopædia of Games and Sports von John Denison Champlin Jr. und Arthur Elmore Bostwick aus dem Jahr 1890 übernimmt für das (im Buch Peel-Away genannte) Spiel fast eins zu eins die Drei-Felder-Aufteilung nach Gutsmuths.[66] Eine weitere Spielanleitung in Plays and Games for Schools aus dem Jahr 1911 erwähnt eine Zusatzregelung für die Bildung von Menschenketten, wie sie bereits in der deutschen Beschreibung des schwarzen Mannes von Vernaleken dokumentiert ist.[67] Das von Charles Preston Cary herausgegebene Buch (Cary hatte deutsche Vorfahren) enthält überdies das von Karl Wassmannsdorff[68] entwickelte Spiel Die chinesische Mauer (engl. Titel Chinese Wall).[67] Derweil koexistierten mehrere Dutzend Fangspiele europäischen Ursprungs im nordamerikanischen Raum. 1913 berichtete Wilbur Pardon Bowen vom Department of Physical Education, Michigan, in der Zeitschrift American Schoolmaster von etwa 35 Fangspielen, die bei näherer Betrachtung nur Variationen eines einzigen Spiels seien, darunter Black Man und Chinese Wall.[69] Viele der Spiele unterschieden sich häufig nur bezüglich ihrer zugewiesenen Namen (und Dialoge).

Der Einfluss von Akteuren der deutschen Turnbewegung reichte noch weit bis ins 20. Jahrhundert hinein. Diese engagierten sich verstärkt für die flächendeckende Etablierung des Turnsports an staatlichen Einrichtungen, veröffentlichten mehrere Werke zur Leibeserziehung von Kindern und Jugendlichen und nahmen schulische Ämter wahr (vgl. etwa Heinrich Suder, Director of Physical Education, Chicago).

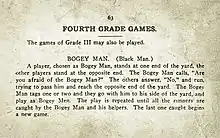

In ihren Schriften trat Der schwarze Mann nun als Bogey Man in Erscheinung;[70] „Are you afraid of the Bogey Man?“, fragt der gefürchtete Protagonist des Spiels im Handbook of Graded Lessons in Physical Training and Games Part 2 von 1907.[71] William A. Stecher, US-Amerikaner deutscher Abstammung und tragende Figur im North Cincinnati Turnverein, publizierte die Schriftenreihe in Philadelphia, wo er die Ausübung des Turnsports an öffentlichen Schulen nachdrücklich förderte.[72]

Die meisten Kinder- und Sachbuchautoren im anglo-amerikanischen Raum behielten den ursprünglichen Namen des Spiels allerdings bei und gebrauchten diesen noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Ab dieser Zeit wurde Der schwarze Mann häufig nur noch autobiografisch thematisiert. Prominente Spieler waren:

- Luther Halsey Gulick Jr. (Gulick schilderte detailreich in seinem Buch, wie übereifrig er als 8-jähriger jedes Mal während des Spiels die Flucht ergriff, um nicht in die Fänge des schwarzen Mannes zu geraten.)[73]

- Daniel Carter Beard (nach eigener Aussage war Der schwarze Mann eines der bevorzugten Spiele seiner Kindheit und trotz aller Einfachheit sehr effektiv.)[64]

- Bernard Darwin (Darwin praktizierte das Fangspiel an der Summerfield House School in Summertown, Oxford, unter der Leitung Archibald MacLarens, der den Turnsport an der University of Oxford nach preußischem Vorbild einführte.)[74]

- Dwight D. Eisenhower (in seinem Heimatort Abilene, Kansas, betrieb der Nachkomme deutscher Aussiedler und spätere US-Präsident das Spiel u. a. gemeinsam mit seinem Bruder Edgar N. Eisenhower.)[75]

- Stephen Joseph Owen[76] und Donald Chester Grant[77] (Der schwarze Mann wurde von Football-Spielern wiederholt zu Trainingszwecken eingesetzt;[78] später British Bulldog genannt.[79])

- Fred Kabotie alias Nakavoma[80] (Kabotie stellte indessen keine Ausnahme dar. Der Historiker und Geschichtsprofessor Duane Kendall Hale berichtete, dass Der schwarze Mann Eingang in die Spielwelt der Delaware-Indianer von Oklahoma fand. Die Ausführung des Spiels entsprach dabei der allgemein bekannten Spielanleitung.[81])

Einige der Überlieferungen sind über ihre europäischen und transatlantischen Verbreitungswege nur fragmentarisch oder in Hybridform (Verschmelzung von Fragmenten sich ähnelnder, anfänglich eigenständiger Spiele) erhalten geblieben. Das vom amerikanischen Spieleforscher Stewart Culin in dessen Niederschrift Street Games of Boys in Brooklyn, N. Y. erwähnte Spiel Black Tom von 1891[82] ist möglicherweise eine Verballhornung des britischen Blackthorn.

In seinem Buch The American Boy’s Book of Sport aus dem Jahr 1896 umschrieb der Verfasser Daniel Carter Beard die das Spiel kennzeichnende Figur des Black Tom als eine bösartige Schreckgestalt (im 24. Kapitel „Ogre“ genannt)[83] – womit der Kreis zum schwarzen Mann sich schließt.

Abwandlungen

Schwimmsport

Mögliche Modifizierungen des Spiels für den Zeitvertreib im Wasser bzw. für den schulischen Schwimmunterricht sind unter den Namen Der Wassermann,[84][85] Der Seeräuber („Wer fürchtet sich vor dem Seeräuber?“)[86] und „Wer hat Angst vorm Weißen Hai?“[87] mit teilweise voneinander abweichenden Spielanleitungen bekannt. Der Wassermann wurde bereits 1858 erwähnt und in der Heilpflege- und Erziehungsanstalt Levana praktiziert.[84] Bei den Sorben heißt das Spiel Nyksa graś.[88] Der Seeräuber ist eine direkte Weiterentwicklung des schwarzen Mannes durch Johann Gedrat von 1914.[86] Vergleichbare Abwandlungen des schwarzen Mannes fanden sich seinerzeit auch außerhalb des deutschsprachigen Raumes, etwa in der viel rezipierten und bereits mehrfach neu aufgelegten Lektüre How to Swim (1918) der Australierin Annette Kellermann, die das Spiel als „water blackman“ beschrieben hatte.[89]

British Bulldog

Das seit den 1930er- und 1940er-Jahren im Commonwealth zunächst auf Pfadfindertreffen praktizierte Spiel British Bulldog wird als ein Abkömmling des schwarzen Mannes angesehen.[90][91] Der grundlegende Unterschied zwischen beiden Spielen manifestiert sich im Einfangprozess, der bei British Bulldog nicht auf einem behutsamen Abschlagen beruht, sondern durch sekundenlanges Hochheben bzw. (in einer populäreren Variante) durch Niederwerfen der zu fangenden Person erfolgt, was eine deutlich höhere Kraftanstrengung und Mobilität voraussetzt.[92]

Der Entwicklung des Spiels ging eine Anpassung konventioneller Laufspiele an zeitgenössische Kontaktsportarten, wie z. B. Football, Rugby und Basketball, voraus. Für die Aneignung sportspezifischer Skills wurde der schwarze Mann dauerhaft als Trainingsmethode präferiert; Football-Spieler wie Chet Grant integrierten das Fangspiel regulär als Teil ihres Sportkonzepts. In seinen Memoiren schilderte Grant die Transformation des schwarzen Mannes vom einstigen Fang- und Laufspiel hin zum „Tackle-Game“ (engl. tackle = erfassen und niederwerfen).[77] Dasselbe Spiel wurde 1935 von Elmer Dayton Mitchell, einem Football-Trainer aus Michigan, in dessen Buch Active Games and Contests unter dem Namen Tackling Pom-Pom-Pull-Away erläutert, ehe es in den darauffolgenden Jahrzehnten als British Bulldog in die Geschichte einging.[93]

British Bulldog wurde aufgrund der erhöhten Verletzungsgefahr und nach einer Reihe tödlicher Unfälle seit den 1960er- und 1970er-Jahren zunehmend von den Schulhöfen verbannt.

Kontroverse

In jüngerer Zeit wurde das Spiel aufgrund seines Titels und der Spielfigur des schwarzen Mannes, bspw. in der Schweiz, als rassistisch kritisiert.[94] Georg Kreis, damaliger Präsident der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, bezeichnete den Vorwurf als grundlos und ein Verbot des Spielnamens als unangemessen.[94] Auch die kantonale Bildungsdirektion sah keinerlei Handlungsbedarf.[94] Um Missverständnisse zu vermeiden und eine rassistische Konnotation durch die Assoziation von schwarz mit böse zu umgehen,[95] stünde jedoch der Vorschlag im Raum, das Spiel anders zu benennen, etwa „Wer hat Angst vorm wilden Mann?“ oder „Wer hat Angst vor dem Wolf?“.[94]

Als problematisch erweist sich hierbei die Überschneidung mit anderen Spielen und Spielfiguren, bspw. Der wilde Mann (ein Versteckspiel, bei dem die Titelfigur blumensuchenden Kindern auflauert und diese zu fangen versucht).[96][97] Der schwarze Mann ist also keinesfalls identisch mit der Figur des wilden Mannes, die zuweilen als laub- und moosbewachsene, verästelte Gestalt beschrieben und mit Waldgeistern und Fruchtbarkeitsdämonen assoziiert wurde[98] und die sich in unterschiedlichen regional verankerten Brauchtümern (vgl. der wilde Mann als Fastnacht- und Pfingstfestfigur) erhalten hat.[98] Figurbezogene und historische (sowie nicht zuletzt logische) Zusammenhänge gingen infolge einer Umbenennung des Spiels verloren.

Ähnlich verhält es sich mit dem Wolf als namensgebende Spielfigur. Titel wie „Wer fürchtet sich vor dem Wolf?“ begünstigen Verwechslungen mit einem weiteren Spiel, das unter den Namen Wolf und Schafe oder Bauer, treib’ die Schafe aus! (mit der darin enthaltenen Figur des Roggenwolfes[99]) geläufig ist, in dem die Furcht der Schafe vor dem Wolf in einem wortreichen Dialog zum Ausdruck kommt.[100][101] Die Frage „Wer hat Angst vor dem bösen Wolf?“ ist überdies mit der Disney-Verfilmung der Drei kleinen Schweinchen verknüpft (Originaltitel: Who's Afraid of the Big Bad Wolf?, 1933 komponiert und vertextet von Frank Churchill und Ann Ronell).

Sowohl in der rassismuskritischen Literatur als auch in den Erfahrungserzählungen schwarz gelesener Personen finden sich keine übereinstimmenden Aussagen bezüglich der Wahrnehmung des Kinderspiels. So schrieb bspw. Monika-Akila Richards in ihrer autobiografischen Abhandlung Eleven Years

„[…] as a group of girls we'd often play ’Wer hat Angst vor dem Schwarzen Mann?‘ (Who is afraid of the Black Man?). ’Niemand!‘ (Nobody!) was shouted back. ’Und wenn er aber kommt?‘ (But if he comes to get you?) was the response. ’Dann rennen wir davon!‘ (Then we run away!) was screamed. Then one girl would chase all the others and touch them 'out' until no one was left.

Guess who played the frightening black man, chasing all the girls? I loved it because I felt powerful and strong.“

- Übersetzung:

„In der Mädchengruppe spielten wir häufig ’Wer hat Angst vor dem Schwarzen Mann?‘ Ein Mädchen musste all die anderen einfangen, bis niemand mehr übrig blieb. Nun ratet mal, wer die Rolle des gefürchteten schwarzen Mannes spielte, der den Mädchen nachlief? Ich liebte es, weil es mir ein Gefühl von Macht und Stärke verlieh.“

Literatur

Deutschsprachige Literatur

- Hermann Däbritz: Der Totentanz und das Kinderspiel vom schwarzen Mann. In: Friedrich Mann: Deutsche Blätter für erziehenden Unterricht. Verlag Hermann Beyer & Söhne, Langensalza 1880, S. 96–97.

- Johann Christoph Friedrich GutsMuths: Der schwarze Mann. In: Spiele zur Uebung und Erholung des Körpers und Geistes, für die Jugend, ihre Erzieher und alle Freunde unschuldiger Jugendfreuden. Im Verlage der Buchhandlung der Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal, Schnepfenthal 1796, S. 259–261.

- Friedrich Ludwig Jahn, Ernst Wilhelm Bernhard Eiselen: Schwarzer Mann. In: Die deutsche Turnkunst zur Einrichtung der Turnplätze. Eigenverlag, Berlin 1816, S. 173–174.

- Moritz Kloss: Schwarzer Mann. In: Das Turnen im Spiel oder lustige Bewegungsspiele für muntere Knaben. G. Schönfeld’s Buchhandlung (C. A. Werner), Dresden 1861, S. 49–51.

- Theodor Vernaleken, Franz Branky: Der schwarze Mann. In: Spiele und Reime der Kinder in Oesterreich. Verlag von Sallmayer & Comp., Wien 1876, S. 77.

- Münchener Turnlehrer-Verein (Hrsg.): Der schwarze Mann. In: Turn- und Spielbuch für Volksschulen. Ein vollständiger Lehrgang des Turnunterrichtes in Übungsaufgaben und Spielen. C H Beck’sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck, München 1893, S. 166–167.

Englischsprachige Literatur

- William Albin Stecher: Black Man. In: Gymnastics. A Text-Book of the German-American System of Gymnastics. Lee and Shepard Publishers, Boston 1896, S. 317–318.

- Rebecca Stoneroad: Black Man. In: Gymnastic Stories and Plays for Primary Schools. Physical Exercises for the First Two Years of School. Daniel Collamore Heath & Co.; Publishers, Boston 1898, S. 84–85.

- Horace Butterworth: Black Man. In: How To – A Book of Tumbling Tricks, Pyramids and Games. Clarendon Publishing Co., Chicago 1899, S. 101.

- Nelle M. Mustain: Black Man. In: Popular Amusements for in and out of Doors. Lyman A. Martin, Chicago 1902, S. 235.

- Michigan Department of Public Instruction (Hrsg.): Who’s Afraid of the Black Man? In: Physical Training. A Course in Physical Training for the Graded Schools of Michigan. Superintendent of Public Instruction, Lansing 1919, S. 55.

- Johannes Nohl, Charles Humphrey Clarke: Who Is Afraid of the Black Man? In: The Black Death. A Chronicle of the Plague. Harper & Brothers Publisher, New York und London 1926, S. 259.

Französischsprachige Literatur

- Auguste Omont: L’homme noir In: Les jeux de l’enfance à l’école et dans la famille. Librairie Classique Internationale A. Fouraut, Paris 1894, S. 38.

Weblinks

- Dictionary of American Regional English (DARE), University of Wisconsin-Madison, Wörterbucheintrag inkl. einer Liste historischer Zitate in chronologischer Reihenfolge (engl.)

Einzelnachweise

- Johann Christoph Friedrich GutsMuths: Der schwarze Mann. In: Spiele zur Uebung und Erholung des Körpers und Geistes, für die Jugend, ihre Erzieher und alle Freunde unschuldiger Jugendfreuden. Im Verlage der Buchhandlung der Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal, Schnepfenthal 1796, S. 259–261.

- Prussia Ministerium der Geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten (Hrsg.): Schwarzer Mann. In: Leitfaden für den Turn-Unterricht in den preußischen Volksschulen. Verlag Wilhelm Hertz, Berlin 1862, S. 82.

- Reinhard Peesch: Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann? In: Das Berliner Kinderspiel der Gegenwart. Akademie-Verlag, Berlin 1957, S. 36.

- Schwarzer Mann. In: Der kleine Kinderfreund: mit 76 Bildern in Tondruck. Druck und Verlag von H. Müller-Schmid, Glarus (Schweiz) 1860, S. 21. (siehe auch Kapitel 15, inkl. Spielanleitung)

- Johann Wilhelm Ausfeld (Hrsg.): Der Kinderfreund aus Schnepfenthal. Achtes Stück. Im Verlage der Buchhandlung der Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal, Schnepfenthal 1817, S. 59.

- Carl Philipp Euler: Die deutsche Turnkunst von 1816. In: Friedrich Ludwig Jahn. Sein Leben und Wirken. Verlag Carl Krabbe, Stuttgart 1881, S. 449.

- Richard Bong (Hrsg.): Das Jugendspiel. In: Zur guten Stunde. Illustrierte Zeitschrift. Bd. 9, Deutsches Verlagshaus Bong & Co., Berlin 1892, S. 451.

- Friedrich Ludwig Jahn, Ernst Wilhelm Bernhard Eiselen: Schwarzer Mann. In: Die deutsche Turnkunst zur Einrichtung der Turnplätze. Eigenverlag, Berlin 1816, S. 173–174.

- Ernst Ludwig Rochholz: Der schwarze Mann. In: Alemannisches Kinderlied und Kinderspiel aus der Schweiz. Verlagsbuchhandlung Johann Jacob Weber, Leipzig 1857, S. 376.

- Moritz Kloss: Schwarzer Mann. In: Das Turnen im Spiel oder lustige Bewegungsspiele für muntere Knaben. G. Schönfeld’s Buchhandlung (C. A. Werner), Dresden 1861, S. 49–51.

- Theodor Vernaleken, Franz Branky: Der schwarze Mann. In: Spiele und Reime der Kinder in Oesterreich. Verlag von Sallmayer & Comp., Wien 1876, S. 77.

- Carl Philipp Euler: Der schwarze Mann. In: Encyklopädisches Handbuch des gesamten Turnwesens und der verwandten Gebiete. Verlag Anton Pichler Witwe & Sohn, Wien und Leipzig 1895, S. 4.

- Julius Methner: Schwarzer Mann. In: Turnbuch für Schulen, besonders für Gymnasien, Real- und höhere Bürgerschulen. Verlag Wilhelm Hertz, Berlin 1862, S. 161.

- Moritz Kloss: Schwarzer Mann. In Katechimus der Turnkunst. Verlagsbuchhandlung Johann Jacob Weber, fünfte Auflage, Leipzig 1879, S. 314–315.

- Johann Georg Freihofer (Hrsg.): Schwarzer Mann. In: Kinderbuch. Für Kinder bis zum achten Jahre. Verlag Ludwig Friedrich Fues, zweite Auflage, Tübingen 1853, S. 165–166.

- Wilhelm Lübeck: Schwarzer Mann. In: Lehr- und Handbuch der deutschen Turnkunst. Verlag Gustav Harnecker & Comp., Frankfurt an der Oder 1860, S. 170–171.

- Münchener Turnlehrer-Verein (Hrsg.): Der schwarze Mann. In: Turn- und Spielbuch für Volksschulen. Ein vollständiger Lehrgang des Turnunterrichtes in Übungsaufgaben und Spielen. C H Beck’sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck, München 1893, S. 166–167.

- Adolf Benjamin Netsch: Der schwarze Mann. In: Spielbuch für Mädchen im Alter von 6–16 Jahren. Verlag Carl Meyer (Gustav Prior), Hannover 1895, S. 28–29.

- Ernst Gustav Eitner: Schwarzer Mann. In: Die Jugendspiele. Ein Leitfaden bei der Einführung und Übung von Turn- und Jugendspielen. Verlag Robert Voigtländer, Leipzig 1893, S. 122.

- Johannes Stangenberger, Heinrich Schröer (Hrsg.): Schwarzer Mann. In: Spiele für die Volksschule. Verlag Julius Klinkhardt, sechste Auflage, Leipzig 1895, S. 31–33.

- Jakob Bollinger-Auer: Der schwarze Mann. In: Handbuch für den Turnunterricht an Mädchenschulen. Verlag Artistisches Institut Orell Füssli, zweite Auflage, Zürich 1894, S. 57–60.

- Johanna Preetorius: Knaurs Spielbuch. Zusammengestellt und mit Bildern versehen. Droemersche Verlagsanstalt Theodor Knaur Nachfolge, München/Zürich 1953, S. 144.

- Hermann Wagner: Der schwarze Mann. In: Illustriertes Spielbuch für Knaben. Verlag Otto Spamer, Leipzig und Berlin 1888, S. 17.

- Philipp Reuther: Das Turnspiel. In: Das deutsche Schulturnen. Ein Handbuch für den theoretischen Turn-Unterricht an Lehrerbildungs-Anstalten. Verlag Eugen Crusius, Kaiserslautern 1888, S. 39.

- Ludwig Hachmeister: Jugendspiele in alter und neuer Zeit mit besonderer Berücksichtigung des Ballspiels. Komm. d. J. C. Hinrichs’schen Buchhandlung, Leipzig 1898, S. 25.

- G. Kaller: Die Nachteile des Korsett-Tragens bei der schulpflichtigen Jugend. In: Hygienische Gymnastik für die weibliche Jugend während des schulpflichtigen Alters. Verlag Orell Füssli & Co., Zürich 1890, S. 18.

- The Dance of Death: Codex pal. germ. 314, fols. 79-[80.sup.v]. (21), Oberdeutscher vierzeiliger Totentanz, Universitätsbibliothek Heidelberg.

„O wê, liebiu muoter mîn, Ein swarzer man ziuht mich dâ hin, Wie wiltu mich alsô verlan: Muoz ich tanzen und enkan nit gân.“ (Auszug). - Richard Beitl, Thomas K. Schippers: Untersuchungen zur Mythologie des Kindes. Waxmann Verlag, Münster 2007, ISBN 3830918097, S. 11 (Vorschau in der Google Buchsuche).

- Johann Michael Moscherosch: Die Kinder soll man nicht erschrecken. In: Insomnis cura parentum. Christliches Vermaechnutz oder Schuldige Vorsorg eines Trewen Vatters. Städel, Straßburg 1653, S. 230. (Google Books)

- Wilhelm Schäfer: Der Todtentanz. In: Deutsche Städtewahrzeichen. Ihre Entstehung, Geschichte und Deutung. Verlagsbuchhandlung Johann Jacob Weber, Leipzig 1858, S. 155.

- Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Moritz Heyne (Hrsg.): Der schwarze Mann. In: Deutsches Wörterbuch. Sechster Band: L–M. Verlag S. Hirzel, Leipzig 1885, S. 784 (Spalte 1568).

- Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Moritz Heyne (Hrsg.): Der schwarze Mann. In: Deutsches Wörterbuch. Sechster Band: L–M. Verlag S. Hirzel, Leipzig 1885, S. 779 (Spalte 1558).

- Wilhelm Wackernagel: Der Todtentanz. In: Moriz Haupt (Hrsg.): Zeitschrift für deutsches Altertum. Bd. 9, Heft 2, Weidmannsche Buchhandlung, Leipzig 1853, S. 302.

- Wilhelm Wackernagel: Gargantua 1575 (1582, 1590). In: Johann Fischart von Strassburg und Basels Antheil an ihm. Schweighauserische Verlagsbuchhandlung, Basel 1870, S. 52.

- Friedrich Iselin, Paul Meyer (Hrsg.): Verschiedene Spiele. In: Geschichte der Leibesübungen. Verlag Eduard Strauch, Leipzig 1886, S. 147.

- Karl Weinhold: Die Unterhaltungen des Tages. Spielleute, Tanz, Festlichkeiten. In: Die deutschen Frauen in dem Mittelalter. Ein Beitrag zu den Hausalterthümern der Germanen. Verlag Carl Gerold, Wien 1851, S. 382.

- Moritz Zettler: Zur Geschichte der Spiele. In: Die Bewegungsspiele. Ihr Wesen, ihre Geschichte und ihr Betrieb. Verlag von Anton Pichlers Witwe & Sohn, Buchhandlung für pädagogische Literatur, Wien und Leipzig 1893, S. 215.

- Michael Zachcial (Hrsg.): Liederlexikon: Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?., Müller-Lüdenscheidt-Verlag, volksliederarchiv.de, abgerufen am 21. Oktober 2011.

- Hermann Däbritz: Der Totentanz und das Kinderspiel vom schwarzen Mann. In: Friedrich Mann: Deutsche Blätter für erziehenden Unterricht. Verlag Hermann Beyer & Söhne, Langensalza 1880, S. 96–97.

- Hermann Wickenhagen: Wesen und erziehlicher Wert des Spiels. In: Turnen und Jugendspiele. Ein Leitfaden für die körperliche Erziehung in höheren Schulen. C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck, München 1898, S. 64.

- Beate Morgenstern: Jenseits der Allee. Aufbau-Verlag, Berlin/Weimar 1979, S. 114.

- Karl Simrock: Fürchtet ihr euch vor dem schwarzen Mann? In: Johann Wilhelm Wolf (Hrsg.): Zeitschrift für deutsche Mythologie und Sittenkunde. Bd. 1, Verlag der Dietrichschen Buchhandlung, Göttingen 1853, S. 437.

- Georg Gustav Roskoff: Geschichte des Teufels. In: Paul Schramm (Hrsg.): Deutscher Schulwart. Pädagogische Monatshefte im Harnisch. Fünfter Jahrgang, G. A. Hoffmann’sche Verlags-Buchhandlung, Nürnberg 1876, S. 69.

- Joachim Landkammer: Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? In: Kultur/Reflexion – Philosophische, kultur- und sozialwissenschaftliche sowie künstlerische Beiträge. Universität Witten/Herdecke, 18. Mai 2020.

- Hans-Dieter Kübler, Christoph B. Melchers, Stefan Kuntz (Hrsg.): Wie verarbeiten Kinder Bedrohungen? In: Angst wegspielen. Mitspieltheater in der Medienerziehung. Leske + Budrich, Leverkusen 1987, ISBN 978-3-8100-0573-1, S. 75–76.

- Ulrich Tückmantel: Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Westdeutsche Zeitung, 8. Januar 2016.

- Hannelore Wass: Die Begegnung von Kindern mit dem Tod. In: Joachim Wittkowski (Hrsg.): Sterben, Tod und Trauer. Grundlagen, Methoden und Anwendungsfelder. Verlag Walter Kohlhammer, Stuttgart/Berlin 2003, ISBN 978-3170171893, S. 88.

- Karl Heinrich Schaible: Gymnastics in Modern Times. In: An Essay on the Systematic Training of the Body. Trübner & Co., Ludgate Hill, London 1878, S. 54–67.

- Alice Bertha Gomme: Black Man’s Tig. In: The Traditional Games of England, Scotland, and Ireland. David Nutt 270–271 Strand, London 1894, S. 34.

- John George Wood: Blackthorn In: The Modern Playmate. A Book of Games, Sports and Diversions for Boys of all Ages. Frederick Warne and Company, London 1875, S. 4.

- Samuel Williams: Rushing Bases In: The Boy’s Treasury of Sports, Pastimes, and Recreations. David Bogue, 86, Fleet Street, London 1844, S. 55.

- Alice Bertha Gomme: Click. In: The Traditional Games of England, Scotland, and Ireland. David Nutt 270–271 Strand, London 1894, S. 69–70.

- R. S.: La question des jeux scolaires dans les écoles normales. In: Revue pédagogique, Nouvelle série, Tome XV, Juillet–Décembre 1889, Librairie Ch. Delagrave, Paris 1889, S. 602.

- Charles de Nadaillac, Joseph Rousseau: Épervier. In: Les jeux de collège. Librairie de MM. Delalain Frères, dritte Auflage, Paris 1891, S. 15–16.

- Auguste Omont: L’homme noir In: Les jeux de l’enfance à l’école et dans la famille. Librairie Classique Internationale A. Fouraut, Paris 1894, S. 38.

- Hannes Neumann: Die deutsche Turnbewegung in der Revolution 1848/49 und in der amerikanischen Emigration. Verlag Karl Hofmann, Schorndorf 1968.

- William Wells Newell: Games of Chase. In: Games and Songs of American Children. Harper & Brothers, New York 1883, S. 167.

- Frank Hickenlooper: An Illustrated History of Monroe County, Iowa. A Complete Civil, Political, and Military History of the County, from its Earliest Period of Organization down to 1896. Albia, Iowa 1896, S. 226.

- Edward Mussey Hartwell, George Wells Fitz, Ray Greene Huling: Black Man. In: American Physical Education Review. Volume 2, Issue 1, Committee on Publication and Information of the Council of the A.A.A.P.E., März 1897, S. 36.

- Diocletian Lewis: New Gymnastics: Public Interest in Physical Education. In: Henry Barnard (Hrsg.): American Journal of Education. New Series, Volume II, No. XXVII, Hartford, Connecticut Juni 1862, S. 537.

- Johannes Nohl, Charles Humphrey Clarke: Who Is Afraid of the Black Man? In: The Black Death. A Chronicle of the Plague. Harper & Brothers Publisher, New York und London 1926, S. 259.

- George Ellsworth Johnson: Education by Plays and Games. In: Granville Stanley Hall: The Pedagogical Seminary. J. H. Orpha, Worcester, Massachusetts 1894, S. 126.

- Nelle M. Mustain: Black Man. In: Popular Amusements for in and out of Doors. Lyman A. Martin, Chicago 1902, S. 235.

- Daniel Carter Beard: Black Man. In: The American Boy’s Book of Sport. Outdoor Games for all Seasons. Charles Scribner’s Sons, New York 1896, S. 286–287.

- Dorothy Canfield: Black Man. In: What shall we do now? Over Five Hundred Games and Pastimes. A Book of Suggestions for Children's Games and Employments. Frederick A. Stokes Company, New York 1922, S. 158.

- John Denison Champlin Jr., Arthur Elmore Bostwick: Peel-Away. In: The Young Folk’s Cyclopædia of Games and Sports. Henry Holt & Company, New York 1890, S. 522.

- Ole Saeter Rice, Charles Preston Cary (Hrsg.): Pom Pom Pull Away. In: Plays and Games for Schools. Democrat Printing Company, State Printer, Madison, Wisconsin 1911, S. 28–29.

- Karl Wassmannsdorff: Johannes Niggelers Turnschule für Knaben und Mädchen. In: Moritz Kloss: Neue Jahrbücher für die Turnkunst. G. Schönfeld’s Buchhandlung (C. A. Werner), Dresden 1871, S. 86.

- Wilbur Pardon Bowen: Forms and Principles of Play. In: The American Schoolmaster. Bd. 6, Michigan State Normal College, Michigan 1913, S. 395.

- Heinrich „Henry“ Suder: Bogey Man. In: Song-Roundels and Games. Board of Education of the City of Chicago, Chicago 1904, S. 73.

- William Albin Stecher: Bogey Man (Black Man). In: Handbook of Graded Lessons in Physical Training and Games for Primary and Grammar Grades. John Joseph McVey, Philadelphia 1907, S. 63.

- Grover W. Mueller: In Honor of William A. Stecher. In: The Journal of Health and Physical Education. Volume X, No. 6, Juni 1939, S. 341.

- Luther Halsey Gulick Jr.: Hunting and Fighting Plays. In: A Philosophy of Play. Charles Scribner’s Sons, New York 1920, S. 16–17.

- Bernard Darwin: Summerfield. In: The World That Fred Made. An Autobiography. Chatto & Windus, London 1955, S. 107.

- Peter Lyon: Eisenhower. Portrait of the Hero. Little, Brown and Company, Boston und Toronto, 1974, ISBN 978-0316540216, S. 556.

- Stephen Joseph Owen, Joe King (Hrsg.): My Kind of Football. David McKay Company, Philadelphia 1952, S. 88.

- Chet Grant: Before Rockne at Notre Dame. Impression and Reminiscence. Dujarie Press, Notre Dame, Indiana, 1968, S. 54.

- Hugh Craig: The Scrub Full-Back. A Gridiron Story of Skill, Thrills and Determination. In: Boys’ Life. The Boy Scouts’ Magazine. Boy Scouts of America, New York City, Oktober 1913, S. 3.

- John R. Thatcher: Purposeful Enjoyment: A Book for Secondary Boys’ Schools. Edmund James Arnold & Son Ltd., Leeds 1949, S. 58.

- Fred Kabotie, Bill Belknap: Fred Kabotie. Hopi Indian Artist. An Autobiography Told with Bill Belknap. Museum of Northern Arizona with Northland Press, Arizona 1977, S. 11.

- Duane Kendall Hale: Games Delawares Played. In: Turtle Tales. Oral Traditions of the Delaware Tribe of Western Oklahoma. Delaware Tribe of Western Oklahoma Press, Anadarko 1984, S. 33.

- Stewart Culin: Black Tom. In: William Wells Newell (Hrsg.) Journal of American Folk-Lore: Street Games of Boys in Brooklyn, N. Y. Volume IV, Houghton Mifflin Company, Boston and New York 1891, S. 224.

- Daniel Carter Beard: Black Tom. In: The American Boy’s Book of Sport. Outdoor Games for all Seasons. Charles Scribner’s Sons, New York 1896, S. 285–286.

- Jan-Daniel Georgens (Hrsg.): Der Wassermann. In: Medicinisch-pädagogisches Jahrbuch der Levana für das Jahr 1858. Druck und Verlag der typographisch-literarisch-artistischen Anstalt (Ludwig Carl Zamarski, Karl Dittmarsch & Comp.), Wien 1858, S. 335.

- Joseph Gruber: Der Wassermann. In: Die Pädagogik des Kindergartens und der Bewahranstalt. Verlag Ernst Heitmann, Leipzig 1873, S. 16.

- Johann Gedrat: Der Seeräuber. In: Hermann Wagner, Alexander Lion (Hrsg.): Illustriertes Spielbuch für Knaben. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg 1914, S. 87.

- Uwe Rheker: Wer hat Angst vorm Weißen Hai? In: Alle ins Wasser: Spielend schwimmen – schwimmend spielen. Spiel und Spaß für Anfänger. Meyer & Meyer Verlag, Aachen 2011, ISBN 978-3-89899-6-235, S. 150.

- Arnošt Muka: Słownik dołnoserbskeje rěcy. Akademičeskaja dvěnadcataja gosudarstvennaja tipografija, Petrograd 1921, S. 316.

- Annette Kellermann: Water Games. In: How to Swim. George H. Doran Company, New York 1918, S. 209.

- Dyor Dave: British Bulldog., HelloSport Magazine, Melbourne, Australien, 17. August 2021.

- Andreas Hippin: Wer hat Angst vorm British Bulldog?, Die Börsen-Zeitung. Zeitung für die Finanzmärkte, London, 29. April 2021.

- Steve Roud: British Bulldog and Other Chasing Games. In: The Lore of the Playground. Random House Books, London 2010, ISBN 9781407089324, S. 37–42.

- Elmer Dayton Mitchell, Bernard Sterling Mason: Tackling Pom-Pom-Pull-Away. In: Active Games and Contests. A. S. Barnes and Company, New York 1935, S. 269.

- Simona Marty: Rassismus-Vorwurf. Streit um Kinderspiel., 20min Tageszeitung, 14. Juni 2013.

- Francesca Falk: Postkolonialismus. In: Pim den Boer, Heinz Duchhardt, Georg Kreis, Wolfgang Schmale (Hrsg.): Europa und die Welt. Oldenbourg Verlag, München 2012, ISBN 978-3-486-70822-6, S. 55.

- Ernst Heinrich Meier: Der wilde Mann. In: Deutsche Sagen, Sitten und Gebräuche aus Schwaben. Bd. 1, Verlag der J. B. Metzler’schen Buchhandlung, Stuttgart 1852, S. 170.

- Schleswig-Holsteinischer Heimatbund (Hrsg.): Schleswig-Holstein. 1966, S. 188. (Auszug).

- Wilhelm Mannhardt: Der wilde Mann. In: Wald- und Feldkulte. Der Baumkultus der Germanen und ihrer Nachbarstämme. Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung (Eduard Eggers), Berlin 1875, S. 333–341.

- Hermann Wagner: Schafe aus, der Wolf ist da! In: Illustriertes Spielbuch für Knaben. Verlag Otto Spamer, Leipzig und Berlin 1888, S. 15–16.

- Wilhelm Scherer: Mannhardt. Wald- und Feldkulte. In: Karl Müllenhoff, Wilhelm Scherer, Elias von Steinmeyer (Hrsg.): Anzeiger für deutsches Alterthum und deutsche Litteratur., Bd. 3, Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1877, S. 184.

- Jeanne Marie von Gayette-Georgens, Jan-Daniel Georgens (Hrsg.): Wolf und Schafe. In: Illustriertes Allgemeines Familien-Spielbuch. Verlag Otto Spamer, Leipzig und Berlin 1882, S. 92.

- Monika-Akila Richards: Eleven Years. In: The Map of Me. True Tales of Mixed-Heritage Experience. Penguin Books, London 2008, ISBN 978-0-1410-3892-6, S. 72–73.