Bergbau in der Oberpfalz

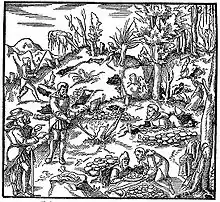

Der Bergbau in der Oberpfalz hatte seine wirtschaftliche Blütezeit zwischen dem 14. und dem 17. Jahrhundert. Die Region galt damals als eines der einträglichsten Fürstentümer Europas. Neben der Steiermark, Kärnten und dem Siegerland gehörte die Oberpfalz in dieser Zeit zu den größten Zentren der Eisenerzgewinnung und Eisenproduktion im deutschsprachigen Raum.[1][2]

Vorteilhaft hierfür war, dass in der nur dünn besiedelten Oberpfalz die dafür benötigten Rohstoffe Wasser und Holz ursprünglich reichlich vorhanden waren. Auch im benachbarten Fichtelgebirge herrschte intensiver Bergbau auf Zinn und Silber.

Mitte des 19. Jahrhunderts erlebte die Region einen erneuten Aufschwung, bis dann 1964 der Bergbau endgültig zum Erliegen kam.[2]

Beginn und Ausmaß der Erzgewinnung in der Oberpfalz

Über die Anfänge des Montanwesens in der Oberpfalz gibt es keine gesicherten Erkenntnisse. Neue archäologische und siedlungsgeschichtliche Forschungen deuten aber darauf hin, dass im Amberg-Sulzbacher Raum schon in der Karolingerzeit umfangreich Eisenerze abgebaut und weiterverarbeitet wurden. So lassen sich etwa für Amberg Verhüttung in der ottonischen Zeit, für Sulzbach neben Eisenverhüttung und -verarbeitung auch hoch spezialisiertes Buntmetallhandwerk bereits für die spätkarolingische Zeit nachweisen. Dass die hochwertigen Kreideerze dieses Raums bereits zur Eisenzeit bekannt waren und abgebaut wurden, ist denkbar, momentan jedoch nicht unmittelbar durch archäologisch erforschte Verhüttungsplätze zu belegen.

Die Eisenerzeugung in der Oberpfalz kann spätestens ab der Mitte des 13. Jahrhunderts als bedeutend weit über die Region angesehen werden. Vereinzelte Autoren des 20. Jahrhunderts versuchten deshalb den Begriff Ruhrgebiet des Mittelalters zu etablieren. Im Jahr 1219 erfolgte die Übertragung des Bergregals an Herzog Ludwig I durch den späteren Kaiser Friedrich II. Der Landesherr überließ aber zunächst alle bergbaulichen Befugnisse den Bergbauzentren Amberg und Sulzbach. Formal festgeschrieben wurde dies erst 1348 für Sulzbach und dicht darauffolgend 1350 für Amberg. Der Landesherr behielt sich den Bergzehnt vor, dieser wurde jedoch in vereinzelten Jahren auch den Städten überlassen, so dass beispielsweise die Stadtbefestigung von Amberg damit komplett finanziert werden konnte. Beginnend 1455 und verstärkend durch neue Bergordnungen 1457 und 1465 wurden die städtischen Bergprivilegien von Amberg und Sulzbach zunehmend beschnitten, so dass der Landesherr wieder stärkeren Zugriff auf die Erlöse des Bergbaus nehmen konnte.[3]

Zum Transport von Erz und Kohle wurden zweirädrige Karren benutzt. 1475 mussten in der Oberpfalz für den Transport der Erze 93 200 Fuhren bewältigt werden mit einer Durchschnittsentfernung von 40 km. Hinzu kamen 20 000 Fuhren für den Eisentransport und 122 000 Fuhren für den Transport der Holzkohle. Am Erzberg zu Amberg wurden 1595/96 121 000 t Eisenerz gefördert. Über 1000 Bergleute arbeiteten hier, zudem 173 Pferde. Die in diesem Jahr geförderten Erze hatten einen Wert von 118 000 rheinischen Goldgulden.[4] Die meisten Fuhren wurden von den Bauern in den Wintermonaten gemacht, was eine gute Nebeneinnahme war. Mit dem Aufblühen des Gewerbes ließen die Bauern zunehmend ihre Felder liegen und fuhren auch sommers für die Hämmer. Deswegen wurden im 16. Jahrhundert von der landesherrlichen Regierung die Anzahl der Mandate begrenzt, um das Fahren außerhalb der Wintermonate einzudämmen, was aber nicht viel half.[5]

Die industrielle Entwicklung bescherte der Region im Mittelalter einen immensen Aufschwung. Im Bergbau erreichte man bereits Tiefen von 100 bis 200 Metern. Die Zentren der Erzgewinnung lagen in Amberg, Sulzbach, Auerbach und Umgebung. Um diese Zentren herum entwickelten sich viele Hüttenwerke und in der gesamten Oberpfalz unzählige Hämmer und Hammermühlen. Noch heute künden Ortsnamen wie beispielsweise Weiherhammer von dieser Zeit. In diesen Hämmern wurden die Produkte hergestellt, die den Ruf der Oberpfalz als Ruhrgebiet des Mittelalters begründeten.

Folgen des wirtschaftlichen Aufschwungs

Jedoch brachte der immense Aufschwung durch die zahlreichen Hütten- und Hammerwerke auch Nachteile mit sich, schließlich hatten sie einen weitgehend ungeordneten Waldeinschlag mit entsprechenden Konsequenzen zur Folge. Aus Vilseck wird 1348 berichtet, dass eine Zahl Eisenhämmer stillgelegt werden musste, weil der dortige Wald von den Köhlern zur Produktion der massenhaft benötigten Holzkohle aufgebraucht worden war, was umso schlimmer war, da das Holz und andere Erzeugnisse des Waldes (Honig, Wachs) für viele andere Zwecke ein wichtiger Rohstoff für die bäuerliche Bevölkerung war. Ökologisch problematisch war, dass die nun entstehende Forstwirtschaft den natürlichen Mischwald aus Eichen und Buchen durch schnell wachsenden Nadelwald verdrängte. So entstanden eine Vielzahl von Waldordnungen, die den Holzeinschlag zu regulieren versuchten. In Auerbach gab es sogar ein eigenes Waldgericht. Wild- und Waldfrevel wurden mit drastischen Strafen geahndet. Der freie Holzeinschlag der Bauern für Brenn- und Bauholz wurde eingeschränkt, obwohl sie für die kurfürstlichen und klösterlichen Wälder Abgaben leisten mussten. Darüber kam es immer wieder zu Konflikten. Die Forderung nach freiem Holzeinschlag war denn auch eine der wichtigsten Forderungen der Bauern im Bauernkrieg von 1525.

Bereits die staufischen Kaiser, später die Nürnberger förderten die oberpfälzische Montanindustrie, die dadurch über drei Jahrhunderte bestimmend blieb. Um die Wende zum 16. Jahrhundert wurde noch ein Drittel der gesamten deutschen Erzförderung in der Oberpfalz erbracht.

Ende einer Ära

Durch die dramatischen Veränderungen des 16. Jahrhunderts durch Entdeckungen neuer Kontinente, neuer Techniken und des Finanzwesens verlor die Oberpfalz wirtschaftlich an Bedeutung. Ein Übriges trugen dazu die Hussitenstürme, der Dreißigjährige Krieg und die folgende politische Entwicklung bei.

An die Geschichte des ostbayerischen Bergbaus erinnert die Bayerische Eisenstraße, die als Ferienstraße von Pegnitz bis Regensburg überwiegend durch die Oberpfalz verläuft.[6]

Literatur/Quellen

- Konrad Ackermann: Die Oberpfalz. Grundzüge ihrer geschichtlichen Entwicklung. Bayer. Hypotheken- u. Wechsel-Bank, München 1987.

- Mathias Hensch: Montanarchäologie in der Oberpfalz – von der Forschung vergessen? In: Berichte zur bayerischen Bodendenkmalpflege. 43/44, 2002/3, München 2005, S. 273–288.

- Mathias Hensch: Erz, Feuer, Eisen. Eine kleine Geschichte des frühen Montanwesens in der mittleren Oberpfalz, Berlin 2018.

- Mathias Hensch: Archäologisch-historische Aspekte zum früh- und hochmittelalterlichen Montanwesen in der westlichen Oberpfalz. In: Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege 59, München 2018, S. 271–302.

- Mathias Hensch: Bemerkungen zur mittelalterlichen Montanlandschaft zwischen Premberg, Schmidmühlen und Amberg. In: Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz und in Regensburg 13, Büchenbach 2020, S. 105–148.

- Heinrich Knauer: Der Bergbau zu Amberg in der Oberpfalz. ein Beitrag zur vaterländischen Wirtschaftsgeschichte. Amberg 1913 (Digitalisat).

Einzelnachweise

- Andreas Bingener, Christoph Bartels, Michael Fessner: Die große Zeit des Silbers. In: Christoph Bartels, Rainer Slotta (Hrsg.): Der alteuropäische Bergbau. Von den Anfängen bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. (= Geschichte des deutschen Bergbaus. Band 1). Aschendorff, Münster 2012, ISBN 978-3-402-12901-2, S. 433.

- Webseite des Berg- und Industriemuseums Ostbayern

- Christoph Bartels, Lothar Klappauf: Das Mittelalter. In: Christoph Bartels, Rainer Slotta (Hrsg.): Der alteuropäische Bergbau. Von den Anfängen bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. (= Geschichte des deutschen Bergbaus. Band 1). Aschendorff, Münster 2012, ISBN 978-3-402-12901-2, S. 188.

- Franz Michael Ress: Der Eisenhandel der Oberpfalz in alter Zeit. Oldenbourg, München 1951, S. 6.

- Franz Michael Ress: Bauten, Denkmäler und Stiftungen deutscher Eisenhüttenleute. Verfasst im Auftrage des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute. Verlag Stahleisen, Düsseldorf 1960, DNB 453998070, S. 310.

- Homepage der Bayerischen Eisenstraße