Bahnstrecke Haifa–Darʿā

Die Bahnstrecke Haifa–Darʿā oder Jesre'eltalbahn (hebräisch רַכֶּבֶת עֵמֶק יִזְרְעֶאל Rakkevet ʿEmeq Jizreʿ'el, deutsch ‚Jesre'eltalbahn‘, oder kurz רַכֶּבֶת הָעֵמֶק Rakkevet ha-ʿEmeq, deutsch ‚Bahn des Tals‘; englisch Jezre'el Valley Line) war eine schmalspurige Strecke in der Spurweite von 1050 mm, die zum System der Hedschasbahn gehörte. Von der Hafenstadt Haifa verlief sie bis zum Bahnhof Darʿā im Hauran an der Hauptstrecke der Hedschasbahn von Damaskus nach Medina. Sie war die Strecke, die mit 258 m unter dem Meeresspiegel den tiefsten Punkt aller Bahnstrecken der Welt erreichte.

| Jesre'eltalbahn Haifa–Dar’a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Streckenlänge: | 161 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Spurweite: | 1050 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Maximale Neigung: | 2,0 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Minimaler Radius: | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Staaten: | Israel, Syrien / Jordanien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vorgeschichte

Ein erster Versuch, die Verbindung Haifa – Damaskus in Normalspur zu verwirklichen, unternahm 1882 die alteingesessene Beiruter Familie Sursuq. Die Hohe Pforte erteilte eine Konzession noch für die Strecke Akko – Damaskus. Da es den Sursuqs nicht gelang, das erforderliche Kapital aufzubringen, verfiel die Konzession.[1]

Die Konzession erhielt danach 1889 Jusuf Effendi Eljas und 1891 erneut, zusammen mit dem Briten Robert Pilling. Sie verkauften sie an die Syrian Ottoman Railway Company, hinter der der britische Unternehmer Hill mit seinen Thames Ironworks and Shipbuilding and Engineering stand. Der Bau begann 1892.

Unterfinanziert, kam das Unternehmen nicht über die Erdarbeiten für die ersten acht Kilometer hinaus, so dass der Staat 1895 die Konzession einzog und auf eine britische Gesellschaft übertrug. Ihr gelang es, bis 1899 die ersten acht Kilometer betriebsfertig her- und den Oberbau bis zum Kilometer 23 fertigzustellen. Zwischen Kilometer 30 und 35 sowie Kilometer 45 und 50 waren die Erdarbeiten in den nächsten Baulosen im Gang.

Der Baufortschritt verlief sehr zögerlich, weshalb die Regierung die Konzession 1902 zurückerwarb und das Projekt auf die Spurweite von 1.050 mm umstellte, um den Anschluss an die technischen Parameter der Hedschasbahn sicherzustellen. Marschall Kâzım Alpan Pascha (1855–1936), seit 1901 Minister für Bau und Betrieb der Hidschasbahn, erhielt die Jesreeltalbahn als Teil seines Ressorts hinzu. Die Arbeiten lagen in den Händen von Heinrich August Meißner, „Meißner Pascha“, und begannen am 11. April 1903.

Zweck

Gründe, diese teure und technisch anspruchsvolle Bahn zu bauen, gab es einige: Das Osmanische Reich konnte durch sie seine militärische Präsenz im Grenzgebiet zum britisch beherrschten Sultanat Ägypten stärken. Außerdem konnte auf der Strecke Baumaterial für die Hauptstrecke der Hedschasbahn über den Seeweg von Haifa, als dem nächst erreichbaren Mittelmeerhafen, zu deren Baustellen geliefert werden.

Weiter erschloss die Bahn die landwirtschaftlich produktiven Regionen von Hauranebene, Jordantal und Jesre'el-Ebene. Die Hohe Pforte versprach sich von der Bahn eine wirtschaftliche Wiederbelebung von Damaskus, das sich in einer andauernden wirtschaftlichen Depression befand, nachdem der neu eröffnete Sueskanal den Verkehr im Nahen Osten an sich gezogen hatte.

Und schließlich stand die von einer französischen Gesellschaft, der Chemin de Fer Damas – Hama et Prolongement (D.H.P.), erbaute und 1895 eröffnete Eisenbahn von Damaskus nach Beirut zum einen in ausländischem Eigentum und musste zum anderen das Libanongebirge betrieblich sehr aufwendig mit Zahnstangenabschnitten und Spitzkehren überwinden und war damit wenig leistungsfähig.

Diese politischen und strategischen Vorgaben verlangten die größtmögliche Beschleunigung des Vorhabens bei nur begrenzt zur Verfügung stehenden Geldmitteln. Die Bauleitung bemühte sich deshalb, die Trasse so weit wie möglich dem Gelände anzupassen und auf Kunstbauten und große Erdbewegungen zu verzichten.

Topografie

Die Strecke führte über 161 km von Haifa nach Dar’a, wo sie 123 km südlich von Damaskus in die Hauptstrecke mündete. Dazu musste das Jordantal, Nordende des Ostafrikanischen Grabenbruchsystems, durchquert und die begleitenden Randgebirge überwunden werden – eine beachtliche technische Herausforderung.

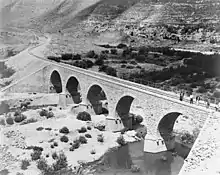

Die Trasse führte vom Tal Jesre'el hinunter bis unter Meeresspiegelhöhe und erreichte nahe dem Bahnhof Dschisr al-Madschami’ (hebr.: Gescher Nachalim) auf der Jordanbrücke gleichen Namens mit 246,47 m unter dem Meeresspiegel den tiefsten Punkt, auf dem eine Eisenbahn oberirdisch in der Welt je verkehrte. Von dort führte sie wieder hinauf zum See Genezareth (209 m unter dem Meeresspiegel) sowie anschließend über eine Reihe spektakulärer Viadukte durch die Schlucht des Jarmuk hinauf nach Syrien. Insgesamt wies die Bahn 141 Brücken, 392 Wasserdurchlässe und acht Tunnel mit einer Gesamtlänge von 1'100 m auf. Trotz der schwierigen Topographie kam eine Adhäsionsbahn zustande, die eine Maximalsteigung von 20 Promille und einen Minimalradius von 125 m einhält.

Die größten Schwierigkeiten bereitete der Aufstieg im Jarmuktal, wo die Höhendifferenz von 649 Metern auf einer Länge von nur 62 Kilometern zwischen dem See Genezareth (−187 m bei der Station Sammach, km 87) und dem Bahnhof Muzayrib (462 m über NN, km 149) überwunden werden muss. Dieser Bahnhof war bereits 1901 im Zuge der von Süden her vorgetriebenen Hedschasbahn eröffnet worden, als deren nördliche Fortsetzung durch Ankauf der bereits bis Muzayrib reichenden Hauranbahn geplant war. Als der Ankauf am Preise scheiterte, wurde Muzayrib Endbahnhof einer Stummelstrecke, da die Hedschasbahn dann ab Darʿā durch eine neue Strecke östlich parallel zur Hauranbahn bis Damaskus durchgebunden wurde.

Betrieb

Der Betrieb bis zur Jordanbrücke Dschisr al-Madschamiʿ/Gescher Nachalim (km 77) wurde im Laufe des Jahres 1904 aufgenommen, die Befahrbarkeit des Gleises über die weiteren 84 km bis Darʿa am 15. Oktober desselben Jahres hergestellt, der fahrplanmäßige Betrieb 1906 aufgenommen. Im Gesamtsystem der Hedschasbahn spielte die Verbindung zum Hafen Haifa eine herausragende Rolle. Die Strecke prosperierte wirtschaftlich, wobei sich eine Reihe von Umständen nachteilig auf die Wirtschaftlichkeit auswirkten:

- leichte Schienen von nur 21,5 kg/m Gewicht, was nur eine geringe Radsatzlast von 10 t zuließ.

- es fehlte zunächst an Werkstätten für die Fahrzeuge. Erst auf das wiederholte Drängen der Betriebs- und Bauleitung wurde am Kischon (auch: Qischon) eine größere Werkstätte errichtet; bis zu deren Fertigstellungstermin im Juli 1908 musste sich der Betrieb mit drei kleinen Werkstätten begnügen, die den Lokomotivschuppen angegliedert waren.

- das Personal rekrutierte sich durchweg aus der einheimischen Bevölkerung und war schlecht ausgebildet.

Ergänzungen

Nachdem die Bahn sich als wirtschaftlicher Erfolg erwiesen hatte,

- verlängerte der osmanische Staat 1911–1913 die Strecke um die Bahnstrecke Haifa–Akko und

- wurde 1912–1914 die Samarienbahn Afula–Nablus gebaut.

- Im Ersten Weltkrieg war die Jesre'eltalbahn Ausgangspunkt für ein Bahnsystem, das der osmanischen Armee für den Angriff auf die Briten am Sueskanal und im Sultanat Ägypten diente und von Afula aus – außer Schussweite der britischen Marine – nach Süden vorangetrieben wurde. Diese Strecken wurden beim Rückzug der Armeen der Mittelmächte aufgegeben und deren Trassen von den nachrückenden Briten eingenommen und teils umgespurt in deren normalspurige Bahnen übernommen.

Zwischen den Weltkriegen

Infrastruktur

Im Zuge des Ersten Weltkriegs trieben die britischen Militärbahnen, ausgehend von der Sinai-Bahn, eine normalspurige Strecke bis nach Lod vor. Ab dort spurten sie die eingenommene Schmalspurbahn Maṣʿūdiyya–Sinai der Osmanischen Militärbahn bis Tulkarm auf Normalspur um und verlängerten sie über Chadera bis November 1920 nach Haifa. Die Jesre'eltalbahn wurde weiter als Schmalspurbahn betrieben. Durch die veränderten politischen Verhältnisse verlief die Strecke zum Teil im Mandatsgebiet Palästina, das unter britischer Oberhoheit stand, und dem französisch verwalteten syrischen Mandatsgebiet.

Grenzbahnhof zwischen beiden Verwaltungen war das palästinensische al-Ḥammah, Lokomotivwechselbahnhof dagegen Sammach am See Genezareth.[2] Von 2010 bis 2015 renoviert ist der Bahnhof Zemach jetzt das Zentrum für Land-Israel-Studien (לִמּוּדֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל) der Akademischen Hochschule Kinneret im Jordantal (הַמִּכְלָלָה הָאֲקָדֶמִית כִּנֶּרֶת בְּעֵמֶק הַיָּרְדֵּן ha-Michlalah ha-Aqademīt Kinneret bə-ʿEmeq ha-Jarden). Den in Palästina gelegenen Teil der Jesre'eltalbahn betrieben die Palestine Railways (PR), der in Syrien liegende Teil firmierte als Chemin de fer du Hedjaz (CFH), wobei der Betrieb der Eisenbahn Damas–Hama et Prolongements (DHP) übertragen war.

Betrieb

Es verkehrten in der Zwischenkriegszeit nur noch drei Zugpaare pro Woche – vor dem Ersten Weltkrieg fuhr der Zug täglich. Mit der Übernahme des Mandats in Palästina durch Großbritannien verlagerten sich dessen Verkehrsbeziehungen in Richtung Ägypten. Der Personenzug von Haifa nach Damaskus war der direkte Anschluss des aus El Qantara (Ägypten) kommenden Nachtzuges. Der Fahrkomfort auf der Hedschasbahn war minimal. Schlaf- oder Speisewagen existierten nicht. Nur wenn der Salonwagen angemietet wurde, war es möglich, für dessen Passagiere vorgekochtes Essen zu servieren.

Zweiter Weltkrieg und Ende

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs standen sich an der palästinensisch-syrischen Grenze britische Einheiten und französisches Militär, das mit dem Vichy-Regime sympathisierte, gegenüber: Nach der Besetzung Frankreichs hatte Deutschland die hitlerfreundliche Regierung des Marschalls Pétain anerkannt und ihr die Kolonialstreitkräfte gegen die Bedingung belassen, dass deutsche Truppen die Bahnen im französischen Protektorat Tunesien und Mandats-Syrien zum Aufmarsch gegen den Sueskanal nutzen dürften. Dies und ein hitlerfreundlicher Umsturz im Irak ließen britische Truppen auf Damaskus vorstoßen, ein Unternehmen, dessen Logistik in erheblichem Maß über die Jesre'eltalbahn erfolgte. 1942 wurde die normalspurige Bahnstrecke Haifa–Beirut–Tripoli (HBT-Linie) entlang der Mittelmeerküste eröffnet, die die logistische Funktion der Jesre'eltalbahn als Verbindung zwischen Syrien und Ägypten weitestgehend übernahm, da sie topografisch viel unproblematischer war und das Umladen der Güter in den Spurwechselbahnhöfen entfiel.

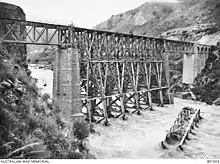

Die Jesre'eltalbahn wurde während des Bürgerkrieges in Palästina in der Nacht der Brücken (Sprengungen) 16./17. Juni 1946 von jüdischen Untergrundkämpfern unterbrochen, um der britischen Mandatsmacht einen Nachschubweg abzuschneiden. Der nach der Unabhängigkeit und der Teilung Palästinas in Israel verbliebene Rest der Strecke bis Sammach wurde von der Rakkevet Israel weiterbetrieben, jedoch nicht mehr regelmäßig bedient und 1951 stillgelegt, inzwischen 2016 in Normalspur neu eingerichtet (s. u.). Der im 1946 unabhängig gewordenen Syrien verbliebene Teil wurde ebenfalls weiterbetrieben, wies zuletzt jedoch keinen planmäßigen Verkehr mehr auf. Es fanden noch Sonderfahrten statt. Die seit 2007 hinterm al-Wahda-Damm auflaufenden Wasser des Jarmuk bedecken einen Teil der Strecke im Flusstal, u. a. die Bahnhöfe asch-Schadscharah und al-Maqarn wie auch Brücken. Mit dem Bürgerkrieg in Syrien endete auch oberhalb des Stausees der Betrieb.

Fahrzeuge

Hinsichtlich der eingesetzten Fahrzeuge siehe den entsprechenden Abschnitt in dem Artikel Hedschasbahn.

Neuerrichtung

Seit 2015 wurde die Strecke durch die Rakkevet Israel in dem in Israel gelegenen Abschnitt in Normalspur, bis Bet Sche’an als Neue Jesre'eltalbahn wieder errichtet und am 16. Oktober 2016 eröffnet.

Wissenswertes

Im Israelischen Eisenbahnmuseum in Haifa gibt es zahlreiche Exponate zu dieser Strecke. Auch im ab 2005 renovierten alten Bahnhof Kfar Jehoschuʿa / Tell al-Schammam (تل الشمام) eröffnete nach Abschluss der Arbeiten 2008 ein Museum der Jesre'eltalbahn.

Literatur

- Karl Auler-Pascha: Hedschasbahn. Gotha 1906

- Benno Bickel: Mit Volldampf durch die Wüste. Lokomotiv- und Betriebsgeschichte von Hedjazbahn und Bagdadbahn, in: Jürgen Franzke (Hrsg.): Bagdadbahn und Hedjazbahn. Deutsche Eisenbahngeschichte im Vorderen Orient, Nürnberg 2003, ISBN 3-921590-05-1, S. 139–143.

- Paul Cotterell: The Railways of Palestine and Israel. Tourret Books, Abington 1986, ISBN 0-905878-04-3

- Jürgen Franzke (Hrsg.): Bagdad- und Hedjazbahn. Deutsche Eisenbahngeschichte im Vorderen Orient. W. Tümmels, Nürnberg 2003, ISBN 3-921590-05-1

- Peter Heigl: „Bis Gleiskopf 17,6 wird fleißig Schotter gefahren und die Gleise zum zweiten Male gestopft und gerichtet“. Deutsche Bauingenieure bei Bauarbeiten der Hejaz- und Bagdadbahn, in: Jürgen Franzke (Hrsg.): Bagdadbahn und Hedjazbahn. Deutsche Eisenbahngeschichte im Vorderen Orient, Nürnberg 2003. ISBN 3-921590-05-1, S. 112–119.

- Uwe Pfullmann: Die Bagdad- und Hedjazbahn im Ersten Weltkrieg 1914–1918, in: Jürgen Franzke (Hrsg.): Bagdadbahn und Hedjazbahn. Deutsche Eisenbahngeschichte im Vorderen Orient. Nürnberg 2003, ISBN 3-921590-05-1, S. 125–138.

Weblinks

- Gerhard Henrich: Vergessene Bahn mit grosser Vergangenheit: Die Hedschas Bahn. Eine Fotosafari auf dem südlichen Teil von Kalaat Amara bis Medina. aktualisiert am 21. Oktober 2010 (>500 Fotos)

- Fotos und Infos zur Hedschasbahn früher und heute

- Josef Pospichal: Lokstatistik: Hedschasbahn. Hijaz Railway

Einzelnachweise

- Zu den Schwierigkeiten beim Bau vgl. Heigl

- Walter Rothschild, Arthur Kirby and the last years of Palestine Railways: 1945–1948, Berlin: Selbstverlag, 2009, zugl. London King's College Diss., 2009, Kap. 1, Abschnitt Gc, S. 26.