Zungen des Malteserordens

Zungen, im Sinn von Zunge als Synonym für Sprache, hießen vom 14. bis zum 18. Jahrhundert die landsmannschaftlichen Gliederungen des Malteserordens.

Diese Form der Organisation entstand zu Beginn des 14. Jahrhunderts, als der Orden die Insel Rhodos in Besitz nahm. Sie wurde auf einem 1301 abgehaltenen Generalkapitel des Ordens beschlossen. Zunächst gab es sieben Zungen: Provence, Auvergne, Frankreich, Italien, Aragon (mit Navarra, Kastilien-Leon und Portugal), England (mit Schottland und Irland) und Deutschland (seit 1428; mit Polen und Ungarn). Im Jahr 1462 trennten sich Kastilien-Leon und Portugal von Aragon und bildeten eine eigene achte Zunge.

Durch die Vorgänge während der Reformation wurden einzelne Zungen (z. B. die englische und deutsche) so geschwächt, dass sie diese Funktionen nicht mehr wahrnehmen konnten, so dass es zu einer Umorganisation kam. Im 18. Jahrhundert wurde die englische Zunge formal wiederbelebt und um Bayern, später auch um Russland erweitert.

Organisation

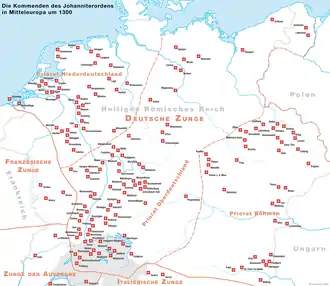

Wie sich an den Namen der Zungen leicht ablesen lässt, entsprach ihre Einteilung nicht den Sprachgrenzen, sondern fasste meist Ritter und Ordensniederlassungen mehrerer Nationen zusammen. So gehörten zum Beispiel zur deutschen Zunge auch alle Ritter aus den skandinavischen Ländern, sowie die aus Ungarn, Polen und Böhmen.

Jede Zunge verfügte über mindestens ein Großpriorat. Der Großprior und das von den Balleien und Kommenden beschickte Kapitel leiteten die einzelnen Ordensgliederungen. Diese waren in ihrem Sprengel für die Verwaltung des Ordensbesitzes, die Unterhaltung und Beaufsichtigung der caritativen Werke des Ordens (Hospitäler u. ä.) zuständig. Sie hatten auch die Vergabe von Pfründen, etwa Pfarreien die dem Orden inkorporiert waren, zu besorgen. Nicht zuletzt entrichteten die Zungen finanzielle Beiträge für die Verteidigung von Rhodos (ab 1530 Malta) gegen die Türken und für die Unterhaltung der Ordensflotte im Mittelmeer.

Sie waren aber auch direkt in der Ordenszentrale vertreten. Zum einen entsandten sie Ordensritter in das Generalkapitel, zum anderen war jeder Zunge ein Teil der Befestigung auf Rhodos zur Verteidigung zugewiesen. Diesen Abschnitt musste jede Zunge ausreichend mit Rittern und Söldnern besetzen. Jede Zunge hatte dort ein eigenes Haus (Auberge), in dem sich ihre Angehörigen versammelten und die Mahlzeiten gemeinsam einnahmen. Auf Malta wurde später in ähnlicher Weise verfahren.

Außerdem wählte jede Zunge ein Oberhaupt (Pilier) in den Ordensrat. Jedes Hohe Amt war dem Pilier einer Zunge zugewiesen.[1]

Die Ordensstruktur nach der Reorganisation von 1301 im Überblick

- Zunge der Provence: umfasst den Süden Frankreichs, mit zwei Groß-Prioraten in Toulouse und Saint-Gilles. Der Pilier war Großkomtur (zuständig für Schatzkammer, Magazine und das Arsenal).

- Zunge der Auvergne: Zentralfrankreich, mit dem Groß-Priorat Bourganeuf. Der Pilier war Großmarschall (Befehlshaber der Infanterie).

- Französische Zunge: Groß-Priorat Frankreich, mit Nord- und Westfrankreich; 1317 geteilt in die Groß-Priorate Aquitanien (Poitiers), Champagne und Frankreich. Der Pilier war Großhospitalier.

- Italienische Zunge: mit den Groß-Prioraten Messina, Barletta, Capua, Rom, Pisa, Lombardei und Venedig. Der Pilier war Großadmiral (Befehlshaber der Marine des Souveränen Malteserordens).

- Spanische Zunge, ab 1462 Zunge von Aragon: die Iberische Halbinsel, mit Groß-Prioraten Amposta, Katalonien, Kastilien und León (bis 1462), Navarra, und Portugal (bis 1462). Der Pilier war Großkonservator (Vorstand der inneren Verwaltung).

- Englische Zunge: mit den Groß-Prioraten England, Schottland und Irland. Im Zuge der Reformation de facto aufgelöst, 1780 mit dem Groß-Priorat Bayern als Englisch-Bayerische Zunge wiedergegründet. Der Pilier war Turcopolier (Befehlshaber der Reiterei).

- Deutsche Zunge (seit 1428): mit den Groß-Prioraten Böhmen, Ober- und Niederdeutschland, Dacia (Dänemark, Schweden), Polen und Ungarn. Der Pilier war Großbailli (Oberaufseher der Festungswerke).

- Zunge von Kastilien-Leon und Portugal (seit 1462): die Groß-Priorate Kastilien-León und Portugal. Der Pilier war Großkanzler (Oberrichter).[2]

Wappen

Die Zungen hatten entsprechend ihrer Herkunftsländer eigene Wappen:[3]

Wappen der Zunge der Provence

Wappen der Zunge der Provence Wappen der Zunge der Auvergne

Wappen der Zunge der Auvergne.svg.png.webp) Wappen der Französischen Zunge

Wappen der Französischen Zunge.svg.png.webp) Wappen der Englischen Zunge

Wappen der Englischen Zunge.svg.png.webp) Wappen der Deutschen Zunge

Wappen der Deutschen Zunge.svg.png.webp) Wappen der Zunge von Kastilien, Leon und Portugal

Wappen der Zunge von Kastilien, Leon und Portugal

Bayern und Russland in der Englischen Zunge

Bereits Max Emmanuel wollte aus der Herrschaft Angelberg ein bayerisches Großpriorat zur Versorgung seines Sohnes Emmanuel-François-Joseph schaffen, was jedoch am Widerstand der deutschen Zunge scheiterte.[4] 1780/82 gründete Kurfürst Karl Theodor von Bayern aus Teilen seines Besitzes zur Versorgung seines natürlichen Sohnes Karl August von Bretzenheim (1768–1823) ein von der deutschen Zunge unabhängiges Großpriorat Bayern, das der neuen "Englisch-Bayerischen Zunge" angehörte.

Formal war die Bildung eine Neubelebung der Englischen Zunge. Obwohl diese seit der Vertreibung des Ordens durch König Heinrich VIII. praktisch nicht mehr existierte, bestand der Orden auf ihrer rechtmäßigen Existenz. Eine neunte, bayerische Zunge zu schaffen, lehnte der Orden dagegen ab.[5] Der britische König Georg III. erteilte seine Zustimmung zur Verbindung des neugeplanten Bayerischen Großpriorats mit der Zunge Englands und dem Namen „Englisch-Bayerische Zunge“. An der zwischen Dezember 1781 und April 1782 erfolgten offiziellen Gründung der Englisch-Bayerischen Zunge des Malteserordens mit dem neuen Großpriorat Bayern war maßgeblich der spätere Generalvikar des Bayerischen Großpriorates und Kardinal Johann Casimir Häffelin beteiligt. Die Zunge bestand aus dem Großpriorat Bayern, welche über die Ballei in Neuburg verfügte, die aus den Neuburger und Sulzbacher Gütern des 1773 aufgehobenen Jesuitenordens gebildet wurde.[4][6] Bailli wurde Johann Baptist Freiherr von Flachslanden, der als Pilier der Englisch-Bayerischen Zunge auch den alten Titel des Turcopolier führte. Die vormals jesuitische Kollegskirche St. Michael wurde zur Hauptkirche bestimmt.[7]

Die Französische Revolution und die Dritte Polnische Teilung (Österreich, Preußen und Russland) 1795 änderte auch die Lage des Malteserordens. Zar Paul wurde Protektor des Priorats Polen und errichtete ein orthodoxes polnisch-russisches Priorat, das er 1797 durch Ordensbeschlüsse, also noch vor Eroberung Maltas durch Napoleon im Juni 1798, mit der Englisch-Bayerischen Zunge des Malteserordens verband.

Die Rheinbund-Staaten beschlossen dann 1806 die Auflösung des deutschen Großpriorats und die Enteignung des gesamten Ordensbesitzes in seinen Mitgliedsländern. 1808 wurden die Malteserbesitzungen auch im Königreich Bayern durch König Maximilian I. Joseph säkularisiert.

Siehe auch

Literatur

- Bertrand Galimard Flavigny: Histoire de l'ordre de Malte. Perrin, Paris 2006, ISBN 2-262-02115-5.

- Thomas Freller: Rußlands Blick auf eine neue Welt. Kartharina II. und die russische Annäherung an den Malteserorden, in: Jahrbücher für die Geschichte Osteuropas, NF 51/2, 2003, S. 161–184.

Einzelnachweise

- Die alten Zungen der Ritter. In: Order of Malta. Abgerufen am 25. Februar 2022 (deutsch).

- Zeno: Lexikoneintrag zu »Johanniterorden«. Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 10. ... Abgerufen am 24. Februar 2022.

- Emissione 423 – Bandiere delle antiche lingue del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta. In: Order of Malta. Abgerufen am 27. Februar 2022 (italienisch).

- Johanniterorden/Malteserorden – Historisches Lexikon Bayerns. Abgerufen am 24. Februar 2022.

- Juliet Rix: Malta and Gozo. Bradt Travel Guides, 2013, ISBN 978-1-84162-452-5 (google.at [abgerufen am 24. Februar 2022]).

- Johann Ludwig Klüber: Essai sur l'ordre de Malte ou de St. Jean et sur ses rapports avec l'Allemagne en général et avec le Brisgau en particulier. éditeur inconnu, 1806 (google.at [abgerufen am 24. Februar 2022]).

- Ludwig Steinberger: Die Gründung der baierischen Zunge des Johanniterordens. Ein Beitrag zur Geschichte der Kurfürsten Max II. Emanuel, Max III. Joseph und Karl Theodor von Baiern. S. 225–226. Berlin 1911 (Historische Studien; 89)