Zeitschrift des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins

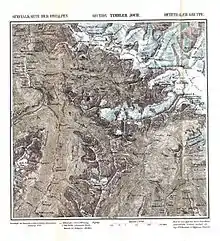

Die Zeitschrift des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins war ein seit 1872, nach dem Zusammenschluss der Alpenvereine, erschienenes Jahrbuch des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins. Sie ging aus dem zuerst 1865 veröffentlichten Jahrbuch des Oesterreichischen Alpenvereins, und der von 1870 bis 72 erschienenen Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins hervor. Im Gegensatz zu den Mittheilungen des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins, einer von Theodor Petersen seit 1875 herausgegebenen periodischen Publikation für Nachrichten mit aktuellerem Bezug und Vereinsangelegenheiten, beschrieb die Zeitschrift auf meist hohem wissenschaftlichem Niveau die Erforschung und Erschließung der Gebirge. Autoren waren in der Regel die führenden Wissenschaftler und Alpinisten der Zeit. Jedem Band lag die Karte einer alpinistisch interessanten Berggruppe bei. Die Alpenvereinskarten spiegelten den jeweils fortgeschrittensten Stand der Kartographie und gelten noch heute mit ihrem Detailreichtum in großem Maßstab (1:25.000) als Referenz. Über Jahrzehnte federführend in der Herstellung der Alpenvereinskarte waren Richard Finsterwalder und dann dessen Neffe Rüdiger.

Geschichte

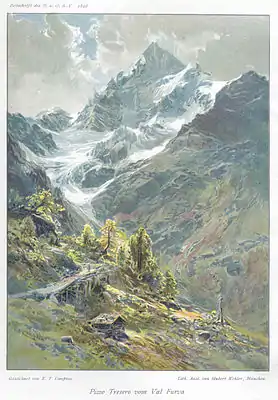

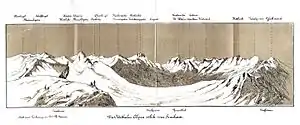

Vor dem Zusammenschluss der beiden Alpenvereine veröffentlichte der OeAV in Wien von 1865 bis 1873 sein Jahrbuch, das wiederum die Vereins-Publicationen des OeAV als Vorläufer hatte. Herausgeber war Johann August Edmund Mojsisovics von Mojsvár, einer der Gründer des OeAV. Die Bände hatten eine reiche Ausstattung und wiesen zahlreiche sogenannte, teilweise farbige Kunstbeilagen auf, die den Lesern realistische Ansichten der Berglandschaft boten. Von 1870 bis 1873 erschien, von Karl Haushofer in München herausgegeben, in ähnlicher Ausstattung die Zeitschrift des DAV. Mit dem Zusammenschluss der beiden Vereine im Jahr 1873 erschien ein Jahr vorher bereits diese Zeitschrift als mit dem österreichischen Jahrbuch identische Ausgabe.[1] Seitdem hieß die Publikation Zeitschrift des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins bzw. ab dem 1895 veröffentlichten Band 26 Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins und erschien bis 1937, nach dem Anschluss Österreichs von 1938 bis 1942 als Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins. Redakteure nach Karl Haushofer waren ab 1887 Theodor Trautwein, ab 1889 Johannes Emmer, ab 1895 Heinrich Heß, ab 1920 Hanns Barth und von 1939 bis 1942 Josef Julius Schätz.

Gegen Ende des Ersten und 1942 im Zweiten Weltkrieg erschienen die Bände nicht mehr in Leinenbindung, sondern nur noch broschiert, auf schlechtem Papier gedruckt und mit deutlich geringerem Umfang als die vorherigen Ausgaben.[2] Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der DAV zunächst von den Alliierten verboten und konnte sich erst 1952 neu konstituieren. Der OeAV konnte bereits 1945, da er als politisch unbelastet galt, neu gegründet werden und veröffentlichte 1949 sein erstes Alpenvereins-Jahrbuch nach dem Krieg mit 14 Aufsätzen und Artikeln. Der DAV brachte 1951 sein erstes Jahrbuch heraus und nannte es Überbrückungsband 1943 – 1951. Ab 1970 gaben die beiden Vereine schließlich wieder ein gemeinsames Alpenvereins-Jahrbuch heraus, das abwechselnd von einer Redaktion des DAV und einer des ÖAV verantwortet wurde. Ab 1981 fiel der Bindestrich im Titel weg. Im Doppeljahrgang 1982/83 trat erstmals der Alpenverein Südtirol (AVS) in Bozen als Mitherausgeber auf. Seit 1985 trägt das Alpenvereinsjahrbuch den Zusatz Berg mit der jeweiligen Jahreszahl und dem Untertitel Zeitschrift Band 135 (für den Jahrgang 2011).

Inhaltliches im 19. Jahrhundert

Schon in den ersten Jahren lag der inhaltliche Schwerpunkt nicht nur auf biologischer, geographischer und geologischer Erforschung der Gebirge, sondern ebenso auf der Erschließung der Gebirge. Dabei spielten auch Berichte über Erkundung und Vermessung der Landoberfläche in Hinsicht auf eine genaue Kartierung eine wichtige Rolle als Voraussetzung weiterer Forschungen. Im Laufe der Jahre, mit zunehmender wissenschaftlicher Erkenntnis, traten reine Tourenbeschreibungen und Erstbesteigungen in den Vordergrund. Das Gebiet war zwar im Grunde auf die Ostalpen, das traditionelle Arbeitsgebiet der Vereine, eingegrenzt, doch erschienen später auch immer wieder Berichte von Reisen in Übersee. Einen Schritt über das rein Alpinistische hinaus ging 1875 Eduard Richter mit einem Beitrag über den Tiroler Volksaufstand von 1809. Im Jahrgang 1875 erschien auch zum ersten Mal ein Bericht über ein Gebirge außerhalb der Alpen, die Hohe Tatra.[3] Dann folgten bergmedizinische und volkskundliche Beiträge über die Bergvölker. 1877 erschien eine Kunstbesprechung über ein Bild des damals bekannten Landschaftsmalers Albert Emil Kirchner.[4] 1884 schrieb zum ersten Mal eine Frau einen Artikel in der Zeitschrift. Hermine Tauscher-Geduly aus Pressburg veröffentlichte einen mehrseitigen Bericht ihrer Besteigung der Trafoier Eiswand.[5] Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als die Alpen weitgehend erforscht waren, erschienen in der Zeitschrift erstmals Berichte aus Übersee. Albrecht Penck berichtete im Jahrgang 1898 über den Illivillewaet-Gletscher im nordamerikanischen Selkirkgebirge. Einen Bericht über den Uschba im Kaukasus steuerte Willi Rickmer Rickmers bei.[6] Es folgte 1899 ein Artikel über den Ararat, 1900 über die Alpen Nordamerikas, 1904 über die argentinischen Kordilleren und der Bericht über eine Expedition zum K2 von Heinrich Pfannl.

20. Jahrhundert

Im 20. Jahrhundert stand die Zeitschrift immer mehr im Zeichen großer Expeditionen und Weltreisen, die europäischen Gebirge bildeten aber noch den inhaltlichen Schwerpunkt. 1908 wurde die Sächsische Schweiz als Klettergebiet in der Zeitschrift entdeckt. Gustav Adolf Kuhfahl stellte fest, dass die Lust zur Bergsteigerei in Deutschland mehr und mehr Gemeingut breiter Volkskreise geworden ist.[7] Ab dieser Zeit fanden auch die Kletterer ihren Platz in den Bänden der Zeitschrift. Worte aus Friedrich Schillers Drama Maria Stuart zitiert die Autorin Margarethe Grosse im Jahr 1911 in ihrem Aufsatz über Gebirgsluftfahrten im Freiballon und empfiehlt, sich mit Pelzen zu bekleiden und den Korb mit Heu auszupolstern, da bei diesen Ballonfahrten Höhen von über 5000 Metern erreicht werden und daher sehr niedrige Temperaturen herrschen.[8] 1913 erschien ein erster Bericht über Bergfahrten in den japanischen Alpen von Wilhelm Steinitzer. Im selben Jahr brachte die Zeitschrift einen ausführlichen Betrag über den Naturschutz von Adolf von Guttenberg,[9] nachdem ein erster früher Bericht über die Bedeutung des Bergwaldes bereits 1872 von einem Ministerialsekretär Bazing veröffentlicht wurde.[10] 1914 berichtete Willi Rickmer Rickmers ausführlich von einer Pamir-Forschungsreise im Jahr 1913, dem ersten, aus allgemeinen Vereinsmitteln öffentlich geförderten Unternehmen außerhalb der Alpen.[11]

Erster Weltkrieg

Ab 1915, mit dem Beginn des Gebirgskriegs, änderte sich einiges in der Zeitschrift. Die Schriftart war von Anfang an eine Antiqua, ab 1915 wurde für den Satz eine Frakturschrift verwendet. Außerdem verringerte sich kriegsbedingt der Umfang der Bände. Umfasste er 1914 noch über 350 Seiten, waren dies 1915 100 Seiten weniger. Die Ausgabe von 1917 hatte nur noch etwa 200 Seiten. Inhaltlich änderte sich zunächst wenig. 1916 erschien ein erster Artikel über den Krieg, den der damals bekannte Autor für Heimatromane Gustav Renker als gewünschte Abrechnung bezeichnete.[12] 1917 schrieb der nationalistische Innsbrucker Universitätsprofessor Michael Mayr einen Aufsatz über die Entwicklung der nationalen Verhältnisse in Welschtirol, in dem er für das Trentino, damals als Welschtirol bezeichnet, ein starkes und bodenständiges Deutschtum forderte.[13] Im letzten Kriegsjahr erschien die Zeitschrift mit einem Artikel von J. Aichinger mit dem Titel: Die Julischen und Karnischen Alpen im Kriege. Die letzten Sätze des Textes lauten: Längst sind nun die Grenzen Kärntens vom Feinde befreit [...]. Wenn wieder einmal der allgemeine Friede eingekehrt sein wird, werden viele [dorthin] kommen, wo unsere tapferen Krieger einen doppelten Kampf, gegen einen heimtückischen Feind und gegen übermächtige Naturgewalten geführt haben. Mögen sie dann dankbar derer gedenken, die diesen Kampf siegreich bestanden haben [...].[14]

Zwischenkriegszeit

Der Erste Weltkrieg wurde in der Zeitschrift nicht näher besprochen oder gar kommentiert. Nur Episoden, Heldentaten der eigenen Streitkräfte und Herabwürdigungen der gegnerischen Italiener fanden Eingang in das einstmals wissenschaftlich seriöse Medium des Alpenvereins. Die Auswirkungen des Vertrags von Saint-Germain von 1919 mit dem Verlust Südtirols waren nicht zu übersehen. So schrieb in der Festzeitschrift 1919 zum 50-jährigen Bestehens des DOeAV H. Menger: Das Schicksal unseres Landes ist nunmehr entschieden. Die Stimmen, die überall, soweit deutsche Zunge klingt, für die Einheit Tirols erschallten, waren in den Wind gesprochen, Deutsch-Südtirol mit dem Juwel der Alpen, den Dolomiten, wurde dem Verräter zuerkannt. Ansonsten sind offene politische Ansichten der Autoren nur selten zu finden, was mit der Satzung des Alpenvereins im Einklang steht. Einzelheiten über die Kriegsführung beschrieb noch im Jahr 1921 Fritz Andrä von Fischer-Poturzyn in seinem Beitrag mit dem Titel Gesprengte Gipfel, in der die Sprengung des Col di Lana detailliert dokumentiert wird.[15] 1922 hatte die Zeitschrift nur noch 100 Seiten, doch 1924 erholte sie sich wieder, ein erster Bericht über den Mount Everest von dem Jenaer Geographen G. W. von Zahn wurde veröffentlicht.[16] Einen Artikel aus Südamerika enthielt der Band aus dem Jahr 1927. Rudolf Dienst beschrieb Bergfahrten in Bolivien, das er das südamerikanische Tibet nannte.[17] Nachdem die Alpen nach Ansicht des Alpenvereins so gut wie komplett erforscht waren, begann man sogenannte Kundfahrten in neue Gebiete zu organisieren. Der DOeAV sah in der Eroberung und Erforschung fremder Hochgebirge seine neue Aufgabe. Die erste große Expedition führte bereits 1913 in den zentralasiatischen Pamir. Aber das war eine einzelne Unternehmung, zudem umstritten, weil viele Mitglieder in den Sektionen diese Aktivitäten mit Skepsis sahen, besonders in finanzieller Hinsicht. Die Zeitschrift des Jahrgangs 1929 spiegelte diese neuen Interessen des DOeAV. Hans Pfann und Carl Troll veröffentlichten einen umfangreichen Bericht über die Andenexpedition von 1928. Im gleichen Jahr befanden sich auch Willi Rickmer Rickmers und Philipp Borchers auf einer Expedition im Alai-Pamir-Gebiet, um unter anderem den Fedtschenko-Gletscher zu erforschen. Im Alpenverein herrschte zu jener Zeit ein Geist des Aufbruchs. Borchers leitete seinen Aufsatz mit den optimistischen Worten Josephs von Eichendorff ein: Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt.[18] Im Jahr 1929 fand unter maßgeblicher Beteiligung des DOeAV eine Fahrt in den Himalaya statt. Leiter der Fahrt war der spätere nationalsozialistische Sportfunktionär Paul Bauer. Er begann seinen Bericht über den Besteigungsversuch des Kangchendzönga mit den Worten: [...] überflüssige und unbrauchbare Leute, darunter zehn ehemalige Everestleute, wurden entlassen. Wir behielten noch 17 Sherpas und Buthias.[19] Auch 1930 fuhr man in den Himalaya, um Gipfel zu erreichen. Im gleichen Band des Jahres 1931 wird auch von einer Kaukasus-Kundfahrt berichtet, die 1929 stattfand und unter anderem das Ziel hatte, seit dem Krieg verkümmerte Kontakte mit russischen Bergsteigern zu halten. Willy Merkl, der 1934 am Nanga Parbat zu Tode gekommene Alpinist, schrieb in seinem Beitrag zur Rolle der Frau im Kaukasus, dass ein heiratslustiger Tatar für eine Braut 1000 Rubel aufbringen müsse, es ist eigentlich nicht zu verwundern, daß dort eine Frau so hoch im Preis steht. Wenn die Frau auch bei fast allen Völkern des Kaukasus wenig geachtet ist, so gilt sie doch als Arbeitstier und muß alle schweren Arbeiten allein verrichten, während der Herr der Schöpfung seine Tage in der Hauptsache mit Nichtstun verbringt.[20] Das Anekdotische hatte ebenso wie das Wissenschaftliche seinen Platz in der Zeitschrift. Ab 1932 verlagerte sich das Interesse zum Nanga Parbat. Bis 1939 wurden fünf Nanga-Parbat-Expeditionen durchgeführt. Über die Himalaya-Expedition 1932 verfasste Willy Merkl einen Bericht für den Jahrgang 1933 der Zeitschrift, die seit 1932 den Klammerzusatz Jahrbuch trug. Einen ersten Bericht über die Neuseeländischen Alpen lieferte Franz Malcher 1934, der dort bereits Anfang 1914 weilte.[21] Die zweite Nanga-Parbat-Expedition beschrieb im Jahrgang 1935 Fritz Bechtold. Gleich zu Anfang seines Artikel stellt er die schicksalsverbundene Anteilnahme des deutschen Volkes an der Nanga-Parbat-Expedition 1934 fest, ein Mythos war geboren. Auch diese Unternehmung scheiterte. Merkl und acht von elf Sherpas fanden den Tod.[22]

1938 bis 1942 – Anschluss Österreichs und Zweiter Weltkrieg

1938 verschwand mit der sogenannten Gleichschaltung der alpinen Vereinigungen der Hinweis auf den OeAV aus dem Titelblatt der Zeitschrift. Leopold Landl aus Wien schrieb über das Flusswandern im Faltboot und Karl Schmitt referierte über Gipfelfahrten in der Arktis.[23] Noch sah alles nach Normalität aus im Alpenverein. Doch die Ausgabe von 1939 brachte auf Seite 1 ein Geleitwort des 1946 zum Tode verurteilten Kriegsverbrechers und neuen Führers des Alpenvereins Arthur Seyß-Inquart. In seinem Text mit dem Titel Der Auftrag stellte er klar, in welche Richtung der Alpinismus nach dem Anschluss Österreichs zu gehen habe. Den politischen Auftrag des Alpenvereins beschreibt er so: „Das deutsche Volk werde ein Volk von Bergsteigern“, und der Alpenverein solle das ganze Volk ertüchtigen und weltanschaulich erziehen. Den Text illustriert ein Linolschnitt des Bozener Zeichners Heini (Heinz) Gschwendt: Ein riesenhafter Adler auf einem hinter einer Bergkulisse aufgehenden Hakenkreuz, eingefasst in einem Eichenlaubkranz. Der Reserveoffizier und 1944 als Widerstandskämpfer hingerichtete Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg aus Berlin erläutert als Vorsitzender des Reichsdeutschen Sektionenverbands im Deutschen Alpenverein die Gleichschaltung der alpinen Vereine seit dem 14. März 1938. Meinhart Sild, seit 1938 Seyß-Inquarts persönlicher Referent für den DAV, beschreibt in einem militant anmutenden Beitrag (Der neue Weg) die neue Funktion des DAV: [...] sein Verhältnis zur SS und zur Wehrmacht, in dem das Bergsteigen als Mittel der Mannschafts- und Führerbildung und der Wehrerziehung unmittelbar zur Wirkung gelangt.[24] In der Ausgabe von 1940 wurde über den modernen Schilauf mit Liften berichtet, die Gewinnung des Latschenkiefernöls in Tirol und als Hauptthema über eine Reise in den Sikkim-Himalaya, die den Zweck hatte, den Tent Peak, die Twins und den Nepal Peak anzugreifen, wie Ernst Grob schrieb. Nur drei Teilnehmer, Grob, Herbert Paidar und Ludwig Schmaderer, machten sich mit 70 Trägern und Trägerinnen auf den Weg. Die Expedition war ein Erfolg, die Erstbesteigung des Tent Peaks gelang.[25] Im Jahr 1941 erschien das Jahrbuch (Zeitschrift) [sic!] [...] aus kriegsbedingten Gründen wider Erwarten nur in verringertem Umfange [...] ohne die bis dahin übliche Kartenbeilage. Ein Gutschein war beigefügt, der eine Mark Preisnachlass auf die nächste Ausgabe 1942 versprach. Im Alpenverein glaubte man offenbar an einen kurzen Krieg. In der Ausgabe von 1941 erschienen Aufsätze über eine Anden-Kundfahrt nach Peru im Jahr 1939, Erika Hubatschek berichtete von den Mähdern der Bergbauern und Karl Ginhart schrieb über die bildende Kunst in Kärnten. Viele Autoren waren im Krieg, die Zeitschrift musste sich einschränken. 1942 kam das Ende. Auf schlechtem Papier, mit deutlich weniger Fotografien, aber mit der ein Jahr zuvor versprochenen Beilage der Alpenvereinskarte der Granatspitzgruppe erschien die letzte Ausgabe der traditionsreichen Zeitschrift des Alpenvereins, die fast nur noch Belangloses oder Propagandistisches enthielt. Der Rassenhygieniker Ignaz Anton Kaup erkennt in einem Beitrag über Die Alpenbewohner im Wandel der Rassensystematik einen Homo alpinus: Bei den kinderfreudigen germanischen Bergbauern gibt es kein Einschleichen und Einsickern der Ostrasse entlang des Alpenkammes. Bergsteiger und Soldat nannte der nationalsozialistische Schriftsteller und Lehrer Karl Springenschmid sein Vorwort: Bergsteiger und Soldaten [...] sind Gestalten, die aus dem gleichen kämpferischen Wesen unseres Volkes kommen. Kampf ist ihr Element. Seinen Artikel beendet er mit den Worten: Einst, wenn auf den Bergen, als den stummen Zeugen deutschen Heldenkampfes die Feuer des Sieges brennen, wird der deutsche Soldat wieder zurückkehren in die Berge der Heimat.[26]

Autoren (Auswahl)

Die Stammautoren der Zeitschrift im 19. Jahrhundert waren in erster Linie Alpinisten, die aus wissenschaftlichem Interesse die Alpen erforschen wollten und in der Zeitschrift eine Möglichkeit hatten ihre Erkenntnisse zu veröffentlichen. Viele von ihnen beschrieben aber auch ihre touristischen Bergfahrten und Erstbesteigungen:

- Hermann von Barth

- Edward Theodore Compton

- Karl von Czoernig-Czernhausen

- Josef Daimer

- Ludwig Darmstaedter

- Carl Diener

- Fritz Frech

- Julius von Hann

- Theodor Harpprecht

- Ludwig Purtscheller

- Eduard Richter

- Friedrich Simony

- Carl Sonklar

Im 20. Jahrhundert schrieben neue Autoren über ihre großen außereuropäischen Reisen oder auch besondere sportliche Leistungen:

Weblinks

- Die Österreichische Nationalbibliothek veröffentlicht auf ihrer Internetseite (ANNO) die Ausgaben der Zeitschrift von 1872 bis 1937.

- Die Bibliothek des Deutschen Alpenvereins veröffentlicht auf ihrer Internetseite ebenfalls die Ausgaben der Zeitschrift von 1869 bis zur laufenden Ausgabe.

Einzelnachweise

- Johannes Emmer: Register zu den Vereinsschriften des deutschen und österreichischen Alpenvereins. Band 1: 1863–1905. Innsbruck 1906, OBV, S. 3 f.

- Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins, Band 73, München 1942

- Zeitschrift, Band VI, München 1875, 1. Abteilung S. 166 ff. und 2. Abteilung S. 147 ff.

- Zeitschrift, Band VII, München 1877, S. 145 f.

- Zeitschrift, Band XV, Salzburg 1884, S. 87 ff.

- Zeitschrift, Band XXIX, München 1898, S. 55 ff. und S. 182 ff.

- Zeitschrift, Band XXXIX, München 1908, S. 177 ff.

- Zeitschrift, Band XLII, München 1911, S. 1 ff.

- Zeitschrift, Band XLIV, Wien 1913, S. 141 ff. und S. 54 ff.

- Zeitschrift, Band III, München 1872, 1. Abteilung S. 319 ff

- Zeitschrift, Band XLV, Wien 1914, S. 1 ff. und S. 52 ff.

- Gustav Renker: Der Krieg in den Bergen. In: Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins, Jahrgang 1916, Band 47, S. 219–236. (online bei ANNO)..

- Zeitschrift, Band 48, Wien 1917, S. 49 ff.

- Zeitschrift, Band 49, Wien 1918, S. 178 ff.

- Zeitschrift, Band 52, München 1921, S. 28 ff.

- Zeitschrift, Band 55, München 1924, S. 149 ff.

- Zeitschrift, Band 58, München 1927, S. 91 ff.

- Zeitschrift, Band 60, Innsbruck 1929, S 1. ff., S. 59 ff. und S. 64 ff.

- Zeitschrift, Band 61, Innsbruck 1930, S. 1 ff.

- Zeitschrift, Band 62, Innsbruck 1931, S. 47 ff. und S. 88 ff.

- Zeitschrift (Jahrbuch), Band 65, Stuttgart 1934, S. 212 ff.

- Zeitschrift (Jahrbuch), Band 66, Stuttgart 1935, S. 1 ff.

- Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins, Band 69, Bruckmann München und Wien 1938, S. 41 ff. und S. 202 ff.

- Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins, Band 70, München 1939, S. 1 f., S. 5 ff. und S. 7 ff.

- Ernst Grob: Deutsche im Sikkim-Himalaja 1939. (Ernst Grob, Herbert Paida und Ludwig Schmaderer). In: Josef Julius Schätz (Red.): Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins (Jahrbuch), Band 71, München 1940, S. 43–53. (Online bei ALO).

- Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins, Band 73, München 1942, S. 31 ff. und S. XI, ff.