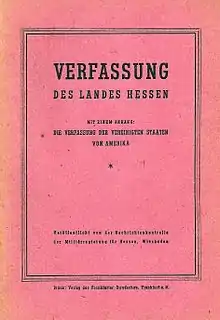

Verfassung des Landes Hessen

Die Verfassung des Landes Hessen (inoffizielle Abkürzung: HV für Hessische Verfassung) vom 1. Dezember 1946 ist die verfassungsrechtliche Grundlage für die staatliche Ordnung des Landes Hessen. Sie ist die älteste deutsche Landesverfassung, die noch in Kraft ist.[1]

| Basisdaten | |

|---|---|

| Titel: | Verfassung des Landes Hessen |

| Kurztitel: | Hessische Verfassung (nicht amtlich) |

| Abkürzung: | HV (nicht amtlich) |

| Art: | Landesgesetz |

| Geltungsbereich: | Hessen |

| Rechtsmaterie: | Verfassungsrecht |

| Fundstellennachweis: | Wortlaut der Verfassung |

| Erlassen am: | 1. Dezember 1946 (GVBl. S. 229, berichtigt 1947 S. 106, berichtigt 1948 S. 68) |

| Inkrafttreten am: | 1. Dezember 1946 |

| Letzte Änderung durch: | Gesetz zur Ergänzung des Artikel 4 (Stärkung der Kinderrechte) vom 12. Dezember 2018 (GVBl. I S. 752) |

| Inkrafttreten der letzten Änderung: |

22. Dezember 2018 |

| Bitte den Hinweis zur geltenden Gesetzesfassung beachten. | |

Entstehung

Zur Vorbereitung der Schaffung einer Verfassung wurde ein Vorbereitender Verfassungsausschuss gebildet, dessen Mitglieder nicht gewählt, sondern vom Hessischen Ministerpräsidenten Karl Geiler mit Billigung der Amerikanischen Militärregierung ernannt wurden. Entsprechend den Weisungen der Militärregierung wurde der Ausschuss nicht streng nach Parteienproporz, sondern auch nach dem Gesichtspunkt der Expertise besetzt. Zu seinen Mitgliedern zählten neben Ministerpräsident Geiler als Vorsitzendem die Minister Werner Hilpert (CDU), als stellvertretender Vorsitzender, Hans Venedey und Georg-August Zinn (beide SPD), Staatssekretär Hugo Swart, die Regierungspräsidenten Ludwig Bergsträsser und Fritz Hoch (beide SPD), der Frankfurter Oberbürgermeister Kurt Blaum (CDU), die Professoren Walter Jellinek (Staatsrechtler aus Heidelberg) und Karl Vossler (Historiker aus Frankfurt), sowie Politiker wie der spätere Bundesaußenminister Heinrich von Brentano (CDU), Leo Bauer (KPD) und später auch Georg Weinhausen (LDP).[2] Der Vorbereitende Verfassungsausschuss, der seine Arbeit am 12. März 1946 aufnahm, ist nicht mit dem als eine Art Vorparlament agierenden Beratenden Landesausschuss zu verwechseln, dem jeweils zwölf Teilnehmer der vier in Hessen relevanten Parteien angehörten und der vom 26. Februar bis 14. Juli 1946 tagte.

Am 30. Juni 1946 fanden Wahlen zur verfassungsberatenden Landesversammlung statt. Bei einer Wahlbeteiligung von 71 % erzielte die SPD 44,3 %, die CDU 37,3 %, die KPD 9,7 % und die FDP 6 %.

Von Seiten der ernannten Allparteienregierung (dem Kabinett Geiler) war das Innenministerium (amtlich damals: Der Minister des Innern) unter dem Minister Hans Venedey (SPD) und dem Staatssekretär Valentin Heckert (KPD) an der Ausarbeitung des Entwurfes zur neuen Verfassung beteiligt.

Die Landesversammlung verabschiedete am 30. September 1946 den Entwurf der hessischen Verfassung. Am 1. Dezember 1946 fand die Volksabstimmung über die Verfassung statt: die Wähler stimmten mit 76,4 % für die Gesamtverfassung und mit 72 % für den Sozialisierungsartikel 41. Damit trat sie als zweite deutsche Landesverfassung der Nachkriegszeit (zwei Tage nach der Landesverfassung des 1952 aufgelösten Landes Württemberg-Baden) in der amerikanischen Zone in Kraft.

Artikel 41 sah Sozialisierungen in den Bereichen Bergbau, Eisen und Stahl sowie Energie und Verkehr vor, die jedoch nie vollständig verwirklicht wurden.

Weitere wichtige Punkte mit Verfassungsrang waren: Anerkennung der Würde und Persönlichkeit des Menschen auch in der Ökonomie, das Recht auf Arbeit, der Achtstundentag, ein zwölftägiger Mindesturlaub, das Streikrecht sowie ein einheitliches Arbeitsrecht für Arbeiter, Angestellte und Beamte, wobei die Aussperrung untersagt bleibt.

Konfliktpunkte

Die Hessische Verfassung spiegelt in weiten Teilen die wirtschaftliche und politische Umbruchsituation der unmittelbaren Nachkriegsmonate wider. Zahlreiche von der gesellschaftlichen Realität überholte Bestimmungen der Verfassung werden in der Rechtspraxis kaum noch wahrgenommen; das gesamte Verfassungswerk gilt als umfassend reformbedürftig. Eine Reihe von Bestimmungen steht im Widerspruch zum Grundgesetz. Da der Grundsatz Bundesrecht bricht Landesrecht gemäß Art. 31 des Grundgesetzes gilt, werden diese Regelungen nicht angewandt.

Wesentliche Kritikpunkte an der Hessischen Verfassung sind:

- Ein vielzitiertes juristisches Kuriosum stellt in diesem Zusammenhang das in der Hessischen Verfassung normierte Verbot der Aussperrung dar.

- Angehörige regierender und ehemals regierender Häuser (Bundesfürsten) dürfen nicht Mitglied der Landesregierung werden (Art. 101 Abs. 3 HV); diese Norm kollidiert mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 und Art. 33 Abs. 2 GG.

- Die Sofortsozialisierungen gemäß Artikel 41 sind lediglich von historischer Bedeutung

- Das Wahlprüfungsverfahren obliegt nicht dem Staatsgerichtshof des Landes Hessen, sondern zunächst einem „Wahlprüfungsgericht“ (Art. 78 HV), das von Politikern dominiert wird.

- Die „Hessische Staatsangehörigkeit“ (Art. 154 HV) hat eher historischen Wert.

Im Rahmen der Diskussion über die Einführung von Studiengebühren stand Art. 59 HV im Mittelpunkt der Debatte. Dieser verbietet Schul- und Studiengebühren grundsätzlich, da er die Unentgeltlichkeit von Schul- bzw. Hochschulunterricht verlangt und schreibt darüber hinaus vor, dass für „begabte Kinder sozial Schwächergestellter Erziehungsbeihilfen zu leisten sind.“ Als Ausnahme gestattet er nur, dass ein entsprechendes Gesetz anordnen kann, „daß ein angemessenes Schulgeld zu zahlen ist, wenn die wirtschaftliche Lage des Schülers, seiner Eltern oder der sonst Unterhaltspflichtigen es gestattet.“ In Umsetzung dieser Vorschrift stellte die hessische Regelung fast ein Drittel der Studenten von der Zahlung von Studiengebühren frei. Dennoch wurde eine Klage vor dem Staatsgerichtshof angestrengt. Am 11. Juni 2008 hat der Staatsgerichtshof das bisherige Gebührensystem jedoch für zulässig erklärt.[3] Die Vorgaben in Art. 59 HV beinhalten nach Ansicht der Mehrheit der Richter keine Garantie eines gebührenfreien Studiums, wenn durch ein Darlehenssystem eine soziale Abfederung stattfinde und niemand vom Studium ausgeschlossen werde. Zu Einzelheiten siehe den Abschnitt Normenkontrollverfahren vor dem Staatsgerichtshof des Landes Hessen samt Hintergrund im Artikel Studiengebühren in Deutschland.

Verfassungsänderungen

Obwohl die Verfassung des Landes Hessen älter ist als das Grundgesetz gab es zwar einige Verfassungsänderungen, aber bis 2018 keine große Verfassungsreform:

- Gesetz vom 22. Juli 1950 (GVBl. S. 131): Art. 75 Abs. 3 und Art. 137 Abs. 6 (Passives Wahlrecht auf 21 Jahre (von zuvor 25 Jahren))

- Gesetz vom 23. März 1970 (GVBl. I S. 281): Art. 73 Abs. 1 und Art. 75 Abs. 2 (Aktives Wahlrecht auf 18 Jahre (von zuvor 21 Jahren))

- Gesetz vom 20. März 1991 (GVBl. I S. 101) und Gesetz vom 20. März 1991 (GVBl. I S. 102): Art. 26a, Art. 138 und Art. 161 Direktwahl der Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte (zuvor durch die entsprechenden Parlamente)

- Gesetz vom 18. Oktober 2002 (GVBl. I S. 626): Überschrift zu Abschnitt V., Art. 62a (Staatsziel Sport) (neu aufgenommen)

- Gesetz vom 18. Oktober 2002 (GVBl. I S. 627): Art. 79, 161 (Verlängerung der Legislaturperiode von 4 auf 5 Jahre)

- Gesetz vom 18. Oktober 2002 (GVBl. I S. 628): Art. 137 (Konnexitätsprinzip)

Im Jahr 2003 wurde von allen im Landtag vertretenen Parteien eine Enquetekommission eingesetzt, um die Hessische Verfassung grundlegend zu reformieren. Die Arbeit der Enquetekommission wurde allerdings nicht beendet, da die Pläne von CDU, FDP und Grünen vorsahen, einige der sozialen Bestimmungen der Verfassung (u. a. das Aussperrungsverbot) zu streichen, was die SPD nicht unterstützte.[4]

Schuldenbremse

Am 15. Dezember 2010 hat der Landtag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen bei Ablehnung des Antrages durch die Fraktion der Partei Die Linke die Einführung einer „Schuldenbremse“ in Artikel 141 der Verfassung beschlossen. Damit sollen vornehmlich die mit der deutschen Schuldenbremse verbundenen Ausnahmen vom Schuldenverbot inhaltlich übernommen werden. Würde das Land Hessen dies nicht tun, würde ab dem Jahre 2020 in Hessen ausnahmslos ein absolutes Schuldenverbot gelten, der Haushalt wäre „ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen“ (Art. 109 Abs. 3 S. 1 GG).[5] Die Verfassungsänderung wurde durch die Volksabstimmung zeitgleich mit den Kommunalwahlen in Hessen 2011 am 27. März 2011 durchgeführt; 70,0 % der Abstimmenden bejahten die Verfassungsänderung (Schuldenbremse).

Verfassungsreform 2018

Der Hessische Landtag setzte 2015 die Enquete-Kommission Verfassungskonvent zur Änderung der Verfassung des Landes Hessen (EKV) ein. Unter breiter Beteiligung der Öffentlichkeit wurden diverse Anpassungen der Verfassung erarbeitet. Mitte Dezember 2017 wurden 15 Gesetze zur Änderung der Verfassung in den Hessischen Landtag eingebracht. Am 24. Mai 2018 wurden die Gesetzentwürfe im Landtag beschlossen. Am 15. Juni 2018 beschloss die Hessische Landesregierung die Volksabstimmung zusammen mit der Landtagswahl 2018 abzuhalten. Bei einer Beteiligung von 67,2 % wurden alle vorgeschlagenen Verfassungsänderungen angenommen.[1]

Todesstrafe

Bis zur Verfassungsreform 2018 sah Art. 21 Abs. 1 HV noch vor, dass für besonders schwere Verbrechen die Todesstrafe verhängt werden könne.[6] Diese Regelung war jedoch bereits seit 1949 gegenstandslos, da mit Inkrafttreten des Grundgesetzes die Todesstrafe abgeschafft war (Art. 102) und Bundesrecht Landesrecht bricht (Art. 31). Gleichlautend mit Art. 102 Grundgesetz stellt die Hessische Verfassung nun fest: „Die Todesstrafe ist abgeschafft.“

Weitere Änderungen

Außerdem wurden

- die Gleichstellung von Mann und Frau,

- das Bekenntnis zur europäischen Integration,

- die Garantie der Kinderrechte und

- Volksbegehren

geändert. Als zusätzliche Staatsziele wurden

- Nachhaltigkeit,

- Kultur,

- Ehrenamt und

- Infrastruktur

eingefügt. Die CDU ließ ihre Forderung nach einem Gottesbezug in der Präambel fallen, da hierzu kein breiter parlamentarischer Konsens sichtbar war. Zwischen CDU, SPD, Grünen und FDP herrschte Einigkeit über die Änderungsgesetze. Die Linke unterstützte die Streichung der Todesstrafe, aber ansonsten nicht alle anderen Änderungsgesetze.[7] Die genannten Änderungen wurden in den Volksabstimmungen in Hessen 2018 vom Volk mit breiter Mehrheit angenommen. Sie traten am 22. Dezember 2018 in Kraft.[8]

Verfassungen früherer Staaten auf dem Territorium des heutigen Landes Hessen

- Constitution des Königreichs Westphalen von 1807 (wegen der Zugehörigkeit großer Teile Nordhessens zu „Westphalen“)

- Höchstes Organisations-Patent der Verfassung des Großherzogtums Frankfurt von 1810

- Nassauische Verfassung von 1814

- Konstitutionsergänzungsakte für die freie Stadt Frankfurt von 1816, ergänzt durch das Organische Gesetz von 1856

- Verfassung des Fürstentums Waldeck von 1816

- Verfassung des Großherzogtums Hessen von 1820

- Kurhessische Verfassung von 1831

- Preußische Verfassung (1848/1850) (wegen der Zugehörigkeit Wetzlars zu Preußen)

- Staatsgrundgesetz für die Fürstentümer Waldeck und Pyrmont[9]

- Verfassung von Hessen-Homburg von 1850

- Kurhessische Verfassung von 1852

- Kurhessische Verfassung von 1860

- Verfassung des Volksstaats Hessen von 1919

- Staatsgrundgesetz des Staates Groß-Hessen von 1945

Gedenktag

An jedem 1. Dezember, dem Gedenktag des Inkrafttretens der Verfassung, werden in Hessen alle öffentlichen Gebäude beflaggt.[10]

Literatur

- Helmut Berding (Hrsg.): Die Entstehung der hessischen Verfassung von 1946. Eine Dokumentation. Historische Kommission für Nassau Wiesbaden 1996, ISBN 3-922244-98-X, (Vorgeschichte und Geschichte des Parlamentarismus in Hessen 10), (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau 58).

- Pascale Cancik: Die Verfassungsentwicklung in Hessen. In: Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart Neue Folge Bd. 51, ISSN 0075-2517, 2003, S. 271–299.

- Karl Reinhard Hinkel: Verfassung des Landes Hessen. Kommentar. Kommunal- und Schulverlag, Wiesbaden 1999, ISBN 3-8293-0220-7.

- Jochen Lengemann: Das Hessen-Parlament 1946–1986. Biographisches Handbuch des Beratenden Landesausschusses, der Verfassungsberatenden Landesversammlung und des Hessischen Landtags (1.–11. Wahlperiode). Hrsg.: Präsident des Hessischen Landtags. Insel-Verlag, Frankfurt am Main 1986, ISBN 3-458-14330-0 (hessen.de [PDF; 12,4 MB]).

- Wolf-Dietrich Schmidt: Die Auseinandersetzung um die Länderverfassungen in Hessen und Bayern 1946. Dokumente. Herausgegeben vom Institut für Marxistische Studien und Forschungen (IMSF). Verlag Marxistische Blätter, Frankfurt am Main 1978, ISBN 3-88012-560-0, (Marxistische Paperbacks 87).

- Erwin Stein (Hrsg.): 30 Jahre hessische Verfassung. 1946–1976. Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1976, ISBN 3-515-02555-3.

- Martin Will: Die Entstehung der Verfassung des Landes Hessen von 1946, Tübingen 2009. (Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts 63), ISBN 978-3-16-149894-7.

Weblinks

- Text der Verfassungsurkunde für das Großherzogtum Hessen vom 17. Dezember 1820 In: documentArchiv.de.

- Text der Verfassungs-Urkunde für das Kurfürstenthum Hessen vom 5. Januar 1831 In: documentArchiv.de.

- Die Hessische Verfassung vom 12. Dezember 1919 In: verfassungen.de.

- Text des Staatsgrundgesetz des Staates Groß-Hessen vom 22. November 1945 In: verfassungen.de.

- Verfassung des Landes Hessen im Wortlaut: Verfassung des Landes Hessen vom 1. Dezember 1946. In: Der Hessische Ministerpräsident (Hrsg.): Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen. 1946 Nr. 34, S. 229 (Online beim Informationssystem des Hessischen Landtags [PDF; 1,4 MB]).

- Verfassungsfeier der Hessischen Landesregierung am 1. Dezember 1950 im Staatstheater Wiesbaden. In: Beilage Nr. 14 zum „Staatsanzeiger für das Land Hessen“ Nr. 51 vom 23. Dezember 1950. mit Begrüßungsansprache von Staatsminister Heinrich Zinnkann und Festrede von Max Horkheimer.

- Hessischer Landtag: Festakt „50 Jahre hessische Verfassung“ und Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Erste Sitzung der Verfassungsgebenden Landesversammlung vor 50 Jahren. (= Hessische Schriften zum Föderalismus und Landesparlamentarismus Nr. 9), 2003 (PDF-Datei; 150 kB).

- Endlich frei - 75 Jahre Demokratie in Hessen, Dokumentation 30 min, Hessischer Rundfunk, 2021

Einzelnachweise

- Lukas C. Gundling: Zur Reform der Hessischen Verfassung 2018. In: Zeitschrift für Landesverfassungsrecht und Landesverwaltungsrecht (ZLVR), 2/2019, S. 33–38

- Martin Will: Die Entstehung der Verfassung des Landes Hessen von 1946, 2009, S. 45 ff.

- Urteil des hessischen Staatsgerichtshofes AZ: P.St. 2133, P.St. 2158

- Bericht der Enquetekommission Verfassung (PDF; 535 kB)

- Der Landeswahlleiter für Hessen: Informationenbroschüre zur Volksabstimmung am 27. März 2011 (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. PDF-Datei (9 MB) – siehe besonders die Erläuterung des Gesetzes durch den Hessischen Landtag

- Artikel 21 Absatz 1 der Hessischen Verfassung

- Pitt von Bebenburg: „Historische Verfassungsreform“. Frankfurter Rundschau, 16. Dezember 2017, abgerufen am 18. Dezember 2017.

- GVBl Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen (PDF) jura.fu-berlin.de. 21. Dezember 2018. Abgerufen am 17. November 2019.

- A. Rauch, Parlamentarisches Taschenbuch enthaltend die Verfassung …, Erlangen 1849, (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche) S. 168 ff.

- Beflaggungstermine in Hessen