St. Pauli-Landungsbrücken

Die St. Pauli-Landungsbrücken sind eine große Anlegestelle auf schwimmenden Pontons für Fahrgastschiffe am Nordrand des Hamburger Hafens. Die Landungsbrücken liegen im Hamburger Stadtteil St. Pauli zwischen Niederhafen und St. Pauli Fischmarkt an der Elbe.

Auf der Uferseite der Landungsbrücken verläuft die Straße Bei den St. Pauli Landungsbrücken. Am westlichen Ende des mehrstöckigen, landseitigen Gebäudekomplexes befindet sich in einem separaten Kuppelbau der nördliche Eingang zum Alten Elbtunnel. Den östlichen Abschluss des Gebäudekomplexes bildet der Pegelturm. Auf halber Höhe des Turmes auf der Elbseite ist oben in der Mauer ein Wasserstandsanzeiger eingelassen, der über den aktuellen Stand der Tide informiert. In seiner zweiten Funktion ist der Pegelturm auch Uhren- und Glockenturm. Das Zifferblatt ist weithin sichtbar. Die Glocke erklingt zur vollen und halben Stunde.

Der Bahnhof Hamburg Landungsbrücken besteht aus einer U-Bahn-Station, einer S-Bahn-Station und Omnibushaltestellen und bildet so einen Verkehrsknotenpunkt in Hamburg. Die Landungsbrücken sind auch eine Touristenattraktion, da von hier aus eine interessante Sicht auf die Norderelbe, gegenüberliegende Werftanlagen und Hafenbecken sowie zur Elbphilharmonie besteht und Hafenrundfahrten unternommen werden können.

Schiffsanleger

Der erste Schiffsanleger an dieser Stelle wurde 1839 errichtet. Er diente als Anlegestelle von Dampfern, die hier relativ einfach mit Kohle befüllt werden konnten. Außerdem wollte man bei diesen großen Schiffen aufgrund ihrer Kohlebefeuerung und der damit verbundenen Brandgefahr kein Risiko eingehen und einen ausreichenden Sicherheitsabstand gewährleisten. Der heutige, ab 1907 errichtete Schiffsanleger besteht aus schwimmenden Pontons, die über neun bewegliche Brücken vom Festland aus zugänglich sind. Die 688 m lange Anlegestelle diente ursprünglich den Personendampfern der Überseelinien als Anlegestelle. Unter anderem legten hier die großen HAPAG-Linienschiffe an.

- Landungsbrücken

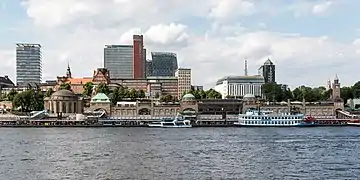

Blick von der Elbseite

Blick von der Elbseite Straßenseitige Fronten der Empfangs- und Zugangsbauwerke

Straßenseitige Fronten der Empfangs- und Zugangsbauwerke Landungsbrücken im Jahr 1965

Landungsbrücken im Jahr 1965_2011-08-13_02.jpg.webp) Zwischen Ufermauer und Pontons: Platz für die Rundfahrt-Barkassen

Zwischen Ufermauer und Pontons: Platz für die Rundfahrt-Barkassen Blick auf die Landungsbrücken von der Norderelbe aus bei Nacht

Blick auf die Landungsbrücken von der Norderelbe aus bei Nacht

Der alte Schiffsanleger wurde im Zweiten Weltkrieg bei der Operation Gomorrha zerstört, so dass die heutigen Pontons während des Wiederaufbaus von 1953 bis 1955 entstanden sind. Das letzte im Krieg zerstörte Teilstück zwischen den Brücken 2 und 3 wurde erst 1976 neu erbaut. Im Rahmen einer 1999 begonnenen Modernisierung wurden die Überdachung und die Beleuchtung neu gestaltet. Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme ist auch der Austausch von Brücke 7 vorgesehen.

Aktuell wird der Schiffsanleger genutzt von Hafenfähren der HADAG, Hafenrundfahrtschiffen und Barkassen, Passagierschiffen im Unterelbedienst sowie die Katamarane nach Helgoland. Täglich pendeln von hier auch Schiffe zum gegenüberliegenden Theater im Hafen Hamburg. Die HADAG-Fähren verkehren zum HVV-Tarif und die Schwerbehindertenfreifahrt gilt hier auch.[1]

Am östlichen Ende der Anlage ist dauerhaft das Dreimast-Segelschiff Rickmer Rickmers festgemacht, das auch an Deck besichtigt werden kann.

Gegenüber dem östlichen Ende der Landungsbrücken befindet sich annähernd in deren Fluchtlinie die Überseebrücke auf einer eigenständigen Pontonanlage, diese war vormals der Anleger für Passagierschiffe von und nach Häfen im Ausland. Hier ist auch dauerhaft das Fracht-Motorschiff Cap San Diego als Museumsschiff festgemacht.

Kulturdenkmal

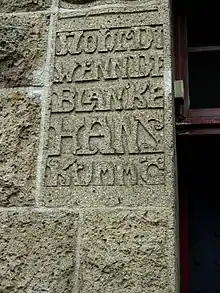

Das spätere, erweiterte uferseitige Abfertigungsgebäude wurde von 1907 bis 1909 aus Tuffstein zugleich mit dem schwimmenden Schiffsanleger an der Stelle der alten Landungsbrücken errichtet. Es wurde von der Architektengemeinschaft Raabe & Wöhlecke für das Amt für Strom- und Hafenbau der Baudeputation als ein repräsentativer Schiffsbahnhof gestaltet. Mit seiner Länge von 205 m und mit seinen zahlreichen Durchgängen bzw. Brücken zu den Schiffsanlegern sowie Kuppeln und Türmen setzt es deutliche bauliche Akzente. Die Bauplastiken stammen von Arthur Bock. An der Nordseite des Pegelturms befindet sich neben der Türumrahmung ein Relief mit der Inschrift „Wohr Di, wenn de Blanke Hans kummt“.[2]

Alte Landungsbrücken bei St. Pauli um 1900

Alte Landungsbrücken bei St. Pauli um 1900 Pegelanzeige an der Wasserseite des Turms

Pegelanzeige an der Wasserseite des Turms Relief am Pegelturm St. Pauli (Nordseite)

Relief am Pegelturm St. Pauli (Nordseite) Relief-Inschrift am Pegelturm

Relief-Inschrift am Pegelturm

Die Gesamtanlage wurde am 15. September 2003 unter Denkmalschutz gestellt.[3]

Innerstädtische Verkehrsverbindungen an den Landungsbrücken

Der Bahnhof der U-Bahn entstand seit 1906. Am 29. Juni 1912 wurde er eröffnet. Seit 1. Juni 1975 befindet sich hier auch eine Haltestelle der S-Bahn. Der Bahnhof ist mit einer breiten Fußgängerbrücke mit den Anlegern der Fährschiffe verbunden.

Straßenbahn

Bis zum 3. Juni 1973 verkehrte hier noch die Straßenbahn. Zuletzt führte die Linie 1 auf ihrem Weg von Schenefeld, Lornsenstraße („Lurup“) über Bahrenfeld und Altona hier vorbei, weiter über den Rödingsmarkt durch die Mönckebergstraße und die Lange Reihe über Uhlenhorst bis zum Goldbekplatz. Vor 1955 hatte die Linie 31 (Bahrenfeld – Altona – Innenstadt – Billstedt) diese Funktion inne, außerdem begann hier die Linie 14 ihre lange Reise über St. Pauli, Eimsbüttel, Eppendorf, Winterhude, Mundsburg und Hohenfelde nach Veddel bis in die Klütjenfelder Straße („Freihafen“). Sie endete mit Zweirichtungswagen mittels Gleiswechsel in der Haltestelle, die sich im Bereich unter der heutigen Fußgängerbrücke zur U-Bahn befand. Allerdings wurde sie bereits am 8. Juni 1956 in diesem Bereich stillgelegt, als die Linie 14 auf Einrichtungswagen umgestellt wurde und an den Landungsbrücken keine Wendemöglichkeit mehr bestand. Noch bis 1960 gab es vereinzelt Verstärkerfahrten der 14, die aber bis zum Rödingsmarkt führten. Mit dem Umbau des U-Bahnhofes um 1959 erhielt die Straßenbahnhaltestelle richtige Haltestelleninseln in der Mitte der Straßenfahrbahn.

Omnibus-Verbindungen

| Linie | Richtung | Abfahrtstelle |

|---|---|---|

| 111 | Bf. Altona und Teufelsbrück (Fähre) | Bei den St. Pauli Landungsbrücken |

| 111 | Baakenhöft | St. Pauli Hafenstraße |

| 2 | Schenefeld | Bei den St. Pauli Landungsbrücken |

| 2 | U S Berliner Tor | St. Pauli Hafenstraße |

| 608 | Nachtbus, Großlohe | Helgoländer Allee Westseite |

| 608 | Nachtbus, S Reeperbahn | Helgoländer Allee Ostseite |

Fähren – Schiffsverkehr

| Linie | von / nach | Anlegestelle |

|---|---|---|

| 61 | Hamburg-Neuhof | Brücke 2 |

| 62 | Hamburg-Finkenwerder | Brücke 3 |

| 72 | Arningstraße / Elbphilharmonie | Brücke 1 |

| 73 | Ernst-August-Schleuse | Brücke 1 |

| 75 | Hamburg-Steinwerder | Brücke 1 |

| helgoline | Cuxhaven und Helgoland | Brücke 8 |

Stammsiel

Nahe den Landungsbrücken befindet sich einer von Hamburgs ältesten und auch größten Abwasserkanälen. Er ist Teil der 1842 von William Lindley entworfenen „Stadtwasserkunst“. Das Geest-Stammsiel sammelt Abwässer aus weiten Teilen der Stadt, bevor sie mit Hilfe eines etwa hundert Meter flussabwärts vom alten Elbtunnel befindlichen Pumpwerks unter der Norderelbe hindurch zum Hauptklärwerk Köhlbrandhöft auf dem gegenüberliegenden Elbufer befördert werden. Das Siel ist mit dem Boot befahrbar; für die Ruderpartie von Kaiser Wilhelm II. wurde 1904 sogar ein eigener, unterirdischer Bootsanleger errichtet, der im Rahmen des Abwasser- und Sielmuseums am Pumpwerk Hafenstraße besichtigt werden konnte. Das Museum ist jedoch seit März 2009 nicht mehr geöffnet.

Regelmäßige Veranstaltungen

- Hafengeburtstag Anfang Mai

- Hamburg Cruise Days

Weblinks

- Die Geschichte der Landungsbrücken, Multimedia-Doku des NDR

Einzelnachweise

- Hafenfähren mit dem Schwerbehindertenausweis

- Führer durch Hamburg. Verband Hamburgischer Verkehrsvereine, 1927, Ausgabe 2, S. 10; Archiv der Deutschen Seewarte. Bände 50–51, 1931, S. 31.

- http://www.hamburg-sehenswuerdigkeiten.de/landungsbruecken.htm