Peterskirche (Frankfurt am Main)

Die Peterskirche ist eine evangelische Kirche in der Innenstadt von Frankfurt am Main. Der Bau im Stil der Neurenaissance entstand 1891 bis 1894 nach Plänen der Berliner Architekten Hans Grisebach und August Dinklage auf dem Gelände des historischen Peterskirchhofs, wo bis 1828 die meisten Toten der Stadt beerdigt wurden. Er ersetzte einen kleinen gotischen Vorgängerbau, der von 1381 bis 1891 bestand.

Die Peterskirche ist eine der acht Dotationskirchen, die seit 1803 Eigentum der Stadt Frankfurt sind und zu deren fortwährendem Unterhalt die Stadt verpflichtet ist. Von 2004 bis 2007 wurde die Kirche zur jugend-kultur-kirche sankt peter umgebaut.

Baugeschichte

Die gotische Kapelle 1393

1333 gestattete Kaiser Ludwig der Bayer der Stadt die sogenannte Stadterweiterung, mit der die Fläche der mittelalterlichen Altstadt verdreifacht wurde. Zum Schutz der entstehenden Neustadt wurde im 14. Jahrhundert eine neue Stadtmauer errichtet. Die Stadterweiterung war so großzügig bemessen, dass die Neustadt bis ins 19. Jahrhundert vergleichsweise dünn besiedelt war. Im Nordosten der Neustadt beim Friedberger Tor entstand schon relativ bald ein Wohngebiet um die Alte Gasse und die Schäfergasse, in dem sich vornehmlich Gärtner und Landwirte niederließen.

An der Kreuzung dieser Gassen stiftete der 1381 verstorbene Frankfurter Ratsherr Peter Apotheker testamentarisch eine kleine Kapelle, wie aus einer auf 1393 datierten Notiz seiner Testamentsvollstrecker hervorgeht. Die namenlose Kapelle zwischen Biberbrunnen und Friedberger Pforte dürfte kurz vor dieser Erwähnung entstanden sein, da sie 1393 noch nicht eingeweiht war.[1]

Die spätgotische Peterskirche 1419–1895

Bereits 1417 bis 1419 wurde die Kapelle durch die Patrizier Johann Ockstadt und Jakob Hombrecht großzügig umgebaut und erweitert. Es entstand eine kleine spätgotische Hallenkirche mit einem 5/8-Chor und einem kleinen, später vergrößerten Dachreiter mit einer welschen Haube. Das dreijochige Netzgewölbe des Kirchenschiffes galt als eines der schönsten Frankfurts.

In späterer Zeit erhielt die Kirche zwei kleine Kapellenanbauten an der Nordseite, deren eine als Erbbegräbnis der Patrizierfamilie Glauburg (Familie) diente.

Die Pfarrrechte lagen zu dieser Zeit ausschließlich beim kaiserlichen Stift St. Bartholomäus. Dies bedeutete, dass die Einwohner der Neustadt und in Sachsenhausen nur eine unzulängliche seelsorgliche Betreuung hatten, da die Tore der Staufenmauer zwischen Altstadt und Neustadt und die Mainbrücke nachts geschlossen blieben. Seit 1432 betrieb der Rat deshalb gegen den Willen der Stiftsgeistlichen die Erhebung der Dreikönigskapelle und der Peterskapelle zu Pfarrkirchen. Nachdem die Interventionen des Rats beim Mainzer Erzbischof erfolglos blieben, verhandelte er anlässlich der Frankfurter Reichstage 1442 und 1446 mit dem päpstlichen Gesandten Tommaso Parentucelli. Nachdem dieser 1447 zum Papst Nikolaus V. gewählt worden war, entsandte der Heilige Stuhl in Rom einen päpstlichen Legaten, den Kardinal Nikolaus von Kues, der 1452 die beiden Kapellen zu Filialkirchen von St. Bartholomäus erhob. Mit Ausnahme der Taufe durften nun alle Sakramente gespendet werden. Erster Kaplan der Peterskirche war Magister Johannes Lupi, dessen Grabmal von 1468 – eine bemalte Tafel aus Mainsandstein – heute im Historischen Museum verwahrt wird.

Seit 1522 waren in Frankfurt reformierte Prediger tätig. 1525 stellte der Rat die beiden Prediger Dionysius Melander und Johann Bernhard genannt Algesheimer an. Die beiden gerieten rasch in einen Konflikt mit dem altgläubigen Stadtpfarrer Peter Meyer und dem Pfarrer der Peterskirche, Johann Rau. Als die Neustädter am 21. März 1531 um einen neuen Pfarrer nachsuchten, untersagte der Rat die katholische Messe in der Peterskirche. Im Folgejahr wurde Matthias Limberger aus Cronberg der erste evangelische Pfarrer der Peterskirche. Sie blieb auch nach dem Augsburger Interim von 1548 evangelisch, als die Stadt die Bartholomäuskirche an das Mainzer Erzstift zurückgeben musste. 1536 wurde der Patrizier Hamman von Holzhausen, der eine führende Rolle bei der Einführung der Reformation in Frankfurt gespielt hatte, in der Kirche bestattet.

Die Peterskirche blieb die einzige Kirche in diesem Teil der Neustadt. 1769 richteten 100 Bewohner des um die Kirche gelegenen III. Quartiers ein Gesuch um Erweiterung und Renovierung der Kirche an das städtische Katasteramt. Darin hieß es, die Kanzel könne nicht mehr bestiegen werden, die Orgel wolle keinen Laut mehr von sich geben, die Fensterscheiben sähen eher Horn als Glas ähnlich die Decken und Wände schienen mit Ruß überzogen, die Emporen seien so baufällig, daß sie alle Augenblicke einzustürzen drohten, die Kirchenstühle und -bänke seien so mürbe, daß man nicht mehr darauf sitzen könne, die ganze Kirche sei in einem baulosen Zustande.[2] Daraufhin wurde die alte Peterskirche bis 1771 gründlich renoviert. Sie erhielt ein neues Dach mit einem Dachreiter und neue Fenster, die Emporen neues Gestühl und neue Brüstungen. Philipp Ernst Wegmann erbaute eine neue Orgel mit 15 Registern, für die der Bildhauer Johann David Schnorr (1718–1784) einen Prospekt im Rokoko-Stil schuf. Auch die neue Kanzel stammte aus Schnorrs Atelier.

Im November 1813, gegen Ende des kurzlebigen Großherzogtums Frankfurt, wurde die Kirche zu einem Fouragemagazin umgewidmet, aber schon im Frühjahr 1814, nach der Wiederherstellung der Freien Stadt Frankfurt, auf Initiative der Gemeinde wieder in den Kirchendienst genommen, die zu diesem Zweck eine Kollekte von 1200 Gulden erlegte. 1855 erhielt die Kirche eine Kanalheizung, Fenster und Türen wurden repariert. 1874 erbaute E. F. Walcker & Cie. eine neue zweimanualige Orgel mit 18 Registern und einem neugotischen Prospekt.

Nachdem die Stadt 1866 preußisch geworden war, wuchs die Bevölkerung so stark an, dass die Kirche zu klein wurde. Die Frankfurter Kirchen fielen seit 1830 unter die sogenannte Dotation, das heißt, die Stadt war für ihren Unterhalt verantwortlich. Ein Entwurf des Stadtbaudirektors Rügemer von 1887 sah eine Vergrößerung der Kirche durch Erweiterung um zwei Gewölbejoche nach Westen, samt Neubau einer Orgelempore und eines Kirchturmes, vor. Die städtischen Behörden entschieden sich jedoch für einen großzügigen Neubau, der bis zu 1200 Gläubige aufnehmen konnte, und an anderer Stelle, auf dem Peterskirchhof, entstehen sollte.

Am 20. August 1889 beschloss die Stadt Frankfurt, die kunsthistorisch bedeutende alte Kirche abzureißen. Das preußische Kultusministerium legte dagegen ein Veto ein, gab jedoch bald darauf nach. Am 26. April 1895 fand der letzte Gottesdienst in der alten Peterskirche statt. Nach dem Umzug in den benachbarten Neubau diente sie noch bis Oktober 1895 als Ersatz für die Weißfrauenkirche während eines Umbaus. Von Dezember 1895 bis Januar 1896 wurde die Kirche abgerissen. Nur Teile der Ausschmückung wurden in den Neubau überführt oder an das Historische Museum abgegeben.[3]

- Intérieur vor 1891

Kanzel

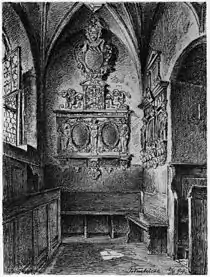

Kanzel Seitenkapelle mit Epitaphien der Familie Glauburg

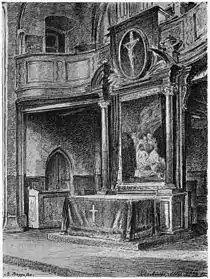

Seitenkapelle mit Epitaphien der Familie Glauburg Altar

Altar

Der eklektizistische Neubau 1891–1945

Von 1891 bis 1894 entstand der Neubau an der Bleichstraße, auf einer Anhöhe etwas nordwestlich der alten Peterskirche auf dem Gelände des Peterskirchhofs. Unmittelbar nördlich der heutigen Kirche lag vom 14. bis ins frühe 19. Jahrhundert die Frankfurter Stadtmauer, deren Verlauf etwa der heutigen Bleichstraße folgte. Ein paar Meter tiefer als die Peterskirche liegt der alte Peterskirchhof.

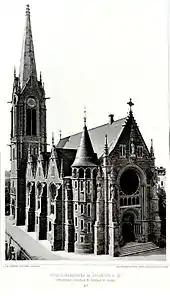

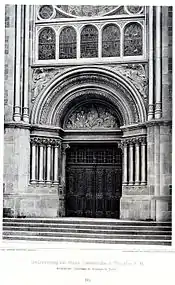

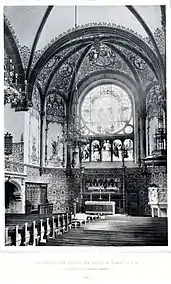

Der Neubau erfolgte nach den Plänen der Berliner Architekten Hans Grisebach und August Dinklage, die eine Hallenkirche im Stil des Eklektizismus errichteten, eine Kombination verschiedener historistischer Stilarten. Das Portal war im Stil der Neoromanik gehalten. Für die Innenraumgestaltung zeichnete Hans Grisebach allein verantwortlich. Die Kanzel war im Stil der Neorenaissance gehalten, das Innere war von einem neogotischen Gewölbe überspannt. Der 68 m hohe Turm der Kirche war zum Zeitpunkt seiner Erbauung das höchste Gebäude in der Neustadt.

- Der eklektizistische Sakralbau von 1894

Haupteingang

Haupteingang Kanzel

Kanzel

(Entwurf von Hans Grisebach) Innenansicht

Innenansicht

(Entwurf von Hans Grisebach)

Wiederaufbau 1961/1965

Am 22. März 1944 wurde die Kirche bei einem Bombenangriff schwer beschädigt und war nicht mehr nutzbar. Erst von 1961 bis 1965 wurde sie als letzte der Innenstadtkirchen durch die Architekten Theo Kellner und Wilhelm Massing wiederaufgebaut. Die Wiedereinweihung erfolgte am 6. Juni 1965.

Der Innenraum der Kirche wurde beim Wiederaufbau betont schlicht gehalten. Hauptsächlicher Schmuck sind die Farbverglasungen von Charles Crodel, der zuvor bereits die Fenster mehrerer anderer Frankfurter Kirchen gestaltet hatte.[4]

- Glasfenster von Charles Crodel

Glasfenster in der Kapelle

Glasfenster in der Kapelle

Ende der Funktion als Sakralbau 2002

Die Peterskirche war bis 2002 Kirche der evangelisch-lutherischen Petersgemeinde. Nach einer Fusion mit der benachbarten Epiphaniasgemeinde im Holzhausenviertel verlegte die Gemeinde ihre Gottesdienste in die günstiger gelegene und für die Gemeindearbeit besser geeignete Epiphaniaskirche.

Umbau zur jugend-kultur-kirche sankt peter 2004

Im Juni 2004 begann der Umbau der Peterskirche nach Plänen der Architekten Johann Eisele und Bettina Staniek zu einer Jugend- und Veranstaltungskirche unter dem Namen jugend-kultur-kirche sankt peter. Die Peterskirche wurde zu einem Veranstaltungszentrum umgestaltet, in dem Kulturveranstaltungen, Seelsorge, Gottesdienste, Workshops und Gastronomie gleichberechtigt ihren Platz finden. Im früheren Kirchenschiff entstand ein Veranstaltungsraum mit bis zu 1000 Plätzen, im Ostflügel wurden auf drei Stockwerken Seminarräume, Nebenräume und eine Cafeteria mit 60 Plätzen eingerichtet. Eine Glaswand von 400 Quadratmetern trennt die neuen Nebenräume vom Hauptschiff.

Die geplanten Baukosten betrugen ursprünglich rund 4,6 Millionen Euro, die von den Trägern paritätisch finanziert wurden: von der Stadt Frankfurt als Eigentümerin der Dotationskirche, vom Evangelischen Regionalverband und von der Evangelischen Landeskirche, während die Betriebskosten nur von den beiden kirchlichen Trägern aufzubringen sind, die zu diesem Zweck eine gemeinnützige GmbH gegründet haben.

Wegen statischer Schwächen, die auf die beim Wiederaufbau in den sechziger Jahren verwendeten Baumaterialien zurückgehen, musste ein mehrere Monate dauernder Baustopp verhängt werden. Erst im Mai 2005 konnten die Arbeiten wieder beginnen. Da der Baustopp und die zusätzlich erforderlichen Sicherungsmaßnahmen die Baukosten auf 5,5 Millionen Euro erhöhten, kam es auch zu Verzögerungen bei der Fertigstellung. Die Jugendkulturkirche wurde am 2. Dezember 2007 eingeweiht, zwei Jahre später als ursprünglich geplant.

Ausstattung

Der Peterskirchhof

1508 erreichte der Rat gegen den Widerstand des Stiftskapitels von St. Bartholomäus die Aufhebung des alten Domkirchhofs. In der Neustadt westlich der Peterskapelle wurde ein neuer Friedhof eingerichtet, der Peterskirchhof. 1519 verbot der Rat den Totengräbern der Stadt, diesseits des Mains außerhalb des Peterskirchhofs Gräber auszuheben. 1530 wurden auch Beerdigungen in den Kirchen verboten.

Mit der Einführung der Reformation wurden alle protestantischen Toten der Altstadt und der Neustadt auf dem Peterskirchhof bestattet. Für die weniger als 100 verbliebenen Katholiken (im Wesentlichen die Angehörigen der drei Stiftskirchen und der Klöster) reichten der alte Domfriedhof und die Begräbnisstätten in den Kirchen, während die Juden einen eigenen Friedhof an der Judengasse, dem Frankfurter Ghetto hatten.

Der Peterskirchhof musste in der Folgezeit mehrfach erweitert werden. Während der schweren Pestjahre 1634 bis 1636 reichte der Platz für Begräbnisse nicht mehr aus. 1634 starben 3512 Menschen, 1635 3421 und 1636 sogar 6943 in Frankfurt. Die Stadtbevölkerung lag seit dem Mittelalter nie höher als 10000 bis 13000 Menschen, so dass die hohe Sterblichkeit nur durch die Menschen aus dem Umland zu erklären ist, die sich vor den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges in die Stadt geflüchtet hatten. Das Pestilenzhaus, ein Bedarfs-Quarantäne-Spital für an Seuchen Erkrankte, lag östlich der Peterskirche auf dem Klapperfeld, das seinen Namen von den Rasseln trägt, mit denen die Pestkranken seit dem Mittelalter andere Menschen vor einer Annäherung warnen mussten. Das Pestilenzhaus wurde 1512–1516 erbaut als Ergänzung und Erweiterung des 1492 vom Hospital Zum Heiligen Geist erworbenen Hauses Kleiner Römer, das gegenüber, ebenfalls am Klapperfeld stand. Die geistliche Versorgung, also auch die Grablege, oblag St. Peter. Das Areal wurde, mehrfach erweitert und bebaut, bis 1679 zu Pflege- und Quarantänezwecken genutzt.[5]

1746 wurde der Friedhof nochmals erweitert. Er reichte nun bis an die Stadtmauer heran. Trotz der Erweiterungen reichte der Platz immer noch nicht aus, so dass viele Gräber mehrfach benutzt wurden. Ab 1811 verschärfte sich die Situation, weil nunmehr auch die Katholiken der Stadt, deren Zahl seit dem 18. Jahrhundert durch italienische Zuwanderer wieder angestiegen war, auf dem Peterskirchhof beigesetzt werden mussten. Die Klagen über die unzulänglichen hygienischen Verhältnisse häuften sich. Am 30. Juni 1828 wurde die Bürgerstochter Elisabeth Mauer als letzte Tote auf dem alten Friedhof beigesetzt. Seit dem 1. Juli wurde der neue, von Stadtgärtner Sebastian Rinz geplante Hauptfriedhof vor den Toren der Stadt genutzt.

Der aufgelassene Peterskirchhof sollte eigentlich eine Ruhefrist von 100 Jahren erhalten. Nach der Annexion durch Preußen wurde das Gelände jedoch zunehmend durch Neubauten beschnitten, unter anderem durch die Straßendurchbrüche der Stephanstraße und der Bleichstraße und durch die neue Peterskirche sowie die Liebfrauenschule. Weitere Zerstörungen hinterließ der Zweite Weltkrieg, unter anderem wurde auch die bedeutende, 1511 von Hans Backoffen geschaffene spätgotische Kreuzigungsgruppe beschädigt. Zuletzt wurde 1974 für den Bau der Diamantenbörse der südliche Teil des Friedhofes überbaut. Insgesamt gingen rund zwei Drittel der ursprünglichen Fläche verloren. Die verbliebene Fläche war seit den 1970er Jahren stark verwahrlost und Treffpunkt einer Drogenszene.

Ein gestalteter Winkel in der Stützmauer der Peterskirche ist seit 1994 das Frankfurter AIDS-Memorial. Im Goethejahr 1999 begann ein Restaurierungsprojekt. Mit Unterstützung von Sponsoren sollen die verbliebenen Grabmale gesichert und der Friedhof nach und nach in ein Freilichtmuseum umgestaltet werden.

Unter den Toten, die ihre letzte Ruhestätte auf dem Peterskirchhof gefunden hatten, sind zu nennen

- Der Buchdrucker Christian Egenolff (1555)

- Der Kupferstecher und Verleger Matthäus Merian (der Ältere, 1650)

- Der Kupferstecher Matthäus Merian der Jüngere (1687)

- Der Autor gewässerkundlicher Werke Johann Hermann Dielhelm (1784)

- Der Patrizier und Bürgermeister Johann Hieronymus von Glauburg

- Der Philanthrop Johann Friedrich Städel

- Goethes Eltern Johann Caspar Goethe (1782) und Catharina Elisabeth Goethe, geb. Textor (1808)

- Der Bankier Simon Moritz von Bethmann (1826)

- Der Bankier Johann von Bodeck (* 1555 in Antwerpen; † 1631 in Frankfurt am Main)

Glocken

Die alte Peterskirche besaß drei Glocken, vermutlich 1894 für die neue Kirche eingeschmolzen. Die beiden größeren Glocken mit den Schlagtönen g1 und b1 wogen 12 beziehungsweise 7 Zentner und waren 1792 von Johann Georg und Johannes Schneidewind in Frankfurt gegossen worden. Die dritte, 1745 von Benedikt und Johann Georg Schneidewind gegossene, Glocke erklang in dis2. Sie stammte ursprünglich aus der Liebfrauenkirche und wurde 1865 gegen die bisherige kleinste Glocke der Peterskirche getauscht.[6]

Der Neubau erhielt ein Geläute aus vier Glocken, die von der Gießerei Rincker in Sinn gegossen wurden. Die Glocken waren von geringem musikalischen Wert und wurden 1917 bis auf eine eingeschmolzen. 1924 erhielt die Kirche ein neues Geläut, das jedoch schon 1942 erneut beschlagnahmt wurde. Beim Wiederaufbau erhielt die Kirche 1964 ihr heutiges Geläut aus vier Glocken, die ebenfalls von der Firma Rincker stammen. Die Glocken sind auf das Frankfurter Stadtgeläute abgestimmt. Das Gesamtgewicht der Glocken beträgt 5013 kg.

| Nr. | Name | Nominal (16tel) |

Gewicht (kg) |

Durchmesser (mm) |

| 1 | Frohe Botschaft | cis1 −5 | 1907 | 1468 |

| 2 | Freude | e1 −4 | 1374 | 1315 |

| 3 | Friede | fis1 −2 | 1009 | 1178 |

| 4 | Freiheit | gis1 −4 | 723 | 1050 |

Literatur

- Friedrich Bothe: Geschichte der Stadt Frankfurt am Main. Verlag Wolfgang Weidlich, Frankfurt 1977, ISBN 3-8035-8920-7

- Konrad Bund (Hrsg.): Frankfurter Glockenbuch. Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt 1986, ISBN 3-7829-0211-0

- Frankfurter Historische Kommission (Hrsg.): Frankfurt am Main – Die Geschichte der Stadt in neun Beiträgen. (= Veröffentlichungen der Frankfurter Historischen Kommission. Band XVII). Jan Thorbecke, Sigmaringen 1991, ISBN 3-7995-4158-6.

- Michael Matthäus: Hamman von Holzhausen (1467–1536) – Ein Frankfurter Patrizier im Zeitalter der Reformation. Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main 2002, ISBN 3-7829-0528-8

- Hans Pehl: Kirchen und Kapellen im alten Frankfurt. Bearbeitet und neu herausgegeben von Hans-Otto Schembs. Verlag Josef Knecht, Frankfurt am Main 1984, ISBN 3-7820-0508-2

- Joachim Proescholdt: Dein Himmel ist wie ein Teppich. Glasmalereien von Charles Crodel in Frankfurt am Main. Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt 1988, S. 47–49, Abb. S. 122, S. 126, S. 150, ISBN 3-7829-0362-5

- Wolf-Christian Setzepfandt: Architekturführer Frankfurt am Main/Architectural Guide. 3. Auflage. Dietrich Reimer Verlag, Berlin 2002, ISBN 3-496-01236-6, S. 9 (deutsch, englisch).

- Björn Wissenbach, Der Peterskirchhof: ein historisches Kleinod in der Frankfurter City. Frankfurt am Main 2004. Historisch-Archäologische Gesellschaft e. V., 2004

Weblinks

Einzelnachweise

- Carl Wolff, Rudolf Jung: Die Baudenkmäler von Frankfurt am Main – Band 1, Kirchenbauten. Selbstverlag/Völcker, Frankfurt am Main 1896, S. 151

- Wolff, Jung: Baudenkmäler – Band 1, S. 155f.

- Wolff, Jung: Baudenkmäler – Band 1, S. 160

- http://geocities.com/CapeCanaveral/Hall/2923/crodel/#95 (Memento vom 5. März 2006 im Internet Archive)

- Werner Moritz: Die Pestilenzhäuser. In: Werner Moritz/Frankfurter Verein für Geschichte und Landeskunde (Hg.): Die bürgerlichen Fürsorgeanstalten der Reichsstadt Frankfurt am Main im späten Mittelalter. Studien zur Frankfurter Geschichte. Band 14, Frankfurt 1981, S. 92–100.

- Wolff, Jung: Baudenkmäler – Band 1, S. 187