Melaten-Friedhof

Der Melaten-Friedhof ist der Zentralfriedhof von Köln. Er liegt an der nördlichen Grenze des Stadtteils Lindenthal im Stadtbezirk Köln-Lindenthal. Im Süden begrenzt ihn die Aachener Straße, im Osten die Piusstraße, im Westen die Oskar-Jäger-Straße und der Melatengürtel, im Norden die Weinsbergstraße. Der 435.000 m² große Friedhof ist von der Anzahl der Grabstätten (55.540; 2008) der größte Kölner Friedhof.

Der Name „Melaten“ rührt von dem bereits im 12. Jahrhundert an dieser Stelle nachgewiesenen Heim für Kranke und Aussätzige, dem Hof Melaten. 1243 wurde der „hoff to Malaten“ erstmals urkundlich erwähnt. Die Kapelle St. Maria Magdalena und Lazarus stammt aus dem Jahre 1245. Auf der anderen Seite der Aachener Straße befand sich die Richtstätte Rabenstein.

Geschichte

Entstehung des Melatenfriedhofes

Während der französischen Besatzungszeit in Köln, die am 6. Oktober 1794 begann, änderte sich das Begräbniswesen durch ein kaiserliches Dekret über die Begräbnisse („Décret sur les sépultures“), von Napoleon am 12. Juni 1804 erlassen. Es untersagte aus vor allem hygienischen Gründen Beerdigungen innerhalb von Städten, Dörfern und geschlossenen Gebäuden.

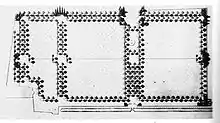

Die Stadtverwaltung kaufte deshalb ein Grundstück auf dem Gelände des ehemaligen Leprosenasyls und ließ die meisten Gebäude abreißen. Die Kapelle des Leprosenheimes wurde in den Friedhof integriert. Mit der Gestaltung des Friedhofes wurde Ferdinand Franz Wallraf beauftragt, der sich den Pariser Friedhof Père Lachaise zum Vorbild nahm. Seine Pläne beschrieb er in der 1809 erschienenen Schrift „Über den neuen stadtkölnischen Kirchhof zu Melaten“. Von Anfang an plante er den Friedhof auch als Erholungsstätte und als öffentliche Grünanlage. Am 29. Juni 1810 weihte der Dompfarrer Michael Joseph DuMont den Melatenfriedhof ein und die Friedhöfe innerhalb der Stadt wurden geschlossen. Das erste Begräbnis fand hier am 1. Juli 1810 statt.

Offiziell nannte man den Friedhof „Gottesacker der Stadt Köln“; bis 1829 durften nur Katholiken dort bestattet werden. Die Protestanten begrub man weiter auf dem alten Geusenfriedhof im Weyertal, Juden bis zur Anlage des jüdischen Friedhofs 1903 im rechtsrheinischen Deutz. Trotz mehrerer Erweiterungen des Friedhofes wurde er mit der Zeit zu klein. Zu seiner Entlastung eröffnete man 1896 den Nordfriedhof, 1901 den Südfriedhof und 1917 den Westfriedhof sowie 1946 den Ostfriedhof.

Melaten im Zweiten Weltkrieg

Melaten erlebte im Laufe der Geschichte mehrfach Zerstörungen. Die durch Wallraf (1809) und Vincenz Statz (1850) instandgesetzte ehemalige Kapelle des Leprosenheimes wurde 1942 vernichtet und 1952 vereinfacht wiederhergestellt. Die schlimmsten Verwüstungen richteten am 30. und 31. Oktober 1944 Fliegerbomben an. Ein Gedenkstein erinnert an die in einem Tiefbunker am Rande des Friedhofs am Tor zur Aachener Straße hin damals durch einen Bombentreffer umgekommenen mehr als 100 Personen einer Hochzeitsgesellschaft. Auch das imposante Grabmal für Wallraf und Johann Heinrich Richartz ging im Zweiten Weltkrieg verloren. Heute erinnert nur noch ein schlichter Grabstein an beide. Nach dem Zweiten Weltkrieg suchten Ausgebombte vorübergehend in den Grüften Unterschlupf und Wohnung.

Melaten heute

Struktur

Der 435.000 m² große Friedhof besteht aus dem nördlich liegenden Alten Ehrenfelder Friedhof an der Weinsbergstraße und dem Melaten-Friedhof im engeren Sinne. Beide Teile grenzen zum Melatengürtel hin an einen der Öffentlichkeit nicht zugänglichen, selbständig verwalteten Jüdischen Friedhof. Den Melaten-Friedhof teilt ein Raster von rechteckig angelegten Wegen; zwei Hauptwege führen von der Aachener Straße nach Norden, beide werden etwa in der Mitte von der Ost-West-Achse gekreuzt. Insgesamt befinden sich 55.000 Gräber auf dem Melaten-Friedhof.

Die älteste Friedhofsmauer mit dem ehemaligen Haupttor (Tor II) läuft entlang der Aachener Straße und stammt aus dem Jahre 1810. 1874 und 1887 errichtete man östlich und westlich vom Tor II weitere Eingänge (Tor I und Tor III), 1957 dann den neuen Haupteingang an der Piusstraße. Heute hat der Melaten-Friedhof sechs öffentliche Eingänge, drei davon an der Aachener Straße und je einen an der Piusstraße, der Weinsbergstraße und am Melatengürtel.

Trauerhallen

Die alte Trauerhalle wurde 1880/81 nach Entwürfen von Heinrich Wiethase in neoromanischen Formen errichtet.[1] Um 1916 erfolgte eine Erweiterung um eine Längsachse nach Norden, Hans Verbeek und sein Mitarbeiter Klewitz schufen einen klassizistischen Bauteil mit Loggia artigem Vorbau. Nach starken Beschädigungen während des Zweiten Weltkriegs wurde sie notdürftig mit einem Flachdach wieder aufgebaut. Erst 1955 wurde nach Plänen von Fritz Schaller der neue Haupteingang an der Piusstraße gestaltet und dort eine deutlich größere Trauerhalle gebaut.[2] Dadurch verlor die alte Halle schließlich ihre Funktion und diente lange nur als Abstellraum. Aus Anlass des desolaten Gebäudezustandes – die alte Trauerhalle darf nicht betreten werden – präsentierte der Arbeitskreis „Denkmal des Monats“ im Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz das Bauwerk als Denkmal des Monats August 2013.

Kapelle

An der Aachener Straße liegt die 1245 vom Kölner Erzbischof Konrad von Hochstaden geweihte Kapelle St. Maria Magdalena und Lazarus, die nach einem Umbau im Jahr 1475 neben dem Patronat des Hl. Johannes das der Hl. Maria Magdalena erhielt. 2019 erhielt sie eine neue elektronische Orgel der Firma Kisselbach, die durch den saarländischen Konzertorganisten Lucas Kluck am 1. November eingeweiht wurde. Kölner Bürger sind um die Wiederbelebung und Instandsetzung dieser fast vergessenen historischen Stätte bemüht.

Inschriften

Beim alten Haupteingang an der Aachener Straße befindet sich über dem Torbogen die Inschrift „Funeribus Agrippinensium Sacer Locus“ (Für die Leichen Kölns geheiligte Stätte). Weitere Inschriften seitlich des Tores lauten: „Ave In Beatius Aevum Seposta Seges“ (Gruß Dir, auf bessere Zukunft gesäte Saat) und „Transi Non Sine Votis Mox Noster“ (Geh nicht vorüber ohne fromme Gebete, Du, bald der Unsrige).

Flora und Fauna

von Maximilian Friedrich Weyhe

Während zu Anfang der Friedhof nur spärlich bepflanzt war, sollte sich dies ab 1826 durch den Bepflanzungsplan des Gartenarchitekten Maximilian Friedrich Weyhe ändern, jedoch wurde sein Plan aus Kostengründen nur teilweise verwirklicht. Die Hauptwege und die Ost-West-Achse, an der die teuersten Gräber liegen, wurden mit hohen, lichten Alleen aus Platanen (antike Todesbäume oder Trauerbäume) bepflanzt, die Seitenwege mit mittelhohen Linden und Rosenstöcken. Später gesellten sich im Zuge der Erweiterungen bei den schlichteren Grabstätten unter anderem Lebensbäume, Ahorne, Birken, Trauerulmen, japanische Zierkirschen und Trompetenbäume dazu. Einige Fluren sind von Hecken umrahmt.

Über 40 Vogelarten leben und brüten auf dem Melatenfriedhof. An eingerichteten Futterstellen und an den Wasserstellen kann man Grünfinke, Blaumeisen, Spechte, Amseln, Stare oder Dohlen, Rotkehlchen und Dompfaffe beobachten. Auch Halsband- und Alexandersittiche, deren Vorfahren vermutlich aus Zoohandlungen oder dem Zoo entflohen sind, haben sich (wie in vielen Kölner Grünanlagen) an die herrschenden Bedingungen angepasst.

Eichhörnchen, Fledermäuse, verwilderte Katzen und Füchse runden das Tierspektrum ab.

Führungen

1980 unter Denkmalschutz gestellt, ist der Melatenfriedhof heute ein anziehendes Ausflugsziel, vor allem wegen der vielen hier bestatteten Prominenten, der interessanten Grabmäler und des parkartigen Charakters der Anlage, die eine ökologische Nische mitten in der Großstadt ist. Das System der Bezeichnung von Feldern, Fluren und Wegen verwirrt manche Besucher, da es nicht schlüssig ist; zudem sind die Feldsteine oftmals schwer zu entziffern.

Mehrmals jährlich werden an Wochenenden Führungen über den Friedhof angeboten. In der Nacht oder den späten Abendstunden können Tierfreunde unter Anleitung die Tierwelt auf Melaten erkunden. Für ältere Mitbürger gibt es einen kostenlosen Fahrservice, der sie so nahe wie möglich an die Gräber heranfährt.

Auf dem Friedhof liegen einige Größen des Kölner Karnevals (z. B. Willi Ostermann). Während der „fünften Jahreszeit“, dem Kölner Karneval, finden Führungen zu Gräbern bekannter Karnevalisten statt, bei denen Besucher Geschichten und Anekdoten über die Verstorbenen erfahren. Kostenlose Führungen bietet unter anderem die Stadt Köln an. Der Stadtverband Köln des Naturschutzbundes (NABU) hält, auch außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten, naturkundliche Melaten-Führungen ab.

Patenschaftssystem

Von der Stadtkonservatorin Hiltrud Kier im Jahre 1981 angeregt und inzwischen von vielen Städten übernommen, hat man das Institut einer Grabpatenschaft begründet. Dabei wählt sich ein Pate eine denkmalgeschützte Grabanlage aus, deren Nutzungsrecht abgelaufen ist, und pflegt und erhält sie dann. Als Gegenleistung steht dem Paten das Recht zu, in diese Grabstelle beizusetzen. Nutzungsgebühren fallen erst nach einer neuen Beisetzung an. Der Name des zuvor Bestatteten konnte zu Beginn noch auf der Rückseite des neuen Grabsteines eingraviert bzw. dorthin versetzt oder die alte Inschrift z. B. mit einer Platte überdeckt werden. Nach der neuen Regelung muss die Originalinschrift an der alten Stelle sichtbar verbleiben; neue Beisetzungen können etwa mit Liegeplatten vor der alten Grabanlage gekennzeichnet werden.[3]

Ein Patenschaftsgrab und zugleich eines der bekanntesten Grabmale auf Melaten ist der von dem Bildhauer August Schmiemann für den Kaufmann Johann Müllemeister erschaffene Sensenmann. In der rechten Hand hält die Figur eine Sanduhr und in der linken Hand eine Sense. Die Paten dieser Grabstelle, die Steinmetzfamilie Steinnus, ließen dort ihren kleinen Sohn Martin begraben. Sie schmückten die Grabstelle mit einem Frosch, in Anlehnung an seinen Spitznamen „Fröschlein“. Der Sensenmann befindet sich am westlichen Hauptweg, zwischen den Fluren 82 und 76 B. Das Patenschaftssystem war früher eine von drei Möglichkeiten, auf dem Melatenfriedhof begraben zu werden. Die beiden anderen Gründe waren der Wohnort in der Kirchengemeinde, zu der der Melatenfriedhof gehört, und die Ehrenbürgerschaft der Stadt Köln. Aufgrund der wachsenden Zahl von Urnen- und anonymen Begräbnissen steht nun aber ein Überhang an Bestattungsflächen zur Verfügung, so dass der Melaten-Friedhof für die Bewohner aller Kölner Stadtteile geöffnet wurde.

Prominente auf Melaten

(in Klammern die Flurangabe)

Bedeutungen: HWG = östlicher Hauptweg; MA = Ost-West-Achse (Mittelachse, genannt „Millionenallee“); Lit. (Littera = Buchstabe) = Weg-Kennzeichnung; E(1-20) = Flur auf dem alten Ehrenfelder Friedhof

A–D

- August Adenauer (1872–1952), Jurist (Flur 20 in E)

- Hanna Adenauer (1904–1978), Kölner Stadtkonservatorin (Flur 20 in E)

- Johann Franz Ahn (1796–1865), Sprachlehrer (MA zwischen Lit. V und W )

- Franz Albermann (1877–1959), Bildhauer (Flur 37)

- Max Albermann (1870–1927), letzter Bürgermeister von Kalk (Flur 20 in E)

- Wilhelm Albermann (1835–1913), Bildhauer (Lit. L)

- Otto Andreae (1833–1910), Unternehmer und Kunstmäzen (MA zwischen Lit. P+Q)

- Wolfgang Anheisser (1929–1974), Bariton (MA)

- Johannes Theodor Baargeld (1892–1927), Dadaist (Flur 73a)

- Dirk Bach (1961–2012), Schauspieler, Moderator, Komiker (Lit C an Flur J (14))

- Alexander Bachem (1806–1878), Oberbürgermeister von Koblenz und Köln

- Julius Bachem (1845–1918), Verleger und Politiker (Flur 82)

- Fritz Bachschmidt (1928–1992), Schauspieler (Flur 63)

- Wilhelm Backhaus (1884–1969), Pianist (Flur 20 in E)

- Karl Band (1900–1995), Architekt (Lit. C zwischen Lit. V und Lit. W.)

- Gerd Baukhage (1911–1998), Maler (Flur 72a)

- Hermann Becker (1820–1885), Oberbürgermeister von 1875 bis 1885 (HWG)

- Wilhelm von Becker (1835–1924), Politiker und Bürgermeister von Düsseldorf und Köln (Flur 73a)

- Werner Beinhauer (1896–1983), Romanist und Hispanist (Flur 84)

- Erika Berger (1939–2016), Autorin und Sexberaterin (Flur 4 O), mit Ehemann Richard Mahkorn

- Matthäus Biercher (1797–1869), Architekt (Flur 13 (H))[4]

- Alfred Biolek (1934–2021), Fernsehmoderator und -produzent (Flur 61)

- Willy Birgel (1891–1973), Schauspieler (Lit. D)

- Elke Mascha Blankenburg (1943–2013), Dirigentin (Flur 44)

- Hans Böckler (1875–1951), deutscher Politiker und Gewerkschaftsfunktionär (Flur 60A)

- Lis Böhle (1901–1990), Schriftstellerin (Lit. J)

- Rudolf zur Bonsen (1886–1952), Regierungspräsident (MA)

- Heinrich Bürgers (1820–1878), Reichstagsabgeordneter (Grab nicht erhalten)

- Theo Burauen (1906–1987), Oberbürgermeister von 1956 bis 1973 (MA)

- Fritz Burgbacher (1900–1978), Politiker und Energiewirtschaftler (Lit. R, zwischen Lit. D und Lit. E)

- Norbert Burger (1932–2012), Oberbürgermeister von Köln (HWG)

- Herbert Callhoff (1933–2016), Komponist und Hochschullehrer (Flur 64 Nr. 469)

- Ludolf Camphausen (1803–1890), Politiker und Bankier (Lit. L)

- Hermann Cardauns (1847–1925), Historiker (Lit. B)

- Claus Hinrich Casdorff (1925–2004), Journalist (Lit. J Nr. 269)

- Werner Caskel (1896-1970), Arabist und Historiker (Flur 117)

- Chargesheimer (1924–1971), Fotograf (Flur 11 F:65)

- Johann Classen-Kappelmann (1816–1879), Unternehmer und Politiker (Lit. P)

- Franz Clouth (1838–1910), Unternehmer (MA)

- Sophia Czory (1930–1996), „Königin der Roma“ (MA, zwischen HWG und Lit. H)

- Holger Czukay (1938–2017), avantgardistischer Musiker, Bassist von Can (Flur 10 (T) Nr. 73)

- Bernhard Deermann (1887–1982), Politiker und Pädagoge (Flur 36)

- Wilhelm Ludwig Deichmann (1798–1876), Bankier (MA)

- Daniel Heinrich Delius (1773–1832), Regierungspräsident in Köln (HWG)

- René Deltgen (1909–1979), Schauspieler (Lit. D)

- Matthias Joseph de Noël (1782–1849), Kaufmann, Schriftsteller, Kunstsammler (Lit. D)

- Hein Derichsweiler (1897–1972), Bildhauer (Grab abgeräumt)

- Nevio De Zordo (1943–2014), italienischer Bobfahrer, Gastronom (Flur 17 U Nr. 555)

- Hubert Dormagen (1806–1886), deutscher Arzt, Kunstsammler, Stifter (Flur 5 in P)

- Joseph DuMont (1811–1861), deutscher Zeitungsverleger (HWG)

- Marcus DuMont (1784–1831), Gründer der Kölnischen Zeitung (HWG)

- Michael Joseph DuMont (1746–1818), Dompfarrer (HWG)

E–H

- Christian Eckert (1874–1952), Wirtschaftswissenschaftler, Rektor der Universität zu Köln (Flur 54)

- Eduard Endler (1860–1932), Architekt (Flur 72 A)

- Wilhelm Ewald (1878–1955), deutscher Heraldiker und Museumsdirektor (Flur 37)

- Jean Marie Farina (1809–1880), Produzent des Eau de Cologne (HWG XVI)

- Johann Baptist Farina (1758–1844), Produzent des Eau de Cologne (HWG XVII)

- Johann Maria Farina (1685–1766), Createur des Eau de Cologne (HWG XVIII )

- Johann Maria Carl Farina (1840–1896), Produzent des Eau de Cologne. Ehrengrab (Flur 60)

- Arno Faust (1918–1984), Maler, Musiker und Karikaturist (Flur 64)

- Fritz Feinhals (1869–1940), Kammersänger, Kgl. Bay. Hofopernsänger (HWG)

- Josef Feinhals (1867–1947), Kunstmäzen, Tabakhändler (HWG)

- Adolf Fischer (1856–1914), Österreichischer Kunstsammler und Stifter; Ehrengrab (Flur 76 A)

- Frieda Fischer-Wieruszowski (1874–1945), Direktorin des Museums für Ostasiatische Kunst; Ehrengrab (Flur 76 A)

- Karl Flach (1905–1997), deutscher Unternehmer (Flur 20 in E)

- Otto H. Förster (1894–1975), Kunsthistoriker und Direktor der Kölner Museen (MA)

- Martin Wilhelm Fonck (1752–1830), Generalvikar in Aachen und Dompropst in Köln (HWG)

- Robert Januarius von Frankenberg (1807–1873), General der Infanterie und Gouverneur von Köln (Lit. C)

- Peter Joseph Früh (1862–1915), Brauer (Flur 72a)

- Peter Fuchs (1829–1898), deutscher Bildhauer und Dombildhauer am Kölner Dom (Lit. R)

- Ludwig Gies (1887–1966), Bildhauer (Flur 44)

- Robert Görlinger (1888–1954), Oberbürgermeister von 1948 bis 1949 (Flur 60a)

- Hermann Götting (1939–2004), Sammler und Kölner Original (Flur 28, Nr. 145)

- Andreas Gottschalk (1815–1849), Arzt und Revolutionär (Lit. K)

- Anton Greven (1793–1870), Verleger (Lit. O)

- Johann Wilhelm Greven (1820–1893), deutscher Verleger und Buchhändler (Lit. R)

- Sigurd Greven (1908–1981), Verleger (Flur 54)

- Erwin Grochla (1921–1986), Betriebswirtschaftler (Flur 64A)

- Johann Joseph Gronewald (1804–1873), Pädagoge (Lit. B)

- Everhard von Groote (1789–1864), Germanist, Schriftsteller und Politiker (Lit. C)

- Robert Grosche (1888–1967), Theologe, Domkapitular (MA)

- Johannes Gross (1932–1999), Publizist (Flur 26 (Y))

- Leo Fritz Gruber (1908–2005), Photokina-Mit-Gründer, Photographiesammler und Publizist (Flur 61)

- Hermann Grüneberg (1827–1894), Chemiker und Gründer der Chemischen Fabrik Kalk (MA bei Flur 70)

- Bernhard Günther (1906–1981), Politiker (Flur 94)

- Alice Guszalewicz (1866–1940), Opernsängerin (Flur 52)

- Eugen Guszalewicz (1867–1907), Opernsänger (Flur 52)

- Paulina Olga Guszalewicz (1897–1965), Porträt-, Mode- und Pressezeichnerin (Flur 52)

- Wolfgang Hahn (1924–1987), Kunstsammler und Chefrestaurator am Wallraf-Richartz-Museum (Flur 56)

- Albin Hänseroth (1939–2004), Intendant der Kölner Philharmonie (Flur 20 in E, Nr. 43)

- Josef Haubrich (1889–1961), Jurist, Kunstsammler und Kunstmäzen (Flur 72a)

- Herbert Hax (1933–2005), Vorsitzender der „Fünf Wirtschaftsweisen“ (Lit. O, Nr. 17–18)

- Willi Herren (1975–2021), Entertainer (Flur 72)

- Iwan David Herstatt (1913–1995), Bankier (Lit. D)

- Ferdinand Hiller (1811–1885), Komponist (HWG)

- Andreas Hillgruber (1925–1989), Historiker (Flur 12 G)

I–P

- Hans Imhoff (1922–2007), Unternehmer, Gründer des Schokoladenmuseums (Flur 58)

- Peter Joseph Imhoff (1768–1844), Bildhauer

- Wilhelm Joseph Imhoff (1791–1858), Bildhauer (Flur 6 in Q)

- Karl Jachnick (1770–1851), preußischer Generalmajor

- Billy Jenkins (1885–1954), Zirkus- und Varieté-Künstler (Flur 55)

- Carl Joest (1858–1942), Industrieller in der Zuckerindustrie (HWG 23-24)

- Gerhard Jussenhoven (1911–2006), Komponist (Flur 12 in C, Nr. 124–126)

- Hans Katzer (1919–1996), Politiker (Flur H)

- Engelbert Kayser (1840–1911), Kunsthändler und -unternehmer (MA, zwischen Lit. H und HWG)

- Gerhard Kegel (1912–2006), Jurist (Flur 78, Nr. 42–44)

- Fritz Keller (1891–1943), Pfarrer und NS-Opfer (Flur 95)

- Friedrich Kempf (1908–2002), SJ, Priester und Kirchenhistoriker (Flur 30e)

- István Kertész (1929–1973), Dirigent (Lit. E)

- Irmgard Keun (1905–1982), Schriftstellerin (Flur 12 in G)

- Joachim Koch (1954–2008), Philosoph (Flur 73 Nr. 182)

- Wilhelm Koch (1845–1891), Mundartautor (Flur 58)

- Jacob Koerfer (1875–1930), Architekt des „Hochhaus“ am Hansaring (MA)

- Heinz Günther Konsalik (1921–1999), Schriftsteller (Flur 69a)

- Wolfgang Korruhn (1937–2003), Fernsehmoderator und Journalist (Lit. U, Nr. 313)

- Karel Krautgartner (1922–1982), Jazzmusiker (Flur R4 Nr. 124)

- Hildegard Krekel (1952–2013), Schauspielerin und Synchronsprecherin (Flur 19 (D))

- Dieter Kühn (1935–2015), Schriftsteller (Flur 28 Nr. 95)

- Karl Küpper (1905–1970), Karnevalist (Flur 69 A)

- Heinz Ladendorf (1909–1992), Kunsthistoriker (Flur 84)

- Eugen Langen (1833–1895), Ingenieur und Erfinder (HWG)

- Carl Leibl (1784–1870), Domkapellmeister in Köln (Lit. L, zwischen HWG + Lit. P)

- Otto Leichtenstern (1845–1900), Arzt (Grab abgeräumt)

- Jaki Liebezeit (1938–2017), avantgardistischer Schlagzeuger und Mitbegründer von Can (Flur 10 (T))

- Thomas Liessem (1900–1973), Karnevalist (Flur 35)

- Franz Anton Löhr (1874–1918), Bildhauer (Lit. U)

- Jakob Johann Lyversberg (1761–1834), Großhandelskaufmann und Kunstsammler (HWG)

- Richard Mahkorn (1943–2007), Chefredakteur der Quick (Zeitschrift) (Flur 4 O), mit Ehefrau Erika Berger

- Max Martersteig (1853–1926), Schriftsteller und Theaterdirektor (Flur 20 in E)

- Maria Clementine Martin (1775–1843), Klosterfrau und Erfinderin des Klosterfrau-Melissengeists (Lit. J)

- Wilhelm Marx (1863–1946), Reichskanzler (Lit. F)

- Georg Meistermann (1911–1990), Künstler (Flur 11 in F)

- Peter Heinrich Merkens (1777–1854), Unternehmer und Politiker (HWG)

- Gustav von Mevissen (1815–1899), Unternehmer und Politiker (HWG)

- Lucy Millowitsch (1905–1990), Schauspielerin (Flur 72a)

- Willy Millowitsch (1909–1999), Schauspieler (Flur 72a)

- Josef Moest (1873–1914), Bildhauer, (Flur 44)

- Wilhelm Mülhens (1762–1841), deutscher Kaufmann (Lit. H)

- Wolfgang Müller von Königswinter (1816–1873), Dichter (HWG)

- Horst Muys (1925–1970), Karnevalist (Lit. L)

- Ernst Wilhelm Nay (1902–1968), Maler (Flur 43)

- John van Nes Ziegler (1921–2006), Politiker (Flur 82)

- Alfred Neven DuMont (1868-1940), Verleger (Flur 63A)

- Alice Neven DuMont (1877-1964), Sozial- und Lokalpolitikerin (Flur 63A)

- Manfred Niehaus (1933–2013), Komponist, Bratschist, Chorleiter und Rundfunkredakteur (Flur 11 (F) Nr. 55)

- Marie-Luise Nikuta (1938–2020), Mundartsängerin (Lit. F)

- Alfred Nourney (1892–1972), Überlebender des Titanic-Untergangs (MA)

- Emil (1833–1897) und Laura Oelbermann (1846–1929), Wohltäterin und Stifterin (MA bei Flur 70)

- Alfred Freiherr von Oppenheim (1934–2005), Privatbankier (HWG)

- Friedrich Carl von Oppenheim (1900–1978), Privatbankier (HWG)

- Willi Ostermann (1876–1936), Komponist; Ehrengrab (Lit. R)

- August von Othegraven (1864–1946), Komponist (Lit. A)

- Karl Thomas von Othegraven (1769–1844), preußischer Generalleutnant der Befreiungskriege (HWG)

- Nicolaus August Otto (1832–1891), Erfinder des gleichnamigen Otto-Motors (Lit. C)

- Heinrich Pachl (1943–2012), Kabarettist (Flur 76 A)

- Gert von Paczensky (1925–2014), Journalist und Schriftsteller (Lit. K Nr. 225)

- Emil Pfeifer (1806–1889), Industrieller (HWG)

- Hermann Otto Pflaume (1830–1901), Architekt (MA bei Flur 70a)

- Gunther Philipp (1918–2003), Schauspieler (Lit. D)

- Sigmar Polke (1941–2010), Maler und Photograph (Lit. D Nr. 28)

- Hermann Pünder (1888–1976), Oberbürgermeister von 1945 bis 1948 (Lit. J)

Q–Z

- Anton Räderscheidt (1892–1970), Maler (Lit. V, zwischen Lit. E+F)

- Klaus Peter Rauen (1935–2018), Politiker (Flur 32 Nr. 190/192)

- Eugen Adolf Rautenstrauch (1843–1900), s. Rautenstrauch-Joest-Museum (MA)

- August Reichensperger (1808–1895), Jurist, Politiker und Förderer des Kölner Doms (Lit. F)

- Heinrich Reissdorf, Inhaber der Reissdorf-Kölschbrauerei (Flur 72)

- Fritz Rémond junior (1902–1976), Schauspieler und Theaterleiter (Lit. J)

- Rudolf Reuter (1891–1977), Bibliothekar und Erwachsenenbildner (95 Nr. 310-11)

- Johann Heinrich Richartz (1796–1861), vgl. Wallraf-Richartz-Museum (HWG)

- Albert Richter (1912–1940), Radrennfahrer (Flur E 8)

- Wilhelm Riphahn (1889–1963), Architekt (Lit. V)

- Joseph Roesberg (1824–1871), Komponist und Textdichter (Lit. E)

- Josef Rosemeyer (1872–1919), Bahnradsportler, Erfinder und Unternehmer (Flur 94)

- Kurt Rossa (1930–1998), Oberstadtdirektor von 1977 bis 1989 (HWG)

- Dieter Friedrich Graf von Rothenburg, Unternehmer (HWG)

- Wilhelm Salber (1928–2016), Psychologe und Philosoph (Lit. B Nr. 109)

- August Sander (1876–1964), Fotograf (Flur 87)

- Erich Sander (1903–1944), Fotograf (Flur 87)

- Heinz Schacht (1909–1987), Schauspieler (Lit. D, zwischen Lit. V und Lit. W)

- Peter Schaeven (1885–1958), Politiker (Flur 64a)

- Mathias Joseph Scheeben (1835–1888), Theologe (Flur 31)

- Elisabeth Scherer (1914–2013), Schauspielerin (Flur 16 (A))

- Jupp Schmitz (1901–1991), Komponist und Sänger (Flur X1)

- Erich Schneider-Wessling (1931–2017), Architekt und Hochschullehrer (Lit. J)

- Elsa Scholten (1902–1981), Schauspielerin (Grab abgeräumt)

- Bernard Schultze (1915–2005), Maler (Flur 39)

- Ernst Schwering (1886–1962), Oberbürgermeister 1948, 1949–1950, 1951–1956 (Flur 19 (D))

- Leo Schwering (1883–1971), Historiker, Lehrer und Politiker (Flur 19 (D))

- Helma Seitz (1913–1995), Schauspielerin (Flur 13 (H))

- Florian von Seydlitz (1777–1832), preußischer Generalmajor (Lit. C, zwischen HWG + Lit. H)

- Günter Siefarth (1929–2002), Journalist (Lit. F)

- Vincenz Statz (1819–1898), Architekt und Bildhauer (MA)

- Johann Adolf Steinberger (1777–1866), Oberbürgermeister von 1823 bis 1848 (Lit. F)

- Toni Steingass (1921–1987), Komponist und Verleger (Flur 29)

- Ludwig Stollwerck (1857–1922), Fabrikant (Flur 73a)

- Rolf Stommelen (1943–1983), Rennfahrer (Flur 72)

- Hermann Joseph Stupp (1793–1870), Oberbürgermeister von 1851 bis 1863 (Lit. J)

- Cornelius Stüssgen (1877–1956), Gründer der Stüssgen-Supermarktkette (Flur 60)

- Josef Sudbrack, (1925-2010), Jesuit, Schriftsteller (Flur 30 Grab 3)

- Willi Suth (1881–1956), Oberstadtdirektor von 1946 bis 1953 (Flur 60a)

- Jón Sveinsson (1857–1944), Schriftsteller genannt „Nonni“ (HWG an Flur 19)

- Christine Teusch (1888–1968), Politikerin (Flur 87)

- Gisela Uhlen (1919–2007), Schauspielerin (Lit. D)

- Klaus Ulonska (1942–2015), Leichtathlet und Sportfunktionär (HWG)

- Oswald Mathias Ungers (1926–2007), Architekt und Architekturtheoretiker (Lit. V Nr. 96–98)

- Els Vordemberge (1902–1999), Schauspielerin, Hörspielsprecherin und Leiterin des Kinderfunks des WDR (Lit. J)

- Friedrich Vordemberge (1897-1981), Kunstmaler und Direktor der Kölner Werkschulen (Lit. J)

- Ferdinand Franz Wallraf (1748–1824), vgl. Wallraf-Richartz-Museum (HWG)

- Max Wallraf (1859–1941), Oberbürgermeister von 1907 bis 1917 (MA)

- Guido Westerwelle (1961–2016), Politiker, Bundesaußenminister 2009 bis 2013 (MA)

- Johann Peter Weyer (1794–1864), Kölner Stadtbaumeister (Lit. G)

- Willy Weyres (1903–1989), Kölner Dombaumeister von 1944 bis 1972 (Lit. J)

- Erwin Wickert (1915–2008), Diplomat und Schriftsteller (Lit. L Nr. 101/102)

- Leopold von Wiese (1876–1969), deutscher Soziologe (Lit. C)

- Peter Winkelnkemper (1902–1944), Oberbürgermeister von 1940 bis 1944 (Grab abgeräumt)

- Johann Christoph Winters (1772–1862), Begründer des Hänneschen-Theaters (Flur 20 in E)

- Hans-Jürgen Wischnewski (1922–2005), Politiker, SPD (Flur 3 in N)

- Hermann von Wissmann (1853–1905), Gouverneur von Deutsch-Ostafrika (Flur 60a)

- Heinrich von Wittgenstein (1797–1869), preußischer Regierungspräsident (HWG)

- Otto Wolff (1881–1940), Industrieller (HWG)

- Otto Wolff von Amerongen (1918–2007), Unternehmer, vgl. Otto-Wolff-Konzern (HWG)

- Ernst Friedrich Zwirner (1802–1861), Architekt und Dombaumeister (HWG)

Literatur

- Josef Abt & Wolfgang Vomm: Der Kölner Friedhof Melaten. 1986, ISBN 3-7743-0182-4

- Josef Abt, Johann Ralf Beines & Celia Körper-Leupold: Friedhof Melaten: Kölner Gräber und Geschichte. Köln 1997, Greven Verlag, ISBN 3-7743-0305-3

- Armin Beuscher, Asja Bölke, Günter Leitner, Antje Löhr-Sieberg & Anselm Weyer: Melaten erzählt von protestantischem Leben. Ein Rundgang. Herausgegeben von Annette Scholl im Auftrag der Evangelischen Gemeinde Köln. 2010, ISBN 978-3-942186-01-8

- Hilde Cornelius & Cornelia Geiecke: Lebendige Vergangenheit: Künstler, Kunstwerke, Kölner auf dem Friedhof Melaten, ISBN 3-929769-43-3

- Ayhan Demirci: Melaten: Mythos und Legenden. 1996, ISBN 3-87909-479-9

- Peter Guckel: Der Vogel mit dem Stein. Ein Grabmal auf dem Melatenfriedhof zu Köln – Ein Nachsinnen. 2005, ISBN 3-934233-03-1

- Irmgart Hort: Aussätzige in Melaten: Regeln zur Krankheitsdiagnose, um 1540/1580, in: Joachim Deeters/Johannes Helmrath (Hg.): Quellen zur Geschichte der Stadt Köln Bd. 2, Spätes Mittelalter und Frühe Neuzeit (1396–1794), Bachem Köln 1996 S. 168–173 ISBN 3-7616-1285-0

- Franz Irsigler/Arnold Lassotta: Bettler und Gaukler, Dirnen und Henker, dtv München 9. Aufl. 2001, bes. das Kapitel "Aussätzige", S. 69–86 ISBN 3-423-30075-2

- Hermann Kinder: Mein Melaten. Der Methusalem-Roman, Frankfurt am Main, 2006

- G. H. Klövekorn: Der Aussatz in Köln, Leverkusen 1966

- Günter Leitner: Friedhöfe in Köln – mitten im Leben. 2003, ISBN 978-3-936333-01-5

- Josef Mahlmeister: Der Kölner Friedhof Melaten und der Wiener Zentralfriedhof. Fotoband mit Engelbilder, Palabros de Cologne, Köln am Rhein, 2010, ISBN 978-3-9810559-8-6

- Wolfgang Oelsner: Eine Führung durch den Kölner Karneval auf dem Friedhof Melaten. 1998 2. Auflage, ISBN 3-9806384-0-5

- Ilona Priebe: Friedhof Melaten zu Fuß. 2004, ISBN 3-7616-1806-9

- Detlef Rick: Melaten. Gräber erzählen Stadtgeschichte. 2021, ISBN 978-3-7408-1378-9 (ein ausführlicher Führer mit detaillierten Karten)

- Max-Leo Schwering: Köln. Braunsfeld – Melaten (Publikationen des Kölnischen Stadtmuseums Band 6, hrsg. von Werner Schäfke), mit Beiträgen von Wolfram Hagspiel, Ulrich S. Soénius und Matthias von der Bank, Köln 2004, ISBN 3-927396-93-1.

- Wolfgang Stöcker: Die letzten Räume. Sterbe- und Bestattungskultur im Rheinland seit dem späten 18. Jahrhundert, 2006, ISBN 3-412-29105-6; mit Text- und Bildbeiträgen zum Melatenfriedhof

- Martin Uhrmacher: So vinden wyr an euch als an eynen krancken und seichen manne... Köln als Zentrum der Lepraschau für die Rheinlande im Mittelalter und früher Neuzeit, in: Die Klapper. Zeitschrift der Gesellschaft für Leprakunde, 8. Jahrgang 2000 Online

- Marianne Vogt-Werling und Michael Werling: Der Friedhof Melaten in Köln. Alle Denkmäler und ihre Zukunft, Greven, Köln 2010, ISBN 978-3-7743-0471-0.

- Gerlinde Volland: Trauer in weiblicher Gestalt. Grabplastik um 1900 am Beispiel des Kölner Friedhofs Melaten. In: Denkmalpflege im Rheinland, 1/1998

Weblinks

Einzelnachweise

- Josef Abt, Johannes Ralf Beines, Celia Körber-Leupold: Melaten. Kölner Gräber und Geschichte. Köln 1997.

- Heribert Rösgen: Denkmal des Monats: Am Melatenfriedhof sieht's traurig aus. Kölner Stadt-Anzeiger, 29. August 2013, abgerufen am 15. Dezember 2019 (deutsch).

- Denkmalschutz und -pflege von Grabanlagen. In: stadt-koeln.de. Abgerufen am 30. Oktober 2018.

- Grabstätte. In: findagrave.com. Abgerufen am 1. April 2019.