Kloster Benediktbeuern

Das Kloster Benediktbeuern ist eine ehemalige Abtei der Benediktiner und heute eine Niederlassung der Salesianer Don Boscos in Benediktbeuern in Bayern in der Diözese Augsburg unweit des Kochelsees.

.jpg.webp)

Als Kugelpanorama anzeigen

Beschreibung

Die heutige Anlage besteht aus zwei großen, baulich getrennten Gebäudekomplexen und mehreren freistehenden Gebäuden. Im Osten, unweit des Bahnhofs, befindet sich der Maierhof, ein etwa 113×86 m messender Vierflügelbau, in dem sich u. a. das Klosterbräustüberl und das Trachteninformationszentrum des Bezirks Oberbayern befinden.

Südlich schließt sich die historische Fraunhofer-Glashütte und das -Museum an. Westlich an den Maierhof schließt sich der Friedhof an, der wiederum an die Ostseite des zweiten Komplexes – des eigentlichen Klosters – grenzt.

Letzterer besteht u. a. aus der Anastasiakapelle und der Klosterkirche St. Benedikt im Baustil des italienischen Frühbarocks, an die sich südlich der Kreuzgang anschließt. Die weiteren Gebäudetrakte, die teilweise auch von der Stiftungshochschule München genutzt werden, gruppieren sich um einen ca. 106×75 m großen Innenhof.

Anastasiakapelle

Anastasiakapelle Klosterkirche St. Benedikt

Klosterkirche St. Benedikt Friedhofseingang zur Basilika

Friedhofseingang zur Basilika Im Maierhof

Im Maierhof Kloster-Innenhof mit Eingang zur Basilika

Kloster-Innenhof mit Eingang zur Basilika Säulengang im Kloster-Innenhof

Säulengang im Kloster-Innenhof

Geschichte

Benediktinische Geschichte

Kloster Buron/Benediktbeuern ist sehr wahrscheinlich bereits im Jahr 725/728 von Karl Martell während zweier Feldzüge nach Bayern als weltlicher Stützpunkt und als Wach- und Kontrollstation vor dem Kesselberg an taktisch günstiger Stelle am Weg nach Rom gegründet worden. Karl Martell setzte dabei den hochadeligen Alemannen Lantfrid, ein Mitglied der Huosi, als seinen verlässlichen Vasallen ein. Um 739/740 wurde das St. Jakob und St. Benedikt geweihte Kloster als Benediktinerabtei begründet. Erzbischof Bonifatius führte Lantfrid als Benediktinerabt ein und weihte die erste Klosterkirche. Es gab eine Schreib- und Unterrichtsschule, von deren Arbeit zahlreiche Codices aus dem 8. und 9. Jahrhundert zeugen. Das im 8. Jahrhundert in Kochel am See begründete Frauenkloster verlegte nach Zerstörung durch die Ungarn 908 (spätestens 955) in das Kloster Benediktbeuern, wo es bis ins 14. Jahrhundert seinen Sitz auf der Nordseite des Männerklosters hatte.[1] Daher rührt auch der doppelte Abtstab (Abt und Äbtissin) im Wappen des Klosters Benediktbeuern. Im Jahr 955 wurde das Kloster Benediktbeuern durch die Magyaren (Ungarn) zerstört, was mit dem Ende des karolingischen Schulwesens einherging.

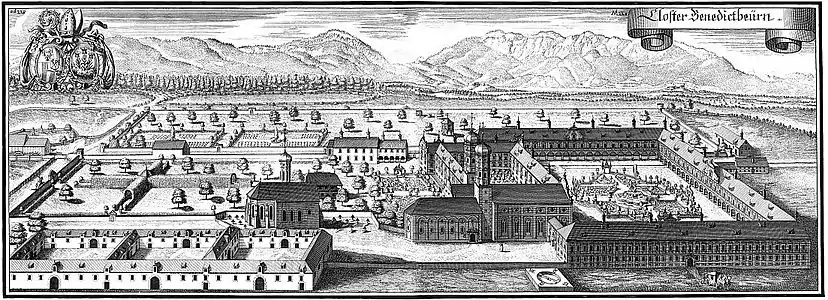

Das Kloster wurde durch den hl. Bischof Ulrich von Augsburg (923–973) wiederaufgebaut und 1031 durch Benediktiner aus dem Kloster Tegernsee neu besiedelt. Unter Abt Gothelm und den Mönchen Gotschalk und Adalbert kam es zu einer neuen Blüte der Schreibschule und auch die botanischen Forschungen und die Anlage von Heilkräutergärten um 1200 sind bezeugt. Um 1250 deckte die Klosterbibliothek mit rund 250 Handschriften den ganzen Bereich des damaligen höheren Bildungswesens ab. 1530/40 wurde die systematische Klostergeschichtsschreibung durch P. Antonius Funda vertieft. Es wurden in Benediktbeuern theologische, philosophische und naturwissenschaftliche Studien betrieben. Im Dreißigjährigen Krieg wurde das Gymnasium aufgelöst, allerdings bereits 1689 mit sprachlichen, musischen, mathematischen und botanischen Schwerpunkten wiedereröffnet. Kurz vorher zwischen 1669 und 1679 wurde die heutige barocke Form der Klosteranlage geschaffen und ab 1672 die Klosterkirche St. Benedikt neu gebaut.

- Historische Ansichten auf Kupferstichen der Frühen Neuzeit

vor der barocken Umgestaltung (Matthäus Merian)

vor der barocken Umgestaltung (Matthäus Merian) kurz nach der barocken Umgestaltung (Michael Wening)

kurz nach der barocken Umgestaltung (Michael Wening)

1700 wurde durch P. Karl Meichelbeck OSB (1669–1734) erstmals die quellenkritische Methode der Geschichtsschreibung in Süddeutschland mustergültig angewandt. Er ist der Verfasser der Historia Frisingensis (Geschichte des Bistums Freising) und des Chronicon Benedictoburanum (Geschichte des Klosters Benediktbeuern). Von ihm stammt auch das hagiografische Werk Leben / Leyden / Todt / Erhebung / vnd Gnaden=reiche Gutthätigkeit Der grossen Heiligen Martyrin Anastasiae (1710), in dem er u. a. ausführlich das sogenannte Kochelsee-Wunder beschreibt, die Rettung des Klosters im Spanischen Erbfolgekrieg am 28. Januar 1704. 1698 wurde die Hochschule (commune studium) im äußeren Nordtrakt eröffnet. Der Bibliothekskomplex stammt aus dem Jahr 1722. 1751 bis 1753 wurde die Anastasiakapelle im Nordosten der Klosterkirche erbaut.

Reihe der Äbte und Pröpste des Klosters

Äbte:

- Landfrid, im 8. Jahrhundert

- Waldram I., im 8. Jahrhundert

- Eliland I., im 8. Jahrhundert

- Ringrim, im 9. Jahrhundert

- Zacho, im 9. Jahrhundert

- Erphmann, im 9. Jahrhundert

- Urolf, im 10. Jahrhundert

- Snelpart, bis 955

- Wolfhod

- Richolf

- Reginbert I.

- Rathold

- Tagino

- Albero

- Reginbert II., bis 1031

Äbte:

- Ellinger, 1031–1032

- Gothelm, 1032–1062

- Megingoz, 1062–1065

- Ratmund, 1065–1090

- Conrad I., 1090–1122

- Norbert, 1123

- Ulschalk, 1125

- Engelschalk, † 1138

- Walther, † 1168

- Ortolf, 1168–1180

- Wernher, † 1183

- Albert I., † 1203

- Bernhard I., † 1213

- Heinrich I., † 1227

- Gebhard, 1227–1236

- Bernhard II., 1236–1246

- Heinrich II., 1246–1271

- Ortolf II., Fürstabt 1271–1283, erhielt 1277 die Pontifikalien.

- Heinrich III., Fürstabt 1283–1289

- Otto, 1289–1318

- Heinrich IV. von Türkenfeld, 1318–1348

- Düring/During von Türkenfeld, 1348–1360

- Albert II., 1360–1369

- Heinrich V. von Wegmann, 1369–1377

- Heinrich VI. von Pienzenau, 1377–1400

- Ludwig I. Rieder, 1400–1409

- Friedrich von Weiching, 1409–1422

- Conrad/Konrad II. Vetter, 1422–1429

- Gregor, 1429–1439

- Thomas Schwalb, 1439–1440

- Wilhelm von Diepolzkirchen, 1440–1483

- Narziß/Narzissus Paumann, 1483–1504

- Balthasar Werlin, 1504–1521

- Matthias Reuchl/Reichel, 1521–1538

- Kaspar Zwickl/Zwinck, 1538–1548

- Ludwig II. Pertzl/Pörtzl, 1548–1570

- Johann Chrysostomos Benedikt März von Spruner, 1570–1604

- Johann II. Halbherr, 1597 Koadjutor, Abt 1604–1628

- Waldram II. Weiß, 1628–1638

- Philipp Feischl/Feischel, 1638–1661

- Amand I. Thomamiller, 1661–1671

- Plazidus/Placidus Mayr, 1671–1689

- Eliland II. Oettl/Öttl, 1689–1707

- Magnus Pachinger, 1707–1742

- Leonhard Hochenauer, 1742–1758

- Benno Voglsanger, 1758–1784

- Amand II. Fritz/Friz, 1784–1796

- Karl Klocker, 1796–1803

Säkularisation 1803

Das Kloster wurde 1803 im Zuge der Säkularisation aufgelöst. In der Klosterbibliothek wurden dabei die Carmina Burana, eine Sammlung von Vagantenliedern aus dem 13. Jahrhundert, gefunden. Die Handschrift, auch Codex Buranus genannt, befindet sich heute in der Bayerischen Staatsbibliothek. Auch viele andere Handschriften und ein Teil der gedruckten Bücher wurden nach München ausgelagert. Der klassizistische Hochaltar findet sich in der Leutascher St. Magdalena-Kirche, erbaut 1820/21.[4]

Das Klostergericht wurde aufgehoben und sein Bezirk auf die Landgerichte Tölz und Weilheim verteilt.[5]

Die ehemaligen Mönche gingen zum Teil als Universitätsprofessoren nach Salzburg (P. Ägidius Jais OSB als Pastoraltheologe), Landshut (P. Sebastian Mall OSB als Orientalist) und München (P. Florian Meilinger OSB als Mathematiker). Schloss Aspenstein in Kochel am See fiel in die Hände verschiedener privater Besitzer, u. a. den Reichsjugendführer der NSDAP, Baldur von Schirach. Seit 1968 befindet sich das Schloss im Besitz der Georg-von-Vollmar-Akademie, die in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung Seminare der politischen Bildung anbietet.

Die Klosterkirche wurde mit der Säkularisation Pfarrkirche der Pfarrei St. Benedikt Benediktbeuern.

Zwischen Säkularisation und 1930

Den Klosterkomplex erhielt Josef von Utzschneider. Joseph von Fraunhofer errichtete hier 1805 eine Glashütte. Er konnte hier unter anderem das schlierenfreie bzw. wellenfreie Flintglas entwickeln und entdeckte die Fraunhoferschen Linien, die für die Entwicklung der Spektralanalyse bedeutsam geworden sind. 1818 übernahm der bayerische Staat das Kloster und nutzte es als militärischen Fohlenhof (Remonte-Depot) bis 1921, als Kaserne, Invalidenheim, Genesungskrankenheim für Soldaten, als Gefängnis und ab 1921 als landwirtschaftlichen Reichsbetrieb.[6] 1925 wurde die ehemalige Klosterbrauerei geschlossen.

Salesianische Geschichte

Seit 1930 nutzen die Salesianer Don Boscos die Gebäude wieder als Niederlassung einer Ordensgemeinschaft. Heute leben und arbeiten dort rund 35 Salesianer Don Boscos. Direktor des Klosters ist P. Lothar Bily SDB; die Salesianer haben einen Direktor statt eines Abts. Stellvertreter ist P. Claudius Amann SDB.

Philosophie und Theologie

1931 gründeten die Salesianer in den Gebäuden eine „Theologische Studienanstalt“ für ihre Ordensmitglieder, aus der später die Philosophisch-Theologische Hochschule (PTH Benediktbeuern) hervorging. 1941 wurde im Kloster eine Zahlmeisterschule der Wehrmacht eingerichtet. Nach 1945 konnte sich die Ordensniederlassung neu entfalten. 1946 wurde ein Gymnasium für spätberufene Priesteramtskandidaten gegründet. Dieses bestand bis 1964, als es nach Buxheim bei Memmingen verlegt wurde. Durch die Affiliation der Philosophisch-Theologischen Hochschule 1970 zunächst an die Theologische Fakultät, dann 1976 auch an die Philosophische Fakultät der Universitas Pontificia Salesiana (UPS) in Rom, erwarb sich die Hochschule weitere Rechte. 1981 erfolgte die staatliche Anerkennung der PTH als nichtstaatliche wissenschaftliche Hochschule. 1990 wurde der PTH das staatliche Promotionsrecht im Bereich der Katholischen Theologie verliehen. Außerdem wurde in diesem Jahr das Institut für Salesianische Spiritualität errichtet. 1992 wurde sie durch die Congregatio de Institutione Catholica zur Theologischen Fakultät erhoben und erhielt dadurch auch das kirchliche Promotionsrecht. 2000 folgte das Habilitationsrecht. 2003 wurde aufgrund dieser Veränderungen auch ein neues Leitbild erstellt. 1998 wurde an der PTH die Clearingstelle Kirche & Umwelt errichtet, die bis 2007 bestand. Die PTH Benediktbeuern wurde zum Wintersemester 2013/14 geschlossen. Ab dem WS 2014/15 wurde der Studiengang Religionspädagogik der Katholischen Stiftungsfachhochschule München in den Räumen der ehemaligen PTH eingeführt.

Sozialpädagogik

1967 wurde ein Jugendleiterseminar eröffnet, das 1968 in die „Höhere Fachschule für Sozialpädagogik der Salesianer Don Boscos“ umgewandelt wurde. 1971 wurde die Höhere Fachschule für Sozialpädagogik in die Kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts „Katholische Bildungsstätten für Sozialpädagogik in Bayern“ als Abteilung Benediktbeuern der Katholischen Stiftungsfachhochschule München (KSFH) integriert. Am 1. Oktober 1990 wurde an der KSFH der Studienschwerpunkt „Umwelt- und Kulturpädagogik“ eingerichtet. 2017 wurde die Hochschule in Katholische Stiftungshochschule München (KSH) umbenannt.

Jugendpastoralinstitut

1978 kam es zur Gründung des Jugendpastoralinstituts Don Bosco Benediktbeuern als kooperierende Institution sowohl zur PTH als auch zur KSFH. Es dient der Fort- und Weiterbildung von Fachkräften aus Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe.

Jugendherberge, Aktionszentrum und Zentrum für Umwelt und Kultur

Sehr früh wurde im ehemaligen Kloster eine Jugendherberge untergebracht, die dem Deutschen Jugendherbergswerk angeschlossen ist. Sie ist spezialisiert auf Klassenfahrten, Jugendfreizeiten, Expeditionen, Exkursionen und Hüttentouren.

Für die praktische Jugendarbeit wurde Mitte der 1970er Jahre das sog. Aktionszentrum Benediktbeuern eröffnet, das sich vor allem auf Orientierungstage für Schulklassen und offene Veranstaltungen für Jugendliche und Junge Erwachsene spezialisiert hat. 14.000 Jugendliche nehmen jährlich an Orientierungstagen und offenen Veranstaltungen der Jugendbildungsstätte Aktionszentrum teil.

1988 wurde das Zentrum für Umwelt und Kultur Benediktbeuern (ZUK) errichtet. Es dient der Jugend- und Erwachsenenbildung zu diesen beiden Themen. Dazu gibt es ein Museum, Ausstellungen, Konzerte, Landschaftspflege, Biotope und Lehrpfade. Das ZUK erreicht mehr oder weniger intensiv rund 90.000 Besucher im Jahr.

Stiftungen

2001 kam es zur Gründung der Don-Bosco-Stiftung Benediktbeuern und der Don-Bosco-Hochschulstiftung, die die Arbeit der Salesianer in Benediktbeuern finanziell mit absichern helfen sollen. Beide Stiftungen sind Teil des Don-Bosco-Stiftungszentrums.

Großbrände

Das Kloster erlebte mehrere Großbrände. Außer der Zerstörung durch den Ungarnsturm wurde die Klosterkirche 1248 durch einen Brand geschädigt und stürzte 1288 ein; 1490 wurde das zentrale Klostergebäude zerstört und es folgte ein spätgotischer Neubau.[7] Den letzten Brand erlebte das Kloster 1979, als unter anderem der halbe Nordtrakt mit dem Fachhochschulgebäude in Flammen aufging.

Museen, Sammlungen und Einrichtungen

Im Kloster Benediktbeuern ist die historische Glashütte als Museum eingerichtet. In dieser forschte von 1807 bis 1819 Joseph von Fraunhofer am Glasschliff und der Herstellung von optischen Geräten. Besucher können seine Schmelzöfen, optische und andere Geräte besichtigen und die Technik des Glasmachens zur Zeit Fraunhofers kennenlernen.[8]

Im Westflügel des Maierhofs ist seit 2004 außerdem Heimatpflege-Informationszentrum des Bezirks Oberbayern angesiedelt, das auch das Trachten-Informationszentrum (TIZ) beinhaltet. Letzteres baut eine Sammlung und Fachkompetenz in Sachen historischer Bekleidung auf.[9][10]

Fraunhofer-Gesellschaft

Die Fraunhofer-Gesellschaft betreibt im Kloster das Zentrum für energetische Altbausanierung und Denkmalpflege.[11] Dort wird einerseits Forschung betrieben, wie Denkmalpflege und Altbausanierung unter dem Gesichtspunkt moderner Wärmedämmung optimiert werden können. Andererseits bietet das Zentrum Beratung zum Thema für individuelle Bauherrn, Handwerker und Denkmalpfleger.

Ab 2013 plante die Fraunhofer-Gesellschaft zudem den Bau eines Konferenzzentrums auf dem Klosterareal unter dem Namen Netzwertzentrum.[12] Eine Bürgerinitiative versuchte die Umsetzung zu verhindern. 2018 nahm jedoch auch die Fraunhofer-Gesellschaft aus rechtlichen Gründen Abstand vom Projekt.[13]

Literatur

- Josef Hemmerle: Die Benediktinerabtei Benediktbeuern. Hrsg.: Max-Planck-Institut für Geschichte (= Germania Sacra. Neue Folge 28, Das Bistum Augsburg: Teil 1). Walter de Gruyter, Berlin 1991, ISBN 3-11-012927-2 (Volltext [PDF; 12,3 MB; abgerufen am 24. Juni 2017]).

- Leo Weber: Vestigia Burana: Spuren und Zeugnisse des Kulturzentrums Kloster Benediktbeuern. Don Bosco Medien, 1995, ISBN 3-7698-0790-1.

- Leo Weber: Kloster Benediktbeuern: mit päpstlicher Basilika und Anastasiakapelle. Schnell und Steiner, Regensburg 2001 (11. Auflage), ISBN 3-7954-4095-5.

- Leo Weber: Kloster Benediktbeuern: Hoheits-, Wirtschafts- und Kulturzentrum seit dem frühen 8. Jahrhundert im Pfaffenwinkel. Schnell und Steiner, Regensburg 2003, ISBN 3-7954-1412-1.

- Geert Müller-Gerbes (Text), Friedemann Mayer (Bearb.): Carmina burana. Ein Rundgang in Bildern mit Sieger Köder und seinen Schülern. Heidenheimer Zeitung, Heidenheim an der Brenz 2007, ISBN 978-3-920433-13-4 (gemalte Bilder im Zentrum für Umwelt und Kultur).

- Norbert Wolff (Hrsg.): Benediktbeuern. Erbe und Herausforderung. FG für Leo Weber SDB zum 80. Geburtstag. (= Benediktbeurer Studien. 12). Don Bosco, München 2008, ISBN 978-3-7698-1721-8.

Weblinks

- Homepage Kloster Benediktbeuern

- Pfarrei St. Benedikt Benediktbeuern mit Informationen zur päpstlichen Basilika und der Wallfahrt zum hl. Benedikt

- Homepage des Vereins „Zentrum für Umwelt und Kultur“

- Kloster Benediktbeuern, Basisdaten und Geschichte:

Christine Riedl-Valder: Kloster Benediktbeuern – der „bayerische Escorial“ im Pfaffenwinkel in der Datenbank Klöster in Bayern im Haus der Bayerischen Geschichte - Simon Demmelhuber, Carola Zinner: Säkularisation in Bayern – Das Kloster Benediktbeuern. Podcast einer Sendung im Bayerischen Rundfunk vom 27. April 2015.

- Fotos der Ausstattung des Klosters in der Warburg Institute Iconographic Database.

Einzelnachweise

- Leo Weber: Kloster Benediktbeuern. Regensburg 2003, ISBN 3-7954-1412-1, S. 10.

- Michael Hartig: Die oberbayerischen Stifte. Band I: Die Benediktiner-, Cisterzienser- und Augustiner-Chorherrenstifte. Verlag vorm. G. J. Manz, München 1935, DNB 560552157, S. 17 f.

- Benediktbeuern/Äbte. In: benediktinerlexikon.de, 27. Juni 2013. Abgerufen am 24. Juni 2017.

- seefeld.com

- Dieter Albrecht: Die Klostergerichte Benediktbeuern und Ettal (Historischer Atlas von Bayern, Altbayern, Heft 6, 1953, S. 22)

- Leo Weber: Kloster Benediktbeuern. Regensburg 2003, ISBN 3-7954-1412-1, S. 12.

- Codreanu-Windauer, Silvia: Der romanische Schmuckfußboden in der Klosterkirche Benediktbeuern. Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, München 1988, S. 5. ISBN 3874909107

- Die Fraunhofer Glashütte im Kloster. In: benediktbeuern.de. Abgerufen am 26. November 2020.

- Trachten-Informationszentrum. In: bezirk-oberbayern.de. Abgerufen am 26. November 2020.

- Alois Ostler: Bezirkseinrichtung im Maierhof des Klosters Benediktbeuern steht vor Umgestaltung. In: Merkur.de. 28. Oktober 2020, abgerufen am 26. November 2020.

- Fraunhofer-Gesellschaft: Fraunhofer-Zentrum Benediktbeuern

- Ein attraktives Wissenschaftszentrum. In: Süddeutsche Zeitung. 3. April 2014.

- Kloster Benediktbeuern: Umstrittenes Tagungshaus wird nicht gebaut. Beitrag auf merkur.de (zuletzt abgerufen am 9. April 2019).