Klarissenkloster Sankt Clara

Das Kölner Klarissenkloster Sankt Clara war eine Niederlassung der Klarissen, des „Zweiten Ordens des Hl. Franziskus“. Die Gemeinschaft der Klarissen gestaltet ihr Leben nach dem Beispiel des heiligen Franziskus von Assisi und der heiligen Klara von Assisi (1193–1253) in Armut.

Die Klosteranlage in Höhe des heutigen Römerturmes wurde im Jahr 1306 bezogen und hatte als Konvent Bestand bis zur Säkularisation im Jahr 1802.[1]

Vorgeschichte

Das spätere Klostergelände lag nach heutiger Bezeichnung innerhalb der Straßen „Auf dem Berlich“, Zeughausstraße, St. Apernstraße und Breite Straße. Das Gelände war anfänglich von Wein- und Nutzgärten bestanden; die Bauten befanden sich, beginnend am Berlich, an der Nordseite des Geländes.

Im Zusammenhang mit dem Grundstückserwerb des Klosters der Kölner Clarissen wurde einer der frühen Kölner Bürgermeister als Besitzer der Liegenschaft erwähnt. Es war „Richolf Parfus(e)“, der im Nordwesten des Bezirks der alten Römerstadt ein schon 1220 erwähntes Hofgut besaß, welches er von Graf Wilhelm von Holland (vor 1265) zu Lehen erhalten hatte. Das betreffende Gelände war ein Wirtschaftshof mit einigen Nebengebäuden, dessen Grundstück eine Fläche von etwa 62 Ar erreichte. Das Anwesen lag an der Nordwestecke der alten Römermauer und erstreckte sich nordwärts entlang der hier etwa 80 Meter langen Mauer zwischen dem so genannten „Parfusen-Wichhaus“ und dem (später so bezeichneten) Klarenturm. Westlich des Grundstücks lag die etwa 105 Meter lange südlich verlaufende Mauerstrecke der alten Befestigung zwischen einem Eckturm und dem nächsten Halbturm. Unmittelbar neben dem Klarenturm ermöglichte eine kleine Pforte (Löwenpforte) auch den Grundstückszugang von dem tiefer gelegenen Grabenzug, der später den Namen Zeughausstraße erhielt.[1]

Stiftung

Im Mai 1265 wechselten die Besitzverhältnisse. Graf Wilhelm von Jülich und seine Gemahlin Richardis erwarben nun die Liegenschaft (in angulo veterum murorum exopposito porte, que levenporze dicitur) des Werner, Sohn und Erbe des Richolf Parfus(e).

Von der Gräfin Richardis sowie ihren Söhnen Walram († 1297) und Gerhard wurde mit Genehmigung des Papstes Benedikt und des Kölner Erzbischofs Wigbold auf dem bereits erworbenen Gelände die Mittel zur Errichtung eines Franziskanerinnenklosters zu Ehren der heiligen Clara gestiftet. Die Stiftung erfolgte spätestens 1297, dem Todesjahr des Mitstifters Walram.[1]

In den Eintragungen des zuständigen Schreinsbezirks St. Christoph wurden 1306 diesbezüglich zu fünf Objekten Vermerke eingetragen. In den entsprechenden Aufzeichnungen hieß es:

Ptp. 1306 5 dom.: dom., quam inhabitat Gertrudis de Julianco, iuxta amtiquum murum extra portam Leonis versus s. Aprum; dom. contigua; dom. tertia (wird dem conventus s. Clare in Colonia construendus überlassen); 2 dom. contigue (durch Gertrudis de Julianco veräußert).[2]

Umbau der Hofanlage

Erste Nonnen des neuen Kölner Konventes entstammten dem Neusser Klarissenkloster. Sie wurden dem Orden der Franziskaner (fratres minores, Minderbrüder oder Minoriten) unterstellt. Am 26. August 1304 bestätigte Ricardas Sohn Gerhard IV. von Jülich vor den Schöffen des Bezirks St. Kolumba die Schenkung und bekundete, dass seine Mutter, sein Bruder Walram (Walramus) und er selbst das Areal in „platea berlinc“, das zuvor Richolf Parfuses Sohn Werner gehört hatte, zur Erbauung des Klosters abgetreten hätten.[3] Das Vermächtnis der 1304 verstorbenen Stifterin und ihrer Söhne sicherte die Finanzierung der klösterlichen Neu- und Umbauten der geplanten Klosteranlage, die im März 1306 begannen. Einige der Wohn- und Wirtschaftsgebäude des ehemaligen „Parfusenhofes“ wurden zweckmäßig hergerichtet und weiterhin benutzt. Die vorläufige Gebäudeanordnung bildete, unter Einbeziehung des vorderen sowie des nordwestlichen Eckturmes, einen Kreuzhof mit einer Fläche von etwa 32 × 35 Meter. Der Nordflügel der Klausur war wahrscheinlich mit einem ersten kleinen Oratorium verbunden, welches zum Bezug des Konventes am 12. August 1306, dem Festtag der heiligen Klara, in Anwesenheit des Erzbischofs Heinrich geweiht wurde.[1] 1309 erhielt der Konvent ein päpstliches Privileg, welches ihm Steuerfreiheit einräumte.[4]

Stiftungen, Mitgifte, Renten, Zinserträge und Privilegien

Wie bei vielen Konventsgründungen, aber auch nach deren Etablierung, erhielten die Klöster große Schenkungen und Zuwendungen von Höfen, Grundstücken, Renten und Naturalien. Zu den aus Neuss entsandten ersten Nonnen stießen Töchter aus namhaften stadtkölnischen Familien, aber auch Töchter aus Adelsfamilien der näheren und weiteren Umgebung. Mit ihren eingebrachten Mitgiften trugen sie dazu bei, dass der Grundbesitz des jeweiligen Klosters sich rasch vermehrte. Die dann erzielten Erträge des zumeist in Pacht gegebenen Landes sorgten neben anderen Einkünften für wachsenden Wohlstand.

Am 16. Juni 1335 verkündete Cunigunde, die Witwe des Hermann von Metternich, dass sie gemeinsam mit Heinrich, Johann, Lodewich, Hermann, Arnold, Kathryn – einer Nonne – und Nesa, ihren Kindern und Erben, der Äbtissin des Konvents der hl. Clara zu Köln den „Hoff zu Roistorp“ mit 100 Morgen Ackerland, 8 Morgen Weingarten und 50 Morgen Busch für 100 Mark in Kölnischen Pfennigen verkaufe. Zeuge dieses Verkaufs war neben anderen Hermann von Roisdorf. Auch Ritter Hermann von Roisdorf selbst gab im Jahr 1349 dem Kölner Klarissenkloster, in das seine Tochter Irmgard eingetreten war, einen Morgen Weingarten in Bornheim. Details zu den Roisdorfer Besitzungen, die wohl bis zur Säkularisation Bestand hatten, sind noch heute in den Archiven NRW abrufbar.[5]

Ein nicht unwesentlicher Grund für die große Anzahl Klöster in der mittelalterlichen Stadt – und auch Ursache des wachsenden Wohlstandes – war die Steuerfreiheit, die ihnen die Stadt aufgrund überkommener päpstlicher Privilegien unwillig einräumte.

Erweiterungen unter neuer Leitung

Zwischen den Jahren 1328 und 1335 traten Isabella und Philippina, Töchter der Grafen Rainald von Geldern, in das Kloster ein. Isabella, die einige Jahre später zur zweiten Äbtissin des Klosters avancierte (als solche wurde sie 1340 und 1343 bezeugt) und ihre Schwester Philippina ermöglichten mit der Hilfe ihres Bruders Reinald einen größeren Neubau der Klosterkirche. Wegen unzureichender Geldmittel kamen die begonnenen Arbeiten jedoch 1343 vorerst zum Erliegen.

Eine Wiederaufnahme der Bautätigkeiten wurde wohl durch gute Beziehungen zwischen der Äbtissin und dem Kölner Erzbischof ermöglicht, da ein wahrscheinlich durch Walram von Jülich erwirkter besonderer päpstlicher Ablass zum Bau der Kirche in Anspruch genommen werden konnte. Wie der Inschrift des Hochaltars der Klosterkirche zu entnehmen war, wurde der Neubau im Jahr 1347 fertiggestellt und eingeweiht.

Skriptorium

Um 1340 gaben die Minoriten ihr Skriptorium zur Herstellung von Handschriften wegen der Abwanderung des führenden Buchmalers ihres Konvents nach Trier auf. Diese so zum Erliegen gekommene klösterliche Erwerbsmöglichkeit übernahmen nun die nach wie vor den Minoriten unterstehenden Klarissen. Die dann in deren Skriptorium ausgeführten Arbeiten schlossen eine entstandene „Marktlücke“, und die durch Auftragsarbeiten erzielten Gewinne trugen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation bei.

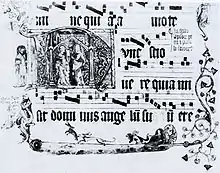

Über einen Zeitraum von etwa 45 Jahren, von 1315 bis 1360, betätigten sich die Nonnen von St. Klara als Buchmalerinnen. Sie standen damit in der Tradition der Kölner Minoriten, deren Kunst der Buchmalerei sie übernommen hatten. Sie fertigten in ihrem Skriptorium fein verzierte, großformatige Handschriften an, welche zu so genannten Codices gefasst wurden. Es waren Einzelstücke mit kunstvoll gemalten Lettern, Miniaturen und oftmals mit Noten versehene Arbeiten, die sie für den Eigenbedarf, aber auch als Auftragsarbeiten schufen. Die Herstellung eines Stückes war in der Regel eine Gemeinschaftsarbeit der das Latein beherrschenden geistlichen Konventsschwestern.

Eine Ausnahme bildeten die Arbeiten der Hadwig vom Horne und die der Loppa vom Spiegel, Tochter des Kölner Patriziers und Bürgermeisters Heinrich vom Spiegel (1332). Letztere war die bedeutendste Buchmalerin des Klarissenklosters (um 1315, vor 1360). Sie war aufgrund ihrer künstlerischen Talente zuständig für das Schreiben des Textes, das Ziehen der Notenlinien, das Eintragen der Noten sowie für die Gestaltung des Buchschmucks.

Loppa war auch verantwortlich für die Anfertigung des heute „Rennenberg-Codex“ genannten Werkes, welches von dem Domdekan Konrad von Rennenberg um 1350 für das Domkapitel in Auftrag gegeben worden war. Als herausragende gotische Buchmalereien dieser in Köln von der Klarissin Lopa geschaffenen Kunstwerke gelten dieser Rennenberg-Codex (Dombibliothek Cod. 149) und das zweibändige Brüsseler Missale mit Winter- und Sommerteil (Königliche Bibliothek Brüssel, Ms. 212, Ms. 209).[6]

Weiterentwicklung

Einhundert Jahre später, zu einer Zeit, in der vom Konvent kostbares Inventar erworben wurde, findet sich ein Bericht des „Rütger von Gymnich“, Rentmeister des Klosters. Er beschrieb 1456 einige Interna des mittlerweile gewachsenen Konventes: Die alte Küche (wohl die des Parfusehofs) versorgte drei Remter, je einen im Ober- und Untergeschoss, sowie auch den des Kapitelhauses, da dies wohl aufgrund einer hohen Anzahl der Konventualinnen auch als Refektorium diente. Das „Stechuis“ war die Bezeichnung des Dormitoriums, des großen gemeinsamen Schlafsaales der Nonnen. Die Pforte der damaligen Klosteranlage befand sich „nächst dem Turm“, möglicherweise war damit der in späterer Zeit als „Römerturm“ bezeichnete Turm gemeint. Durch Ankauf einiger ostwärts (am Berlich) gelegener bebauter Grundstücke wuchs das Klostergelände, sodass Weingärten und Innenhof wesentlich erweitert werden konnten.[1]

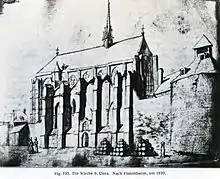

Äußeres Kirchenbauwerk

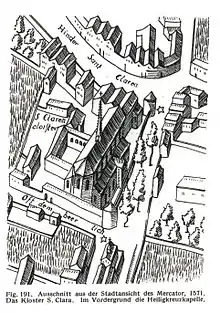

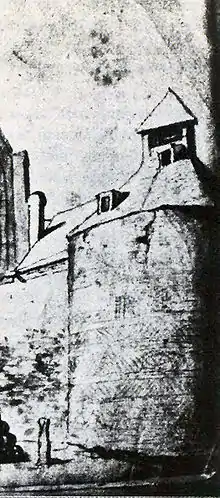

Das Bauwerk war eine in gotischem Stil errichtete einschiffige geostete Kirche. Sie erreichte ein Maß von etwa 7 Meter Breite zu 30 Meter Länge und ruhte mit ihrer Nordwand auf dem Fundament der alten nordwestlichen Stadtmauer. Kirchenschiff mit Chor waren insgesamt fünfjochig gegliedert, der Druck ihrer gewölbten Decke wurde von eingebundenen Pfeilern aufgefangen. An ihrer Nordseite besaß S. Clara unter den Strebebogen niedrige seitenschiffartige, etwa 3 Meter tiefe Anbauten. Dort befand sich mittig ein kleiner giebelgekrönter Nebeneingang, der zum tiefer gelegenen Grabengelände (der späteren Zeughausstraße) führte. Dem östlichen Hauptschiff war in gleicher Höhe der Nonnenchor angefügt worden, welcher seinen rechteckigen Abschluss in Form eines fünfseitigen Achtecks mit einer östlichen Apsis fand. An der Nordseite der Kirche befand sich in der Höhe des letzten Jochs ein turmartiger Anbau. Dieser erreichte als Wendelstiege in etwa 20 Meter Höhe die Dachbodengleiche und diente auch als äußerer Zugang zur Nonnenempore. Der schmale Turmaufgang ist bei Mercator in seiner Gesamtheit erkennbar, auf der Darstellung Finkenbooms sieht man die spitze Endung der Stiege. Das durchgehende steile Satteldach trug im westlichen Drittel einen vierseitigen, über Eck aufgesetzten, mit Wimpergen verzierten und mit Blei gedeckten Glockenreiter mit spitz zulaufendem durchbrochenen Helm. Zusätzlich war der Dachfirst an seinen Enden mit aufgebrachten Kreuzen verziert. Neben dem westlichen schlanken Giebel war die Kirche durch einen Anbau (oder Altteil des Wehrganges zum Turm) mit dem nordwestlichen S. Klarenturm, dem heutigen Römerturm, verbunden.[1]

Innenraum

Im Inneren soll sich eine nach Osten abgeschirmte Nonnenempore befunden haben, in der sich vergitterte, rückseitig verhängte Fenster und Türen befanden. Nach einer Schilderung Boisserées war ihrer Front ein über eine seitliche Treppe erreichbarer lettnerartiger Laufgang vorgestellt, der den Kommunionempfang möglich machte und der in vielen Klosterkirchen von Nonnen zu finden war. Auf einem Altartisch an der Ostwand stand wahrscheinlich das der Meditation der Schwestern dienende, von einem unbekannten Künstler Kölns um 1340/50 geschaffene Triptychon.[7] Ob vor diesem von den Minoriten die täglichen zwei Konventsmessen gelesen wurden, ist nicht sicher. Über die Funktion des Emporenaltars und die Wandlungen der Gebräuche ist wenig bekannt. Das heute im Kölner Dom aufgestellte Klarenretabel mit seiner Breite von über sechs Metern war wohl der Hochaltar der Kirche, seine Datierung ist bekannt, ab wann er in St. Clara stand, jedoch nicht. Auch Boisserée konnte schon kein überprüfbares Wissen zu Details des Kölner Klarissenkonvents erlangen.[8]

Klosteranlage

_Sancta_Clara_Keller1.JPG.webp)

Der größere Teil des Klosters befand sich an der Südseite des Kirchengebäudes. In Verbindung mit dem östlichen Umgang des Kreuzhofes standen die Gerkammer und der Kapitelsaal (als Versammlungsort und Remter): Beide waren so angeordnet, dass sie sich an die in der südöstlichen Ecke des Kreuzhofes befindliche Klosterküche anlehnten. Der Südflügel enthielt im Erdgeschoss einen großen Remter. Über diesem befand sich das Dormitorium des Konventes. Der Westflügel enthielt einige Vorratskammern und Werkstätten sowie die Unterkünfte der Laienschwestern. Der sich anschließende Außenflügel enthielt Sprech- und Gastzimmer und gewährte den Zugang zum Binnenhof (Pforte Berlich), zum Backhaus und zu den Baum- und Weingärten des Klosters. Infolge der Zukäufe anliegender Grundstücke in den Jahren 1318, 1336 und 1347 erstreckte sich das Klosterareal bis an die Hinterhöfe und Gärten der Anwohner der „Breitestraße“.[1]

Das Kloster, welches seine Wasserversorgung durch eigene Brunnen gewährleistete, leitete seine Abwässer offenbar unbekümmert durch die Klostermauer auf die Straße. Im Jahr 1344 verpflichtete sich die Konventsleitung in einem wasserrechtlichen Streit mit der Stadt zum Bau einer Sickergrube. Dazu wurde im Schreinseintrag vermerkt: S. Clara verpflichtet sich, das Wasser zu halten, das durch unsere Mauer hinten in die gemeine Straße zu S. Apern wärts pflegte zu gehen.[9]

Türme der Klostermauer und Umfeld

Der nordwestliche Eckturm (Klaren- dann Römerturm) der römischen Stadtmauer markierte zugleich die Begrenzung des dort nach Südwesten abknickenden Klostergeländes. Der nach der Konventsgründung wohl im Volksmund „Clarenturm“ genannte Wehrturm stand mit West- und Nordflügel des Klosters in baulicher Verbindung. Er war durch den Konvent mit einem eingezogenen Latrinenschacht ausgestattet worden, den man mit einer in einem Dachaufbau endenden, notwendigen Lüftung versehen hatte. Wurde in der Nachbarschaft des Turms ein Grundstück oder ein Haus verkauft, hieß es in der Eintragung beispielsweise vor, hinter oder nächst Cloaca in fine retro monast. s. Clara. Er diente so in den häufigen Schreinseintragungen als zusätzlicher Hinweis zur Ortsbestimmung.[10]

Das Obergeschoss des „Klarenturmes“, wie auch die Anlage des östlichen „Parfusenturmes“, hatte ursprünglich einen umlaufenden Wehrgang. Die Bedeutung der Türme, die sie als eine Schutz- und Schirmfunktion in einer Rückzugsstellung einnehmen sollten, blieb über die Fertigstellung der letzten Ringmauererweiterung hinaus bis in das 14. Jahrhundert gültig. Ebenso wie diese beiden Türme soll auch der heute als „Helenenturm“ bezeichnete Halbturm im weiteren Verlauf der westlichen Stadtmauer (an der Ecke Helenen- und St.-Apern-Straße) Teil der Klostermauer gewesen sein.

Entlang dieser Mauer in Richtung Südwesten (zur alten Ehrenpforte und nach St. Aposteln) verlief in leichtem Bogen, oberhalb des Klarissenklosters die St.-Apern-Straße (platea s. Apri, auch Afre, Apro, Aprum), an der 1169 erstmals eine dem heiligen Aper geweihte Kapelle genannt wurde.[11]

Der die Römermauer und die Nordseite (Feldseite) flankierende alte Graben (Zeughausstraße) endete an der Löwenpforte (Lewenporzen). Hier begann am vorläufigen Ende des Wehrgrabens einer der alten Steinwege (Lapida) der Stadt, die nach Norden führend spätere Steinefelder Gasse, und die weiter nach Westen führende Friesenstraße (1165 „platea Friesorum“, auch „ area inter Frisones“ oder „area in platea Frisonica“) genannt. In Höhe dieser Wegegabelung lag in späterer Zeit die Kapelle St. Norbert und Hermann Joseph,[12] sie war möglicherweise ein Bauwerk der Prämonstratenser.

Unterhalb der Klostermauer des Clarenkonventes und der Straße „Off dem beer lich“ („Lich Hof“ nannte man auch Friedhöfe) wurde 1344 die Heiligkreuzkapelle erwähnt. Sie war eine der beiden (außerdem die Vinzenzkapelle, man sagte „obere“ und „untere“ Kapelle) kleinen Saalkirchen auf dem dort eingerichteten zweiten (neben dem an der Kirche St. Gregorius im Elend) „Elendigen Kirchhof“ der Stadt (cimiterio exulum). Sie befand sich im Besitz der Kölner Familie von Lyskirchen. Da sie baufällig geworden war, ließ sie Constantin von Lyskirchen auf Drängen des Rates wahrscheinlich im Jahr 1612 sanieren (später Gelände des Kornhauses, später dann Anatomie).[13]

Blick von der Friesen- zur St. Apern-Straße. Unter den Bäumen Richtung Dom endet die Mauer in Höhe Berlich

Blick von der Friesen- zur St. Apern-Straße. Unter den Bäumen Richtung Dom endet die Mauer in Höhe Berlich.jpg.webp) Römerturm Ostseite

Römerturm Ostseite Restturm Ecke Helenen-/St.-Apern-Straße

Restturm Ecke Helenen-/St.-Apern-Straße Erhaltene Römermauer kurz vor dem "Berlich"

Erhaltene Römermauer kurz vor dem "Berlich"

Größere Besitzungen

Der Konvent verfügte im Laufe der Zeit über umfangreiche Besitzungen in Köln und im Umland. Es waren Liegenschaften in Bornheim, Roisdorf, Fliesteden, Frechen, Glessen, Hasselsweiler, Holtorf, Oberaußem, Reidt, Stommeln, Weiden sowie ein Hof an der Kölner Bayenstraße. Ob dieser Besitz durch Stiftungen, Erblassungen oder durch Kauf erworben wurde, ist nur noch in einzelnen Fällen verifizierbar.[1]

Säkularisation und Aufhebung

Im Jahre 1796 erließ das Pariser Direktorium eine neue Verwaltungsordnung für die 1794 eroberten linksrheinischen Gebiete. In dieser war auch festgelegt worden, dass alle Einkünfte der Kirchen, wie die bisher üblichen aus Verpachtung und Zinsertrag durch ausgeliehene Kapitalien, als Nationaleinkünfte der Domänenverwaltung des Staates zufließen sollten. Die Geistlichkeit sollte nach einer anzugebenden Personenauflistung durch Pensionszahlungen entschädigt werden. Ein so erhoffter größerer Abbau in der Mitgliederzahl der Konvente fand vorerst jedoch nicht statt, sodass 1797 die Geistlichkeit wieder in ihren früheren Besitzstand eingesetzt wurde. Dieser Beschluss wurde jedoch bereits ein Jahr später wieder aufgehoben. In Anbetracht dessen, dass der Konvent der Klarissen in seiner mittelalterlichen Blütezeit drei Refektorien unterhielt, muss in der Neuzeit ein stetiger Rückgang von Neuzugängen eingetreten sein. Die in den für die Jahre 1797 und 1801 erstellten offiziellen Namenslisten der geistlichen und weltlichen Konventsangehörigen belegen den Mitgliederschwund in dieser Kölner Ordensniederlassung. So wurden 1797 für St. Klara 21 Schwestern verzeichnet, 18 Nonnen und 3 Laienschwestern, 1801 waren es noch 19 Schwestern, davon 17 Nonnen und 2 Laienschwestern.[14]

Klöster und Stifte, die nun formal wieder Eigentümer waren, hatten nun aber wie die übrige Bevölkerung Steuern und Kontributionen zu zahlen. Da die Einkünfte aus früherem Besitz (Pacht, Renten etc.) in dieser Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs oftmals ausblieben, waren viele Klöster und Stifte mangels anderer Einkünfte gezwungen, ihren Lebensunterhalt durch den Verkauf von Teilen ihres Besitzes zu sichern.[15]

Die Verwaltung der linksrheinischen Gebiete hatte schon 1798 angeordnet, dass Stifte und Klöster Inventare ihrer Besitzungen anzulegen hatten. Im Verzeichnis von St. Klara erschien auch ein Hinweis auf verschiedene Verkäufe von Liegenschaften, darunter (siehe oberer Artikelabschnitt) ein Hof (wahrscheinlich der "Clarenhof", Roisdorf) in Bornheim.[16]

Durch das Konkordat zwischen Napoleon Bonaparte und Papst Pius VII. vom 15. Juli 1801, in dem der Papst versicherte, keinen Anspruch auf Kirchengut zu erheben, konnte die Säkularisation laut Beschluss vom 9. Juni 1802 durchgeführt werden. Das Kloster wurde im Zuge dieser Ereignisse am 21. August 1802 (3. Fructidor X) aufgehoben und der französischen Domänenverwaltung übereignet. Nach der Veröffentlichung des Säkularisationsbeschlusses vom 22. September 1802 hatten die verbliebenen Nonnen noch 10 Tage Zeit das Kloster zu verlassen. Sie mussten, versehen mit einem Reisegeld von 150 Francs und ihrem beweglichen Besitz, auf die rechte Rheinseite ziehen.[17]

Wenig später, im Jahr 1804, wurde die Kirche St. Clara niedergelegt. Im Jahr 1808 ging das Domänengut des ehemaligen Klosters zu einem Kaufpreis von 24.000 Kaufschillinge (Francs) an den Krefelder Geschäftsmann H. Riedel. Dieser betrieb bis zu seiner Insolvenz im Jahre 1809 auf einem Teil des Areals zunächst eine Seiden- und Sammetmanufaktur. Anschließend zog vorübergehend eine Tabakfabrik ein, bevor das Areal 1819 nach erneutem Verkauf zunächst eine reine Wohnnutzung erhielt. Später nutzten Teile der ehemaligen Wirtschaftsgebäude beispielsweise Wagenbauer und seit 1858 der Fabrikant Johann Pellenz als Keimzelle seiner später in Ehrenfeld angesiedelten Fabrik. 1810 wurden weitere Gebäude niedergelegt, doch standen größere Teile der Klostergebäude noch bis 1869. Der sogenannte Parfusenturm an der Nord-Ost-Ecke des Besitzes fiel erst bei Durchführung der Straße Auf dem Berlich 1840/41. Einige auf dem Gelände verbliebene aber verwertbare Trittstufen (18 Stk.) erhielt die Gemeinde der nun zur Pfarrkirche gewordenen Stiftskirche St. Maria im Kapitol. Im Zuge der Aufparzellierung des Klostergeländes 1840 wurden auch zwei neue Straßen zu dessen Erschließung angelegt, die “Helenenstraße” und “Am Römerturm”. Ein Kernbau der Klosteranlage, über dem Keller des Parfusenhofes gelegen, steht in wesentlichen Teilen noch heute: Am Römerturm 3.[18]

Das Kloster St. Klara, dessen führende Nonnen dem Adel, Hochadel, sowie dem Kölner Patriziat entstammten, war eines der renommiertesten Frauenklöster der Stadt. Nach seiner Aufhebung und dem Abriss der Kirche geriet es jedoch bald in Vergessenheit. Seine Bedeutung in der Stadtgeschichte liegt in den erhaltenen Stücken seiner kostbaren ehemaligen Ausstattung, die rechtzeitig von Männern wie Sulpiz Boisserée und Ferdinand Franz Wallraf erkannt und in Sicherheit gebracht wurde. Es sind über viele Museen verstreute Kunstwerke, die heute ein großes kunsthistorisches Interesse hervorrufen.

Erhaltenes (Auswahl)

Das Klarissenkloster war ein außergewöhnlicher Hort der Kölner Malerei und weiterer Kunstwerke des 14.– und 15. Jahrhunderts.

- Um 1320–30: Graduale d. 1. Äbtissin Petronella von Scherve. 13 Einzelbilder diverser Orte, Wintersbach-Missale (Darmstadt HLHB: Hs 876)

- Um 1330–40: Andacht- und Gebetbuch (Hannover, Kestner-Museum: Inv. WM ü 22), Hausinventare Gaffel Windeck (Köln, Stadtarchiv: Zunft A 75), Gertrudis-Graduale (Köln, WRM: M 67-71): Schreiberin Gertrud van dem Vorst

- T. 1: um 1340/50 ; T. 2: 1. Viertel 16. Jh.: MS-C-60 – Breviarium. Köln (Digitalisat)ULB Düsseldorf

- Um 1340–50: Loppa vom Spiegel, und

- Kurz vor 1360: Loppa-Nachfolgerinnen (Köln, WRM: 4 Einzelbilder)

- Um 1350/60. Der heute im Kölner Dom aufgestellte Klarenaltar, ein Flügelaltar der Kölner Franziskanerinnenkirche

Literatur

- Christoph Bellot: Klarissenkloster St. Klara. In: Colonia Romanica. 10, 1, 1995, ISSN 0930-8555, S. 206–240.

- Paul Clemen (Hrsg.): Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz. Band 6, 7: Die Kunstdenkmäler der Stadt Köln. Band 7, Abteilung 3, Ergänzungs-Band = Band 2, Abteilung 3, Ergänzungs-Band: Ludwig Arntz, Heinrich Neu, Hans Vogts: Die ehemaligen Kirchen, Klöster, Hospitäler und Schulbauten der Stadt Köln. Schwann, Düsseldorf 1937 (Nachdruck: ebenda 1980, ISBN 3-590-32107-5).

- Joachim Deeters: Der Weg zum Ende. Maßnahmen gegen Klöster und Stifte vor der Säkularisation 1795–1801. In: Georg Mölich, Joachim Oepen, Wolfgang Rosen (Hrsg.): Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland. Klartext-Verlag, Essen 2002, ISBN 3-89861-099-3, S. 257–284.

- Hermann Keussen: Topographie der Stadt Köln im Mittelalter. 2 Bände. Hanstein, Bonn 1910 (Preis-Schriften der Mevissen-Stiftung 2), (Nachdruck: Droste, Düsseldorf 1986, ISBN 3-7700-7560-9 (Bd. 1), ISBN 3-7700-7561-7 (Bd. 2)).

- Götz J. Pfeiffer: Das Glasmalerei-Ensemble aus der Slg. Oppenheim. Eine Stiftung des Erzbischofs Walram von Jülich an das Kölner Kloster St. Clara, in: Jahrbuch der Berliner Museen, Bd. N.F. 50, 2008, S. 25–34.

- Werner Schäfke (Hrsg.): Am Römerturm. Zwei Jahrtausende eines Kölner Stadtviertels. (=Publikationen des Kölnischen Stadtmuseums, Band 7.) Köln 2006, ISBN 3-927396-99-0.

- Dieter Siebert-Gasper: Der Rennenberg-Codex. Der Codex 149 der Kölner Dombibliothek und die Edelherren von Rennenberg im Kölner Domkapitel des 14. Jahrhunderts. Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek, Köln 2008, ISBN 978-3-939160-15-1 (Libelli Rhenani 23).

Einzelnachweise

- Ludwig Arentz, H. Neu und Hans Vogts, in: Paul Clemen (Hrsg.): Die Kunstdenkmäler der Stadt Köln, Band II, S. 278ff.

- Herman Keussen, Bd. II., S. 233, unter Verweis auf: Merlo, Koll.n. 174

- HASTK St. Klara Urk. 2, hier nach Siebert-Gasper, der Rennenberg-Codex Seite 83

- HAStK St. Klara Urk. 44, hier nach Siebert-Gasper, der Rennenberg-Codex Seite 87

- Zahlungen des Bonner Kapitels an den clerus secundarius und tertiarius 1757. Tauschvertrag mit dem Kloster S. Klara in Köln betr. Besitz in Roisdorf 1759. In: Altsignatur: Kurköln II Nr. 1752 archive.nrw.de

- Siebert-Gasper, Der Rennenberg-Codex Seite 92–10

- Information zum Triptychon:WRM, Köln

- Christoph Bellot: St. Klara, Seite 206–240.

- Herman Keussen, Bd. II., S. 235, Sp. 1

- Herman Keussen, Bd. II., S. 234, Sp. 1

- Arentz: Zisterzienserinnenkloster St. Apern, S. 317

- Herman Keussen, Bd. II., S. 244, Sp. 1

- Arentz: Heiligkreuzkapelle, S. 338

- Bellot, Seite 230, unter Verweis auf: HAStK Französische Verwaltung Nr. 1613, Nr. 1609, Nr. 1615

- Joachim Deeters: Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland, s. 257 f

- Bellot, Seite 230

- Ralf Gier: St. Claren – Ein Obstgut inmitten der Stadt. In: Werner Schäfke (Hrsg.): Am Römerturm. Zwei Jahrtausende eines Kölner Stadtviertels. (=Publikationen des Kölnischen Stadtmuseums, Band 7.) Köln 2006, ISBN 3-927396-99-0, S. 137.

- Ralf Gier: St. Claren – Ein Obstgut inmitten der Stadt. In: Werner Schäfke (Hrsg.): Am Römerturm. Zwei Jahrtausende eines Kölner Stadtviertels. (=Publikationen des Kölnischen Stadtmuseums, Band 7.) Köln 2006, ISBN 3-927396-99-0, S. 162f, 190f u. a.