Karpathit

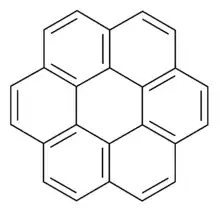

Karpathit (ehemals Pendletonit, 1971 umbenannt[2]) ist ein eher selten vorkommendes Kohlenwasserstoff-Mineral aus der Mineralklasse der organischen Verbindungen. Es kristallisiert im monoklinen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung C24H12 und bildet gelbe bis gelbgrüne, durchsichtige Kristalle, die einen Glanz ähnlich Glas oder Diamant aufweisen. Chemisch handelt es sich um den polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoff Coronen.[3]

| Karpathit | |

|---|---|

| |

| Allgemeines und Klassifikation | |

| Chemische Formel | C24H12 |

| Mineralklasse (und ggf. Abteilung) |

Organische Verbindungen – Kohlenwasserstoffe |

| System-Nr. nach Strunz und nach Dana |

10.BA.30 (8. Auflage: IX/B.02) 50.03.07.01 |

| Kristallographische Daten | |

| Kristallsystem | monoklin |

| Kristallklasse; Symbol | monoklin-prismatisch 2/m[1] |

| Raumgruppe | P21/c bzw. P2/c[1] |

| Gitterparameter | a = 10,035 Å; b = 4,695 Å; c = 16,014 Å β = 69°[1] |

| Formeleinheiten | Z = 2[1] |

| Physikalische Eigenschaften | |

| Mohshärte | 1 |

| Dichte (g/cm3) | 1,35 bis 1,4 |

| Spaltbarkeit | vollkommen nach [001] |

| Bruch; Tenazität | spröde |

| Farbe | gelb bis gelbgrün |

| Strichfarbe | hellgelb |

| Transparenz | durchsichtig |

| Glanz | Diamantglanz, Glasglanz |

| Kristalloptik | |

| Brechungsindizes | nα = 1,760 bis 1,780 nβ = 1,780 bis 1,982 nγ = 2,050 bis 2,150[2] |

| Doppelbrechung | δ = 0,290 bis 0,370[2] |

| Optischer Charakter | zweiachsig wechselnd |

| Pleochroismus | nicht vorhanden |

| Weitere Eigenschaften | |

| Besondere Merkmale | fluoreszierend |

Etymologie und Geschichte

Karpathit wurde 1955 erstmals gefunden und beschrieben und nach seinem ersten Fundort (Typlokalität) Transkarpatien (Ukraine) benannt.

Klassifikation

In der Systematik nach Strunz wird Karpathit zu den organischen Verbindungen gezählt. In der veralteten achten Auflage bildet es dabei mit Dinit, Fichtelit, Flagstaffit, Kratochvílit, Hartit, Hoelit, Idrialin, Ravatit, Refikit und Simonellit eine Untergruppe der stickstofffreien Kohlenwasserstoffe. In der neuen neunten Auflage bildet es eine eigene Untergruppe der Unterabteilung 10.BA der Kohlenwasserstoffe.

In der Systematik nach Dana bildet Karpathit eine eigene Untergruppe der "Salze von organischen Säuren und Kohlenwasserstoffe".[4]

Kristallstruktur

Karpathit kristallisiert im monoklin-prismatischen Kristallsystem in der Raumgruppe P21/c (Raumgruppen-Nr. 14) bzw. P2/c (Nr. 13) mit den Gitterparametern a = 10,035 Å; b = 4,695 Å und c = 16,014 Å; β = 69° sowie zwei Formeleinheiten pro Elementarzelle.[1]

Eigenschaften

Unter Bestrahlung mit langwelligem UV-Licht wird Karpathit zu einer kräftigen, strohgelben Fluoreszenz angeregt. Die Mohshärte beträgt wie die von Talk nur 1, was bedeutet, dass das Mineral bereits mit dem Fingernagel geritzt werden kann. Mit einer Dichte von 1,35 bis 1,4 g/cm³ ist es nur wenig schwerer als Wasser (1 g/cm³).

Bildung und Fundorte

Karpathit bildet sich durch hydrothermale Vorgänge niedriger Temperatur in Hohlräumen von Diorit-Porphyr-Gesteinen. Begleitet wird er von Baryt, Calcit, Cinnabarit, Idrialin, Quarz und anderen.

Als Fundorte sind bisher neben seiner Typlokalität Transkarpatien nur noch bei Prešov in der Slowakei und Kalifornien in den USA.

Siehe auch

Weblinks

- Mineralienatlas:Karpathit (Wiki)

- Mineraldatenblatt - Karpatite (PDF 65 kB, engl.)

Einzelnachweise

- Webmineral – Karpatite (engl.)

- Karpatite bei mindat.org (engl.)

- Eintrag zu Pendletonit. In: Römpp Online. Georg Thieme Verlag, abgerufen am 7. Juni 2014.

- Dana Salts of Organic Acids Classification bei webmineral.com..