Johann Wilhelm Schwedler

Johann Wilhelm Schwedler (* 28. Juni 1823 in Berlin; † 9. Juni 1894 ebenda) war ein deutscher Bauingenieur und preußischer Baubeamter. Er wurde als Konstrukteur von Brücken, insbesondere des Schwedlerträgers und der Schwedlerkuppel, berühmt.

Leben

Schwedler entstammte einer armen Tischler-Familie. Er besuchte in Berlin die Gewerbeschule und beendete sie 1842 mit der Reifeprüfung. Danach bestand er Prüfungen zum Staatsdienst und eine „Nachprüfung zum Land- und Wasserbau“. 1852 wurde er Bauleiter in Siegburg. 1858 kehrte er nach Berlin zurück und arbeitete in der Eisenbahnabteilung des preußischen Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. 1868 erhielt er den Titel Geheimer Baurat, wurde oberster preußischer Baubeamter und erreichte beruflich den Zenit seines Schaffens für den Eisenbau und die konstruktionsorientierte Baustatik.[1] Damit ist seine Mitarbeit bei fast allen bedeutenden Ingenieurbauten in Preußen anzunehmen. Aufgeführt sind deshalb aus dieser Zeit nur Werke mit wesentlicher bzw. führender Beteiligung. Sein Nachfolger als oberster preußischer Baubeamter wurde 1891 Hermann Zimmermann.

Gleichwohl brachte er danach noch immer bedeutende Ingenieurleistungen hervor: Drehbrücken ohne Rollkranz, die Hebung des Kreuzberg-Denkmals und einen Beitrag zur Theorie des Eisenbahn-Oberbaues; mit der letztgenannten Veröffentlichung trug Schwedler entscheidend zur Validierung und Verbreitung von Emil Winklers (1835–1888) Ideen zur Analyse des Eisenbahnoberbaus im englischsprachigen Raum bei.[1]

Von 1864 bis 1873 war Schwedler Lehrer an der Berliner Bauakademie. Außerdem war er langjähriges Mitglied der Redaktionskommission der Zeitschrift für Bauwesen. 1878 wurde Schwedler vom preußischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten in die USA zum Studium der dortigen Brücken- und Eisenbauten entsandt und besuchte als offizieller Vertreter Preußens die Weltausstellung in Philadelphia. Schwedler brachte sein enzyklopädisches Ingenieurwissen in zahlreichen Ausschüssen, Kommissionen und Jurys ein. Er wurde mit zahlreichen Ehrungen bedacht.

Am 9. November 1888 erlitt Schwedler einen leichten Schlaganfall, trat aber schon am 2. Januar 1889 seinen Dienst im preußischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten wieder an. Doch bald bat er um Versetzung in den Ruhestand. Diese wurde ihm nach fast 43-jähriger Dienstzeit unter Verleihung des Charakters als Wirklicher Geheimer Oberbaurat mit dem Range eines Rates 1. Klasse zum 1. März 1891 bewilligt. An diesem Tag überreichte eine Abordnung aus hochkarätigen Vertretern des Bau- und Ingenieurwesens, des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten, der Preußischen Akademie des Bauwesens, der Eisenbahnbehörden, der Technischen Hochschulen und der Industrie eine künstlerisch ausgestattete „Adresse“ mit mehr als 3500 Unterschriften, davon 500 aus dem Ausland.

Im Konstruktiven Ingenieurbau der deutschsprachigen Länder der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nimmt Schwedler den ersten Platz ein. Wie kein anderer prägte er die Konstruktionssprache des Eisenbaus. Seine Bauwerke sind Resultat eines strukturalen Kompositionsprozesses: Sie stellen das Fließgleichgewicht von Form, Funktion, Festigkeit und Fertigung dar, sie konstituieren Kunst und Wissenschaft ingeniöser Konstruktionen in der Etablierungsphase des Eisenbaus (1850–1875). So ebnete Schwedler als Protagonist der Stahlbauwissenschaft dem konstruktiven Ingenieurbau seines Landes den Weg zur Weltspitze.[1]

Werk

Ab etwa 1850 beschäftigte er sich zusammen mit seinem in Köln als Ingenieur tätigen älteren Bruder Johann Gottlob Schwedler (1805–1859) mit der Konstruktion von Eisenbahnbrücken aus Stahl. In seiner „Theorie der Brückenbalkensysteme“ entwickelte er eine wissenschaftliche Theorie des statisch bestimmten Fachwerkträgers, mit der Zug- und Druckstreben eines auf Biegung beanspruchten Fachwerkträgers bemessen und dimensioniert werden konnten. Eine Folge seiner Theorie war, dass der Obergurt seines Trägers bogenförmig gekrümmt wurde. Dies wurde zuerst bei der Eisenbahnbrücke von Czersk angewandt. Eigentlich müsste der Bogen in der Mitte einen kleinen Knick nach unten haben. Darauf verzichtet man aber aus Gründen der Ästhetik.

Die Diagonalen des sogenannten „Schwedlerträgers“ sollten nur auf Zug beansprucht werden. Deshalb wechselt die Diagonalenrichtung in Brückenmitte, und einige Felder in Brückenmitte haben wegen der veränderlichen Belastung durch Verkehrslasten kreuzweise Doppeldiagonalen. Dieser Schwedlerträger war bis um 1900 dominierend. Die Verbindungen der Streben bildete er mit beweglichen Gelenken aus.

Später entwickelte er – als Weiterentwicklung des Schwedlerträgers – den Dreigelenkbogen. Dessen Prinzip verhindert durch seine statische Bestimmtheit Zwängungsspannungen im Tragwerk. Schwedler baute mit diesem Prinzip Dächer von Bahnhofshallen (beispielsweise Berliner Ostbahnhof, Frankfurter Hauptbahnhof).

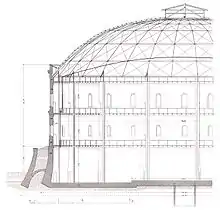

Die „Schwedlerkuppel“ aus Stahl kam erstmals 1863 bei der Überdachung des Gasbehälters an der Holzmarktstraße in Berlin zum Einsatz. Er konstruierte Dächer als räumliches Schalentragwerk mit Durchmessern bis 45 m.

Schriften (Auswahl)

- Theorie der Brückenbalkensysteme. In: Zeitschrift für Bauwesen, 1. Jahrgang 1851, Sp. 114–123, Sp. 162–173 und Sp. 265–278.

- Theorie der Stützlinie. Ein Beitrag zur Form und Stärke gewölbter Bögen. In: Zeitschrift für Bauwesen, 9. Jahrgang 1859, Sp. 109–126.

- Statische Berechnung der festen Hängebrücke. In: Zeitschrift für Bauwesen, 11. Jahrgang 1861, Sp. 73–94.

- Der eiserne Überbau der Brahe-Brücke bei Czersk in der Bromberg-Thorner Eisenbahn. In: Zeitschrift für Bauwesen, 11. Jahrgang 1861, Sp. 579–602.

- Ermittlung der Durchbiegungen einiger der gebräuchlichsten Brückenconstructions-Systeme. In: Zeitschrift für Bauwesen, 12. Jahrgang 1862, Sp. 269–282.

- Über Brückenbalkensysteme von 200 bis 400 Fuß Spannweite. In: Zeitschrift für Bauwesen, 13. Jahrgang 1863, Sp. 115–128.

Bauten und Konstruktions-Entwürfe

- 1850: Wettbewerbs-Entwurf für die Dombrücke in Köln (1. Preis, nicht ausgeführt)

- 1850/1851: Alternativ-Entwurf für die Dombrücke in Köln (mit Linsenträger)[2]

- 1860–1861: Kuppelkonstruktion der Neuen Synagoge in Berlin (zerstört)

- 1863: Halle für das Retortenhaus und Dachkonstruktion für den Gasbehälter der Imperial Continental Gas Association in Berlin (nicht erhalten)[3]

- 1863: Dachkonstruktion für den Gasbehälter an der Holzmarktstraße in Berlin (nicht erhalten)

- 1865–1867: Halle für das Hammerwerk II des Bochumer Vereins in Bochum (Dreigelenk-Bogenhalle, erhalten)[4]

- 1866–1867: Bahnhofshalle des Ostbahnhofs in Berlin (Dreigelenkbogen-Halle, nicht erhalten)

- 1867–1869: Universitätsbrücke in Breslau (nur Pfeiler erhalten)[5]

- 1870: Lokomotivschuppen mit Schwedlerkuppel in Insterburg, Ostpreußen

- 1870–1873: Eisenbahnbrücke bei Thorn

- 1874: Eisenbahnbrücke Unterreichenbach der Nagoldtalbahn (einer der letzten erhaltenen Schwedlerträger)

- 1874: Gasometer Fichtestraße in Berlin (ältester und einzig erhaltener Gasometer mit Mauerwerks-Hülle in Berlin)

- 1881–1888: Bahnhofshallen des Frankfurter Hauptbahnhofs (teilweise erhalten)[6]

- 1890–1891: Linsenträger der Weichselbrücke Dirschau und der Nogatbrücke Marienburg

- 1893: Rundlokschuppen Heinersdorf in Berlin (unter Denkmalschutz, einer von zweien noch in Deutschland erhaltenen Rundlokschuppen mit Schwedlerkuppel)[7]

- um 1900: Rundlokschuppen Rummelsburg in Berlin (unter Denkmalschutz, einer von zweien noch in Deutschland erhaltenen Rundlokschuppen mit Schwedlerkuppel)

Ehrungen

- 1867: Goldene Preismedaille der Weltausstellung Paris[8]

- 1881: Großoffizierskreuz des Ordens der Krone von Italien[8]

- 1883: Goldene Medaille für Verdienste um das Bauwesen[9]

- preußischer Roter Adlerorden II. Klasse mit Eichenlaub[8]

- Komturkreuz II. Klasse des großherzoglich hessischen Verdienstorden Philipps des Großmütigen[8]

- Komturkreuz des österreichisch-ungarischen Franz-Josephs-Ordens[8]

- In Frankfurt am Main wurden nach ihm die Schwedlerbrücke, der Schwedlersee und Schwedlerstraße benannt; ebenso bereits 1898 die Schwedlerstraße in Berlin-Grunewald.[10]

Literatur

- Otto Sarrazin: Johann Wilhelm Schwedler. In: Zeitschrift für Bauwesen, 45. Jahrgang 1895, Heft 1–3, Spalte 1–22.

- Egbert Ritter von Hoyer: Schwedler, Johann Wilhelm. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 54, Duncker & Humblot, Leipzig 1908, S. 278–282.

- August Hertwig: Leben und Schaffen der Reichsbahn-Brückenbauer Schwedler, Zimmermann, Labes, Schaper. Eine kurze Entwicklungsgeschichte des Brückenbaues. Ernst & Sohn, Berlin 1950.

- Judith Breuer: Die ersten preußischen Eisenbahnbrücken. Dirschau, Marienburg, Köln. Verschwundene Zeugnisse für Fortschrittsglauben und Geschichtsbewusstsein. Lüneburg 1988, ohne ISBN, S. 42, S. 45, S. 61, S. 63, S. 86 f.

- Jan Knippers: Johann Wilhelm Schwedler. Vom Experiment zur Berechnung. In: Deutsche Bauzeitung, vom 21. März 2000. (online als PDF-Dokument; 258 kB)

- Karl-Eugen Kurrer: Das Fachwerk erobert die dritte Dimension. 150 Jahre Schwedlerkuppel. In: Momentum Magazin. 31. Januar 2013 (momentum-magazin.de [abgerufen am 22. Januar 2020]).

- Karl-Eugen Kurrer: Johann Wilhelm Schwedler. In: Jessica Hänsel, Jörg Haspel, Christiane Salge, Kerstin Wittmann-Englert (Hrsg.): Baumeister, Ingenieure, Gartenarchitekten. (= Berlinische Lebensbilder, Band 11.) Duncker & Humblot, Berlin 2016, ISBN 978-3-428-14587-4, S. 439–456.

- Karl-Eugen Kurrer: Die Tragwerksinnovationen Johann Wilhelm Schwedlers (1823–1894). In: Stahlbau, 85. Jahrgang 2016, Heft 5, S. 350–359.

Weblinks

- Erläuterung zum „Schwedlerträger“ auf karl-gotsch.de

- Therés Gebhardt: Johann Wilhelm Schwedler (1823–1894). In: Great-Engineers, 2014.

- Pressetext über Schwedler (Memento vom 30. März 2004 im Internet Archive) von der Technischen Universität Berlin

- Text der Gedenktafel für Schwedler am Haus Gipsstraße 5 in Berlin auf luise-berlin.de

Einzelnachweise

- Karl-Eugen Kurrer: Das Fachwerk erobert die dritte Dimension. 150 Jahre Schwedler-Kuppel. Momemtum Magazon, abgerufen am 22. Februar 2020.

- Alexander Kierdorf: Zwischen Genie und Utopie. Schwedlers vergessener Alternativentwurf für die erste Kölner Rheinbrücke. In: Stahlbau, 80. Jahrgang 2011, Heft 3, S. 198–204.

- Schwedler: Dachconstruction zum Gasbehälter-Gebäude der Imperial-Continental-Gas-Association zu Berlin. In: Zeitschrift für Bauwesen, 13. Jahrgang 1863, Spalte 151–166. (sowie Zeichnungen auf Blatt 25 und 26 im Atlas der Zeitschrift für Bauwesen)

- Ulrike Robeck: Die älteren Hallen des Bochumer Vereins als Zweckbauten und Denkmale der Eisen- und Stahlindustrie. (= Denkmalpflege und Forschung in Westfalen, Band 50.) Philipp von Zabern, Mainz 2010, ISBN 978-3-8053-4279-7, S. 41–112.

- Johann Wilhelm Schwedler: Kurze und lange Oderbrücke in Breslau. In: Zeitschrift für Bauwesen. Band 43, Nr. 4-7, 1868, S. 157–174 (kobv.de [PDF]).

- Volker Rödel: Der Hauptbahnhof zu Frankfurt am Main. Aufstieg, Fall und Wiedergeburt eines Großstadtbahnhofs. (= Arbeitshefte des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen, Band 8.) Theiss, Stuttgart 2006, ISBN 3-8062-2043-3.

- Lisa Steiner: Rundlokschuppen in Pankow: Bezirk setzt Grundstückseigentümer eine Frist. 23. November 2016, abgerufen am 2. März 2019 (deutsch).

- Sarrazin: Johann Wilhelm Schwedler. In: Zeitschrift für Bauwesen, ... (vgl. Literatur)

- Ehrung. In: Centralblatt der Bauverwaltung, 3. Jahrgang 1883, Nr. 39 (vom 29. September 1883), S. 358.

- Schwedlerstraße. In: Straßennamenlexikon des Luisenstädtischen Bildungsvereins (beim Kaupert)