Hundefell

Hundefelle wurden bis Anfang des 20. Jahrhunderts auch in Mitteleuropa genutzt. Seit 2009 gilt für sie in der Europäischen Union ein Vermarktungs-, Ein- und Ausfuhrverbot[1].

_fur_skins.jpg.webp) Hundefelle (China, Korea)

Hundefelle (China, Korea)_fur_skins_2.jpg.webp)

Auf den Weltmarkt kamen seit jeher fast ausschließlich asiatische Felle, meist aus China, der Mongolei und Korea. Die Produkte aus den, im Rauchwarenhandel als chinesische Hunde[2] bezeichneten, Fellen wurden als Gae-Wolf-Pelze angeboten, früher auch als Sobaki, beides östliche Namen für den Hund. Auch Asiatischer Schakal war einer der früheren, das Wort Hund vermeidenden, Bezeichnungen für das Haustierfell.[3]

Die Felle des Dingo, einer verwilderten australischen Haushundrasse, kamen im internationalen Rauchwarenhandel nicht vor.[3]

Geschichte, Handel

Im Mittelalter war die Verarbeitung von Hundefellen verfemt, der Hundshautgerber war ein unehrlicher Beruf. Gerbte oder verarbeitete ein Kürschner ein Hundefell, ja tötete er auch nur absichtlich einen Hund, wurde er ebenfalls für unehrlich erklärt und aus der Zunft ausgeschlossen, er durfte seinen Beruf nicht mehr ausüben, wobei die Zünfte kaum die Möglichkeit hatten, über diese Verfehlung hinwegzusehen. Duldeten sie einen solchen Kollegen in ihrer Stadt, drohte ihnen der Boykott aller umliegenden Innungen, was bedeutete, dass sie ihre Waren nicht mehr auf anderen Jahrmärkten anbieten durften, der Zugang von Gesellen zu ihnen ferngehalten würde und keine Kürschnerssöhne der Stadt mehr zur Weiterbildung aufgenommen würden. Zusammengefasst war es so, dass die Existenz des Kürschnerhandwerks der Stadt auf dem Spiel gestanden hätte.[4] Noch Anfang des 18. Jahrhunderts schloss die Breslauer Innung einen ihrer Meister wegen der Verarbeitung von Hundefell aus. Ein bei den Leipziger Kürschnern eingeholtes Gutachten rügte dies jedoch als völlig unangemessen und nicht mehr zeitgemäß: „So mache man Müffe aus Hundefellen, die sogar von vornehmen Personen getragen zu werden pflegten“.[4] Doch selbst 1731 sah sich der deutsche Reichstag noch veranlasst, in seinem Reichsabschied von 1731, 13. Abschnitt, zu erklären: Verarbeitung von Hundhäuten durch die Gerber dürfe nicht zum Gegenstand der Abstrafung gemacht werden. Ebenso wenig sei kein Handwerker für unehrlich zu halten, der einen Hund oder eine Katze totwirft oder schlägt oder ertränkt, „ja nur ein Aas anrühret oder dergleichen“.[5]

Im Jahr 1925 schrieb Emil Brass: „Im großen Publikum wird mit einer gewissen Verächtlichkeit davon gesprochen, dass von den Kürschnern auch ‚Hundefelle‘ zu Pelzwerk verarbeitet würden. Das ist nun sehr übertrieben. Hauptsächlich werden im großen und ganzen nur die chinesischen Hundefelle verwendet und diese hauptsächlich zu Decken“. Brass schreibt dort auch: „Von armen Chinesen werden Hunde gegessen, und man sieht mitunter auch die Tiere auf chinesischen Märkten ausgeschlachtet hängen, aber vorzugsweise in Südchina. Dass sie aber eine chinesische Delikatesse seien und besonders gemästet werden, wie verschiedene Reiseschriftsteller behaupten, gehört in das Gebiet der Märchen, an denen die Literatur so reich ist“.[6] Trotzdem ist es noch immer ein Thema, siehe Hundefleisch.

Nach dem byzantinischen Lexikon Suda war unter Kynee eine einfache Kopfbedeckung der Landbevölkerung zu verstehen, die früher auch aus Hundefell gefertigt worden sei.[7] In der Siedlung Feldmeilen-Vorderfeld (Kanton Zürich) wurden Hunde eventuell sogar hauptsächlich zur Fell- oder Ledergewinnung gehalten, folgt man den Ausführungen von Julika Renger. Als Beleg werden durch das Abhäuten der Hunde entstandene „feine Schnittmarken“ angegeben, die in dieser Siedlung bereits an Jungtierknochen entdeckt wurden.[8] Immer wieder galt Kleidung aus Hundefell jedoch als eher unfein, der griechische Kriegsschriftsteller Myron von Priene (3. Jh. v. Chr.) erwähnt: „Die Heloten bey den Lacedẩmoniern insonderheit mußten zum Schimpf Hüte von Hundsfellen und Wildschuren tragen“.[9]

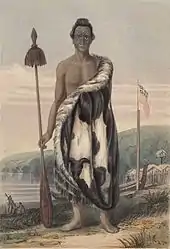

Den Hawaiianern und den neuseeländischen Maoris galten Hunde als kostbarer Besitz. Die Polynesier schätzten die Hunde nicht nur wegen ihres Fleisches, sondern auch wegen der Haare, Zähne, Knochen und Felle. Mäntel aus Hundefell waren bei den Maori-Häuptlingen die kostbarsten Erbstücke.[10]

Brockhaus vermerkte 1841, dass ungeachtet der großen Verbreitung der Haushunde die Felle kaum brauchbar gewesen seien: „Am meisten kommen noch Pudel- und Spitzfelle vor, erstere namentlich aus Dänemark. Am theuersten sind die vom sibirischen Spitz (var. sibiricus Gm.), vorzüglich die schwarzen; die Haare sind sehr lang.“[11] Eine spätere Erwähnung einer wesentlichen Verarbeitung von Fellen europäischer Haushunderassen scheint nicht bekannt. 1852 bestätigt der Autor eines Pelzfachbuchs, dass Hundefelle in der Regel nicht zu Rauchwarenartikeln verarbeitet werden und deshalb im Rauchwarenhandel nicht vorkommen. Nur gelegentlich geschehe es, dass sich der Besitzer eines Hundes aus dem Fell des getöteten Tieres eine Fußdecke oder ein Paar warme Winterstiefel anfertigen lasse, 1911 wird die Verwendung bestimmter Rassen als Vorleger mit naturalisiertem Kopf erwähnt (Bernhardiner, Neufundländer).[12] In geringem Umfang wurden feinhaarige Felle auch schon mal gefärbt oder in geschorenem Zustand verarbeitet, doch nie in größerem Umfang.[13] Ungleich häufiger wurde das besonders feste Hundeleder für Beutlerarbeiten verwendet. Es konnten Hosen, Hosenträger, geringwertigere Sorten von Handschuhen und Portemonnaies daraus gefertigt werden.[14]

Die in großer Zahl nach Amerika exportierten Felle wurden anfangs generell zu warmen Arbeitsjacken der Wald- und Farmarbeiter gearbeitet, die geringeren Qualitäten noch bis in die 1930er Jahre. Die besseren dienten jetzt als Verbrämungen preiswerter Damenkleidung. Sie wurden schwarz, gelegentlich auch braun gefärbt, mit Fortschreiten der Färbetechnik folgten weitere Farben. Nur ein kleiner Prozentsatz wolfsfarbiger Felle wurde naturbelassen.[15]

Anfang des 20. Jahrhunderts kamen aus China einfellige „dogmats“ (90 × 40 Zentimeter), zweifellige „dogrugs“ (etwa 170 × 50 Zentimeter) und vierfellige „dogrobes“, letztere waren vorwiegend aus Jungtierfellen, den sogenannten Puppies hergestellt,[16] sie gingen ausschließlich nach Amerika. Die Felle wurden in der Mandschurei gegerbt und zu Decken verarbeitet. Diese Felltafeln waren ganz aus scheckigen und hellfarbigen Fellen gearbeitet. Sortiert wurden sie meist in etwa 50 Prozent schwarze, 25 Prozent gelbe und in 25 Prozent graue. Für Decken wurden die gelben und grauen bevorzugt, für Garnituren eignete sich die Prima-Qualität, die sogenannten „Furriers“ (Kürschnerfelle) der schwarzen Sorte recht gut.[6] Die schwarzen, die sehr schön glänzend und gedrungen waren, wurden viel nach England gehandelt, in Deutschland waren sie weniger bekannt. Vor dem Ersten Weltkrieg waren Tulupen aus Hundefell, eigentlich Pelze aus Schaffellen, in Russland stark in Mode. Viele Tafeln wurden auch nach den USA geliefert. Außer den mandschurischen Hundefellen, den „Newchwang dogskins“, kamen Anfang des 20. Jahrhunderts viele Felle gewöhnlicher Straßenhunde in den Handel, die bedeutend kurzhaariger waren.[3][6]

Die Hauptsammelplätze für Felle aus der Mandschurei waren die Städte Harbin und Mukden.[15] Der Berliner Rauchwarenhändler Brass nannte 1925 die „Hsinchee“-Felle als die besten. Sie sind nur wenig kleiner als die Newchwang-Hunde und auch nur etwas kürzer im Haar und waren deshalb gut für Decken zu gebrauchen. „Wonks“, auch „Chow Wonks“, war der Name der gewöhnlichen chinesischen Haushunde,[6] die sich recht gut für Pelze eigneten.[17] Sie wurden ebenfalls, als etwas kleiner und das Haar nicht so dicht und kürzer, beschrieben; oftmals waren sie wegen der Räude jedoch nicht zu gebrauchen; die arme Bevölkerung aß das Fleisch und machte aus den Fellen Decken.[18] Als nächste Qualitäten kamen die flachen „Tientsin“ und die „Hankows“ von noch geringerer Qualität.[6] 1931 berichtete auch ein Leipziger Rauchwarenhändler, dass Hundefelle sowie hauptsächlich in den chinesischen Provinzen Newchang und Kalgan gefertigte Hundefelldecken meist nach Amerika exportiert wurden, im europäischen Handel war dafür wenig Interesse. Die besten Felle kamen aus Korea und der Mandschurei, die beste mandschurische Sorte war Ho-Lung-Kiang von der Amur-Grenze kommend. Nächste Sorten waren die Kirin, Fengtien, Tientsin und Honan, „die schön flach und spießig sind“. Beidseits der Halbinsel Liaotung in der Hauptregion des Anfalls Fengtien, in der Stadt Newchang wurden die Felle gesammelt und in den Gerbereien der Stadt Chinchow für den Export nach Europa und Amerika fertiggestellt, die Zurichtung von Chinchow galt als die beste chinesische Hundefellzubereitung. Koreanische Felle gingen meist nach Japan, wo sie auch zugerichtet wurden. Ein Teil wurde für den inländischen Bedarf als Handschuhbesatz gearbeitet, der Rest wurde ebenfalls hauptsächlich nach Amerika weiter exportiert.[15][19]

Eine kurze Steigerung des Anfalls von Hundefellen erfolgte, als Mustafa Kemal die „Pariahunde von Konstantinopel“ auf einer Insel der Umgebung töten ließ. Ein französischer Konzern verwertete diese Felle, indem er sie zum Spitzen von Fellen zur Silberfuchs-Imitation benutzte.[18][20]

Die hochnordischen Hunderassen mit ihren ansprechenden Farben und Zeichnungen haben ebenfalls einen schönen und recht brauchbaren Pelz. Die Felle wurden jedoch von den Eingeborenen, die diese Tiere hielten, also von den Eskimo, Samen, Tungusen und Kamtschadalen, zum weitaus größten Teil für sich selbst verbraucht. Während ein Teil aus Rentierfell häufig nur einen bis zwei Winter hielt, bis es soweit abgetragen war, dass es untauglich wurde, wurde für einen Hundepelz eine Haltbarkeit von wenigstens vier Jahren angenommen. Ein weiter Vorteil ist, dass Hundefell die Feuchtigkeit nur schlecht annimmt. Eskimohunde, etwas größer als ein Schäferhund, kommen in verschiedenen Farben vor, wie weiß, schwarz oder wolfsgrau, besonders die tiefschwarzen, feinen, dichten und langhaarigen Felle fanden für Besätze und Verbrämungen auch Verwendung in der Pelzindustrie. Als beste Sorte galten die Kamtschadalen.[18] Während das Hundefell in den meisten Gegenden gering geschätzt war, fertigten die alten Bewohner der Halbinsel Kamtschatka, die Itelmenen, jedoch daraus ihre Festkleider, es galt ihnen wertvoller als Zobel. Als besondere Demütigung galt die Nachfrage: „Wo warst denn du, als ich und meine Vorfahren bereits Hundepelze trugen? Was hattest du denn damals an?“ Die übrigen sibirischen Völker verwendeten Hundefelle jedoch nur als Besätze oder Verbrämungen.[21]

Seit Alters her stellten verschiedene Völker prächtige Staats- und Feiertagskleider aus Hundefellen her. Von den Einwohnern wurden außerdem Fausthandschuhe und Decken daraus gearbeitet.[22] Von den europäischen Haushunden wurden nur russische, durchschnittlich von sehr geringer Qualität, in größerer Menge für Pelze gebraucht, und auch das fast nur lokal zu Bauernpelzen und Ähnlichem. Von den Wildhunden hielt Brass nur zwei Sorten für Pelzzwecke brauchbar, den Rothund (Canis alpinus) aus der Mandschurei und den aus dem südlichen Ostsibirien.[6][15]

Als in den 1970er Jahren Langhaarpelze verstärkt in Mode waren, kamen auch in der Bundesrepublik einige Jahre lang Pelze aus ostasiatischen Hundefellen, vor allem aus Korea, unter Bezeichnungen wie „Sobaki“, „asiatischer Schakal“ oder Gaewolf in den Handel. Der deutsche Rauchwarenverband wies 1978 darauf hin, dass die Felle auf keinen Fall unter der alleinigen Bezeichnung „Wolf“ gehandelt werden dürfen. Er empfahl seinen Mitgliedern, einheitlich die auf den russischen Auktionen benutzte Bezeichnung „Gae-Wolf“ zu verwenden.[23]

Der Artikel war sehr schwierig zu sortieren, da meist, wie man sagt, „aus jedem Dorf ein Hund“ geliefert wurde. So variierte die Größe ganz bedeutend, ebenso die Haarfülle, die von ganz schütter bis zu wolligen (Chow-Chow-ähnlichen) Fellen reichte. Ebenso streuten die Farben von cremeweiß, über gelblich, rötlich, bräunlich und schwarz (uni) oder in den genannten Farben schwarz gescheckt. Die Anlieferung der Rohfelle erfolgt offen, nicht rund abgezogen.[3]

Der Luftsack des böhmischen Dudelsacks wird traditionell auch aus Hundefell hergestellt. Die Stigmatisierung von Hundefell hat in den letzten Jahrzehnten vermehrt zu einer Hinwendung zu Ziegenfell geführt, dennoch werden weiterhin Instrumente mit Luftbehältern aus Hundefell gearbeitet. Es wird dazu angemerkt, dass dafür keine Zuchttiere geschlachtet werden, sondern die Felle ausnahmslos von verstorbenen Tieren mit dem Einverständnis der Besitzer verwendet werden.

Im Jahr 2002 haben die deutschen Pelzfachverbände für ihre Mitglieder mit Rücksicht auf die anhaltende Diskussion in den westlichen Ländern eine freiwillige Verzichtserklärung auf den Handel mit Hundefellen und Hauskatzenfellen unterzeichnet (zusammen mit dem Welt-Pelzdachverband IFF – International Fur Federation (zu der Zeit „IFTF“)).

Seit dem 31. Dezember 2008 verbietet die Verordnung (EG) Nr. 1523/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2007 das Inverkehrbringen sowie die Ein- und Ausfuhr von Hundefellen sowie von Produkten, die solche Felle enthalten, in die und aus der Gemeinschaft; Ausnahmen können genehmigt werden. Die Durchführung regelt in Deutschland das Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetz mit Eingriffsbefugnissen für Polizeibehörden und Bußgeldandrohungen.

.JPG.webp)

.jpg.webp)

Verarbeitung

Über die Gerbung wird 1891 gesagt, dass sich die Hundefelle leicht zurichten lassen, wegen des ungeheuren Fettgehalts müssten sie nur gut gewaschen werden.[24] 1925 hellte Hyman Stein von der Rauchwarenfärberei Fur Dying Corp. schwarze Hundefelle durch Bleichen so sehr auf, dass sie zu Imitationen wertvollerer Fellarten wie Wolf oder Fuchs eingefärbt werden konnten. Seine Weiterentwicklung des Verfahrens ermöglichte das Einfärben auch anderer Fellarten in weitere attraktive Farbtöne.[2] In den 1930er Jahren war die Skunksmode besonders aktuell, entsprechend wurden die Felle dunkelbraun skunksgefärbt.[25]

Die Verwendung der recht schweren Haushundfelle in der modernen Mode geschah meist für Damenjacken und deutlich weniger auch für Damenmäntel, die flacheren Qualitäten auch für Herrenpelze.[3] Wegen des geringen Wertes der Felle wurden sie meist unaufwändig verarbeitet, durch einfaches Nebeneinandersetzen für Jacken und zusätzliches Übereinandersetzen für Mäntel. Das arbeitsintensive, sogenannte Auslassen, das Verlängern der Felle durch Schneiden und Nähen wurde nur selten angewendet. Gelegentlich wurden die Felle halbiert und durch Zwischensetzen von Lederstreifen (Galonieren) auch optisch voneinander abgesetzt, der Pelz wirkte dadurch etwas weniger „wild“.[2]

Zahlen, Fakten

- 1896 begann der Klondike-Goldrausch. In dieser Zeit erzielten Dogmats im Großhandel 25 bis 30 Mark. Insgesamt kamen laut Brass vor 1911 etwa 100.000 mandschurische Hundefelle in den Handel, 1925 gab Brass 100.000 bis 200.000 mandschurische Hundefelle an, den Einzelpreis für einfellige Dogmats mit „vormals 3 Mark“, für zweifellige Dogrugs mit etwa 10 Mark.[6][26] Im Jahr 1930 meldete das Polizeipräsidium Leipzig in der Zeitung Der Rauchwarenmarkt den Diebstahl von 60 „Klondykefellen“. Es wurde dabei nicht erläutert, von welcher Tierart die Felle stammten.[27]

- 1925, als sie sehr hoch bewertet wurden, kosteten schwarze „Furriers“ der Prima-Qualität bis zu 15 Mark das Stück.[6]

- Stand 1936, China: Chinesische Originalanlieferungen von Hundefellen wurden nach Qualität und Farbe sortiert angeboten, sowie getrennt nach Fellen und „mats“ („Matten“, Tafeln). Die meisten Sortimente enthielten 50 Prozent „Firsts“, Felle Erster Qualität, 40 Prozent „Seconds“ und 10 Prozent „Thirds“; oder aber 40 Prozent „Firsts“, 40 Prozent „Seconds“ und 20 Prozent „Thirds“, die Handelsauszeichnung dafür war 40/40/20. In keinem dieser Sortimente befanden sich mehr als 10 Prozent Felle, die so hervorragend waren, dass sie in ihrer Gesamtqualität als „Furriers“ oder „Supers“ bezeichnet werden konnten.

- Schwarze Felle, „Blacks“, wurden in eigenen Sortimenten angeboten, ebenso die farbigen „Colors“, einschließlich aller anderen, ob sie nun gefleckt waren oder andere Farbschattierungen aufwiesen. Farbabweichungen gingen üblicherweise ins Rötliche.

- Die Fellgröße spielte keine Rolle, die „mats“ waren normalerweise gleich groß. Rohfelle wurden nicht in größerer Menge ausgeführt, da die Zurichtung in China deutlich billiger war als anderswo. Zugerichtete Felle, die nicht zu Tafeln vorproduziert waren, hatten meist keine Größenangabe, jedoch wurden die nur mittelgroßen oder kleinen Felle ein oder zwei Qualitätsstufen geringer einsortiert.[15]

- 1936, Zitat: „Die Mongolei und die Mandschurei führten bisher bedeutende Exporte von Hundefellen hauptsächlich nach den europäischen Marktplätzen durch. Allein Mandschukuo führte im Jahre wenigstens eine Million Hundefelle aus. Hauptsammelplatz in der Mandschurei war Chinehno [= Jinzhou?], 60 % der Auslandslieferungen von Hundefellen wurden hier zusammengestellt, 25 % der Gesamtausfuhr gingen über Mukden, der Rest verteilte sich auf die Sammelgebiete um Hsingking und Chenchiatun. […] Die höchsten Preise erzielten die Felle aus der Mongolei und Jehol, während die Felle aus der Mandschurei am geringwertigsten waren.“[28]

- Stand 1949, Russland: Im russischen Rauchwaren-Standard wurden keine bestimmten Provenienzen aufgezählt. Die „Sabaki“ wurden nur nach natürlichen Merkmalen sortiert:

- I. Sorte (vollhaarig), a) Erlegungszeit im Winter, b) langes, gleichmäßiges Haar am Rücken und an den Seiten, c) sauberes Leder.

- II. Sorte (kurzhaarig), die gleichen Merkmale wie bei Sorte I, aber das Haar ist kurz, gleichmäßig und weich.

- Der Farbe nach werden sie unterschieden in

- a) schwarze, b) einfarbige, c) bunte

- III. Sorte (halbhaarig), a) Erlegungszeit im Herbst, kurzes dünnes Haar – auch kurzhaarig mit grobem Haar.[18]

- Die Ausfuhr von Hundefellen aus der Mandschurei betrug jährlich durchschnittlich eine Million Stück. Der Hauptumschlagplatz war Hangzhou mit etwa 60 Prozent, als nächstes Shenyang mit 25 bis 30 Prozent. Die besten Felle kamen aus der Mongolei und kosteten 5 bis 8 Yuan, die aus der Südmandschurei etwa 20 Cents.[18]

- 1926–1927: Aus Russland kamen 1926 an Hundefellen 109.019 Stück, ein Jahr später waren es 105.621 Felle.[29]

- 1936 (Veröffentlichung). Es gibt zwei regionale Gruppen chinesischer Hundefelle, die aus der Mandschurei und die aus der Mongolei. Die weiteren Unterteilungen sind nach den Sammelstellen entlang der beiden Bahnlinien der Chinesischen Osteisenbahn und der Südmandschurischen Eisenbahn benannt.

- Mandschurei: Hailar (nördlichste, beste Qualität), Tsitsihar (geringere Qualität), Mukden, Chinchow, Newchwang.

- Mongolei: Üblicherweise kamen sie aus der Gegend entlang der Grenze, von wo sie nach Tientsin gingen. In der Mongolei war das Töten von Hunden aus religiösen Gründen weitgehend untersagt, deswegen kamen nur geringe, an der Grenze erlegte Mengen. Sie hatten die wollige Struktur älterer ungeschorener Lämmer („überwachsen“), das Haar war weich, die Felle klein und flach.[15]

- Chinesische Sektionen: Chihli: Tientsin, Shuntefu.

- 1956, Handels-Klassifizierung gesalzener schwedischer Hundefelle:

- Diese Felle werden nach Maß gehandelt.

- Im Kontrakt sind die einzelnen Prozentsätze für die verschiedenen Größen festzulegen, z. B. % 60-80 cm; % 80-100 cm und % 100 cm an aufwärts. Im allgemeinen haben die Felle meistens stärkeren Fett- und Fleischanhang.

- Abzugsfehler:

- Leicht schnittig ca. 15-20 %, stärker schnittig ca. 5-10 %.

- Löcher in den Seiten ca. 30-50 %, Löcher im Kern ca. 30-40 %.

- Eine bestimmte Qualität wird meist nicht garantiert.[30]

- 1956, Handels-Klassifizierung gesalzener englischer Hundefelle:

- Die Ware wurde 1956 nach Maß gehandelt, meist 60 cm und aufwärts, oder 90 Prozent 60 cm und aufwärts 10 Prozent 50 bis 60 cm. In Form und Größe waren die Felle sehr ungleich.[30]

- Vor 1988 waren chinesische Hundetafeln in den Größen 26 × 52 Inches (66 × 133 Zentimeter) als dogskin plates gou pee (oder Gubi) im deutschen Großhandel. Auch wurden Fellstückentafeln, unter anderem aus Hundebeinen, angeliefert.

Siehe auch

.jpg.webp)

Belege

.JPG.webp)

- Art. 3 Verordnung (EG) Nr. 1523/2007

- Arthur Samet: Pictorial Encyclopedia of Furs. Arthur Samet (Book Division), New York 1950, S. 225. (engl.)

- Christian Franke, Johanna Kroll: Jury Fränkel’s Rauchwaren-Handbuch 1988/89. 10., überarbeitete und ergänzte Auflage. Rifra-Verlag, Murrhardt 1989, S. 128.

- Fritz Wiggert: Entstehung und Entwicklung des Altschlesischen Kürschnerhandwerks mit besonderer Berücksichtigung der Kürschnerzünfte zu Breslau und Neumarkt. Breslauer Kürschnerinnung (Hrsg.), 1926, S. 59–60, Buchdeckel und Inhaltsverzeichnis.

- Werner Danckert: Unehrliche Leute - Die verfehmten Berufe, Kapitel Schinder (Hundshäuter). S. 167–173 und Hundshautgerber. S. 181–188, Francke Verlag, Bern/ München 1963.

- Emil Brass: Aus dem Reiche der Pelze. 2., verbesserte Auflage. Verlag der „Neuen Pelzwaren-Zeitung und Kürschner-Zeitung“, Berlin 1925, S. 523–527.

- Suda, Stichwort ᾍδου κυνῆν, Adler-Nummer: alpha 510, Suda-Online; verweist auf Suda, Stichwort Κυνέη, Adler-Nummer: kappa 2698, Suda-Online

- Julika Renger: Gesellschaftliche Debatten um die wirtschaftliche und psychosoziale Nutzung des Hundes von 1870 bis 1945 in Deutschland. Inaugural-Dissertation. Freie Universität Berlin, Berlin 2008, S. 108–109.

- D. Christ. Wilh. Jakob Gatterer: Abhandlung vom Pelzhandel, insonderheit der Britten. Schwan und Götz, Mannheim 1794, S. 75. Primärquelle: Myron von Priene: beym Athenæus. XIV. 29.

- Marvin Harris: Wohlgeschmack und Widerwillen: Die Rätsel der Nahrungstabus. Klett-Cotta, 2005, S. 195–196.

- F. A. Brockhaus: Allgemeine Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste. Herausgegeben von J. S. Ersch und I. G. Gruber, Leipzig 1841. Dritte Section O-Z, Stichwort „Pelze“.

- Paul Cubaeus, Alexander Tuma: Das Ganze der Kürschnerei. 2., überarbeitete Auflage. A. Hartleben’s Verlag, Leipzig 1911, S. 39–40.

- Friedrich Lorenz: Rauchwarenkunde. 4. Auflage. Volk und Wissen, Berlin 1958, S. 85.

- Alexander Lachmann: Die Pelzthiere. Ein Handbuch für Kürschner und Rauchwarenhändler. Baumgärtner's Buchhandlung, Leipzig 1852, S. 160–161.

- Max Bachrach: Fur. A Practical Treatise. Verlag Prentice-Hall, New York 1936, S. 33, 246–250. (engl.).

- Richard König: Ein interessanter Vortrag (Referat über den Handel mit chinesischen, mongolischen, mandschurischen und japanischen Rauchwaren). In: Die Pelzwirtschaft. Nr. 47, 1952, S. 49.

- Marcus Petersen: Petersen's Fur Traders Lexicon. Petersen & Chandless, New York 1920, S. 18.

- Alexander Tuma: Pelz-Lexikon. Pelz- und Rauhwarenkunde. 1. Auflage. Band XVIII. Alexander Tuma, Wien 1949, S. 115, Stichwort „Hunde“.

- Aladar Kölner (Rauchwarenhändler): Chinesische, mandschurische und japanische Pelzfelle. In: Rauchwarenkunde – Elf Vorträge aus der Warenkunde des Pelzhandels. Verlag Der Rauchwarenmarkt, Leipzig 1931, S. 104.

- „Le.“: C. L. Motz über das Spitzen von Pelzfellen. In: Der Rauchwarenmarkt. Nr. 7, Leipzig, 14. Februar 1936, S. 5.

- Hans Damm: Die Pelze der Eskimos und sibirischen Völker. In: Das Pelzgewerbe. XX. Jahrgang, Heft 9–10, Hermelin Verlag Paul Schöps, Leipzig/ Berlin 1950, S. 19.

- Fritz Schmidt: Das Buch von den Pelztieren und Pelzen. F. C. Mayer, München 1970.

- Einheitliche Bezeichnung der asiatischen Pelzartikel. In: Winckelmann Pelzmarkt Nr. 429, 10. März 1978, S. 7. Primärquelle: real relations.

- Paul Cubaeus: Das Ganze der Kürschnerei. Gründliches Lehrbuch alles Wissenswerthen über Waarenkunde, Zurichterei, Färberei und Verarbeitung der Pelzfelle. 1. Auflage. A. Hartleben’s, Wien/ Pest/ Leipzig 1891.

- Friedrich Kramer: Vom Pelztier zum Pelz. 1. Auflage. Arthur Heber & Co, Berlin 1937, S. 64.

- Emil Brass: Aus dem Reiche der Pelze. 1. Auflage. Verlag der „Neuen Pelzwaren-Zeitung und Kürschner-Zeitung“, Berlin 1911, S. 435–438.

- Pelzdiebstahl. 60 Klondykefelle gestohlen. 2. Dezember 1930.

- „-r“: Der Ferne Osten als Pelzlieferant Europas. In: Der Rauchwarenmarkt. Nr. 3, 17. Januar 1936, S. 4.

- Kurt Nestler: Rauchwaren- und Pelzhandel. 1. Auflage. Max Jänecke Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1929, S. 92.

- John Lahs, Georg von Stering-Krugheim: Handbuch über Wildhäute und Felle. Von der Firma Allgemeine Land- und Seetransportgesellschaft Hermann Ludwig, Hamburg (Hrsg.), Hamburg 1956, S. 215, 220.