Pelzkollier

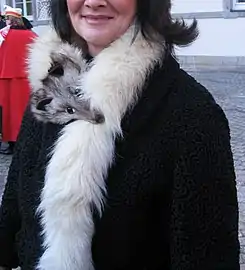

Ein Pelzkollier, auch Pelzcollier ist ein in angenäherter Tierform gearbeiteter Schal aus Pelz, der bis in die 1960er Jahre sehr in Mode war, in der Regel mit Kopf, Pfoten und Schweif. Für einfellige Kolliers aus Fellen der Familie der Marderartigen (Nerzfell, Zobelfell und Iltisfell) war auch die Bezeichnung Würger gebräuchlich.[1][2] Kolliers aus kleineren Fellen bestehen meist aus zwei oder vier einzelnen Fellen.

.jpg.webp)

Kleine, einfellige Pelztierschals wurden 1928 in einem österreichischen Fachbuch als Kollets bezeichnet. Im Gegensatz zu Deutschland verstand man in Österreich unter Kollier oder auch Kolier allgemein einen „Halspelz, der jedoch im Unterschied zum fest aufgenähten Kragen, separat getragen werden kann“.[3][4] Inzwischen ist in Österreich wohl auch die Bezeichnung Kollier für die Tierform üblich.[5]

Pelzkolliers wurden in den letzten Jahren in Europa nur noch wenig angeboten.

Kollierarten

In der Regel waren die Kolliers, Pelzschals in Tierform, aus Fuchsfellen, Nerzfellen, Stein- und Baummarderfellen oder Hermelinfellen gearbeitet. Wurden andere Fellarten verwendet, ahmten sie häufig durch eine entsprechende Fellveredlung und Verarbeitung eine dieser hochwertigen Pelzarten nach. Insbesondere das Silberfuchsfell wurde oft imitiert. So wird beispielsweise in 1942 in einem Fachbuch die aufwändige Herstellung eines Skunksfuchses beschrieben, also eines Kolliers in Größe und Aussehen eines Fuchses, aber aus zwei oder drei ineinander geschnittenen Fellen von Stinktieren gearbeitet.[6]

Einfellige Kolliers werden mit einer im Fellkopf befindlichen Kollierklammer an den Schwanz oder in das Fell geklemmt, oder aber mit einer mit Posamenten bezogenen Kollierkette zusammengehalten. Kleinere Kolliers aus Marder- oder ähnlichen Fellen werden meist aus zwei Fellen hergestellt, die mit den Köpfen nach oben, mit einem kurzen Steg nebeneinander befestigt sind. Um das Kollier zu verlängern und attraktiver zu gestalten, werden oft zwei weitere, ebenfalls komplett ausgearbeitete Felle, unten aufgesetzt. Geschlossen wird dies ebenfalls mit Kollierkette und Haken, mit Haken und Öse oder einem posamentierten Druckknopf. Insbesondere beim Fuchskollier wurden die beim Tragen etwas störenden Vorderpfoten gelegentlich weggelassen.

Das einfellige Kollier wird in der Regel um den Hals gelegt getragen, den Fellkopf auf der Brustseite. Öfter, vor allem in der wärmeren Jahreszeit, legte man es einfach nur über den Unterarm, in der etwas extravaganten Variante mit einem über eine Schulter gelegten Fuchs, oder von einer Schulter herabhängend. Bei Kolliers aus mehreren, paarweise angeordneten Fellen ist es gedacht, dass die Fellköpfe auf dem Rücken der Trägerin liegen, rechts und links vom Hals, der Hauptteil hängt vorn über der Brust längs herunter. Eine weitere Möglichkeit ist es, die beiden Kollierenden vorn umeinander zu schlingen, anstelle sie nebeneinander zu schließen.

Geschichte

_(after)_-_Elizabeth_Dormer_(1610_or_after%E2%80%931635)%252C_Marchioness_of_Worcester_-_1180903_-_National_Trust.jpg.webp)

- Königin Wilhelmina der Niederlande mit Silberfuchskollier

Bei einer Rundfunkansprache während des Krieges (1940)

Bei einer Rundfunkansprache während des Krieges (1940) Standbild im Park von Utrecht

Standbild im Park von Utrecht

Eine frühe Erwähnung von vielleicht auf Pelzkolliers hindeutendes Kleidungsstücke findet sich beim Geografen und Autor Richard Hakluyt im Jahr 1533: „Die nördlichen Teile Russlands enthalten eine sehr große Ausbeute an seltenen und kostbaren Pelzen: und unter den anderen, die wir hauptsächlich Zobel nennen, getragen um die Hälse unserer Adelsfrauen und Damen: gibt es auch Marderfelle, weiße, schwarze und rote Fuchsfelle, Felle der Hasen und Hermeline und andere, wie Biber, Nerze und Feh.“[7]

Der Vorgänger des Pelzkolliers war der sogenannte „Flohpelz“ (Hauptartikel → Flohpelz). Ein Flohpelz oder Flohpelzchen, aus dem Italienischen kommend, auch Zibellino („Zobelchen“) genannt, war ein kleines Kollier aus Hermelin-, Zobel-, Iltis- oder Marderfell mit ausgearbeitetem Kopf, Schwanz und Pfoten, häufig mit edlen Steinen verziert, das im Spätmittelalter und insbesondere in der Renaissance in europäischen Adelskreisen und beim sehr wohlhabenden Bürgertum in Mode kam. Er wurde über die Schulter gehängt getragen oder gelegentlich auch an einem Kettchen am Gürtel. Dorothee Backhaus nennt als weitere Bezeichnung für den Flohpelz die „Contenance“.[8] Angeblich sollte es die Funktion des Flohpelzes sein, lästige Insekten wie zum Beispiel Flöhe anzuziehen und vom Körper des Trägers abzulenken. Da die Flöhe auf Körperwärme und nicht auf Haare reagieren, spricht einiges dafür, dass dem vornehmlich in der Hand zu tragenden Pelz die Wirkung als Flohfalle erst nachträglich zugesprochen wurde.[9]

Im Jahr 1635 entstanden, in der Epoche der oft wertvoll ausgeschmückten Zibellini, zeigt ein Porträt der Marchioness vor Powys Castle einen über die Schulter drapierten langen Zobelschal, der bis über die Taille reicht, einschließlich Kopf, Pfoten und Schwanz. Er scheint sich in seiner Ungeschmücktheit nicht von den mehrfelligen Marder- und Zobelkolliers des späten 18. bis 20. Jahrhunderts zu unterscheiden (s. Abb.). Eine Lady Sussex schrieb im 17. Jahrhundert an Lord Verney wegen eines Porträts, das Anthonis van Dyck von ihr malte. „Erinnern Sie Sir Vandyke daran, mein Bild gut zu machen“, schrieb sie, „ich habe Zobel gesehen, bei denen der Verschluss mit Diamanten besetzt ist - wenn die, in denen ich abgebildet bin, so gemacht würden, denke ich würde es auf dem Bild sehr gut aussehen. Wenn Sir Vandyke glaubt, es würde sich gut machen, bitte ich ihn, alle Krallen so zu machen.“ So ist es keinesfalls sicher, dass die auf den Gemälden abgebildeten Damen wirklich immer ein so kostbar aufgewertetes Teil besaßen. Die Modehistorikerin Elizabeth Ewing stellte dazu fest: „Die Idee einer künstlerischen Freiheit, die sich auf die Hinzufügung nicht existierender Juwelen erstreckt, war den Porträtmalern und ihren modebewussten Porträtmodellen auf keinen Fall unbekannt.“[10]

Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es keine Pelzmode im eigentlichen Sinn. Pelze waren vor allem Innenfutter oder Verbrämung von Textilien, ganz besonders von Herrenoberkleidung. In den 1890er Jahren erschienen in den Modezeitschriften erstmals Modebilder, die sich ganz der Pelzkleidung widmeten.[11] Um diese Zeit entstanden zwar auch die ersten mit dem Haar nach außen zu tragenden Pelze, im alltäglichen Modebild spielten sie jedoch noch keine Rolle. Ein ganz großes Thema war jedoch die Pelzgarnitur, bestehend aus Pelzmütze, Pelzschal, Pelzhandschuhe und unbedingt einem Pelzmuff. Der Pelz war Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr nur ein dem Luxus vorbehaltener Besatzartikel. Das Charakteristische der damaligen Pelzmode lag, besonders markant beginnend, zwischen 1906 und 1907,[12] „in der gesamten Verwendung des Pelztieres mit Kopf, Klauen und Schwanz als Pelzschmuck. Die Mode begnügte sich bald nicht mit einem Pelztier, sondern verlangte gleich mehrere und zwar mit möglichst großen Köpfen und möglichst vielen Schwänzen und Klauen an einer Pelzhülle neben dem Muff. Den Gipfelpunkt dieser Modeübertreibung bedeuteten die Pelztierköpfe, die auch »Töne« von sich geben und deren Schnäuzchen mit einem Maulkörbchen das Beißen verwehrt wurde“,[13] Letzteres eine Idee, die ein künstlerischer Juwelier in diamantenbesetzter Ausführung bereits zu Zeiten des Flohpelzes hatte. In großer Mannigfaltigkeit wurde die Pelzgarnitur auch aus Kaninfell als Mädchenkleidung angeboten. Häufig waren diese Accessoires mit „Aufputzköpfchen und Schweifchen“ versehen,[4] insbesondere die vielen aus Hermelinfell gearbeiteten Teile. Ein beliebtes Motiv war ein Hermelin- oder Weißfuchsmuff, aus dem das Hermelin oder der Fuchs herausguckten und die Vorderpfötchen herausstreckten.

Dank der Seltenheit und Begehrtheit war ein Silberfuchsfell Anfang des 20. Jahrhunderts noch ganz außergewöhnlich wertvoll. Das änderte sich anfangs kaum, als es den Kanadiern Charles Dalton und Robert Oulton gelang, Silberfüchse in größerem Ausmaß zu züchten, da die Nachfrage gleichzeitig anstieg. Silberfuchsschals und Capes, aber vor allem Silberfuchskolliers waren groß in Mode und bei jeder Festlichkeit zu sehen. Sie wurden keineswegs nur im Freien getragen, sondern auch auf Festivitäten wie Bällen, Opernbesuchen usw. Da der Preis hoch war, schufen die Pelzveredler und Kürschner aus verschiedenen preiswerteren Fellarten Nachahmungen. Das ging so weit, dass man die silbergrauen Grannenhaare des Silberfuchses imitierte, indem man mit dem sogenannten Spitzen helle Haare in schwarz gefärbte Rotfüchse, in Amerikanisches Opossum, Skunks, langhaariges Kaninfell und Hasenfell einklebte. Neben anderen wurden auch Vielfraßfelle, Waschbärfelle, sogenannte Fliegende-Hunde-Felle und auch die Felle von Haushunden gespitzt.[14]

Nicht jede Dame kleidete ein solch opulentes Modezubehör. Gleichzeitig waren auch die sehr viel kleineren Marderkolliers, Iltiskolliers und Hermelinkolliers beliebt, mit Zunahme der Nerzzucht besonders Nerzkolliers. Vor allem die Felle männlicher Nerze waren vereinzelt so groß, dass sich daraus ein einfelliger „Würger“ herstellen ließ, kleinere Felle werden deshalb auch zu einem größeren Fell zusammengeschnitten („einschneiden“). Der damals tatsächlich übliche Begriff Würger lässt erahnen, wie eng das Teil am Hals anlag. – Für ein Nerzkollier zum Beispiel nahm man meist zwei große, nebeneinander zu tragende Nerzfelle. Häufig wurde das Kollier durch zwei weitere, ebenfalls mit Köpfen, Pfoten und Schwänzen versehenen Felle verlängert, die auf die beiden oberen aufgesetzt wurden.

Philipp Manes, der in Auschwitz ermordete Pelzkommissionär und Biograph der Pelzbranche, schrieb im Jahr 1928:

„Auch der Würger findet viel Beachtung. Wir hatten die Gelegenheit die Kollektion der Firma Arthur Wolff-Berlin zu sehen, die fast hundert Modelle bringt, – man kann schon für wenige Mark ein komplettes kleines Kollier kaufen – und bis zum Marder, Nerz und Skunks daraus gefertigte Stücke zeigt. Wir alle wünschen nichts sehnlicher, als dass dieser Kleinkram wieder überall gekauft wird. Wenn die Messe uns dazu verhilft, wenn wir die deutschen Kürschner davon überzeugen, dass es in ihrer Hand allein liegt, durch geschickte Propaganda auch in der kleinen Stadt die Kundschaft für dieses reizvolle kleine Schmuckzeug zu begeistern, dann werden wir mit doppeltem Erfolg unsere stille Zeit überbrücken. Der Kürschner wird dann viel mehr umsetzen, als wenn er sich nur auf die grossen Gegenstände einstellt.“

Manes Aufruf an seine Branchenkollegen blieb nicht unerhört, ein Pelzkollier gehörte bald bei fast jeder Frau, nicht nur des Mittelstandes, zur Ausstattung der bürgerlichen Garderobe. An anderer Stelle erwähnt Philipp Manes, dass in Deutschland bis zum Ersten Weltkrieg nur junge Mädchen Steinmarderkolliers trugen, „erst nach dem Kriege fanden weitere Kreise Gefallen an dem edlen Tier, man mußte bereits über 40,– [Mark] dafür bezahlen“.[16] Noch 1942 stellte ein Kürschner fest, dass der Silberfuchs bis dahin fast ausschließlich als Kollier in Tierform getragen wurde.[6]

Der Londoner Rauchwarenhändler Francis Weiss schrieb in seinem Bericht über das Auf und Ab von Pelzpreisen (der Silberfuchspreis war zwischenzeitlich von £ 500,– auf 50 bis 60 Schilling gesunken): „Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg kamen Silberfuchs-Stolen in den USA als „Straßenmädchen-Uniform“ in Mode. Demzufolge wagte es für die nächsten Jahrzehnte keine anständige Frau, einen Silberfuchs in der Öffentlichkeit zu tragen.“[17]

Für Deutschland traf das nur bedingt zu. Der Krieg verhinderte mangels Devisen die Einfuhr wertvoller Pelzarten, eine deutsche Frau trug ohnehin deutschen Pelz, das war hauptsächlich das preisgünstige aber nicht sonderlich renommierte Kaninchen, aber es gab auch noch den gezüchteten Silberfuchs. Immer mehr Silberfuchsfarmen waren entstanden, Silberfuchsfell wurde zum Lieblingspelz der Hitlerzeit. Filmstars waren privat und auf der Leinwand mit voluminösen, schulterbetonten Capes zu bewundern und regten zur Nachahmung an. Als die deutschen Truppen Dänemark und Norwegen besetzten brachten die Soldaten ihren Bräuten und Ehefrauen ein oder zwei dort gezüchtete Silberfuchsfelle mit, die der heimische Kürschner dann meist zu einem Kollier mit Kopf, Schweif und Pfoten oder zu einem Wellenkragen mit Pfoten oder aber einem einfachen Schalkragen oder einer Pelzstola arbeitete. Mit der Währungsreform 1948 endete dann auch in Deutschland die Zeit der Langhaarmode.[18][19]

Mitte der 1950er Jahre ging auch die große Zeit der Pelzkolliers dem Ende zu. Die Modejournalistin Marie Louise Steinbauer meinte sogar, dass die meisten der üblichen „vier Nerzfelle, zwei davon, Kopf an Kopf im Nacken der Trägerin verknüpft“, nicht das Ergebnis des neuen Wohlstands des Wirtschaftswunders in der Bundesrepublik waren, sondern nur unbeschadet den Krieg überstanden hatten. Sie führte weiter aus: „In Höhe der Schlüsselbeine bissen zwei weitere Nerze in die Bälge der beiden anderen und hingen nun ihrerseits lose über dem Busen der Trägerin herab, oder sie wurden ineinander verschlungen, um vom Wind nicht davongetragen zu werden. Diese Krawatten erfreuten sich großer Beliebtheit bei Damen, deren Männer es wohl zu etwas gebracht hatten, aber eben doch nicht zu einem ganzen Mantel für die Teure“.[18]

Noch nicht abgetragene oder sonst unansehnlich gewordene Kolliers ließ man vom Kürschner zu Kragen und kleinen Pelzkrawatten umarbeiten. Oft genügte es, beispielsweise beim zweifelligen Nerzkollier, die beiden Felle hinter den abgeschnittenen Köpfen mit einer polnischen Naht zu verbinden, die Vorderpfoten auszutrennen und die unteren Enden anstelle der Pfoten abzurunden oder abzuschrägen, um eine schicke, „doppelfellige“ Krawatte zu erhalten

Immer wieder gab es in der Zeit der Fuchskolliers auch Fuchsboas, also lange schmale Pelzschals, die als einseitigen Abschluss ebenfalls einen Fuchskopf wie ein Kollier hatten. Etwa in den 1980er Jahren wurden preiswerte Boas aus Fuchsschweifen in großer Zahl verkauft, an die häufig ebenfalls solch ein Kopf angearbeitet war.

Einfelliges Zobelkollier (Redfern, 1904)

Einfelliges Zobelkollier (Redfern, 1904) Esther Pohl Lovejoy (1869–1967) mit Kolinskykollier

Esther Pohl Lovejoy (1869–1967) mit Kolinskykollier.png.webp) Fuchskollier in der Karikatur (Polo, 1900)

Fuchskollier in der Karikatur (Polo, 1900) Philanthropin Anne Morgan mit Polarfuchskollier (etwa 1915)

Philanthropin Anne Morgan mit Polarfuchskollier (etwa 1915) Edwina Mountbatten, geb. Ashley mit Fuchskollier (frühe 1920er Jahre)

Edwina Mountbatten, geb. Ashley mit Fuchskollier (frühe 1920er Jahre) Queen Mum mit zweifelligem Fuchskollier, Truppenbesuch im Zweiten Weltkrieg (1942)

Queen Mum mit zweifelligem Fuchskollier, Truppenbesuch im Zweiten Weltkrieg (1942).jpg.webp) Eartha Kitt mit mehrfelligem Marderkollier (1962)

Eartha Kitt mit mehrfelligem Marderkollier (1962)

Kopf eines gefärbten Blaufuchskolliers (Revillon Frères, etwa 1960)

Kopf eines gefärbten Blaufuchskolliers (Revillon Frères, etwa 1960) Altes zweifelliges Nerzkollier

Altes zweifelliges Nerzkollier Lammfell-Kollier, Weißfuchs imitierend, im Fundus des Düsseldorfer Schauspielhauses (2012)

Lammfell-Kollier, Weißfuchs imitierend, im Fundus des Düsseldorfer Schauspielhauses (2012) Rotfuchskollier, umgestaltet zur Verbrämung einer Theater-Kostümjacke (2005)

Rotfuchskollier, umgestaltet zur Verbrämung einer Theater-Kostümjacke (2005) Ältere Blaufuchsschweifboa mit Kopf (2011)

Ältere Blaufuchsschweifboa mit Kopf (2011)

Verarbeitung

Anfangs wurde ein Fuchskollier meist so groß wie möglich gearbeitet. Um alles Fell sichtbar zu machen, wurde die Unterseite abgefüttert, kunstvoll mit geblümtem Seidenfutter, mit Umrandungen oder mit Rüschen versehen. Bereits in den 1930er Jahren hatte sich der Geschmack geändert und man fand es jetzt zumindest bei den wertvollen Edelfüchsen schöner, wenn der Fuchs rundum aus Fell bestand, auch wenn er dadurch kleiner wurde. Man war jetzt der Ansicht, „nicht die Größe bringt das hergestellte Stück zu edler Wirkung, sondern das betont natürliche Aussehen. Für die Besitzerin eines so gearbeiteten Kolliers ist das Tragen, besonders bei kühler Witterung, angenehm warm, da die weiche Wamme dem Gesicht zugekehrt ist“.[20]

Kleine Fuchsfelle, insbesondere der Polarfuchs, wurden durch Galonieren, das Einnähen schmaler Leder oder Stoffstreifen, vergrößert. Auch frühere Fantasieformen, meist halbrund oder ganz dem Halsausschnitt angepasst, waren aus der Mode gekommen. Die sehr viel früher bei den Flohpelzen aus (jetzt künstlichen) Edelsteinen gearbeiteten Augen waren zu der Zeit eher eine modische Sonderheit.[20] Diese insgesamt schlichtere Verarbeitung hat sich bis heute, auch für die nicht zu den Edelfüchsen zählenden europäischen Rotfüchse, erhalten.

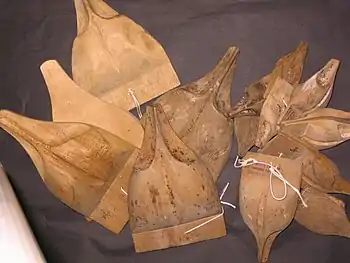

Im Jahr 1956 wurden für die Anfertigung eines Nerzkolliers aus vier Fellen 12 Kürschner-Arbeitsstunden, 3 Handnäherinnen-Stunden und 3 Maschinennäherinnen-Stunden veranschlagt.[21]

Das Arbeiten eines Rotfuchskolliers

Nachdem meist die Vorderpfoten entfernt wurden und der Fuchs gegebenenfalls durch Auslassen auf die gewünschte Länge gearbeitet wurde, wird der Kopf im angefeuchteten Zustand ausgearbeitet. Als Grundlage dient eine vorkonfektionierte Pelzkollier-Kopfform, entweder wiederverwendbar aus Holz oder aber aus Pappmaché. Die Ohren werden in einer Ellipse herausgeschnitten und mit Stecknadeln gespannt und anschließend zugeschnitten, gegebenenfalls wird die wenig behaarte Ohrseite mit geeignetem Fell belegt; früher wurden dafür häufig Fohlen- oder ähnliche Fellstücken verwendet. Die Augenlöcher werden entweder zugenäht oder aber mit länglichen Glasaugen unternäht, in letzterem Fall dürfen die Augenlider nicht beschnitten werden. Die Augenlöcher werden, falls sie zu groß sind, mit einer Handnaht von hinten beginnend geschlossen. Der an den Augen befindliche Draht wird durch ein rundes Lederstückchen gestochen und hinter dem Leder zu einer flach aufliegenden Spirale gedreht. Die beiden so vorbereiteten Lederstücke werden mit großen Stichen hinter die Augenöffnungen genäht, die höhere Augenseite nach hinten. Entsprechend der Holz- oder Pappform werden die Ohren, mit der wenig behaarten Seite nach vorn, eingenäht und der zuvor dünngeschnittene Unterkiefer auf der Form eingepasst. Eine Holzkopfform wird zum Beziehen vorbereitet, indem sie mit einigen Lagen Seiden- oder Zeitungspapier umwickelt wird. Auf die mit Leim (früher Dextrin, heute meist andere, elastisch bleibende Klebstoffe) eingestrichene Papierumwicklung wird der gut durchfeuchtete Kopf aufgezogen und die Ohren und besonders die unterlegten Augen mit Stecknadeln und Pappstreifen sorgfältig, spiegelgleich ausgerichtet. Anschließend wird das Fell feucht aufgespannt, die Pfoten müssen genau im späteren Bruch liegen. Das abgezweckte Fell wird abgeglichen, die Vorderpfoten werden neu eingesetzt, falls sie nicht, wesentlich schöner aber recht aufwändig, vor dem Spannen mit Hilfe mehrerer Ellipsenschnitte bereits weiter nach vorn gebracht wurden. Würde man die Vorderpfoten an ihrer natürlichen Stelle belassen, wäre das Kopfteil länger und dadurch schwerer und das Kollier würde lästigerweise beständig rutschen.[22] Dann wird die eventuelle Holzform entfernt und die Glasaugen werden befestigt. Für nachträglich eingesteckte Augen wählt man in der Regel eine runde, keine ovale Form. Der Kopf wird wattiert und eine spezielle Fuchsklammer, mit der das fertige Tier sich später selbst in den Schwanz oder in das Hinterteil beißt, befestigt. Das Kollier wird im Bauch zugenäht oder, bei kleinen Füchsen, abgefüttert. Anschließend wird es noch einmal über Nacht glattgespannt.

„Perfekteste, jemals hergestellte“ Kopfform (USA, 1896)

„Perfekteste, jemals hergestellte“ Kopfform (USA, 1896) Kopfformen aus Pappmaché

Kopfformen aus Pappmaché Kopfformen aus Holz

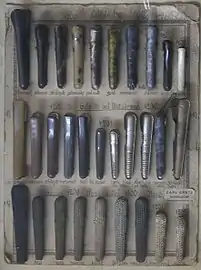

Kopfformen aus Holz Kollierklammern für Fuchs- und Nerz

Kollierklammern für Fuchs- und Nerz_-_Seidenketten.jpg.webp) Kollierketten, eine zusätzliche Verschlussmöglichkeit außer der Klammer

Kollierketten, eine zusätzliche Verschlussmöglichkeit außer der Klammer Arbeiten eines Rotfuchskolliers. Der Kopf ist ausgearbeitet, das Fell gespannt (2004)

Arbeiten eines Rotfuchskolliers. Der Kopf ist ausgearbeitet, das Fell gespannt (2004)

Glasaugen

_(a).jpg.webp)

Auckland War Memorial Museum)

Die für die Kolliers benötigten Glasaugen wurden früher in der Tschechoslowakei hergestellt, besonders in und um die Orte Gablonz (Jablonec nad Nisou) und Morchenstern (Smržovka). Da die gesamte Erzeugung der künstlichen Augen in den Händen von nach dem Zweiten Weltkrieg vertriebenen Deutschen lag, verlegte sich ein Großteil dieser Industrie nach Österreich, besonders nach Tirol. Hier wurde nicht nur der heimische Bedarf gedeckt, sondern wieder in größerem Umfang in das Ausland exportiert.[23]

Die Glasaugen wurden, zumindest Mitte des 20. Jahrhunderts noch, in allen Größen und Farben hergestellt, rund oder als ovale Eckenaugen, gemalt oder gebrannt, mit Draht oder Öse und andere mehr.[23]

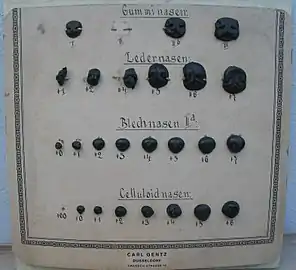

Künstliche Nasen

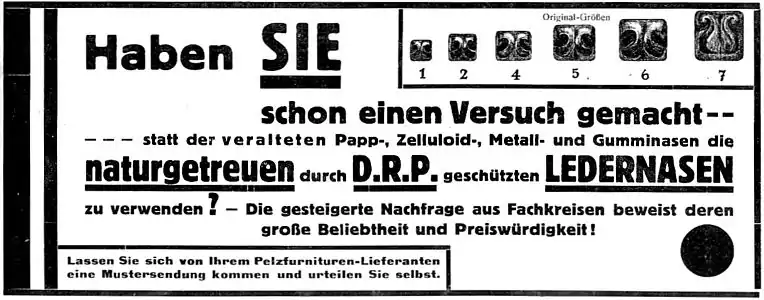

Nasen aus Gummi, Leder, Blech und Celluloid

Nasen aus Gummi, Leder, Blech und Celluloid

Für eventuell nicht mehr vorhandene Nasen gab es früher eine reichliche Auswahl an fertigen Kautschuk-, Metall-, Papp, Zelluloid- und Ledernasen. Auch modellierte sich der Kürschner aus dazu angebotenem knetbarem Material, möglichst zusammen mit Leder (am besten Abfallleder von Handschuhmachern oder Täschnern), die Nasen schon einmal selber.[24] Heute hilft meist nur, wenn vorhanden, ein entsprechend größeres, passendes Fellstück gegen eines mit einer intakten Nase auszutauschen. – Nicht sicher herauszufinden ist, was es mit dem Weichkauen der Nasen durch die Kürschnerlehrlinge oder -gesellen auf sich hatte. Es lebten um 2020 immer noch Kürschner die versicherten, dass das in ihrer Lehre zu dren Aufgaben beim Herstellen eines Pelzkolliers gehörte.(Stand 2021) Es reicht eigentlich, die Nase vor der Verarbeitung einige Stunden zu wässern.

.jpg.webp) Der neue Messe-Schlager. Alaska-Nase. (Anzeige 1926)

Der neue Messe-Schlager. Alaska-Nase. (Anzeige 1926) Naturgetreue Ledernasen (Anzeige 1930)

Naturgetreue Ledernasen (Anzeige 1930)

1939 benötigt ein Kürschner eine ganze Zeitschriftenseite, um seinen Kollegen das fachgerechte Herstellen künstlicher Nasen nahezubringen, damit der Fuchs nachher auch wirklich einem Fuchs ähnlich sieht, aber nicht einem Affen, einem Hering oder irgendeinem vorsintflutlichen Lebewesen. Damals, wie wahrscheinlich heute noch mehr, war es schwierig, Felle mit tadellosen, unbeschädigten Köpfen zu kaufen. Ersatz, der in Gestalt von Blech-, Leder und Hartgummi angeboten wurde, war kein schöner Ersatz, sondern nur ein Behelfsmittel in der Hauptgeschäftszeit, wenn es trotz aller Mühe nicht möglich ist, eine Kittnase zu machen. Zu seiner Zeit gab es dafür noch den so genannten Schweifkitt im Pelzzutatenhandel zu kaufen. Nasen, die nur beschädigt sind, werden, nachdem der Kürschner sie in durchgeweichtem Zustand repariert hat, auf der Kopfform mit dem Kitt überstrichen und mit einem eventuell angewärmten Messer nachmodelliert und anschließend gelackt. Aus einer Mischung von in heißem Wasser aufgelöstem Zeitungspapierstückchen, Tischlerleim und Gips ließ sich ebenfalls eine steinharte Nase anfertigen, die dann nur noch entsprechend der Natur eingefärbt werden musste.[25]

Hat der Kopf überhaupt keinen Nasenschwamm, wird die Stelle, an der die Nase sich befinden soll, von den Haaren freigeschnitten. In die Mitte wird mit der erhitzten Stechahle des Kürschners, dem Grotzenstecher, ein Loch gestochen. Dort hinein kommt der erste Schweifkitt, der sich mit der Kopf-Pappform verklebt. Mit einer Flamme werden die restlichen Haare abgesengt und der Kitt erwärmt, bevor dann in der Größe der künftigen Nase weiterer Kitt aufgetragen wird. Mit einem angefeuchteten Messer und einem feuchten Nagel wird dann eine möglichst naturgetreue Nase geformt, die anschließend ebenfalls mit Eisenlack angestrichen wird. Durch die Verwendung des Kitts ist es möglich, eine Opossum-, eine Skunks- oder auch eine Dachsnase anzufertigen; denn diese haben eine andere Form als die Fuchsnase. Sage niemand: „Der Kundschaft ist es einerlei, ob ihr Skunkstier eine richtige Skunks oder eine Fuchsnase hat!“ – Das, was die Kundschaft als Laie sagt, darf uns Fachleuten am andern Ohr wieder herausgehen, denn wir müssen es besser wissen.[26]

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise

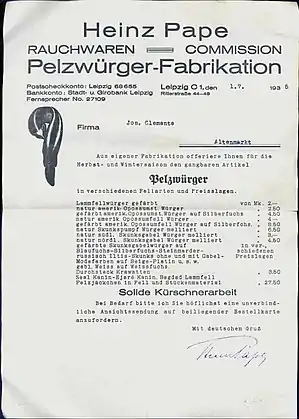

Großhandels-Werbeschreiben für Pelzwürger (1935)

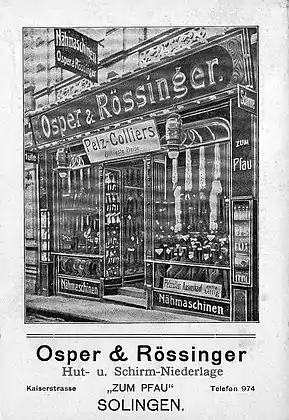

Großhandels-Werbeschreiben für Pelzwürger (1935) „Pelz-Colliers“, Ausverkauf in Solingen (nach 1900)

„Pelz-Colliers“, Ausverkauf in Solingen (nach 1900)

- Alexander Tuma: Pelz-Lexikon. Pelz- und Rauhwarenkunde. XXI. Band. Verlag Alexander Tuma, Wien 1951. Suchwort Würger

- Werbebrief der Firma Heinz Pape, Pelzwürger-Fabrikation, Leipzig 1935.

- Alexander uma jun.: Die Praxis des Kürschners. Julius Springer, Wien 1928, S. 195–197, 262. → Inhaltsverzeichnis.

- Alexander Tuma: Pelz-Lexikon. Pelz- und Rauhwarenkunde, Band XIX. Alexander Tuma, Wien 1950, S. 56, Stichwort „Kolier, auch Kollier“.

- Auskunft des Wiener Kürschnermeisters Johann Jouja v. 2. Mai 2018.

- Fritz Hempe: Handbuch für Kürschner. Verlag Kürschner-Zeitung Alexander Duncker, Leipzig 1932, S. 152, 217. → Inhaltsverzeichnis.

- Richard Harkluyt: The Discovery of the Kingdom of Muscovy. 1533, S. 46. - Sekundärquelle: Elizabeth Ewing: Fur in Dress. B. T. Batsford Ltd, London 1981, S. 50 (englisch).

- Dorothee Backhaus: Brevier der Pelze. Keysersche Verlagsbuchhandlung, Heidelberg/München 1958, S. 28 (→ Inhaltsverzeichnis).

- Tawny Sherrill: Fleas, Fur, and Fashion: „Zibellini“ as Luxury Accessories of the Renaissance. In: Robin Netherton, Gale R. Owen-Crocker (Hrsg.): Medieval clothing and textiles. Band 2. Boydell Press, Woodbridge u. a. 2006, ISBN 1-84383-203-8, S. 121–150 (englisch).

- Elizabeth Ewing: Fur in Dress. B. T. Batsford Ltd, London 1981, S. 50 (englisch).

- Eva Nienholdt: Pelzmoden des 20. Jahrhunderts. Kapitel VIII der Beitragsfolge: Pelz in der europäischen Kleidung. Vorgeschichtliche Zeit bis Gegenwart. In: Das Pelzgewerbe. Nr. 5, 1957, S. 213.

- Anna Municchi: Ladies in Furs 1900–1940. Zanfi Editori, Modena 1992, S. 59 (englisch), ISBN 88-85168-86-8.

- Konrad Haumann: Kostümgeschichtlicher Streifzug durch die Jahrhunderte. In: Der Rauchwarenmarkt. 12. März 1943, S. 7.

- „Le.“: C. L. Motz über das Spitzen von Pelzfellen. In: Der Rauchwarenmarkt. Nr. 7, Leipzig, 14. Februar 1936, S. 5.

- Philipp Manes: Die deutsche Pelzindustrie und ihre Verbände 1900–1940, Versuch einer Geschichte. Berlin 1941 Band 2. Durchschrift des Originalmanuskripts, S. 167 (Kollektion G. & C. Franke).

- Philipp Manes: Die deutsche Pelzindustrie und ihre Verbände 1900–1940, Versuch einer Geschichte. Berlin 1941 Band 2. Durchschrift des Originalmanuskripts, S. 27.

- Francis Weiss: Auf und ab. In Winckelmann Pelzmarkt, Winckelmann Verlag, Frankfurt am Main, Ausgabe 317, 2. Januar 1976, S. 1.

- Marie Louise Steinbauer, Rudolf Kinzel: Marie Louise Pelze. Steinbock Verlag, Hannover 1973, S. 118, 152–153.

- E. Unger: Materialienkunde für Leder- und Pelzarbeiter. Reihe Unterrichtspraxis der Fortbildungsschule Max Mehner, 10. Band, Alfred Hahn’s Verlag, Leipzig 1910, S. 23.

- Ohne Autorenangabe: Die Wandlung des Fuchskolliers. In: Der Rauchwarenmarkt. Nr. 47, Leipzig, 20. November 1936, S. 5.

- Autorenkollektiv: Der Kürschner. Fach- und Lehrbuch für das Kürschnerhandwerk. 2., überarbeitete Auflage. Berufsbildungs-Ausschuss des Zentralverbands des Kürschnerhandwerks (Hsgr.), Verlag J. P. Bachem, Köln 1956, S. 356. → Buchdeckel und Inhaltsverzeichnis.

- Fritz Hempe: Handbuch für Kürschner. Verlag Kürschner-Zeitung Alexander Duncker, Leipzig 1932, S. 87–99.

- Alexander Tuma: Pelz-Lexikon. Pelz- und Rauhwarenkunde, Band XX. Alexander Tuma, Wien 1950, S. 162–163, Stichwort „Pelzzutaten“.

- Josef Novak: Grundbegriffe der Kürschnerei. Österreichischer Gewerbeverlag, Wien 1949, S. 22.

- Fritz Bellwinkel: Die braune Nase. In: Kürschner-Zeitung. Verlag Alexander Duncker, Leipzig September 1940, S. 357.

- Fritz Bellwinkel-Hannover: Künstliche Nasen. In: Kürschner-Zeitung. 56. Jg. Nr. 11, Verlag Alexander Duncker, Leipzig 11. April 1939, S. 354–356.