Nebelparderfell

Das Nebelparderfell ist das Fell des Nebelparders, einer seltenen Großkatze aus dem südöstlichen Asien. Es wurde in Anlehnung an die Fellzeichnung auch als Schildkrötleopard oder Schildkrötenleopard gehandelt.

_fur_skin.jpg.webp)

Die Heimat des Nebelparders sind die südlichen Ausläufer des Himalaja: Nepal, Sikkim, Bhutan und Assam; das südliche China, Hinterindien, die Malaiischen Halbinseln und die Sunda-Inseln Sumatra und Borneo. Früher kam die Art auch auf Taiwan und Hainan vor.

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte eine Verarbeitung des auffälligen Pelzes zu Jacken und Mänteln, schon wegen des begrenzten Vorkommens allerdings nur in geringem Umfang.

1971 empfahl die International Fur Trade Federation dem Handel, auf die Verarbeitung von Nebelparderfellen ganz zu verzichten.[1] Im Washingtoner Artenschutzübereinkommen steht der Nebelparder (Neofelis nebulosa) inzwischen in Liste 1 (absolutes Handelsverbot), in der EG-Verordnung 750/2013 in Anhang A. Die Erstlistung und der Höchstschutz erfolgte zum 20. Juni 1976. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt ist der Nebelparder seit dem 31. August 1980.[2]

Fell

Das Fell ist etwa 75 bis 105 Zentimeter lang und hat damit etwa die Größe und die Struktur eines kleinen Leopardenfells; der Gesamteindruck ist weniger farbenfreudig als beim Leoparden. Der Schweif hat die beachtliche Länge von 70 bis 90 Zentimeter. Die Tatzen sind groß und breit, die Krallen ungewöhnlich lang.

Die Fellfarbe ist aschfarbig Grau in gelblich-bräunlicher, teils rötlicher Schattierung, die Bauchseite ist weißlich. Die Grundfarbe tritt infolge der intensiven Fleckung stark zurück. Das Kinderkleid zeigt auf gelblichem Grund tiefschwarze Flecken, die sich erst im Lauf der Entwicklung zu der charakteristischen Zeichnung aufhellen. Je nach Herkunft gibt es eine breite Streuung im Umfang und in der Form der Fellzeichnung. Über den Nacken ziehen sich etwa sechs Längslinien, die beiden äußeren sehr breit, die inneren sehr schmal. Der Aalstrich auf dem Rücken besteht, nicht immer in voller Länge, aus zwei schwarzen Streifen, die aber meist in Flecken zerfallen. Neben dem für das Nebelparderfell typischen doppelten Aalstrich sind vor allem charakteristisch die großen schwarzgeränderten, schrägstehenden Flecken an den Seiten mit den gegenüber der Grundfarbe verdunkelten „Höfen“ in schildpattartiger Musterung, nach denen man dem Fell im Deutschen den Handelsnamen Schildkrötleopard gab. Der englische Tiername clouded leopard beschreibt die Flecken als Wolken, für das Französische werden ebenfalls die beiden, dem Deutschen entsprechenden Bezeichnungen genannt, panthère nebuleuse und laut einem deutschen Fachbuch auch panthère tortoise.[1]

Die Form der Flecken ist vielgestaltig, unter anderem lang, breitgezogen (streifig), ovalähnlich, gewinkelt (eckig). Teils sind es Vollflecke (unter anderem Tupfen, Punkte), teils sind sie dunkel umrandet, mitunter allseitig oder einseitig. Bei kompletter Umrandung ist die Mitte heller getönt, teils auch gepunktet. Bei einseitiger Umrandung geht die Tönung der nicht umrandeten Seiten allmählich in die Grundfarbe über. Die Fleckung der Unterläufe und der Unterseite (Mitte) ist kleiner (Vollflecke, teils getupft), teils sind sie schwächer verteilt.[3] Die Flecken sind meist zu breiten Quer- oder Diagonalbändern angeordnet. Der Schwanz hat dunkle Ringe. Die ungewöhnliche Art der Fellzeichnung gleicht in erstaunlichem Maß der ebenfalls in Südostasien beheimateten, wesentlich kleineren Marmorkatze. Es sind auch schwarze oder fast weiße Nebelparder bekannt.[1][4][5]

Die Behaarung ist kurz, anliegend, gröber und schwächer im Wuchs. In einer Einteilung der Pelzarten in die Haar-Feinheitsklassen seidig, fein, mittelfein, gröber und hart wird das Nebelparderhaar als hart eingestuft.[6] Einzelheiten über den Haarwechsel scheinen nicht bekannt zu sein.[5]

- Es lassen sich drei Varietäten unterscheiden:

- 1. Indischer Himalaja – Südchina

- Ockergelb, oft mit grauem Anflug; teils dunkel Bräunlichgelb, Seitenflecken zu breiten Querbändern geformt. Schwanz mit großen unregelmäßigen Ringen gezeichnet.

- Formosa (Taiwan): Kürzerer Schwanz.

- 2. Hinterindien

- Groß, vor allem im Norden. – Grau bis Graugelb. – Schwanz mit zahlreichen dunklen Ringen.

- 3. Sunda-Inseln: Sumatra – Borneo

- Größer als die hinterindische Varietät, Grundfarbe Schmutziggelb.[3]

Geschichte, Handel

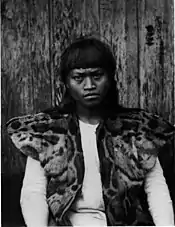

Die Nutzung des Fells erfolgte ursprünglich durch die jeweilige einheimische Bevölkerung, wohl vor allem für Umhänge von Jägern und Kriegern. Später kam im internationalen Handel die Verwendung in der Art von Jagdtrophäen, als Vorleger und Wandschmuck sowie als Felldecken hinzu. Infolge des kleinen Vorkommensgebiets, noch dazu in entlegenen Gebirgsräumen, war die Ausbeute sehr gering. In den 1950er bis zur Inschutzstellung des Nebelparders Anfang der 1970er Jahre wurde das Fell auch in der westlichen Welt zu Bekleidung verarbeitet. 1971 wurde deshalb vermutet, dass durch die verstärkte Nachfrage nach „gefleckter Ware“ auch das Aufkommen von Nebelparderfellen gestiegen war und eine stärkere Lichtung der Bestände erfolgte.[7][3]

Den Namen Schildkröt-Leopard anstelle Nebelparder für das Fell sollen sich Wildwarenhändler aus dem Rauchwarenhandelszentrum Niddastraße in Frankfurt am Main ausgedacht haben, darunter Bruno Seiler, weil ihnen das als Handelsbezeichnung eingängiger erschien.[8]

Die Rohfellanlieferung erfolgt offen, nicht rund abgezogen.[1]

Zahlen, Fakten

- 1907 bis 1909 fielen im Jahresdurchschnitt 200 Nebelparderfelle an.[10]

- 1911 schrieb der Rauchwarenhändler Emil Brass, dass er auf den Märkten von Shanghai zahlreiche Nebelparderfelle gesehen hat, von denen aber keines vollständig erhalten war.[11]

- 1958 findet sich eine der seltenen Abbildungen eines Kleidungsstücks aus Nebelparder- beziehungsweise Schildkrötleopardfell, eines Paletots, in der Pelzmodellzeitschrift Hermelin, Heft 1, S. 7, Modell Nr. 5547, gearbeitet von der Firma Straube-Daiber in Stuttgart.[3]

- 1965 wurde der Fellverbrauch für eine für einen Nebelpardermantel ausreichende Felltafel mit 6 bis 10 Fellen angegeben (sogenanntes Mantel-„Body“). Zugrunde gelegt wurde eine Tafel mit einer Länge von 112 Zentimetern und einer durchschnittlichen Breite von 150 Zentimetern und einem zusätzlichen Ärmelteil. Das entspricht etwa einem Fellmaterial für einen leicht ausgestellten Mantel der Konfektionsgröße 46 des Jahres 2014. Die Höchst- und Mindest-Fellzahlen können sich durch die unterschiedlichen Größen der Geschlechter der Tiere, die Altersstufen sowie deren Herkunft ergeben. Je nach Pelzart wirken sich die drei Faktoren unterschiedlich stark aus.[12][Anmerkung 1]

- 1975, zur Frankfurter Pelzmesse, bot Peter Böttger, der Frankfurter Spezialist für gefleckte Großkatzenfelle, seine letzten, inzwischen geschützten Schildkrötenleopardenfelle an.[13]

Siehe auch

Weblinks

Anmerkung

- Die Angabe für ein Body erfolgte nur, um die Fellsorten besser vergleichbar zu machen. Tatsächlich wurden nur für kleine (bis etwa Bisamgröße) sowie für jeweils gängige Fellarten Bodys hergestellt, außerdem für Fellstücken, niemals für Nebelparderfelle. Folgende Maße für ein Mantelbody wurden zugrunde gelegt: Körper = Höhe 112 cm, Breite unten 160 cm, Breite oben 140 cm, Ärmel = 60 × 140 cm.

Belege

- Christian Franke/Johanna Kroll: Jury Fränkel´s Rauchwaren-Handbuch 1988/89. 10. überarbeitete und ergänzte Neuauflage, Rifra-Verlag Murrhardt, S. 99.

- www.wisia.de Zuletzt abgerufen 22. Januar 2015.

- Paul Schöps: Schneeleopard und Nebelparder. In: Das Pelzgewerbe Jg. X/Neue Folge, 1959 Nr. 3, Hermelin Verlag Dr. Paul Schöps, Berlin u. a., S. 107–109.

- Fritz Schmidt: Das Buch von den Pelztieren und Pelzen. F. C. Mayer Verlag, München 1970, S. 150–151.

- Heinrich Dathe, Paul Schöps, unter Mitarbeit von 11 Fachwissenschaftlern: Pelztieratlas. VEB Gustav Fischer Verlag Jena, 1986, S. 216–217.

- Paul Schöps, Kurt Häse: Die Feinheit der Behaarung – Die Feinheits-Klassen. In: Das Pelzgewerbe Jg. VI / Neue Folge, 1955 Nr. 2, Hermelin-Verlag Dr. Paul Schöps, Leipzig, Berlin, Frankfurt am Main, S. 39–40 (Anmerkung: fein (teils seidig); mittelfein (teils fein); gröber (mittelfein bis grob)).

- Paul Schöps: Fellwerk der Großkatzen. In: Das Pelzgewerbe Neue Folge Jg. XXI, Nr. 2, 1971, S. 14.

- Ohne Autorenangabe: Berichtigung. In: Winckelmann Pelzmarkt Nr. 69, 26. Februar 1971, S. 8. (Bruno Seiler, Niddastraße 58, Frankfurt am Main).

- www.culture.tw: Cheryl Robbins: Rukai tribe -- people of the cloud leopard (Memento des Originals vom 23. Januar 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.. 18. Juli 2008 (englisch). Abgerufen 22. Januar 2015.

- Paul Schöps: Das Fellwerk der Großkatzen. Primärquelle Emil Brass.

- Emil Brass: Aus dem Reiche der Pelze. 1. Auflage, Verlag der „Neuen Pelzwaren-Zeitung und Kürschner-Zeitung“, Berlin 1911, S. 494.

- Paul Schöps u. a.: Der Materialbedarf für Pelzbekleidung. In: Das Pelzgewerbe Jg. XVI / Neue Folge 1965 Nr. 1, Hermelin-Verlag Dr. Paul Schöps, Berlin u. a., S. 7–12.

- Redaktion: Die letzten Schildkrötenleoparden bei Peter Böttger. In: Die Pelzwirtschaft Heft 4, CB-Verlag Carl Boldt, Berlin, 14. April 1975, S. 191.

.jpg.webp)

.jpg.webp)