Hohen Rätien

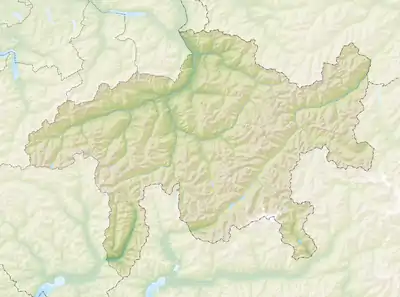

Hohen Rätien ist die grösste Burganlage auf dem Gebiet des Kantons Graubünden in der Schweiz. Sie liegt auf 946 m ü. M. im Gemeindegebiet von Sils im Domleschg im Bezirk Hinterrhein. Sie gehört der Familienstiftung von Jecklin und steht unter dem Schutz der Schweizerischen Eidgenossenschaft und des Kantons Graubünden.

| Hohen Rätien | ||

|---|---|---|

Hohen Rätien Hohen Rätien | ||

| Alternativname(n) | Hohenrätien | |

| Staat | Schweiz (CH) | |

| Ort | Sils im Domleschg | |

| Burgentyp | Höhenburg | |

| Erhaltungszustand | Ruine | |

| Geographische Lage | 46° 42′ N, 9° 27′ O | |

| Höhenlage | 946 m ü. M. | |

| ||

Lage

Die weitläufige Höhenburganlage liegt auf dem mächtigen Felskopf des Crap Sogn Gion (dt. «Johannisstein») rechterhand 250 Meter über dem Nordeingang zur Viamala-Schlucht und beherrscht das Gebiet am Zusammenfluss von Hinterrhein und Albula. Auf drei Seiten wird das Burgplateau durch senkrecht abfallende Felswände geschützt, der Zugang zur Anlage ist nur an der ebenfalls sehr steilen Südseite über einen 40 Meter tiefer liegenden Geländesattel möglich. Hohen Rätien lag unmittelbar an der seit prähistorischer Zeit bis in die frühe Neuzeit viel begangenen Viamala-Route, einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen der zentralen Alpen.

Geschichte

Historisch, baugeschichtlich und burgenkundlich stellt Hohen Rätien in mancher Hinsicht ein rätselhaftes Unikum dar. Das markante, zu Siedlungszwecken hervorragend geeignete Plateau weist Spuren aus allen Zeitepochen bis zurück in die Bronzezeit auf. Unweit der Burg befinden sich die berühmten Schalensteine und Felszeichnungen von Carschenna. Überreste römischer Bauten sind archäologisch an mehreren Stellen im Gelände nachweisbar: Hinweis auf eine Nutzung des strategisch wichtigen Ortes durch die Römer. Seine strategische Lage an der bedeutenden Transitroute ist vergleichbar mit Säben bei Klausen in Südtirol.

Während des Hochmittelalters vereinigte Hohen Rätien die regionale kirchliche und weltliche Macht. Dies hätte dort zu einer Stadtgründung oder zumindest zu einem Verwaltungsschwerpunkt für das Tal führen können. Die Zerstörungen durch das heftige Erdbeben von 1295 dürften diese Entwicklung aber verhindert haben zugunsten einer Weiterentwicklung unten im Tal. Dort in Fürstenau befand sich danach die bischöfliche Verwaltung. Dementsprechend erhielt Fürstenau im Jahre 1354 die Stadtrechte.

Baubestand

Die Anlage gliedert sich in einen äusseren (Kirchenburg) und einen dichter überbauten inneren Bereich (Verwaltung). Die nur noch teilweise sichtbare Umfassungsmauer (Bering) umschliesst einen Bereich von circa einer Hektar und stammt vermutlich aus dem Frühmittelalter. Im Innern des Berings stehen verstreut und ohne erkennbare Beziehung zueinander drei Türme sowie weitere Gebäudereste. Zwei der Türme wurden früher bewohnt, der dritte als Wachturm benutzt.

Hoch Rialt

Am höchsten Punkt steht der dreistöckige Wohn- und Verwaltungsturm Hoch Rialt (12./13. Jahrhundert, evtl. ältere Grundmauern). Die Aufstockung eines ursprünglich zweistöckigen Steinhauses zum Burgturm dürfte um 1250 als Wohn- und Arbeitsraum für die bischöfliche Verwaltung (Kirchenvogt) erfolgt sein. Vermutlich wurde der Turm bereits beim heftigen Erdbeben von 1295 stark beschädigt, worauf die bischöfliche Verwaltung in die nahe gelegene bischöfliche Burg von Fürstenau GR verlegt wurde.

Der Hoch Rialt wurde verlassen und bereits um 1410 in den bischöflichen Annalen (Verzeichnissen) als zerfallen bezeichnet.

Nach beinahe 600 Jahren des Zerfalls erhielt der Turm bei Sicherungs- und Restaurierungsarbeiten in den Jahren 1990/1991 ein von aussen nicht sichtbares eingezogenes Dach mit Impluvium und eingesetzter Glaspyramide sowie eine Stützkonstruktion im Innern, welche das Gebäude vor einem Einsturz bewahrt.

Kirche St. Johann

Am östlichen Rand der ummauerten Anlage steht die heute wieder überdachte Kirche St. Johann Baptista. Sie hat ein längliches Schiff, an welches im Osten, leicht abgewinkelt, ein rechteckiger Chor ansetzt. Der ursprünglich allein stehende Campanile (Glockenturm) ist nun in der Nordmauer des Schiffes integriert. Die Kirche St. Johann wurde erst im 15. Jahrhundert erbaut als letzter Erweiterungsbau in einer ganzen Reihe von Sakralbauten, deren Ursprünge bis in die spätrömische Zeit zurückreichen. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde die alte Kirchen- und Tauftradition aufgegeben, der letzte Pfarrer verliess seine stürmische Pfründe und allmählich zerfiel die Kirche. Sie überdauerte die Jahrhunderte als Ruine, bis sie im Jahr 1980 im Rahmen der Restaurierungsarbeiten wieder bedacht wurde. Seither dient sie wieder für kulturelle und kirchliche Anlässe.

Pfaffenturm

Im Nordwesten der Kirche erhebt sich der quadratische, dreistöckige sog. Pfaffenturm, der vermutlich von den Pfarrherren auf Hohen Rätien bewohnt wurde. Im Innern sind fünf Umbauphasen erkennbar. 1975 wurde er wieder eingedeckt. Heute dient der Turm den Mitgliedern der Familienstiftung und des Fördervereins als Unterkunft.

Wehrturm

Der im Südosten der Anlage stehende sog. Wehrturm überblickt den gesamten Zugangsbereich des Burghügels und dürfte als einziges Gebäude vorwiegend Verteidigungszwecken gedient haben. Seine Entstehung ist dendrochronologisch auf das Jahr 1209 datiert.

Baptisterium

Ganz im Nordosten der Burganlage haben Ausgrabungen des kantonalen archäologischen Dienstes in den Jahren 1999 bis 2005 einen ganzen Komplex von Sakralbauten zum Vorschein gebracht. Die Grabungsergebnisse lassen vermuten, dass die Anlage nach Abzug der Römer in frühchristlicher Zeit vorwiegend sakralen Zwecken (Tal- und Taufkirche St. Johann) diente.

Wissenschaftliches Aufsehen erregte die Freilegung eines grossen gemauerten Taufbeckens in einem Baptisterium-Anbau, welches typologisch auf das Jahr 500 datiert wird. Seine zentrale Funktion ist dadurch sichtbar, dass die im Laufe der Jahrhunderte entstandenen kirchlichen Neu- und Erweitungsbauten stets Bezug auf das Taufbecken nahmen und eine um das Jahr 1250 neu erstellte Verbindungstreppe den Zugang zum alten Baptisterium aufrechterhielt. Die ältesten Mauerreste in diesem Komplex von kirchlichen Bauten stammen von einem um das Jahr 350 entstandenen spätantiken Gebäude, welches bereits sakralen Aufgaben diente.

Frühchristliches Taufbecken

Frühchristliches Taufbecken Kirche St. Johann

Kirche St. Johann

Besitzverhältnisse

1359 wurde die Kirche St. Johann durch den Bischof von Chur an das Kloster Cazis abgetreten im Tausch gegen Besitztümer im Unterengadin. Um 1480 ging die ganze bis dahin bischöfliche Burganlage an die Rodelser Familie von Jecklin, die von Kaiser Maximilian I. von Habsburg den Adelstitel erhielt und sich «von Jecklin von und zu Hohen Rätien» nannte.

Als Fideikommiss ist Hohen Rätien bis zum heutigen Tag im Besitz der Familienstiftung geblieben.

Restaurierung

Seit 1972 ist die Familienstiftung, unterstützt von freiwilligen Mitarbeitern des Fördervereins Burg Hohen Rätien (vormals Arbeitsgruppe Hohen Rätien) aktiv, um sukzessive die Bausubstanz aus annähernd 2000 Jahren Geschichte zu sichern und zu erhalten. Der Besuch der (privaten) Burganlage ist zu Fuss ab Thusis möglich und es wird Eintrittsgeld für den Unterhalt der Burganlage verlangt.

Bilder

Wehrturm

Wehrturm Hohen Raetien St Johann

Hohen Raetien St Johann Pfaffenturm

Pfaffenturm St Johann Hohenraetien

St Johann Hohenraetien Sortida del congost de Via Mala

Sortida del congost de Via Mala Christian Conradin Hohenraetien

Christian Conradin Hohenraetien Darstellung von William Turner, 1843

Darstellung von William Turner, 1843

Literatur

- Heinrich Boxler: Burgenland Schweiz. Aare Verlag, 1990

- Erwin Poeschel: Das Burgenbuch von Graubünden. Zürich 1929

- O.P. Clavadetscher, Werner Meyer: Das Burgenbuch von Graubünden. Zürich 1984

- Werner Meyer: Burgen der Schweiz. Band 3, Zürich 1983

- Thomas Riedi: Viamala. Chur 1992

- Stuart Morgan: Eglises romanes et châteaux forts. Lausanne 1977

- J.A. von Sprecher, Rudolf Jenny: Kulturgeschichte der Drei Bünde im 18. Jahrhundert. Chur 1976

Weitere Quellen

- Anton Moser: Burg Hoch-Rialt (Hohenrätien), aus Nr. 4 des BMB, 1921

- Hans Mohler: Thusner Wanderbuch, Thusis 1966

- Nicolin Sererhard: Enfalte Delineation, Chur 1944

- Anton von Castelmur: Die Burgen und Schlösser des Kts Graubünden, 1940

- Heinrich Kraneck: Die alten Ritterburgen und Burgschlösser, Chur, 1834

- Heinrich Kraneck: Die alten Ritterburgen in Hohen Rätien, Chur 1921

- A. Rumpf: Thusis, Zürich, ohne Datumangabe

- Ernst Lechner: Thusis und die Hinterrheintäler, Chur, 1891

- Emil Camenisch: Heinzenberger Kirchengeschichte, Thusis 1950

- Bündner Post/Pöschtli: Jahrgänge 1889 bis 1999

- H.L. Lehmann: Die Republik Graubünden, Magdeburg 1797, p. 188 f

- Annouk Python: Reconstruction d’un Château, Fribourg 1980, ETHZ