Hermann Kaspar

Hermann Kaspar (* 19. April 1904 in Regensburg; † 2. August 1986 in Lindau (Bodensee))[1] war zur Zeit des Nationalsozialismus und auch in der Bundesrepublik Deutschland ein angesehener deutscher Gestalter, Maler und Hochschullehrer.

Werdegang und die Zeit des Nationalsozialismus

Hermann Kaspar war Schüler von Edmund Steppes und studierte an der Akademie der Bildenden Künste München als Meisterschüler bei Becker-Gundahl. Durch die besondere Förderung seitens des Akademiepräsidenten German Bestelmeyer gewann Kaspar 1935 den Ersten Preis im Wettbewerb für den monumentalen Mosaikfries an den Emporenwänden im Kongresssaal des Deutschen Museums in München und erhielt so seinen ersten Großauftrag. Es folgten Aufträge zur Gestaltung des Fensterzyklus 1937 in der evangelischen Kirche St. Markus[2] und des Kuppelgemäldes im Gärtnerplatztheater in München.

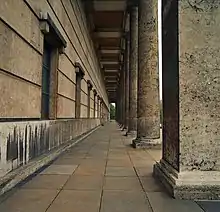

Dem Geschmack der NS-Führung entsprechend, zählte Kaspar bald zur Kulturprominenz des Dritten Reiches[3] und war (zusammen mit dem Bildhauer Richard Knecht) für die Gesamtgestaltung der Aufmärsche und Festumzüge zum „Tag der Deutschen Kunst“ in München 1937 und 1938 mitverantwortlich. Beim Defilee seiner grotesken Kitsch-Festwagen durfte Kaspar direkt neben Hitler sitzen.[4] Er galt im Umkreis von Hitler und Albert Speer insbesondere als Zuständiger für Mosaike, vor allem für Hakenkreuz-Mäander, wie etwa an der Decke des Säulengangs am Haus der Deutschen Kunst, und am monumentalen Tribünenbau Speers auf dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände sowie im Ehrensaal dieses Bauwerks.

1938 erhielt er an der Münchner Kunstakademie als Nachfolger für Julius Diez die Professur für monumentale Malerei[5] anstatt des als „entartet“ abgestempelten und zwangspensionierten Karl Caspar. Im gleichen Jahr wurde er von Albert Speer mit der Gestaltung der Mosaiken, Fresken, Fußböden, Friesen und Holzintarsien für die Neue Reichskanzlei in Berlin beauftragt, und war bis 1941 mit diesen Arbeiten beschäftigt. Dabei verwendete Kaspar eine Fülle an Lebens-, Kraft- und Hakenkreuzsymbolen, unter anderem im Fußbodenmosaik des Runden Saales, dessen Kuppelgliederung er ebenfalls entwarf. Für das übergroße „Arbeitszimmer des Führers“ (14 mal 27 Meter) lieferte Kaspar Intarsienentwürfe zu den von Speer entworfenen Monumentalmöbeln, welche den Gefallen Hitlers fanden. So erwähnte Speer in seinen „Erinnerungen“ von 1969, dass sich Hitler besonders über die zur Besucherseite gerichtete Intarsie des mittleren Feldes seines gigantischen Schreibtischs freute, weil hinter der Maske des Kriegsgottes Mars das mit einer Lanze gekreuzte Schwert ein Stück aus der Scheide herausgezogen war: „Gut, gut… Wenn das die Diplomaten sehen, die vor mir an diesem Tisch sitzen, werden sie das Fürchten lernen“.[6] Werke von Kaspar wurden 1944 auch in der von Heinrich Himmler und dem Hauptamt der SS organisierten Kunstausstellung Deutsche Künstler und die SS in Breslau gezeigt. Kaspar stand 1944 auf der Gottbegnadeten-Liste.[7]

Nach 1945

_Deutsches_Museum%252C_M%C3%BCnchen%252C_Deutschland.jpg.webp)

Obwohl Kaspar von den Amerikanern, neben Adolf Ziegler, Josef Thorak und anderen NS-Künstlern, direkt nach Kriegsende aus der Akademie entlassen wurde, war er trotz Protesten seitens Karl Caspar, noch von dessen Sterbebett aus, ab 1957 wieder als Professor für Malerei eingestellt worden. Auch erhielt Kaspar wieder zahlreiche staatliche Aufträge, so etwa für den Entwurf des Staatswappen-Gobelins im Senatssaal des Bayerischen Landtags, für eine Sonnenuhr am Deutschen Museum und die Ausgestaltung von Kirchen. Seine Person blieb jedoch umstritten. So führte die Übergabe des Gobelins "Die Frau Musica"[8] von München in die Meistersingerhalle Nürnberg 1963 zu einigen Protesten in Zeitungen[9] und Publikationen, wie „Der Fall Hermann Kaspar“ von Reinhard Müller-Mehlis, worin schonungslos über die Tätigkeit Kaspars im Dritten Reich berichtet wurde. Unter dem gleichen Titel zeigte während der Studentenrevolte 1968 der Allgemeine Studentenausschuss (ASTA) in der Münchner Akademie auch eine Ausstellung[4], wobei Kaspar im Rahmen der damaligen Kritik am Nachkriegsumgang mit dem Nationalsozialismus als Paradebeispiel für das Motto „Die herrschende Ästhetik ist die Ästhetik der Herrschenden“ und die versäumte Entnazifizierung der Gesellschaft galt.

Hermann Kaspar war um 1965 trotzdem der Vizepräsident der Akademie der bildenden Künste[10] und blieb Akademieprofessor bis 1972, drei Jahre über die Altersgrenze hinaus. Zu den späteren Werken zählen u. a. die Ausgestaltung des Rathauses der Stadt Aschaffenburg und die Decken der Wallfahrtskirche in Beratzhausen. Zahlreiche bekannte Künstler studierten bei ihm, darunter Helmut Ackermann, Dieter Barth, Andreas Bleeker, Bettina Heinen-Ayech[11], Horst Böhm[12], Elisabeth Dering, Hans-Jürgen Diehl, Günter Dollhopf, Klaus Eberlein, Hans-Heinrich Fußer, Ernst Graupner, Annemarie Graupner-Baumgartner, Anton Greiner, Willibrord Haas, Reinhart Heinsdorff, Bert Heller, Winfried Herbst[13], Karl Holzner[14], Helmut Kissel[15], Franz Krautgasser, Kreil, Johannes Krejci, Ernst W. Kunz, Wolfgang Lenz, Peter Loew, Siegfried Lunau, der Vater von Siegfried W. Lunau, Wolf Münzner, Toni Oberniedermayr[16], Horst Sauerbruch, Jürgen Ferdinand Schlamp, Ingeborg Sedlmayr[17], Karl Schleinkofer[18], Günter Voglsamer oder Hermann Winter[19].

Werke (Auswahl)

- Aschaffenburg: Muttergottespfarrkirche: Deckenfresko (1965–1967).

- Berlin: „Neue Reichskanzlei“ (Einweihung 1939), Saal, Mosaikornamente, Kleinplastiken.

- Freiburg im Breisgau: Basler Hof, Entwürfe für Fensterrahmen, Renaissanceschmuck, Fassade zur Stadtbücherei am Münsterplatz.

- München:

- St.-Lukas-Kirche: Teil der Chorfenster

- St.-Markus-Kirche: Chorfenster (1937)

- Altarbild in der Gustav-Adolf-Kirche[20]

- Deckenmosaik im Säulengang Haus der Kunst (1937)

- Vertikalsonnenuhr an der Zenneckbrücke am Uhrenturm des Deutschen Museums (1951)

- Deckengemälde in der Schwemme im Hofbräuhaus (1965)[10]

- Maximilianeum (Senatssaal) Gobelin mit dem Großen Bayerischen Staatswappen und den Wappen der Regierungsstädte Bayerns (seit 2017 dem Haus der bayerischen Geschichte in Regensburg zur Verfügung gestellt)

- Fassadenmalerei Burgstraße 4, Sitz des Kulturreferats (1953)

- Barockisierende Deckengemälde im Bürgersaal (1971)[21]

- Nürnberg: Gobelin "Die Frau Musica", entstanden in Kaspars Atelier in München in den Sechzigerjahren[8]

- Worms: Städtisches Spiel- und Festhaus, Nibelungenteppich (Entwurf).

Literatur

- Reinhard Müller-Mehlis: Der Fall Hermann Kaspar. Chris-Verlag, München (Christoph Dürr) Mitte der 60er Jahre

- Moshe Zuckermann: Geschichte und bildende Kunst. Wallstein Verlag, 2006, ISBN 3-8353-0009-1, S. 220 ff. (Band 34, Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte)

- Ernst Klee: Das Kulturlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945. S. Fischer, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-10-039326-5.

Weblinks

- Hitlers Reichskanzlei (Memento vom 23. August 2010 im Internet Archive)

- Quelle zur Biographie (Memento vom 11. Februar 2013 im Webarchiv archive.today)

- Wandteppich im Bayerischen Landtag

Einzelnachweise

- Ernst Klee: Das Kulturlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945. S. Fischer, Frankfurt am Main 2007, S. 269.

- St. Markus München. In: st-markus-m.de. Abgerufen am 25. Juni 2018.

- Ute Hübner: Franz Dewald. LIT Verlag Münster, 1999, ISBN 978-3-8258-4557-5, S. 8. eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche

- KONKURRENTEN UND PARTNER KUNSTVEREIN UND KUNSTAKADEMIE IN MÜNCHEN (Memento vom 14. Januar 2007 im Internet Archive) In: kunstverein-muenchen.de

- AdBKM

- Albert Speer Neue Reichskanzlei (1938–1939) (Memento vom 23. August 2010 im Internet Archive) In: gymszbad.de

- Ernst Klee: Das Kulturlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945. S. Fischer, Frankfurt am Main 2007, S. 298.

- Tobias Timm: Bieder, banal, erfolgreich (Artikel vom 8. September 2021) auf Zeit.de (Abgerufen am 16. September 2021)

- Mosheh Tsuḳerman: Geschichte und bildende Kunst. Wallstein Verlag, 2006, ISBN 978-3-8353-0009-5, S. 221. eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche

- Private Webseite mit Hinweis, basierend auf Erich Helmensdorfer: Eins, zwei, gsuffa... In München steht ein renoviertes Hofbräuhaus in ZEIT Nr. 48/1965 vom 26. November 1965 (Abgerufen am 16. September 2021)

- Hans Karl Pesch und Ali Elhadj-Tahar: Bettina. Kollektion Klaus Wiens. Hrsg.: Klaus Wiens. U-Form Verlag, Solingen 2000, ISBN 3-88234-106-8, S. 16.

- Lions Club Kronach. Abgerufen am 24. Februar 2020.

- eART.de Winfried Herbst. Abgerufen am 26. Februar 2020.

- Aktueller denn je. Abgerufen am 26. Juli 2020.

- RAUM_FREI. Abgerufen am 26. Februar 2020.

- Toni Oberniedermayr. Abgerufen am 28. Februar 2020.

- Ingeborg Sedlmayr, Biografie. Abgerufen am 26. Februar 2020.

- Karl Schleinkofer bei ARTE GIANI - Galerie - Kunstberatung - Frankfurt. Abgerufen am 25. Februar 2020.

- Kultureller Arbeitskreis Dorfen. Abgerufen am 26. Februar 2020.

- Kunst in Perlach. In: peraloh.de. Abgerufen am 30. Dezember 2014.

- Lothar Altmann, Horst Th. Esterer, Christoph Kürzeder, Peter Linster: Bürgersaal München, 5., neubearbeitete Auflage, Regensburg 2009, S. 7–8.