Giovanni Francesco Barbieri

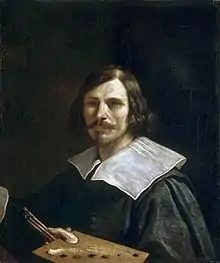

Giovanni Francesco Barbieri, besser bekannt als Guercino (* 8. Februar 1591 in Cento; † 22. Dezember 1666 in Bologna) war ein italienischer Maler, Freskant und Zeichner des Barock. Sein Künstlername ist die Verkleinerungs- und Koseform zum italienischen Wort guercio („der Schieler“)[1] und bezieht sich auf einen Augenfehler, den er sich in seiner Kindheit angeblich durch einen Unfall zugezogen haben soll, wie sein Biograf Malvasia berichtet.[2]

Leben

.jpg.webp)

Er wurde als Sohn von Andrea Barbieri und Elena Ghisellini geboren.[2] Laut Passeri waren seine Eltern Bauern und der Vater betätigte sich auch als Holzschnitzer.[2] Giovanni Francesco begann schon früh mit dem Zeichnen, und Malvasia berichtet, dass er bereits als Achtjähriger das Bild einer Madonna an einer Häuserfassade gemalt habe (die laut Calvi noch 1808 zu sehen war).[2]

Guercino wird von seinen Biografen als begnadetes Wunderkind beschrieben und anscheinend auch von seinen Zeitgenossen so empfunden; über seine Kindheit und Jugend wurden Anekdoten verbreitet, die teilweise sehr unwahrscheinlich und nicht nachweisbar sind und heute als reine Erfindung oder Legenden gelten – wie Kontakte zu den Carracci bereits als Kind oder Freundschaft mit dem in Rom und Süditalien lebenden, früh verstorbenen Caravaggio († 1610).[2]

In Wirklichkeit machte Guercino seine Ausbildung bei einigen kaum bekannten Malern, in deren Werkstatt er jeweils nur kurze Zeit blieb, wie Bartolomeo Bertozzi in Bastiglia (bei Modena), Giovanni Battista Cremonini, Benedetto Gennari (1563–1658) aus Cento – ein Maler der Bologneser Schule – sowie dem Quadraturmaler Paolo Zagnoni.[2][3] Seine eigentlichen künstlerischen Vorbilder waren jedoch Ludovico Carracci aus Bologna (laut eigener Aussage Guercinos), Bartolomeo Schedoni und Scarsellino.[2][3] Auf diesen Grundlagen fand der junge Guercino früh und zum Teil autodidaktisch zu einem eigenen Stil, der einerseits von der damaligen Welle des Naturalismus geprägt war, andererseits mit dramatischen, aber weichen Licht- und Schatten-Kontrasten und einer dunklen, tonigen, üppig wirkenden Farbpalette arbeitete.[2][3][4]

Früheste dokumentierte Aufträge Guercinos waren Fresken in den Privathäusern von Alberto Provenzale (1614) und Bartolomeo Pannini (1615–17) in Cento.[2] Der Ruf des hochbegabten jungen Malers drang früh bis nach Bologna, wohin er sich 1615 auf Wunsch des dortigen Erzbischofs, Kardinal Alessandro Ludovisi (des späteren Papstes Gregor XV.), begab.[2] Dieser erwarb vier Evangelistenporträts bei Guercino, die wahrscheinlich mit denen identisch sind, die sich heute in der Gemäldegalerie in Dresden befinden.[2][3] Auch Ludovico Carracci war begeistert von der Malweise des jungen Mannes und lobte ihn in den höchsten Tönen.[2]

Kardinal Ludovisi wurde in den folgenden Jahren zum bedeutendsten Mäzen Guercinos in dessen frühen Jahren. Dieser malte für Ludovisi Fresken im Oratorium von San Rocco (Bologna)[5] und eine ganze Reihe von Gemälden, darunter die Auferweckung der Tabita durch Petrus (1618; heute: Palazzo Pitti)[2][3] und Susanna und die beiden Alten (Prado, Madrid).[5]

Entscheidend für seine weitere malerische Entwicklung war eine 1618–19 durchgeführte Studienreise nach Venedig, wo er sein Kolorit durch das Studium der dortigen Malerei des 16. Jahrhunderts, besonders der Werke Tizians, verfeinerte.[2][5] Guercino lernte dabei auch Palma il Giovane kennen und gab ein Studienwerk mit dem Titel Primi elementi per Introdurre i Giovani al Disegno... in Druck, das 1619 bei Oliviero Gatti erschien und Francesco Gonzaga von Mantua gewidmet war.[2] Dieser beschenkte den Maler mit 100 Scudi und bestellte auch gleich ein Bild bei ihm. Guercino reiste für zwei Wochen an den Hof von Mantua, überreichte dem Herzog ein Gemälde Erminia bei den Hirten und wurde dabei in den Ritterstand erhoben.[2] Ebenso ernannte ihn im darauffolgenden Jahr der Kardinal Iacopo Serra, päpstlicher Legat von Ferrara, zum cavaliere dell’Aurata Milizia.[2] Für diesen hatte Guercino unter anderem die sehr naturalistische Rückkehr des verlorenen Sohnes (KHM, Wien), den stimmungsvollen Propheten Elias, von Raben genährt[6][7] (National Gallery, London)[8] und die ausgeprägt dramatische, ja turbulente Szene Samson von den Philistern ergriffen (Metropolitan Museum of Art, New York) angefertigt.[6][9][10]

Der venezianische Kolorismus ist in Guercinos Werken der Folgezeit deutlich spürbar, als deren bedeutendstes Meisterwerk allgemein das „frei konzipierte, in der Atektonik des Aufbaues genial sorglose“ Altarbild Einkleidung des hl. Wilhelm von Aquitanien gilt (Pinacoteca Nazionale, Bologna).[11][12][13] In derselben Schaffensphase schuf er zahlreiche andere Bilder, teilweise in verschiedenen Versionen, die zu seinen besten Werken gezählt werden.

Alessandro Ludovisi, der mittlerweile als Gregor XV. den Papstthron bestiegen hatte, berief Guercino 1621 nach Rom, wo er zwei Jahre blieb.[7][5] Dort schuf er neben dem Porträt des Papstes (heute: Getty Center, Los Angeles) vor allem Fresken im sogenannten Casino der Villa Ludovisi, die in Zusammenarbeit mit dem Quadraturmaler Agostino Tassi entstanden und zu seinen Hauptwerken gehören.[2] Als bahnbrechend für die Entwicklung des illusionistischen barocken Deckenfreskos gilt besonders Guercinos Aurora, die völlig anders, origineller und moderner aufgefasst ist, als Guido Renis nur 13 Jahre früher entstandene und ebenfalls sehr bewunderte Aurora im Casino Rospigliosi.[14][7]

Außerdem malte Guercino in Rom Fresken in San Crisogono (heute befinden sich vorort nur Kopien) und das später von Goethe „mit Bewunderung“ als „unschätzbar“ bezeichnete riesige Altarbild mit dem Begräbnis der hl. Petronilla und ihre Aufnahme in den Himmel für den Petersdom (heute: Musei Capitolini, Rom),[7] das ebenfalls übereinstimmend und schon von den Zeitgenossen zu den Meisterwerken Guercinos gezählt wurde und wird. Der Maler erhielt dafür 1000 Scudi und eine goldene Kette.[2] Das Bild weist bereits einige stilistische Neuerungen im Sinne der klassischen römischen Tradition (u. a. Raffael) auf, darunter einen klareren, etwas luftigeren Aufbau, ein helleres, kühleres Kolorit, andererseits aber auch plastisch gezeichnete Figuren, die im unteren Bereich an Caravaggio und seine Nachahmer erinnern (siehe Abb.) – also eine Synthese aus Naturalismus und Klassizismus.[15][16]

Eigentlich sollte er auch die Benediktionsloggia von St. Peter ausmalen, aber dazu kam es nicht mehr. 1623, nach dem Tode Gregors XV., ging Guercino zurück nach Cento, wo er bis 1642 in relativer Zurückgezogenheit, aber berühmt und von Kunstkennern umschwärmt, wirkte.[2][17]

Wie gefragt seine Gemälde bei seinen Zeitgenossen waren, zeigt eine Anekdote von Malvasia: Kurz nach seiner Ankunft in der Heimat soll Guercino die einst vielbewunderte Darbringung Jesu im Tempel (heute: National Gallery, London)[18] gemalt haben, in der er eine Synthese von venezianischen und römischen Vorbildern erreichte und die er für seine eigene private Andacht neben seinem Bett hängen hatte. Alle Kunstliebhaber, die das Bild zu Gesicht bekamen – darunter Antonio Barberini, der Herzog von Modena und Leopoldo von der Toskana –, sollen ihm hohe Summen dafür geboten haben, aber der Maler wollte es nicht hergeben, bis er es schließlich doch für 100 Dublonen einem Herrn Raphael du Fresnay überließ.[19]

1625 porträtierte Guercino den Kardinal Francesco Cennini de’ Salamandri, und schuf 1626–27 Fresken im Dom von Piacenza, die ursprünglich von Morazzone begonnen worden waren.[20][5] Im Palazzo Sampieri in Bologna malte er 1631 ein Deckenfresko mit Herkules und Anthäus.[21]

Inzwischen war er eine internationale Berühmtheit und erhielt 1629 Besuch von Diego Velázquez während dessen erster Italienreise.[21] Mehrere Angebote regierender Fürsten aus ganz Europa lehnte Guercino dankend ab.[20] So schuf er bereits kurz nach seiner Rückkehr in seine Heimatstadt (also um 1625) eine Darstellung der Semiramis, die als Geschenk an Charles I. von England gesendet wurde und diesem so sehr gefiel, dass er den Maler an seinen Hof holen wollte.[2][20] 1632–33 malte Guercino in Modena die (verlorenen) Porträts der regierenden Familie Este,[21] die ihn ebenfalls als Hofmaler dabehalten wollten.[2][20] Unter mehreren Werken, die Guercino für den Herzog von Modena malte, ragt das kompositorisch geistreiche und feine mythologische Gemälde Mars, Venus und Amor von 1633–34 heraus (Palazzo dei Musei, Modena; siehe Abb. unten).[20]

Für die Königin von Frankreich, Anne d’Autriche, malte er etwa um dieselbe Zeit (1631) den Selbstmord der Dido, die am französischen Hof solchen Eindruck machte, dass Ludwig XIII. 1639 dem Maler großzügigste Angebote machte, um ihn nach Paris zu locken – eine eigenhändige Kopie dieses heute etwas umstrittenen Bildes befindet sich in der Galleria Spada in Rom (Abb. in Bildergalerie unten).[2][20]

Zu Guercinos großen Bewunderern und Kunden zählten auch der Marquis de la Vrillière, der in den 1630er und -40er Jahren mehrere Bilder bei ihm bestellte, und Kardinal Mazarin, für den er einen Mythos von Venus und Adonis (1647) malte (zerstört, einst in Dresden).[21] 1655 (bereits in Bologna) erhielt Guercino illustren Besuch von (Ex-)Königin Christine von Schweden.[21]

Altarbilder schuf er nicht nur für Kirchen in Bologna und Cento, sondern auch für Reggio Emilia, Ferrara, Modena, Verona, Ancona, und immer wieder auch für Rom.[22] Gemälde Guercinos aus den späten 1630er und frühen 1640er Jahren findet man in den römischen Kirchen Santa Maria della Vittoria, Sant’Agostino, Santa Maria in Vallicella und San Pietro in Vincoli.[21] 1640 malte er eine Heilige Anna für die Benadduci-Kapelle in der Basilika San Nicola da Tolentino in Tolentino.

Während dieser Jahre veränderte sich Guercinos Stil ganz allmählich in eine andere Richtung, die sich zunächst eher vage bemerkbar machte, und schließlich in einem feinen, kühlen, geglätteten, und oft auch trockenen und „korrekten“ Klassizismus mündete; das eigentliche Problem war dabei nicht die stilistische Verwandlung, sondern bei einem Teil seiner Produktion ein deutlicher Qualitätsverlust, was allgemein von der späteren Fachwelt als langsamer Verfall seiner künstlerischen Mittel und seines natürlichen malerischen Instinktes, seiner Inspiration, angesehen wird.[2][17][20][13] Diese Entwicklung wurde mit ziemlicher Sicherheit durch Guercinos seinerzeit gefeierten Konkurrenten Guido Reni und die entsprechende Modeströmung ausgelöst[17][20] und verstärkte sich noch, als Guercino nach Renis Tode 1642 nach Bologna zog.[2]

Dort war er nun der führende Maler, nahm auch aktiv am künstlerischen Leben Bolognas teil, unter anderem als einer der Direktoren der dortigen Accademia del Nudo, einer Schule, wo nach lebenden (also nackten) Modellen arbeitete.[2]

Auch in Guercinos als insgesamt weniger interessant angesehenen Spätphase gibt es gelungene und künstlerisch wertvolle Werke, so gilt die 1646–47 entstandene Madonna mit Kind und dem hl. Bruno (Pinacoteca, Bologna) als eines seiner besten Bilder überhaupt.[2][23] Bemerkenswert sind auch die im darauffolgenden Jahr fertiggestellten Altarbilder Fürbitten des hl. Gregor für die Seelen des Fegefeuers in der Kirche San Paolo Decollato (Bologna),[23] sowie Christus als Weltenrichter in der Glorie mit Heiligen im Musée des Augustins in Toulouse (siehe Abb. unten in Galerie).

_-_The_Libyan_Sibyl_-_RCIN_405340_-_Royal_Collection.jpg.webp)

Seiner klassizistischen Schaffensphase gehören einige sehr bekannte Werke an, darunter mehrere Bildnisse von Sibyllen (u. a. im Louvre, Paris, und in der National Gallery, London) oder die Verstoßung der Hagar (1657) in der Pinacoteca di Brera (Mailand), die allerdings von Thieme-Becker als „eine seiner bekanntesten, wiewohl äußerlichsten und koloristisch unerfreulichsten Schöpfungen“ bezeichnet wurde.[23]

Als letztes bedeutendes Werk Guercinos kann das 1662 vollendete Altarbild Der hl. Thomas von Aquin schreibt den Hymnus der Eucharistie (mit Engelsglorie) in der Kirche San Domenico in Bologna gelten.[23]

Guercino soll ein sehr bescheidener, liebenswürdiger und frommer Mensch gewesen sein, blieb aber sein Leben lang unverheiratet.[2] Sein Haushalt wurde von seinem Bruder Paolo Antonio Barbieri geführt, der selber Stilleben malte und von 1629 an ein Rechnungsbuch über die Aufträge und Werke seines berühmten Bruders führte; nach Paolo Antonios Tod 1649, der für Guercino ein schrecklicher Verlust war, wurde dieses Rechnungsbuch von ihm selber weitergeführt, so dass man über seine künstlerischen Aktivitäten zwischen 1629 und 1666 sehr gut unterrichtet ist.[2] Dieses wichtige Zeitdokument war bis 1772 im Besitz der mit ihm verschwägerten Familie Gennari und wurde 1808 von J. A. Calvi in dessen Guercino-Biografie veröffentlicht.[2]

Giovanni Francesco Barbieri, genannt Guercino, starb nach kurzer Krankheit mit 75 Jahren am 22. Dezember 1666 und wurde nach seinem Willen im Gewand eines Kapuziners neben seinem Bruder in der Kirche San Salvatore in Bologna bestattet.[2]

Guercino war ein äußerst produktiver Künstler – Thieme-Becker sprechen von nicht weniger als 144 größeren Historien-Gemälden, 167 Altarbildern und „weitaus mehr kleineren Bildern“.[23]

Wie von kaum einem anderen Künstler des Barock sind von Guercino außerdem erstaunlich viele Zeichnungen erhalten, die er nicht nur als Vorbereitung für seine Auftragsarbeiten nutzte.[24] Allein an Skizzen und Studien hinterließ er zehn Bände.[5]

Würdigung

_-_The_Virgin_and_Child_with_the_Infant_Saint_John_the_Baptist_-_NG_40_-_National_Galleries_of_Scotland.jpg.webp)

Guercino war einer der bekanntesten und erfolgreichsten Maler des 17. Jahrhunderts. Von großer künstlerischer Bedeutung gelten heute insbesondere die Werke seiner frühen Reife (ca. 1617–20) und seiner römischen Zeit (1621–23),[20] während in seinem klassizistischen Spätwerk nur vereinzelt wirklich bedeutende Kunstwerke zu finden sind (siehe oben). Es soll jedoch nicht verschwiegen werden, dass die Einschätzung der Phasen seiner Kunst von Epoche zu Epoche unterschiedlich war, und dass beispielsweise während der klassizistischen Epoche Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts Guercinos Frühwerk abgelehnt oder unterschätzt, sein Spätwerk dagegen hochgeschätzt wurde; Beispiele dafür sind der französische Kunstschriftsteller Antoine-Joseph Dezallier (in: Abregé de la vie des plus fameux peintres, 1762) und auch Johann Wolfgang von Goethe.[25]

Guercinos früher Stil orientierte sich an der Carracci-Familie und an deren Schule, der Accademia dei Desiderosi, sowie spätestens ab 1618 auch an venezianischen Vorbildern (v. a. Tizian). Die Reformen der Carracci-Akademie, nämlich das Studium des menschlichen Körpers am lebenden Modell, das Interesse an natürlichem Licht und dessen Brechung auf der Haut des Menschen, sowie die Hinwendung zum Naturalismus sollten Guercino nachhaltig prägen. Vor allem Ludovico Carracci übte einen nachhaltigen Einfluss auf den Künstler aus, ohne dass es je ein direktes Lehrer-Schüler-Verhältnis gab.

Zuweilen wurde in Guercinos gefeiertem Frühwerk auch eine Parallele zu Caravaggio gesehen, aufgrund der starken Hell-Dunkel-Kontraste, des sogenannten chiaroscuro, das Guercino jedoch meistens völlig anders und mit einem venezianisch angehauchten, weichen Kolorit einsetzte. Daher argumentieren andere, dass er mit Caravaggio „kaum etwas zu tun“ habe.[26]

Typisch für seine Werke vor und um 1620 ist ein sehr malerischer, lyrischer Stil, mit durch Licht und Schatten weich modellierten Figuren, die einen großen Teil des Bildraumes in monumentaler Weise ausfüllen, in oft dramatisch bewegten Kompositionen, die zuweilen bis zum Turbulenten gesteigert sind – dies wird später zurückgenommen und aufgelockert. Es überwiegen dunkle Blau- und Rottöne und ein leichter Hang zu Ocker und erdigen Farben. Nach seiner Venedigreise (1618–19) macht sich der Einfluss der dortigen Schule ergänzend und positiv bemerkbar in einer Weichheit der Konturen und im Kolorit, und teilweise auch in klareren Kompositionen.

Von seinem Romaufenthalt an (1621–23) zeigt sich eine Auseinandersetzung mit Raffael, Guido Reni, Domenichino oder Lanfranco. Er malte nun mit mehr Licht und Klarheit, hat aber anfangs, mindestens bis 1630, seinen alten Stil noch nicht völlig aufgegeben. Die Umrisse der Figuren werden schärfer, das Disegno betonter, die Kompositionen einfacher.

Nach und nach wird dann der Klassizismus immer dominanter, Guercinos Malerei im Spätwerk oft sachlich, nüchtern, kühl und zuweilen trocken, wortwörtlich „leer“ – also wenige oder nur eine Person(en) – und relativ häufig geradezu uninspiriert (siehe oben). Es stellt sich durchaus die Frage, wieviel er Helfern und Mitarbeitern überließ, zumal sich auch einige Werke – vor allem Altarbilder – finden, die inspiriert sind und bei denen er zum Teil frühere Stilmerkmale wiederaufnimmt (siehe oben).

Bildergalerie

_presentato_alla_vergine_da_santi%252C_01.JPG.webp) Ein Stifter wird der Madonna vorgestellt, 1616, Öl auf Leinwand, 309 × 192 cm, Königliche Museen der Schönen Künste, Brüssel

Ein Stifter wird der Madonna vorgestellt, 1616, Öl auf Leinwand, 309 × 192 cm, Königliche Museen der Schönen Künste, Brüssel Rückkehr des verlorenen Sohnes, 1619, Öl auf Leinwand, (Höhe: 107 cm), Kunsthistorisches Museum, Wien

Rückkehr des verlorenen Sohnes, 1619, Öl auf Leinwand, (Höhe: 107 cm), Kunsthistorisches Museum, Wien Martyrium des hl. Petrus, 1618–19, Öl auf Leinwand, 320 × 193 cm, Galleria Estense, Modena

Martyrium des hl. Petrus, 1618–19, Öl auf Leinwand, 320 × 193 cm, Galleria Estense, Modena Matthäus mit dem Engel, 1620, Öl auf Leinwand, 120 × 179 cm, Musei Capitolini, Rom

Matthäus mit dem Engel, 1620, Öl auf Leinwand, 120 × 179 cm, Musei Capitolini, Rom Mystische Hochzeit der hl. Katharina von Alexandrien, 1620, Öl auf Leinwand, Gemäldegalerie, Berlin

Mystische Hochzeit der hl. Katharina von Alexandrien, 1620, Öl auf Leinwand, Gemäldegalerie, Berlin Gottvater mit dem Engelein, 1620, Öl auf Leinwand, 66 × 91 cm, Musei di Strada Nuova (Palazzo Rosso), Genua

Gottvater mit dem Engelein, 1620, Öl auf Leinwand, 66 × 91 cm, Musei di Strada Nuova (Palazzo Rosso), Genua Himmelfahrt Mariä, 1620, Chiesa del Santissimo Rosario, Cento

Himmelfahrt Mariä, 1620, Chiesa del Santissimo Rosario, Cento_-_Christ_and_the_Woman_of_Samaria_-_Google_Art_Project.jpg.webp) Christus und die Samariterin am Brunnen, 1620, Öl auf Leinwand, 97,2 × 24,8 cm, Kimbell Art Museum, Fort Worth (Texas)

Christus und die Samariterin am Brunnen, 1620, Öl auf Leinwand, 97,2 × 24,8 cm, Kimbell Art Museum, Fort Worth (Texas) Maria Magdalena mit zwei Engeln, 1622, Öl auf Leinwand, 222 × 200 cm, Musei Vaticani, Rom

Maria Magdalena mit zwei Engeln, 1622, Öl auf Leinwand, 222 × 200 cm, Musei Vaticani, Rom_(Italian_(Bolognese)_-_Pope_Gregory_XV_-_Google_Art_Project.jpg.webp) Papst Gregor XV., 1621–23, Öl auf Leinwand, 133,4 × 97,8 cm, Getty Center, Los Angeles

Papst Gregor XV., 1621–23, Öl auf Leinwand, 133,4 × 97,8 cm, Getty Center, Los Angeles Selbstmord der Dido, 1631, Öl auf Leinwand, 287 × 335 cm, Galleria Spada, Rom

Selbstmord der Dido, 1631, Öl auf Leinwand, 287 × 335 cm, Galleria Spada, Rom Christus als Weltenrichter in der Glorie mit Heiligen, 1647, Öl auf Leinwand, 364 × 208 cm, Musée des Augustins, Toulouse

Christus als Weltenrichter in der Glorie mit Heiligen, 1647, Öl auf Leinwand, 364 × 208 cm, Musée des Augustins, Toulouse

Johannes d. Täufer in der Einöde, 1650, Pinacoteca, Cento

Johannes d. Täufer in der Einöde, 1650, Pinacoteca, Cento Madonna mit Kind und Heiligen, 1651, Öl auf Leinwand, 332 × 230 cm, Louvre, Paris

Madonna mit Kind und Heiligen, 1651, Öl auf Leinwand, 332 × 230 cm, Louvre, Paris Hl. Paulus der Eremit mit dem Raben, 1652–55, Öl auf Leinwand, 178 × 233 cm, Pinacoteca Nazionale, Bologna

Hl. Paulus der Eremit mit dem Raben, 1652–55, Öl auf Leinwand, 178 × 233 cm, Pinacoteca Nazionale, Bologna Abraham verstößt Hagar (oder Verstoßung der Hagar), 1657, Öl auf Leinwand, 115 × 154 cm, Pinacoteca di Brera, Mailand

Abraham verstößt Hagar (oder Verstoßung der Hagar), 1657, Öl auf Leinwand, 115 × 154 cm, Pinacoteca di Brera, Mailand

Siehe auch

Wikipedia-Artikel über Guercino-Gemälde:

- Dorinda, Silvio und Linco, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden

- Das Bad der Diana, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

- Erscheinung von Soriano (1655), Altarbild der Dominikanerkirche Bozen u. a.

- Madonna mit der Schwalbe, Galleria Palatina im Palazzo Pitti, Florenz

Literatur

Primärliteratur

- Primi elementi per introdurre i giovani al disegno. Rossi, Roma 1619. (Digitalisat)

Sekundärliteratur

- Guercino, Artikel in: Lexikon der Kunst, Bd. 5, Karl Müller Verlag, Erlangen, 1994, S. 283–285

- Anna Lo Bianco: Pietro da Cortona e la grande decorazione barocca, Giunti Editore/Art e Dossier, Florenz/Mailand, 1992, S. 6–8

- Luigi Ficacci: Guercino, Giunti Editore/Art e Dossier, Florenz, 1991/2000

- Dennis Mahon: Guercino: master painter of the Baroque (Katalog einer Ausstellung in der Pinacoteca Nazionale, Bologna; in der Schirn Kunsthalle, Frankfurt; und in der National Gallery of Art, Washington), National Gallery of Art, Washington, 1992

- Carlo Cesare Malvasia: Di Gio. Francesco Barbieri detto il Guercin da Cento..., in: Felsina pittrice : vite de pittori bolognesi, tomo secondo, Per l'erede di Domenico Barbieri, Bologna, 1678, S. 359–386. Online im Internet-Archiv (italienisch; Abruf am 24. Mai 2021)

- Matteo Marangoni: Guercino, Il, in: Enciclopedia Italiana, 1933; online auf Treccani (italienisch; Abruf am 19. Mai 2021)

- Dwight C. Miller: BARBIERI, Giovanni Francesco detto il Guercino, Artikel in: Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 6, 1964; online auf Treccani (italienisch; Abruf am 19. Mai 2021)

- Luigi Salerno: I dipinti del Guercino, U. Bozzi, Rom, 1988 ISBN 8870030202, ISBN 9788870030204

- Nicholas Turner: Guercino [Barbieri, Giovanni Francesco], in: Grove Art online (englisch; vollständiger Abruf nur mit Abonnement)

- Guercino. In: Ulrich Thieme, Fred. C. Willis (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 15: Gresse–Hanselmann. E. A. Seemann, Leipzig 1922, S. 216 (Textarchiv – Internet Archive).

Weblinks

- Werk-Katalog von Guercino (328 Werke; mit Abbildungen) nach David M. Stone (1991) auf Wikicommons

- Literatur von und über Giovanni Francesco Barbieri im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Guercino, Giovanni Francesco Barbieri detto il, in: Enciclopedia on line (italienisch; Abruf am 19. Mai 2021)

- Guercino 1591-1666 in: WorldCat Identities (englisch; Abruf am 19. Mai 2021)

- Werke von Guercino in der National Gallery London (Abruf am 22. Mai 2021)

- Werke von Giovanni Francesco Barbieri bei Zeno.org

Einzelnachweise

- Birgit Klausmann-Molter, Claudia Poglayen-Zweig (Hrg.): Pons Kompaktwörterbuch Italienisch-Deutsch, Klett, Stuttgart/Dresden, 1995, S. 214

- Dwight C. Miller: BARBIERI, Giovanni Francesco detto il Guercino, Artikel in: Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 6, 1964; online auf Treccani (italienisch; Abruf am 19. Mai 2021)

- Guercino. In: Ulrich Thieme, Fred. C. Willis (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 15: Gresse–Hanselmann. E. A. Seemann, Leipzig 1922, S. 216 (Textarchiv – Internet Archive). Hier: S. 216

- Guercino, Artikel in: Lexikon der Kunst, Bd. 5, Karl Müller Verlag, Erlangen, 1994, S. 283–285

- Guercino, Artikel in: Lexikon der Kunst, Bd. 5, Karl Müller Verlag, Erlangen, 1994, S. 283–285; hier: 284

- Luigi Ficacci: Guercino, Giunti Editore/Art e Dossier, Florenz, 1991/2000, S. 30

- Guercino. In: Ulrich Thieme, Fred. C. Willis (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 15: Gresse–Hanselmann. E. A. Seemann, Leipzig 1922, S. 216 (Textarchiv – Internet Archive). Hier: S. 217

- Website der National Gallery London (englisch; Abruf am 22. Mai 2021)

- Kurzinfo zu Guercinos Samson auf der Website des Metropolitan Museum of Art, New York (englisch; Abruf am 22. Mai 2021)

- Kurzinfo zu Guercinos Samson in der Web Gallery of Art (englisch; Abruf am 22. Mai 2021)

- Zitat aus Thieme-Becker, wo der Bildtitel lautet: „Hl. Wilhelm von Aquitanien, der von dem hl. Bischof Felix die Kutte empfängt“. Guercino. In: Ulrich Thieme, Fred. C. Willis (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 15: Gresse–Hanselmann. E. A. Seemann, Leipzig 1922, S. 216 (Textarchiv – Internet Archive). Hier: S. 217

- Bildtitel auch: „Der hl. Wilhelm von Aquitanien erhält sein Ordenskleid“. Siehe: Guercino, Artikel in: Lexikon der Kunst, Bd. 5, Karl Müller Verlag, Erlangen, 1994, S. 283–285; hier: 284 f

- Matteo Marangoni: Guercino, Il, in: Enciclopedia Italiana, 1933; online auf Treccani (italienisch; Abruf am 19. Mai 2021)

- Anna Lo Bianco: Pietro da Cortona e la grande decorazione barocca, Giunti Editore/Art e Dossier, Florenz/Mailand, 1992, S. 7–8

- Luigi Ficacci: Guercino, Giunti Editore/Art e Dossier, Florenz, 1991/2000, S. 13 und 41

- Guercino, Artikel in: Lexikon der Kunst, Bd. 5, Karl Müller Verlag, Erlangen, 1994, S. 283–285; hier: 284–285

- Guercino, Artikel in: Lexikon der Kunst, Bd. 5, Karl Müller Verlag, Erlangen, 1994, S. 283–285; hier: 285

- Guercinos Darbringung Jesu im Tempel auf der Website der National Gallery, London (Abruf am 22. Mai 2021)

- Luigi Ficacci: Guercino, Giunti Editore/Art e Dossier, Florenz, 1991/2000, S. 40–41 und 43

- Guercino. In: Ulrich Thieme, Fred. C. Willis (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 15: Gresse–Hanselmann. E. A. Seemann, Leipzig 1922, S. 216 (Textarchiv – Internet Archive). Hier: S. 218

- Luigi Ficacci: Guercino, Giunti Editore/Art e Dossier, Florenz, 1991/2000, S. 49

- Luigi Ficacci: Guercino, Giunti Editore/Art e Dossier, Florenz, 1991/2000, S. 48–49

- Guercino. In: Ulrich Thieme, Fred. C. Willis (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 15: Gresse–Hanselmann. E. A. Seemann, Leipzig 1922, S. 216 (Textarchiv – Internet Archive). Hier: S. 219

- Guercino. In: Ulrich Thieme, Fred. C. Willis (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 15: Gresse–Hanselmann. E. A. Seemann, Leipzig 1922, S. 216 (Textarchiv – Internet Archive). Hier: S. 221

- Luigi Ficacci: Guercino, Giunti Editore/Art e Dossier, Florenz, 1991/2000, S. 16–17

- Guercino. In: Ulrich Thieme, Fred. C. Willis (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 15: Gresse–Hanselmann. E. A. Seemann, Leipzig 1922, S. 216 (Textarchiv – Internet Archive). Hier: S. 220–221