Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften

Die Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften (kurz FVdG) war ein, im Vergleich zu den freien Gewerkschaften, kleiner radikaler Gewerkschaftsverband im Deutschen Kaiserreich und zu Beginn der Weimarer Republik. Sie wurde 1897 in Halle unter dem Namen Vertrauensmänner-Zentralisation Deutschlands als Dachverband der lokalistischen Strömung der deutschen Arbeiterbewegung gegründet. Die Lokalisten lehnten die Zentralisierung der Gewerkschaften infolge des Auslaufens der Sozialistengesetze 1890 ab und zogen basisdemokratische Strukturen vor. Verschiedene Konzepte zur Finanzierung wurden erprobt, bis man sich 1903 auf ein System der freiwilligen Solidarität einigte, das gleiche Jahr, in dem der Name auch in Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften umgeändert wurde.

Im Laufe der Jahre, die der Gründung der FVdG folgten, übernahm sie zunehmend radikale Positionen. Während der Massenstreikdebatte der deutschen Arbeiterbewegung vertrat die FVdG die Ansicht, dass der Generalstreik eine Waffe in den Händen der Arbeiterklasse sein müsse. Die Vereinigung glaubte, dass der Generalstreik der letzte Schritt vor einer sozialistischen Revolution sein würde, und wurde gleichzeitig dem Parlamentarismus gegenüber zunehmend kritisch. Streitigkeiten mit den etablierten Gewerkschaften führten letztlich 1908 zum Ausschluss aller FVdG-Mitglieder aus der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und dem kompletten Abbruch der Beziehungen zwischen diesen beiden Organisationen. Anarchistische und besonders syndikalistische Positionen wurden innerhalb der FVdG zunehmend beliebt. Während des Ersten Weltkrieges lehnte die FVdG die – als Burgfrieden bekannte – Kooperation zwischen der sozialistischen Arbeiterbewegung und der deutschen Regierung ab, konnte aber keinen nennenswerten Widerstand gegen den Krieg leisten oder ihre üblichen Aktivitäten fortsetzen. Unmittelbar nach der Novemberrevolution wurde die FVdG sehr schnell zu einer Massenorganisation. Sie war ganz besonders für Bergarbeiter aus dem Ruhrgebiet attraktiv, die die reformistische Politik der etablierten Gewerkschaften ablehnten. Im Dezember 1919 vereinigte sich die FVdG mit einer Reihe kleinerer Gewerkschaften zur Freien Arbeiter-Union Deutschlands (FAUD).

Hintergrund

Laut Angela Vogel und dem Politikwissenschaftler Hartmut Rübner sowie einiger der späteren Anarchosyndikalisten, etwa Rudolf Rocker, war Carl Hillmann, ein Schriftsetzer und prominenter Gewerkschafter in den 1870ern, der geistige Vorvater der lokalistischen und späteren anarchosyndikalistischen Bewegung. Die Behauptungen Vogels und Rübners basieren auf der Tatsache, dass Hillmann der erste in Deutschland war, der die wichtigste Aufgabe der Gewerkschaften in der Schaffung der Bedingungen für die sozialistische Revolution und nicht nur in der Verbesserung der Lebensumstände der Arbeiter sah. Zudem befürwortete er eine dezentrale Gewerkschaftsbundsstruktur. Für Hans Manfred Bock, ein weiterer Politikwissenschaftler, der zur Geschichte der FVdG geforscht hat, gibt es hingegen keinerlei Hinweise dafür, dass Hillmann die FVdG beeinflusste.[1]

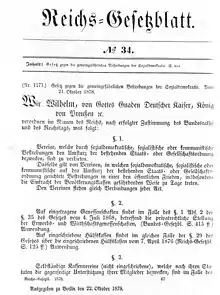

1878 bis 1890 war jegliche sozialistische Gewerkschaftsarbeit durch das Sozialistengesetz verboten. Nur kleine Ortsorganisation, welche durch Vertrauensmänner miteinander kommunizierten, die illegal oder halblegal arbeiteten, überlebten, da diese Organisationsform leichter gegen staatliche Repression zu schützen war.[2] Nachdem das Gesetz 1890 auslief wurde die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands am 17. November auf einer Konferenz in Berlin gegründet, um die Zentralisierung der Arbeiterbewegung voranzutreiben. 1892 wurde der Halberstädter Kongress abgehalten, um die vielen lokalen Gewerkschaften der Kommission zu unterstellen.[3] Die Lokalisten jedoch, von denen 31.000 beim Kongress vertreten waren, wollten einige der Veränderung, die während der Zeit des Sozialistengesetzes eingeführt wurden, beibehalten.[4] Zum Beispiel lehnten sie separate Organisation für politische und wirtschaftliche Angelegenheiten, das heißt die Partei einerseits und die Gewerkschaften andererseits, ab.[5] Insbesondere wollten sie ihre basisdemokratischen Strukturen beibehalten. Sie befürworteten auch die Vernetzung durch Delegierte anstelle zentraler Verwaltung und waren bürokratischen Strukturen gegenüber misstrauisch.[6] Die Vorschläge der Lokalisten wurden in Halberstadt abgelehnt, also weigerten sie sich, den zentralisierten Gewerkschaften, die als freie Gewerkschaften bekannt wurden, beizutreten. Sie schworen allerdings nicht der Sozialdemokratie ab, sahen sich vielmehr als eine Vorhut innerhalb der sozialdemokratischen Bewegung Deutschlands.[7]

Berlin war die Hochburg der Lokalisten, obwohl es im Rest des Reiches ebenso lokalistische Gewerkschaften gab. Maurer, Zimmermänner, und einige metallverarbeitende Berufe – insbesondere jene, die einen höheren Qualifikationsgrad verlangten, wie zum Beispiel Kupferschmiede oder Gold- und Silberverarbeiter – waren überproportional vertreten. 1891 waren mindestens 20.000 Metallarbeiter in lokalistischen Gewerkschaften organisiert, genauso viele wie im zentralistischen Deutschen Metallarbeiter-Verband (DMV).[8]

Gründung

1897 gründeten die Lokalisten bei einem Kongress in Halle ihre eigene reichsweite Organisation, die Vertrauensmänner-Zentralisation Deutschlands. Der Kongress sollte ursprünglich ein Jahr früher stattfinden, musste aber aufgrund mangelnden Interesses verschoben werden. Beim Kongress repräsentierten 37 Delegierte 6.803 Gewerkschaftsmitglieder. Fast zwei Drittel der Delegierten stammten entweder aus Berlin oder Halle. Fast die Hälfte der Delegierten kamen aus dem Baugewerbe, während 14 hochspezialisierte Berufe repräsentierten. Der Kongress beschloss die Gründung einer fünfköpfigen Geschäftskommission zur Organisierung politischer Aktionen, der Hilfe bei der Kommunikation zwischen einzelnen Ortsgruppierungen, und zur Auftreibung finanzieller Unterstützung für Streiks. Fritz Kater wurde Vorsitzender der Kommission. Eine Zeitung mit dem Namen Solidarität wurde ebenso gegründet, aber ihr Name wurde im folgenden Jahr zu Die Einigkeit umgeändert. Zunächst wurde sie nur alle zwei Wochen veröffentlicht, ab 1898 jedoch wöchentlich.[9]

Die Entscheidung der Lokalisten, sich reichsweit zu organisieren, hatte wohl mehrere Gründe. Erstens wurden die Freien Gewerkschaften zunehmend reformistischer und zentralistischer. Zweitens wurden die Lokalisten durch ihre Beteiligung am Hamburger Hafenarbeiterstreik 1896/97 selbstbewusster.[10] Drittens überzeugte ein Mitgliederverlust – unter anderen traten die Berliner Metallarbeiter 1897 dem DMV bei – davon, dass sie jetzt handeln mussten.[11]

.jpg.webp)

Das Verhältnis der Vertrauensmänner-Zentralisation zur SPD war ambivalent. Einerseits war sie mit der SPD verbündet und unterstützte das Erfurter Programm.[12] Andererseits stand die Partei der Gründung des Verbandes feindlich gegenüber und rief ihre Mitglieder dazu auf, zu den zentralistischen Freien Gewerkschaften zurückzukehren. Dennoch blieb die Vertrauensmänner-Zentralisation der SPD verbunden und diese tolerierte sie wiederum, da sie fürchtete, dass eine Spaltung zu einem großen Mitgliederverlust führen könnte. Die Zentralisation beharrte darauf, dass sie den zentralistischen Gewerkschaft nur wieder beitreten würde, wenn diese ihre Organisationsprinzipien annähmen.[13]

Erste Jahre

Während der ersten Jahre stand bei der Vertrauensmänner-Zentralisation Deutschlands eine Diskussion darüber im Mittelpunkt, wie Streiks von einzelnen örtlichen Gewerkschaften finanziert werden sollen. Diskutiert wurde, wie die lokalen Gewerkschaften ihre Autonomie bewahren können, wenn sie finanzielle Hilfe erhalten wollten. Ursprünglich war jegliche finanzielle Unterstützung zwischen Ortsorganisation rein freiwillig. Dieses System stellte sich jedoch als unpraktisch heraus, besonders während der Jahrhundertwende, als eine Reihe größerer Arbeitskämpfe stattfanden, die vonseiten der Arbeitgeber aggressiv geführt wurden – oft durch Aussperrungen. 1899 fühlte sich die Geschäftskommission gezwungen, einen Streik in Braunschweig zu unterstützen. Sie nahm einen Kredit auf, welcher dann mithilfe von Mitgliederabgaben und Spenden von den Berliner Gruppen beglichen wurde. Im darauf folgenden Jahr nahm die Kommission insgesamt 8000 Goldmark Kredit auf, um diverse Streiks zu unterstützen. Ein Teil der Schulden wurde von der SPD bezahlt und der Rest wurde auf die lokalen Gewerkschaften verteilt.[14]

Dieser Brauch wurde im Jahre 1900 zugunsten eines deutlich komplizierteren Finanzierungssystem, das auf Umlagen und Spenden beruhte, aufgegeben. Im Folgejahr wurde jedoch auch dieses System verworfen, da es sich als unpraktikabel herausstellte. Das 1901 eingeführte System verlangte, dass sowohl jede lokalen Gewerkschaft als auch die Geschäftskommission jeweils Streikkassen einrichten. Die Ortsgruppen erhielten dann unter gewissen Umständen Unterstützung vom zentralen Fonds, welcher dann von allen Mitgliedsgewerkschaften jeweils proportional zu ihrer Mitgliederstärke und ihrem Durchschnittslohn wieder aufgefüllt wurde. Doch auch dieses System stellte sich nicht als zufriedenstellend heraus, da es die größeren, finanzkräftigeren Gewerkschaften bestrafte – insbesondere die Berliner Bauarbeiter, die zwar mehr verdienten aber auch höhere Lebenshaltungskosten hatten als Arbeiter andernorts. Zwischen 1901 und 1903 traten zwar viele kleine Gewerkschaften dem Verband bei, aber die Gesamtmitgliederzahl sank eher, da viele größere Gruppen aufgrund des für sie nachteilige Streikkassensystems austraten. 1903 änderte die Vertrauensmänner-Zentralisation nicht nur ihren Namen in Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften um, sondern kehrte auch zum alten System freiwilliger Solidarität zurück. Dieses System wurde dann auch bis 1914 beibehalten. Die Geschäftskommission bemühte sich, dafür zu sorgen, dass alle lokalen Gewerkschaften soviel beitrugen, wie es ihnen möglich war. Mehrmals sah sich die Kommission gezwungen, den Ortsgruppen mit dem Ausschluss zu drohen, um Geld zur Unterstützung eines Streiks zu sammeln. Fritz Kater bezeichnete dies als eine für die Bewegung notwendige Diktatur, die Ortsgruppen hatten aber dennoch bei weitem mehr Autonomie als jene in anderen deutschen Gewerkschaftsbünden.[15]

Radikalisierung und SPD-Ausschluss

Im Laufe des ersten Jahrzehnts des zwanzigsten Jahrhunderts wandelte sich die FVdG von einem lokalistischen Gewerkschaftsbund in eine syndikalistische Organisation mit anarchistischen Einflüssen. Diese Entwicklung begann mit dem Tod Gustav Keßlers, dem wichtigsten Theoretiker der FVdG, im Jahre 1903. Diese Rolle wurde dann in erster Linie von Raphael Friedeberg ausgefüllt.[16]

1903 führte ein Streit zwischen der FVdG und den Freien Gewerkschaften zu einem Vermittlungsversuch vonseiten der Parteiführung, die Gespräche zwischen den beiden Flügeln der Gewerkschaftsbewegung mit dem Ziel ihrer Wiedervereinigung initiierte. Bei diesem Treffen schlugen die Vertreter der FVdG eine Reihe von Kompromissen vor, die zu Kritik vonseiten der Mitgliedschaft führten. Binnen kürzester Zeit verließ ein Drittel der Mitglieder die Gewerkschaft. Der Kongress der FVdG von 1903 wählte ein Ausschuss, der fortan die Gespräche mit den Freien Gewerkschaften führen sollte. Dieser Ausschuss verlangte, dass die Freien Gewerkschaften lokalistische Organisationsprinzipien annähmen, als Vorbedingung einer Wiedervereinigung. Dem Ausschuss war bewusst, dass diese Forderungen unrealistisch waren, hoffte aber, dass der Ausschluss von Revisionisten im Laufe der Debatte um Eduard Bernsteins Thesen ihre Position stärken würde. Bis zum März 1904 wurde deutlich, dass eine Versöhnung zwischen den beiden ein Ding der Unmöglichkeit war, da die Wiedervereinigung, die sowohl die Freien Gewerkschaften als auch die SPD anstrebten, eher auf eine reine Eingliederung der FVdG in die Freien Gewerkschaften hinauslief.[17]

Die Desillusionierung der FVdG in der SPD wuchs während der Massenstreikdebatte weiter. Die Bedeutung des Generalstreiks für die sozialistische Bewegung wurde innerhalb der FVdG erstmals 1901 diskutiert.[18] Auf dem SPD-Kongress 1903 in Dresden schlug Raphael Friedeberg eine Diskussion zu diesem Thema vor, sein Vorschlag wurde jedoch abgelehnt.[19] Im Folgejahr wurde ein Vorschlag von Wilhelm Liebknecht und Eduard Bernstein, die Frage zu debattieren, angenommen, da sie sich von Friedebergs Positionen distanziert hatten.[20]

Liebknecht und Bernstein – ebenso wie die Parteilinke – waren der Meinung, dass ein Generalstreik nicht dazu gebraucht werden dürfte, den Staat zu provozieren, sondern nur zur Verteidigung politischer Rechte – insbesondere des Stimmrechts – im Falle, dass der Staat diese angreifen sollte. Die konservative Fraktion in der Partei dagegen lehnte das Konzept völlig ab. 1904 sprach sich Friedeberg im Namen der FVdG dafür aus, dass der Generalstreik eine Waffe des Proletariats sein müsse und den letzten Schritt vor der sozialistischen Revolution darstelle. 1905 war sein Vortrag zu dem Thema noch radikaler. Er behauptete, dass der historische Materialismus, ein Pfeiler des Marxismus, für die offenbare Schwäche der Sozialdemokratie verantwortlich sei, und stellte dem sein Begriff des historischen Psychismus gegenüber. Dieser ging davon aus, dass die menschliche Psychologie für die gesellschaftliche Entwicklung bedeutender sei als materielle Bedingungen.[21] Ferner empfahl er die anarchistische Literatur, insbesondere Kropotkins Schriften, gegenüber Marx’ Schriften, die in der SPD zu dem Zeitpunkt am einflussreichsten waren.[22]

Die Ansicht, dass ein Generalstreik bloß als letztes Mittel eingesetzt werden dürfe, setzte sich in der Massenstreikdebatte letzten Endes durch. Dies besorgte die Konservativen in der SPD insbesondere die Gewerkschafter. In einem Treffen im Februar 1906 beruhigte die Parteispitze die Gewerkschafter und versprach, sie würde einen Generalstreik um jeden Preis zu verhindern versuchen. Die FVdG reagierte darauf, indem sie die geheimen Protokolle des Gesprächs in der Einigkeit veröffentlichte – zum großen Ärgernis der Parteiführung.[23]

Auf dem Parteitag 1905 schlug August Bebel, der seit jeher eine stärkere Stellung der Gewerkschaften in der Partei befürwortet hatte, eine Resolution vor, die jedes SPD-Mitglied dazu verpflichten sollte, in die zentralisierte Gewerkschaft seines jeweiligen Berufes einzutreten. Dies würde jedes FVdG-Mitglied dazu zwingen, entweder die Partei oder seine Gewerkschaft zu verlassen. Die Resolution wurde 1907 verabschiedet und umgesetzt. Eine interne Umfrage der FVdG ergab eine 22-zu-8-Mehrheit gegen eine Eingliederung in die zentralisierten Gewerkschaften. Dies veranlasste etliche Maurer, Zimmermänner und Bauarbeiter zum Austritt aus der FVdG, um einen Ausschluss aus der SPD zu vermeiden. Sie begründeten ihre Entscheidung damit, dass die FVdG „einen Weg einschlage, der mit Sicherheit zum Kampf mit der SPD und zum Syndikalismus und Anarchismus“ führe. 1908 verabschiedete der SPD-Parteitag in Nürnberg schlussendlich einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der FVdG.[24]

Die Radikalisierung der FVdG bewirkte nicht nur den Austritt von zwei Dritteln der Mitgliedschaft in den Jahren 1906 bis 1910, sondern traf auch mit einer leichten Veränderung des Milieus, der Industrien sowie der Regionen, aus denen sich die Mitglieder des Verbandes rekrutierten. Viele Metall- und Bauarbeiter, beides Berufsgruppen mit einer starken lokalistischen Tradition, verließen die FVdG aufgrund der zunehmenden syndikalistischen und anarchistischen Affinitäten in der Vereinigung. Unter Bergarbeitern, die in Deutschland in erster Linie im Ruhrgebiet arbeiteten, gab es diese Tradition nicht, aber sie entwickelten eine gewisse Skepsis gegenüber bürokratischen Strukturen. Etwa 450 Bergarbeiter traten der FVdG vor dem Krieg bei, ein Zeichen dessen, was nach dem Ersten Weltkrieg kommen sollte.[25]

Vorkriegszeit

Nach der Trennung von der SPD wurde die FVdG zunehmend vom französischen Anarchismus und Syndikalismus beeinflusst. 1908 bezeichnete Fritz Kater die Charta von Amiens, das Programm der französischen Confédération générale du travail (CGT), der weltweit ältesten und größten syndikalistischen Gewerkschaften, als „eine neue Offenbarung“.[26] Wenngleich es keinen Kontakt zwischen den deutschen „intellektuellen Anarchisten“ – wie etwa Gustav Landauer oder Erich Mühsam – und der FVdG gab, so hatte sie doch einige bedeutende Mitglieder mit anarchistischen Neigungen, insbesondere Andreas Kleinlein und Fritz Köster. Kleinlein und Köster wurden ab 1908 einflussreich,[27] was 1911 zur Gründung des Pioniers führte. Diese von Fritz Köster herausgegebene Zeitung hatte einen deutlich aggressiveren Ton als Die Einigkeit.[28] Trotz dieser Entwicklungen blieb der anarchistische Einfluss in der Vorkriegs-FVdG randständig, zumal führende Mitglieder wie etwa Fritz Kater der anarchistischen Ideologie gegenüber sehr skeptisch eingestellt waren.[29]

Nachdem 1913 sowohl die britische Industrial Syndicalist Education League (ISEL), eine kurzlebige syndikalistische Organisation, die an der Streikwelle im Jahre 1910 stark beteiligt war, und das Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), eine niederländische Gewerkschaft, Vorschläge für einen internationalen syndikalistischen Kongress veröffentlichten, bekundete die FVdG als erste Interesse. Es gab Schwierigkeiten bei der Organisation des Kongresses und die weltweit größte syndikalistische Gewerkschaft – die CGT – verweigerte die Teilnahme, da sie bereits dem sozialdemokratischen Internationalen Gewerkschaftsbund angehörte. Trotz dieser Hürden fand der erste internationale syndikalistische Kongress vom 27. September bis zum 2. Oktober 1913 in der Holborn Town Hall in London statt. Neben der FVdG, die von Karl Roche, Carl Windhoff und Fritz Kater vertreten wurde, entsandten britische, schwedische, dänische, niederländische, belgische, französische, spanische, italienische, kubanische, brasilianische, und argentinische Gruppen Delegierte nach London. Es gab auch Verbindungen zu norwegischen, polnischen und amerikanischen Organisationen. Kater wurde zusammen mit Jack Wills (später Jack Tanner) zum Präsidenten des Kongresses gewählt. Bei vielen Fragen fiel es dem Kongress schwer, sich zu einigen, wobei der Hauptstreitpunkt war, ob weitere Spaltungen in der europäischen Arbeiterbewegung – wie sie in Deutschland und in den Niederlanden geschehen waren – riskiert werden sollten. Die FVdG waren sich zumeist mit ihren niederländischen Genossen darin einig, dass Gewerkschaften vor der Wahl zwischen Sozialismus und Syndikalismus stünden, während die Italiener, Franzosen und Spanier, insbesondere Alceste de Ambris von der italienischen USI, eher darauf bedacht waren, weitere Spaltungen zu verhindern. Dementsprechend war der Kongress auch bezüglich der Frage, ob sein Sinn darin bestehe, die Beziehungen zwischen den syndikalistischen Verbänden bloß zu vertiefen oder ob eine syndikalistische Internationale zu gründen sei, gespalten. Der Streit ging zugunsten der Gegner einer neuen Organisation aus, aber man einigte sich, ein Informationsbüro zu gründen. Das Büro erhielt in Amsterdam seinen Sitz und veröffentlichte fortan den Bulletin international du mouvement syndicaliste. Die meisten Teilnehmer werteten den Kongress als Erfolg, De Ambris dagegen nicht. Ein zweiter Kongress wurde für zwei Jahre später anberaumt, kam aufgrund des Ausbruches des Ersten Weltkrieges aber nicht zustande. Vom Bulletin erschienen auch nur achtzehn Ausgaben, bis der Krieg ihm ein Ende setzte.[30]

Erster Weltkrieg

Im Vorlauf zum Ersten Weltkrieg verschrie die FVdG die Antikriegsrhetorik der SPD als „kompletten Humbug“.[31] Mit dem Beginn des Krieges gingen die SPD und die freien Gewerkschaften einen Burgfrieden mit dem deutschen Staat ein. Dank dieser Abmachung blieben die gewerkschaftlichen Strukturen unangetastet und die Regierung senkte während des Krieges keine Löhne. Ihrerseits unterstützten die Gewerkschaften keine neuen Streiks, beendeten bereits begonnene und nahmen an der Kriegsmobilisierung teil. Das Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst von 1916 schuf Betriebsräte und paritätische Schiedsgerichte und zementierte somit die Kooperation zwischen Arbeitgebern, Gewerkschaften und dem Staat weiter.[32]

Die FVdG dagegen beteiligte sich als einzige Arbeiterorganisation nicht am deutschen Burgfrieden.[33] Die Gewerkschaft behauptete, der Kriegspatriotismus sei mit dem proletarischen Internationalismus unvereinbar und dass der Krieg nichts als eine nur noch intensivere Ausbeutung der Arbeit herbeiführen könne. Tatsächlich fiel der durchschnittliche Reallohn im Verlauf des Krieges in Deutschland um etwa 55 Prozent. Wenngleich die freien Gewerkschaften mit dem deutschen Staat schnell darin einig waren, dass Russland und Großbritannien am Kriegsausbruch schuld seien, hielt die FVdG dagegen, dass die eigentliche Kriegsursache der Imperialismus sei und dass man den Schuldigen nicht endgültig bestimmen könne, bis der Krieg vorbei sei. Sie lehnte auch Begriffe wie Nation oder nationale Identität, die zur Legitimation des Krieges herhielten, ab und behauptete, es gebe in Deutschland keine gemeinsame Sprache, Herkunft und Kultur – die vermeintlichen Grundlagen einer Nation. Weiter behaupteten die Zeitungen der FVdG, der Krieg widerlege den historischen Materialismus, da die Massen sich in einen Krieg gestürzt hätten, der ihren eigenen materiellen Interessen zuwiderlaufe.[34]

Nachdem Fritz Kater and Max Winkler den syndikalistischen Antimilitarismus in der Ausgabe Des Pioniers vom 5. August, 1914 nochmals beteuerten, wurde diese Zeitung verboten. Drei Tage später kritisierte Die Einigkeit die Haltung der SPD gegenüber dem Krieg und wurde deshalb fortan ebenso unterdrückt. Die FVdG reagierte sofort, indem sie ein wöchentliches Mitteilungsblatt zu veröffentlichen begann. Nachdem auch es im Juni 1915 verboten wurde, startete die Vereinigung das zweiwöchentliche Rundschreiben, welches bis zum Mai 1917 überlebte. Schon in den ersten Tagen des Krieges wurden FVdG-Aktivisten in Köln, Elberfeld, Düsseldorf, Krefeld und anderen Städten festgenommen – manche von ihnen blieben dann bis zu zwei Jahre lang unter Hausarrest. Die FVdG erlebte eine starke Unterdrückung vonseiten der Regierung. Während die regulären Treffen der Gewerkschaft regelmäßig verboten wurden, verhinderten die Behörden in Düsseldorf gar die Treffen des syndikalistischen Chors.[35] Ein weiteres Problem für die Gewerkschaft bestand darin, dass viele ihrer Mitglieder zum Wehrdienst eingezogen wurden. Die Hälfte aller Berliner Bauarbeiter, immerhin die größte Teilgewerkschaft der FVdG, wurden zum Kriegsdienst gezwungen. An manchen Orten wurden alle Mitglieder der FVdG eingezogen.[36]

Wenngleich die FVdG betonte, „das Ziel ist alles und […] muss alles sein“ – eine Anspielung auf Bernsteins Formel: „Das Endziel, was es immer sei, ist mir Nichts, die Bewegung alles“ –, war sie nicht dazu in der Lage, viel anzurichten, außer ihre eigenen Strukturen während des Ersten Weltkrieges am Leben zu halten. Unmittelbar nach Kriegsausbruch versuchte die FVdG, ihre Antikriegsdemonstrationen fortzuführen, aber sie erwiesen sich als unfruchtbar. Obgleich sie den Burgfrieden und den Militarismus ohne Unterbrechung kritisierte, waren ihr bis auf einige kleine Ausnahmen – insbesondere der Widerstand der Zimmermannsgewerkschaft gegen die Sonntagsarbeit – keine Arbeitskämpfe möglich.[37] Zugleich erhielt die FVdG auch Unterstützung aus dem Ausland. Die von Armando Borghi angeführte Fraktion in der italienischen USI, eine antimilitaristische Minderheit in der CGT, die niederländische NAS sowie spanische, schwedische und dänische Syndikalisten waren sich alle mit der FVdG in ihrer Ablehnung des Krieges einig.[38]

Mit der Fortdauer des Weltkrieges wuchs in Deutschland die Kriegsmüdigkeit. Die ersten Streiks in Deutschland seit Beginn des Krieges brachen 1915 aus und wuchsen dann sowohl, was ihre Häufigkeit angeht, als auch bezüglich ihrer Größe stetig an. Die Rolle der Gewerkschaften als Vermittler zwischen Arbeitgebern und Arbeitern führte schon bald zu Konflikten zwischen der Basis und den Gewerkschaftsfunktionären und die Mitgliederzahlen der Freien Gewerkschaften schwanden. Entsprechend spaltete sich auch die Reichstagsfraktion der SPD, bezüglich der Frage, ob der Krieg weiter zu unterstützen sei.[39] Die Februarrevolution im Jahre 1917 in Russland wurde von der FVdG als ein Ausdruck des Wunsches der Menschen nach Frieden gewertet. Die Syndikalisten schenkten der Rolle, die der Generalstreik in dieser Revolution spielte, besondere Aufmerksamkeit, da sie diesen schon seit Jahren befürworteten. Zur Oktoberrevolution des gleichen Jahres konnte die FVdG nicht öffentlich Stellung beziehen, da das Rundschreiben vor ihrem Ausbruch schon verboten war.[40]

Novemberrevolution und Neugründung als FAUD

Manchen Quellen zufolge hatte die FVdG bereits im Februar oder März 1918 Einfluss auf einige Streiks in der Rüstungsindustrie, jedoch wurde die Vereinigung erst im Dezember 1918 reichsweit reetabliert. Am 14. Dezember begann Fritz Kater in Berlin mit der Publikation der Zeitung Der Syndikalist als Ersatz für Die Einigkeit. Am 26. und 27. Dezember organisierte Kater eine Konferenz in Berlin, die von 33 Delegierten von 43 lokalen Gewerkschaften besucht wurde. Die Delegierten reflektierten die schwierigen Zeiten während des Krieges und stellten stolz fest, dass die FVdG die einzige Gewerkschaft sei, die ihr Programm den veränderten politischen Bedingungen nicht anpassen musste, da sie ihren antistaatlichen und internationalistischen Prinzipien treu geblieben war.[41] Die Delegierten beteuerten abermals ihre Ablehnung des Parlamentarismus und verweigerten die Teilnahme an der Weimarer Nationalversammlung.[42]

Im Frühling 1919 schrieb Karl Roche ein neues Programm namens „Was wollen die Syndikalisten? Programm, Ziele und Wege der 'Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften'“ für die FVdG. Es wiederholte die Ideen und Parolen der Vorkriegszeit, aber ging auch weiter, indem es die Teilnahme an der parlamentarischen Demokratie kritisierte, da diese den proletarischen Klassenkampf behindere und verwirre. Das Programm rief auch zur Errichtung der Diktatur des Proletariats auf,[43] eine Position, die die neugegründete Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) sowie die Internationalen Kommunisten Deutschlands ködern sollte.[44] Ende 1918 und Anfang 1919 spielte die FVdG in der Streikbewegung im Ruhrgebiet, an der in erster Linie Bergleute beteiligt waren, eine wichtige Rolle. Ihre Aktivisten, insbesondere Carl Windhoff, sprachen regelmäßig auf Demonstrationen der streikenden Arbeiter. Am 1. April begann ein Generalstreik, zu dem die FVdG, die KPD sowie die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) aufriefen. Letztlich beteiligten sich an dem Streik bis zu 75 Prozent der Bergarbeiter in der Region, bis er Ende April von der SPD-Regierung unterdrückt wurde.[45] Nach dem Streik und dem darauffolgenden Zerfall der Allgemeinen Bergarbeiterunion wuchsen die Gewerkschaften der FVdG insbesondere im Ruhrgebiet rapide und unabhängig von den bereits erwähnten Parteien. Dies führte zu einem schlagartigen Anwachsen der Mitgliedszahlen der FVdG. Die Kritik der FVdG an den bürokratischen und zentralistischen Gewerkschaften, ihre Befürwortung der direkten Aktion sowie die vergleichsweise geringen Mitgliedsbeiträge kamen bei den Arbeitern im Ruhrgebiet gut an. Im August 1919 hatte der Verband reichsweit bereits 60.000 Mitglieder. Jedoch lehnten die Bergarbeitergewerkschaften der FVdG im Ruhrgebiet die traditionell von der Vereinigung bevorzugte Organisation nach Berufen ab und bevorzugten stattdessen die simplere Aufteilung nach Sparten.[46]

Das Ende der Zusammenarbeit zwischen der FVdG und den politischen Parteien war teil eines reichsweiten Trends, nachdem Paul Levi, ein ausgesprochener Gegner der Syndikalisten, im März Vorsitzender der KPD wurde. Dann trat auch noch Rudolf Rocker, ein kommunistischer Anarchist und Schüler Kropotkins, im März 1919 der FVdG bei. Er war soeben mit Zwischenstopp in den Niederlanden aus dem Londoner Exil, wo er aktives Teil der jüdischen Anarchistenszene gewesen war, zurückgekehrt. Augustin Souchy, ein der Tradition Gustav Landauers nahestehender Anarchist, trat der Vereinigung ebenso im Jahre 1919 bei. Beide gewannen in der Organisation rasch Einfluss und waren als Antimarxisten gegen eine allzu enge Zusammenarbeit mit den Kommunisten.[47]

Nichtsdestotrotz fusionierte die rheinländisch-westfälische Sektion der FVdG mit einigen kleineren linkskommunistischen Gewerkschaften zur Freien Arbeiter-Union (FAU) im September 1919. Die Syndikalisten der FVdG stellten das größte und stärkste Lager in der neuen FAU. Das Programm der FAU war das Ergebnis von Kompromissen zwischen den Teilgewerkschaften der Union, spiegelte aber auch den beträchtlichen Einfluss der FVdG wider.[48]

Schon bald wurde die Entscheidung gefällt, die Vereinigung aus Rheinland-Westfalen auf reichsweiter Ebene fortzusetzen. Der 12. Kongress der FVdG, der vom 27. bis zum 30. Dezember stattfand, wurde zum Gründungskongress der Freien Arbeiter-Union Deutschlands (FAUD). Allerdings hatten die meisten Linkskommunisten, darunter das einflussreiche Mitglied Karl Roche, zu diesem Zeitpunkt der FAU in Rheinland-Westfalen bereits den Rücken gekehrt oder bereiteten gerade ihren Austritt vor. Die meisten von ihnen traten schon bald der Allgemeinen Arbeiter-Union Deutschlands (AAUD), die im Februar 1920 gegründet wurde, bei. So wurde Rockers durch und durch anarchistische „Prinzipienerklärung des Syndikalismus“, die er auf Bitte der Geschäftskommission verfasst hatte, ohne weitere Kontroverse zum Programm der FAUD gewählt. Die FAUD lehnte marxistische Begriffe und Vorstellungen, wie die Diktatur des Proletariats komplett ab. Nach Angaben der Geschäftskommission wurde der Kongress von 109 Delegierten, die 111.675 Mitglieder repräsentierten, besucht, eine im Vergleich zu viereinhalb Monaten zuvor doppelt so hohe Mitgliederzahl.[49]

Literatur

- Hans-Manfred Bock: Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918 bis 1923: Ein Beitrag zur Sozial- und Ideengeschichte der frühen Weimarer Republik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1993, ISBN 3-534-12005-1.

- Hans-Manfred Bock: Anarchosyndikalismus in Deutschland. Eine Zwischenbilanz. In: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Band 25, 1989, S. 293–358.

- Hans-Manfred Bock: Anarchosyndicalism in the German Labour Movement: a Rediscovered Minority Tradition. In: Marcel van der Linden, Wayne Thorpe (Hrsg.): Revolutionary Syndicalism: an International Perspective. Scolar Press, Aldershot 1990, ISBN 0-85967-815-6, S. 59–79 (englisch).

- Helge Döhring: Syndikalismus in Deutschland 1914–1918 "Im Herzen der Bestie". Edition AV, Lich 2013, ISBN 978-3-86841-083-9.

- Dieter Fricke: Die deutsche Arbeiterbewegung 1869–1914: Ein Handbuch über ihre Organisation und Tätigkeit im Klassenkampf. Dietz Verlag, Berlin 1976.

- Dirk H. Müller: Gewerkschaftliche Versammlungsdemokratie und Arbeiterdelegierte vor 1918. Colloquium-Verlag, Berlin 1985, ISBN 3-7678-0650-9.

- Dirk H. Müller: Syndicalism and Localism in the German Trade Union Movement. In: Wolfgang J. Mommsen, Hans-Gerhard Husung (Hrsg.): The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880–1914. George Allen & Unwin, London 2003, ISBN 0-04-940080-0, S. 239–249 (englisch).

- Klaus Schönhoven: Localism–Craft Union–Industrial Union: Organizational Patterns in German Trade Unionism. In: Wolfgang J. Mommsen, Hans-Gerhard Husung (Hrsg.): The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880–1914. George Allen & Unwin, London 2003, ISBN 0-04-940080-0, S. 219–235 (englisch).

- Hartmut Rübner: Freiheit und Brot. Libertad-Verlag, Berlin 1994, ISBN 3-922226-21-3.

- Dieter Schuster: Chronologie der deutschen Gewerkschaftsbewegung von den Anfängen bis 1918. 2000, abgerufen am 11. Oktober 2006.

- Wayne Thorpe: Keeping the Faith: The German Syndicalists in the First World War. In: Central European History. Band 33, Nr. 2, Juni 2000, ISSN 0008-9389, S. 195–216, doi:10.1163/156916100746301 (englisch).

- Wayne Thorpe: The European Syndicalists and War, 1914–1918. In: Contemporary European History. Band 10, Nr. 1, März 2001, ISSN 0960-7773, S. 1–24, doi:10.1017/S0960777301001011 (englisch).

- Angela Vogel: Der deutsche Anarcho-Syndikalismus: Genese und Theorie einer vergessenen Bewegung. Karin Kramer Verlag, Berlin 1977, ISBN 3-89756-070-6.

- Wayne Westergard-Thorpe: Towards a Syndicalist International: The 1913 London Congress. In: International Review of Social History. Band 13, 1978, ISSN 0020-8590, S. 33–78 (englisch).

Einzelnachweise

- Vgl. Rübner 1994, S. 23; Bock 1989, S. 296; Angela Vogel: Der deutsche Anarcho-Syndikalismus: Genese und Theorie einer vergessenen Bewegung. S. 33–37.

- Angela Vogel: Der deutsche Anarcho-Syndikalismus: Genese und Theorie einer vergessenen Bewegung. S. 39 und Schönhoven 1985, S. 220.

- Dieter Schuster: Chronologie der deutschen Gewerkschaftsbewegung von den Anfängen bis 1918. 2000.

- Dieter Fricke: Die deutsche Arbeiterbewegung 1869–1914: S. 746.

- Vgl. Angela Vogel: Der deutsche Anarcho-Syndikalismus: Genese und Theorie einer vergessenen Bewegung. S. 46–47.

- Vgl. Bock 1989, S. 299–300.

- Vgl. Angela Vogel: Der deutsche Anarcho-Syndikalismus: Genese und Theorie einer vergessenen Bewegung. S. 47.

- Vgl. Bock 1989, S. 298–299.

- Vgl. Müller 1985a, S. 140–145, 148; Bock 1990, S. 60; Müller 1985b, S. 245.

- Vgl. Angela Vogel: Der deutsche Anarcho-Syndikalismus: Genese und Theorie einer vergessenen Bewegung. S. 53–55.

- Vgl. Müller 1985a, S. 140–141.

- Vgl. Müller 1985a, S. 141.

- Vgl. Angela Vogel: Der deutsche Anarcho-Syndikalismus: Genese und Theorie einer vergessenen Bewegung. S. 53–55.

- Vgl. Müller 1985a, S. 146–147.

- Vgl. Müller 1985a, S. 151–155.

- Vgl. Müller 1985b, S. 246.

- Vgl. Müller 1985a, S. 170–172.

- Vgl. Angela Vogel: Der deutsche Anarcho-Syndikalismus: Genese und Theorie einer vergessenen Bewegung. S. 56.

- Vgl. Müller 1985a, pg 173–174

- Vgl. Müller 1985a, S. 179–180.

- Vgl. Angela Vogel: Der deutsche Anarcho-Syndikalismus: Genese und Theorie einer vergessenen Bewegung. S. 56–57; Müller 1985a, S. 179–181.

- Hans-Manfred Bock: Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918 bis 1923. S. 29.

- Vgl. Müller 1985a, S. 183–185.

- Vgl. Müller 1985a, S. 186–187; Angela Vogel: Der deutsche Anarcho-Syndikalismus: Genese und Theorie einer vergessenen Bewegung. S. 59–60; zitiert nach Angela Vogel: Der deutsche Anarcho-Syndikalismus: Genese und Theorie einer vergessenen Bewegung. S. 60.

- Vgl. Bock 1989, S. 301–302.

- Vgl. Hans-Manfred Bock: Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918 bis 1923. S. 31–32.

- Vgl. Bock 1989, S. 306.

- Vgl. Hans-Manfred Bock: Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918 bis 1923. S. 33–37.

- Vgl. Rübner 1994, S. 46–47.

- Vgl. Westergard-Thorpe 1978, S. 35–37, 55, 57–59, 65–66, 70, 74.

- Vgl. Thorpe 2000, S. 197.

- Vgl. Thorpe 2000, S. 200.

- Vgl. Thorpe 2000, S. 195.

- Vgl. Thorpe 2000, S. 199–200, 205–206.

- Vgl. Thorpe 2000, S. 197–198.

- Vgl. Thorpe 2000, S. 202.

- Vgl. Thorpe 2000, S. 197–202.

- Vgl. Thorpe 2000, S. 207–208.

- Vgl. Thorpe 2000, S. 202–2004.

- Vgl. Thorpe 2000, S. 208–209.

- Vgl. Thorpe 2000, S. 195.

- Vgl. Hans-Manfred Bock: Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918 bis 1923. S. 103–104.

- Vgl. Rübner 1994, S. 35.

- Vgl. Hans-Manfred Bock: Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918 bis 1923. S. 104–105.

- Vgl. Hans-Manfred Bock: Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918 bis 1923. S. 119–120.

- Vgl. Hans-Manfred Bock: Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918 bis 1923. S. 134 und Bock 1990, S. 69.

- Vgl. Hans-Manfred Bock: Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918 bis 1923. S. 118–120.

- Vgl. Hans-Manfred Bock: Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918 bis 1923. S. 134.

- Vgl. Hans-Manfred Bock: Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918 bis 1923. S. 105–107.