Flumioxazin

Flumioxazin ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der N-Phenylphthalimid-Derivate und N-Phenylimide. Sie wird als Herbizid verwendet.

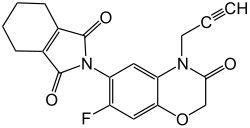

| Strukturformel | |||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||

| Allgemeines | |||||||||||||||||||

| Name | Flumioxazin | ||||||||||||||||||

| Andere Namen |

N-(7-Fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-inyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-en-1,2-dicarboximid | ||||||||||||||||||

| Summenformel | C19H15FN2O4 | ||||||||||||||||||

| Kurzbeschreibung | |||||||||||||||||||

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

| Eigenschaften | |||||||||||||||||||

| Molare Masse | 354,33 g·mol−1 | ||||||||||||||||||

| Aggregatzustand |

fest[2] | ||||||||||||||||||

| Dichte |

1,51 g·cm−3 (20 °C)[1] | ||||||||||||||||||

| Schmelzpunkt | |||||||||||||||||||

| Dampfdruck |

3,2 mPa (22 °C)[2] | ||||||||||||||||||

| Löslichkeit |

| ||||||||||||||||||

| Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

| Toxikologische Daten | |||||||||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | |||||||||||||||||||

Gewinnung und Darstellung

Flumioxazin kann durch eine mehrstufige Reaktion ausgehend von 3-Fluorphenol mit Chloressigsäure, Salpetersäure, Ethanol, Propargylchlorid und 3,4,5,6-Tetrahydrophthalsäureanhydrid gewonnen werden.[6]

Eigenschaften

Flumioxazin ist ein gelber bis leicht brauner Feststoff, der praktisch unlöslich in Wasser ist.[1][2]

Verwendung

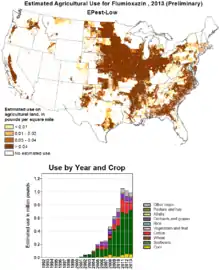

Das Herbizid Flumioxazin[5] wurde von Sumitomo Chemical entwickelt und ist in Kanada für den Einsatz bei Obst-, Gemüse- und Zierpflanzenbau sowie zur Unkrautbekämpfung in Industrieanlagen gegen Ambrosien, Löwenzahn und Nachtschattengewächse zugelassen.[7] In den USA wurde es 2001 für den Einsatz bei Erdnüssen und Sojabohnen eingeführt.[8] Dort wurden 2011 knapp 500 Tonnen eingesetzt.

Die Wirkungsweise beruht auf der Hemmung der Protoporphyrinogen-Oxidase (PPO), einem Enzym, das für die Synthese von Chlorophyll wichtig ist.[9][10] Flumioxazin hat in Wasser eine Halbwertszeit von etwa 2 bis 10 Stunden[11] und in Böden von 12 bis 17 Tagen.[12]

In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind Pflanzenschutzmittel (zum Beispiel Nozomi, Sumimax, Vorox F) zugelassen, die Flumioxazin als Wirkstoff enthalten.[2]

Einzelnachweise

- Datenblatt Flumioxazin PESTANAL®, analytical standard bei Sigma-Aldrich, abgerufen am 14. Juli 2017 (PDF).

- Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der Europäischen Kommission: Eintrag zu Flumioxazin in der EU-Pestiziddatenbank; Eintrag in den nationalen Pflanzenschutzmittelverzeichnissen der Schweiz, Österreichs und Deutschlands, abgerufen am 14. Juli 2017.

- Datenblatt Flumioxazin. Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, abgerufen am 14. Juli 2017 (PDF; 19 kB).

- Eintrag zu N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboxamide im Classification and Labelling Inventory der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA), abgerufen am 1. Februar 2016. Hersteller bzw. Inverkehrbringer können die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung erweitern.

- Eintrag zu Flumioxazin in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 24. Januar 2022. (JavaScript erforderlich)

- Thomas A. Unger: Pesticide synthesis handbook. 1996, ISBN 978-0-8155-1401-5 (Seite 428 in der Google-Buchsuche).

- Engageagro: Flumioxazin Herbicide (Memento vom 11. Januar 2015 im Internet Archive) (PDF; 113 kB).

- Gad Loebenstein, George Thottappilly: The Sweetpotato. 2009, ISBN 978-1-4020-9474-3 (Seite 312 in der Google-Buchsuche).

- J. H. Daugrois, J. W. Hoy, J. L. Griffin: Protoporphyrinogen Oxidase Inhibitor Herbicide Effects on Pythium Root Rot of Sugarcane, Pythium Species, and the Soil Microbial Community. In: Phytopathology. Band 95, Nr. 3, 2005, ISSN 0031-949X, S. 220–226, doi:10.1094/PHYTO-95-0220 (freier Volltext).

- Eintrag zu Flumioxazin. In: Römpp Online. Georg Thieme Verlag, abgerufen am 14. Juli 2017.

- Q. Ashton Acton (Hrsg.): Advances in Ecology Environment and Conservation Research and Application: 2012 Edition. ScholarlyEditions, Atlanta 2012, ISBN 978-1-4649-9111-0 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Thomas J. Monaco, Stephen C. Weller, Floyd M. Ashton: Weed Science: Principles and Practices. John Wiley & Sons, New York 2002, ISBN 978-0-471-37051-2, S. 248 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).