Elektrofahrzeug

Ein Elektrofahrzeug ist ein Verkehrsmittel, das mit elektrischer Energie angetrieben wird. Es können damit Straßenfahrzeuge (Kraftfahrzeuge), Schienenfahrzeuge, Wasserfahrzeuge oder Luftfahrzeuge gemeint sein. Elektrofahrzeugen wird die Antriebsenergie in Form von elektrischer Energie zugeführt. Diese wird in Antriebsbatterien im Fahrzeug gespeichert oder bei Bedarf permanent von außen zugeführt (z. B. Stromschiene, Oberleitung, Induktion). Für batteriebetriebene Fahrzeuge wird international die Abkürzung BEV (Battery Electric Vehicle) genutzt.

.jpg.webp)

Bei Hybridfahrzeugen wird der Elektroantrieb mit einem anderen Antrieb kombiniert und die Fahrzeuge auch über andere Energieträger versorgt, sie gelten deshalb nicht als Elektrofahrzeuge. Ein Pedelec (ein Fahrrad, bei dem der Fahrer von einem Elektroantrieb unterstützt wird) ist ein Human-Elektro-Hybridfahrzeug und wird zu den Hybridfahrzeugen gezählt.

Die Nutzung von Elektrofahrzeugen nennt man Elektromobilität.

Geschichte

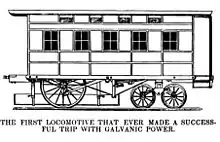

Der Elektromotor war nach der Dampfmaschine die zweite maschinelle Antriebsart für Fahrzeuge. Erst später kam als dritte Antriebsart noch der Verbrennungsmotor hinzu. In den 1830er Jahren soll Robert Anderson bereits einen „Elektrokarren“ gebaut haben. Erste Elektrofahrzeuge für den Schienenverkehr wurden 1842 von Robert Davidson (1804–1894) auf der Strecke Edinburgh–Glasgow, 1851 von Charles Grafton Page (1812–1868) bei Washington, D.C. und 1879 von Werner Siemens in Berlin erprobt bzw. betrieben.

Das erste dreirädrige Elektrofahrzeug für die Straße, das Trouvé Tricycle, wurde von Gustave Trouvé in Paris im Jahr 1881 gebaut. Es wird oft mit dem wenig später gebauten Ayrton & Perry Electric Tricycle verwechselt.[1] Während das Trouvé Tricycle noch den Pedalantrieb besaß (und somit im engen Sinn ein Moped darstellt), konnte das Ayrton & Perry Electric Tricycle nur rein elektrisch betrieben werden.

Als erstes vierrädriges Elektrofahrzeug gilt der Flocken Elektrowagen, der 1888 von dem Coburger Fabrikanten Andreas Flocken entwickelt wurde. Dieses erste „echte“ Elektroauto entstand durch Integration eines Elektroantriebs in einen Kutschwagen. Die Kutschenräder wurden rund ein Jahrzehnt später durch Räder mit Gummibereifung ersetzt, was bis heute bei Elektroautos die übliche Bereifung geblieben ist.

Typen und Bezeichnungen

In Deutschland sind die Bezeichnungen für Elektrofahrzeuge wenig systematisiert und nicht eindeutig. Hier werden Fahrzeugarten entsprechend dem Verzeichnis des deutschen Kraftfahrt-Bundesamtes aufgelistet.[2][3]

Kraftfahrzeuge

§ 54 Abs. 5 lit. m der Straßenverkehrsordnung 1960 bezeichnet als Elektrofahrzeug ein von außen aufladbares Kraftfahrzeug mit einem Antriebsstrang, der mindestens einen nicht-peripheren elektrischen Motor als Energiewandler mit einem elektrisch aufladbaren Energiespeichersystem, das extern aufgeladen werden kann, enthält.

- Krafträder (L) – dazu gehören zwei- und dreirädrige sowie leichte vierrädrige Kraftfahrzeuge

- Kleinkraftrad (L1e, L2e): zulassungsfreies Kraftrad mit Versicherungskennzeichen

- Leichtkraftfahrzeuge (L6e): zulassungsfreies Kraftrad mit Versicherungskennzeichen

- Leichtelektromobil

- Neighborhood Electric Vehicle (NEV)

- Low-speed Electric Vehicle (LEV)

- Kraftrad (L3e, L4e): zulassungspflichtiges Kraftrad mit amtlichem Kennzeichen

- Dreirädrige Kraftfahrzeuge (L5e): zulassungspflichtiges Kraftrad mit amtlichem Kennzeichen

- Leichte vierrädrige Kraftfahrzeuge (L7e): zulassungspflichtiges Kraftrad mit amtlichem Kennzeichen

- (diese Fahrzeugart wird in der Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes als Krafträder geführt)

- Leichtelektromobil

- Neighborhood Electric Vehicle (NEV)

- Medium Speed Electric Vehicle (MEV)

- (diese Fahrzeugart wird in der Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes als Krafträder geführt)

Schienenfahrzeuge

- Elektrische Eisenbahnen, Akkumulatortriebwagen

- S-Bahnen

- U-Bahnen

- Straßenbahn

- Magnetschwebebahn

- Grubenbahn

- Bergbahn und Seilbahn, meistens über den Seilantrieb

- Coaster

Wasserfahrzeuge

Luftfahrzeuge

- Elektroflugzeug

- Elektroluftschiff

- Solarflugzeug

- Elektrohubschrauber wie der Volocopter

Sonstige Elektrofahrzeuge

- Elektrofahrrad ohne Pedalantrieb (mit Tretunterstützung handelt es sich um einen Hybridantrieb)

- Elektrorollstuhl

- TRIKKE eV (electric Vehicle)

- Elektro-Skateboard, elektromotorisierte Rollschuhe/Inline-Skates

- rein elektrisch betriebenes Einrad

- Segway mit nur seitlich schwekbarer Lenkstange

- Brett für breitbeinig darauf gestellte Füße mit einer mittig quer abrollenden Walze oder beidseits längs rollenden Rädern, die über Geschwindigkeitsdifferenz Kurvenfahrt steuern

- E-Kart

- Elektrokarren, Golfmobil

- Elektrostapler

- Solarfahrzeuge

- Fahrerloses Transportfahrzeug

- Ferngesteuerte Fahrzeuge im Spielzeugbereich

- Auslieferungswagen für Milch und andere „nächtliche“ Produkte im Nahbereich

- Konduktwagen – die Bestattung Wien stellte 1991/92 von gas- auf elektrobetriebene um[4]

- Gebäudelift

Literatur

- Franz W. Peren, Nicola Sundermann, Beate Wittop: Das Elektroauto und sein Markt. Campus, Frankfurt am Main 1997, ISBN 978-3-593-35700-3.

- Heike Proff, Matthias Brand, Kurt Mehnert, J. Alexander Schmidt, Dieter Schramm (Hrsg.): Elektrofahrzeuge für die Städte von morgen: interdisziplinärer Entwurf und Test im DesignStudio NRW. Springer Gabler, Wiesbaden 2016, ISBN 978-3-658-08457-8.

- Philipp Richard Rainer Nobis: Entwicklung und Anwendung eines Modells zur Analyse der Netzstabilität in Wohngebieten mit Elektrofahrzeugen, Hausspeichersystemen und PV-Anlagen, Betreuer: Ulrich Wagner. Gutachter: Ulrich Wagner, Christoph Weber. Universitätsbibliothek der TU München 2016, DNB 1110015178 (Dissertation Technische Universität München 2016. Auf mediatum.ub.tum.de (PDF); 11,7 MB), abgerufen am 26. Oktober 2020.

Weblinks

- Frank Didik: History and Directory of Electric Cars from 1834 Liste von Elektroauto-Herstellern seit 1834 (englisch)

- Übersicht aller aktuellen Elektrofahrzeuge (sowohl Prototypen als auch Serienfahrzeuge)

Einzelnachweise

- 2007–2011 Achmed A. W. Khammas In: Buch der Synergie.

- Verzeichnis zur Systematisierung von Fahrzeugen 2012

- KBA: Methodische Erläuterungen zu Statistiken. Stand: Juni 2012.

- http://www.bestattungwien.at/eportal2/ep/programView.do?pageTypeId=75857&channelId=-54064&programId=74431&contentId=77403&contentTypeId=1001 Geschichte der Bestattung Wien, abgerufen am 5. Juni 2016