Düker

Ein Düker (niederdeutsch, entspricht niederländisch duiker, „Taucher“) ist eine Druckleitung zur Unterquerung einer Straße, eines Tunnels, eines Flusses oder von Bahngleisen etc. Die Leitung kann zum Beispiel eine Gas-, Abwasser- oder Trinkwasserleitung oder Öl-Pipeline sein. Sogenannte offene Düker nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren führen Oberflächenwasser (aus Bewässerungsgräben, Entwässerungsgräben, Bächen bis hin zu Flüssen) unter Zufahrten, Straßen, Flüssen, Wasserstrassen (Kanälen) oder anderen den Wasserlauf behindernden Bauwerken hindurch. Es gibt auch Düker, die durch Personal begehbar sind, in denen verschiedene Leitungen (Gas, Wasser, Elektro) verlegt sind.

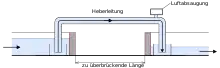

Das Gegenstück zu einem Düker ist die Heberleitung, die zur Überquerung von Straßen[1] oder zur Verbindung von Behältern[2] gebaut wird, sie funktioniert genauso wie U-förmige kommunizierende Röhren, nur dass das "U" um 180° gedreht („auf den Kopf gestellt“) ist. Wesentlich dabei ist, dass die Verbindungsleitung vollständig mit Flüssigkeit gefüllt ist und ihre Anschlüsse an die Gefäße beidseitig unterhalb deren Flüssigkeitsspiegel münden, sodass kein Luftzutritt in die Heberleitung erfolgt.[anm 1] Die Flüssigkeitsfüllung wird gewährleistet, indem über eine Saugleitung am höchsten Punkt allfällige Luft herausgesaugt wird und die Saugleitung dann mit einem Absperrventil luftdicht verschlossen wird.[2]

Ein Düker zur Überwindung eines Tales, wie sie schon Römer aus Blei- und Tonrohren bauten, wird eher Siphon genannt.

Bei der Verlegung von Kabeln unter Flüssen spricht man auch von einem Kabeldüker.

Prinzip

Im Düker kann die Flüssigkeit das Hindernis überwinden, ohne dass Pumpen eingesetzt werden müssen. Dabei nutzt man das Prinzip der kommunizierenden Röhren, wonach sich stehende Flüssigkeiten in miteinander verbundenen Röhren stets auf das gleiche Niveau einpegeln. Fließt nun auf einer Seite immer neue Flüssigkeit hinzu, so erreicht sie auf der anderen Seite dasselbe Höhenniveau und kann ohne Höhenverlust (wegen des Dükers) dort weitergeleitet werden. Durch den Druckverlust im geschlossenen Rohr kann sich, nach dem Gesetz von Hagen-Poiseuille, nach dem Düker eine verringerte Fließgeschwindigkeit mit geringerem Volumendurchsatz ergeben.

Bei einem einfachen Durchlass geht der Wasserspiegel frei zur anderen Seite durch. Ein Durchlass läuft leer, wenn kein Wasser mehr ankommt. Ein Düker liegt dagegen tiefer als der Abfluss und muss ggf. leergepumpt werden. Als Zwischenlösung gilt der Halbdüker. Dabei wird die Rohrsohle gegenüber dem Zufluss eingetieft, der Rohrscheitel liegt aber immer über der Flüssigkeit. Ein echter Düker ist immer als Druckrohr ausgebildet.

Bauarten

Für den Bau eines Dükers zur Querung eines Flusses durch eine Pipeline sind verschiedene Bauweisen gebräuchlich.

Bei der Bauweise im offenen Graben wird zunächst ein Graben quer in das Flussbett gebaggert. Wird der Fluss oder Schifffahrtskanal mit einer Spundwand begrenzt, wird der an Land in drei Teilen vormontierte Stahldüker hier wasserdicht eingebunden, der auf- oder absteigende Ast kann anschließend angeschraubt oder angeschweißt werden. Ist das Gewässer mit Böschungen begrenzt, wird der einteilige Stahldüker entweder auf einen Ponton verladen und an der Einsatzstelle per Kran verlegt oder direkt von Land aus per Kran eingeschwommen. Zum Schluss wird ein Sand-Kies-Gemisch in das vorbereitete Dükerbett eingespült, damit dieser mit der Deckschicht gegen Beschädigungen durch Wasserfahrzeuge (beispielsweise beim Ankerwurf) geschützt ist. Anschließend werden das Einlauf- und Auslaufbauwerk angebaut.

Eine weitere Bauweise ist das Vortriebsverfahren, meist im Schildvortrieb. Hierbei werden eine Start- und Zielgrube gebaut, die später meist auch als Ein- und Auslaufbauwerk dienen. Aus der Startgrube gräbt sich die Vortriebsmaschine unter dem Gewässer hindurch bis zur Zielgrube. Das entsprechende Beton-Dükerrohr wird sofort nachgeschoben, sodass hinter der Maschine schon der fertige Düker entsteht.

Kennzeichnung

An Wasserstraßen werden Düker durch eine quadratische Bildtafel mit einem D gekennzeichnet, mit der Schrift der Wasserstraße zugewandt. In anderen Fällen ist die Kennzeichnung uneinheitlich. Oft werden Tafeln mit dem Wort Düker aufgestellt, die von der Landseite aus lesbar sind.

Vermeidung von Ablagerungen

Bei Dükern, die benutzt werden, um Abwasser unter einem Hindernis (Fluss, Tunnel) durchzuleiten, hat der Düker meist einen kleineren Querschnitt (etwa 10–20 %, je nach normalem Rohrquerschnitt) als das am Dükeroberhaupt ankommende und am Dükerunterhaupt abgehende Rohr, um die Fließgeschwindigkeit (hierbei etwa 2 m/s) im Düker zu erhöhen, damit sich in der Dükersohle keine Stoffe absetzen können, die den Düker verstopfen. Problematisch ist jedoch, wie bei Flüssen häufig der Fall, dass die Mengen um mehr als das Hundertfache schwanken können (Regenwetter). Deshalb werden oft mehrere Röhren parallel verlegt und je nach Wasseranfall beschickt. Da das System nicht regelbar ist, kommt es – insbesondere bei stark mit Sinkstoffen belasteten Wässern – zu Ablagerungen, die mit hohem Kostenaufwand beseitigt werden müssen. Abhilfe dazu schafft auch ein eiförmiger Querschnitt des Betonrohrs (mit der "Eispitze" nach unten), der zusätzliche Wassermengen gut aufnehmen kann.

Luftkissendüker

Luftkissendüker sind Düker, deren Querschnitt dem Wasserzufluss angepasst werden kann, um die Fließgeschwindigkeit konstant zu halten. Er besteht aus einem waagerecht liegenden Rohr mit senkrechten Zuläufen. Zu- und Ablauf des Dükers werden durch einen Siphon begrenzt, sodass in den Düker Luft gepumpt werden kann. Diese Luft kann nicht entweichen und reduziert den Querschnitt des Dükers. Strömt wenig Wasser in den Düker, so handelt es sich um ein großes Luftkissen, das den Querschnitt sehr klein macht, kommt mehr Wasser, so wird die Luftmenge reduziert und der Querschnitt vergrößert. Somit erreicht man eine konstante Fließgeschwindigkeit des Wassers. Nach diesem System arbeitet die Hamburger Stadtentwässerung bei einem Düker, der Hamburgs Nordwesten unter der Elbe hindurch mit dem Klärwerk Köhlbrandhöft Nord verbindet. Den weltweit größten Betriebsbereich von minimal 10 l/s und maximal 8800 l/s, also 1:880, weist der Luftkissendüker am Wiener Platz[3] in Dresden auf.

Dass der Nachteil dieses System sei schwer zu sein, um nicht aufzuschwimmen entspricht nicht der Praxis. Das Luftkissen soll wegen des Auftriebs den Düker nach oben drücken, weshalb er schwer oder schwere Fundamente haben müsse. Die Luft erzeugt Auftrieb, aber einerseits wirkt die Stahlbetonröhre selbst entgegen, und andererseits wird der passive Erddruck aktiviert.

Beispiele

- In Koblenz verbindet der 370 m lange Rheindüker die Altstadt mit dem Stadtteil Ehrenbreitstein. Der 1979–1982 errichtete Düker liegt dabei 16 m unter der Flusssohle des Rheins und dient der Wasserversorgung/-entsorgung.[4]

- Fernwärmedüker (2 mal DN 400) durch die Traisen für die Wärmetransportleitung Dürnrohr St. Pölten[5]

- Eine Dükerleitung verbindet den Wasserentnahmeturm mit dem Heinrich-Geis-Stollen auf der gegenüberliegenden Uferseite der Kalltalsperre in der Nordeifel.

- Der Elbdüker am Flügelweg in Dresden wird seit 1907 genutzt, um das Abwasser der linkselbischen Altstadt unter der Elbe hindurch in die rechtselbische Kläranlage Dresden-Kaditz zu leiten. Er besteht aus einem Rohr von 105 cm Durchmesser, dem Trockenwetterrohr, welches ständig durchflossen wird, und einem Rohr von 200 cm Durchmesser, dem Regenwetterrohr, das die bei Regenwetter anfallenden größeren Wassermengen aufnimmt.[6] Der Doppeldüker unterquert die Elbe auf einer Länge von 117 m. Einschließlich Ein- und Auslaufstrecke ist der Düker 300 Meter lang und wird durch zwei Bauwerke, die Dükerkammern, begrenzt. Einmal im Jahr muss ein Taucher den Düker reinigen.[7]

Technische Zeichnung der Dükeranlage am Flügelweg unter der Elbe

Technische Zeichnung der Dükeranlage am Flügelweg unter der Elbe Bau des Dresdner Elbdükers

Bau des Dresdner Elbdükers

- Ein Luftkissendüker mit DN 2.400 führt in Dresden eine Mischwasserleitung unter dem in den 1990er Jahren neugebauten Tunnel am Wiener Platz.[3]

- Insgesamt 13 Düker gewährleisten, dass der teilweise auf der Tertiären Trennschicht aufsitzende S-Bahn-Tunnel zum Flughafen München nicht den Grundwasserfluss behindert.

- In Lübeck entwässert ein Düker die seit dem Mittelalter gestaute Wakenitz unter dem Elbe-Lübeck-Kanal hindurch.

- Das Wasser der Lethe wird mit Dükern unter der Hunte hindurchgeleitet.

- Das Wasser des Auer Mühlbachs in München wird mit einem Düker unter der Isar hindurchgeleitet.

- Ein Düker führt den Leinakanal bei Gotha unter der Thüringer Bahn hindurch.

- Emscher-Durchlass, umgangssprachlich oft Emscher-Düker unter dem Rhein-Herne-Kanal (Durchlass, kein eigentlicher Düker)

- Durch einen Düker bei Wendschott, einem nordöstlichen Ortsteil von Wolfsburg, unterquert die Aller den Mittellandkanal.

- Durch einen Düker bei Braunschweig-Watenbüttel unterquert die Oker ebenfalls den Mittellandkanal (Koordinaten: 52° 18′ 43″ N, 10° 27′ 49″ O).

- Durch einen Düker bei Bramsche im Ortsteil Pente unterquert die Hase den Mittellandkanal.

- Die NWO-Erdölpipeline quert per Düker bei Leverkusen den Rhein.

- Die NDO-Erdölpipeline quert per Düker bei Wilhelmshaven das Jadefahrwasser.

- Der Donaudüker in Linz, Österreich, wurde 1978 pressgebohrt und führt Abwasser und andere Leitungen. In einem weiteren Düker bei Linz (2004) quert Erdgas der Oberösterreichischen Ferngas die Donau.

- Ein Donaudüker findet sich auch in Wien: Wiener Kanalisation#Linker Donausammelkanal

- Ein 1926 errichteter Düker führte die Panke in Berlin unter der Chausseestraße hindurch zur Spree. Im Zeitraum der Berliner Mauer wurde er als möglicher Fluchtweg zerstört. Ab 2008 erfolgte die Wiedererrichtung des Dükers.

- Der Elting-Mühlenbach wird an Flusskilometer 11,5 unter dem Dortmund-Ems-Kanal hindurchgeleitet.

- Seit 1969 werden die Abwässer der linksrheinischen Altstadt von Konstanz und der Stadt Kreuzlingen (CH) unter dem Rhein in die rechtsrheinisch gelegene Kläranlage geleitet.

- Der 20 m hohe und 140 m lange Aquädukt über den Fluss Zschopau ist Teil der 1907 gebauten Trinkwasserzuleitung zur Stadt Chemnitz, die an dieser Stelle mit Hilfe eines Dükers auf beiden Seiten des Tales einen Höhenunterschied von 80 m überwindet.[8]

- In Frankfurt am Main wurde ein neuer Abwasserdüker bei Main-km 18,67 gebaut, der parallel zum bestehenden Düker durch den Main (bei Strom-km 18,60) führt und beidseitig mittels Anschlussleitungen an die bestehende Druckleitung (vom Pumpwerk Kelsterbach bis zur ARA Sindlingen) angeschlossen wird. Er wurde in offener Bauweise (Nassbaggerverfahren) als Gussleitung (1 × DN 500) gebaut. Die Inbetriebnahme erfolgte im Juni 2011. Die Baukosten betrugen rund 3,2 Mio. Euro.[9]

- In Südfrankreich unterquert der Canal du Bas-Rhône Languedoc (ein Bewässerungskanal von der Rhône zum Gebiet Languedoc) nordöstlich der Stadt Lunel in einem Düker den Fluss Vidourle. Die Sohle des Flusses liegt einige Meter tiefer als die Kanalsohle. Im Auslaufbauwerk sind drei Klappen aus Stahl eingebaut, die den Rückfluss des Wassers nach Osten verhindern sollen. (Koordinaten: 43° 42′ 29″ N, 4° 9′ 42″ O).

- Düker und Siphons im Verlauf der II. Wiener Hochquellenleitung.

- Ein Düker führt die Volkach unter dem Main-Kanal bei der Stadt Volkach hindurch.

- Der Federbach unterquert den Karlsruher Rheinhafen durch einen Düker.

- Zwei Düker, die Kraftwerksaufschlagwasser führen, befinden sich in Oberbayern. Bei Winhöring unterquert das Wasser im Isen-Kraftwerkskanal den Fluss Isen kurz vor dem Kraftwerk. In Burgkirchen unterquert in einem Düker der Alzkanal die Bahnstrecke Mühldorf–Burghausen.

In Schwäbisch Hall unterquert ein Kraftwerkskanal, der mehrere 100 m oberhalb vom Kocher links abgezweigt wird (an Alter Spinnerei), beim Ortsteil Gelbingen den gleichen Fluss, um dann nach kurzer weiterer Kanalstrecke in einem Stollen den Neuberg nordwärts zu unterqueren, um dort ein Kleinkraftwerk anzutreiben. Der Kocher beschreibt indes einen weiten Mäanderbogen gegen den Uhrzeigersinn um den inkompletten Umlaufberg Neuberg. Die Bauwerke stammen aus dem 19. Jahrhundert.

Weblinks

Anmerkungen

- Die maximale Höhe einer Heberleitung ist von Luftdruck und Schwerkraft begrenzt. Bei einem Luftdruck von , einer Schwerebeschleunigung von und einer Dichte der Flüssigkeit von beträgt die maximale Höhe höchstens . Ab dieser Höhe würde ein Vakuum entstehen, meist wird die Flüssigkeit jedoch vorher schon gasförmig.

Einzelnachweise

- Düker- und Heberleitungen

- Über die Verwendung des Steinzeugs in der Chemischen Industrie, Zeitschrift für angewandte Chemie, 36. Jahrgang, Seiten 445–452, 1923, https://doi.org/10.1002/ange.19230366102

- Luftkissendüker am Wiener Platz in Dresden (Memento vom 25. August 2006 im Internet Archive) (PDF, 276 kB)

- Koblenzer Tunnel „Rheindüker“: Daten/Fakten und Hofmann-Göttig mit Kommunalpolitikern auf dem Weg durch den „Rheindüker“.

- Ausführlicher Baubericht eines Dükers auf den Seiten 32 bis 42: Andreas Oberhammer: Die längste Fernwärmeleitung Österreichs. Bericht über die Planung, den Bau und die Qualitätssicherung; Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen; März 2010 (Memento vom 6. Juli 2011 im Internet Archive) (PDF, 15,4 MB); Stand 2. April 2010.

- Sächsische Zeitung: Ein neues Kanal-Zeitalter beginnt vom 8. März 2010.

- Sächsische Zeitung: Abtauchen in den Kanal vom 13. Mai 2006.

- Vom Bau der Wasserleitung Neunzehnhain-Einsiedel. In: Industrie des Erzgebirges und Vogtlandes. XIX Auflage. Organ des Vereins Erzgebirger zu Dresden, 1907, S. 199 (online [abgerufen am 21. August 2009]).

- Amtsblatt Frankfurt am Main (23. Februar 2010 / Nr. 8, 141. Jhg.) Seite 7 von 16; Lagebericht 2011 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Frankfurt am Main.