Berlin-Niederschönhausen

Niederschönhausen ist ein Berliner Ortsteil im Bezirk Pankow. Das Stadtgebiet ist geprägt von alten Villen und Mietshäusern. Hier befindet sich auch das Schloss Schönhausen.

Der Nebenname Pankow-Schönhausen ist ein Hinweis auf den angrenzenden Ortsteil Pankow. Vertreter der alten Bundesrepublik betrachteten und bezeichneten den Ortsteil Niederschönhausen metonymisch als Pankow, weil hier bis 1960 führende DDR-Politiker bis zum Umzug in die Waldsiedlung Bernau ihren Wohnsitz hatten.

Geographie

Niederschönhausen liegt nördlich und nordwestlich des Ortskerns von Pankow, die Berliner Nordbahn markiert die westliche Grenze. Im Norden grenzt Niederschönhausen an den Ortsteil Rosenthal, im Westen an Französisch Buchholz.

Ortslagen

Zu Niederschönhausen gehören neben dem namensgebenden Ort die Ortslagen

Geschichte

Entwicklung

Das Fehlen von spätslawischen Siedlungsresten deutet darauf hin, dass Niederschönhausen sich als Straßendorf entwickelte. Erste Hinweise auf eine Siedlung gibt es von etwa 1230, zu der später in der südlichen Hälfte ein Gut hinzukam. Um 1250 wurde die Dorfkirche Niederschönhausen erbaut. Im Landbuch Karls IV. von 1375 wurde das Dorf erstmals als Schonenhusen inferior und Nydderen Schonhusen urkundlich erwähnt. Es hatte 48 Hufen, davon vier Pfarrhufen (Wedemhof) und zehn Ritterhufen sowie einen Krug. Im Jahr 1450 waren es 52 Hufen, weil noch zwei Kirchenhufen dazugekommen waren. Die Ritterhufen und die Abgaberechte gegenüber den Hüfnern wechselten mehrfach zwischen mehreren bekannten märkischen Adelsfamilien.

1691 erwarb Kurfürst Friedrich III. das Dorf. Ein am Ende des 17. Jahrhunderts erbautes einfaches Schloss wurde 1704 repräsentativ umgebaut. Friedrich II. schenkte das Schloss Schönhausen im Jahr 1740 seiner Frau Elisabeth Christine, die es abgesondert vom König bis 1797 bewohnte.

„Nieder-Schönhausen, Kirchdorf im Nieder=Barnimer Kreise, 1 M. nördlich von Berlin, vor dem Schönhauser Thore, hat ein Königliches Schloss mit großem Park […] und vielen Landhäusern von Berlinern.“

Seit dem 20. Jahrhundert

Bis zur Gründung von Groß-Berlin im Jahr 1920 war Niederschönhausen eine eigenständige Landgemeinde im Landkreis Niederbarnim der preußischen Provinz Brandenburg. Mit der Eingemeindung verbesserte sich die Infrastruktur des Ortes. So wurde der Lauf der Panke reguliert und der Rosensche Park ausgestaltet.[2]

In der Zeit des Nationalsozialismus entwickelte der Generalbauinspektor Berlins einen Interessengebietsplan, der dazu führte, dass die vorhandene Wohnbebauung verdichtet und weitere Wohnsiedlungsgebiete in Niederschönhausen erschlossen wurden. In dieser Zeit waren viele Juden gezwungen, ihre Immobilien zu verkaufen. In den Bezirksakten sind besonders häufig Eigentumsübertragungen um die Uhland-, Lindenberger, Blankenburger und Waldstraße dokumentiert.[3]

Im Jahr 1949 wurden das Schloss und der naheliegende Majakowskiring mit den Wohnvillen der führenden DDR-Politiker quasi zum politischen Zentrum der DDR. Das Schloss war Amtssitz des Präsidenten (bis 1960) und des Vorsitzenden des Staatsrats der DDR (bis 1964). Das umzäunte und bewachte Areal hieß bei den Anwohnern auch das „Städtchen“. Mit dem 1960 erfolgten Umzug in die Waldsiedlung bei Wandlitz wurde ab 1973 das Gebiet auch für die „normale Bevölkerung“ geöffnet.

In der Wendezeit tagte 1989/1990 in den Nebengebäuden des Schlosses der Runde Tisch. Zudem fanden hier wesentliche Teile der Zwei-plus-Vier-Verhandlungen statt.

Bevölkerung

|

|

Quelle: Statistischer Bericht A I 5. Einwohnerinnen und Einwohner im Land Berlin am 31. Dezember. Grunddaten. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (jeweilige Jahre)[4]

Sehenswürdigkeiten

Bei der Eingemeindung des Dorfs Niederschönhausen nach Berlin gab es an der Waldstraße das 1903 errichtete Wasserwerk[3] mit einem Wasserturm. Technik und Turm wurden bis 1928 beseitigt. Das Hauptgebäude ist erhalten und dient als privates Wohnhaus.[5]

Niederschönhausen zeichnet sich durch eine Bebauung mit Villen und Mietshäusern aus, die vornehmlich um das Jahr 1910 bis in die 1920er Jahre entstanden. Hier befindet sich auch das Schloss Schönhausen, einer der wenigen Schlossbauten Berlins, die den Zweiten Weltkrieg unversehrt überstanden haben. Im 18. Jahrhundert befand sich das Schloss im Besitz der Königin Elisabeth Christine, der Gemahlin König Friedrichs II. Aus dieser Zeit haben sich bedeutende Teile der originalen Ausstattung erhalten. Zu DDR-Zeiten war es zunächst Sitz von Wilhelm Pieck, dem Präsidenten und von Walter Ulbricht, dem Vorsitzenden des Staatsrats der DDR. Nach der Verlegung des Amtssitzes in das Staatsratsgebäude in Berlin-Mitte im Jahr 1964 wurde es Gästehaus der Regierung. Als Ort des Zentralen Runden Tisches und der Zwei-plus-Vier-Gespräche, die die deutsche Wiedervereinigung vorbereiteten, spielte Schloss Schönhausen nach 1989 eine besondere historische Rolle. Inzwischen befindet sich in den Nebengebäuden der Schlossanlage die Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS). Das Schloss ist nach einer umfassenden Sanierung seit 2009 als Museum für den regulären Besucherverkehr geöffnet.

Am Majakowskiring steht das Johannes-R.-Becher-Haus, wie es bis 1990 offiziell hieß. Dort wohnte der Schriftsteller Johannes R. Becher bis zu seinem Tod, der unter anderem den Text zur DDR-Nationalhymne schrieb. Seit den 1990er Jahren ist in dem Haus ein privates Unternehmen untergebracht.

Rund 500 Meter westlich des Majakowskirings entstand ab 1950 nach einem Beschluss der DDR-Regierung um die Straße 201 herum die Künstlersiedlung Erich Weinert.

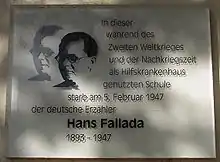

Zudem ist Niederschönhausen einer der wenigen Ortsteile im Bezirk Pankow, in dem es noch ein Kino gibt, den Blauen Stern an der Ecke Hermann-Hesse-/Waldstraße. Aus Niederschönhausen stammt Max Skladanowsky, der 1895 ein Patent auf seinen Projektionsapparat Bioscop beantragt hatte und seine selbstgedrehten Filme erstmals am 1. November 1895 im Varieté Wintergarten öffentlich vorführte. Er gilt damit neben den Brüdern Auguste und Louis Lumière und Thomas Alva Edison als Kinopionier. In Niederschönhausen, wo er in der Waldowstraße gewohnt hat, liegt er auch begraben – auf dem Friedhof IV am Herthaplatz. Dort befindet sich auch das Ehrengrab der Stadt Berlin für Carl von Ossietzky. Dieser starb im Krankenhaus Nordend, das Anfang 2006 abgerissen wurde. Im zeitweilig als Lazarett genutzten Schulgebäude an der Blankenburger Ecke Buchholzer Straße wurde 1947 Hans Fallada behandelt. Hier starb er im selben Jahr.

In Niederschönhausen sind Kirchenbauten beider Konfessionen vertreten: die evangelische Friedenskirche und die katholische Kirche St. Maria Magdalena.

Niederschönhausen ist ein grüner Ortsteil, der Schlosspark Schönhausen, die Schönholzer Heide, der Brosepark und der Friedhof Pankow III liegen hier.

Verkehr

Die Straßenbahnlinie M1 verbindet Niederschönhausen mit dem S- und U-Bahnhof Pankow und der Berliner Innenstadt. Mehrere Buslinien erschließen den Ortsteil.

Besondere Bedeutung für den Straßenverkehr hat der Straßenzug Grabbeallee–Hermann-Hesse-Straße–Dietzgenstraße (Bundesstraße 96a). Der Pastor-Niemöller-Platz im Zentrum des Ortsteils ist Knotenpunkt mehrerer Hauptstraßen in die benachbarten Ortsteile.

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter von Niederschönhausen

- Friedrich Nietner (1766–1824), Hofgärtner

- Martin Brendel (1862–1939), Astronom

- Hans Reicher (1895–1963), Bildhauer

- Ossi Oswalda (1898–1947), Schauspielerin

- Wilhelm Siemer (1904–1991), Missionar und Pfarrer

- Maria Matray (1907–1993), Schauspielerin

Mit Niederschönhausen verbundene Persönlichkeiten

- Königin Elisabeth Christine (1715–1797), lebte im Schloss Schönhausen

- Emma Ihrer (1857–1911), Politikerin (SPD), lebte in der Marthastraße 10

- Max Skladanowsky (1863–1939), Wegbereiter des Films, lebte in der Waldowstraße 28

- Wilhelm Pieck (1876–1960), Präsident der DDR, lebte am Majakowskiring 29

- Arnold Zweig (1887–1968), Schriftsteller, lebte in der Homeyerstraße 13

- Max Lingner (1888–1959), Maler und Grafiker, lebte in der Beatrice-Zweig-Straße 2

- Erich Weinert (1890–1953), Schriftsteller, lebte in der Heinrich-Mann-Straße

- Johannes R. Becher (1891–1958), Dichter, lebte am Majakowskiring 34

- Hans Fallada (1893–1947), Schriftsteller, lebte am Rudolf-Ditzen-Weg 19

- Walter Ulbricht (1893–1973), Vorsitzender des Staatsrats der DDR, lebte am Majakowskiring 28/30

- Otto Grotewohl (1894–1964), Ministerpräsident der DDR, lebte am Majakowskiring 46/48

- Hanns Eisler (1898–1962), Komponist, lebte in der Pfeilstraße 9

- Ernst Busch (1900–1980), Sänger und Schauspieler, lebte in der Leonhard-Frank-Straße 11

- Ruthild Hahne (1910–2001), Bildhauerin, lebte in der Beatrice-Zweig-Straße 1

- Harald Hauser (1912–1994), Schriftsteller, lebte in Niederschönhausen

- Erich Honecker (1912–1994), Vorsitzender des Staatsrats der DDR, lebte am Rudolf-Ditzen-Weg 14

- Kurt Sanderling (1912–2011), Dirigent, lebte Am Iderfenngraben 47/49

- Stephan Hermlin (1915–1997), Schriftsteller, lebte in der Hermann-Hesse-Straße 39

- Winfried Glatzeder (* 1945), Schauspieler, lebt in Niederschönhausen

- Christoph Dieckmann (* 1956), Journalist und Autor, lebt in Niederschönhausen

- Andrej Hermlin (* 1965), Pianist und Bandleader, lebt in Niederschönhausen

Siehe auch

Literatur

- Hans-Jürgen Rach: Die Dörfer in Berlin. Berlin 1990, ISBN 3-345-00243-4.

Weblinks

Einzelnachweise

- J.G.A. Ludwig Helling (Hrsg.): Geschichtlich-statistisch-topographisches Taschenbuch von Berlin und seinen naechsten Umgebungen. H.A.W. Logier, Berlin 1830. Online bei google-ebooks Abgerufen 20. Dezember 2011

- A Rep 049-08 Nr. 4 im Landesarchiv Berlin: Niederschrift über die Besprechung mit den Vertretern der Gemeinde bzw. Gutsbezirke des zukünftigen Bezirksamts vom 19. und 29. Juli 1920, eingesehen am 22. Mai 2017.

- A Rep 049–08, 240–244. Wohnungsgenehmigungsverfahren Niederschönhausen 1938–1941.

- Statistischer Bericht A I 5 – hj 2 / 20. Einwohnerinnen und Einwohner im Land Berlin am 31. Dezember 2020. Grunddaten. S. 24.

- Wasserwerk und Wasserturm in der Uhlandstraße. In: pankowerchronikdot.de; abgerufen am 23. Mai 2017.