Bürgerenergiegenossenschaft

Bürgerenergiegenossenschaften (oft auch einfach als Energiegenossenschaften bezeichnet) sind Akteure der Energiewirtschaft in der Rechtsform einer Genossenschaft, die zumeist das Ziel einer dezentralen, konzernunabhängigen und ökologischen Energiegewinnung verfolgen. Sie sind eine Form der Bürgerbeteiligung, vorwiegend auf kommunaler oder regionaler Ebene, und bieten die Möglichkeit, an der Energiewende aktiv mitzuwirken. Sie bieten darüber hinaus auch Anlage- und Investitionsmöglichkeiten in lokale und regionale Energieprojekte.

Das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2016/2017 verwendet den allgemeineren Begriff Bürgerenergiegesellschaft. Im EU-Recht werden die Begriffe Bürgerenergiegemeinschaft und Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft verwendet.

Ziele und Verbreitung

Der Geschäftsbetrieb betrifft häufig die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien oder die Beteiligung an solchen Anlagen. Weitere Aktivitäten betreffen die Errichtung und den Betrieb von Blockheizkraftwerken (Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung), die Bürgerbeteiligung an Stadtwerken oder den Kauf und Betrieb von Gas- und Stromnetzen. Auch die Realisierung von Energieeffizienzmaßnahmen wie z. B. die energetische Sanierung von Gebäuden, der Austausch von Beleuchtungsanlagen durch Energiesparende Leuchtmittel (beispielsweise LEDs) und die Beratung der Mitglieder in Energiefragen können Geschäftsmodelle sein. Während manche Genossenschaften zum Zweck der Risikostreuung breite Geschäftsmodelle verfolgen und in verschiedene Technologien investieren, spezialisieren sich andere auf eine bestimmte Technologie, oft Photovoltaik- oder Windkraftanlagen. Diese Genossenschaften werden entsprechend ihrer jeweiligen Technik auch als Solargenossenschaft oder Windenergiegenossenschaft bezeichnet.

In den letzten Jahren wurden in einer Reihe von Staaten Bürgerenergiegenossenschaften gegründet, besonders in Kanada, den USA, im Vereinigten Königreich, Dänemark und Deutschland.[1] Ende 2012 gab es in Deutschland mehr als 700 Bürgerenergiegenossenschaften, während die Zahl der Energiegenossenschaften in den Niederlanden auf 150 bis 300 geschätzt wurde.[2] In Frankreich gibt es mit Enercoop eine Energiegenossenschaft, die sowohl in der dezentralen Produktion von erneuerbaren Energien als auch als Versorgungsunternehmen aktiv ist. Ende 2014 bestand Enercoop aus 10 regionalen Genossenschaften und hatte 23000 Kunden von denen ungefähr 60 % auch Gesellschafter sind.[3] Seit 2011 gibt es das EU-Netzwerk der Energiegenossenschaften REScoop.eu. Im Jahr 2015 hatte es 20 Mitglieder aus 12 Ländern, darunter auch den Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband (DGRV).[4] Anhand der Handelsregistereinträge zählte die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft 249 Energiegenossenschaften in der Schweiz (Stand 2016).[5]

Typischerweise folgen Bürgerenergiegenossenschaften weltweit den sieben Grundsätzen, die 1995 von der International Co-operative Alliance verabschiedet wurden: Freiwillige und offene Mitgliedschaft, demokratische Mitgliederkontrolle, ökonomische Partizipation der Mitglieder, Autonomie und Unabhängigkeit, Ausbildung, Fortbildung und Information, Kooperation mit anderen Genossenschaften und Vorsorge für die Gemeinschaft.[1]

Geschichte (Deutschland)

Bürgerengagement in der Energieversorgung besitzt in Deutschland eine lange Tradition. Bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert wurden in ländlichen Gegenden mehrere Energiegenossenschaften gegründet, um elektrische Energie zu produzieren oder ein Verteilnetz zu bauen und zu betreiben. Hintergrund war, dass von Seiten größerer Energieunternehmen zumeist kein wirtschaftliches Interesse bestand, in dünnbesiedelten Regionen ein Stromnetz aufzubauen, da sich dieses dort aufgrund der geringen Stromabnahme nicht gerechnet hätte.[6] Diese Zahl wuchs in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf ca. 6.000 Elektrizitätsgenossenschaften an, bevor die Zahl ab den späten 1930er Jahren während und nach des Dritten Reiches u. a. infolge von Konzentrationsbemühungen im Energiesektor und Zwangsschließungen wieder sank. Bis 2012 überlebten von diesen nur knapp 50 Genossenschaften.[7]

Als es noch keine flächendeckenden Energieverteilungsnetze gab, wurden somit vielfach Insellösungen der Energieversorgung, insbesondere der Stromversorgung, durch genossenschaftliche Unternehmen, gewährleistet. Mit dem Bau kohle- und ölbefeuerter Großkraftwerke, später auch Kernkraftwerke, sank ab Mitte des 20. Jahrhunderts die Zahl und Bedeutung der Energiegenossenschaften stark ab. Erst mit der Öffnung der Energiemärkte und damit der Möglichkeit für Kunden den Stromanbieter frei zu wählen, ergab sich eine Wiederbelebung genossenschaftlicher Strukturen im Energiesektor. Dies führte dazu, dass sich eine Reihe von Stromverkaufsorganisationen gründete, darunter auch genossenschaftlich organisierte, wie beispielsweise die 1999 gegründete Greenpeace Energy eG oder die 2013 gegründete Bürgerwerke eG.

_in_S%C3%BCdhessen_beteiligt.jpg.webp)

Entwicklung

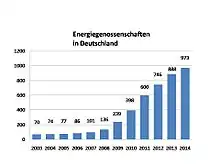

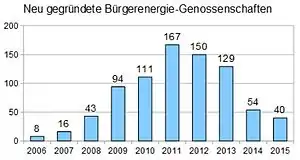

In Verbindung mit der Energiewende und gefördert durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) stieg die Zahl der genossenschaftlich organisierten Energieproduzenten, insbesondere der Bürgersolaranlagenbetreiber seit Anfang der 2000er Jahre. Mehr als die Hälfte aller Genossenschafts-Neugründungen findet derzeit im Bereich Energie, Umwelt, Wasser statt. Von 2006 bis 2015 wurden 812 Bürgerenergiegenossenschaften gegründet.[8] Die meisten Genossenschaften realisieren Projekte mit einem hohen Eigenkapitalanteil von rund 50 Prozent. 10 % der Genossenschaften verkaufen ihren Strom selbst, 52 % planen eine regionale Direktvermarktung. Investitionsschwerpunkt sind Photovoltaikanlagen. Jede zweite Energiegenossenschaft (53 Prozent) plante bei einer Befragung 2013 für die kommenden zwölf Monate zusätzliche Investitionen in Solaranlagen. 41 % der Genossenschaften wollen ebenfalls in Windkraftanlagen investieren; daneben investieren manche Genossenschaften in Blockheizkraftwerke und andere Energieformen.[9][10]

Dabei nahm die Anzahl der Bürgerenergiegenossenschaften insbesondere ab 2008 rasant zu.[11] Von 2008 bis 2011 hat sich die Anzahl von Energiegenossenschaften mit erneuerbaren Energien vervierfacht. Mehr als 150 Energiegenossenschaften wurden allein im Jahr 2011 gegründet. Schon im selben Jahr engagierten sich über 80.000 Bürger in genossenschaftlichen Bürgerkraftwerken und investierten ca. 800 Millionen Euro in die Energiewende. Zumeist handelte es sich um gemeinsame Solaranlagen, an denen bereits kleine Beteiligungen möglich sind. Der Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband würdigte Energiegenossenschaften deshalb als Treiber der Energiewende, da sie Bürgern einen günstigen Rahmen schaffen, sich vor Ort für den Umbau der Energieversorgung zu engagieren und die Akzeptanz für Energieprojekte in der Region steigern.[12]

Bereits 2012 gab es dadurch rund 450 Energiegenossenschaften, von denen etwa 80 Prozent in der Stromproduktion aktiv waren.[13] Dabei produzierten die genossenschaftlich errichteten Bürgerkraftwerke im selben Jahr rund 580 Millionen Kilowattstunden Ökostrom, womit sie rechnerisch jährlich den Strombedarf von 160.000 Haushalten decken können. Regional betrachtet kam es am häufigsten in den großen Flächenländern Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen zu Gründungen.[14] Ende 2013 engagierten sich 888 Energiegenossenschaften für den Ausbau erneuerbarer Energien gegenüber 754 im Jahr 2012 (d. h. plus 18 %).[15] Die Genossenschaften hatten zusammen ca. 136.000 Mitglieder, davon 90 % Privatpersonen. Die Zahl der Mitglieder wuchs damit binnen einen Jahres um über 50 %. Auch die Anzahl der Energiegenossenschaften wuchs weiterhin[16]. Die investierte Summe lag bis 2013 insgesamt bei knapp 1,2 Mrd. Euro, wobei einzelne Energiegenossenschaften bereits ab 50 Euro Einzahlung eine Beteiligung ermöglichten, üblicherweise aber Stückelungen zu 500 oder 1000 Euro vorgesehen sind.[17]

2014 gerieten die Aktivitäten der Bürgerenergiegenossenschaften ins Stocken. Einen wesentlichen Grund hierfür bildeten laut DGRV die unsicheren politischen Rahmenbedingungen durch die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2014 und die Einführung des Kapitalanlagegesetzbuches, die als Hindernis der Bürgerbeteiligung wahrgenommen wurden.[18][19] Infolgedessen erreichte die Zahl der jährlichen Neugründungen von Energiegenossenschaften mit nur 54 im Jahr 2014 einen Tiefstand – noch 2013 waren es 129.[20] Mit den Novellierungen des EEG wurden zunehmend eine Marktorientierung für erneuerbare Energien, Diversifikation der Geschäftsfelder, Kooperationen auf regionaler Ebene mit anderen Energiegesellschaften bzw. deren Dachverbänden wichtig.[21]

Anfangs war zu befürchten, dass die EEG-Novelle 2017 diesen Trend durch ungünstige Rahmenbedingungen der Bürgerenergiegesellschaften noch beschleunigen würde.[22][23] Stattdessen stellt das EEG 2017 insofern einen Ausgleich her, als es Bürgerenergiegesellschaften zwar keinen Festpreis für die Stromeinspeisung gewährt, gleichwohl aber bei der Ausschreibung von Förderkapazitäten unter bestimmten Bedingungen den Zuschlag zuspricht.[24] Infolgedessen erhielten in der ersten Ausschreibungsrunde seit Inkrafttreten des EEG 2017 Bürgerenergiegesellschaften 93 Prozent aller Zuschläge.[25] Auch in der zweiten Ausschreibungsrunde dominierten Bürgerenergiegesellschaften mit 90 Prozent der Zuschläge bzw. 95 Prozent des Zuschlagvolumens. Bei den bezuschlagten Bürgerenergiegesellschaften handelt es sich jedoch nicht um Bürgerenergiegenossenschaften, sondern häufig Unternehmen in der Rechtsformen einer GmbH & Co. KG, die Partner von Windkraftunternehmen sind. Der eigentliche Sinn von Bürgerenergieprojekten, nämlich Wertschöpfung und Mitbestimmung vor Ort und damit Akzeptanz in der Region, ist so nicht gesichert.[26]

Beispiele

Bürgerenergiegenossenschaften sind kleine dezentrale Einheiten, die sich selbstorganisiert miteinander vernetzen. Genossenschaftliche Bioenergiedörfer gehen im ländlichen Bereich noch einen Schritt weiter, indem sie das Ziel verfolgen, die gesamte Strom- und Wärmeversorgung in Eigenregie zu realisieren. In Städten werden Bürgerenergiegenossenschaften auch gegründet, um bürgerschaftliche Beteiligung an Stadtwerken bis hin zur Übernahme ganzer Gas- und/oder Stromnetze zu ermöglichen.[27]

Im Zuge der Diskussion um steigende Gaspreise wurde 2006 die Bremer Energiehaus-Genossenschaft gegründet. Sie war einer der ersten alternativen Anbieter auf dem Gasmarkt und ihre Gründung sowie ihre seitherigen Aktivitäten fanden überregional einige mediale Aufmerksamkeit.[28][29][30]

Die ab 1994 zunächst als GmbH geführten Elektrizitätswerke Schönau gründeten im September 2009 für ihre fast 90 000 Stromkunden eine Genossenschaft.[31]

Nicht alle Gründungsvorhaben in den Folgejahren waren erfolgreich. Die bundesweite Genossenschaft Energie in Bürgerhand wurde 2009 gegründet und wollte die Idee einer ökologischen und zukunftsweisenden Energiewirtschaft verwirklichen. Geplant war, vom Energiekonzern E.ON die kommunale Beteiligungsgesellschaft Thüga zu kaufen. Das Projekt scheiterte und die Genossenschaft wurde im Jahre 2013 aufgelöst.[32]

Als erste Großstadt in Deutschland beschloss Jena, 2 % der Energiesparte der Stadtwerke Jena an die Bürgerenergie Jena eG zu verkaufen.[33] Im Rhein-Main-Gebiet hat die Mittelstadt Mörfelden-Walldorf im Zuge der Rekommunalisierung ihres Gas- und Stromnetzes die BürgerEnergieRheinMain eG zum 1. Januar 2017 mit 5 % an der Netzeigentumsgesellschaft beteiligt.[34][35]

In Thüringen und Bayern gibt es seit 2013/2014 in Zusammenarbeit mit Energiegenossenschaften einen Stromtarif (sog. Öko-Regionalstromtarif, Regionalstrom), der den in der Region gewonnenen Solarstrom vor Ort vermarktet. Seit Anfang 2017 erfolgt der Vertrieb des Thüringer Landstroms über die Bürgerwerke, einem bundesweiten Zusammenschluss von Energiegenossenschaften.[36] Der Solarstrom wird den Betreibern von Solaranlagen direkt abgekauft zu einem höheren Preis als die Einspeisevergütung. Die Einspeisevergütung entfällt also. Dieser Strom wird dann wiederum direkt an die Verbraucher am Ort verkauft. Der Strom bleibt im örtlichen Stromnetz, wodurch Netzentgelte entfallen und der Stromtarif damit günstig ist.[37][38][39]

Am 29. April 2014 gründeten bayerische Bürgerenergiegenossenschaften den Verein Bürgerenergie Bayern e.V. (Abkürzung: BEBay).[40] Die Landesvereinigung bündelt die wirtschaftlichen, politischen und zivilgesellschaftlichen Interessen aller Bürgerenergie-Akteure in Bayern. Dazu zählen etwa 250 bayerische Energiegenossenschaften sowie Stadtwerke und andere Gesellschaften, die dezentrale und regenerative Bürgerenergieprojekte betreiben. Bürgerenergie Bayern e. V. ist die erste Vereinigung in Bayern, die sich für alle Erneuerbaren Energien (Solarenergie, Windkraft, Wasserkraft, Geothermie, Bioenergie) einsetzt.

2017 gründeten Mitgliedsgesellschaften von Bürgerenergie Bayern e.V. den genossenschaftlichen Prüfungsverband Der Genossenschaftliche e. V.[41]

Am 28. Januar 2014 wurde der bundesdeutsche Dachverband der Bürgerenergie-Initiativen unter dem Namen Bündnis Bürgerenergie (BBEn) in Berlin gegründet.[42] Ziel des gemeinnützigen Vereins ist insbesondere, das fachliche Wissen unter Bürgerenergie-Akteuren zu verbreiten und die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Phänomen Bürgerenergie zu fördern.

Nachdem die Gläubiger der insolventen PROKON Regenerative Energien GmbH am 2. Juli 2015 für die Umwandlung in eine Genossenschaft votiert hatten, entstand mit der Prokon Regenerative Energien eG die größte Energiegenossenschaft Deutschlands mit 37.000 Mitgliedern.

Bürgerenergiegesellschaften sind auch Gegenstand der Forschung. So widmet sich das Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung unter anderem der Frage, inwieweit solche Organisationseinheiten zur Lösung von lokalen energiepolitischen Konflikten und Verwirklichung von Gemeinwohlzielen beitragen können.[43]

Siehe auch

Literatur

- Jürgen Staab: Erneuerbare Energien in Kommunen. Energiegenossenschaften gründen, führen und beraten. 4., aktualis. und erw. Aufl., Springer Gabler, Wiesbaden 2018, ISBN 978-3-658-19906-7.

- Carolin Schröder, Heike Walk (Hrsg.): Genossenschaften und Klimaschutz. Akteure für zukunftsfähige, solidarische Städte, Wiesbaden 2014, ISBN 978-3-658-03631-7.

- Eric Viardot: The role of cooperatives in overcoming the barriers to adoption of renewable energy. In: Energy Policy. 63 (2013), S. 756–764, doi:10.1016/j.enpol.2013.08.034.

- Jakob R. Müller, Daniel Dorniok, Burghard Flieger, Lars Holstenkamp, Franziska Mey, Jörg Radtke: Energiegenossenschaften – das Erfolgsmodell braucht neue Dynamik. In: GAIA. 24/2, (2015), S. 96-101, doi:10.14512/gaia.24.2.7.

- Özgür Yildiz: Financing renewable energy infrastructures via financial citizen participation - The case of Germany. In: Renewable Energy. 68 (2014), S. 677-685, doi:10.1016/j.renene.2014.02.038.

- Özgür Yildiz et al.: Renewable energy cooperatives as gatekeepers or facilitators? Recent developments in Germany and a multidisciplinary research agenda. In: Energy Research & Social Science. 6 (2015), S. 59–73, doi:10.1016/j.erss.2014.12.001.

Weblinks

- Infoseite des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbands zu Energiegenossenschaften

- Energiegenossenschaften - Ergebnisse der Umfrage des DGRV und seiner Mitgliedsverbände, Frühjahr 2013 (PDF; 553 kB)

- Grafik-Dossier: Energiegenossenschaften in Deutschland. Agentur für Erneuerbare Energien, archiviert vom Original am 14. September 2012.

- Bündnis Bürgerenergie

- VDI nachrichten: Erneuerbare Energien beleben Genossenschaftsmodell

- Abschlusserklärung 1. Kongress der Energiegenossenschaften, 2012

- Bürger, Kommunen und lokale Wirtschaft in guter Gesellschaft, Pressemitteilung DRGV, 2012

- Bürgerenergie Bayern e.V.

Einzelnachweise

- Eric Viardot, The role of cooperatives in overcoming the barriers to adoption of renewable energy. Energy Policy 63, (2013), 756–764, S. 757 doi:10.1016/j.enpol.2013.08.034.

- Gabriella Dóci, Eleftheria Vasileiadou, “Let's do it ourselves” Individual motivations for investing in renewables at community level. In: Renewable and Sustainable Energy Reviews 49, (2015), 41–50, S. 42, doi:10.1016/j.rser.2015.04.051.

- L’électricité plus verte que celle des voisins . In: Libération, 5. Juli 2015. Abgerufen am 26. Oktober 2015.

- Rescoop.eu Mitglieder (Memento des Originals vom 22. Dezember 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Abgerufen am 26. Oktober 2015.

- Energiegenossenschaften: Erneuerbare Energie dank starker lokaler Verankerung. In: wsl.ch. Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, 27. November 2018, abgerufen am 6. Februar 2019.

- Özgür Yildiz, Financing renewable energy infrastructures via financial citizen participation - The case of Germany. Renewable Energy 68 (2014) 677-685, S. 680. doi:10.1016/j.renene.2014.02.038.

- Zum Stand von Energiegenossenschaften in Deutschland. Studie der Leuphana Universität Lüneburg. Abgerufen am 23. August 2015.

- Akteursvielfalt erhalten, von Eckhard Ott (DGRV ), Agentur für Erneuerbare Energien, o. J.

- Energiegenossenschaften. Mitgliederzahl steigt weiter. In: Erneuerbare Energien. Das Magazin, 25. Juli 2013. Abgerufen am 25. Juli 2013.

- Energiegenossenschaften – Ergebnisse der Umfrage des DGRV und seiner Mitgliedsverbände, Frühjahr 2013 (PDF; 553 kB)

- Agentur für Erneuerbare Energien e. V. und Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband: Energiegenossenschaften, 2011 (PDF; 5,2 MB)

- Pressemitteilung Agentur für Erneuerbare Energien, 19. Juli 2012 (Memento des Originals vom 26. Juli 2012 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Meldung bei der Agentur für Erneuerbare Energien, 16. März 2012 (Memento des Originals vom 24. Mai 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Grafik-Dossier: Energiegenossenschaften in Deutschland (Memento des Originals vom 30. Juni 2012 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Zum Stand von Energiegenossenschaften in Deutschland - Ein statistischer Überblick zum 31. Dezember 2012 (PDF; 109 kB). In: Arbeitspapierreihe Wirtschaft & Recht, 1. April 2013. Abgerufen am 31. Juli 2013.

- Wachstumstrend der Energiegenossenschaften ungebrochen. Abgerufen am 18. August 2017.

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Emmendingen mbH: Klimaschutz Emmendingen - Bürger-Energie-Genossenschaften (BEG). Abgerufen am 18. August 2017.

- Zum Stand der Energiegenossenschaften in Deutschland: Aktualisierter Überblick über Zahlen und Entwicklungen zum 31.12.2014, Jakob R. Müller, Lars Holstenkamp, 29. Januar 2015

- Jahresumfrage Energiegenossenschaften 2014: Aktuelle Energiepolitik führt zu Investitionsrückgang, DGRV, 7. Juli 2014

- BEE: DGRV-Jahresumfrage unter Energie-genossenschaften zeigt: Einbruch bei Gründungszahlen, Pressemeldung

- Britta Klagge, Hanna Schmole, Irmi Seidl, Susanne Schön: Zukunft der deutschen Energiegenossenschaften. Herausforderungen und Chancen aus einer Innovationsperspektive. In: Raumforschung und Raumordnung. Band 74, Nr. 2. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2016, S. 243–258, doi:10.1371/journal.pbio.0020449.

- Gründungen bei Energiegenossen rückläufig, Photovoltaik, 7. Juli 2016

- Bürger werden von der Energiewende ausgeschlossen, Erneuerbare Energien, 7. Juli 2016

- Astrid Wiecha: Bürgerenergiegesellschaft im EEG 2017 - eine Zusammenfassung. In: WIRTSCHAFTSRAT Recht - Energierechtsblog. 24. Februar 2017 (wr-recht.de [abgerufen am 18. August 2017]).

- Dr. Henrik Bremer: Wie schlagen sich Bürgerenergiegesellschaften in Ausschreibungen? In: WIRTSCHAFTSRAT Recht. 24. Mai 2017 (wr-recht.de [abgerufen am 18. August 2017]).

- Dr. Jürgen Weigt: Schutz für die "wahre" Bürgerenergie. Windkraft-Ausschreibungen. In: Zeitung für kommunale Wirtschaft. Nr. 8/2017, 7. August 2017, ISSN 0946-2740, S. 6.

- Energiewende von unten – Die Strompiratin. In: spiegel-online.de. 21. Juli 2013, abgerufen am 15. Dezember 2018.

- Die Financial Times Deutschland berichtete am 6. Oktober 2006: "Gebt Gas, Genossen!"

- Das ORF brachte am 20. Dezember 2006 einen ausführlichen Bericht in der Fernsehsendung Weltjournal

- Petra Sigge: David gegen Goliath. Genossenschaften, Teil 2: Energiegeschäft in eigener Hand / Bremer Organisation liefert Gas und Strom. In: Weser-Kurier. 3. Juli 2012, ZDB-ID 126012-1, S. 21.

- http://www.badische-zeitung.de/schoenau/ews-sind-jetzt-eine-genossenschaft--24035761.html

- http://www.badische-zeitung.de/wirtschaft-3/genossenschaft-energie-in-buergerhand-ist-am-ende--72739869.html

- Stadtwerkeanteile Energie Jena-Poessneck für Genossenschaft. In: Ostthüringer Zeitung, 2. Februar 2012. Abgerufen am 3. April 2018.

- Netzeigentumsgesellschaft. Stadt Mörfelden-Waldorf, abgerufen am 16. Dezember 2018.

- BürgerEnergieRheinMain eG beteiligt sich am Strom- und Gasnetz in Mörfelden-Walldorf. Netzwerk Energiewende jetzt e.V., April 2017, abgerufen am 15. Dezember 2018.

- BürgerEnergie Thüringen e.V.: Thüringer Landstrom. Abgerufen am 17. Mai 2018.

- Ökostromanbieter-grünstromwerk-entwickelt-regionaltarif-mit-der-rittersdorf-eg

- solarserver.de (Memento des Originals vom 24. Mai 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. "Energiegenossenschaft und Grünstromwerk bringen ersten Öko-Regionalstromtarif Bayerns auf den Markt, einschließlich 25 % Solarstrom"

- Lorenz Storch: Anbieter im Vergleich – Wie komme ich an guten Ökostrom? In: BR24. Bayerischer Rundfunk, 24. Januar 2017, archiviert vom Original am 17. November 2017; abgerufen am 16. November 2017.

- Bürgerenergie in Bayern vernetzt sich. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 24. August 2017; abgerufen am 16. November 2017. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Der Genossenschaftliche e. V. | Verbandsprüfung mit dem Plus. Abgerufen am 16. November 2017.

- Bündnis Bürgerenergie

- Rat für Nachhaltige Entwicklung: „Die Energiewende hängt von Dörfern und Regionen ab“ – Interview mit dem Historiker Timothy Moss - Rat für Nachhaltige Entwicklung. Abgerufen am 18. August 2017.